- 2021-05-14 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考生物第一轮复习知识点汇总

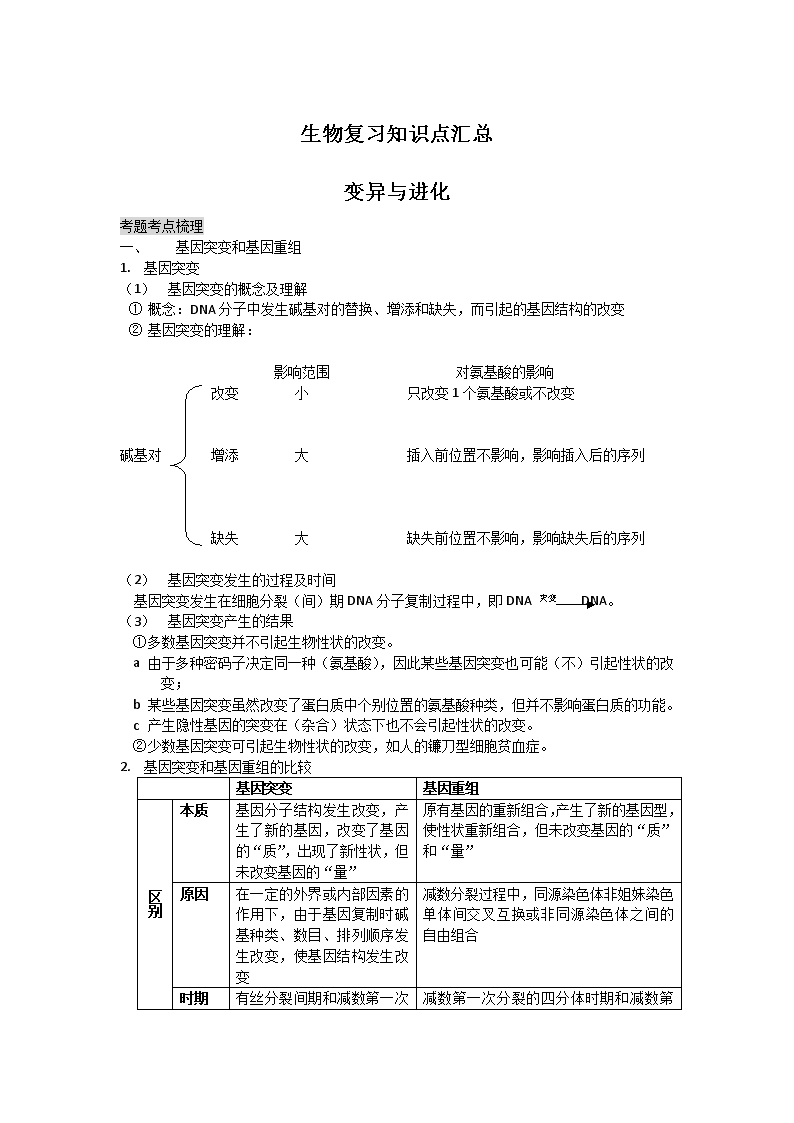

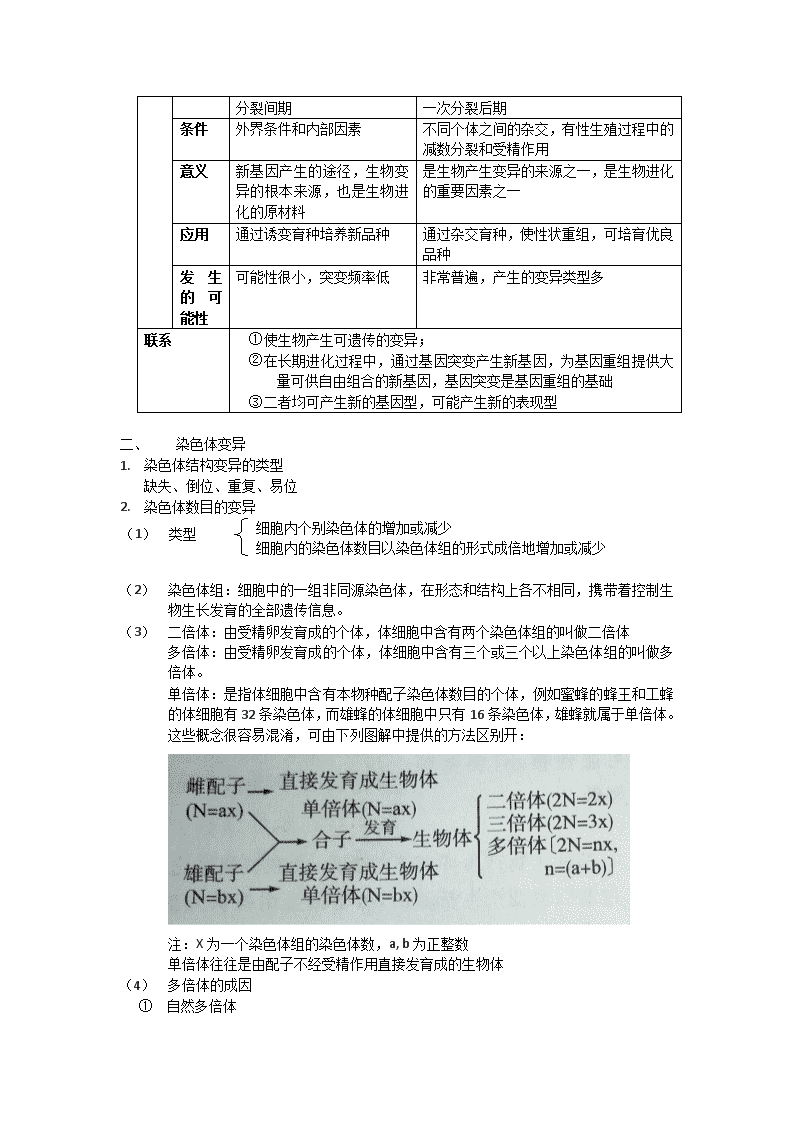

生物复习知识点汇总 变异与进化 考题考点梳理 一、 基因突变和基因重组 1. 基因突变 (1) 基因突变的概念及理解 ① 概念:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变 ② 基因突变的理解: 影响范围 对氨基酸的影响 改变 小 只改变1个氨基酸或不改变 碱基对 增添 大 插入前位置不影响,影响插入后的序列 缺失 大 缺失前位置不影响,影响缺失后的序列 (2) 基因突变发生的过程及时间 基因突变发生在细胞分裂(间)期DNA分子复制过程中,即DNA 突变 DNA。 (3) 基因突变产生的结果 ① 多数基因突变并不引起生物性状的改变。 a 由于多种密码子决定同一种(氨基酸),因此某些基因突变也可能(不)引起性状的改变; b 某些基因突变虽然改变了蛋白质中个别位置的氨基酸种类,但并不影响蛋白质的功能。 c 产生隐性基因的突变在(杂合)状态下也不会引起性状的改变。 ② 少数基因突变可引起生物性状的改变,如人的镰刀型细胞贫血症。 2. 基因突变和基因重组的比较 基因突变 基因重组 区别 本质 基因分子结构发生改变,产生了新的基因,改变了基因的“质”,出现了新性状,但未改变基因的“量” 原有基因的重新组合,产生了新的基因型,使性状重新组合,但未改变基因的“质”和“量” 原因 在一定的外界或内部因素的作用下,由于基因复制时碱基种类、数目、排列顺序发生改变,使基因结构发生改变 减数分裂过程中,同源染色体非姐妹染色单体间交叉互换或非同源染色体之间的自由组合 时期 有丝分裂间期和减数第一次分裂间期 减数第一次分裂的四分体时期和减数第一次分裂后期 条件 外界条件和内部因素 不同个体之间的杂交,有性生殖过程中的减数分裂和受精作用 意义 新基因产生的途径,生物变异的根本来源,也是生物进化的原材料 是生物产生变异的来源之一,是生物进化的重要因素之一 应用 通过诱变育种培养新品种 通过杂交育种,使性状重组,可培育优良品种 发生的可能性 可能性很小,突变频率低 非常普遍,产生的变异类型多 联系 ① 使生物产生可遗传的变异; ② 在长期进化过程中,通过基因突变产生新基因,为基因重组提供大量可供自由组合的新基因,基因突变是基因重组的基础 ③ 二者均可产生新的基因型,可能产生新的表现型 一、 染色体变异 1. 染色体结构变异的类型 缺失、倒位、重复、易位 2. 染色体数目的变异 (1) 类型 细胞内个别染色体的增加或减少 细胞内的染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少 (2) 染色体组:细胞中的一组非同源染色体,在形态和结构上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。 (3) 二倍体:由受精卵发育成的个体,体细胞中含有两个染色体组的叫做二倍体 多倍体:由受精卵发育成的个体,体细胞中含有三个或三个以上染色体组的叫做多倍体。 单倍体:是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,例如蜜蜂的蜂王和工蜂的体细胞有32条染色体,而雄蜂的体细胞中只有16条染色体,雄蜂就属于单倍体。这些概念很容易混淆,可由下列图解中提供的方法区别开: 注:X为一个染色体组的染色体数,a, b为正整数 单倍体往往是由配子不经受精作用直接发育成的生物体 (1) 多倍体的成因 ① 自然多倍体 ① 人工诱导多倍体 正在发育的种子或幼苗 秋水仙素处理 抑制纺锤体形成 导致 染色体不分离 导致 细胞中染色体加倍 正常分裂、分化 多倍体植物 一、 生物变异原理在育种上的应用 杂交育种、诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、基因工程 二、 生物进化理论 1. 现代生物进化理论的主要内容 (1) 种群是生物进化的基本单位 个体携带的基因随个体死亡而从基因库中消失,但随着繁殖它把自身一部分基因传给了后代,通过突变使新基因进入了基因库。如果一个个体不能与种群中其他个体交配产生后代,这个个体在进化上就没有意义。 (2) 突变和基因重组产生进化的原材料 ① 可遗传的变异来源于基因突变、基因重组以及染色体变异。其中染色体变异和基因突变统称为突变。 ② 变异是不定向的,只为进化提供原材料,而不能决定生物进化的方向。 (3) 自然选择决定生物进化的方向 变异是不定向的 经自然选择 不理变异被淘汰,有利变异逐渐积累 种群的基因频率发生定向改变 导致 生物朝一定方向缓慢进化 (4) 隔离导致物种形成 ① 物种:指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生出可育后代的一群生物个体 ② 隔离(物种形成的必要条件) 种类 地理隔离:分布在不同自然区域的种群,由于地理上的障碍,使彼此间无法相遇而不能交配 生殖隔离:种群间个体不能自由交配,或交配后不能产生可育后代 ③ 物种形成的两种方式 a 渐变式:经过长期的历史年代逐渐形成。 即:种群 地理隔离 小的种群 自然选择 基因频率发生改变 生殖隔离 新物种。 b 骤变式:在很短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成。 (1) 共同进化与生物多样性 ① 共同进化:在生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响中不断进化和发展。 ② 生物多样性:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性 形成原因:生物进化 2. 现代生物进化理论的主要概念及辨析 (1) 基因频率和基因型频率 基因频率是某种基因在某个种群中出现的比例,基因频率=种群中该基因的总数/种群中该等位基因的总数。影响基因频率改变的因素有突变、遗传漂变和迁移等。 基因型频率是指群体中某一个体的任何一个基因型所占的百分率。基因频率和基因型频率的估算往往根据表现型的比率。基因型频率的计算与前面学过的遗传的基本规律密切相联。 (2) 种群和物种 ① 概念不同:种群是一定时间,一定范围内同种生物个体的总和。物种则指分布在一定的自然区域,具有一定形态、结构和生理功能而在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能产生可与后代的一群生物体。 ① 范围不同:一般来讲,种群是指较小范围内的同种生物个体,而物种是由许多分布在不同区域的同种生物的种群组成的。 ② 判断标准不同:种群是同一地点的同种生物的总和,它具有种群密度、性别比例、年龄组成、出生率和死亡率等特征,种群通过个体间的交配而保持一个共同的基因库。物种的标准主要是形态特征和能否自由交配并产生可育后代。不同物种之间有明显的形态差异,凡属于同一个物种的个体,一般能自由交配,并能正常地生育后代,不同的物种的个体,一般不能杂交,即使能够杂交了,也不能产生后代或产生的后代是不育的。 (1) 物种形成与生物进化 物种形成和生物进化不是同一回事,任何基因频率的改变,不论其变化大小如何,都属于进化的范围。而作为物种的形成,则必须当基因频率的改变在突破种的界限形成生殖隔离时,方可成立。因此隔离是物种形成的必要条件,而不是生物进化的必要条件。 规律方法技巧 1. 基因突变、基因重组、染色体变异都会引起遗传物质的改变,均可传给后代,是可遗传变异的3个来源 2. 若把基因视为染色体上的一个位“点”,染色体视为点所在的“线段”则: 基因突变——“点”的变化(点的质变,但数目不变) 基因重组——“点”的结合或交换(点的质与量均不变) 染色体变异——“线段”发生结构或数目的变化 染色体结构变异——线段的部分片段增添、缺失、重复、易位(点的质不变、数目和位置可能变化) 染色体数目变异——个别线段增添、缺失或线段成倍增减(点的质不变、数目变化) 3. 基因突变是分子水平上的变化;染色体变异是染色体结构或数目的变异,属于细胞水平上的变化。因此,基因突变在光镜下看不到,染色体变异可以看到。 4. 根据变异个体数量确定是否发生基因突变,如一群棕猴中出现一只白猴,一片红花植株中偶尔出现一株白花,即可确定由基因突变造成的;若出现一定比例的白猴或白花,则是由于等位基因分离,配子经受精作用随机结合产生的,但该过程不叫基因重组。 高考试题·聚焦 1. (2008广东理基,47)有关基因突变的叙述,正确的是: A.不同基因突变的频率是相同的。 B.基因突变的方向是由环境决定的。 C.一个基因可以向多个方面突变。 D.细胞分裂中期不发生基因突变。 2. (2008宁夏理综,5)以下有关基因重组的叙述,错误的是 A. 非同源染色体的自由组合能导致基因重组 B. 非姊妹染色单体的交换可引起基因重组 C. 纯合体自交因基因重组导致子代性状分离 A. 同胞兄妹间的遗传差异与父母基因重组有关 1. (2008广东,10)正常双亲产下,头矮生雄性牛犊。以下解释不可能的是 A.雄犊营养不良 B.雄犊携带X染色体 C.发生了基因突变 D.双亲都是矮生基因的携带者 2. (2008上海,7)人类镰刀形细胞贫血症发生的根本原因是 A.基因突变 B.染色体结构变异 C.基因重组 D.染色体数目变异 3. (2008上海,28)下列大肠杆菌某基因的碱基序列的变化,对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是(不考虑终止密码子) A.第6位的C被替换为T B.第9位与第10位之间插入1个T C.第100、101、102位被替换为TTT D.第103至105位被替换为1个T 4. (2008广东,25)如果一个基因的中部缺失了1个核苷酸对,可能的后果是(多选) A.没有蛋白质产物 B.翻译为蛋白质时在缺失位置终止 C.所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸 D.翻译的蛋白质中,缺失部位以后的氨基酸序列发生变化 5. (2007江苏,14)基因突变是生物变异的根本来源。下列关于基因突变特点的说法正确的是 A.无论是低等还是高等生物都可能发生突变 B.生物在个体发育的特定时期才可发生突变 C.突变只能定向形成新的等位基因 D.突变对生物的生存往往是有利的 6. (2007广东,28)离体培养的小肠绒毛上皮细胞,经紫外线诱变处理后,对甘氨酸的吸收功能丧失,且这种特性在细胞多次分裂后仍能保持。下列分析中,错误的是(多选) A.细胞对氨基酸的需求发生变化 B.细胞膜上的载体蛋白缺失或结构发生变化 C.细胞壁的结构发生变化,导致通透性降低 D.诱变处理破坏了细胞中催化ATP合成的相关酶系 7. (2010福建卷)下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK4基因发生一种突变,导致1169位赖氨敬交为谷氨酸。该基因发生的突变是 甘氨酸:GGG 赖氨酸:AAA AAG 谷氨酰胺:CAG CAA 谷氨酸:GAA GAG 丝氨酸:AGC 丙氨酸:GCA 天冬氨酸:AAU A.①处插入碱基对G—C B.②处碱基对A—T替换为G—C C.③处缺失碱基对A—T D.④处碱基对G—C替换为A—T 1. (2010新课标)在白花豌豆品种栽培园中,偶然发现了一株开红花的豌豆植株,推测该红花表现型的出现是花色基因突变的结果。为了确定该推测是否正确,应检测和比较红花植株与白花植株中 A.花色基因的碱基组成 B.花色基因的序列 C. 细胞的含量 D.细胞的含量 2. (2009福建理综,3)细胞的有丝分裂和减数分裂都可能产生可遗传的变异,其中仅发生在减数分裂过程的变异是 A. 染色体不分离或不能移向两极,导致染色体数目变异 B. 非同源染色体自由组合,导致基因重组 C. 染色体复制时受诱变因素影响,导致基因突变 D. 非同源染色体某片段移接,导致染色体结构变异 3. (10江苏卷)育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植蛛,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。下列叙述正确的是 A.这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的 B.该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体 C.观察细胞有丝分裂中期染色体形卷可判断基因突变发生的位置 D.将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的高产品系 4. (2008广东,8)改良缺乏某种抗病性的水稻品种,不宜采用的方法是 A.诱变育种 B.单倍体育种 C.基因工程育种 D.杂交育种 F1 花药 叶肉细胞 F2 Fn 单倍体 纯合高蔓感病植株 与纯合矮蔓抗病植 杂 交 纯合高蔓抗病植株 转基因植株 ① 加倍 筛选 导入 抗病基因 ② ③ 培养 5. (2008天津理综,4) 为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法(08天津) 图中两对相对性状独立遗传。据图分析,不正确的是 A. 过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株的比例越高 B. 过程②可以任取一植株的适宜花药作培养材料 C. 过程③包括脱分化和再分化两个过程 D. 图中筛选过程不改变抗病基因频率 6. (2008山东理综,26)番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性,红果(B)对黄果(b)为显性。两对基因独立遗传。请回答下列问题: (1)现有基因型AaBB与aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有 种, 基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为 。 (2)在♀AA×♂aa杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为 ,这种情况下,杂交后代的株高表现型可能是 (3)假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的A基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X第二个密码子中的第二个碱基由C变为U,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个U。与正常植株相比, 突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平分析原因 。 (4) 转基因技术可以使某基因在植物体内过量表达,也可以抑制某基因表达。假设A基因通过控制赤霉素的合成来控制番茄的株高,请完成如下实验设计,已验证假设是否成立。 ① 实验设计:(借助转基因技术,但不要求转基因的具体步骤) a.分别测定正常与矮生植株的赤霉素含量和株高。 b. c. ② 支持上述假设的预期结果: ③ 假设成立,据此说明基因控制性状的方式: 答案:26.(1)4 aaBb 矮生红果:矮生黄果=3:1 (2)13或ll 正常或矮生 (3)Y Y突变体的蛋白质中氨基酸的改变比X突变体可能更多(或:x突变体的蛋白质 可能只有一个氨基酸发生改变.Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氪基酸 后都改变)。 (4)①答案一: b通过转基因技术.一是抑制正常植株A基因的表达,二是使A基因在矮生植株过量表达。 c测定两个实验组植株的赤霉素含量和株高。 答案二: b通过转基因技术,抑制正常植株A基因的表达,测定其赤霉紊含量和株高。 c通过转基因技术,使A基因在矮生植株过量表达,测定其赤霉素含量和株高。 (答案二中b和c次序不做要求) ②与对照比较,正常植株在A基因表达被抑制后,赤霉素含量降低,株高降低;与对照 比较,A基因在矮生植株中过量表达后,该植株赤霉素含量增加,株高增加。 ④ 因通过控制酶的合成来控制代谢途径,进而控制生物性状。 1. (广东生物)33.(7分) 人21号染色体上的短串联重复序列(STR,一段核苷酸序列)可作为遗传标记对21三体综合症作出快速的基因诊断(遗传标记可理解为等位基因)。现有一个21三体综合症患儿,该遗传标记的基因型为++一,其父亲该遗传标记的基因型为+一,母亲该遗传标记的基因型为-一。请问: (1)双亲中哪一位的21号染色体在减数分裂中未发生正常分离? 。在减数分裂过程中,假设同源染色体的配对和分离是正常的,请在图中A一G处填写此过程中未发生正常分离一方的基因型(用十、一表示)。 (2)21三体综合症个体细胞中,21号染色体上的基因在表达时,它的转录是发生在 中。 (3)能否用显微镜检测出21三体综合症和镰刀型细胞贫血症?请说明其依据。 答案:(1)父亲,并正确填出图中A的基因型;正确填出图中B、C的基因型;正确填出图中D、E、F、G的基因型。(A、B、C圆圈中括号内、外的内容相对应) 请严格参照下图评分: (2)细胞核。 (3)能。在显微镜下,可观察到21三体综合症患者的细胞中染色体数目异常,镰刀型细胞贫血症患者的红细胞呈镰刀形。 (立意:考查考生对遗传学知识和技术的理解和掌握、构建知识网络的能力,获取相关生物学信息的能力,以及正确解释、判断相关遗传学现象和深入分析相关问题的能力。) 1. (2009广东,26)《物种起源》出版已有150年,但依然深深影响着现代科学研究,达尔文 A.提出了适者生存,不适者被淘汰的观点 B.提出了用进废退的理论 C.认为种群是生物进化的基本单位 D.认识到变异广泛存在并能遗传给后代 1. 18. (江苏省扬州中学2008—2009学年高三第一学期月考,生物,11)无籽西瓜的培育过程如下列简图表示: 1. 秋水仙素 二倍体西瓜幼苗 → 四倍体 (♀) → 三倍体 二倍体 (♀) → 无子西瓜 (♂) 二倍体 (♂) 根据上述图解,结合你学过的生物学知识,判断下列叙述错误的是 A.秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗的茎尖,主要是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成 B.四倍体植株所结的西瓜,果皮细胞内含有4个染色体组 C.无子西瓜既没有种皮,也没有胚 D.培育无子西瓜通常需要年年制种,用植物组织培养技术可以快速进行无性繁殖查看更多