- 2021-10-11 发布 |

- 37.5 KB |

- 32页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

江苏省2021高考生物一轮复习专题10基因的分离定律课件

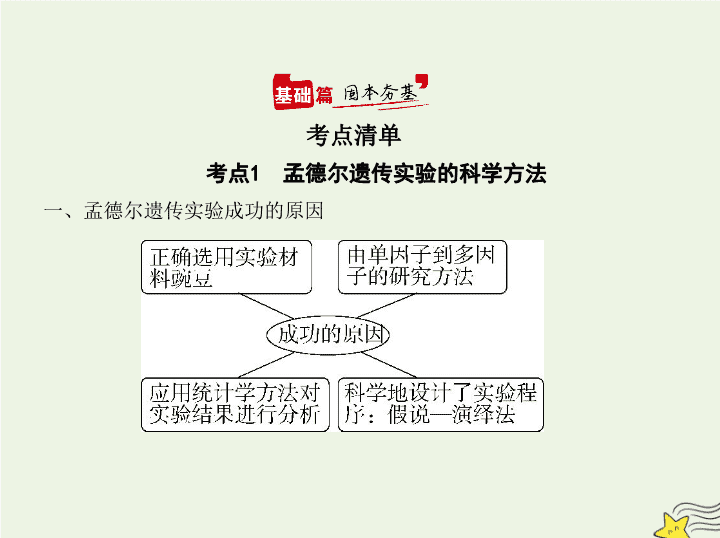

考点1 孟德尔遗传实验的科学方法 考点 清单 一、孟德尔遗传实验成功的原因 1.豌豆作杂交实验材料的优点 (1)豌豆是严格的自花受粉植物,在自然情况下,一般为纯合子。 (2)豌豆具有一些稳定的、容易区分的相对性状。 2.孟德尔遗传实验的科学杂交方法 去雄:除去未成熟花的全部雄蕊 ↓ 套袋隔离:套上纸袋,防止外来花粉干扰 ↓ 人工授粉:雌蕊成熟时将另一植株花粉撒在去雄花的雌 ↓ 蕊柱头上 再套袋隔离:保证杂交得到的种子是人工传粉后所结 二、假说—演绎法 1.假说—演绎法:在观察和分析的基础上提出问题 ⇒ 通过推理和想象提出 解释问题的假说 ⇒ 根据假说进行演绎推理 ⇒ 再通过实验检验演绎推理的 结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明 假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法。 2. “假说—演绎法”在基因分离定律中的具体运用 三、遗传学核心概念 1.性状类 (1)相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型。 (2)显性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,杂种F 1 表现出来的亲本的性 状。 (3)隐性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,杂种F 1 未表现出来的亲本的 性状。 (4)性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。 2.与基因相关的一组概念 名称 解释 举例 相同基因 同源染色体相同位置上控制同一性状的基因 A和A 等位基因 同源染色体的同一位置控制相对性状的基因 B和b、C和c、D和d 非等位基因 位于非同源染色体上的非等位基因 A和D或d、B与D或d 位于同源染色体上的非等位基因 A和B或b、C与D或d 3.个体类 (1)表现型:生物个体所表现出来的性状。 (2)基因型:与表现型有关的基因组成。如豌豆子叶的颜色对应三种基因 型,分别为YY、Yy、yy,黄色子叶的基因型是YY、Yy,绿色子叶的基因型 为yy。 (3)纯合子:由两个基因型相同的配子结合成合子,再由此合子发育而成的 新个体。如基因型为AAbb、X B X B 的个体都是纯合子。纯合子的基因组 成中无等位基因。 (4)杂合子:由两个基因型不同的配子结合成合子,再由此合子发育而成的 新个体。如基因型为AaBB、AaX B X b 的个体。杂合子的基因组成中至少 有一对等位基因。 含义 作用 杂交 基因型不同的生物之间相互交配 (1)探索控制生物性状的基因的传递规律; (2)将不同优良性状集中到一起,得到新品种; (3)显隐性性状判断 自交 (1)植物的自花(或同株异花)受粉 (2)基因型相同的动物个体间的交配 (1)可不断提高种群中纯合子的比例; (2)可用于植物纯合子、杂合子的鉴定 4.遗传实验中涉及的交配类型 测交 杂合子与隐性纯合子相交配,是 一种特殊方式的杂交 (1)验证遗传基本规律理论解释的正确性; (2)可用于高等动物纯合子、杂合子的鉴定 正交与 反交 是相对而言的,正交中父方和母 方分别是反交中母方和父方 (1)检验是细胞核遗传还是细胞质遗传; (2)检验是常染色体遗传还是性染色体遗传 考点2 基因的分离定律及应用 一、一对相对性状的杂交实验 1.遗传实验中常用的符号 符号 P F 1 F 2 × ⊗ ♂ ♀ 含义 亲本 子一代 子二代 杂交 自交 父本 母本 实验过程 说明 P 紫花 × 白花 ↓ F 1 紫花 ⊗ ↓ F 2 性状:紫花 白花 比例: 3 ∶ 1 P具有相对性状 F 1 全部表现为显性性状 F 2 出现性状分离现象,分离比为显性∶隐性=3∶1 2.遗传实验的过程 二、对分离现象的解释 1.F 1 产生的配子 (1)雄配子的种类及比例:A∶a=1∶1。 (2)雌配子的种类及比例:A∶a=1∶1。 (3)注意:雌、雄配子数量不相等,不存在1∶1的比例关系。一般生物产生 的雄配子数远远多于雌配子数。 2.F 1 配子的结合 (1)结合是随机的; (2)结合方式有4种。 3.F 2 中 (1)表现型的种类及比例:紫色∶白色=3∶1。 (2)基因型的种类及比例:AA∶Aa∶aa=1∶2∶1。 三、对分离现象解释的验证 1.测交后代的性状及比例取决于F 1 产生配子的种类及比例。 2.测交实验的遗传图解 3.结果与结论:测交后代的高茎与矮茎之比接近1∶1,证明孟德尔对分离现 象的理论解释是正确的。 四、基因分离定律的实质与细胞学基础 1.分离定律的实质 在细胞进行减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开 而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。如图所示: (1)一对相对性状的遗传;(2)细胞核内染色体上的基因;(3)进行有性生殖的 真核生物。 五、基因分离定律的应用 1.农业生产:指导杂交育种。 2.医学实践:分析单基因遗传病的基因型和发病概率;为禁止近亲结婚提供 理论依据。 2.基因分离定律的细胞学基础:减数第一次分裂后期同源染色体的分离。 3.适用范围 知能拓展 提升一 显隐性性状的判断及杂合子与纯合子的鉴定 1.显隐性性状的判断方法 (1)根据显、隐性性状的概念判断 具有相对性状的纯合亲本杂交→子一代表现出来的性状为显性性状,未表 现出来的性状为隐性性状。 (2)根据子代的性状表现判断 (3)根据子代性状分离比判断 具有一对相对性状的亲本杂交,若F 2 性状分离比为3∶1,则分离比中的 “3”代表的性状为显性性状。 (4)“实验法”判断性状的显隐性 隐性性状的表现 显性性状的表现 遗传 系谱图 判断 理由 系谱图中“无中生有为隐性”,即双亲都没有患病而后代表现出患病性状,则该患病性状为隐性性状 “有中生无为显性”,即双亲都患病而后代出现无病性状,则该性状为隐性性状,患病性状为显性性状 (5)根据遗传系谱图进行判断 注: 2.纯合子与杂合子的判定 比较 纯合子 杂合子 说明 自交 纯合子 后代不发生性状分离 杂合子 后代发生性状分离 操作简便,一般适用于 植物,不适用于动物 测交 纯合子 × 隐性类型 后代只有一种类型 杂合子 × 隐性类型 后代出现性状分离 若待测个体为雄性,常 与多个隐性雌性个体 交配,以产生更多的后 代 提升二 基因型与表现型的推断 1.由亲代推断子代的基因型和表现型(正推型) 亲本 子代基因型 子代表现型 AA × AA AA 全为显性 AA × Aa AA∶Aa=1∶1 全为显性 AA × aa Aa 全为显性 Aa × Aa AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 显性∶隐性=3∶1 aa × Aa Aa∶aa=1∶1 显性∶隐性=1∶1 aa × aa aa 全为隐性 2.由子代推断亲代的基因型(逆推型) (1)隐性纯合突破法 若子代出现隐性性状,则基因型一定是aa,其中一个a来自父本,另一个a来自 母本。 (2)后代分离比推断法 子代 3.“归纳法”分析分离定律的异常分离比 已知等位基因A和a分别控制红花和白花,在完全显性时,Aa自交后代中 红∶白=3∶1。 (1)不完全显性时的性状分离比:Aa自交后代中红(AA)∶粉红(Aa)∶白(aa)= 1∶2∶1。 (2)当子代数目较少时,不一定符合预期的分离比。 (3)某些致死基因型导致后代性状分离比异常。 提醒:在解答此类试题时都要按照正常的遗传规律进行分析,之后再确定。 (4)配子致死导致后代性状分离比异常。配子致死指致死基因在配子时期 发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。 (5)从性遗传时,可导致后代性状分离比异常 异常情况 基因型说明 杂合子交配异常分离比 显性纯合致死 1AA(致死)、2Aa、1aa 2∶1 隐性纯合致死 1AA、2Aa、1aa(致死) 3∶0 从性遗传是指常染色体上的基因,由于性别的差异而表现出雌雄性分布比 例上或表现程度上的差别。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基 因型只有bb。此类问题仍然遵循基因的基本遗传规律。 (6)由于复等位基因的存在,后代的表现型和性状分离比会不同于正常的比值。 复等位基因是指一对同源染色体的同一位置上的基因有多个。复等位基 因尽管有多个,但遗传时仍符合分离定律,彼此之间有显隐性关系,表现特 定的性状,最常见的如人类ABO血型的遗传,涉及三个基因——I A 、I B 、i,能 组成六种基因型:l A I A 、I A i、I A I B 、I B i、I B I B 、ii。 特别提醒 无论上述哪一种情况,解题的通法是:按正常分离定律分析→确 定显、隐性→分析异常原因→厘清基因型和表现型的对应关系→确定后 代基因型和表现型的比例。 实践探究 应用 棋盘法在遗传解题中的应用 方法介绍 棋盘法是解答遗传题的基本方法之一,但使用棋盘法往往比较 繁琐,很多情况下不如拆分计算更简洁,所以被很多学生忽视。其实在多对 基因杂交、配子问题、连锁遗传等情况下,利用棋盘法反而更直观、准 确。 问题探究 1.辣椒抗病(B)对不抗病(b)为显性,基因型为B的花粉有1/3败 育,现将基因型为Bb的辣椒植株自交,子代中抗病纯合子的比例是多少? 2.某果蝇的长翅、小翅和残翅分别受位于一对常染色体上的基因E、E 1 、 E 2 控制,且具有完全显性关系。小翅雌蝇和纯合残翅雄蝇交配,子一代表现 为小翅和长翅。若子一代果蝇随机交配,子二代的性状分离比是多少? 要点点拨 1.分析配子,棋盘解题: P:Bb F 1 : 由表可知,子代中抗病纯合子的比例为1/5。 2.确定显隐性关系:E 1 对E、E 2 为显性,E对E 2 为显性,并推断亲代和子一 代的基因型,最后借助棋盘法求得子二代的性状分离比,小翅∶长翅∶残翅= 7∶5∶4。如图所示: P F 1 F 2 :查看更多