- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2018届一轮复习人教版古代中国的经济基本结构与特点教案(1)

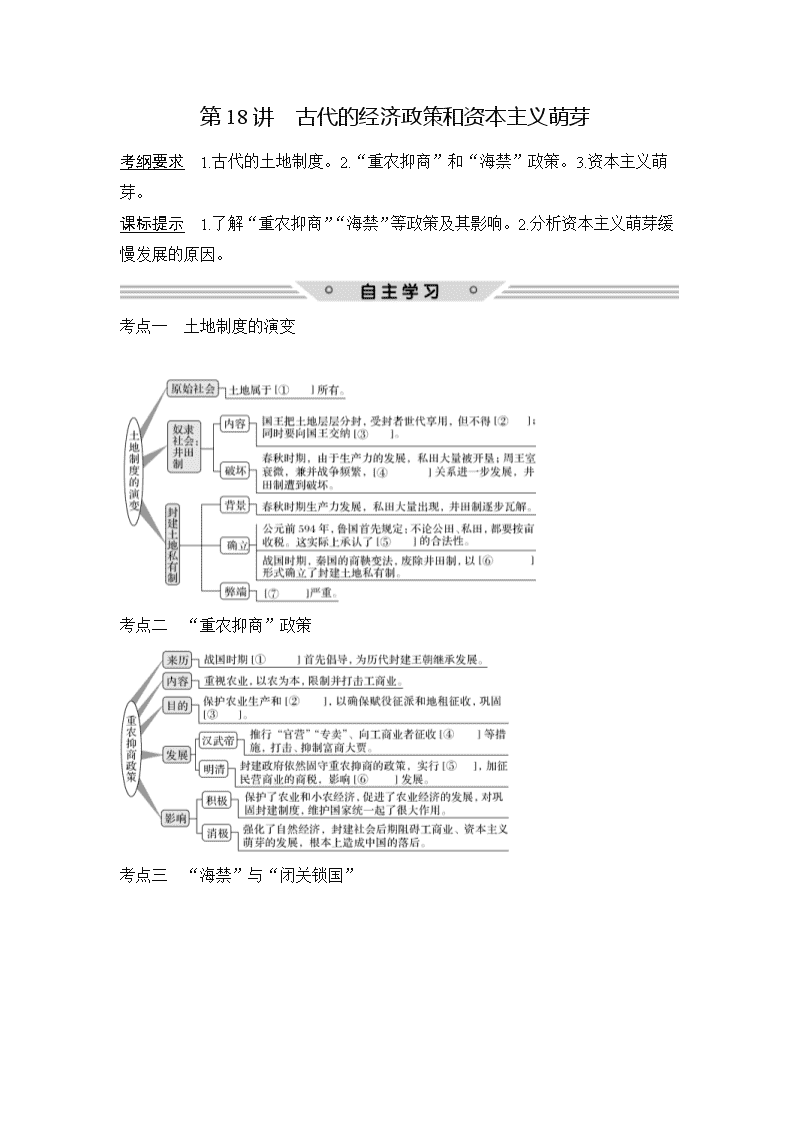

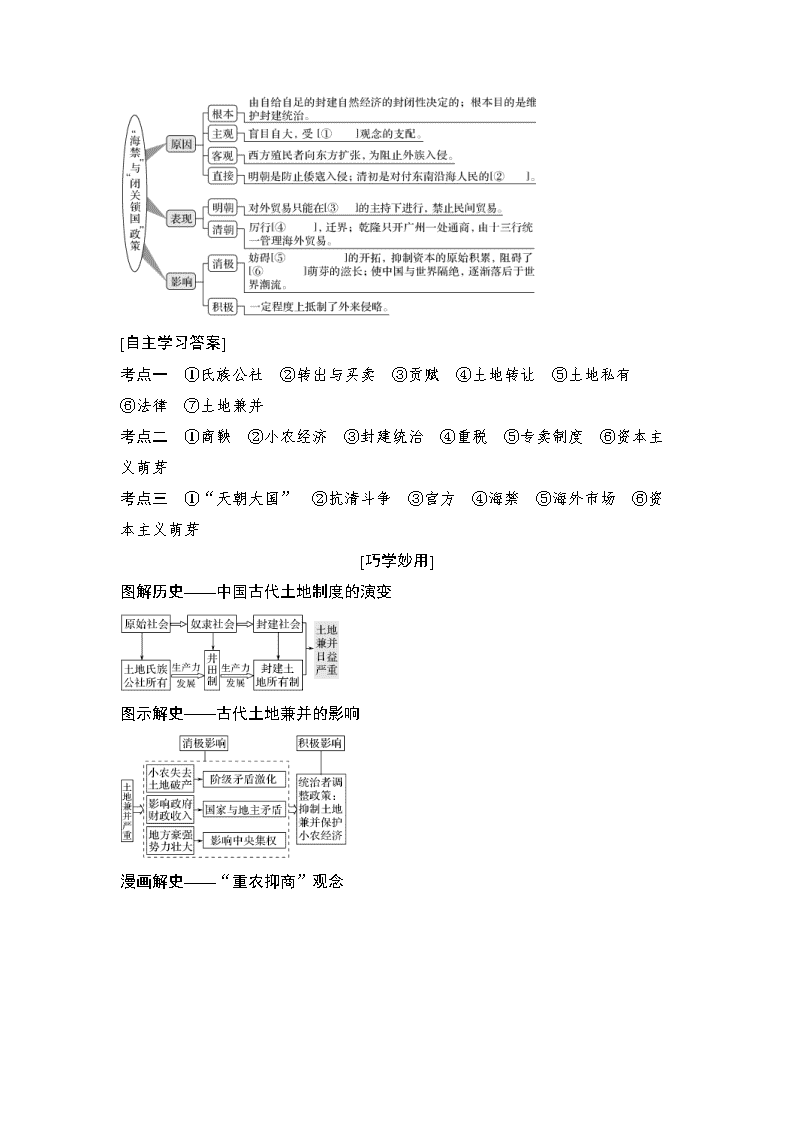

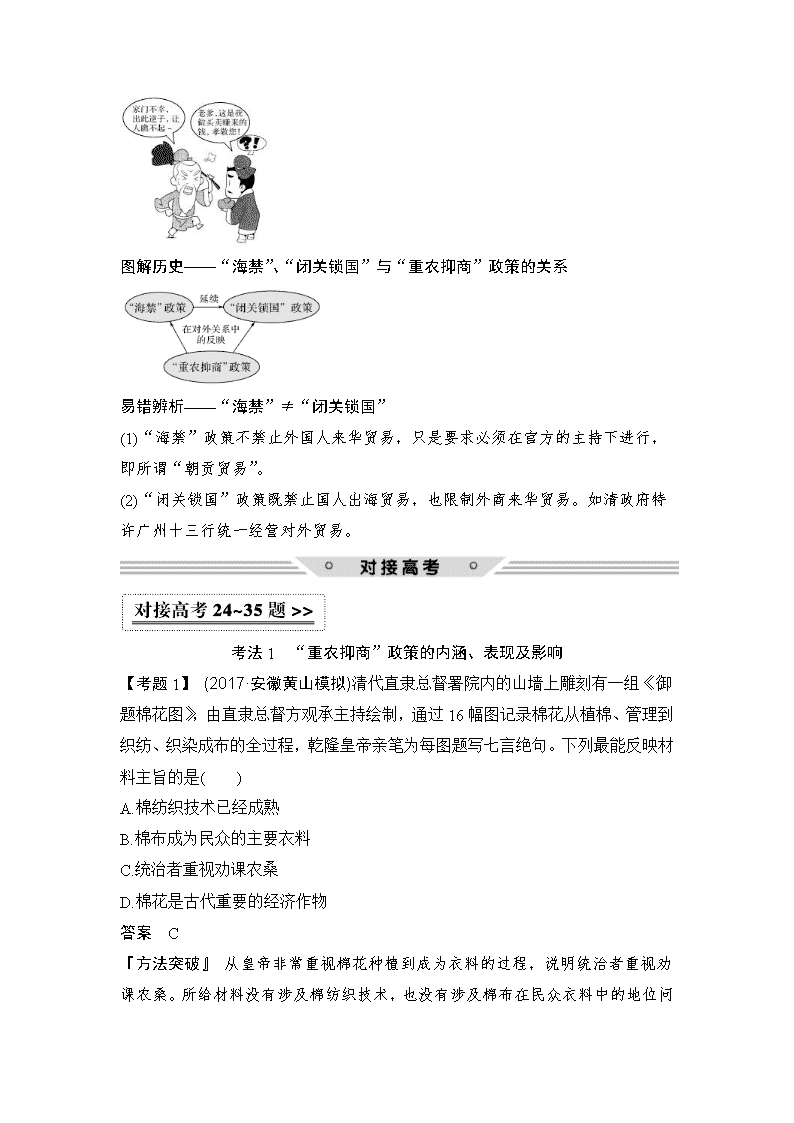

第18讲 古代的经济政策和资本主义萌芽 考纲要求 1.古代的土地制度。2.“重农抑商”和“海禁”政策。3.资本主义萌芽。 课标提示 1.了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响。2.分析资本主义萌芽缓慢发展的原因。 考点一 土地制度的演变 考点二 “重农抑商”政策 考点三 “海禁”与“闭关锁国” [自主学习答案] 考点一 ①氏族公社 ②转出与买卖 ③贡赋 ④土地转让 ⑤土地私有 ⑥法律 ⑦土地兼并 考点二 ①商鞅 ②小农经济 ③封建统治 ④重税 ⑤专卖制度 ⑥资本主义萌芽 考点三 ①“天朝大国” ②抗清斗争 ③官方 ④海禁 ⑤海外市场 ⑥资本主义萌芽 [巧学妙用] 图解历史——中国古代土地制度的演变 图示解史——古代土地兼并的影响 漫画解史——“重农抑商”观念 图解历史——“海禁”、“闭关锁国”与“重农抑商”政策的关系 易错辨析——“海禁”≠“闭关锁国” (1)“海禁”政策不禁止外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行,即所谓“朝贡贸易”。 (2)“闭关锁国”政策既禁止国人出海贸易,也限制外商来华贸易。如清政府特许广州十三行统一经营对外贸易。 考法1 “重农抑商”政策的内涵、表现及影响 【考题1】 (2017·安徽黄山模拟)清代直隶总督署院内的山墙上雕刻有一组《御题棉花图》,由直隶总督方观承主持绘制,通过16幅图记录棉花从植棉、管理到织纺、织染成布的全过程,乾隆皇帝亲笔为每图题写七言绝句。下列最能反映材料主旨的是( ) A.棉纺织技术已经成熟 B.棉布成为民众的主要衣料 C.统治者重视劝课农桑 D.棉花是古代重要的经济作物 答案 C 『』 从皇帝非常重视棉花种植到成为衣料的过程,说明统治者重视劝课农桑。所给材料没有涉及棉纺织技术,也没有涉及棉布在民众衣料中的地位问题。 『』 古代“重农抑商”政策的主要表现 (1)统治者强调农业为本,商业为末,形成轻视商人的价值取向。 (2)政府采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。 (3)强化户籍管理,限制人口流动。 (4)通过国家立法、征收重税、国家垄断经营等方式来限制商人和商业活动。 考法2 明代“海禁”政策的实施及调整 【考题2】 (2017·安徽江南十校模拟)洪武十四年(公元1381年),朱元璋“以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国”。同年,“信国公汤和巡视浙江、福建沿海城池,禁民入海捕鱼。”材料主要体现了( ) A.倭患是实行海禁的重要原因 B.明朝厉行“海禁”政策 C.明初禁止一切海外贸易 D.商品经济的日益衰落 答案 A 『』 材料“以倭寇仍不稍敛足迹,禁濒海民私通海外诸国”说明倭患是实行海禁的重要原因。“海禁”不是禁止一切海外贸易,是有条件的限制。虽然明朝实施“海禁”,但明朝商品经济是繁荣的,资本主义萌芽诞生就是最好明证。 『』 废弛多变的明朝“海禁” (1)洪武年间:为防沿海军阀余党与海盗滋扰,下令实施自元朝开始的海禁政策,主要对象是商业(商禁)。 (2)明永乐年间:虽有郑和下西洋,但放开的只是朝贡贸易,民间私人仍然不准出海。后随倭寇之患,海禁政策愈加严格。 (3)隆庆年间:明政府调整政策,允许民间赴海外通商,史称隆庆开关。海禁的解除为中外贸易与交流打开了一个全新的局面。 考法3 明清时期资本主义萌芽的产生及其影响 史料一 明神宗派出大批税监到各地横征暴敛,造成“商贾断绝,城邑罢市” ;清朝“关津有过路之税,镇集有落脚之税”,正税之外,还有各种名目的苛捐杂税。 ——《明清商品经济发展研究》 即禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有以四五千金所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间。……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。 ——《论南洋事宜》 史料二 明末清初,商帮中的货币商人先后创办了印局、账局、票号等。金融机构的创新是明清金融革命的最重要内容,但遗憾的是它们的业务局限在汇兑领域。不仅如此,由于缺少海上贸易的发展,丧失扩大发展的机会。 ——《论明清的金融机构》 『』 (1)史料一论述了明清时期的政府政策对资本主义萌芽的影响。结合史料一和所学知识,分析明清资本主义萌芽缓慢发展的原因有哪些?根源何在? 提示 原因:自给自足的封建经济仍占主导地位;农民贫困,无力购买商品;地主和商人大量买房置地,影响手工业的扩大再生产;政府众设关卡,征收重税;“海禁”和闭关锁国政策。 根源:腐朽的封建专制制度。 (2)史料二描述了明清商帮和金融机构的发展概况。结合史料二和所学知识,分析明清金融创新为什么“丧失了扩大发展的机会”。 提示 实行海禁和闭关政策,对外贸易遭受打击。重农抑商政策,使资本主义萌芽发展缓慢。金融创新力度有限,业务单一,难以对经济转型提供强有力的支持。商业模式缺乏创新,商帮仍是传统意义的家族商人。 『』 结合史料一信息“横征暴敛”“苛捐杂税”“即禁之后,百货不通,民生自蹙”和所学知识可归纳“原因”,“根本原因”需上升到封建制度层面。史料二中“业务局限在汇兑领域”“缺少海上贸易的发展”说明明清金融机构的发展创新有限,直接影响了商品经济的发展,也未能推动社会经济的最终转型。 『』 全面认识明清时期资本主义萌芽 (1)概念:在一些手工工场中,拥有资金、原料和机器的工场主雇佣有自由身份的雇工,面向市场生产。这种现象被学界称为“资本主义萌芽”。 (2)缓慢发展的原因 (3)历史地位 ①最早出现于明朝中后期,但发展十分缓慢,自然经济仍占社会主导地位,一直持续到鸦片战争前夕。 ②中国资本主义萌芽只出现在江南地区的个别部门,没有深入到农村,未促成中国社会的转型。 考法4 古代中国土地制度的演变 史料 宋代不立田制,国家不再干涉土地财产关系的变化,结果是租佃关系盛行,成为主导的土地经营形式。宋代佃户人身自由,法律上也和主人有基本的平等地位……地租形式主要是分成租和定额租。分成租随整个产量的多少而波动,所以地主还对土地的经营加以干预,而定额租则佃农可完全自主经营……有人估计,宋代的亩产量比唐代要提高1.5倍。 ——马克垚《世界文明史》 “(明末清初)吾邑地产木棉,行于浙西诸郡,纺绩成布,衣被天下,而民间赋税,公私之费,亦赖以济。”“妪晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻间,织者日成一匹,有通宵不寐者。田家收获,输官偿外,未卒岁,室庐已空矣。其衣食全恃此。”故一旦商贩阻塞,棉花和棉布滞销,农民经济的运转就会出现危机。 ——郑学檬《简明中国经济通史》 『』 第一段史料反映了宋代租佃制关系获得了新的发展,第二段史料描述了明清时期农村经济结构的变化。根据上述史料,结合所学知识,指出自宋至明中国古代农业生产关系的变化趋势及影响。 提示 (1)趋势:国家对农民的人身依附关系逐渐松弛;手工业与商品经济结合,农村经济结构开始发生变化。 (2)影响:农民生产的自主性和积极性逐渐增强,推动了农业发展;市场与农民的联系日益紧密,商品经济获得发展,较发达的江南地区诞生了资本主义萌芽。 『』 从史料“分成租”到“定额租”的变化,以及法律上的地位可归纳出国家对农民的人身依附关系的变化;从史料“衣被天下”“抱纱入市,易木棉以归”等归纳农村生产结构的变化。“影响”可从农业、商业的发展角度进行思考。 『』 古代中国土地制度的演变 (1)原始社会:氏族公有,集体耕种,平均分配。 (2)奴隶社会:井田制,千耦其耘 ①实质:国王所有的贵族土地所有制。 ②表现:“公田”由贵族占有;“私田”可以分授给农夫,只有使用权,没有所有权。 ③内容:一切土地名义上属于国家公有;国王把土地层层分封给各级贵族世代享用,但不得转让和买卖;诸侯要向国王交纳一定的贡赋。 ④瓦解:齐管仲“相地而衰征”;鲁初税亩,承认了私田的合法性;秦商鞅变法,承认私人占有土地的合法性,允许土地自由买卖,推动地主经济的发展。 (3)封建社会:私有制为主体的多种土地所有制 ①国有——“官田(公田)”。 ②私有——自耕农土地私有制、君主土地私有制、地主土地所有制(豪强地主、士族地主)。 ③租佃关系:战国产生,汉代普遍。自宋代始,租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。明清时期,租佃制普及全国,成为农村经济的主要形式。 ④人身依附关系:东汉豪强地主形成田庄,田庄的劳动者与田庄主形成严格的人身依附关系。之后依附关系逐渐减弱,特别是明清契约纳租方式的确立,农民生产自主权提高,促进了农业的发展。 1.(2016·课标全国Ⅱ,26)宋代,有田产的“主户”只占民户总数20%左右,其余大都是四处租种土地的“客户”。导致这种状况的重要因素是( ) A.经济严重衰退 B.土地政策调整 C.坊市制度崩溃 D.政府管理失控 解析 宋代社会经济继续发展,特别是商品经济超过唐代,因此“经济严重衰退”的说法错误,故A项错误;宋代政府采取了“田制不立”“不抑兼并”的政策,导致北宋土地兼并加剧,大量自耕农破产,沦为“佃农”,故B项正确;“坊市制度崩溃”反映了宋代城市商品经济的发展,与材料无关,故C项错误;“政府管理失控”不符合史实,故D项错误。 答案 B 2.(2014·课标全国Ⅰ,27)据记载,清初实施海禁前,“市井贸易,咸有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”。这一记载表明当时( ) A.中国在对外贸易中处于优势地位 B.外来货币干扰了中国资本市场 C.自然经济受到了进口货物的冲击 D.民间贸易发展冲击清廷的统治 解析 本题关键时间信息是“实施海禁前”,且材料显示“市井贸易”中“外国银钱”很多,说明此时中国对外贸易中“赚钱”较多,处于优势地位。B项“资本市场”与D项“冲击清廷统治”均与史实不符;C项自然经济受到冲击是以耕织分离,农产品商品化为标志的,材料无从体现。故答案为A项。 答案 A 3.(2016·北京文综,15)黄崇德是16世纪一位典型徽商。最初他只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,用于购田置地。这说明当时( ) ①农产品大量进入商品流通领域 ②农本思想依然占主导地位 ③政府放弃对食盐贸易的控制 ④商人社会地位显著提高 A.①② B.②③ C.②④ D.①④ 解析 从材料信息黄崇德“经营棉布、粮食等”可知农产品大量进入商品流通领域,故①正确;根据“积累了巨额财富,用于购田置地”这一信息,可知农本思想依然占主导地位,故② 正确。材料未体现政府对食盐控制权的放弃,也无法显示商人社会地位的提高,故可排除③④。 答案 A 4.(2015·安徽文综,14)北宋仁宗年间,贩卖婺州罗帛的沈赞沿路偷税,在富阳境内被县民蒋泽等人捉到。经杭州官府裁决,没收其货物一百八十二匹。蒋泽等人因此获得赏钱。这说明( ) A.官府重视商税收入 B.杭州丝织业比婺州发达 C.江南商业环境恶劣 D.农本商末观念根深蒂固 解析 题干中县民蒋泽捉拿、官府处罚沈赞的主要依据是他在贩卖罗帛时沿路偷税,这说明了当时北宋政府禁止人们偷税、漏税,并通过奖励赏钱的方式鼓励人们检举、揭发偷税行为,故A项表述与题意相符;B、D两项题干材料未体现,排除;沈赞是因违法而被官府惩罚,这是官府的正常履职行为,C项表述错误。 答案 A查看更多