- 2021-05-13 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2021届高考必备知识手册:专题01 先秦时期——中华文明的孕育(奠基)(原卷版)

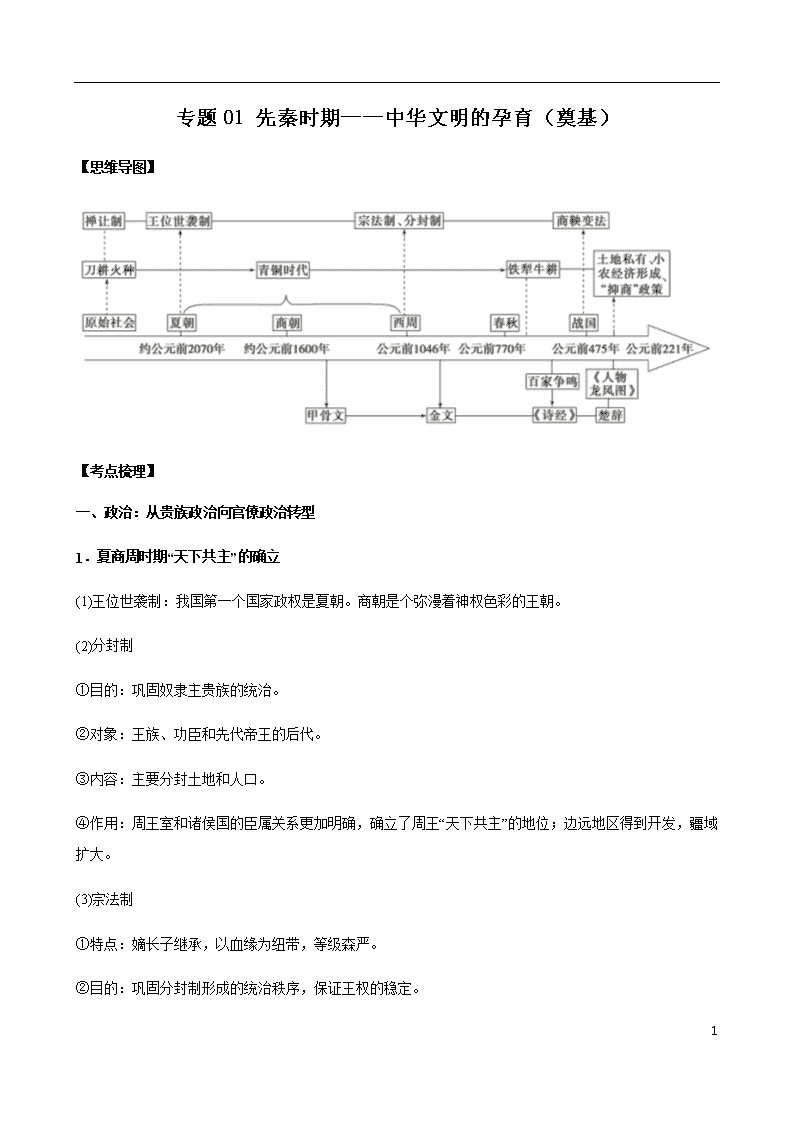

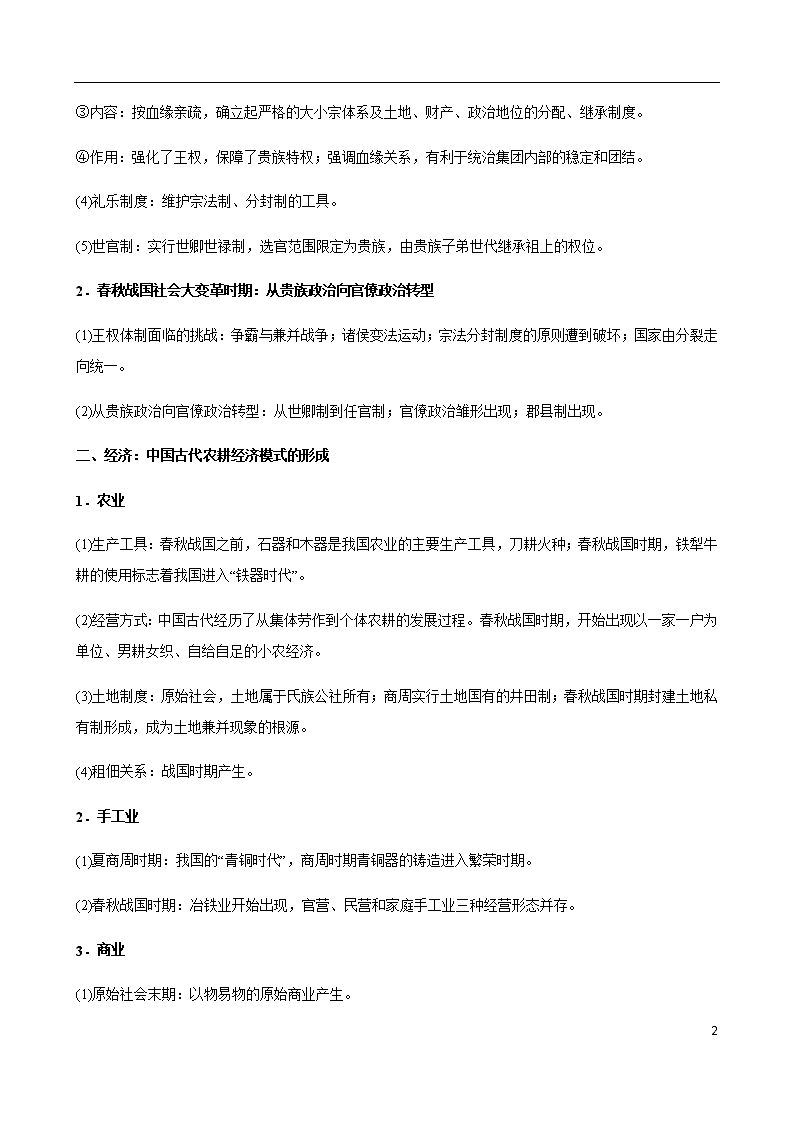

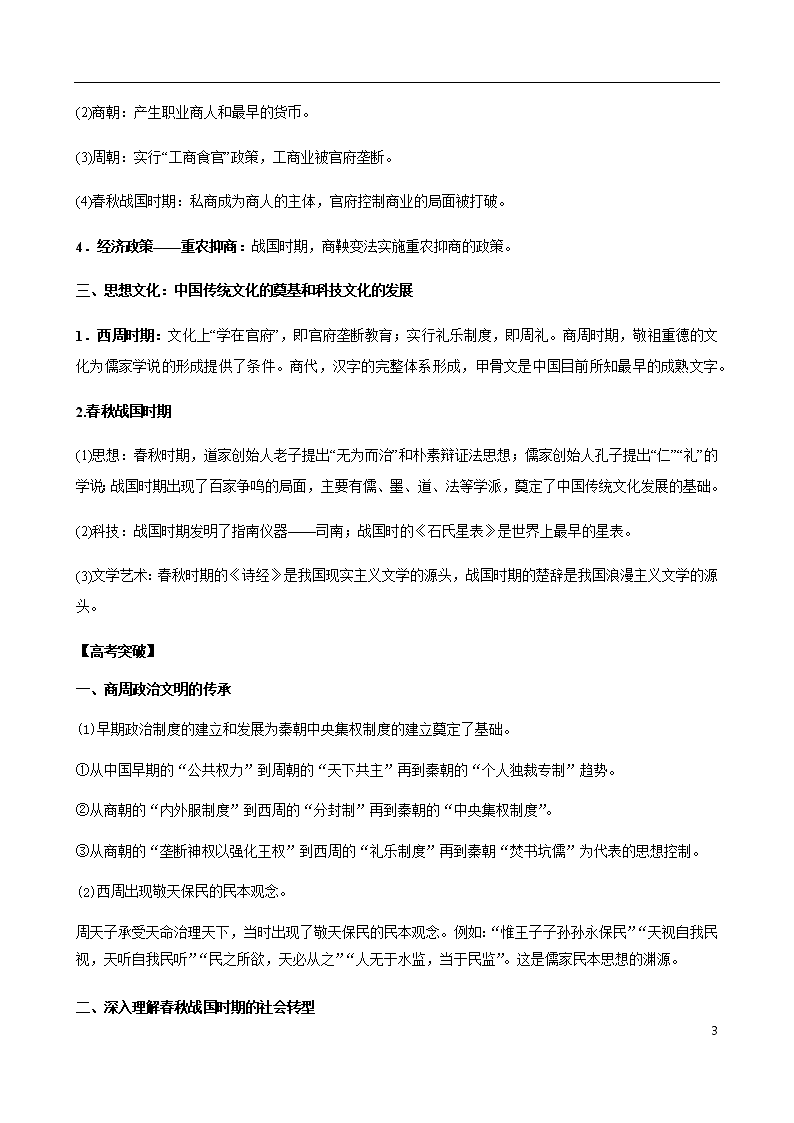

1 专题 01 先秦时期——中华文明的孕育(奠基) 【思维导图】 【考点梳理】 一、政治:从贵族政治向官僚政治转型 1.夏商周时期“天下共主”的确立 (1)王位世袭制:我国第一个国家政权是夏朝。商朝是个弥漫着神权色彩的王朝。 (2)分封制 ①目的:巩固奴隶主贵族的统治。 ②对象:王族、功臣和先代帝王的后代。 ③内容:主要分封土地和人口。 ④作用:周王室和诸侯国的臣属关系更加明确,确立了周王“天下共主”的地位;边远地区得到开发,疆域 扩大。 (3)宗法制 ①特点:嫡长子继承,以血缘为纽带,等级森严。 ②目的:巩固分封制形成的统治秩序,保证王权的稳定。 2 ③内容:按血缘亲疏,确立起严格的大小宗体系及土地、财产、政治地位的分配、继承制度。 ④作用:强化了王权,保障了贵族特权;强调血缘关系,有利于统治集团内部的稳定和团结。 (4)礼乐制度:维护宗法制、分封制的工具。 (5)世官制:实行世卿世禄制,选官范围限定为贵族,由贵族子弟世代继承祖上的权位。 2.春秋战国社会大变革时期:从贵族政治向官僚政治转型 (1)王权体制面临的挑战:争霸与兼并战争;诸侯变法运动;宗法分封制度的原则遭到破坏;国家由分裂走 向统一。 (2)从贵族政治向官僚政治转型:从世卿制到任官制;官僚政治雏形出现;郡县制出现。 二、经济:中国古代农耕经济模式的形成 1.农业 (1)生产工具:春秋战国之前,石器和木器是我国农业的主要生产工具,刀耕火种;春秋战国时期,铁犁牛 耕的使用标志着我国进入“铁器时代”。 (2)经营方式:中国古代经历了从集体劳作到个体农耕的发展过程。春秋战国时期,开始出现以一家一户为 单位、男耕女织、自给自足的小农经济。 (3)土地制度:原始社会,土地属于氏族公社所有;商周实行土地国有的井田制;春秋战国时期封建土地私 有制形成,成为土地兼并现象的根源。 (4)租佃关系:战国时期产生。 2.手工业 (1)夏商周时期:我国的“青铜时代”,商周时期青铜器的铸造进入繁荣时期。 (2)春秋战国时期:冶铁业开始出现,官营、民营和家庭手工业三种经营形态并存。 3.商业 (1)原始社会末期:以物易物的原始商业产生。 3 (2)商朝:产生职业商人和最早的货币。 (3)周朝:实行“工商食官”政策,工商业被官府垄断。 (4)春秋战国时期:私商成为商人的主体,官府控制商业的局面被打破。 4.经济政策——重农抑商:战国时期,商鞅变法实施重农抑商的政策。 三、思想文化:中国传统文化的奠基和科技文化的发展 1.西周时期:文化上“学在官府”,即官府垄断教育;实行礼乐制度,即周礼。商周时期,敬祖重德的文 化为儒家学说的形成提供了条件。商代,汉字的完整体系形成,甲骨文是中国目前所知最早的成熟文字。 2.春秋战国时期 (1)思想:春秋时期,道家创始人老子提出“无为而治”和朴素辩证法思想;儒家创始人孔子提出“仁”“礼”的 学说;战国时期出现了百家争鸣的局面,主要有儒、墨、道、法等学派,奠定了中国传统文化发展的基础。 (2)科技:战国时期发明了指南仪器——司南;战国时的《石氏星表》是世界上最早的星表。 (3)文学艺术:春秋时期的《诗经》是我国现实主义文学的源头,战国时期的楚辞是我国浪漫主义文学的源 头。 【高考突破】 一、商周政治文明的传承 (1)早期政治制度的建立和发展为秦朝中央集权制度的建立奠定了基础。 ①从中国早期的“公共权力”到周朝的“天下共主”再到秦朝的“个人独裁专制”趋势。 ②从商朝的“内外服制度”到西周的“分封制”再到秦朝的“中央集权制度”。 ③从商朝的“垄断神权以强化王权”到西周的“礼乐制度”再到秦朝“焚书坑儒”为代表的思想控制。 (2)西周出现敬天保民的民本观念。 周天子承受天命治理天下,当时出现了敬天保民的民本观念。例如:“惟王子子孙孙永保民”“天视自我民 视,天听自我民听”“民之所欲,天必从之”“人无于水监,当于民监”。这是儒家民本思想的渊源。 二、深入理解春秋战国时期的社会转型 4 (1)从权力分散的分封制度向权力集中的中央集权制度的转型。 ①转型的原因:君权日益扩张;各国变法图强;战争需要集权。 ②转型的表现:建立在新型的社会组织方式基础之上的乡里制度和郡县制度出现;君主集权在各国出现。 (2)由血缘宗法社会向地缘政治社会的转型。建立在血缘关系基础之上的分封制、宗法制崩溃,世卿世 禄变成选贤与能。 (3)土地制度的变化:从井田制到封建土地私有制。井田制是奴隶社会的土地国有制,它开始于商,盛行于 西周;随着铁器和牛耕的出现,“私田”大量出现,井田制在春秋后期开始瓦解。鲁国的“初税亩”,实际上 承认了私田主人对土地的所有权,商鞅变法从法律上确立了土地私有。 (4)经济政策的变化:从工商食官到重农抑商。 三.诸子百家思想反映的春秋战国时期变动的阶级关系 (1)孔子提出“克己复礼”,主张社会有序,反映了春秋晚期没落的奴隶主贵族希望通过“仁爱”“德治”等手段, 维护旧的社会秩序的愿望。 (2)老子主张统治者“无为而治”,反映了春秋晚期没落的奴隶主贵族面对社会动荡无能为力的消极情绪。 (3)墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”等,反映了小生产者要求社会安定,建立公平社会的愿望。 (4)孟子和荀子继承发展了孔子的儒学思想,孟子主张实行“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想;荀子主张 统治者施政用“仁义”和“王道”,以德服人,并提出“君舟民水”等思想,反映了战国时期新兴地主阶级希望 统治者争取民心、维护统治的愿望。 (5)韩非子主张“法治”,要求强化中央集权和君主权力等,反映了战国时期新兴地主阶级要求建立地主阶级 专政的愿望。 四.先秦儒学丰富的思想内涵 (1)仁爱思想。孔子主张“仁者爱人”,要求统治者为政以德;孟子主张民贵君轻,统治者要爱民,得民心。 (2)强调整体精神和群体意识。在儒家思想中,国家利益、社会利益、民族利益和整体利益,都占有重要地 位。 5 (3)提倡人伦价值。孔子强调“孝悌也者,其为仁之本欤”;孟子主张“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、 长幼有序、朋友有信”,强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务。 (4)注重社会秩序。孔子主张“君君、臣臣、父父、子子”,克己复礼,齐之以礼。 (5)注重道德修养。追求精神境界和理想人格。儒家把“至善”作为最高的道德境界,把“圣人”作为最完 善的理想人格。 (6)强调修养践履的重要性。儒家认为修身躬行是提高道德品质的重要途径。因此,儒家关注现实政治,具 有理性精神。 【真题演练】 1.(2020·课标全国Ⅰ,24)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。 熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时 周朝 A. 礼乐制度不复存在 B. 王位世袭制度消亡 C. 宗法制度开始解体 D. 分封制度受到挑战 2.(2020·课标全国 III,24)图 5 为不同时期的部分货币,据图可知,其形制变化的共同原因是 A. 铸铁技术的进步 B. 商品交易的需要 C. 审美观念的不同 D. 国家统一的推动 3.(2019·课标全国Ⅰ,24)据学者考订,商朝产生了 17 代 30 位王,多为兄终弟及;而西周产生了 11 代 12 位王。这反映出( ) A.禅让制度的长期影响 B.王位继承方式的变化 6 C.君主寿命的时代差异 D.血缘纽带关系的弱化 4.(2018·课标全国Ⅱ,24)据《史记》记载,商汤见野外有人捕猎鸟兽,张设的罗网四面密实,认为这样 便将鸟兽杀绝了,“乃去其三面”,因此获得诸侯的拥护,最终推翻夏桀,创立商朝。这一记载意在说明 ( ) A.商汤的成功缘于他的仁德之心 B.捕猎是夏商时的主要经济活动 C.商朝已经注重生态环境保护 D.资源争夺是夏商更替的主因 5.(2019·课标全国Ⅱ,24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍 在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为( ) A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及 C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大 6.(2018·课标全国Ⅲ,24)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自 然陨铁制作而成,发现地分布情况如图。据此可知,战国以前( ) A.铁制农具得到普遍使用 B.新疆地区与中原联系紧密 C.我国的冶铁技术已经相当普及 D.铁器分布可反映社会发展程度 7.(2019·课标全国Ⅲ,24)“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌;移风易俗,莫善于乐;安上治民, 莫善于礼。”这一思想产生的制度渊源是( ) A.宗法制 B.禅让制 C.郡县制 D.察举制 8.(2018·课标全国Ⅰ,24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小 孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( ) A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系 C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣 7 9.(2017·课标全国Ⅲ,24)下图是西周与战国两个时期相同文字的不同写法,反映出字形发生了变化,促 成这一变化的主要因素是( ) A.文字的频繁使用 B.书写材料的不同 C.各国变法的实施 D.“书同文”的推行 10.阅读材料,完成下列要求。 材料一 《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。学生问:“舜做了天子后,假如其父杀人, 舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜 怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位, 毫不顾惜。然后偷偷地背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。” ——据《孟子》 材料二 公元前 399 年,苏格拉底被雅典陪审法庭以亵渎神明和蛊惑青年的罪名判处死刑。他与他的弟子 们都认为判决不公。当弟子们安排苏格拉底逃走时,他却认为,虽然逃走是一种正义,但审判过程符合雅 典法律程序,遵守合法的判决也是正义的要求,而且是更大的正义,因为如果拒不服从判决,就等于践踏 法律,倘若人人都以自己认为的正义为借口而任意践踏法律,社会秩序将混乱不堪,城邦将无法存在,最 终他选择在弟子面前饮下毒药,从容赴死。 ——摘编自[古希腊]柏拉图《苏格拉底的申辩》等 (1)根据材料并结合所学知识,概括孟子和苏格拉底的法制观念。 (2)根据材料并结合所学知识,说明两种法制观念产生的社会背景及其共同的历史价值。查看更多