- 2021-05-13 发布 |

- 37.5 KB |

- 48页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020年高考真题——理综(全国卷Ⅲ) Word版含解析

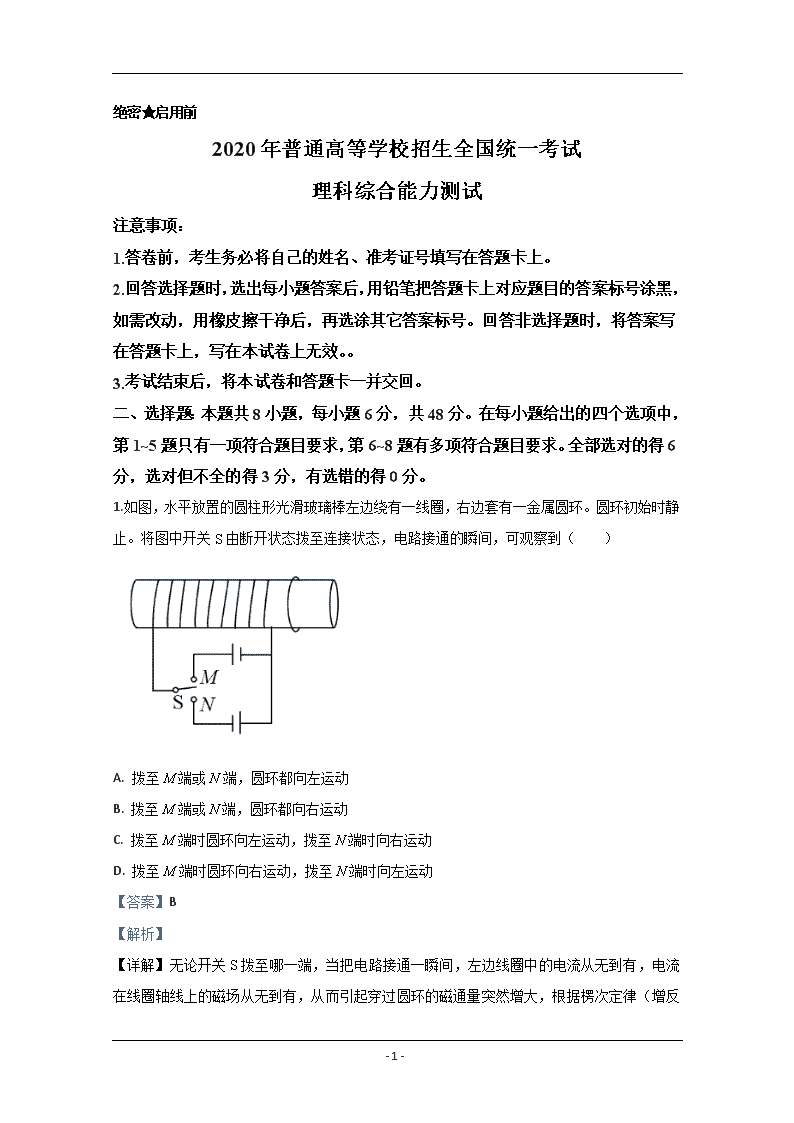

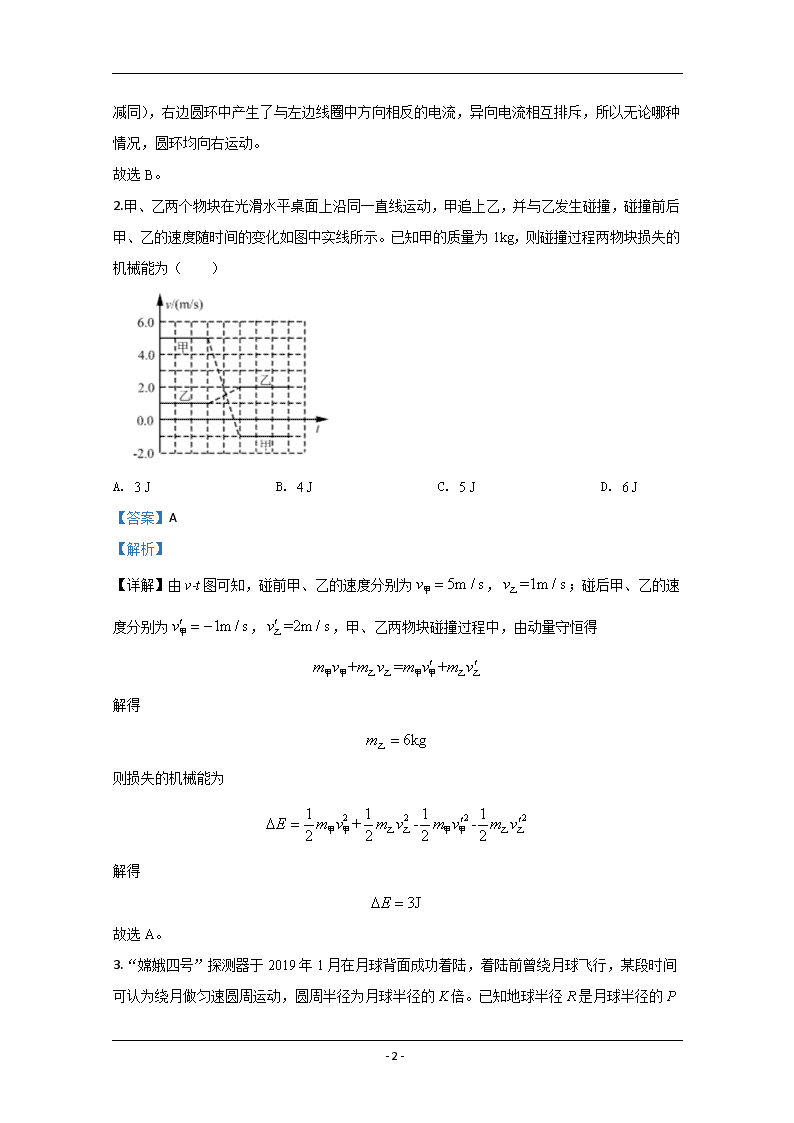

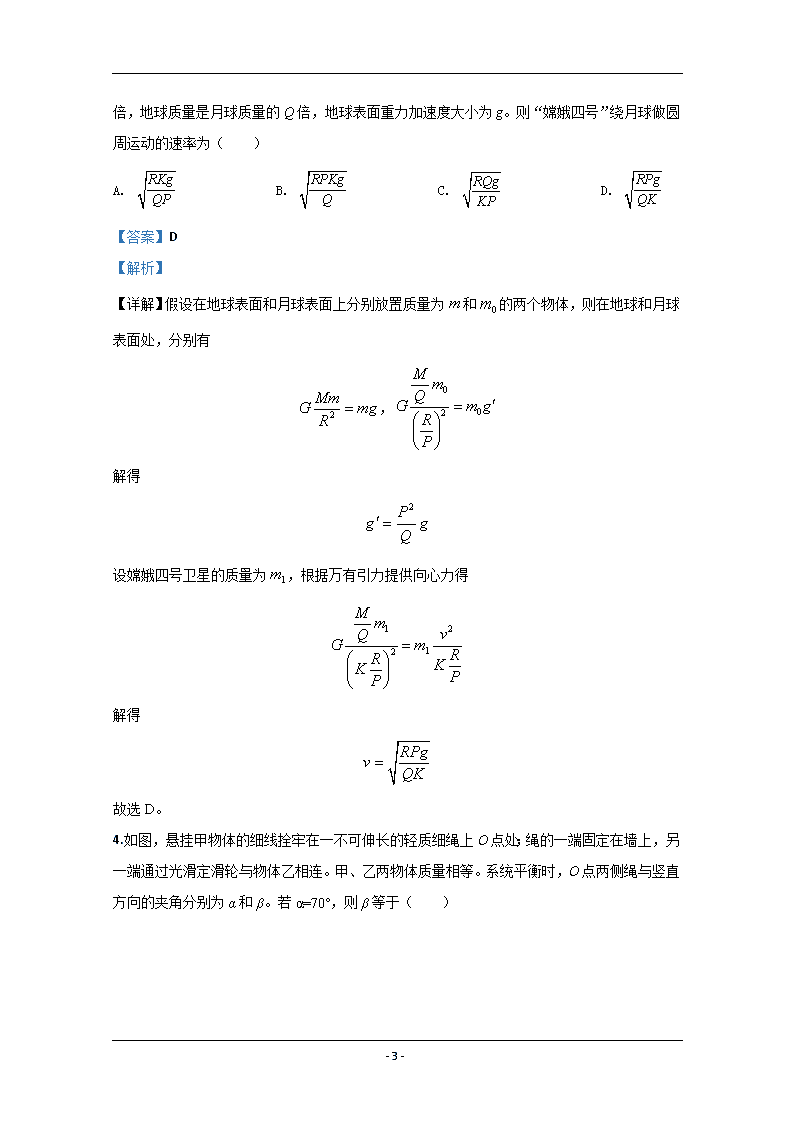

- 1 - 绝密★启用前 2020 年普通高等学校招生全国统一考试 理科综合能力测试 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写 在答题卡上,写在本试卷上无效。。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中, 第 1~5 题只有一项符合题目要求,第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。 1.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静 止。将图中开关 S 由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( ) A. 拨至 M 端或 N 端,圆环都向左运动 B. 拨至 M 端或 N 端,圆环都向右运动 C. 拨至 M 端时圆环向左运动,拨至 N 端时向右运动 D. 拨至 M 端时圆环向右运动,拨至 N 端时向左运动 【答案】B 【解析】 【详解】无论开关 S 拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流 在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反 - 2 - 减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种 情况,圆环均向右运动。 故选 B。 2.甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后 甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1kg,则碰撞过程两物块损失的 机械能为( ) A. 3 J B. 4 J C. 5 J D. 6 J 【答案】A 【解析】 【详解】由 v-t 图可知,碰前甲、乙的速度分别为 5m / sv 甲 , =1m / sv乙 ;碰后甲、乙的速 度分别为 1m / sv 甲 , =2m / sv乙 ,甲、乙两物块碰撞过程中,由动量守恒得 + = +m v m v m v m v 甲 甲 乙 乙 甲 甲 乙 乙 解得 6kgm 乙 则损失的机械能为 2 2 2 21 1 1 1+ - -2 2 2 2E m v m v m v m v 甲 甲 乙 乙 甲 甲 乙 乙 解得 3JE 故选 A。 3.“嫦娥四号”探测器于 2019 年 1 月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段时间 可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的 K 倍。已知地球半径 R 是月球半径的 P - 3 - 倍,地球质量是月球质量的 Q 倍,地球表面重力加速度大小为 g。则“嫦娥四号”绕月球做圆 周运动的速率为( ) A. RKg QP B. RPKg Q C. RQg KP D. RPg QK 【答案】D 【解析】 【详解】假设在地球表面和月球表面上分别放置质量为 m 和 0m 的两个物体,则在地球和月球 表面处,分别有 2 MmG mgR , 0 02 M mQG m g R P 解得 2Pg gQ 设嫦娥四号卫星的质量为 1m ,根据万有引力提供向心力得 1 2 12 M m vQG m RR KK PP 解得 RPgv QK 故选 D。 4.如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上 O 点处;绳的一端固定在墙上,另 一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O 点两侧绳与竖直 方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于( ) - 4 - A. 45° B. 55° C. 60° D. 70° 【答案】B 【解析】 【详解】甲物体是拴牢在 O 点,且甲、乙两物体的质量相等,则甲、乙绳的拉力大小相等,O 点处于平衡状态,则左侧绳子拉力的方向在甲、乙绳子的角平分线上,如图所示 根据几何关系有 180 2 解得 55 。 故选 B。 5.真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为 a 和 3a 的同轴圆柱面,磁场的方向与圆 柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为 v 的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质 量为 m,电荷量为 e,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场 的磁感应强度最小为( ) - 5 - A. 3 2 mv ae B. mv ae C. 3 4 mv ae D. 3 5 mv ae 【答案】C 【解析】 【详解】为了使电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,则其运动轨迹,如图所示 A 点为电子做圆周运动的圆心,r 为半径,由图可知 ABO 为直角三角形,则由几何关系可得 max 2 2 2 max3a r r a 解得 max 4 3r a ; 由洛伦兹力提供向心力 2veBv m r 解得 min 3 4 mvB ae ,故 C 正确,ABD 错误。 故选 C。 6.1934 年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素 X,反应方程 为: 4 27 1 2 13 0He+ Al X+ n→ 。X 会衰变成原子核 Y,衰变方程为 X Y+ e0 1→ ,则( ) A. X 的质量数与 Y 的质量数相等 B. X 的电荷数比 Y 的电荷数少 1 - 6 - C. X 的电荷数比 27 13 Al 的电荷数多 2 D. X 的质量数与 27 13 Al 的质量数相等 【答案】AC 【解析】 【详解】设 X 和 Y 的质子数分别为 1n 和 2n ,质量数分别为 1m 和 2m ,则反应方程为 1 1 4 27 1 2 13 0He+ Al X+ nm n , 1 2 1 2 0 1X Y+m m n n e 根据反应方程质子数和质量数守恒,解得 12+13=n , 1 2 1n n 14+27= 1m , 1 2 0m m 解得 1 15n , 2 14n , 1 30m , 2 30m 即 X 的质量数与 Y 的质量数相等, 30 15 X 电荷数比 27 13Al 的电荷数多 2, 30 15 X 电荷数比 27 13Al 的质 量数多 3,AC 正确,BD 错误。 故选 AC。 7.在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为 220V,理想变压器原、副线圈的匝数比 为 10∶1,R1、R2、R3 均为固定电阻,R2=10 Ω ,R3=20 Ω ,各电表均为理想电表。已知电阻 R2 中电流 i2 随时间 t 变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( ) A. 所用交流电的频率为 50Hz B. 电压表的示数为 100V C. 电流表的示数为 1.0A D. 变压器传输的电功率为 15.0W 【答案】AD 【解析】 【详解】A.交流电的频率为 - 7 - 1 1 50Hz0.02sf T A 正确; B.通过 2R 电流的有效值为 2A 1A 2 I 2R 两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知 2 2 1 10V 10VU IR 根据理想变压器的电压规律 1 1 2 2 U n U n 可知原线圈的电压 1 1 2 2 10 10V 100VnU Un 电阻 1R 两端分压即为电压表示数,即 V 0 1 220V 100V 120VU U U B 错误; C.电流表的示数为 2 A 3 10 A 0.5A20 UI R C 错误; D.副线圈中流过的总电流为 2 A 1A 0.5A 1.5AI I I 变压器原副线圈传输的功率为 2 2 15WP I U D 正确。 故选 AD。 8.如图,∠M 是锐角三角形 PMN 最大的内角,电荷量为 q(q>0)的点电荷固定在 P 点。下列 说法正确的是( ) - 8 - A. 沿 MN 边,从 M 点到 N 点,电场强度的大小逐渐增大 B. 沿 MN 边,从 M 点到 N 点,电势先增大后减小 C. 正电荷在 M 点的电势能比其在 N 点的电势能大 D. 将正电荷从 M 点移动到 N 点,电场力所做的总功为负 【答案】BC 【解析】 【详解】A.点电荷的电场以点电荷为中心,向四周呈放射状,如图 M 是最大内角,所以 PN PM ,根据点电荷的场强公式 2 QE k r (或者根据电场线的疏 密程度)可知从 M N 电场强度先增大后减小,A 错误; B.电场线与等势面(图中虚线)处处垂直,沿电场线方向电势降低,所以从 M N 电势先 增大后减小,B 正确; C.M 、N 两点的电势大小关系为 M N ,根据电势能的公式 pE q 可知正电荷在 M 点 的电势能大于在 N 点的电势能,C 正确; - 9 - D.正电荷从 M N ,电势能减小,电场力所做的总功为正功,D 错误。 故选 BC。 三、非选择题:共 62 分。第 9~12 题为必考题,每个试题考生都必须作答。 (一)必考题:共 47 分。 9.某同学利用图(a)所示装置验证动能定理。调整木板的倾角平衡摩擦阻力后,挂上钩码, 钩码下落,带动小车运动并打出纸带。某次实验得到的纸带及相关数据如图(b)所示。 已知打出图(b)中相邻两点的时间间隔为 0.02 s,从图(b)给出的数据中可以得到,打出 B 点时小车的速度大小 vB=_____m/s,打出 P 点时小车的速度大小 vP=_____m/s(结果均保留 2 位小数)。 若要验证动能定理,除了需测量钩码的质量和小车的质量外,还需要从图(b)给出的数据中 求得的物理量为_________。 【答案】 (1). 0.36 (2). 1.80 (3). B、P 之间的距离 【解析】 【详解】[1][2]由匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于平均速度 2(4.00 2.56) 10 m/s=0.36m/s0.04Bv 2 P (57.86 50.66) 10 m/s=1.80m/s0.04v - 10 - [3]验证动能定理需要求出小车运动的过程中拉力对小车做的功,所以需要测量对应的 B、P 之间的距离。 10.已知一热敏电阻当温度从 10℃升至 60℃时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同学利用伏安 法测量其阻值随温度的变化关系。所用器材:电源 E、开关 S、滑动变阻器 R(最大阻值为 20 Ω)、电压表(可视为理想电表)和毫安表(内阻约为 100 Ω)。 (1)在答题卡上所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图________________。 (2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,记录不同温度下电压表和亳安表的示数,计算出 相应的热敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为 5.5 V 和 3.0 mA,则此时热 敏电阻的阻值为_____kΩ(保留 2 位有效数字)。实验中得到的该热敏电阻阻值 R 随温度 t 变 化的曲线如图(a)所示。 - 11 - (3)将热敏电阻从温控室取出置于室温下,测得达到热平衡后热敏电阻的阻值为 2.2kΩ。由图(a) 求得,此时室温为_____℃(保留 3 位有效数字)。 (4)利用实验中的热敏电阻可以制作温控报警器,其电路的一部分如图(b)所示。图中,E 为 直流电源(电动势为 10 V,内阻可忽略);当图中的输出电压达到或超过 6.0 V 时,便触发报 警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时环境温度为 50 ℃,则图中_________(填“R1” 或“R2”)应使用热敏电阻,另一固定电阻的阻值应为_________kΩ(保留 2 位有效数字)。 【答案】 (1). (2). 1.8 (3). 25.5 (4). R1 (5). 1.2 【解析】 【详解】(1)滑动变阻器由用分压式,电压表可是为理想表,所以用电流表外接。连线如图 - 12 - (2)由部分电路欧姆定律得 3 5.5 Ω 1.8kΩ0.3 10 UR I (3)由该电阻的阻值随温度变化的曲线直接可读得:25.5℃。 (4)①温度升高时,该热敏电阻阻值减小,分得电压减少。而温度高时输出电压要升高,以触 发报警,所以 R1 为热敏电阻。②由图线可知,温度为 50℃时,R1 =0.8kΩ,由欧姆定律可得 1 2( )E I R R 2U IR 代入数据解得 2 1.2kΩR = 。 11.如图,一边长为 l0 的正方形金属框 abcd 固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁 感应强度大小为 B 的匀强磁场。一长度大于 02l 的均匀导体棒以速率 v 自左向右在金属框上 匀速滑过,滑动过程中导体棒始终与 ac 垂直且中点位于 ac 上,导体棒与金属框接触良好。已 知导体棒单位长度的电阻为 r,金属框电阻可忽略。将导体棒与 a 点之间的距离记为 x,求导 体棒所受安培力的大小随 x( 00 2x l )变化的关系式。 - 13 - 【答案】 2 0 2 0 0 0 2 2, 0 2 2 22 , 22 B v x x lr F B v l x l x lr 【解析】 【详解】当导体棒与金属框接触的两点间棒的长度为 l 时,由法第电磁感应定律可知导体棒上 感应电动势的大小为 E Blv 由欧姆定律可知流过导体棒的感应电流为 EI R 式中 R 为这一段导体棒的电阻。按题意有 R rl 此时导体棒所受安培力大小为 F BIl 由题设和几何关系有 0 0 0 0 22 , 0 2 22( 2 ), 22 x x l l l x l x l 联立各式得 2 0 2 0 0 0 2 2, 0 2 2 22 , 22 B v x x lr F B v l x l x lr 12.如图,相距 L=11.5m 的两平台位于同一水平面内,二者之间用传送带相接。传送带向右匀 速运动,其速度的大小 v 可以由驱动系统根据需要设定。质量 m=10 kg 的载物箱(可视为质点), 以初速度 v0=5.0 m/s 自左侧平台滑上传送带。载物箱与传送带间的动摩擦因数μ= 0.10,重力加 速度取 g =10m/s2。 (1)若 v=4.0 m/s,求载物箱通过传送带所需的时间; - 14 - (2)求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度; (3)若 v=6.0m/s,载物箱滑上传送带 13 s12t 后,传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平 台向右侧平台运动的过程中,传送带对它的冲量。 【答案】(1)2.75s;(2) 1 2m/sv , 2 4 2m/sv ;(3)0 【解析】 【详解】(1)传送带的速度为 4.0m/sv 时,载物箱在传送带上先做匀减速运动,设其加速度为 a,由牛顿第二定律有: mg ma ① 设载物箱滑上传送带后匀减速运动的距离为 x1,由运动学公式有 2 2 0 12v v ax ② 联立①②式,代入题给数据得 x1=4.5m;③ 因此,载物箱在到达右侧平台前,速度先减小至 v,然后开始做匀速运动,设载物箱从滑上传 送带到离开传送带所用的时间为 t1,做匀减速运动所用的时间为 t2,由运动学公式有 0 2v v at ④ 1 1 2 L xt t v ⑤ 联立①③④⑤式并代入题给数据有 t1=2.75s;⑥ (2)当载物箱滑上传送带后一直做匀减速运动时,到达右侧平台时的速度最小,设为 v1,当载 物箱滑上传送带后一直做匀加速运动时,到达右侧平台时的速度最大,设为 v2.由动能定理有 2 2 1 0 1 1 2 2mgL mv mv ⑦ 2 2 2 0 1 1 2 2mgL mv mv ⑧ 由⑦⑧式并代入题给条件得 - 15 - 1 2m/sv , 2 4 2m/sv ⑨ (3)传送带的速度为 6.0m/sv 时,由于 0 2v v v ,载物箱先做匀加速运动,加速度大小仍 a。 设载物箱做匀加速运动通过的距离为 x2,所用时间为 t3,由运动学公式有 0 3v v at ⑩ 2 2 0 22v v ax ⑪ 联立①⑩⑪式并代入题给数据得 t3=1.0s ⑫ x2=5.5m ⑬ 因此载物箱加速运动 1.0s、向右运动 5.5m 时,达到与传送带相同的速度。此后载物箱与传送 带共同匀速运动 3( )t t 的时间后,传送带突然停止,设载物箱匀速运动通过的距离为 x3 有 33 ( )v tx t ⑭ 由①⑫⑬⑭式可知 2 2 3 1 ( )2 mv mg L x x 即载物箱运动到右侧平台时速度大于零,设为 v3,由运动学公式有, 2 2 3 2 32 ( )v v a L x x ⑮ 设载物箱通过传远带的过程中,传送带对它的冲量为 I,由动量定理有 3 0( )I m v v 代题给数据得 0I (二)选考题:共 15 分。请考生从 2 道物理题中每科任选一题作答。如果多做, 则每科按所做的第一题计分。 [物理——选修 3–3] 13.如图,一开口向上的导热气缸内。用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与气缸壁间无 摩擦。现用外力作用在活塞上。使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。 在活塞下降过程中( ) - 16 - A 气体体积逐渐减小,内能增知 B. 气体压强逐渐增大,内能不变 C. 气体压强逐渐增大,放出热量 D. 外界对气体做功,气体内能不变 E. 外界对气体做功,气体吸收热量 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.理想气体的内能与温度之间唯一决定,温度保持不变,所以内能不变。A 错误; B.由理想气体状态方程 pV CT ,可知体积减少,温度不变,所以压强增大。因为温度不变, 内能不变。B 正确; CE.由理想气体状态方程 pV CT ,可知体积减少,温度不变,所以压强增大。体积减少, 外接对系统做功,且内能不变,由热力学第一定律 U W Q 可知,系统放热。C 正确;E 错误。 D.体积减少,外接对系统做功。理想气体的内能与温度之间唯一决定,温度保持不变,所以 内能不变。故 D 正确。 故选 BCD。 14.如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为 H=18cm 的 U 型管,左管上端封闭,右管 上端开口。右管中有高 h0= 4cm 的水银柱,水银柱上表面离管口的距离 l= 12cm。管底水平段 的体积可忽略。环境温度为 T1=283K。大气压强 p0 =76cmHg。 (i)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。 此时水银柱的高度为多少? (ii)再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度 为多少? - 17 - 【答案】(i)12.9cm;(ii)363K 【解析】 【详解】(i)设密封气体初始体积为 V1,压强为 p1,左、右管的截面积均为 S,密封气体先经 等温压缩过程体积变为 V2,压强变为 p2.由玻意耳定律有 1 1 2 2pV p V 设注入水银后水银柱高度为 h,水银的密度为ρ,按题设条件有 1 0 0hp p pg , 2 0 gp p p h 1 02V S H l h , 2V SH 联立以上式子并代入题给数据得 h=12.9cm; (ii)密封气体再经等压膨胀过程体积变为 V3,温度变为 T2,由盖一吕萨克定律有 2 3 1 2 V V T T 按题设条件有 3 (2 )V S H h 代入题给数据得 T2=363K [物理选修 3–4] 15.如图,一列简谐横波平行于 x 轴传播,图中的实线和虚线分别为 t=0 和 t=0.1 s 时的波形图。 已知平衡位置在 x=6 m 处的质点,在 0 到 0.1s 时间内运动方向不变。这列简谐波的周期为 _____s,波速为_____m/s,传播方向沿 x 轴_____(填“正方向”或“负方向”)。 【答案】 (1). 0.4 (2). 10 (3). 负方向 - 18 - 【解析】 【详解】因为 6mx 处的质点在 0 0.1s 内运动方向不变,所以该处质点从正向位移最大处 经过四分之一个周期向下运动至平衡位置处,即 1 0.1s4T 解得周期为 0.4sT ,所以波速为 4m 10m/s0.4sv T 在虚线上, 6mx 处的质点向下运动,根据同侧法可知波沿 x 轴负方向传播。 16.如图,一折射率为 3 的材料制作的三棱镜,其横截面为直角三角形 ABC,∠A=90°, ∠B=30°。一束平行光平行于 BC 边从 AB 边射入棱镜,不计光线在棱镜内的多次反射,求 AC 边与 BC 边上有光出射区域的长度的比值。 【答案】2 【解析】 【详解】设从 D 点入射的光线经折射后恰好射向C 点,光在 AB 边上的入射角为 1 ,折射角 为 2 ,如图所示 由折射定律有 21sin sinn 设从 DB 范围入射的光折射后在 BC 边上的入射角为,由几何关系有 - 19 - 230 代入题中数据解得 2 30 sin 1n 所以从 DB 范围入射的光折射后在 BC 边上发生全反射,反射光线垂直射到 AC 边,AC 边上 全部有光射出。设从 AD 范围入射的光折射后在 AC 边上的入射角为,如图所示 由几何关系可知 290 根据已知条件可知 sin 1n 即从 AD 范围入射的光折射后在 AC 边上发生全反射,反射光线垂直射到 BC 边上。设 BC 边 上有光线射出的部分为 CF ,由几何关系得 sin30CF AC AC 边与 BC 边有光射出区域的长度比值为 2AC CF 2020 年普通高等学校招生全国统一考试 理科综合能力测试 化学 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Mg 24 S 32 Fe 56 Cu 64 一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.宋代《千里江山图》描绘了山清水秀的美丽景色,历经千年色彩依然,其中绿色来自孔雀石 - 20 - 颜料(主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3),青色来自蓝铜矿颜料(主要成分为 Cu(OH)2·2CuCO3)。下列 说法错误的是 A. 保存《千里江山图》需控制温度和湿度 B. 孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化 C. 孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱 D. Cu(OH)2·CuCO3 中铜的质量分数高于 Cu(OH)2·2CuCO3 【答案】C 【解析】 【详解】A.字画主要由纸张和绢、绫、锦等织物构成,为防止受潮和氧化,保存古代字画时 要特别注意控制适宜的温度和湿度,A 说法正确; B.由孔雀石和蓝铜矿的化学成分可知,其中的铜元素、碳元素和氢元素均处于最高价,其均 为自然界较稳定的化学物质,因此,用其所制作的颜料不易被空气氧化,B 说法正确; C.孔雀石和蓝铜矿的主要成分均可与酸反应生成相应的铜盐,因此,用其制作的颜料不耐酸 腐蚀,C 说法错误; D.因为氢氧化铜中铜元素的质量分数高于碳酸铜,所以 Cu(OH)2∙CuCO3 中铜的质量分数高于 Cu(OH)2∙2CuCO3,D 说法正确。 综上所述,相关说法错误的是 C,故本题答案为 C。 2.金丝桃苷是从中药材中提取的一种具有抗病毒作用的黄酮类化合物,结构式如下: 下列关于金丝桃苷的叙述,错误的是 A. 可与氢气发生加成反应 B. 分子含 21 个碳原子 C. 能与乙酸发生酯化反应 D. 不能与金属钠反应 【答案】D 【解析】 【详解】A.该物质含有苯环和碳碳双键,一定条件下可以与氢气发生加成反应,故 A 正确; - 21 - B.根据该物质的结构简式可知该分子含有 21 个碳原子,故 B 正确; C.该物质含有羟基,可以与乙酸发生酯化反应,故 C 正确; D.该物质含有普通羟基和酚羟基,可以与金属钠反应放出氢气,故 D 错误; 故答案为 D。 3.NA 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A. 22.4 L(标准状况)氮气中含有 7NA 个中子 B 1 mol 重水比 1 mol 水多 NA 个质子 C. 12 g 石墨烯和 12 g 金刚石均含有 NA 个碳原子 D. 1 L 1 mol·L−1 NaCl 溶液含有 28NA 个电子 【答案】C 【解析】 【详解】A.标准状况下 22.4L 氮气的物质的量为 1mol,若该氮气分子中的氮原子全部为 14N, 则每个 N2 分子含有(14-7)×2=14 个中子,1mol 该氮气含有 14NA 个中子,不是 7NA,且构成该 氮气的氮原子种类并不确定,故 A 错误; B.重水分子和水分子都是两个氢原子和一个氧原子构成的,所含质子数相同,故 B 错误; C.石墨烯和金刚石均为碳单质,12g 石墨烯和 12g 金刚石均相当于 12g 碳原子,即 12g 12g/mol =1molC 原子,所含碳原子数目为 NA 个,故 C 正确; D.1molNaCl 中含有 28NA 个电子,但该溶液中除 NaCl 外,水分子中也含有电子,故 D 错误; 故答案为 C。 4.喷泉实验装置如图所示。应用下列各组气体—溶液,能出现喷泉现象的是 气体 溶液 A. H2S 稀盐酸 - 22 - B. HCl 稀氨水 C. NO 稀 H2SO4 D. CO2 饱和 NaHCO3 溶液 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【分析】 能够发生喷泉实验,需要烧瓶内外产生明显的压强差;产生压强差可以通过气体溶于水的方 法,也可以通过发生反应消耗气体产生压强差,据此分析。 【详解】A.由于硫化氢气体和盐酸不发生反应且硫化氢在水中的溶解度较小,烧瓶内外压强 差变化不大,不会出现喷泉现象,A 错误; B.氯化氢可以和稀氨水中的一水合氨发生反应,使烧瓶内外产生较大压强差,能够出现喷泉 实验,B 正确; C.一氧化氮不与硫酸发生反应且不溶于水,烧瓶内外不会产生压强差,不能发生喷泉现象, C 错误; D.二氧化碳不会溶于饱和碳酸氢钠溶液中,烧瓶内外不会产生压强差,不能发生喷泉实验, D 错误; 故选 B。 5.对于下列实验,能正确描述其反应的离子方程式是 A. 用 Na2SO3 溶液吸收少量 Cl2: 2 - 2 3 2 2 3 43SO +Cl +H O =2HSO +2Cl +SO B. 向 CaCl2 溶液中通入 CO2: 2+ + 2 2 3Ca +H O+CO =CaCO +2H C. 向 H2O2 溶液中滴加少量 FeCl3: 3+ + 2+ 2 2 22Fe +H O =O +2H +2Fe D. 同浓度同体积 NH4HSO4 溶液与 NaOH 溶液混合: + 4NH 3 2+OH =NH H O- 【答案】A 【解析】 - 23 - 【详解】A.用 Na2SO3 溶液吸收少量的 Cl2,Cl2 具有强氧化性,可将部分 2- 3SO 氧化为 2- 4SO , 同时产生的氢离子与剩余部分 2- 3SO 结合生成 - 3HSO ,Cl2 被还原为 Cl-,反应的离子反应方程 式为:3 2- 3SO +Cl2+H2O=2 - 3HSO +2Cl-+ 2- 4SO ,A 选项正确; B.向 CaCl2 溶液中通入 CO2,H2CO3 是弱酸,HCl 是强酸,弱酸不能制强酸,故不发生反应, B 选项错误; C.向 H2O2 中滴加少量的 FeCl3,Fe3+的氧化性弱于 H2O2,不能氧化 H2O2,但 Fe3+能催化 H2O2 的分解,正确的离子方程式应为 2H2O2 3+ Fe 2H2O+O2↑,C 选项错误; D.NH4HSO4 电离出的 H+优先和 NaOH 溶液反应,同浓度同体积的 NH4HSO4 溶液与 NaOH 溶液混合,氢离子和氢氧根恰好完全反应,正确的离子反应方程式应为:H++OHˉ=H2O,D 选 项错误; 答案选 A。 【点睛】B 选项为易错点,在解答时容易忽略 H2CO3 是弱酸,HCl 是强酸,弱酸不能制强酸 这一知识点。 6.一种高性能的碱性硼化钒(VB2)—空气电池如下图所示,其中在 VB2 电极发生反应: - - 3- - 2 4 4 2VB +16OH -11e =VO +2B(OH) +4H O该电池工作时,下列说法错误的是 A. 负载通过 0.04 mol 电子时,有 0.224 L(标准状况)O2 参与反应 B. 正极区溶液的 pH 降低、负极区溶液的 pH 升高 C. 电池总反应为 3 2 2 2 4 44VB 11O 20OH 6H O 8B(OH) 4VO D. 电流由复合碳电极经负载、VB2 电极、KOH 溶液回到复合碳电极 【答案】B 【解析】 - 24 - 【分析】 根据图示的电池结构,左侧 VB2 发生失电子的反应生成 3- 4VO 和 - 4B(OH) ,反应的电极方程式 如题干所示,右侧空气中的氧气发生得电子的反应生成 OH- ,反应的电极方程式为 O2+4e-+2H2O=4OH-,电池的总反应方程式为 4VB2+11O2+20OH-+6H2O=8 - 4B(OH) +4 3- 4VO , 据此分析。 【详解】A.当负极通过 0.04mol 电子时,正极也通过 0.04mol 电子,根据正极的电极方程式, 通过 0.04mol 电子消耗 0.01mol 氧气,在标况下为 0.224L,A 正确; B.反应过程中正极生成大量的 OH-使正极区 pH 升高,负极消耗 OH-使负极区 OH-浓度减小 pH 降低,B 错误; C.根据分析,电池的总反应为 4VB2+11O2+20OH-+6H2O=8 - 4B(OH) +4 3- 4VO ,C 正确; D.电池中,电子由 VB2 电极经负载流向复合碳电极,电流流向与电子流向相反,则电流流向 为复合碳电极→负载→VB2 电极→KOH 溶液→复合碳电极,D 正确; 故选 B。 【点睛】本题在解答时应注意正极的电极方程式的书写,电解质溶液为碱性,则空气中的氧 气得电子生成氢氧根;在判断电池中电流流向时,电流流向与电子流向相反。 7.W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素,四种元素的核外电子总数满足 X+Y=W+Z; 化合物 XW3 与 WZ 相遇会产生白烟。下列叙述正确的是 A. 非金属性:W> X>Y> Z B. 原子半径:Z>Y>X>W C. 元素 X 的含氧酸均为强酸 D. Y 的氧化物水化物为强碱 【答案】D 【解析】 【分析】 根据题干信息可知,W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素,化合物 XW3 与 WZ 相 遇会产生白烟,则 WX3 为 NH3,WZ 为 HCl,所以 W 为 H 元素,X 为 N 元素,Z 为 Cl 元素, 又四种元素的核外电子总数满足 X+Y=W+Z,则 Y 的核外电子总数为 11,Y 为 Na 元素,据 此分析解答。 【详解】根据上述分析可知,W 为 H 元素,X 为 N 元素,Y 为 Na 元素,Z 为 Cl 元素,则 A.Na 为金属元素,非金属性最弱,非金属性 Y<Z,A 选项错误; B.同周期元素从左至右原子半径依次减小,同主族元素至上而下原子半径依次增大,则原子 - 25 - 半径:Na>Cl>N>H,B 选项错误; C.N 元素的含氧酸不一定全是强酸,如 HNO2 为弱酸,C 选项错误; D.Y 的氧化物水化物为 NaOH,属于强碱,D 选项正确; 答案选 D。 二、非选择题 (一)必考题 8.氯可形成多种含氧酸盐,广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用下图装置(部分 装置省略)制备 KClO3 和 NaClO,探究其氧化还原性质。 回答下列问题: (1)盛放 MnO2 粉末的仪器名称是________,a 中的试剂为________。 (2)b 中采用的加热方式是_________,c 中化学反应的离子方程式是________________,采用 冰水浴冷却的目的是____________。 (3)d 的作用是________,可选用试剂________(填标号)。 A.Na2S B.NaCl C.Ca(OH)2 D.H2SO4 (4)反应结束后,取出 b 中试管,经冷却结晶,________,__________,干燥,得到 KClO3 晶 体。 (5)取少量 KClO3 和 NaClO 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中,滴加中性 KI 溶液。1 号试管溶液 颜色不变。2 号试管溶液变为棕色,加入 CCl4 振荡,静置后 CCl4 层显____色。可知该条件下 KClO3 的氧化能力____NaClO(填“大于”或“小于”)。 【 答 案 】 (1). 圆 底 烧 瓶 (2). 饱 和 食 盐 水 (3). 水 浴 加 热 (4). Cl2+2OH−=ClO−+Cl−+H2O (5). 避免生成 NaClO3 (6). 吸收尾气(Cl2) (7). AC (8). 过滤 (9). 少量(冷)水洗涤 (10). 紫 (11). 小于 【解析】 【分析】 - 26 - 本实验目的是制备 KClO3 和 NaClO,并探究其氧化还原性质;首先利用浓盐酸和 MnO2 粉末 共热制取氯气,生成的氯气中混有 HCl 气体,可在装置 a 中盛放饱和食盐水中将 HCl 气体除 去;之后氯气与 KOH 溶液在水浴加热的条件发生反应制备 KClO3,再与 NaOH 溶液在冰水浴 中反应制备 NaClO;氯气有毒会污染空气,所以需要 d 装置吸收未反应的氯气。 【详解】(1)根据盛放 MnO2 粉末的仪器结构可知该仪器为圆底烧瓶;a 中盛放饱和食盐水除去 氯气中混有的 HCl 气体; (2)根据装置图可知盛有 KOH 溶液的试管放在盛有水的大烧杯中加热,该加热方式为水浴加 热;c 中氯气在 NaOH 溶液中发生歧化反应生成氯化钠和次氯酸钠,结合元素守恒可得离子方 程式为 Cl2+2OHˉ=ClOˉ+Clˉ+H2O;根据氯气与 KOH 溶液的反应可知,加热条件下氯气可以和 强碱溶液反应生成氯酸盐,所以冰水浴的目的是避免生成 NaClO3; (3)氯气有毒,所以 d 装置的作用是吸收尾气(Cl2); A.Na2S 可以将氯气还原成氯离子,可以吸收氯气,故 A 可选; B.氯气在 NaCl 溶液中溶解度很小,无法吸收氯气,故 B 不可选; C.氯气可以 Ca(OH)2 或浊液反应生成氯化钙和次氯酸钙,故 C 可选; D.氯气与硫酸不反应,且硫酸溶液中存在大量氢离子会降低氯气的溶解度,故 D 不可选; 综上所述可选用试剂 AC; (4)b 中试管为 KClO3 和 KCl 的混合溶液,KClO3 的溶解度受温度影响更大,所以将试管 b 中 混合溶液冷却结晶、过滤、少量(冷)水洗涤、干燥,得到 KClO3 晶体; (5)1 号试管溶液颜色不变,2 号试管溶液变为棕色,说明 1 号试管中氯酸钾没有将碘离子氧化, 2 号试管中次氯酸钠将碘离子氧化成碘单质,即该条件下 KClO3 的氧化能力小于 NaClO;碘单 质更易溶于 CCl4,所以加入 CCl4 振荡,静置后 CCl4 层显紫色。 【点睛】第 3 小题为本题易错点,要注意氯气除了可以用碱液吸收之外,氯气还具有氧化性, 可以用还原性的物质吸收。 9.某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属 Ni、Al、Fe 及其氧化物,还有少量其他不溶 性物质。采用如下工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO4·7H2O): 溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的 pH 如下表所示: - 27 - 金属离子 Ni2+ Al3+ Fe3+ Fe2+ 开始沉淀时(c=0.01 mol·L−1)的 pH 沉淀完全时(c=1.0×10−5 mol·L−1)的 pH 7.2 8.7 3.7 4.7 2.2 3.2 7.5 9.0 回答下列问题: (1)“碱浸”中 NaOH 的两个作用分别是______________。为回收金属,用稀硫酸将“滤液①”调 为中性,生成沉淀。写出该反应的离子方程式______________。 (2)“滤液②”中含有的金属离子是______________。 (3)“转化”中可替代 H2O2 的物质是______________。若工艺流程改为先“调 pH”后“转化”,即 “滤液③”中可能含有的杂质离子为______________。 (4)利用上述表格数据,计算 Ni(OH)2 的 Ksp=______________(列出计算式)。如果“转化”后的溶 液中 Ni2+浓度为 1.0 mol·L−1,则“调 pH”应控制的 pH 范围是______________。 (5)硫酸镍在强碱溶液中用 NaClO 氧化,可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的 NiOOH。写出该 反应的离子方程式______________。 (6)将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用,其意义是______________。 【答案】 (1). 除去油脂、溶解铝及其氧化物 (2). - 2AlO +H++H2O=Al(OH)3↓或 - 4Al OH +H+=Al(OH)3↓+H2O (3). Ni2+、Fe2+、Fe3+ (4). O2 或空气 (5). Fe3+ (6). 2 27.2-14 -5 8.7-140.01 10 10 10 或 (7). 3.2~6.2 (8). 2Ni2++ClOˉ+4OHˉ=2NiOOH↓+Clˉ+H2O (9). 提高镍回收率 【解析】 【分析】 由工艺流程分析可得,向废镍催化剂中加入 NaOH 溶液进行碱浸,可除去油脂,并发生反应 - 28 - 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑、2Al2O3+4NaOH=4NaAlO2+2H2O 将 Al 及其氧化物溶解, 得到的滤液①含有 NaAlO2,滤饼①为 Ni、Fe 及其氧化物和少量其他不溶性杂质,加稀 H2SO4 酸浸后得到含有 Ni2+、Fe2+、Fe3+的滤液②,Fe2+经 H2O2 氧化为 Fe3+后,加入 NaOH 调节 pH 使 Fe3+转化为 Fe(OH)3 沉淀除去,再控制 pH 浓缩结晶得到硫酸镍的晶体,据此分析解答问题。 【详解】(1)根据分析可知,向废镍催化剂中加入 NaOH 溶液进行碱浸,可除去油脂,并将 Al 及 其 氧 化 物 溶 解 , 滤 液 ① 中 含 有 NaAlO2( 或 Na[Al(OH)4]) , 加 入 稀 硫 酸 可 发 生 反 应 - 2AlO +H++H2O=Al(OH)3↓或 - 4Al OH +H+=Al(OH)3↓+H2O,故答案为:除去油脂、溶解铝及其 氧化物; - 2AlO +H++H2O=Al(OH)3↓或 - 4Al OH +H+=Al(OH)3↓+H2O; (2)加入稀硫酸酸浸,Ni、Fe 及其氧化物溶解,所以“滤液②”中含有的金属离子是 Ni2+、Fe2+、 Fe3+,故答案为:Ni2+、Fe2+、Fe3+; (3)“转化”在 H2O2 的作用是将 Fe2+氧化为 Fe3+,可用 O2 或空气替代;若将工艺流程改为先“调 pH”后“转化”,会使调 pH 过滤后的溶液中含有 Fe2+,则滤液③中可能含有转化生成的 Fe3+, 故答案为:O2 或空气;Fe3+; (4)由上述表格可知,Ni2+完全沉淀时的 pH=8.7,此时 c(Ni2+)=1.0×10-5mol·L-1, c(H+)=1.0×10-8.7mol·L-1,则 c(OH-)= -14 8.7-14w -8.7+ 10= =10 1.0 10H K c ,则 Ni(OH)2 的 22+ 2 - -5 8.7-14 sp = Ni OH =10 10K c c ;或者当 Ni2+开始沉淀时 pH=7.2,此时 c(Ni2+)=0.01mol·L-1,c(H+)=1.0×10-7.2mol·L-1,则 c(OH-)= -14 7.2-14w -7.2+ 10= =10 1.0 10H K c ,则 Ni(OH)2 的 22+ 2 - 7.2-14 sp = Ni OH =0.01 10K c c ;如果“转化”后的溶液中 Ni2+浓度为 1.0mol·L-1,为 避免镍离子沉淀,此时 27.2-14 sp- -7.8 -1 2+ 0.01 10 OH = = =10 mol L 1.0Ni K c c ,则 -14 + -6.2w -7.8- 10H = = =10 10OH Kc c ,即 pH=6.2;Fe3+完全沉淀的 pH 为 3.2,因此“调节 pH”应控制 的 pH 范围是 3.2~6.2,故答案为: 2 27.2-14 -5 8.7-140.01 10 10 10 或 ;3.2~6.2; (5)由题干信息,硫酸镍在强碱中被 NaClO 氧化得到 NiOOH 沉淀,即反应中 Ni2+被氧化为 NiOOH 沉淀,ClOˉ被还原为 Clˉ,则根据氧化还原得失电子守恒可得离子方程式为 2Ni2++ClOˉ+4OHˉ=2NiOOH↓+Clˉ+H2O,故答案为:2Ni2++ClOˉ+4OHˉ=2NiOOH↓+Clˉ+H2O; - 29 - (6)分离出硫酸镍晶体后的母液中还含有 Ni2+,可将其收集、循环使用,从而提高镍的回收率, 故答案为:提高镍的回收率。 【点睛】本题主要考查金属及其化合物的性质、沉淀溶解平衡常数 Ksp 的计算、氧化还原离 子反应方程式的书写等知识点,需要学生具有很好的综合迁移能力,解答关键在于正确分析 出工艺流程原理,难点在于 Ksp 的计算及“调 pH”时 pH 的范围确定。 10.二氧化碳催化加氢合成乙烯是综合利用 CO2 的热点研究领域。回答下列问题: (1)CO2 催化加氢生成乙烯和水的反应中,产物的物质的量之比 n(C2H4)∶n(H2O)=__________。 当反应达到平衡时,若增大压强,则 n(C2H4)___________(填“变大”“变小”或“不变”)。 (2)理论计算表明,原料初始组成 n(CO2)∶n(H2)=1∶3,在体系压强为 0.1MPa,反应达到平衡 时,四种组分的物质的量分数 x 随温度 T 的变化如图所示。 图中,表示 C2H4、CO2 变化的曲线分别是______、______。CO2 催化加氢合成 C2H4 反应的 ΔH______0(填“大于”或“小于”)。 (3)根据图中点 A(440K,0.39),计算该温度时反应的平衡常数 Kp=_________(MPa)−3(列出计算 式。以分压表示,分压=总压×物质的量分数)。 (4)二氧化碳催化加氢合成乙烯反应往往伴随副反应,生成 C3H6、C3H8、C4H8 等低碳烃。一定 温度和压强条件下,为了提高反应速率和乙烯选择性,应当___________________。 【答案】 (1). 1∶4 (2). 变大 (3). d (4). c (5). 小于 (6). 3 9 1 4 0.039 或 4 36 2 0.390.39 14 0.39 0.10.39 ( )3 等 (7). 选择合适催化剂等 【解析】 【分析】 - 30 - 根据质量守恒定律配平化学方程式,可以确定产物的物质的量之比。根据可逆反应的特点分 析增大压强对化学平衡的影响。根据物质的量之比等于化学计量数之比,从图中找到关键数 据确定代表各组分的曲线,并计算出平衡常数。根据催化剂对化反应速率的影响和对主反应 的选择性,工业上通常要选择合适的催化剂以提高化学反应速率、减少副反应的发生。 【详解】(1)CO2 催化加氢生成乙烯和水,该反应的化学方程式可表示为 2CO2+6H2 ⇌ CH2 = CH2+4H2O,因此,该反应中产物的物质的量之比 n(C2H4):n(H2O)=1:4。由于该反应是气体 分子数减少的反应,当反应达到平衡状态时,若增大压强,则化学平衡向正反应方向移动, n(C2H4)变大。 (2) 由题中信息可知,两反应物的初始投料之比等于化学计量数之比;由图中曲线的起点坐标 可知,c 和 a 所表示的物质的物质的量分数之比为 1:3、d 和 b 表示的物质的物质的量分数之比 为 1:4,则结合化学计量数之比可以判断,表示乙烯变化的曲线是 d,表示二氧化碳变化曲线 的是 c。由图中曲线的变化趋势可知,升高温度,乙烯的物质的量分数减小,则化学平衡向逆 反应方向移动,则该反应为放热反应,∆H 小于 0。 (3) 原料初始组成 n(CO2)∶n(H2)=1∶3,在体系压强为 0.1Mpa 建立平衡。由 A 点坐标可知, 该温度下,氢气和水的物质的量分数均为 0.39,则乙烯的物质的量分数为水的四分之一,即 0.39 4 ,二氧化碳的物质的量分数为氢气的三分之一,即 0.39 3 ,因此,该温度下反应的平衡 常数 4 2 3 6 0.390.39 14 0.10.390.39 3 pK (MPa)-3= 3 9 1 4 0.039 (MPa)-3。 (4)工业上通常通过选择合适的催化剂,以加快化学反应速率,同时还可以提高目标产品的选 择性,减少副反应的发生。因此,一定温度和压强下,为了提高反应速率和乙烯的选择性, 应当选择合适的催化剂。 【点睛】本题确定图中曲线所代表的化学物质是难点,其关键在于明确物质的量的分数之比 等于各组分的物质的量之比,也等于化学计量数之比(在初始投料之比等于化学计量数之比 的前提下,否则不成立)。 (二)选考题 [化学——选修 3:物质结构与性质] 11.氨硼烷(NH3BH3)含氢量高、热稳定性好,是一种具有潜力的固体储氢材料。回答下列问题: (1)H、B、N 中,原子半径最大的是______。根据对角线规则,B 的一些化学性质与元素______ - 31 - 的相似。 (2)NH3BH3 分子中,N—B 化学键称为____键,其电子对由____提供。氨硼烷在催化剂作用下 水解释放氢气:3NH3BH3+6H2O=3NH3+ 3 3 6B O +9H2, 3 3 6B O 的结构如图所示: 在该反应中,B 原子的杂化轨道类型由______变为______。 (3)NH3BH3 分子中,与 N 原子相连的 H 呈正电性(Hδ+),与 B 原子相连的 H 呈负电性(Hδ-),电 负性大小顺序是__________。与 NH3BH3 原子总数相等的等电子体是_________(写分子式), 其熔点比 NH3BH3____________(填“高”或“低”),原因是在 NH3BH3 分子之间,存在 ____________________,也称“双氢键”。 (4)研究发现,氦硼烷在低温高压条件下为正交晶系结构,晶胞参数分别为 a pm、b pm、c pm, α=β=γ=90°。氨硼烷的 2×2×2 超晶胞结构如图所示。 氨硼烷晶体的密度ρ=___________g·cm−3(列出计算式,设 NA 为阿伏加德罗常数的值)。 【答案】 (1). B (2). Si(硅) (3). 配位 (4). N (5). sp3 (6). sp2 (7). N>H >B (8). CH3CH3 (9). 低 (10). Hδ+与 Hδ−的静电引力 (11). -30 A 62 N abc 10 【解析】 【分析】 根据元素在周期表中的位置比较和判断元素的相关性质;根据中心原子的价层电子对数确定 其杂化轨道的类型;运用等量代换的方法寻找等电子体;根据电负性对化合价的影响比较不 同元素的电负性;根据晶胞的质量和体积求晶体的密度。 【详解】(1)在所有元素中,H 原子的半径是最小的,同一周期从左到右,原子半径依次减小, 所以,H、B、N 中原子半径最大是 B。B 与 Si 在元素周期表中处于对角张的位置,根据对角 - 32 - 线规则,B 的一些化学性质与 Si 元素相似。 (2)B 原子最外层有 3 个电子,其与 3 个 H 原子形成共价键后,其价层电子对只有 3 对,还有 一个空轨道;在 NH3 中,N 原子有一对孤对电子,故在 NH3BH3 分子中,N—B 键为配位键, 其电子对由 N 原子提供。NH3BH3 分子中,B 原子的价层电子对数为 4,故其杂化方式为 sp3。 NH3BH3 在催化剂的作用下水解生成氢气和 B3O63-,由图中信息可知,B3O63-中每个 B 原子只 形成 3 个σ键,其中的 B 原子的杂化方式为 sp2,因此,B 原子的杂化轨道类型由 sp3 变为 sp2。 (3) NH3BH3 分子中,与 N 原子相连的 H 呈正电性,说明 N 的电负性大于 H;与 B 原子相连的 H 呈负电性,说明 H 的电负性大于 B,因此 3 种元素电负性由大到小的顺序为 N>H>B。 NH3BH3 分子中有 8 个原子,其价电子总数为 14,N 和 B 的价电子数的平均值为 4,依据等量 代换的原则,可以找到其等电子体为 CH3CH3。由于 NH3BH3 分子属于极性分子,而 CH3CH3 属于非极性分子,两者相对分子质量接近,但是极性分子的分子间作用力较大,故 CH3CH3 熔点比 NH3BH3 低。NH3BH3 分子间存在“双氢键”,类比氢键的形成原理,说明其分子间存在 Hδ+与 Hδ-的静电引力。 (4)在氨硼烷的 222 的超晶胞结构中,共有 16 个氨硼烷分子,晶胞的长、宽、高分别为 2apm、 2bpm、2cpm,若将其平均分为 8 份可以得到 8 个小长方体,则平均每个小长方体中占有 2 个 氨硼烷分子,小长方体的长、宽、高分别为 apm、bpm、cpm,则小长方体的质量为 31 2 A g N , 小长方体的体积为 30 3abc 10 cm ,因此,氨硼烷晶体的密度为 30 3 30 31 2 62 abc 10 10 A A g N cm N abc g∙cm-3。 【点睛】本题最后有关晶体密度的计算是难点,要求考生能读懂题意,通过观察晶胞结构, 确定超晶胞结构中的分子数,并能合理分成 8 份,从而简化计算。 [化学——选修 5:有机化学基础] 12.苯基环丁烯酮( PCBO)是一种十分活泼的反应物,可利用它的开环反应合 成一系列多官能团化合物。近期我国科学家报道用 PCBO 与醛或酮发生[4+2]环加成反应,合 成了具有生物活性的多官能团化合物(E),部分合成路线如下: - 33 - 已知如下信息: 回答下列问题: (1)A 的化学名称是___________。 (2)B 的结构简式为___________。 (3)由 C 生成 D 所用的试别和反应条件为___________;该步反应中,若反应温度过高,C 易发 生脱羧反应,生成分子式为 C8H8O2 的副产物,该副产物的结构简式为________。 (4)写出化合物 E 中含氧官能团的名称__________;E 中手性碳(注:连有四个不同的原子或基 团的碳)的个数为___________。 (5)M 为 C的一种同分异构体。已知:1 mol M 与饱和碳酸氢钠溶液充分反应能放出 2 mol 二氧 化碳;M 与酸性高锰酸钾溶液反应生成对苯二甲酸。M 的结构简式为__________。 (6)对于 ,选用不同的取代基 R',在催化剂作用下与 PCBO 发生的[4+2]反 应进行深入研究,R'对产率的影响见下表: R' —CH3 —C2H5 —CH2CH2C6H5 产率/% 91 80 63 - 34 - 请找出规律,并解释原因___________。 【答案】 (1). 2−羟基苯甲醛(水杨醛) (2). (3). 乙醇、浓硫酸 / 加 热 (4). (5). 羟 基 、 酯 基 (6). 2 (7). (8). 随着 R'体积增大,产率降低;原因是 R'体积增 大,位阻增大 【解析】 【分析】 根据合成路线分析可知,A( )与 CH3CHO 在 NaOH 的水溶液中发生已知反应生成 B, 则 B 的 结 构 简 式 为 , B 被 KMnO4 氧 化 后 再 酸 化 得 到 C( ),C 再与 CH3CH2OH 在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应得到 D( ),D 再反应得到 E( ),据此分 析解答问题。 【详解】(1)A 的结构简式为 ,其名称为 2-羟基苯甲醛(或水杨醛),故答案为:2-羟 基苯甲醛(或水杨醛); - 35 - (2)根据上述分析可知,B 的结构简式为 ,故答案为: ; (3)C 与 CH3CH2OH 在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应得到 D( ), 即所用试剂为乙醇、浓硫酸,反应条件为加热;在该步反应中,若反应温度过高,根据副产 物的分子式可知,C 发生脱羧反应生成 ,故答案为:乙醇、浓硫酸/加热; ; (4)化合物 E 的结构简式为 ,分子中的含氧官能团为羟基和 酯基,E 中手性碳原子共有位置为 的 2 个手性碳,故答 案为:羟基、酯基;2; (5)M 为 C 的一种同分异构体,1molM 与饱和 NaHCO3 溶液反应能放出 2mol 二氧化碳,则 M 中含有两个羧基(—COOH),又 M 与酸性高锰酸钾溶液溶液反应生成对二苯甲酸,则 M 分子 苯环上只有两个取代基且处于对位,则 M 的结构简式为 , 故答案为: ; (6)由表格数据分析可得到规律,随着取代基 R′体积的增大,产物的产率降低,出现此规律的 原因可能是因为 R′体积增大,从而位阻增大,导致产率降低,故答案为:随着 R′体积增大, 产率降低;原因是 R′体积增大,位阻增大。 - 36 - 2020 年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷) 理科综合生物能力测试 一、选择题 1.关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述,错误的是( ) A. 遗传信息可以从 DNA 流向 RNA,也可以从 RNA 流向蛋白质 B. 细胞中以 DNA 的一条单链为模板转录出的 RNA 均可编码多肽 C. 细胞中 DNA 分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等 D. 染色体 DNA 分子中的一条单链可以转录出不同的 RNA 分子 【答案】B 【解析】 【分析】 真核生物的正常细胞中遗传信息的传递和表达过程包括 DNA 的复制、转录和翻译过程。DNA 分子上分布着多个基因,基因是有遗传效应的 DNA 片段。 【详解】A、遗传信息的表达过程包括 DNA 转录成 mRNA,mRNA 进行翻译合成蛋白质,A 正确; B、以 DNA 的一条单链为模板可以转录出 mRNA、tRNA、rRNA 等,mRNA 可以编码多肽, 而 tRNA 的功能是转运氨基酸,rRNA 是构成核糖体的组成物质,B 错误; C、基因是有遗传效应的 DNA 片段,而 DNA 分子上还含有不具遗传效应的片段,因此 DNA 分子的碱基总数大于所有基因的碱基数之和,C 正确; D、染色体 DNA 分子上含有多个基因,由于基因的选择性表达,一条单链可以转录出不同的 RNA 分子,D 正确。 故选 B。 2.取燕麦胚芽鞘切段,随机分成三组,第 1 组置于一定浓度的蔗糖(Suc)溶液中(蔗糖能进 入胚芽鞘细胞),第 2 组置于适宜浓度的生长素(IAA)溶液中,第 3 组置于 IAA+ Suc 溶液中, 一定时间内测定胚芽鞘长度的变化,结果如图所示。用 KCl 代替蔗糖进行上述实验可以得到 相同的结果。下列说法不合理的是( ) - 37 - A. KCl 可进入胚芽鞘细胞中调节细胞的渗透压 B. 胚芽鞘伸长生长过程中,件随细胞对水分的吸收 C. 本实验中 Suc 是作为能源物质来提高 IAA 作用效果的 D. IAA 促进胚芽鞘伸长的效果可因加入 Suc 或 KC1 而提高 【答案】C 【解析】 【分析】 分析图示可知,仅加入蔗糖组胚芽鞘伸长率最低,仅加入 IAA 组比仅加入蔗糖组胚芽鞘伸长 率升高,IAA+Suc 组胚芽鞘伸长率明显高于仅加入 IAA 组,说明蔗糖对 IAA 促进胚芽鞘伸长 的效果有促进作用。 【详解】A、K+、Cl-是植物所需要的矿质离子,可被植物细胞主动吸收,进入细胞后能使细 胞渗透压上升,A 正确; B、水是细胞生命活动所需的重要物质,胚芽鞘伸长生长的过程伴随着细胞的吸水过程,B 正 确; C、由题干信息可知,用 KCl 代替蔗糖可得到相同的实验结果,而 KCl 不能作为能源物质, 因此不能说明蔗糖作为能源物质来提高 IAA 的作用效果,C 错误; D、由以上分析可知,IAA+Suc 组胚芽鞘伸长率明显高于 IAA 组,而 KCl 代替 Suc 也可达到 相同结果,因此说明 IAA 促进胚芽鞘伸长的效果可因加入 Suc 或 KCl 而提高,D 正确。 故选 C。 3.细胞内有些 tRNA 分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有 I 的反密码子在与 mRNA 中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly 表示甘氨酸)。下列说法错误 的是( ) - 38 - A. 一种反密码子可以识别不同的密码子 B. 密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合 C tRNA 分子由两条链组成,mRNA 分子由单链组成 D. mRNA 中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变 【答案】C 【解析】 【分析】 分析图示可知,含有 CCI 反密码子的 tRNA 转运甘氨酸,而反密码子 CCI 能与 mRNA 上的三 种密码子(GGU、GGC、GGA)互补配对,即 I 与 U、C、A 均能配对。 【详解】A、由图示分析可知,I 与 U、C、A 均能配对,因此含 I 的反密码子可以识别多种不 同的密码子,A 正确; B、密码子与反密码子的配对遵循碱基互补配对原则,碱基对之间通过氢键结合,B 正确; C、由图示可知,tRNA 分子由单链 RNA 经过折叠后形成三叶草的叶形,C 错误; D、由于密码子的简并性,mRNA 中碱基的改变不一定造成所编码氨基酸的改变,从图示三种 密码子均编码甘氨酸也可以看出,D 正确。 故选 C。 4.下列有关人体免疫调节的叙述,合理的是( ) A. 若病原体不具有细胞结构,就不会使人体产生抗体 B. 病原体裂解后再注射到人体,就不会使人体产生抗体 C. 病原体表面若不存在蛋白质分子,就不会使人体产生抗体 D. 病原体经吞噬细胞处理后暴露出的抗原可使人体产生抗体 【答案】D 【解析】 【分析】 - 39 - 体液免疫的过程:大多数病原体经过吞噬细胞等的摄取和处理,暴露出病原体特有抗原,将 抗原传递给 T 细胞,刺激 T 细胞产生淋巴因子,少数抗原直接刺激 B 细胞。B 细胞受到刺激 后,在淋巴因子的作用下开始增殖、分化,大部分分化为浆细胞,产生抗体,小部分形成记 忆细胞。抗体能与抗原结合,从而抑制病原体的繁殖或对人体细胞的黏附。多数情况下,抗 原、抗体结合后会形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬。 【详解】A、病原体是指可造成人或动植物感染疾病的微生物、寄生虫或其他媒介,如细菌、 病毒,病毒不具细胞结构,但也能使人体通过体液免疫产生抗体,A 错误; B、病原体裂解后仍含有能引起机体产生免疫反应的抗原物质,因此会使人体产生抗体,B 错 误; C、抗原不一定是蛋白质,病原体含有的大分子多糖、黏多糖等特异性化学物质,也能引起机 体发生免疫反应产生抗体,C 错误; D、大多数病原体经过吞噬细胞等的摄取和处理,暴露出病原体特有抗原,将抗原传递给 T 细 胞,刺激 T 细胞产生淋巴因子,少数抗原直接刺激 B 细胞,使 B 细胞增殖分化成浆细胞,分 泌相应抗体,D 正确。 故选 D。 5.新冠病毒是一种 RNA 病毒。新冠肺炎疫情给人们的生活带来了巨大影响。下列与新冠肺炎 疫情防控相关的叙述,错误的是( ) A. 新冠病毒含有核酸和蛋白质,通过核酸检测可排查新冠病毒感染者 B. 教室经常开窗通风可以促进空气流动,降低室内病原微生物的密度 C. 通常新冠肺炎患者的症状之一是发烧,因此可以通过体温测量初步排查 D. 每天适量饮酒可以预防新冠肺炎,因为酒精可以使细胞内的病毒蛋白变性 【答案】D 【解析】 【分析】 病毒一般由蛋白质和核酸构成,具有严整的结构,营寄生生活,通过侵染宿主进行增殖,进 入宿主细胞后具有遗传和变异的特征,离开活细胞后不再进行生命活动。 【详解】A、新冠病毒是一种 RNA 病毒,由 RNA 和蛋白质构成,RNA 携带特定的遗传信息, 因此通过核酸检测可排查新冠病毒感染者,A 正确; B、教室经常开窗通风有利于室内与室外的空气交换,病原微生物也能随空气流动到室外,B 正确; - 40 - C、感染新冠肺炎的患者体内会发生免疫反应,使体温升高,正常人体温一般维持在 37℃,因 此可以通过体温测量初步排查,C 正确; D、75%左右的酒精具有杀菌作用,饮酒的度数一般不能达到 75%,且长期饮酒对人体会产生 损害,免疫力下降,因此每天适量饮酒不能预防新冠肺炎,D 错误。 故选 D。 6.生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( ) A. 消费者没有参与碳循环的过程 B. 生产者的光合作用是碳循环的重要环节 C. 土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节 D. 碳在无机环境与生物群落之间主要以 CO2 形式循环 【答案】A 【解析】 【分析】 生态系统的物质循环是指组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等元素,都不断进行着从无机环 境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。 【详解】A、消费者能通过呼吸作用将有机物中的碳转化为无机物 CO2,释放到无机环境中, 参与了碳循环,A 错误; B、生产者的光合作用能将无机环境中的无机碳转化为含碳有机物,是碳进入生物群落的重要 途径,因此是碳循环的重要环节,B 正确; C、土壤中的微生物的分解作用,能将有机物中的碳转化为无机物释放到无机环境中,是碳返 回无机环境的重要过程,C 正确; D、碳在无机环境与生物群落之间主要以 CO2 的形式循环,在生物群落内部的传递形式是含碳 有机物,D 正确。 故选 A。 三、非选择题 7.照表中内容,围绕真核细胞中 ATP 的合成来完成下表。 反应部位 (1)__________ 叶绿体的类囊体膜 线粒体 反应物 葡萄糖 丙酮酸等 - 41 - 反应名称 (2)__________ 光合作用的光反应 有氧呼吸的部分过程 合成 ATP 的能量来源 化学能 (3)__________ 化学能 终产物(除 ATP 外) 乙醇、CO2 (4)__________ (5)__________ 【答案】 (1). 细胞质基质 (2). 无氧呼吸 (3). 光能 (4). O2、NADPH (5). H2O、CO2 【解析】 【分析】 1、无氧呼吸:场所:细胞质基质;反应式 C6H12O6 酶 2C2H5OH(酒精)+2CO2+能量 2、有氧呼吸三个阶段的反应: 第一阶段:反应场所:细胞质基质;反应式 C6H12O6 酶 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量 第二阶段:反应场所:线粒体基质;反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O 酶 20[H]+6CO2+少量能 量 第三阶段:反应场所:线粒体内膜;反应式:24[H]+6O2 酶 12H2O+大量能量(34ATP) 3、光反应和暗反应比较: 比较项目 光反应 暗反应 场所 基粒类囊体膜上 叶绿体的基质 条件 色素、光、酶、水、ADP、Pi 多种酶、CO2、ATP、[H] 反应产物 [H]、O2、ATP 有机物、ADP、Pi、水 物质变化 水的光解:2H2O 光、色素 4[H]+O2 ATP 的生成:ADP+Pi 酶 ATP CO2 的固定:CO2+C5 酶 2C3 C3 的还原:2C3 H ATP 、 、酶 (CH2O) +C5+H2O 能量变化 光能→电能→ATP 中活跃的化学能 ATP 中活跃的化学能→糖类等有机物 - 42 - 中稳定的化学能 实质 光能转变为化学能,水光解产生 O2 和[H] 同化 CO2 形成(CH2O) 联系 ①光反应为暗反应提供[H](以 NADPH 形式存在)和 ATP; ②暗反应产生的 ADP 和 Pi 为光反应合成 ATP 提供原料; ③没有光反应,暗反应无法进行,没有暗反应,有机物无法合成 【详解】(1)由反应产物乙醇、CO2 可知,该反应为无氧呼吸,反应场所为细胞质基质。 (2)由反应产物乙醇、CO2 可知,该反应为无氧呼吸。 (3)由分析可知,光合作用的光反应中光能转化成活跃的化学能,储存在 ATP 中。 (4)由分析可知,光合作用的光反应的产物为 O2 和 NADPH。 (5)由分析可知,线粒体内进行有氧呼吸的第二阶段产物为 CO2,第三阶段产物为 H2O。 【点睛】本题通过 ATP 的合成过程中能量的来源,考查有氧呼吸、无氧呼吸以及光合作用的 场所、反应物、产物和能量转化的知识,考查内容较基础。 8.给奶牛挤奶时其乳头上的感受器会受到制激,产生的兴奋沿着传入神经传到脊髓能反射性地 引起乳腺排乳;同时该兴奋还能上传到下丘脑促使其合成催产素,进而促进乳腺排乳。回答 下列问题: (1)在完成一个反射的过程中,一个神经元和另个神经元之间的信息传递是通过_______这 一结构来完成的。 (2)上述排乳调节过程中,存在神经调节和体液调节。通常在哺乳动物体内,这两种调节方 式之间的关系是_______。 (3)牛奶的主要成分有乳糖和蛋白质等,组成乳糖的 2 种单糖是_______。牛奶中含有人体 所需的必需氨基酸,必需氨基酸是指_______。 【答案】 (1). 突触 (2). 有些内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节;内分泌腺 所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能 (3). 葡萄糖和半乳糖 (4). 人体细胞 自身不能合成,必须从食物中获取的氨基酸 【解析】 【分析】 1、兴奋在神经元之间的传递需要突触结构,突触由突触前膜、突触后膜和突触间隙构成。 - 43 - 2、神经调节和体液调节共同协调、相辅相成,但神经调节占主导地位。 两种调节方式的特点:神经调节的特点是以反射的形式来实现的,反射的结构基础是反射弧, 反应迅速;体液调节的特点主要是激素随着血液循环送到全身各处而发挥调节作用,反应较 缓慢。 神经调节与体液调节之间的关系:一方面大多数内分泌腺直接或间接地受到中枢神经系统的 调节;另一方面内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。 3、氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸。 必需氨基酸:指人体(或其它脊椎动物)不能合成或合成速度远不适应机体的需要,必需由 食物蛋白供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。 非必需氨基酸:人体能够合成的氨基酸。 4、乳糖是动物特有的二糖,由葡萄糖和半乳糖合成。 【详解】(1)兴奋在神经元之间需要通过突触(突触前膜、突触后膜和突触间隙)这个结构 传递信息。 (2)神经调节和体液调节之间的关系是:一方面,大多数内分泌腺本身直接或间接的受中枢 神经系统的控制,体液调节可以看成是神经调节的一个环节;另一方面,内分泌腺分泌的激 素可以影响神经系统的发育和功能。 (3)组成乳糖的单糖是葡萄糖和半乳糖;必需氨基酸是指人体细胞不能合成的,必须从外界 环境中直接获取的氨基酸。 【点睛】本题综合考查神经调节和体液调节的知识,识记兴奋在神经元之间的传递,理解神 经调节和体液调节之间的联系是解答本题的关键。 9.假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物 (B)是该湖泊中唯一的消费者。 回答下列问题: (1)该湖泊水体中 A 种群密度极大的可能原因是_______ (答出 2 点即可)。 (2)画出该湖泊生态系统能量流动的示意图_______。 (3)假设该湖泊中引入一种仅以 A 为食的动物(C)后,C 种群能够迅速壮大,则 C 和 B 的 种间关系是_______。 【 答 案 】 (1). 水 体 富 营 养 化 , 没 有 其 他 生 产 者 的 竞 争 (2). - 44 - (3). 竞争 【解析】 【分析】 1、本题中 A 是唯一的生产者,B 是唯一的消费者,所以存在 A→B 的食物链。 2、“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增 长的情况。 3、生态系统能量流动指生态系统中能量输入、传递、转化和散失的过程。 流入生态系统的总能量:生产者固定的太阳能。 某一营养级(最高营养级除外)能量的最终去向:自身呼吸消耗;被分解者利用;流向下一 个营养级。 【详解】(1)A 是蓝藻,是该湖泊唯一的生产者,所以其种群密度极大的原因可能有该水域污 染,水体富营养化,造成蓝藻爆发和缺少其他生产者竞争。 (2)该生态系统存在唯一一条食物链 A→B,所以能量流动关系如图: 。 (3)C 和 B 都以 A 为食,所以二者是竞争关系。 【点睛】本题考查生态系统和种群的知识,解答(1)考生可以结合种群增长中“J”型增长的模 型,解答(2)需要考生理解生态系统能量流动的过程。 10.普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色 体加倍过程,如图所示(其中 A、B、D 分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均 含 7 条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题: - 45 - (1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是________。已知普通小麦是杂 种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有__________条染色体。一般来说,与二 倍体相比,多倍体的优点是__________(答出 2 点即可)。 (2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有_______(答出 1 点即可)。 (3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易 感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简 要写出实验思路_______。 【答案】 (1). 无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 (2). 42 (3). 营养物质含量 高、茎秆粗壮 (4). 秋水仙素处理 (5). 甲、乙两个品种杂交,F1 自交,选取 F2 中既抗 病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株 【解析】 【分析】 图中是普通小麦育种的过程,一粒小麦和斯氏麦草杂交形成杂种一,经过加倍后形成拟二粒 小麦 AABB,在和滔氏麦草杂交获得杂种二 ABD,然后加倍形成普通小麦 AABBDD。 秋水仙素可以抑制纺锤丝的形成,导致细胞染色体数目加倍。 【详解】(1)杂种一是一粒小麦和斯氏麦草杂交的产物,细胞内含有一粒小麦和斯氏麦草各 一个染色体组,所以细胞内不含同源染色体,不能进行正常的减数分裂,因此高度不育; 普通小麦含有 6 个染色体组,每个染色体组有 7 条染色体,所以体细胞有 42 条染色体; 多倍体植株通常茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都 有所增加。 (2)人工诱导植物细胞染色体加倍可以采用秋水仙素处理。 (3)为获得稳定遗传的抗病抗倒伏的小麦,可以利用杂交育种,设计思路如下: 将甲和乙两品种杂交获得 F1,将 F1 植株进行自交,选取 F2 中既抗病又抗倒伏的、且自交后代 - 46 - 不发生性状分离的植株,即为稳定遗传的抗病又抗倒伏的植株。 【点睛】本题考查染色体变异和育种的知识,考生理解多倍体育种的过程是本题的难点,同 时设计实验需要理解杂交育种的步骤。 [生物——选修 1:生物技术实践] 11.水果可以用来加工制作果汁、果酒和果醋等。回答下列问题: (1)制作果汁时,可以使用果胶酶、纤维素酶等提高水果的出汁率和澄清度。果胶酶是分解 果胶的一类酶的总称,包括多聚半乳糖醛酸酶、________(答出 2 种即可)。纤维素酶可以分 解植物______________(填细胞膜或细胞壁)中的纤维素。 (2)用果胶酶处理果泥时,为了提高出汁率,需要控制反应的温度,原因是 __________________。 (3)现有甲乙丙三种不同来源的果胶酶,某同学拟在果泥用量、温度、pH 等所有条件都相同 的前提下比较这三种酶的活性。通常,酶活性的高低可用_____________来表示。 (4)获得的果汁(如苹果汁)可以用来制作果酒或者果醋,制作果酒需要__________________ 菌,这一过程中也需要 O2,O2 的作用是__________________。制作果醋需要醋酸菌,醋酸菌 属于_____________(填好氧或厌氧)细菌。 【答案】 (1). 果胶分解酶、果胶酯酶 (2). 细胞壁 (3). 温度对果胶酶活性有影响, 在最适温度下酶活性最高,出汁率最高 (4). 在一定条件下,单位时间内、单位体积中反应 物的消耗量或者产物的增加量 (5). 酵母 (6). 促进有氧呼吸,使酵母菌大量繁殖 (7). 好氧 【解析】 【分析】 1、果胶是由半乳糖醛酸聚合而成的一种高分子化合物,不溶于水,在果汁加工中,果胶不仅 会影响出汁率,还会使果汁混浊。果胶酶能分解果胶,使榨取果汁变得更容易,也使得浑浊 的果汁变得澄清。果胶酶是分解果胶的一类酶的总称,包括多聚半乳糖醛酸酶、果胶分解酶 和果胶酯酶等。 2、果酒的制作离不开酵母菌。酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼 吸,大量繁殖。在无氧条件下,酵母菌能进行酒精发酵。 3、醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时才能进行旺盛的生理活动。当氧气、糖源都充 足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙 - 47 - 醛变为醋酸。 【详解】(1)由分析可知,果胶酶包括多聚半乳糖醛酸酶、果胶分解酶和果胶酯酶等。植物 细胞壁由纤维素和果胶构成,故可用纤维素酶分解细胞壁。 (2)酶发挥催化作用需要适宜的温度和 Ph 条件,在最适温度下,果胶酶的活性最高,出汁 率最高。 (3)酶的活性是指酶催化一定化学反应的能力,酶活性的高低可以用在一定条件下,单位时 间内、单位体积中反应物的消耗量或者产物的增加量来表示。 (4)由分析可知,果酒的制作离不开酵母菌,在初期通入氧气,可以促进酵母菌的有氧呼吸, 使其大量繁殖;醋酸菌是一种好氧细菌。 【点睛】本题考查果酒、果醋的制作和果胶酶的相关内容,要求考生识记制作果酒、果醋的 原理,掌握果汁生产中果胶酶的作用,并结合题干信息解题。 [生物——选修 3:现代生物科技专题] 12.W 是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路, 制备一种膀胱生物反应器来获得 W,基本过程如图所示。 (1)步骤①中需要使用的工具酶有________________。步骤②和③所代表的操作分别是 ________________和________________。步骤④称为________________。 (2)与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产 W 的优势在于不受转基因动物的 ______________(答出 2 点即可)的限制。 (3)一般来说,在同一动物个体中,乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体 DNA 所含的遗传信息________________(填相同或不同),原因是_________。 (4)从上述流程可知,制备生物反应器涉及胚胎工程,胚胎工程中所用到的主要技术有 _____________(答出 2 点即可)。 【答案】 (1). 限制性核酸内切酶、DNA 连接酶 (2). 显微注射 (3). 体外培养 (4). 胚胎移植 (5). 性别、年龄 (6). 相同 (7). 两种上皮细胞都是体细胞,且来源于同一 个受精卵 (8). 体外受精、胚胎移植 - 48 - 【解析】 【分析】 1、膀胱反应器有着和乳腺反应器一样的优点:收集产物蛋白比较容易,不会对动物造成伤害。 此外,该系统可从动物一出生就收集产物,不论动物的性别和是否正处于生殖期。膀胱生物反 应器最显著的优势在于从尿中提取蛋白质比在乳汁中提取简便、高效。 2、基因工程技术的基本步骤包括:目的基因的获取;基因表达载体的构建,是基因工程的核 心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等;将目的基因导入受体 细胞;目的基因的检测与鉴定。 3、分析题图可知,步骤①为将 W 基因与运载体结合,构建基因表达载体;步骤②为将重组表 达载体导入受精卵,常用显微注射法;步骤③为体外培养;步骤④为胚胎移植。 【详解】(1)由分析可知,步骤①为构建基因表达载体,需使用同种限制酶切割目的基因和 运载体,再由 DNA 连接酶连接粘性末端,形成重组表达载体;步骤②为显微注射;步骤③为 体外培养;步骤④为胚胎移植。 (2)与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产 W,可从动物一出生就收集产物,不受动 物的性别和年龄的限制。 (3)在同一动物个体中,乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞是由同一个受精卵有丝分裂产生的体 细胞,其细胞核中染色体 DNA 所含的遗传信息相同。 (4)由分析可知,步骤③为体外培养,步骤④为胚胎移植,均属于胚胎工程。 【点睛】本题考查基因工程和胚胎工程的相关知识,要求考生识记基因工程的基本工具和操 作步骤,掌握胚胎工程各项技术的相关细节,能结合所学的知识准确答题,属于考纲识记和 理解层次的考查。查看更多