- 2022-04-09 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020版高考生物复习第9单元第2讲群落的结构和演替教学案新人教版

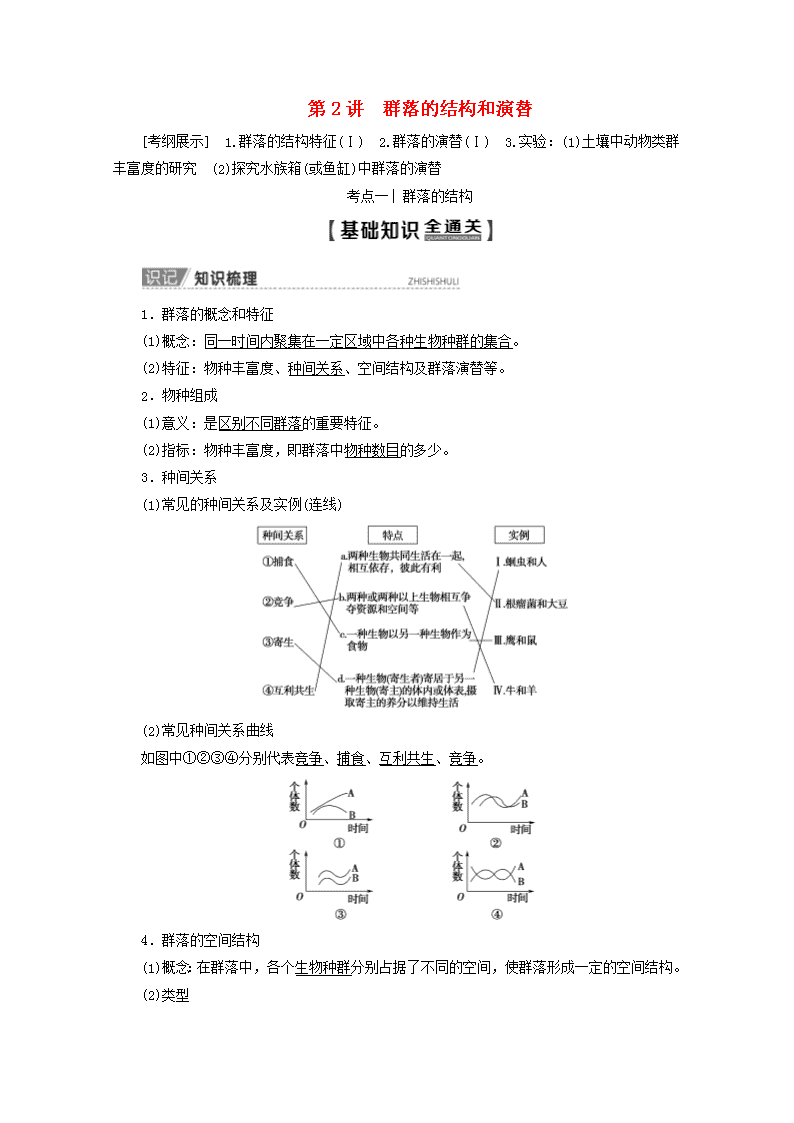

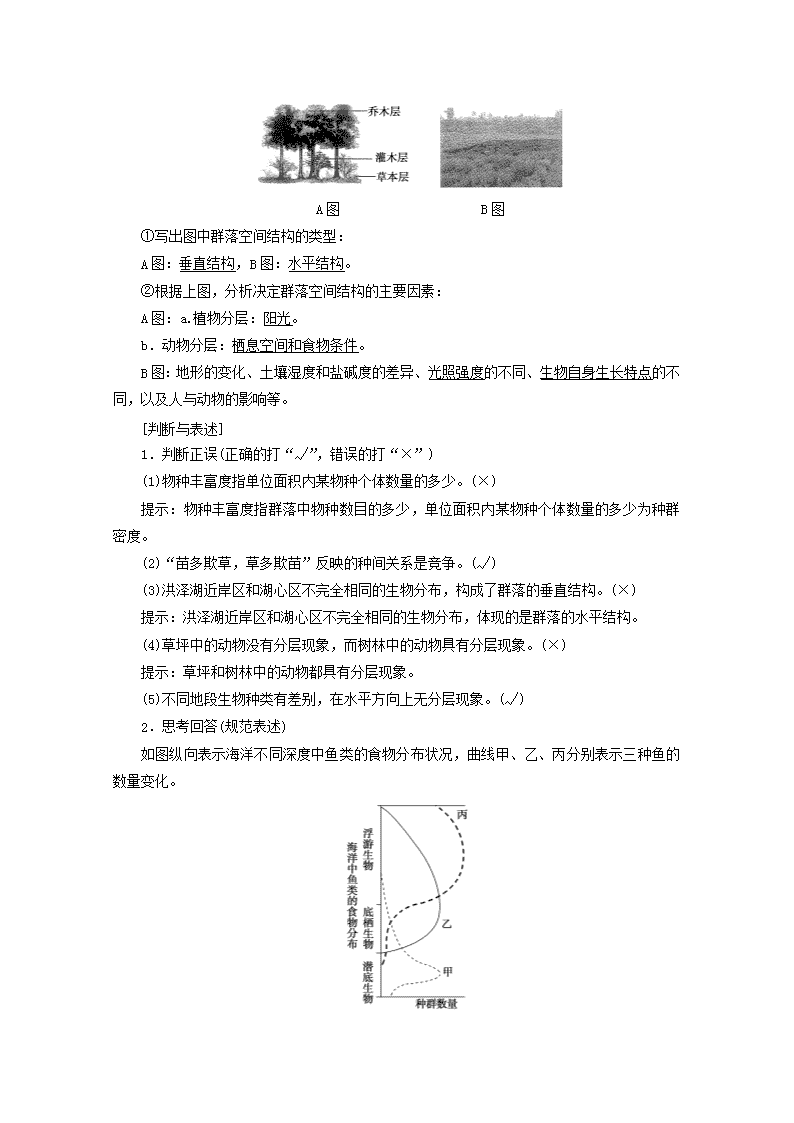

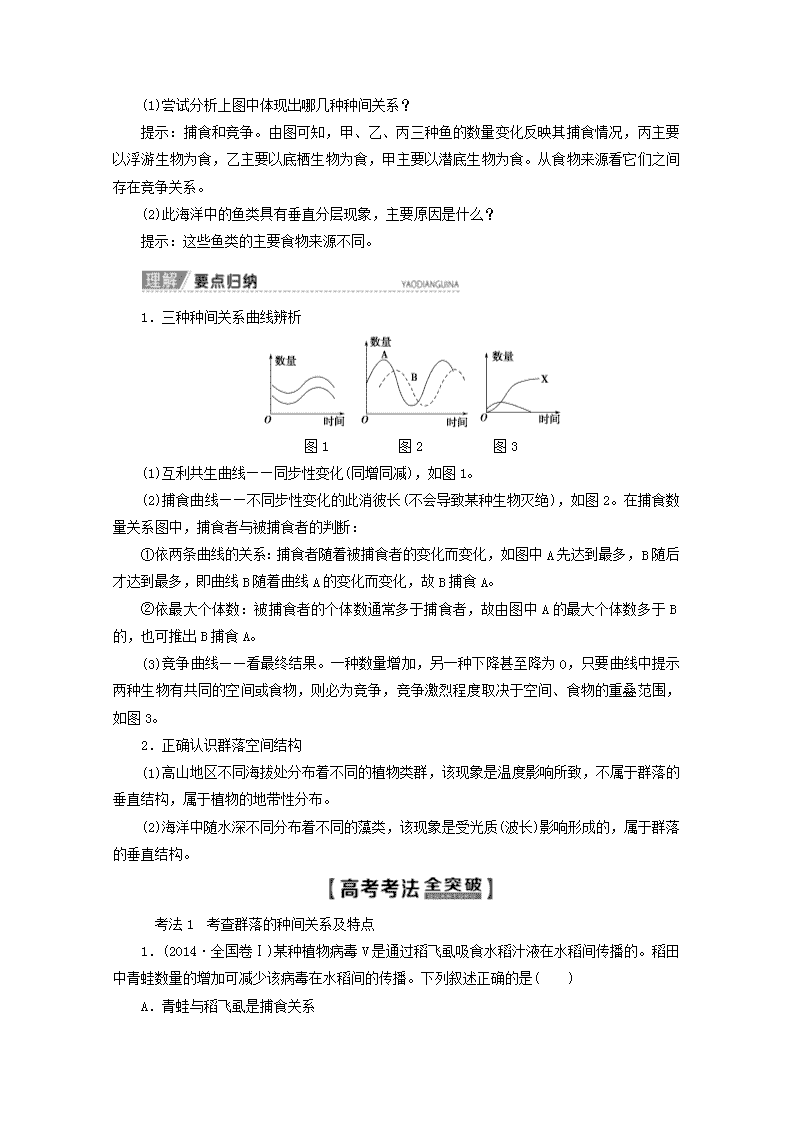

第2讲 群落的结构和演替[考纲展示] 1.群落的结构特征(Ⅰ) 2.群落的演替(Ⅰ) 3.实验:(1)土壤中动物类群丰富度的研究 (2)探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替考点一|群落的结构1.群落的概念和特征(1)概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。(2)特征:物种丰富度、种间关系、空间结构及群落演替等。2.物种组成(1)意义:是区别不同群落的重要特征。(2)指标:物种丰富度,即群落中物种数目的多少。3.种间关系(1)常见的种间关系及实例(连线)(2)常见种间关系曲线如图中①②③④分别代表竞争、捕食、互利共生、竞争。4.群落的空间结构(1)概念:在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构。(2)类型nA图 B图①写出图中群落空间结构的类型:A图:垂直结构,B图:水平结构。②根据上图,分析决定群落空间结构的主要因素:A图:a.植物分层:阳光。b.动物分层:栖息空间和食物条件。B图:地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等。1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)物种丰富度指单位面积内某物种个体数量的多少。(×)提示:物种丰富度指群落中物种数目的多少,单位面积内某物种个体数量的多少为种群密度。(2)“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是竞争。(√)(3)洪泽湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,构成了群落的垂直结构。(×)提示:洪泽湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,体现的是群落的水平结构。(4)草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。(×)提示:草坪和树林中的动物都具有分层现象。(5)不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象。(√)2.思考回答(规范表述)如图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。n(1)尝试分析上图中体现出哪几种种间关系?提示:捕食和竞争。由图可知,甲、乙、丙三种鱼的数量变化反映其捕食情况,丙主要以浮游生物为食,乙主要以底栖生物为食,甲主要以潜底生物为食。从食物来源看它们之间存在竞争关系。(2)此海洋中的鱼类具有垂直分层现象,主要原因是什么?提示:这些鱼类的主要食物来源不同。1.三种种间关系曲线辨析图1 图2 图3(1)互利共生曲线——同步性变化(同增同减),如图1。(2)捕食曲线——不同步性变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝),如图2。在捕食数量关系图中,捕食者与被捕食者的判断:①依两条曲线的关系:捕食者随着被捕食者的变化而变化,如图中A先达到最多,B随后才达到最多,即曲线B随着曲线A的变化而变化,故B捕食A。②依最大个体数:被捕食者的个体数通常多于捕食者,故由图中A的最大个体数多于B的,也可推出B捕食A。(3)竞争曲线——看最终结果。一种数量增加,另一种下降甚至降为0,只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围,如图3。2.正确认识群落空间结构(1)高山地区不同海拔处分布着不同的植物类群,该现象是温度影响所致,不属于群落的垂直结构,属于植物的地带性分布。(2)海洋中随水深不同分布着不同的藻类,该现象是受光质(波长)影响形成的,属于群落的垂直结构。考法1 考查群落的种间关系及特点1.(2014·全国卷Ⅰ)某种植物病毒V是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的。稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。下列叙述正确的是( )A.青蛙与稻飞虱是捕食关系nB.水稻与青蛙是竞争关系C.病毒Ⅴ与青蛙是寄生关系D.水稻和病毒V是互利共生关系A [由题干信息可知青蛙与稻飞虱是捕食关系,A项正确,B项错误;植物病毒V是可寄生在水稻细胞内的病毒,因此病毒V与青蛙不是寄生关系,水稻和病毒V是寄生关系,C、D项错误。]2.(2017·海南高考)在某一农田生态系统中,大面积单一种植某种农作物(甲)可导致害虫A的爆发,改成条带状合理地间作当地另一种农作物(乙)后,乙生长良好,害虫A的爆发也受到了抑制。对此,不合理的解释是( )A.新的种间关系不利于害虫AB.新的群落空间结构不利于害虫AC.乙的出现使害虫A的环境容纳量下降D.乙和害虫A存在互相抑制的竞争关系D [据题干信息“改成条带状合理地间作当地另一种农作物(乙)后,乙生长良好,害虫A的爆发也受到了抑制”可知,乙的出现使害虫A的环境容纳量下降,这种新的种间关系和新的群落空间结构不利于害虫A,A、B、C正确;乙生长良好,说明乙和害虫A不存在互相抑制的竞争关系,D错误。]考法2 考查群落空间结构特征3.下列有关生物群落结构的叙述,不正确的是( )A.决定群落结构的环境因素包括光照、温度、湿度等B.森林中鸟类具有垂直分层现象,这主要与食物种类有关C.根据植物群落的分层现象,在种植玉米时进行合理密植可以充分利用空间中的光能D.利用不同作物对光照的要求不同,将两种高矮不同的作物套种能充分利用不同层次的光能C [一块地中的玉米属于种群,无垂直结构,合理密植是为了充分利用光照,C错误。]4.下列关于群落结构的叙述,正确的是( )A.冻原只有水平结构,而没有垂直结构B.温带群落的明显季节变化体现了群落的水平结构C.影响动植物在森林群落中垂直分层分布的主要因素是光照强度D.水生群落的层次性主要由光的穿透性、温度和氧气的垂直分布决定的D [冻原既有水平结构,也有垂直结构,A错误;温带群落在水平方向上分布有不同生物,体现了群落的水平结构,B错误;影响植物在森林群落中垂直分层分布的主要因素是光照强度,影响动物在森林群落中垂直分层分布的主要因素是食物和栖息空间,C错误;水生群落的层次性,即垂直结构,主要由光的穿透性、温度和氧气决定,D正确。]n考点二|群落的演替1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。2.演替过程(以裸岩上的演替为例)3.演替的类型类型项目初生演替次生演替影响因素自然因素人类活动较为关键实例沙丘、火山岩、冰川泥上的演替森林砍伐地、弃耕农田上的演替起点一个从来没有植被覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方时间经历的时间漫长经历的时间较短速度缓慢较快4.人类活动对群落演替的影响(1)人类活动使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。(2)有利于群落演替的人类活动:退耕还林等(举一例)。(3)不利于群落正常演替的活动:填湖造地等(举一例)。1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)地衣会比苔藓更早地出现在火山岩上。(√)(2)在退化林地上经过20年形成自然恢复林属于初生演替。(×)提示:自然恢复林的形成属于次生演替。(3)初生演替可发生在从来没有植被分布的地带。(√)(4)次生演替的速度比初生演替的速度快。(√)(5)海岛旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行。(√)(6)演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化。(×)提示:演替到相对稳定的阶段后,群落内物种组成仍可能会发生变化。2.思考回答(规范表述)n(1)必修3P80图4—15展示了弃耕农田上的演替过程。废弃的农田演替至草本和灌木混生阶段时,与初始阶段相比,一年生草本植物的数量大幅度减少,其原因是_____________________________________________________________________________________________________。提示:一年生草本植物在争夺阳光和空间等竞争中被淘汰。(2)一个废弃鱼塘的演替过程如图1所示,图2表示两种群落在演替过程中物种多样性的变化曲线。①图1中演替过程的顺序是什么?提示:图中正确演替进程为丁→甲→丙→乙。②图1所示演替与火山喷发所在地的演替是否属于同种类型?请具体说明。提示:该演替过程为次生演替,它不同于火山喷发处的初生演替(两者的初始植被条件不同)。③图2中甲、乙分别属于哪种演替类型?你的判断依据是什么?提示:由于甲曲线群落演替起点的物种多样性为零,因此甲应属于初生演替,乙曲线存在起始物种,故应属于次生演替。1.群落演替的特征(1)方向:一定的方向性。自然条件下,群落的演替一般朝着物种多样化、群落结构复杂化、生态功能完善化的方向发展。(2)能量:群落的有机物总量增加。(3)营养结构变得复杂,物种多样性增加。2.群落演替的原因分析(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。n(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。(4)种内和种间关系不断发生变化。(5)人类活动的干扰。考法1 群落演替的类型及过程分析1.从起点上判断:(1)起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭的环境是初生演替。(2)起点为只是失去了原有植被的环境是次生演替。2.从时间速度上判断:(1)经历的时间长,速度缓慢的是初生演替。(2)经历的时间短,速度较快的是次生演替。1.(2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是( )A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境D [草本阶段在群落演替过程中先于灌木阶段出现,随着群落演替的进行,生物的种类越来越多,即物种的丰富度逐渐增大,所以草本阶段和灌木阶段的物种丰富度不同,灌木阶段的物种丰富度较大,A项错误;随着群落演替的进行,群落的空间结构逐渐变得复杂,所以草本阶段的群落空间结构要比灌木阶段的群落空间结构简单,B项错误;草本阶段的物种丰富度小于灌木阶段,所以其营养结构比灌木阶段简单,自我调节能力比灌木阶段弱,C项错误;在群落演替过程中,前一个阶段能为后一个阶段创造适宜的环境,D项正确。]2.(2014·全国卷Ⅰ)请回答关于群落演替的问题:(1)在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?(2)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。(3)据调查,近5万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。近50年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化。该现象表明,与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度________(填“未发生改变”“变慢”或“变快”),演替的方向____________(填“发生改变”或“未发生改变”)。n解析:(1)初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替;次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。据此分析可知,在光裸岩石上开始的演替为初生演替,从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替。(2)因森林被全部砍伐后,土壤条件等仍然保留,因此演替到相对稳定的森林阶段所需时间较短,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要较长的时间。(3)“人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化”,“50年”相对于题目信息中的“5万年”来说是在较短的时间内完成的,故人的作用会加快演替的速度。人类活动导致向荒漠化方向的演替与“由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代”的演替方向是一致的。答案:(1)光裸岩石上开始的演替为初生演替,从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替。(2)形成森林需要一定的土壤条件,上述次生演替起始时即具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间。(3)变快 未发生改变考法2 演替的趋势及规律分析3.(2019·全国新课标卷高三模拟)群落不断发展变化,按照一定的规律进行演替。下列关于群落演替的叙述,正确的是( )A.人工群落组建后,它的物种丰富度不再变化B.人类活动对群落演替的影响与自然演替的方向、速度基本相同C.西北干旱地区的典型草原经足够长的时间演替后能形成森林D.群落的初生演替和次生演替的主要区别是初始条件不同D [人工群落组建后,它的物种丰富度可能会发生改变,A错误;人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,B错误;由于受西北干旱地区水分的限制。该地区的典型草原不可能演替为森林,C错误;群落演替包括初生演替和次生演替,初生演替的起点是没有任何植被,而次生演替的起点是有土壤条件甚至保留有植物的种子,D正确。]考点三|土壤中小动物类群丰富度的研究(实验)1.实验原理(1)土壤不仅为植物提供水分和矿质元素,也是一些小动物的良好栖息场所。(2)许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,可用取样器取样的方法进行采集、调查。(3)丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。2.实验流程提出问题:如土壤中有哪些小动物?它们的种群密度是多少?n制订计划:包括准备及取样、采集小动物、观察和分类、统计和分析四个操作环节实施计划得出结论:组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构越复杂1.注意事项(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。(2)尽可能多地收集小动物。收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组进行统计比较。(4)命名要准确,并进行分类。(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。2.取样器取样法误差归纳(1)未能给予最适“诱捕”条件,即未能充分利用土壤动物“趋湿”、“避光”、“避热”特性,如未打开电灯可导致诱捕到的动物个体减少。(2)未做到土壤类型、取样时间、土层深度保持一致而导致计数误差。(3)对“不知名”的动物不予计数而导致误差(正确做法是:记为“待鉴定XX”,并记下其特征)。1.如图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述不正确的是( )A.A装置的花盆壁和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通B.B装置通常用于对体形较小的土壤动物进行采集nC.A装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集D.用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中C [A装置主要是利用土壤动物趋暗、避高温、趋湿的习性采集,由此判断C项不正确。]2.土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,如图A、B、C、D4种土壤微型节肢动物分离收集装置中,最合理的是( )A [土壤动物有趋暗、趋湿、避高温的特性,因此要让土壤动物从上面漏斗中转移到下面的收集瓶中,漏斗中的环境应有光、干燥、高温。对比4个选项,A选项中热光源能同时满足有光和高温。]3.(2019·安徽宿州市高三质检)土壤动物是土壤生态系统中的重要组成部分。对某一地区3种不同类型的土地的地下土壤动物群落进行了调查,结果见下表。由表中数据分析可知( )注:第1层为距地表0~5cm;第2层为距地表5~10cm;第3层为距地表10~15cm。样地类群数个体数第1层第2层第3层第1层第2层第3层人工广场绿地14831827422某植物园13741909218农用地11849211321A.用标志重捕法调查各样地中土壤动物的类群数B.相同土层土壤中动物类群丰富度有明显的差异C.不同土层土壤中各动物类群密度没有明显差异D.人类活动对地下土壤动物的数量和分布有影响D [调查各样地中土壤动物的类群数应采用取样器取样法,A错误;相同土层土壤中动物类群丰富度无明显的差异,B错误;不同土层土壤中各动物类群密度有明显差异,C错误。]真题体验|感悟高考 淬炼考能1.(2015·海南高考)关于森林群落的叙述,错误的是( )A.碳可在森林群落和无机环境之间进行循环B.森林群落在垂直方向上没有明显的分层现象nC.互利共生、捕食和竞争等可以出现在森林群落中D.群落中植物放出的氧气可被动物、植物及微生物利用B [碳可在森林群落和无机环境之间以CO2的形式进行循环,A项正确;森林群落在垂直方向上具有明显的分层现象,B项错误;森林群落属于比较高级和成熟的群落,存在各种种间关系,C项正确;绿色植物放出的氧气可被其自身以及动物和微生物利用,D项正确。]2.(2014·海南高考)某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述错误的是( )A.该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系B.该种鱼发育阶段不同,其所处营养级可能不同C.底栖动物与浮游动物分层现象属于群落的垂直结构D.该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构D [池塘所有生物物种在垂直方向上占据不同的空间,构成群落的垂直结构,底栖动物与浮游动物的分层也属垂直结构;但仅由该种鱼的成年鱼与幼体不足以构成垂直结构。]3.(2018·海南高考)将相等数量的硝化细菌和大肠杆菌分别接种到含铵盐的无机盐培养液中,在适宜温度下振荡培养。若用虚线表示大肠杆菌的生长趋势,实线表示硝化细菌的生长趋势,则如图中能正确表示两种菌体生长趋势的是( )A B C DC [大肠杆菌为异养生物,在含铵盐的无机盐培养液中无法生存,硝化细菌为自养生物,可利用培养液中的铵盐合成有机物,呈“S”型增长,C正确。]4.(2013·全国卷Ⅰ)南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。演替阶段群落类型植物种数(种)草本植物灌木乔木1草丛34002针叶林521213针阔叶混交林6724174常绿阔叶林1063116回答下列问题:(1)该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为________演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体可能得到保留外,还可能是原有的________条件也得到了基本保留。n(2)在由上述群落构成的相应生态系统中,恢复力稳定性最强的是________生态系统,抵抗力稳定性最强的是________生态系统。(3)与草丛相比,针叶林中的动物分层现象较为________(填“简单”或“复杂”),原因是________________________________________________________________________________________________________。解析:根据题干提供的信息,了解演替初始条件并根据演替过程中生物群落的变化,结合对次生演替、恢复力稳定性等概念的理解进行解答。(1)该演替是在原有的土壤、种子等条件基本保留的情况下进行的,属于次生演替。(2)恢复力稳定性与生态系统的营养结构呈负相关,即营养结构越简单,恢复力稳定性越强;营养结构越复杂,恢复力稳定性越弱。(3)生态系统中植物种类越多,对于阳光的争夺越激烈,植物分层越多且明显,而动物分层与植物分层的复杂程度呈正相关。答案:(1)次生 土壤 (2)草丛 常绿阔叶林 (3)复杂针叶林中植物群落的垂直结构更复杂查看更多