- 2021-09-24 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年四川省雅安中学高二上学期第一次月考生物试题(带解析)

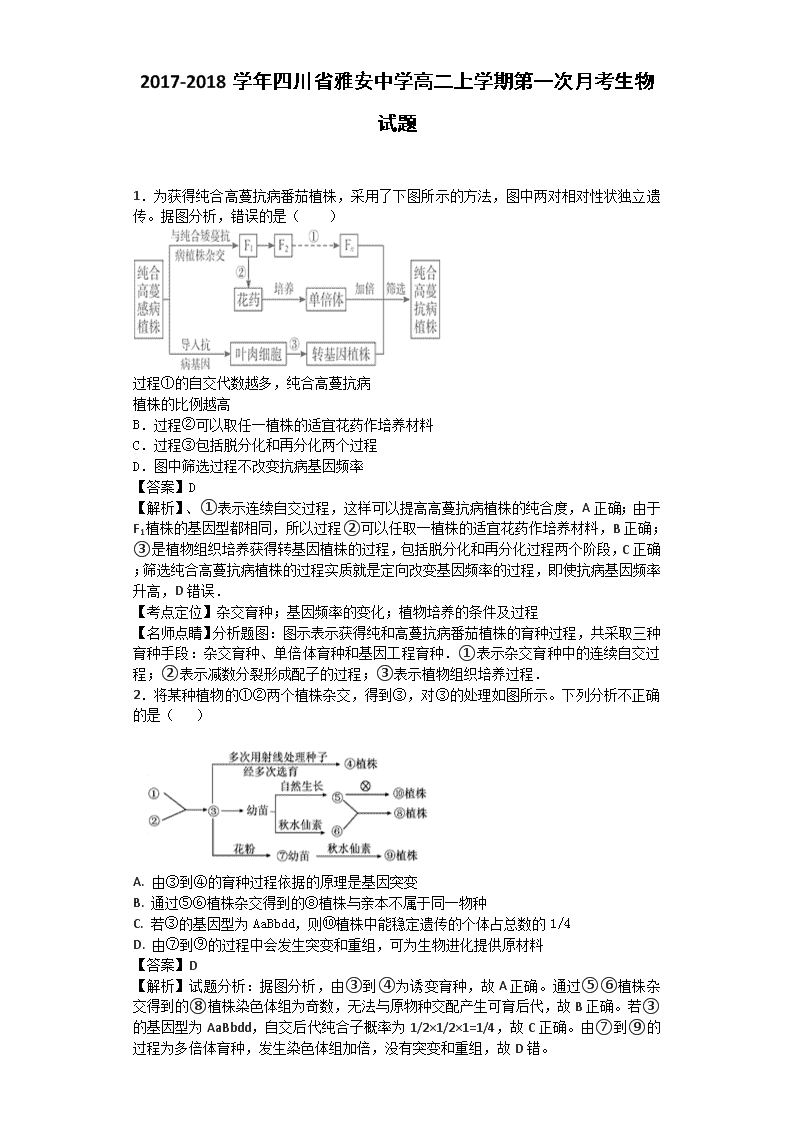

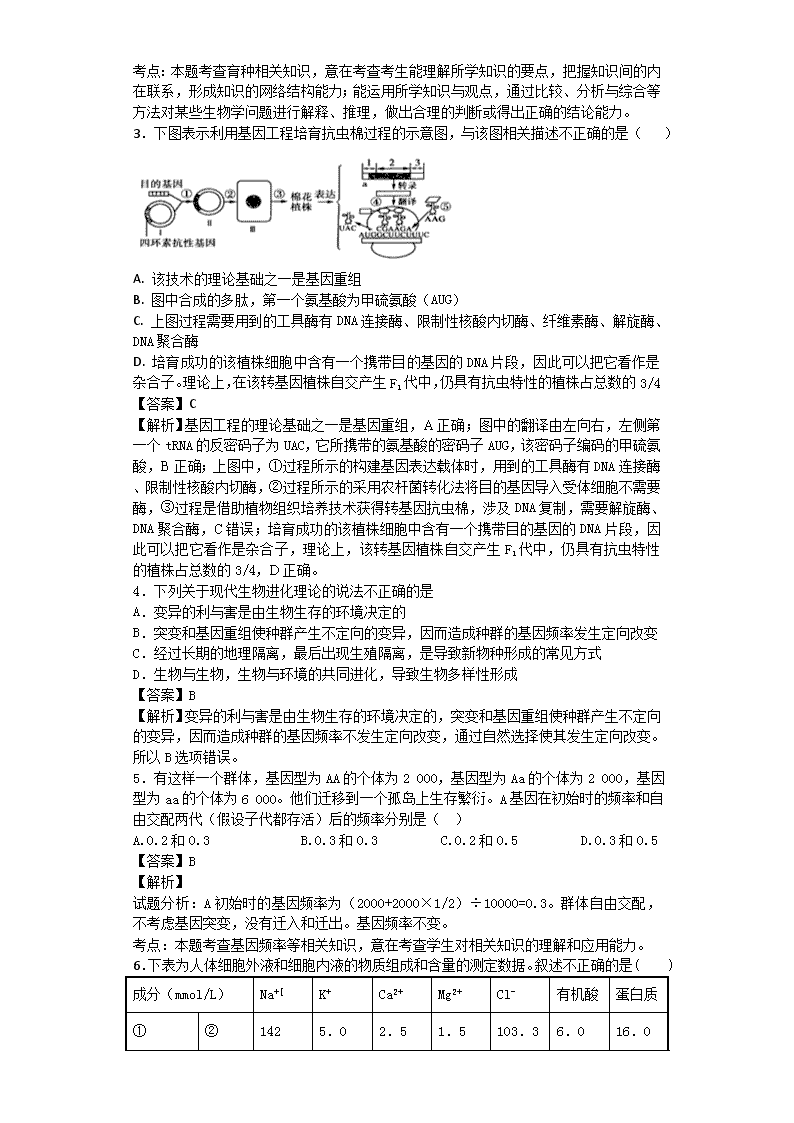

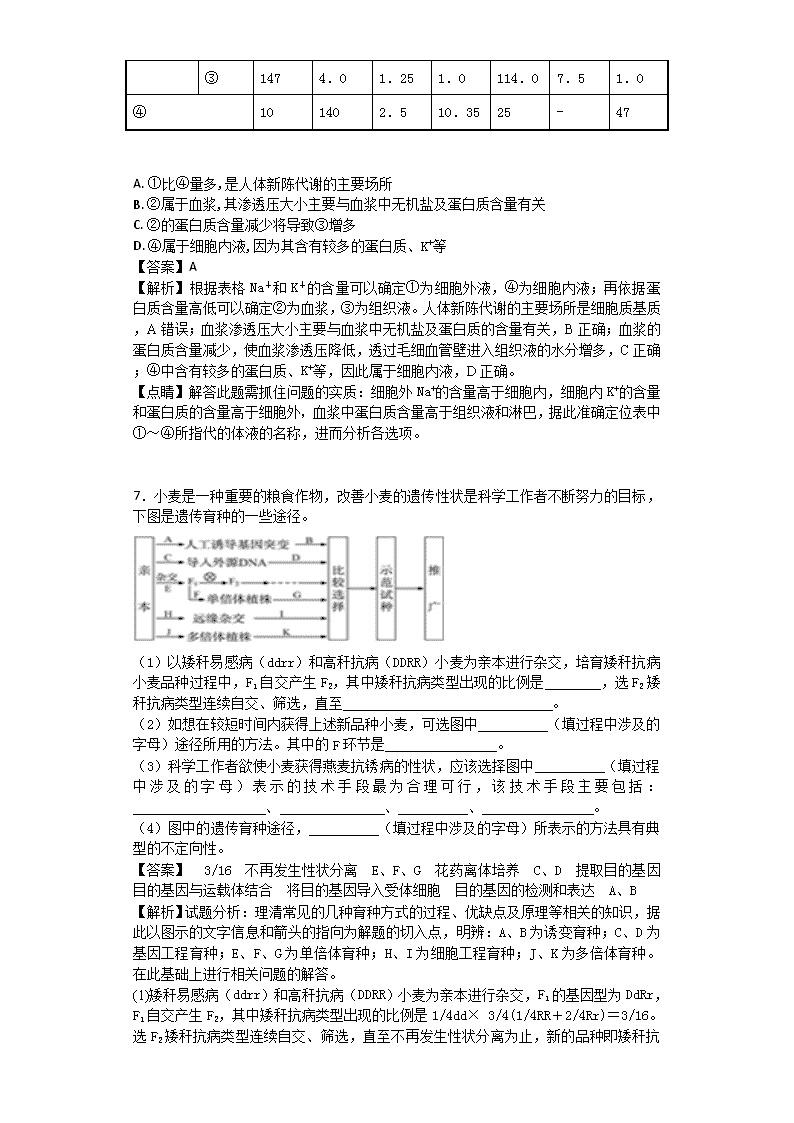

2017-2018学年四川省雅安中学高二上学期第一次月考生物试题 1.为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法,图中两对相对性状独立遗传。据图分析,错误的是( ) 过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病 植株的比例越高 B.过程②可以取任一植株的适宜花药作培养材料 C.过程③包括脱分化和再分化两个过程 D.图中筛选过程不改变抗病基因频率 【答案】D 【解析】、①表示连续自交过程,这样可以提高高蔓抗病植株的纯合度,A正确;由于F1植株的基因型都相同,所以过程②可以任取一植株的适宜花药作培养材料,B正确;③是植物组织培养获得转基因植株的过程,包括脱分化和再分化过程两个阶段,C正确;筛选纯合高蔓抗病植株的过程实质就是定向改变基因频率的过程,即使抗病基因频率升高,D错误. 【考点定位】杂交育种;基因频率的变化;植物培养的条件及过程 【名师点睛】分析题图:图示表示获得纯和高蔓抗病番茄植株的育种过程,共采取三种育种手段:杂交育种、单倍体育种和基因工程育种.①表示杂交育种中的连续自交过程;②表示减数分裂形成配子的过程;③表示植物组织培养过程. 2.将某种植物的①②两个植株杂交,得到③,对③的处理如图所示。下列分析不正确的是( ) A. 由③到④的育种过程依据的原理是基因突变 B. 通过⑤⑥植株杂交得到的⑧植株与亲本不属于同一物种 C. 若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体占总数的1/4 D. 由⑦到⑨的过程中会发生突变和重组,可为生物进化提供原材料 【答案】D 【解析】试题分析:据图分析,由③到④为诱变育种,故A正确。通过⑤⑥植株杂交得到的⑧植株染色体组为奇数,无法与原物种交配产生可育后代,故B正确。若③的基因型为AaBbdd,自交后代纯合子概率为1/2×1/2×1=1/4,故C正确。由⑦到⑨的过程为多倍体育种,发生染色体组加倍,没有突变和重组,故D错。 考点:本题考查育种相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。 3.下图表示利用基因工程培育抗虫棉过程的示意图,与该图相关描述不正确的是( ) A. 该技术的理论基础之一是基因重组 B. 图中合成的多肽,第一个氨基酸为甲硫氨酸(AUG) C. 上图过程需要用到的工具酶有DNA连接酶、限制性核酸内切酶、纤维素酶、解旋酶、DNA聚合酶 D. 培育成功的该植株细胞中含有一个携带目的基因的DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。理论上,在该转基因植株自交产生F1代中,仍具有抗虫特性的植株占总数的3/4 【答案】C 【解析】基因工程的理论基础之一是基因重组,A正确;图中的翻译由左向右,左侧第一个tRNA的反密码子为UAC,它所携带的氨基酸的密码子AUG,该密码子编码的甲硫氨酸,B正确;上图中,①过程所示的构建基因表达载体时,用到的工具酶有DNA连接酶、限制性核酸内切酶,②过程所示的采用农杆菌转化法将目的基因导入受体细胞不需要酶,③过程是借助植物组织培养技术获得转基因抗虫棉,涉及DNA复制,需要解旋酶、DNA聚合酶,C错误;培育成功的该植株细胞中含有一个携带目的基因的DNA片段,因此可以把它看作是杂合子,理论上,该转基因植株自交产生F1代中,仍具有抗虫特性的植株占总数的3/4,D正确。 4.下列关于现代生物进化理论的说法不正确的是 A.变异的利与害是由生物生存的环境决定的 B.突变和基因重组使种群产生不定向的变异,因而造成种群的基因频率发生定向改变 C.经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离,是导致新物种形成的常见方式 D.生物与生物,生物与环境的共同进化,导致生物多样性形成 【答案】B 【解析】变异的利与害是由生物生存的环境决定的,突变和基因重组使种群产生不定向的变异,因而造成种群的基因频率不发生定向改变,通过自然选择使其发生定向改变。所以B选项错误。 5.有这样一个群体,基因型为AA的个体为2 000,基因型为Aa的个体为2 000,基因型为aa的个体为6 000。他们迁移到一个孤岛上生存繁衍。A基因在初始时的频率和自由交配两代(假设子代都存活)后的频率分别是( ) A.0.2和0.3 B.0.3和0.3 C.0.2和0.5 D.0.3和0.5 【答案】B 【解析】 试题分析:A初始时的基因频率为(2000+2000×1/2)÷10000=0.3。群体自由交配,不考虑基因突变,没有迁入和迁出。基因频率不变。 考点:本题考查基因频率等相关知识,意在考查学生对相关知识的理解和应用能力。 6.下表为人体细胞外液和细胞内液的物质组成和含量的测定数据。叙述不正确的是( ) 成分(mmol/L) Na+[ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- 有机酸 蛋白质 ① ② 142 5.0 2.5 1.5 103.3 6.0 16.0 ③ 147 4.0 1.25 1.0 114.0 7.5 1.0 ④ 10 140 2.5 10.35 25 - 47 A. ①比④量多,是人体新陈代谢的主要场所 B. ②属于血浆,其渗透压大小主要与血浆中无机盐及蛋白质含量有关 C. ②的蛋白质含量减少将导致③增多 D. ④属于细胞内液,因为其含有较多的蛋白质、K+等 【答案】A 【解析】根据表格Na+和K+的含量可以确定①为细胞外液,④为细胞内液;再依据蛋白质含量高低可以确定②为血浆,③为组织液。人体新陈代谢的主要场所是细胞质基质,A错误;血浆渗透压大小主要与血浆中无机盐及蛋白质的含量有关,B正确;血浆的蛋白质含量减少,使血浆渗透压降低,透过毛细血管壁进入组织液的水分增多,C正确;④中含有较多的蛋白质、K+等,因此属于细胞内液,D正确。 【点睛】解答此题需抓住问题的实质:细胞外Na+的含量高于细胞内,细胞内K+的含量和蛋白质的含量高于细胞外,血浆中蛋白质含量高于组织液和淋巴,据此准确定位表中①~④所指代的体液的名称,进而分析各选项。 7.小麦是一种重要的粮食作物,改善小麦的遗传性状是科学工作者不断努力的目标,下图是遗传育种的一些途径。 (1)以矮秆易感病(ddrr)和高秆抗病(DDRR)小麦为亲本进行杂交,培育矮秆抗病小麦品种过程中,F1自交产生F2,其中矮秆抗病类型出现的比例是________,选F2矮秆抗病类型连续自交、筛选,直至______________________________。 (2)如想在较短时间内获得上述新品种小麦,可选图中__________(填过程中涉及的字母)途径所用的方法。其中的F环节是________________。 (3)科学工作者欲使小麦获得燕麦抗锈病的性状,应该选择图中__________(填过程中涉及的字母)表示的技术手段最为合理可行,该技术手段主要包括:___________________、_______________、__________、________________。 (4)图中的遗传育种途径,__________(填过程中涉及的字母)所表示的方法具有典型的不定向性。 【答案】 3/16 不再发生性状分离 E、F、G 花药离体培养 C、D 提取目的基因 目的基因与运载体结合 将目的基因导入受体细胞 目的基因的检测和表达 A、B 【解析】试题分析:理清常见的几种育种方式的过程、优缺点及原理等相关的知识,据此以图示的文字信息和箭头的指向为解题的切入点,明辨:A、B为诱变育种;C、D为基因工程育种;E、F、G为单倍体育种;H、I为细胞工程育种;J、K为多倍体育种。在此基础上进行相关问题的解答。 (1)矮秆易感病(ddrr)和高秆抗病(DDRR)小麦为亲本进行杂交,F1的基因型为DdRr,F1自交产生F2,其中矮秆抗病类型出现的比例是1/4dd× 3/4(1/4RR+2/4Rr)=3/16。选F2 矮秆抗病类型连续自交、筛选,直至不再发生性状分离为止,新的品种即矮秆抗病纯合子培育成功。 (2)要尽快获得矮秆抗病类型新品种,应该采用图中E、F、G所示的单倍体育种的方式,其中的F环节是花药离体培养。 (3)欲使小麦获得燕麦抗锈病的性状,应该采用基因工程的育种方式,即图中的C、D,其过程包括:提取目的基因、目的基因与运载体结合、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测和表达。 (4) A、B为诱变育种,其原理是基因突变,因此具有典型的不定向性。 8.斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码。具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术将绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体上,带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体的对应位点表示为g。用个体M和N进行如下杂交实验 (1)在上述转基因实验中,将G基因与质粒重组,需要的两类酶是__________ 和__________。将重组质粒显微注射到斑马鱼受精卵中,整合到染色体上的G基因选择性表达后,使胚胎发出绿色荧光。 根据上述杂交实验推测: (2)M的基因型是______选填选项前的符号) A. DDGG B. DDgg C. Ddgg D. DdGg (3)杂交后,出现红·绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代_______ (填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中, 同源染色体的__________发生了交换,导致染色体上的基因重组。 【答案】 限制性核酸内切酶 DNA连接酶 C N 非姐妹染色单体 【解析】试题分析:熟记DNA重组技术的基本工具,明确“将G基因与质粒重组”的目的是构建基因表达载体,即可对(1)题进行解答。解答(2)、(3)题的关键是以题意信息为切入点,将表现型用基因型填空的形式书写出来;再结合图示信息:两对基因连锁、子代有四种表现型,推知双亲的基因型,进而明辨亲本在产生生殖细胞的过程中发生了交叉互换,即可解题。 (1)将G基因(目的基因)与质粒(载体)重组,即构建基因表达载体,需要的两类酶是限制性核酸内切酶和DNA连接酶。 (2)17号染色体上存在等位基因D和d,有纯合基因dd存在时胚胎期会发出红色荧光,而D_无红色荧光。转基因G_表达绿色荧光,gg无绿色荧光,且绿色荧光蛋白基因(G)也整合到17号染色体上,两对等位基因之间为连锁遗传。亲代M的胚胎期无荧光(D_gg),N的胚胎期有绿色荧光(D_G_),二者交配,子代出现了胚胎期会发出红色荧光(ddgg)的个体,据此推知:亲代M的基因型是Ddgg,C正确,A、B、D均错误。 (3)结合对(2)的分析可知:M的基因型是Ddgg,只能产生Dg、dg两种配子;N的基因型是DdGg。若D、G基因完全连锁(无交叉互换),则N只能产生DG、dg两种配子,与M杂交,其子代不会出现胚胎期发出红、绿色荧光(ddG_)的个体。而事实上子代出现了胚胎期发出红、绿色荧光(ddG_)的个体,说明N产生了基因型为dG的配子,进而推知:N的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,导致染色体上的基因重组。 【点睛】依题意“表现型与基因的关系”和图示信息,则有D和G连锁,d和g连锁,且杂交实验结果为 9.某地区从1964年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至1967年中期停用。如图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线。R表示杀虫剂抗性基因,S表示野生敏感型基因。据图回答: (1)R基因的出现是________的结果。 (2)在RR基因型频率达到峰值时,RS、SS基因型频率分别为4%和1%,此时R基因的频率为________。 (3)1969年中期RR基因型几近消失,表明在__________________的环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力__________________。 (4)该地区从此不再使用杀虫剂。预测未来种群中,最终频率最高的基因型是______,原因是__________________。 【答案】 基因突变 97% 不再使用杀虫剂 低 SS 在不使用杀虫剂的环境条件下,持续的选择作用使R基因频率越来越低 【解析】新基因R的出现是基因突变的结果。 如果RS基因型频率为4%,SS基因型频率为1%,说明RR基因型频率为95%,R的基因频率为95%+4%/2=97%。 RR基因型几乎消失,此时是停用杀虫剂的时期,说明在不使用杀虫剂的环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫的生存适应能力要低,所以被淘汰很多。 如果不使用杀虫剂,在未来种群中,最终基因频率最高的应是SS,因为在不使用杀虫剂的环境条件下,持续的选择作用使R基因频率越来越低,而S基因频率越来越高,所以是SS基因型频率最高。 点睛:生物进化过程中新基因的出现一定是基因突变的结果,在生物进化过程中,变异是不定向的,而在环境的选择作用下自然选择是定向的。 10.下图为体内细胞与内环境之间的物质交换示意图,据图回答下列问题: (1)此图表示细胞与周围环境的关系,其中毛细血管管壁细胞生活的具体内环境是________。(填标号) (2)血浆、组织液和淋巴三者之间既有密切关系,又有一定区别。一般情况下,②与③成分上的主要区别是___________________________。 (3)正常人②内的pH通常维持在_______________之间,与它含有________、________等离子有关。 (4)①中的酶促反应进行需要的外界条件是__________________和_______________。 【答案】 ②③ ②含有的蛋白质较多 7.35—7.45 HCO3- HPO4- 适宜的温度 适宜的pH 【解析】试题分析:从题图中提取信息,明辨相关结构,准确定位图中数字蕴含的生物学信息,即①为组织细胞,②为血浆,③为组织液,④为淋巴,⑤为红细胞。在此基础上进行相关问题的解答。 (1)毛细血管管壁细胞生活的具体内环境是血浆和组织液,即②③ 。 (2)②(血浆)与③(组织液)成分上的主要区别是:②(血浆)含有较多的蛋白质,而③(组织液)中蛋白质含量很少。 (3)正常人②(血浆)内的pH通常维持在7.35—7.45之间,与它含有HCO3-、HPO4-等离子有关。 (4) ①(组织细胞)中的酶促反应进行需要的外界条件是:适宜的温度和适宜的pH。 【点睛】本题结合“体内细胞与内环境之间的物质交换”示意图,综合考查学生对体液的组成成分和相互关系的理解和掌握情况。正确解答此题,需要理清脉络,形成清晰的知识网络,并与酶的特性建立联系。 11.某校生物兴趣小组选择了“海洋动物和淡水动物对环境的适应性”的研究性课题,欲探索海洋动物和淡水动物血浆渗透压的高低。现已得到了两类动物的血液,并已离心分离出两类动物的血浆各50 ml,请你帮助设计实验以完成研究任务。 (1)实验原理:渗透作用。 (2)实验仪器:烧杯、长颈漏斗、半透膜、细线。 (3)实验步骤: ①先将______________倒入烧杯中。 ②用半透膜封住长颈漏斗的口,用细线将半透膜扎紧。 ③将海洋动物的血浆倒入漏斗中,将漏斗浸入烧杯中,使________________。 ④一段时间后观察____________的变化。 (4)预测漏斗内液面的变化和结论: ①液面上升,说明_______________________________________________________。 ②液面不变,说明_______________________________________________________。 ③液面下降,说明_______________________________________________________。 【答案】 淡水动物的血浆 两者液面相平 漏斗中液面 海洋动物的血浆渗透压高于淡水动物 海洋动物的血浆渗透压与淡水动物相等 海洋动物的血浆渗透压低于淡水动物 【解析】试题分析:探索海洋动物和淡水动物血浆渗透压的高低,要联想到利用渗透作用的原理,利用渗透装置模型来设计实验步骤,使半透膜的两侧分别是海洋动物的血浆和淡水动物的血浆,再依据给出的不完善的实验步骤即可将实验步骤补充完整。对实验结果预测,要从海洋动物和淡水动物血浆渗透压的高低存在的可能情况入手,分别进行讨论。 (3)该实验的目的是探索海洋动物和淡水动物血浆渗透压的高低,其原理是渗透作用,因此应该围绕渗透装置模型来设计实验步骤。依据给出的不完善实验步骤可知:①先将淡水动物的血浆倒入烧杯中。②用半透膜封住长颈漏斗的口,用细线将半透膜扎紧。 ③将海洋动物的血浆倒入漏斗中,将漏斗浸入到烧杯中(即淡水动物的血浆中),让两者液面相平。④一段时间后观察漏斗中液面的变化。 (4)预测漏斗内液面的变化和结论:因该实验为探究性实验,其结论是未知的,预测时,从可能的情况入手加以讨论。该实验可能的结果有3种:① 海洋动物的血浆渗透压高于淡水动物,则水分由烧杯进入漏斗,液面上升。②海洋动物血浆的渗透压与淡水动物相等,则半透膜两侧的水分进出处于动态平衡,液面不变。 ③海洋动物的血浆渗透压低于淡水动物,则水分由漏斗进入烧杯,液面下降。查看更多