- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

重庆市渝中区、九龙坡区等主城区2020届高三第二次质量调研抽测文科综合历史试题 Word版含解析

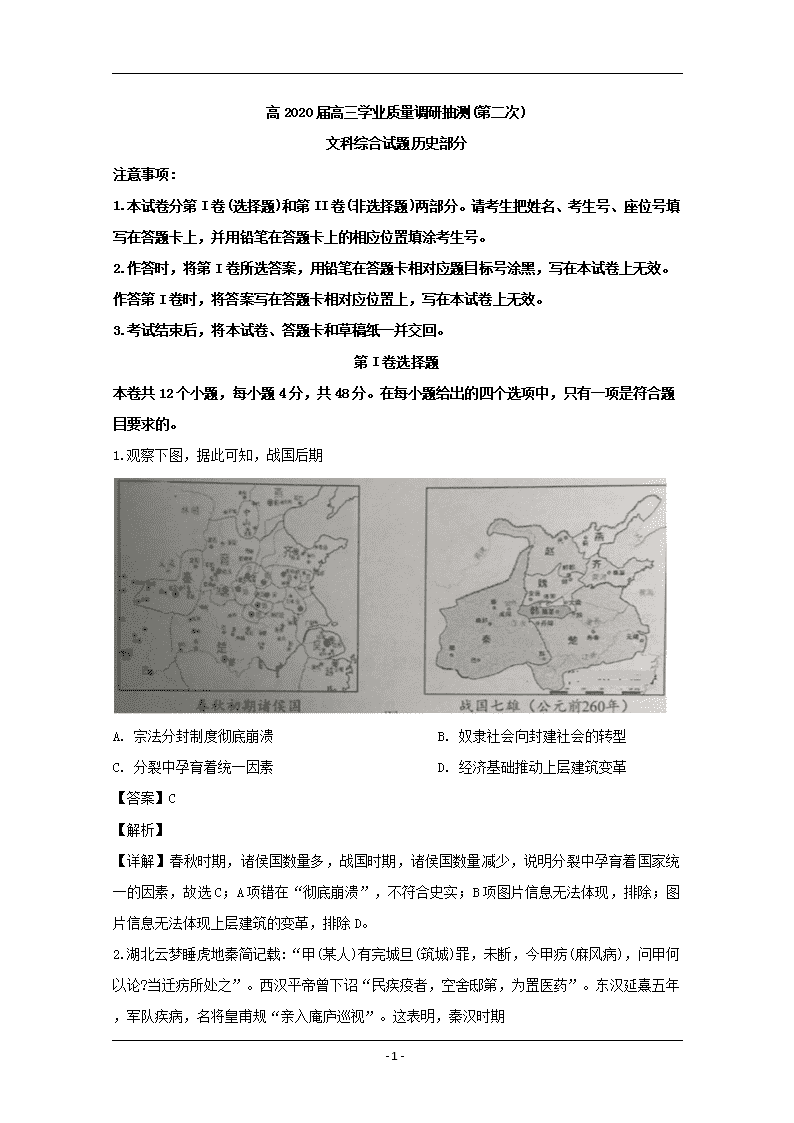

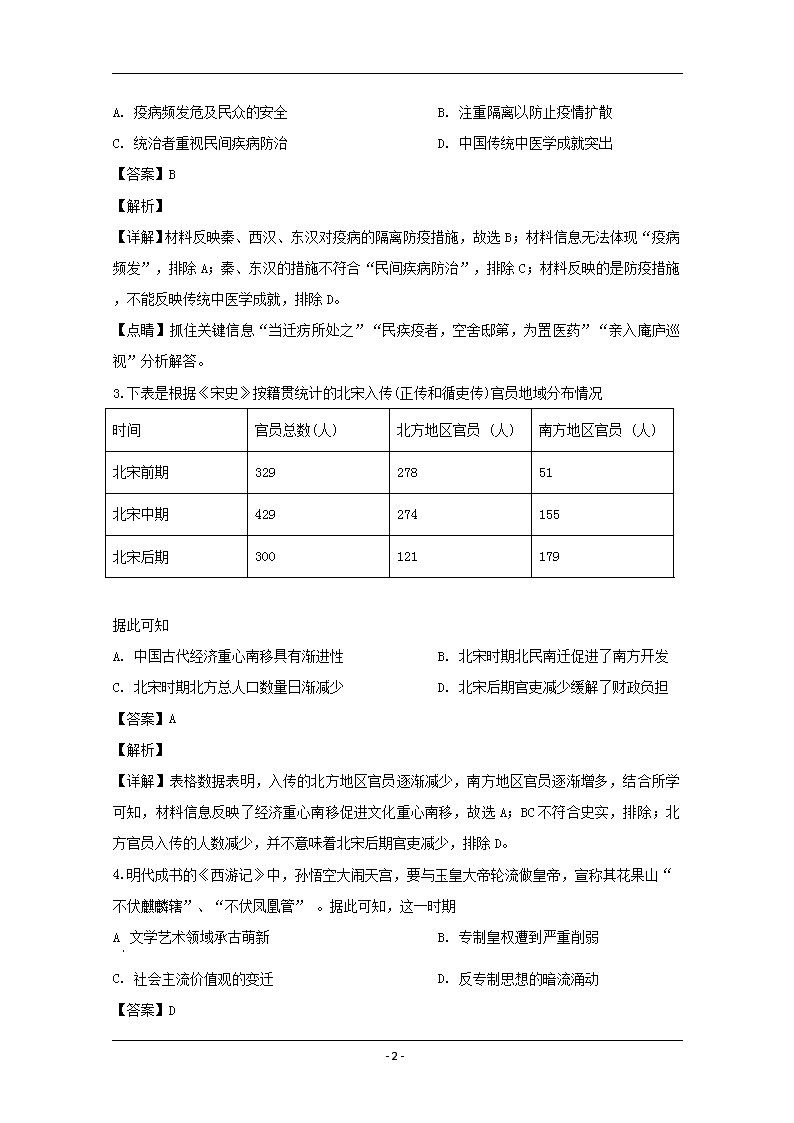

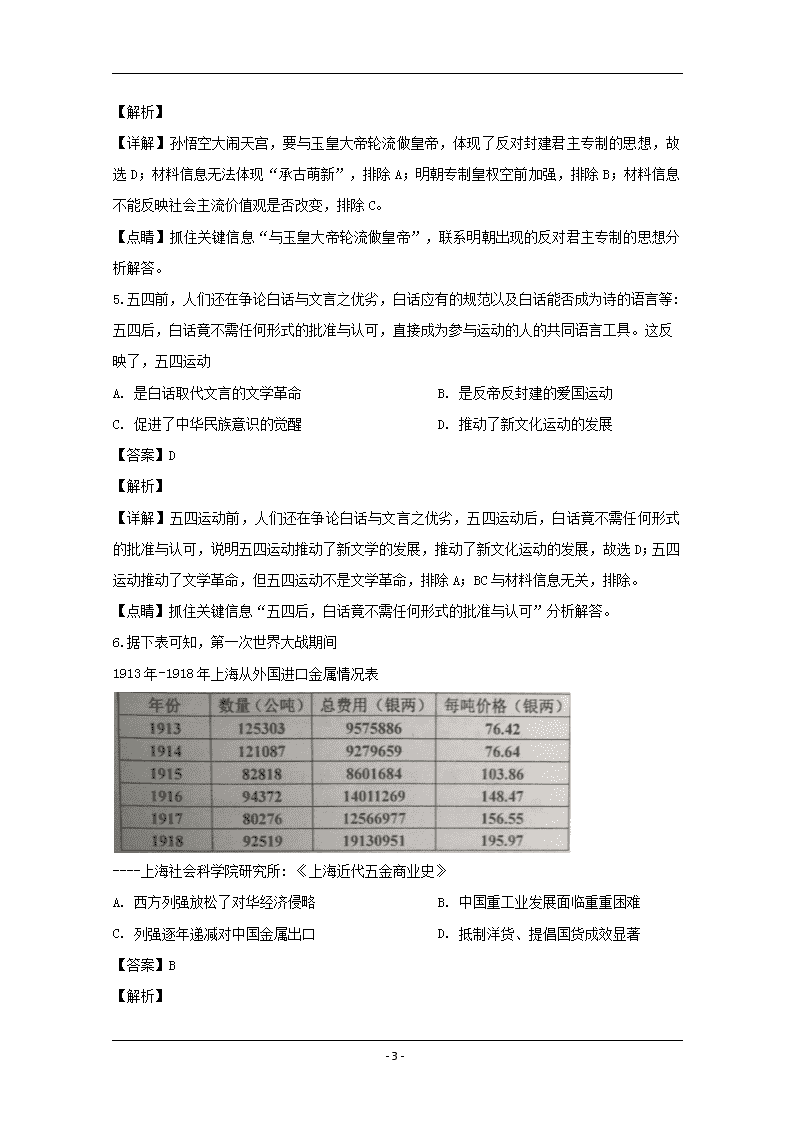

www.ks5u.com 高2020届高三学业质量调研抽测(第二次) 文科综合试题历史部分 注意事项: 1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。请考生把姓名、考生号、座位号填写在答题卡上,并用铅笔在答题卡上的相应位置填涂考生号。 2.作答时,将第I卷所选答案,用铅笔在答题卡相对应题目标号涂黑,写在本试卷上无效。作答第I卷时,将答案写在答题卡相对应位置上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。 第I卷选择题 本卷共12个小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.观察下图,据此可知,战国后期 A. 宗法分封制度彻底崩溃 B. 奴隶社会向封建社会的转型 C. 分裂中孕育着统一因素 D. 经济基础推动上层建筑变革 【答案】C 【解析】 【详解】春秋时期,诸侯国数量多,战国时期,诸侯国数量减少,说明分裂中孕育着国家统一的因素,故选C;A项错在“彻底崩溃”,不符合史实;B项图片信息无法体现,排除;图片信息无法体现上层建筑的变革,排除D。 2.湖北云梦睡虎地秦简记载:“甲(某人)有完城旦(筑城)罪,未断,今甲疠(麻风病),问甲何以论?当迁疠所处之”。西汉平帝曾下诏“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”。东汉延熹五年,军队疾病,名将皇甫规“亲入庵庐巡视”。这表明,秦汉时期 - 13 - A. 疫病频发危及民众的安全 B. 注重隔离以防止疫情扩散 C. 统治者重视民间疾病防治 D. 中国传统中医学成就突出 【答案】B 【解析】 【详解】材料反映秦、西汉、东汉对疫病的隔离防疫措施,故选B;材料信息无法体现“疫病频发”,排除A;秦、东汉的措施不符合“民间疾病防治”,排除C;材料反映的是防疫措施,不能反映传统中医学成就,排除D。 【点睛】抓住关键信息“当迁疠所处之”“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”“亲入庵庐巡视”分析解答。 3.下表是根据《宋史》按籍贯统计的北宋入传(正传和循吏传)官员地域分布情况 时间 官员总数(人) 北方地区官员 (人) 南方地区官员 (人) 北宋前期 329 278 51 北宋中期 429 274 155 北宋后期 300 121 179 据此可知 A. 中国古代经济重心南移具有渐进性 B. 北宋时期北民南迁促进了南方开发 C. 北宋时期北方总人口数量日渐减少 D. 北宋后期官吏减少缓解了财政负担 【答案】A 【解析】 【详解】表格数据表明,入传的北方地区官员逐渐减少,南方地区官员逐渐增多,结合所学可知,材料信息反映了经济重心南移促进文化重心南移,故选A;BC不符合史实,排除;北方官员入传的人数减少,并不意味着北宋后期官吏减少,排除D。 4.明代成书的《西游记》中,孙悟空大闹天宫,要与玉皇大帝轮流做皇帝,宣称其花果山“不伏麒麟辖”、“不伏凤凰管” 。据此可知,这一时期 A 文学艺术领域承古萌新 B. 专制皇权遭到严重削弱 C. 社会主流价值观的变迁 D. 反专制思想的暗流涌动 【答案】D - 13 - 【解析】 【详解】孙悟空大闹天宫,要与玉皇大帝轮流做皇帝,体现了反对封建君主专制的思想,故选D;材料信息无法体现“承古萌新”,排除A;明朝专制皇权空前加强,排除B;材料信息不能反映社会主流价值观是否改变,排除C。 【点睛】抓住关键信息“与玉皇大帝轮流做皇帝”,联系明朝出现的反对君主专制的思想分析解答。 5.五四前,人们还在争论白话与文言之优劣,白话应有的规范以及白话能否成为诗的语言等:五四后,白话竟不需任何形式的批准与认可,直接成为参与运动的人的共同语言工具。这反映了,五四运动 A. 是白话取代文言的文学革命 B. 是反帝反封建的爱国运动 C. 促进了中华民族意识的觉醒 D. 推动了新文化运动的发展 【答案】D 【解析】 【详解】五四运动前,人们还在争论白话与文言之优劣,五四运动后,白话竟不需任何形式的批准与认可,说明五四运动推动了新文学的发展,推动了新文化运动的发展,故选D;五四运动推动了文学革命,但五四运动不是文学革命,排除A;BC与材料信息无关,排除。 【点睛】抓住关键信息“五四后,白话竟不需任何形式的批准与认可”分析解答。 6.据下表可知,第一次世界大战期间 1913年-1918年上海从外国进口金属情况表 ----上海社会科学院研究所: 《上海近代五金商业史》 A. 西方列强放松了对华经济侵略 B. 中国重工业发展面临重重困难 C. 列强逐年递减对中国金属出口 D. 抵制洋货、提倡国货成效显著 【答案】B 【解析】 - 13 - 【详解】由表格数据看出,1913年-1918年间,上海从外国进口金属总费用和价格不断上涨,而总量反而减少了,说明重工业发展很艰难,故选B;材料反映是上海从外国进口金属的情况,表格信息无法体现西方列强放松了对华经济侵略,排除A;上海从外国进口金属数量减少,不能说明列强逐年递减对中国金属出口,排除C;材料反映我国进口金属成本增加,不利于重工业发展,无法体现“抵制洋货、提倡国货成效显著”,排除D。 7.土地革命时期,中共认为封建势力是帝国主义之工具,消灭封建势力是反帝的必由之路;抗战时期,提出凡反法西斯、援华国家都不是帝国主义;“二战” 结束后,认为应联合世界民主力量与美帝国主义斗争。不同时期对“帝国主义”的认知,反映了中国共产党 A. 根据时局调整策略适应革命形势变化 B. 对帝国主义本质认识不断深化与成熟 C. 主张联合民主力量建立反帝统一战线 D. 反帝反封建的革命纲领内涵不断变化 【答案】A 【解析】 【详解】土地革命时期,中共认为封建势力是帝国主义之工具,这是反封建斗争的需要;抗战时期,提出凡反法西斯、援华国家都不是帝国主义,这是团结抗日的需要;二战后,联合世界民主力量与美帝国主义斗争,这是反对霸权主义斗争的需要;材料说明中国共产党根据时局调整策略适应革命形势变化,故选A;材料信息没有涉及帝国主义的具体内容,无法体现对帝国主义的本质认识,排除B;C不能全面反映不同时期对“帝国主义”的认知,排除;D项不能体现二战后对“帝国主义”的认知,排除。 8.20世纪六七十年代,中国建设重点在西南、西北地区。1965- -1975 年,该地区共完成基本建设投资1269.67 亿元,占同期全国基本建设投资的43.5%,近1500家大型企业中,该地区占40%以上。这一举措是 A. “左”倾错误思想指导下的战略部署 B. 改善国民经济布局的西部大开发战略 C. 实现社会主义建设总路线的必由之路 D. 应对国际局势和战争威胁的战略决策 【答案】D 【解析】 【详解】20世纪六七十年代初,中美关系紧张,中苏关系恶化,中国建设重点在西南、西北地区,是应对国际局势和战争威胁的战略决策,故选D;材料举措并非 “左”倾错误,排除A;2006年提出西部大开发战略,1958年提出社会主义建设总路线,BC时间不符合题意,排除。 - 13 - 9.阿提卡遭入侵后,雅典人责怪伯利克里。伯利克里说,“你们攻击我,因为我曾主张战争;而你们表决赞成战争,也是在攻击自己”。远征西西里失败后,雅典人攻击赞成远征的人,“好像自己没有表决赞成似的”。这说明 A. 伯利克里反思直接民主制的弊端 B. 雅典直接民主易产生多数人暴政 C. 雅典民主缺乏群众决策约束机制 D. 雅典对外军事行动由执政官负责 【答案】C 【解析】 【详解】根据“雅典人攻击赞成远征的人,‘好像自己没有表决赞成似的’”可知,材料说明雅典公民的做法缺乏雅典城邦认真负责的态度,雅典民主制度缺乏群众决策约束机制,故选C;材料的主旨不是反思直接民主的弊端,也不是强调多数人暴政,排除AB;对外远征是雅典公民的集体决策,并非执政官个人决策,排除D。 【点睛】抓住关键信息“雅典人攻击赞成远征的人,‘好像自己没有表决赞成似的’”联系雅典民主政治的内容分析解答。 10.14到15世纪之交,佛罗伦萨某修女逃离修道院还俗结婚,因遭教会谴责而向人文主义大师萨琉特蒂求助,大师严厉指责修女“堕落和乱伦”,要她遵从上帝旨意,回归修道院,去“享受灵魂的快乐和幸福”。这表明,该时期人文主义 A. 带有传统“神本”观烙印 B. 借助古典文化反封建神学 C. 主张人们追求现世的幸福 D. 打破了中世纪神学的桎梏 【答案】A 【解析】 【详解】14到15世纪之交,是欧洲文艺复兴时期,人文主义大师要求修女遵从上帝旨意,回归修道院,去“享受灵魂的快乐和幸福”,说明该时期人文主义仍带有传统“神本”观烙印,故选A;BCD不符合“享受灵魂的快乐和幸福”的限定,排除。 11.英国维多利亚时代(1837--1910年) ,家庭祈祷时,依次为家庭成员、管家、厨师、女仆、脚力;在农村,农场主妻子要向牧师的妻子行屈膝礼;宗教仪式上,首先安排乡绅,然后是农场主、商人、店主、工人,最后是农业工人。这反映出,该时期英国 A. 封建传统宗教观念仍旧盛行 B. 工业文明对农村影响甚微 C. 依然存在严重社会等级观念 D. 资本主义尚未战胜封建制度 【答案】C 【解析】 - 13 - 【详解】材料反映出,在家庭祈祷和宗教仪式上,都体现出严格的等级秩序,这说明该时期英国依然存在严重社会等级观念,故选C;A不能全面反映材料信息,排除;家庭祈祷不仅仅反映的是农村,排除B;1688年光荣革命资本主义已经战胜封建制度,排除D。 12.20世纪70年代末,苏联出现“夜间人”现象。“夜间人” 指白天注意与官方保持一致,夜间则阅读地下出版物,交流政治笑话,议论时政,抨击权贵,发泄对现实的不满。从以史为鉴角度看,“夜间人” 现象表明 A. 加强社会主义意识形态引导的必要性 B. 苏联社会主义模式潜伏着失败的危机 C. 强化社会主义国家监察体制的重要性 D. 苏联戈尔巴乔夫新思维战略改革失败 【答案】A 【解析】 【详解】“夜间人”现象的出现充分表明缺乏对马克思主义理想信念,社会已发生了严重的信仰危机,从以史为鉴角度看,应该加强社会主义意识形态引导,故选A;B不符合“以史为鉴角度”,排除;材料表明应该加强社会主义意识形态引导,而不是强化国家监察体制,排除C;20世纪80年代戈尔巴乔夫改革,D时间不符合题意,排除。 第I卷非选择题 本卷包括必考题和选考题两部分。第13题~第14题为必考题,每个试题考生都必须做答。第15题~第17题为选考题,考生根据要求做答。 13.阅读材料,完成下列要求。 材料一 明初在乡村创设以征发赋役为直接目的, 以户籍登记、人户编排为手段的里甲制。明代中晚期在乡村流行保甲制,十家为一保,实行连坐和互相监督,嘉靖后还承担轮流赡养矜寡孤独老人等更多的社会功能。明代后期推行乡约制,没有统一的形制,大多是各乡里结合实际设置相应职务,以道德教化为主要功能,包括宣讲圣谕、倡导互助、处理纠纷等。明太祖禁止官员插手基层乡村事务,通过士绅、宗族和老人等精英群体实施乡村地方自治。为了实现良好的乡村治理效果,明代统治者颁行了许多关于乡村治理的法律条令,还充分利用当地的乡规民约和家族法规。 ----摘编自林乾、 杨练《明代乡村治理体系研究》 - 13 - 材料二鸦片战争后,西方“自治”观念在中国开始流行,并与中国传统的乡绅治理联系在一起,异化为带有一定地方割据色彩的基层政治观念。清末依靠土地、民望而长期扎根于基层乡村社会的乡绅仍然顽强地生存了下来,但所发挥的治理作用并不能像以前那样顺利了。国民党试图通过建立具有武装团体、独立经济利益的地方自治机关,但是也并没能真正实现基层社会治理结构的重塑。中国共产党在根据地进行土地改革,帮助农民从地主手中夺取土地,然后通过鼓励基层百姓选举干部、建立基层政府,实现了“自治”应有的价值内核-民主权利。 中国基层社会在一定时期内实现了一定范围内的自治。 ----摘编自刘凤雪 张佛《近代中国基层社会治理结构的变迁与“自治”观念的中国化》 (1)根据材料一:并结合所学知识,概括明代基层地方治理的特点及意义。 (2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国基层社会治理的变化,并简析其产生的原因。 【答案】(1)特点:建立较完善的基层治理体系;因时而变;重视发挥乡村精英群体的作用;法律规范和道德教化有机结合;国家统一管理和地方自治有机结合。 意义:加强了对乡村的管理,有利于维护社会稳定;促进经济发展,保障国家财政收入;促进儒学的传播;对后世产生深远影响。 (2)变化:基层社会治理受西方自治观念的影响;传统基层治理体系逐渐瓦解;政党对基层治理进行新的尝试。 原因:鸦片战争后,西方思想的传入;中国近代社会动荡,中央政府力量薄弱;受西方民主政治影响,政党政治兴起。 【解析】 【详解】(1)特点:根据“里甲制”乡约制”得出建立较完善的基层治理体系;根据“明代中晚期在乡村流行保甲制,……明代后期推行乡约制”得出因时而变;根据“”得出重视发挥乡村精英群体的作用;根据“通过士绅、宗族和老人等精英群体实施乡村地方自治”得出法律规范和道德教化有机结合;根据“明代统治者颁行了许多关于乡村治理的法律条令,还充分利用当地的乡规民约和家族法规”得出国家统一管理和地方自治有机结合。 意义:可从加强对乡村的管理,维护社会稳定,促进经济发展,促进儒学的传播,对后世影响深远等分析总结。 (2)变化:根据“西方‘自治’观念在中国开始流行”得出基层社会治理受西方自治观念的影响;根据“中国传统的乡绅治理……异化”得出传统基层治理体系逐渐瓦解;根据“国民党试图通过建立具有武装团体、独立经济利益的地方自治机关”得出政党对基层治理进行新的尝试。 原因:根据“鸦片战争后,西方‘自治’观念在中国开始流行”得出鸦片战争后,西方思想的传入;结合所学,还可从中国近代社会动荡,中央政府力量薄弱,政党政治兴起等角度分析总结。 14.阅读材料,完成下列要求。 - 13 - 材料古希腊重视对财富的积累,幸福和快乐的生活是人们追求的目标。中世纪,欧洲鄙弃奢侈生活,主张苦行寡欲。15 世纪末16世纪初,西方人认为奢侈有利,节俭有弊,主张奢侈消费。17-18 世纪中期,人们主张理性消费,如亚当·斯密主张增加生产性消费,抑制非生产性消费。19 世纪末到20世纪中期,大量消费品被制造出来,人们对消费的追求越来越高,越来越奢侈,大众消费时代建立。20 世纪60年开始,个性消费、概念化消费大量涌现,开始出现多元化、个体化趋势。 ----摘编自 陈国庆《西方消费经济思想与消费文化观念变迁研究》 在材料中提取两条或两条以 上的信息,拟定一个论题, 结合所学知识对所拟论题进行简要阐述。(要求: 明确写出所拟论题,阐述需有史实依据。) 【答案】示例: 论题:消费观念受时代变化影响。 在中世纪,西欧经济发展缓慢,基督教盛行,思想上宣传禁欲主义,人们鄙弃奢侈生活,主张苦行寡欲;14、15世纪西欧资本主义萌芽,经济迅速发展,新航路开辟后,殖民扩张掠夺了大量财富,人文主义思想盛行,主张享受现世生活,西方消费观念发生极大转变,主张奢侈消费;17-18世纪, 随着资本主义的发展,启蒙运动倡导理性主义,在消费领域人们主张理性的有节制的消费。 总之,消费观念受时代变迁,特别是经济发展状况、社会主流思想等因素影响。 【解析】 【详解】根据材料,可提出论题:消费观念受时代变化影响。论述:根据“中世纪,欧洲鄙弃奢侈生活,主张苦行寡欲”,说明在中世纪,西欧经济发展缓慢,基督教盛行,思想上宣传禁欲主义;根据“15 世纪末16世纪初,西方人认为奢侈有利,节俭有弊,主张奢侈消费”,说明14、15世纪西欧资本主义萌芽,新航路开辟后,人文主义思想盛行,主张奢侈消费;根据“17-18 世纪中期,人们主张理性消费”,说明17-18世纪, 随着资本主义的发展,启蒙运动倡导理性主义,主张理性的有节制的消费。最后,总结说明消费观念受经济发展状况、社会主流思想等因素影响。 请考生在第15、16、 17 三道历史题中任选一题做答, 如果多做,则按所做的第一题计分。并用2B铅笔在答题卡,上把所选题目题号后的方框涂黑。 15.材料 改革开放后, - 13 - 政府对医疗机构引入经济核算,强调市场机制在资源配置中的作用。医院成为独立经济核算的主体,医院和公共卫生机构可以进行创收。公共卫生、疾病预防、健康促进在卫生政策中地位下降,出现“看病难、看病贵”的现象。2003年,“非典”爆发后,政府和社会开始反思这一卫生政策。同年政府启动新一轮医疗卫生体制改革,开始加大对公共卫生领域的财政投入,将公共卫生服务均等化作为卫生工作的主要目标之一,并且通过立法等手段重建了公共卫生体系,出台了《关于突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知》等政策。2003年, 政府重新扶持建立农村合作医疗制度。2007 年,开始建立城镇居民医疗保险制度。针对农村医疗资源不足的问题,政府出台了加强农村医疗机构建设、培养农村卫生工作人才以及规范药品流通体系等相关政策。 ----摘编自傅虹桥《新中国的卫生政策变迁与国民健康改善》 (1)根据材料,概括2003年以来医疗卫生体制改革的特点。 (2)根据材料并结合所学知识,简析2003年以来医疗卫生体制改革的原因。 【答案】(1)特点:由医疗的市场化改革向政府主导方向发展;政府加大对公共卫生领域的财政投入;通过立法等方式保障医改政策的实施;大力发展农村医疗;强调福利性和公平性。 (2)原因:原有的过度市场化的医改政策带来一些问题;“非典”爆发引起政府和社会反思;随着经济的发展,城乡差距扩大;国家经济实力增强;中国共产党坚持执政为民的理念。 【解析】 【详解】(1)特点:根据“政府启动新一轮医疗卫生体制改革,开始加大对公共卫生领域的财政投入”得出由医疗的市场化改革向政府主导方向发展;根据“政府启动新一轮医疗卫生体制改革,开始加大对公共卫生领域的财政投入”得出政府加大对公共卫生领域的财政投入;根据“通过立法等手段重建了公共卫生体系”得出通过立法等方式保障医改政策的实施;根据“政府重新扶持建立农村合作医疗制度”得出大力发展农村医疗;根据“针对农村医疗资源不足的问题,政府出台了加强农村医疗机构建设、培养农村卫生工作人才”得出强调福利性和公平性。 (2)原因:根据“看病难、看病贵”得出原有的过度市场化的医改政策带来一些问题;根据“‘非典’爆发后,政府和社会开始反思这一卫生政策”得出“非典”爆发引起政府和社会反思;根据“针对农村医疗资源不足的问题,政府出台了加强农村医疗机构建设、培养农村卫生工作人才”得出随着经济的发展,城乡差距扩大;还可从国家经济实力增强,中国共产党坚持执政为民的理念等方面分析总结。 16.材料 二战结束后,美国把太平洋地区的防务范围扩大到日本-- 琉球群岛--台湾菲律宾-- - 13 - 澳大利亚这条近海岛屿链,并通过一系列条约构成了美国在太平洋地区遏制共产主义的战略军事体系。冷战结束后,美国亚太同盟体系有新的调整:由权力主导型向分享型过渡,让盟国承担更多义务,强调同盟间的相互协调与合作;美国在亚太驻军从重装集结变为轻装机动,从固定驻地转为前沿基地。美国不仅在政经军各方面统合同盟体系,更追求在社会、经济、文化一致性基础上形成利益共同体。美国亚太同盟体系无论在主观上还是客观上,都有遏制和围堵中国之嫌,不仅与日本签订《美日安保条约》、还与传统的敌对国如印度及越南发展同盟关系等,有非常明显的指向性。 ----摘编自杨文静《美国亚太同盟体系的调整及其走向》 (1)根据材料并结合所学知识,概括冷战结束后美国亚太同盟体系变化。 (2)根据材料并结合所学知识,简析冷战结束后美国亚太同盟体系调整的原因。 【答案】(1)变化:由美国控制主导走向协调合作;由军事主导型向社会、经济、文化一致的利益共同体转变;同盟对象不断扩大;由遏制苏联向遏制中国的方向转变。 (2)原因:苏联解体,美国成为世界唯一超级大国,其称霸野心更加膨胀;中国综合国力不断增强,美国将其作为主要的竞争对手;冷战结束后,和平和发展成为世界主流;亚洲国家的发展,美国不得不调整与同盟国之间的关系。 【解析】 【详解】(1)变化:根据“由权力主导型向分享型过渡”得出由美国控制主导走向协调合作;根据“美国不仅在政经军各方面统合同盟体系,更追求在社会、经济、文化一致性基础上形成利益共同体”得出由军事主导型向社会、经济、文化一致的利益共同体转变;根据“不仅与日本签订《美日安保条约》、还与传统的敌对国如印度及越南发展同盟关系等”得出同盟对象不断扩大;根据“都有遏制和围堵中国之嫌”得出由遏制苏联向遏制中国的方向转变。 (2)原因:根据“冷战结束后”得出苏联解体,美国成为世界唯一超级大国,其称霸野心更加膨胀;根据所学,还可从中国综合国力不断增强,和平和发展成为世界主流,亚洲国家的发展等角度分析总结。 17.材料 苏颂(1020-1101) ,字子容,泉州同安(今属福建)人。庆历二年(1042 年)中进士。任地方官时,兴修水利,保田防灾,赈济灾民,主张平抑物价。嘉祐二年(1057)任校正医书官,领导参与编撰《图经本草》等医书,发动广大医师和药农呈送标本和药图,并写出详细说明。《困经本草》 成为流传至今的第一部图文并茂的草本书。元熙元年(1086)受诏定夺新旧浑仪。四处奔走,寻觅人才,调来专门人才韩公廉、王鈧之等,不断研究实践,研制成一座将时钟机械和观察用浑仪结合的巨型天文仪器一水运仪象台。 在朝任职期间曾代表宋出使辽,写了《前使辽诗》和《后使辽诗》等文章和书籍,记录出使路线和辽的政治、经济、军事、山川地理和风俗民情、外交礼仪等。 --摘编自白寿彝《中国通史》 - 13 - (1)根据材料并结合所学知识,评析苏颂的主要成就。 (2)根据材料并结合所学知识,简析苏颂取得成就的原因。 【答案】(1)评析:兴修水利等措施有利于社会经济发展;医书的编撰和天文仪器的研制推动了我国古代科学技术的发展;出使辽,促进民族交流;写成相关文章和书籍为后人研究历史提供了借鉴。 (2)原因:品德高尚,有责任担当;重视深入实践研究,注意将书本知识和实践相结合;重视选用专业人才;政府的支持。 【解析】 【详解】(1)评析:根据“兴修水利,保田防灾”得出兴修水利等措施有利于社会经济的发展;根据“参与编撰《图经本草》等医书”“研制成一座将时钟机械和观察用浑仪结合的巨型天文仪器一水运仪象台”得出医书的编撰和天文仪器的研制推动了我国古代科学技术的发展;根据“曾代表宋出使辽”得出出使辽,促进民族交流;根据“《前使辽诗》和《后使辽诗》等文章和书籍,记录出使路线和辽的政治、经济、军事、山川地理和风俗民情、外交礼仪等”得出写成相关文章和书籍为后人研究历史提供了借鉴。 (2)原因:根据“任地方官时,兴修水利,保田防灾,赈济灾民”得出品德高尚,有责任担当;根据“不断研究实践,研制成一座将时钟机械和观察用浑仪结合的巨型天文仪器一水运仪象台”得出重视深入实践研究,注意将书本知识和实践相结合;根据“调来专门人才韩公廉、王鈧之等”得出重视选用专业人才;根据“受诏定夺新旧浑仪”得出政府的支持。 - 13 - - 13 - - 13 -查看更多