- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018-2019学年四川省棠湖中学高二下学期期中考试历史试题 Word版

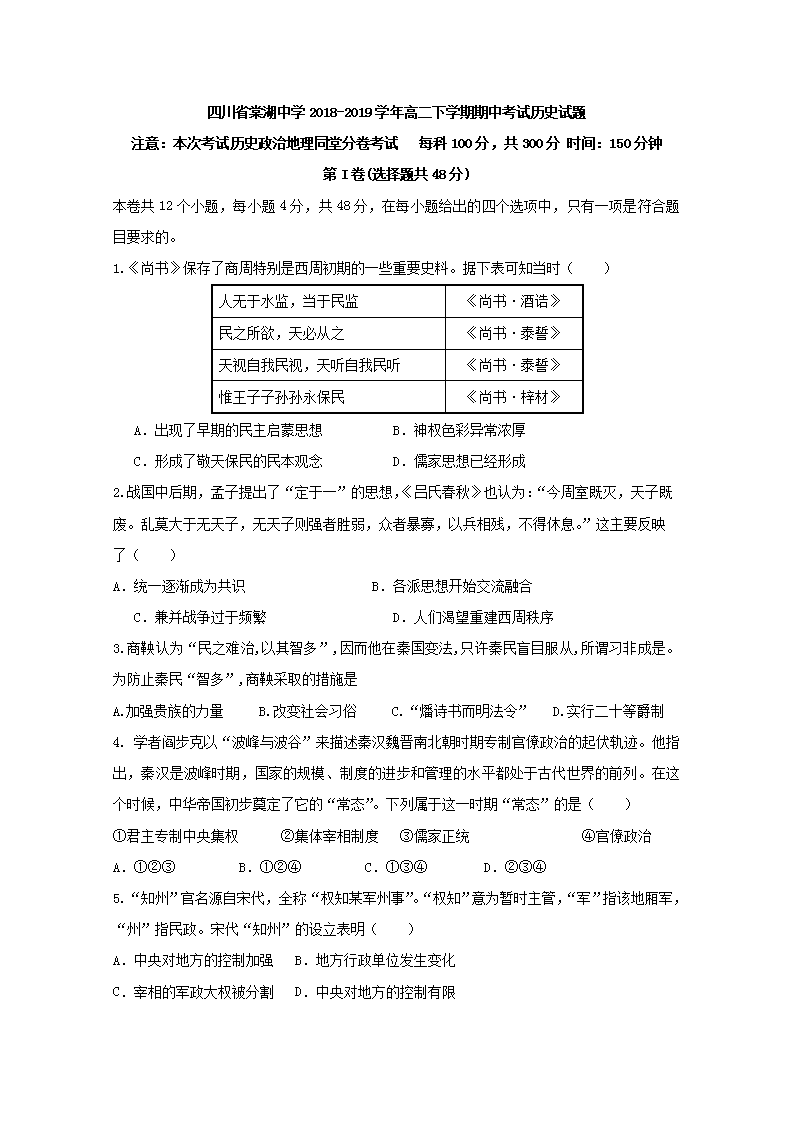

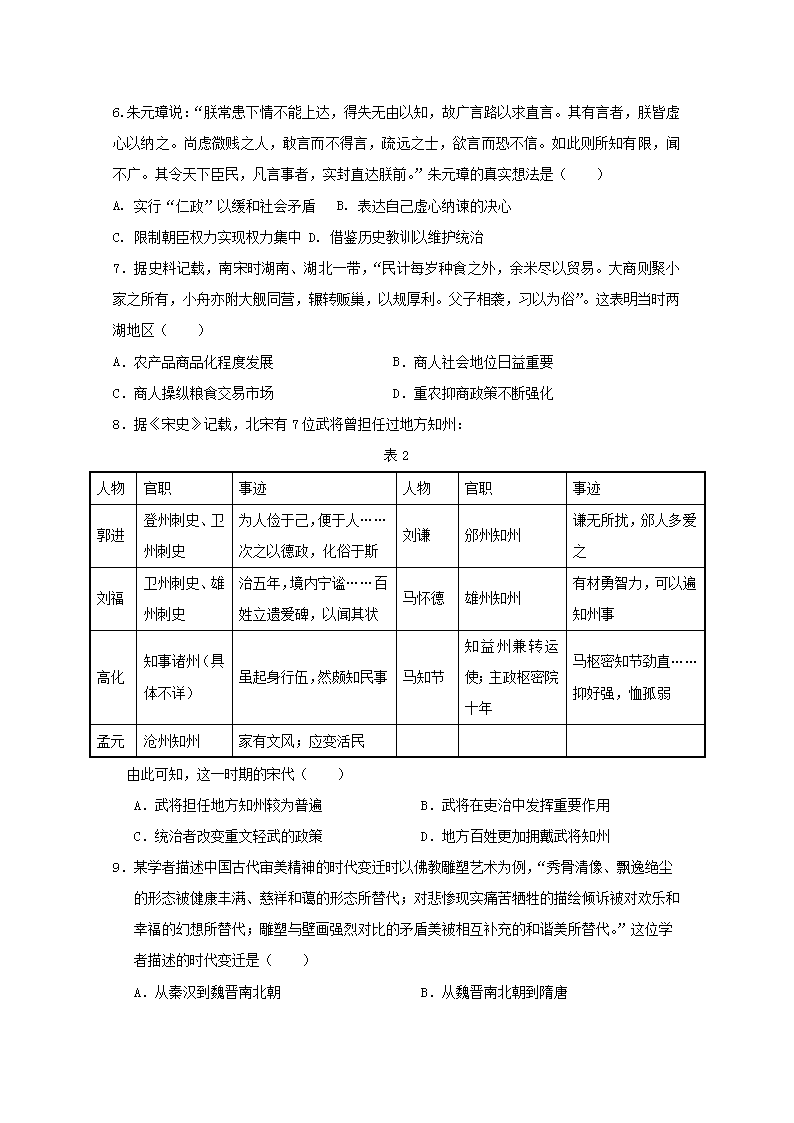

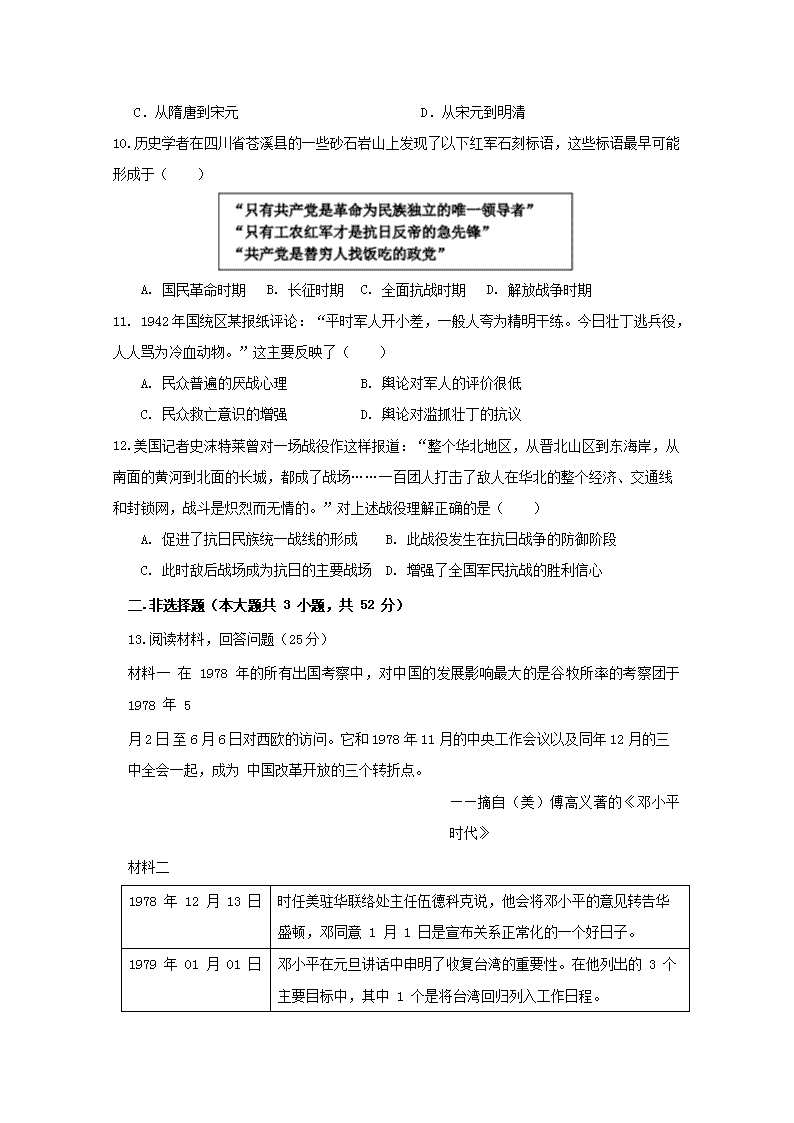

四川省棠湖中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题 注意:本次考试历史政治地理同堂分卷考试 每科100分,共300分 时间:150分钟 第I卷(选择题共48分) 本卷共12个小题,每小题4分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.《尚书》保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。据下表可知当时( ) 人无于水监,当于民监 《尚书·酒诰》 民之所欲,天必从之 《尚书·泰誓》 天视自我民视,天听自我民听 《尚书·泰誓》 惟王子子孙孙永保民 《尚书·梓材》 A.出现了早期的民主启蒙思想 B.神权色彩异常浓厚 C.形成了敬天保民的民本观念 D.儒家思想已经形成 2.战国中后期,孟子提出了“定于一”的思想,《吕氏春秋》也认为:“今周室既灭,天子既 废。乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相残,不得休息。”这主要反映 了( ) A.统一逐渐成为共识 B.各派思想开始交流融合 C.兼并战争过于频繁 D.人们渴望重建西周秩序 3.商鞅认为“民之难治,以其智多”,因而他在秦国变法,只许秦民盲目服从,所谓习非成是。为防止秦民“智多”,商鞅采取的措施是 A.加强贵族的力量 B.改变社会习俗 C.“燔诗书而明法令” D.实行二十等爵制 4. 学者阎步克以“波峰与波谷”来描述秦汉魏晋南北朝时期专制官僚政治的起伏轨迹。他指出,秦汉是波峰时期,国家的规模、制度的进步和管理的水平都处于古代世界的前列。在这个时候,中华帝国初步奠定了它的“常态”。下列属于这一时期“常态”的是( ) ①君主专制中央集权 ②集体宰相制度 ③儒家正统 ④官僚政治 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 5.“知州”官名源自宋代,全称“权知某军州事”。“权知”意为暂时主管,“军”指该地厢军,“州”指民政。宋代“知州”的设立表明( ) A.中央对地方的控制加强 B.地方行政单位发生变化 C.宰相的军政大权被分割 D.中央对地方的控制有限 6.朱元璋说:“朕常患下情不能上达,得失无由以知,故广言路以求直言。其有言者,朕皆虚心以纳之。尚虑微贱之人,敢言而不得言,疏远之士,欲言而恐不信。如此则所知有限,闻不广。其令天下臣民,凡言事者,实封直达朕前。”朱元璋的真实想法是( ) A. 实行“仁政”以缓和社会矛盾 B. 表达自己虚心纳谏的决心 C. 限制朝臣权力实现权力集中 D. 借鉴历史教训以维护统治 7.据史料记载,南宋时湖南、湖北一带,“民计每岁种食之外,余米尽以贸易。大商则聚小家之所有,小舟亦附大舰同营,辗转贩巢,以规厚利。父子相袭,习以为俗”。这表明当时两湖地区( ) A.农产品商品化程度发展 B.商人社会地位日益重要 C.商人操纵粮食交易市场 D.重农抑商政策不断强化 8.据《宋史》记载,北宋有7位武将曾担任过地方知州: 表2 人物 官职 事迹 人物 官职 事迹 郭进 登州刺史、卫州刺史 为人俭于己,便于人……次之以德政,化俗于斯 刘谦 邠州知州 谦无所扰,邠人多爱之 刘福 卫州刺史、雄州刺史 治五年,境内宁谧……百姓立遗爱碑,以闻其状 马怀德 雄州知州 有材勇智力,可以遍知州事 高化 知事诸州(具体不详) 虽起身行伍,然颇知民事 马知节 知益州兼转运使;主政枢密院十年 马枢密知节劲直……抑好强,恤孤弱 孟元 沧州知州 家有文风;应变活民 由此可知,这一时期的宋代( ) A.武将担任地方知州较为普遍 B.武将在吏治中发挥重要作用 C.统治者改变重文轻武的政策 D.地方百姓更加拥戴武将知州 9.某学者描述中国古代审美精神的时代变迁时以佛教雕塑艺术为例,“秀骨清像、飘逸绝尘的形态被健康丰满、慈祥和蔼的形态所替代;对悲惨现实痛苦牺牲的描绘倾诉被对欢乐和幸福的幻想所替代;雕塑与壁画强烈对比的矛盾美被相互补充的和谐美所替代。”这位学者描述的时代变迁是( ) A.从秦汉到魏晋南北朝 B.从魏晋南北朝到隋唐 C.从隋唐到宋元 D.从宋元到明清 10. 历史学者在四川省苍溪县的一些砂石岩山上发现了以下红军石刻标语,这些标语最早可能形成于( ) A. 国民革命时期 B. 长征时期 C. 全面抗战时期 D. 解放战争时期 11. 1942年国统区某报纸评论:“平时军人开小差,一般人夸为精明干练。今日壮丁逃兵役,人人骂为冷血动物。”这主要反映了( ) A. 民众普遍的厌战心理 B. 舆论对军人的评价很低 C. 民众救亡意识的增强 D. 舆论对滥抓壮丁的抗议 12. 美国记者史沫特莱曾对一场战役作这样报道:“整个华北地区,从晋北山区到东海岸,从南面的黄河到北面的长城,都成了战场……一百团人打击了敌人在华北的整个经济、交通线和封锁网,战斗是炽烈而无情的。”对上述战役理解正确的是( ) A. 促进了抗日民族统一战线的形成 B. 此战役发生在抗日战争的防御阶段 C. 此时敌后战场成为抗日的主要战场 D. 增强了全国军民抗战的胜利信心 二.非选择题(本大题共 3 小题,共 52 分) 13.阅读材料,回答问题(25分) 材料一 在 1978 年的所有出国考察中,对中国的发展影响最大的是谷牧所率的考察团于 1978 年 5 月 2 日 至 6 月 6 日对西欧的访问。它和 1978 年 11 月的中央工作会议以及同年 12 月的三中全会一起,成为 中国改革开放的三个转折点。 ——摘自(美)傅高义著的《邓小平时代》 材料二 1978 年 12 月 13 日 时任美驻华联络处主任伍德科克说,他会将邓小平的意见转告华 盛顿,邓同意 1 月 1 日是宣布关系正常化的一个好日子。 1979 年 01 月 01 日 邓小平在元旦讲话中申明了收复台湾的重要性。在他列出的 3 个 主要目标中,其中 1 个是将台湾回归列入工作日程。 1979 年 01 月 06 日 即三中全会刚过两周,北京就为习仲勋开了绿灯,让他准备一个 广东接受外资的方案交北京正式批准。 1979 年 07 月 18 日 在中央一次会议上,邓小平对安徽省第一书记万里说:“不必陷 入争论,你这么干下去就是了,就实事求是地干下去。” ——依据(美)傅高义著的《邓小平时代》改编 (1)依据材料一并结合所学,写出邓小平在 1978 年“中央工作会议”上所作重要讲话的标题,用一 句话指出这一讲话的历史地位,并简述该重要讲话的基本内容。(13 分) (2) 1979 年是中国“改革开放”的开局之年。根据材料二及所学知识,概述这一年我国在内政、外交方面的重大变化。(12 分) 14.(本题15分) 材料 :1948年,汤因比撰文指出,“欧洲(在此实际指西欧)的衰落毋庸置疑”而“欧洲以外的地区正在崛起”。汤因比所指的“欧洲以外的地区”既包括冷战中对抗的两极——美国与苏联,也包括亚非拉等当时已经或者正在摆脱西欧殖民统治的广大地区。他认识到不仅从长远看和平是可以实现的,而且在短期内,冷战不会结束,为一场类似两次世界大战的军事对抗也不会发生。他认为二战的特点之一是其“毁灭性比历史上任何一个时期都大”。 “现代战争的坏性更大,不仅对参战的士兵,而且对平民都有很大影响。这会使人类不惜一切代价避免战争,争取和平”,“在战争这种制度的背后,存在着这样一种设想,就是认为交战国必有一方胜利,一方失败,而战胜国从胜利中所得到的利益一定比付出的多。这种企图往往是隐藏在背后的。实际上,战争往往给胜利者一方也带来破坏。至于核战争,胜利的一方是不存在的,无论你付出多高的代价。这种推测将会打消各国发动战争的合理动机。”——摘编自王薇、王黎《阿诺德・J・汤因比论二战的影响与启示》 (1)根据材料并结合所学知识,指出二战的危害(5分)。 (2)根据材料并结合所学知识,就如何避免新的世界大战的悲剧重演,谈谈你的看法(10分)。 15.阅读材料,完成下列要求。(12分) 材料近代中国翻译日本书籍表(部分) 年代 总类 哲学、宗教 自然、应用科学 社会科学 历史地理 文学艺术 合计 年平均数 1895年 1 1 4 1 2 3 12 1896-1911 8 38 172 366 238 136 958 63.86 1912-1937 20 81 492 660 161 345 1759 70.36 1938-1945 2 4 41 42 17 34 140 20.00 合计 31 124 709 1069 418 518 2869 从如表中提取一个有关中国翻译日本书籍的信息,并简要加以说明。(12分) 答案 一.选择题 1.C 2.A 3.C 4.C 5.A 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B 11.C 12.D 13.(1)标题:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》。(3分) 历史地位:实际上成为中共十一届三中全会的主题报告。(4分) 基本内容:提出解放思想,实事求是;保障人民民主和加强社会主义法制;提出改革经济体制的任务 (6分) (2) 决定对广东、福建两省的对外经济活动实行特殊政策和灵活措施,给予更多的自主权;支持、推进实行包产到户(或包干到户)、联产到组(或包产到组)等责任制;全国人大发表《告台湾同胞书》,宣布采用和平方式统一祖国的方针;中美建立外交关系,实现了两国关系的正常化。(12分,只要写出其中3点即可得12分) 14.(1)危害:造成了大量的人员伤亡;给各参战国造成了巨大的物质损失;给各国人民造成了巨大的心灵伤害;浪费了大量的物资和人力。(5分) (2)看法:反对战争,维护世界和平;充分发挥联合国的作用;反对霸权主义;加强国际合作;应通过和平谈判,友好协商解决国际社会矛盾和争端。(10分) 阅卷说明:(2)题属于运用层面的要求,有一定开放性,紧扣材料主题和问题结合所学知识有针对性回答即可。如:加强联合国的作用;反对霸权主义;加强国际间合作;努力使政治格局多极化,经济格局全球化等。 15.(12分)示例一 信息:甲午战后翻译日本书籍以社会科学类为多。(3分) 说明:甲午战争的失败,先进的中国人将学习的重点转向政治制度,对社会科学的研究大大加强;日本明治维新的启发;戊戌变法的影响;明治维新后日本翻译大量西方书籍。(答出四点9分) 示例二 信息:译书的数献与时局有关。(3分) 说明:1912一1937年期间译书总数、年平均翻译数量最多。民国建立,激发了知识分子的爱国参政热情,他们感到国家全面改革的必要。1937一1945年期间译书量大幅减少。日本全面侵华,时局动荡;战争期间出书条件困难;反日民族情绪的影响(答出四点9分) 示例三 信息:甲午战争前中国翻译日本书籍很少;甲午战后,数量大大增加。(3分) 说明:甲午战前,中国轻视日本。日本明治维新的成功,甲午中日战争中国的战败,促使中国先进知识分子转向日本寻求救亡道路;留日学生大员增加;戊戌变法、清末新政、辛亥革命的影响;明治维新后日本翻译大量西方籍。(答出四点9分)查看更多