- 2021-08-28 发布 |

- 37.5 KB |

- 10页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

黑龙江省大庆实验中学2019-2020学年高二下学期周测(29-30)历史试题

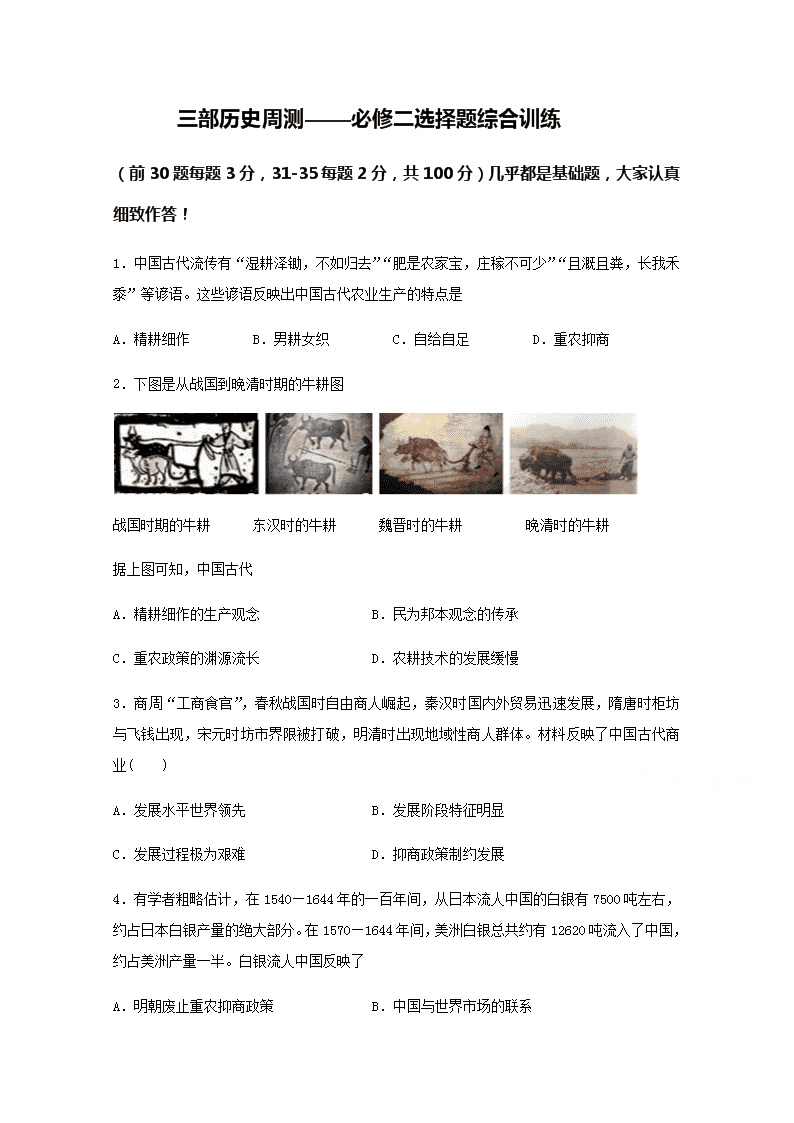

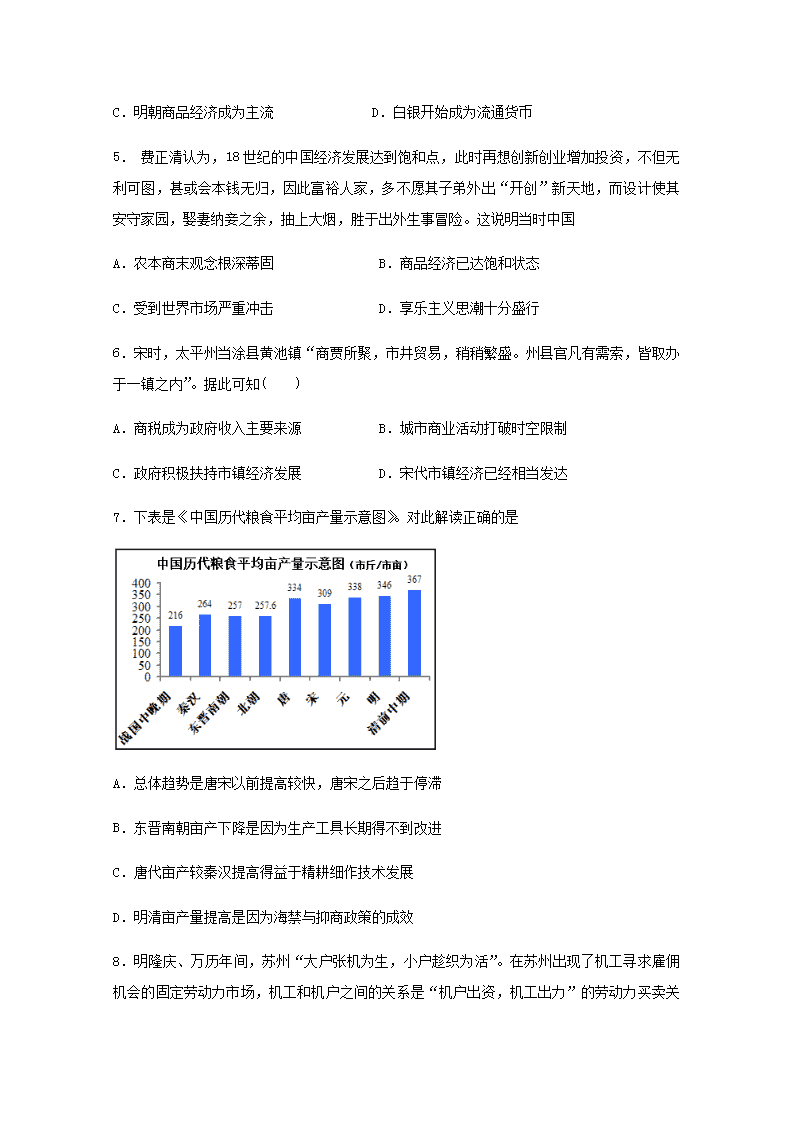

三部历史周测——必修二选择题综合训练 (前 30 题每题 3 分,31-35 每题 2 分,共 100 分)几乎都是基础题,大家认真 细致作答! 1.中国古代流传有“湿耕泽锄,不如归去”“肥是农家宝,庄稼不可少”“且溉且粪,长我禾 黍”等谚语。这些谚语反映出中国古代农业生产的特点是 A.精耕细作 B.男耕女织 C.自给自足 D.重农抑商 2.下图是从战国到晚清时期的牛耕图 战国时期的牛耕 东汉时的牛耕 魏晋时的牛耕 晚清时的牛耕 据上图可知,中国古代 A.精耕细作的生产观念 B.民为邦本观念的传承 C.重农政策的渊源流长 D.农耕技术的发展缓慢 3.商周“工商食官”,春秋战国时自由商人崛起,秦汉时国内外贸易迅速发展,隋唐时柜坊 与飞钱出现,宋元时坊市界限被打破,明清时出现地域性商人群体。材料反映了中国古代商 业( ) A.发展水平世界领先 B.发展阶段特征明显 C.发展过程极为艰难 D.抑商政策制约发展 4.有学者粗略估计,在 1540—1644 年的一百年间,从日本流人中国的白银有 7500 吨左右, 约占日本白银产量的绝大部分。在 1570—1644 年间,美洲白银总共约有 12620 吨流入了中国, 约占美洲产量一半。白银流人中国反映了 A.明朝废止重农抑商政策 B.中国与世界市场的联系 C.明朝商品经济成为主流 D.白银开始成为流通货币 5. 费正清认为,18 世纪的中国经济发展达到饱和点,此时再想创新创业增加投资,不但无 利可图,甚或会本钱无归,因此富裕人家,多不愿其子弟外出“开创”新天地,而设计使其 安守家园,娶妻纳妾之余,抽上大烟,胜于出外生事冒险。这说明当时中国 A.农本商末观念根深蒂固 B.商品经济已达饱和状态 C.受到世界市场严重冲击 D.享乐主义思潮十分盛行 6.宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办 于一镇之内”。据此可知( ) A.商税成为政府收入主要来源 B.城市商业活动打破时空限制 C.政府积极扶持市镇经济发展 D.宋代市镇经济已经相当发达 7.下表是《中国历代粮食平均亩产量示意图》。对此解读正确的是 A.总体趋势是唐宋以前提高较快,唐宋之后趋于停滞 B.东晋南朝亩产下降是因为生产工具长期得不到改进 C.唐代亩产较秦汉提高得益于精耕细作技术发展 D.明清亩产量提高是因为海禁与抑商政策的成效 8.明隆庆、万历年间,苏州“大户张机为生,小户趁织为活”。在苏州出现了机工寻求雇佣 机会的固定劳动力市场,机工和机户之间的关系是“机户出资,机工出力”的劳动力买卖关 系。这说明当时私营手工业 A.人身依附关系加强 B.生产规模的不断扩大 C.出现新的生产关系 D.处于工场手工业阶段 9.北宋时期推行“不抑兼并”的土地政策,这对北宋时期社会经济发展的正面影响是( ) A.推动了宋朝经济重心的南移 B.便于农村人口向城市工商业转移 C.租佃关系成为农业生产主要形式 D.促使新的生产方式开始萌芽 10.受京杭大运河等因素的综合影响,唐朝时,扬州是工商业繁荣的大都会。扬州当时可能 出现的场景是 A.“大街两边民户铺席……约十余里” B.“南北水陆商货在此云集,海上商船在此起航停泊” C.“夜市直至三更才结束,五更又开晓市” D.“匠有常主,记日受值……无主者黎明立桥以待” 11.大英博物馆藏有一只汉代漆杯,其底部刻有六位不同工种工匠和七位监督人员的名字。 这反映了当时的官营手工业( ) A.生产专业细化,官府掌控 B.生产人员众多,效率低下 C.生产技术先进,面向市场 D.生产成本较低,官府出资 12.斯大林在 1929 年宣称:“大约在三年之内,我们的国家将成为全世界粮食产量最高的地 区之一,甚至就是粮食产量最高的地区。”这里实现“粮食产量最高”的途径是指( ) A.实行余粮收集制 B.征收固定的粮食税 C.开展农业集体化 D.扩大农场的自主权 13.1880 年,李鸿章委派龚寿图、郑观应等在上海设局招商,上海机器织布局正式成立。该 局拟招集商股四十万两,织造洋布。经李鸿章奏准,“十年之内只准华商附股搭办,不准另行 设局”。这表明,该企业特性为( ) A.封建主义官僚企业 B.垄断性的封建企业 C.官督商办民用企业 D.民族资本主 义企业 14.据统计,1929 年,美国最大的非金融公司中,有 44%的公司由经营者控制。至 1963 年, 这一比例上升到 84.5%。上述现象体现了 A.人民资本主义 B.经营者革命 C.国家干预经济 D.新自由主 义 15.从 1953 年开始,苏联政府采取提高农产品收购价格、减轻农民负担、鼓励农副业生产和 大规模垦荒等一系列措施,刺激农民的生产积极性,收到了良好的效果。这是由于苏联推行 了 A.新经济政策 B.赫鲁晓夫改革 C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔 夫改革 16.罗斯福新政时期,曾颁布某项法案,通过该法案的实施,到 1935 年初“它使大约 200 万 失业者有了工作;它帮助制止了通货膨胀的重新加剧;它有助于促进企业道德和提倡文明竞 争……它在很大程度上取消了童工和血汗工厂”。该法案是( ) A.《全国工业复兴法》 B.《紧急银行法》 C.《联邦紧急救济法》 D.《公平劳动标准法》 17.1933 年,凯恩斯致信美国总统罗斯福,其中写道:“您已成为那些力求在现行制度范围 内运用明智试验以纠正我们社会弊病的人的委托人。”据此看来,罗斯福新政 A.建立了资本主义计划经济体制 B.在市场机制下大规模干预经济 C.克服了资本主义的经济大萧条 D.继承了胡佛总统自由放任政策 18.20 世纪 70 年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由 2.6%下降到 1.3%,物价上涨 了 1 倍。1981 年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( ) A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降 C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由 19.1959 年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定 7 年内工业生产总值提高 80%, 其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划( ) A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措 C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制 20.1962 年 9 月,苏联《真理报》刊登利别尔曼的《计划、利润、奖金》一文,建议减少国 家规定的计划指标,扩大企业权限;按盈利率高低来评价和激励企业。该文在经济学界反应 热烈,得到了赫鲁晓夫的积极支持,这( ) A.宣告苏联已经突破斯大林体制的束缚 B.表明苏联已否定传统的计划经济理论 C.引发赫鲁晓夫改革的重点由农业转向工业 D.在一定程度上承认了物质利益的作用 21.表 2 20 世纪 30 年代苏联政府收售农副产品价格的统计 产品 付给农庄的收购价格 零售给居民的价格 小麦(每公担) 10 卢布 10 戈比 216 卢布 牛肉(每公斤) 21—55 戈比 7 卢布 60 戈比 牛奶(每公升) 9—14 戈比 1-1.5 卢布 (注:1 卢布=100 戈比) 上表可以用来说明当时苏联 A.城市居民生活水平高 B.集体农庄生产的效率 C.工业建设资金的来源 D.农业经济的产业结构 22.1921 年,列宁宣布说:“我们搞错了,我们的一举一动似乎表明可以在一个几乎不存在 资本主义的国家建成社会主义。在建成一个社会主义社会之前,我们必须重建资本主义。” 对此理解正确的是( ) A.俄国从未经历资本主义阶段 B.列宁主张积极发展资本主义 C.“搞错了”的原因是脱离了国情 D.“重建”的手段是加强国家干预 23.1962 年,中国农村开始试行“三自一包”政策“三自”是指自留地、自负盈亏自由市场, “一包”是指农民可以承包集体土地经营。下列各项对“三自一包”认识正确的是 A.“三自一包”是中共中央调整农村政策的产物 B.“三自一包”彻底终结了“大跃进”时期的“左”倾错误 C.“三自一包”启迪了改革开放时期市场经济体制的建立 D.“三自一包”是国民经济恢复时期的重要政策 24.1947 年,法国开始实施莫内计划(资本主义国家中第一个全国性计划),到 1953 年,煤 炭产量、钢产量有显著提高,交通运输设施得到了修复和改善。之后,又实施了全国指导性 计划——伊尔斯计划(1954—1957),实现了农业的现代化。这表明二战后法国 A.实行计划经济体制具有借鉴的意义 B.创立了国家干预经济的发展新模式 C.借助国家力量促进经济重建与发展 D.通过发展经济极力摆脱美国的控制 25.下图为一战期间沪宁杭地区民族工业发展示意图,对原因解读正确的是 A.民族资本家重视发展重工业 B.官僚资本主义企业的诱导 C.政府放宽对民间设厂的限制 D.主要得益于列强忙于欧战 26.苏(俄)联在七十余年的历史进程中,经历了如图 7 所示的几次较大规模的政策调整。 这些政策 A.有利于巩固工农联盟 B.巩固了集体农庄的基础地位 C.贯穿计划经济的理念 D.反映出农业问题的复杂性 27.“301 条款”是美国《1974 年贸易法》第 301 条的俗称,该条款是美国贸易法中有关对 外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法权条款。依据这一条 款,2018 年 4 月 16 日,美国商务部宣布将全面禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、 软件和技术 7 年,这对于芯片严重依赖美国进口的中兴通讯是致命的打击。材料主要表明 ( ) A.高科技产业发展迅猛 B.世界经济体系发生变化 C.中国制造业基础薄弱 D.美国无视世贸组织规则 28.联合国、国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定等国际政治、经济组织的先后成立, 反映了二战后世界政治经济发展的方向是( ) A.全球化 B.多极化 C.一体化 D.制度化 29.2015 年 7 月 31 日,在国际奥委会第 128 次全会上,国际奥委会主席巴赫宣布:中国北京 获得 2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会举办权。如果北京筹建冬奥会会场需要贷款,可以 向下列哪个机构申请( ) A.国际奥委会 B.世界贸易组织 C.国际货币基金组织 D.世界银行 30.1963 年 1 月,德国总理阿登纳与法国总统戴高乐在巴黎爱丽舍宫签署了《爱丽舍条约》, 条约规定:两国元首和政府首脑以及政府高官要加强密切磋商:两国在外交政策及防务领域 等涉及双方共同利益的问题上,要通过磋商尽可能达成统一的立场、形成共同方案。该条约 的签订 A.为西欧一体化奠定基础 B.标志着法德开始走向和解 C.消除了欧洲内部的矛盾 D.表明资本主义阵营已分裂 31. 2017 年 2 月,英国议会下议院投票通过政府提交的“脱欧”法案,授权首相特雷莎梅启 动“脱欧”程序。3 月英国政府正式启动脱离欧盟的程序。“脱欧”问题实质上反映了 A.英国与欧盟其他成员国矛盾激化 B.欧洲一体化进程的中断 C.主权让渡与国家利益的冲突 D.多极化趋势进一步增强 32.下列图片是 20 世纪后期出现的经济合作组织的标识。这些组织的出现共同体现了当今世 界经济发展的一种趋势。这-趋势是 欧盟 北美自由贸易区 亚太经合组织 A.世界经济全球化的日益增强 B.世界经济区域集团化的加强 C.新旧国际经济秩序斗争激烈 D.发展中国家主导全球化进程 33.1957 年 9 月,中共中央八届三中全会讨论通过了《关于改进工业管理体制的规定(草案)》、 《关于改进商业管理体制的规定(草案)》、《关于改进财政管理体制和划分中央和地方财政管 理权限的规定(草案)》等文件。这些文件的通过表明当时党中央 A.改变了高度集中的计划体制 B.及时纠正“大跃进”的错误 C.积极探索社会主义建设道路 D.扎实推进社会主义三大改造 34. 1960—1965 年我国经济指标变化表 年份 工业增加值(亿元) 城镇就业人员(万人) 农业总产值指数(1952 年为 100) 1960 年 574.16 6119 98.8 1962 年 330.88 4537 103.3 1963 年 371.75 4603 107.5 1965 年 554.24 5136 111.2 据上表可知 A.国民经济调整已初见成效 B.产业结构实现均衡发展 C.“左”倾错误得到彻底纠正 D.计划经济体制全面建立 35.“一五”计划时期,国家将东北地区作为经济建设的重点;改革开放新时期,国家将东部 沿海地区作为对外开放的前沿。影响这两次决策的共同因素是 A.苏联对我国的积极援助 B.国内阶级矛盾的发展变化 C.对国家安全战略的考虑 D.便于接受国外资金和技术 答案: 1--5ADBBA 6--10DCCBB 1--15ACCBB 16--20ABAAD 21--25CCACD 26—30DDDDA 31--35CBCAD查看更多