- 2021-08-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 10页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

天津市第一中学2021届高三上学期第一次月考历史试题 Word版含答案

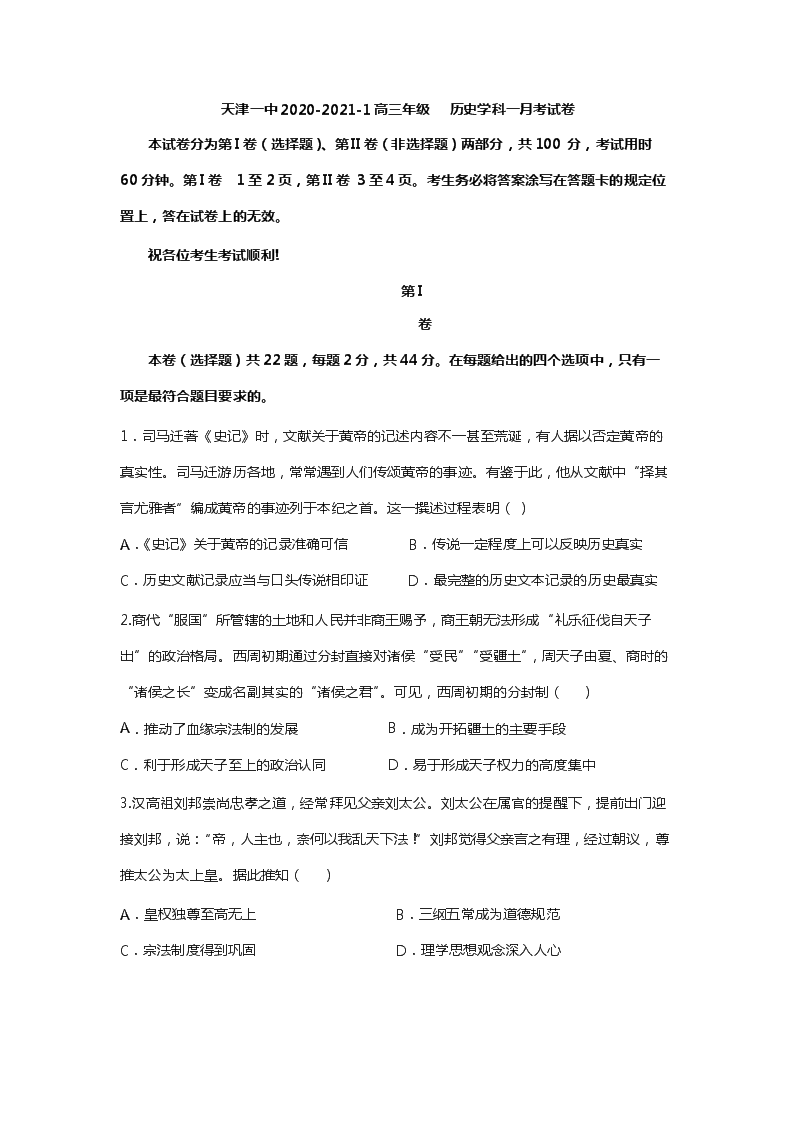

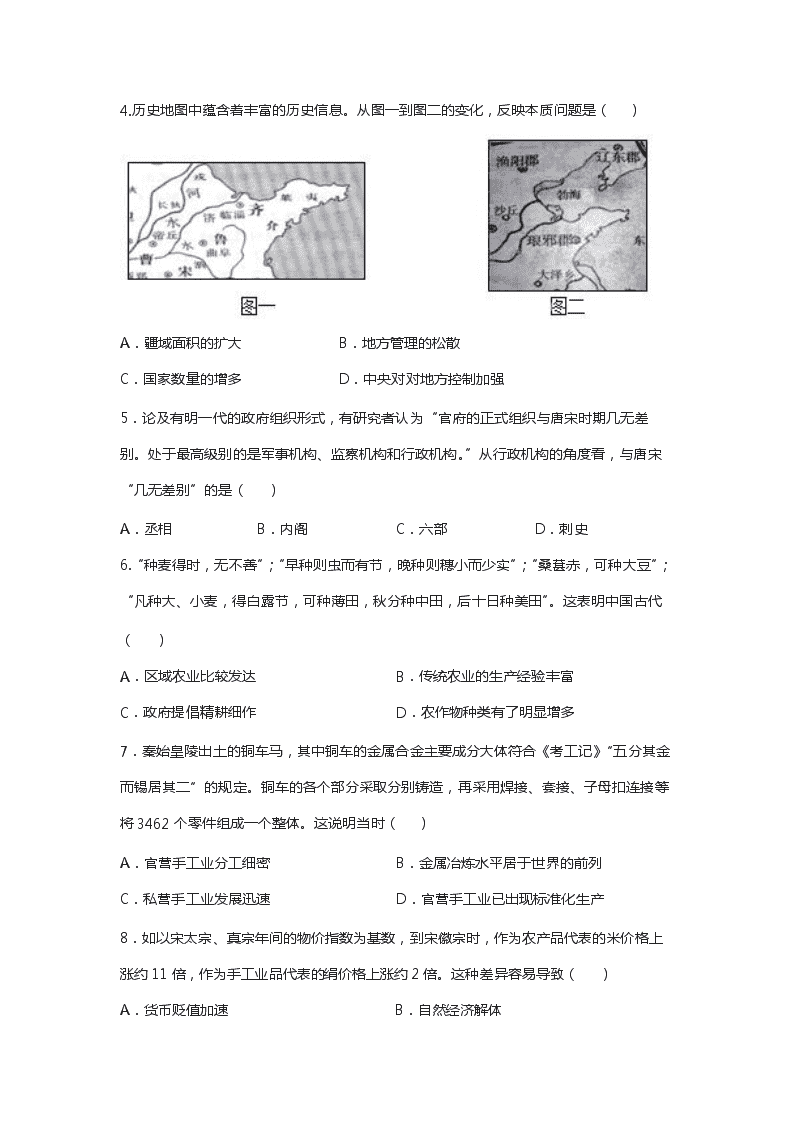

天津一中 2020-2021-1 高三年级 历史学科一月考试卷 本试卷分为第 I 卷(选择题)、第 II 卷(非选择题)两部分,共 100 分,考试用时 60 分钟。第 I 卷 1 至 2 页,第 II 卷 3 至 4 页。考生务必将答案涂写在答题卡的规定位 置上,答在试卷上的无效。 祝各位考生考试顺利! 第 I 卷 本卷(选择题)共 22 题,每题 2 分,共 44 分。在每题给出的四个选项中,只有一 项是最符合题目要求的。 1.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据以否定黄帝的 真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“择其 言尤雅者”编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( ) A.《史记》关于黄帝的记录准确可信 B.传说一定程度上可以反映历史真实 C.历史文献记录应当与口头传说相印证 D.最完整的历史文本记录的历史最真实 2.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子 出”的政治格局。西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的 “诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。可见,西周初期的分封制( ) A.推动了血缘宗法制的发展 B.成为开拓疆土的主要手段 C.利于形成天子至上的政治认同 D.易于形成天子权力的高度集中 3.汉高祖刘邦崇尚忠孝之道,经常拜见父亲刘太公。刘太公在属官的提醒下,提前出门迎 接刘邦,说:“帝,人主也,奈何以我乱天下法!”刘邦觉得父亲言之有理,经过朝议,尊 推太公为太上皇。据此推知( ) A.皇权独尊至高无上 B.三纲五常成为道德规范 C.宗法制度得到巩固 D.理学思想观念深入人心 4.历史地图中蕴含着丰富的历史信息。从图一到图二的变化,反映本质问题是( ) A.疆域面积的扩大 B.地方管理的松散 C.国家数量的增多 D.中央对对地方控制加强 5.论及有明一代的政府组织形式,有研究者认为“官府的正式组织与唐宋时期几无差 别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构。”从行政机构的角度看,与唐宋 “几无差别”的是( ) A.丞相 B.内阁 C.六部 D.刺史 6.“种麦得时,无不善”;“早种则虫而有节,晚种则穗小而少实”;“桑葚赤,可种大豆”; “凡种大、小麦,得白露节,可种薄田,秋分种中田,后十日种美田”。这表明中国古代 ( ) A.区域农业比较发达 B.传统农业的生产经验丰富 C.政府提倡精耕细作 D.农作物种类有了明显增多 7.秦始皇陵出土的铜车马,其中铜车的金属合金主要成分大体符合《考工记》“五分其金 而锡居其二”的规定。铜车的各个部分采取分别铸造,再采用焊接、套接、子母扣连接等 将 3462 个零件组成一个整体。这说明当时( ) A.官营手工业分工细密 B.金属冶炼水平居于世界的前列 C.私营手工业发展迅速 D.官营手工业已出现标准化生产 8.如以宋太宗、真宗年间的物价指数为基数,到宋徽宗时,作为农产品代表的米价格上 涨约 11 倍,作为手工业品代表的绢价格上涨约 2 倍。这种差异容易导致( ) A.货币贬值加速 B.自然经济解体 C.农民税负增加 D.土地兼并严重 9.下表显示了战国至东汉铁犁铧文物分布状况(单位:件),此表可以证明( ) 中原 西北 东北 江南 岭南 战国 117 29 — — — 西汉 238 54 13 47 — 东汉 467 95 41 138 29 A.汉代农业生产力有一定的发展 B.汉代的铁犁技术普及全国 C.农业呈现出明显的区域性差异 D.汉代劳动生产率迅速提高 10.史识是对历史问题的真知灼见,是以科学的史现作指导,通过分析大量可靠的史实, 得出的科学的结论和认识。下列属于“史识”的是( ) A.“大市,自余(其余)小市十余所,大市备置官司,税敛既重,时甚苦之” B.“明代织工曰:吾业虽践,日佣为钱二百缗,”表明资本主义萌芽出现 C. 苏州织造是“江南三织造”之一,主要任务是为皇家提供织绣产品 D.“郑和下西洋是中国古代朝贡贸易的高峰,最远到达红海地区” 11.南宋时,谚语云:“苏湖熟,天下足”。明朝时,松江、苏州二府,棉作压倒稻作, “邑之民业,首藉棉布”,嘉兴、湖州三府,蚕桑压倒稻作,“蚕或不登时,举家辄哭”。清 朝时出现了“江浙百姓全赖湖广(湖北湖南)米粟”的现象。对此认识正确的是( ) A.工商业发展推动了江南地区农业结构调整 B.清朝湖广地区己经成为了全国经济 的重心 C.农产品商品化进程促进了资本主义的萌芽 D.外来作物的引进促进了湖广地区农 业发展 12.管仲认为:“法者天下之至道也……有生法,有守法,有法于法。夫生法者君也……” “君臣、上下、贵践皆从法,此为大治。”从今人的视角看,管仲的“法治”实际上是 ( ) A.“法治即为民治” B.强调“依法治国” C.“反对特权等级” D.“法制下的人治” 13.春秋战国时期,孔子提出“克己复礼”,老子提出“无为而治”,墨子宣扬“兼爱非 攻”,韩非子主张“以法治国”,这些主张的着眼点都在于( ) A.宇宙时空 B.君主权力 C.社会秩序 D.个人价值 14.宋代,由理学家撰写的乡约是很多士人用儒家思想教化乡民的重要工具。明清时期, 地方官广泛推行乡约制度,宣讲皇帝的“圣谕”成为乡约的重要内容。这反映出明清时期 ( ) A.皇权借助儒学进一步扩张 B.国家权力全面深入了基层社会 C.理学逐渐成为了官方哲学 D.儒学丧失了社会道德教化功能 15.李贽称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,自由恋爱;赞扬寡妇再嫁;称赞武则 天是杰出的女政治家;赞颂商鞅、吴起等改革家;肯定封建社会揭竿起义的农民。上述材 料反映了李贽( ) A.破除对孔子思想的迷信,主张思想解放 B.反对封建社会男尊女卑的等级观念 C.反对以三纲五常为核心内容的封建礼教 D.揭露宋明道学家清心寡欲的虚伪主张 16.日本史学家井上清在谈到明朝与日本的贸易时说:“和中国的往来不只是进行和平贸 易、同时也伺机变为海盗,掠夺沿海居民。倭寇和北欧古代的海盗船,以及英国中世纪末 的海盗兼贸易船是一样的。”该材料可证明( ) A.日本与欧洲勾结共同掠夺中国 B.明朝与日本贸易情况复杂多样 C.明朝实行海禁政策有其合理性 D.明朝海禁导致日本海盗的盛行 17.董仲舒在《春秋繁露》中说:“王者必受命而后王。王者必改正朔,易服色,制礼 乐,一统于天下,所以明易姓,非继人,通以己受之于天也。”材料主要体现了董仲舒 ( ) A.“大一统”思想 B.君权神授思想 C.天人感应思想 D.“三纲五 常”思想 18.佣书是指我国古代贫困知识分子受雇替人进行抄写活动而获取报酬的一种行为。隋唐 时期,佣书业一时极盛,在科举制度发展和佛教进一步兴盛的背景下,佣书内容日益集中 化,手抄复制文本的内容逐步以科举及佛教相关内容为主,这一现象( ) A.加速了社会的阶层流动 B.体现了三教合一的潮流 C.加强了王朝的文化专制 D.催生了印刷技术的改良 19.有研究表明:殷卜辞中绝大多数都是人们在求取神的庇护,是对于神灵的祈祷和贞 问;而到了西周时期,彝器铭文则多载人事,多与当时的战争、政治、册封、训诰有关而 少言神灵。这一变化过程表明( ) A.封建王权统治的不断加强 B.青铜器功用发生重大改变 C.汉字的人文传承功能增强 D.铭文较卜辞史料价值更高 20.《诗经》是我国第一部诗歌总集,其所收诗歌最终经孔子编订而成。据此判断以下不 可能在《诗经》中出现的是( ) A.《唐风》 B.《陈风》 C.《郑风》 D.《赵风》 21.清代著名小说家李汝珍在其著作《镜花缘》中借才女卢亭亭的口说:“将来若花姊妹做 了国王,我们同心协力,各矢忠诚,或定礼制乐,或兴利剔弊,或除暴安良,或举贤去 佞,或敬慎刑名,或留心案牍,辅佐他做一国贤君,自己也落个女名臣的美号。”在此,作 者意在表达的思想是( )A.反对专制统治 B.主张男 女平等 C.彻底批判儒学 D.赞同女子参政 22.宋代,以苏轼为代表的文人画家主张“以画为心画”,“不求形似”,鄙弃对事务的如 实描摹,不囿于传统的画理、技法,以意趣为宗,只凭才情性致信笔挥洒。宋代文人画的 兴盛得益于( ) A.理学思想兴起 B.科举制度完善 C.科学技术进步 D.商品经济发展 第 II 卷 本卷(非选择题)共 3 题,共 56 分。 23.(15 分) 中国封建社会实行的是专制主义中央集权制度,其核心是君主专制。但是在这种制度 下也出现了文景之治、贞观之治、康乾盛世等局面,也产生了对世界贡献巨大的四大发 明。这使我们不得不用另类眼光来看待中国古代政治文明。阅读下列材料,回答问题: 材料一 “春秋战国之际,以‘道’自任的知识分子出现以后,首先便面临着如何对 待政治权威的问题……从知识分子一方面说,道统与政统已分,而它们正是道的承担者, 因此握有比政治领袖更高的权威——道德权威”。 ——余英时《士与中国文化》 材料二 唐太宗认为:“以天下之广,四海之众,千端万绪。须合变通,皆委百司商 量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事, 五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?” ——《贞观政要政体》 材料三 文彦博(注:宋神宗时三朝元老、枢密使)“祖宗法制具在,不须更张,以 失人心”。帝(宋神宗)“更张法制,於士大夫诚多不悦,然於百姓何所不便?”文彦博: “为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。”帝:“士大夫岂尽以更张为非,亦自有以为当 更张者。” ——李焘《续资治通鉴长编》 请回答: (1)据材料一并结合所学知识,“士”在商周时期指哪一类人?春秋战国之际,“士”的 含义又是什么?发生这种变化的原因何在?(4 分) (2)依据材料二概括唐太宗关于权力结构的主张和目的。(5 分) (3)结合材料一、三,指出制约皇权的除了相权,还有什么力量?分别说明其为何能够 制约皇权。(6 分) 24.(24 分)货币不仅是市场交易的等价物,更折射出人类社会发展的时代特征。阅读下 列材料,回答问题: 材料一 秦汉的钱币,通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢",唐 高祖武德四年(621 年),统一铸造“开元通宝”钱,此后我国铜钱不再用文字标重量,都 以通宝、元宝相称。北宋时期的四川地区首先出现了纸币——交子。明初,白银普遍流 通,一两白银值铜钱 1000 文。明清时晋商在全国开设了许多票号经营汇兑、借贷等业 务。 ——摘编自千家驹《中国古代货币演变史》 材料二 明代的通货经历了从钱(金属铸币)钞(纸币)为主,银、谷、缣帛等实物 货币并行到银钱兼用、白银为主的结构转变。明初贫农出身的朱元璋欲图构建一个反市场 的劳役和实物经济制度,导致货币经济和市场极度萎缩。15、16 世纪明代市场快速发 展,市场力量使明初通货结构承受着内部紧缩的压力。同时,全球经济贸易结构的发展与 中国在东亚贸易圈中的主导地位,使得明代的宝钞与铜钱难以充当世界货币的职责;海外 白银的大量流入使得明代的通货结构转变成为可能。 ——摘编自邱永志《明代货币结构的转变及其原因:以白银的货币性质为分析视角》 请回答: (1)据材料一,概括中国古代货币演进发展的基本特点。(8 分) (2)据材料二,指出明代通货结构变化的表现,并分析其原因。(12 分) (3)综合上述材料,结合所学知识,指出货币在社会发展中的历史作用。(4 分) 25.(17 分)阅读下列材料,回答问题: 材料一 盖人心之本体即是明德。私欲障碍则本体丧失。圣贤庸愚,同具此心。苟能 致知,皆能明德。……良知在人心,无问于圣愚,天下古今之所同也。 ——王阳明《传习录》 材料二 天无可分,地无可割。王者虽为天之子,天地岂得而私之,而敢贪天地固然 之博厚以割裂为己土乎? ——王夫之《读通鉴论》 以天下之权寄之天下之人,……自公卿大夫,至于百里之宰,一命之官,莫不分天子 之权以各治其事,而天子之权乃益尊。后世有不善治者出焉,尽天下一切之权而收之在 上。而万几之广,固非一人之所能操也。 ——顾炎武《日知录》 材料三 由于历史的局限,王阳明心学毕竟无法承担思想启蒙的历史使命,但是,在 明中叶至明清之际巨大的历史变动和思想嬗递过程中,王阳明心学毕竟高扬了唯心主义式 的主体意识,毕竟也曾“震霆启寐,烈耀破迷”,激发过人们“性灵”的火花,吸引过人们 “解缆放船,纵横由我”,唤醒了人们去“破块启蒙”。 ——刘辉平《王阳明心学与明清之际早期启蒙思潮》 请回答: (1)据材料一,归纳王阳明的主要观点。(6 分) (2)材料二中,王夫之在抨击当时政治制度中的哪些现象?针对这些现象,顾炎武提出 了怎样的对策?(3 分) (3)结合材料三的观点,论述材料一与材料二的联系。结合所学知识,对明中期后儒家 思想的新发展进行简要评价。(8 分) 参考答案 1-5 BCADC 6-10 BDDAB 11-15 ADCAC 16-20 CBDCD 21- 22 DA 23.(15 分)【答案】 (1)宗法制的最末一个等级;(1 分)类似于今天的知识分子。(1 分) 原因:分封制、宗法制逐步瓦解;士成为政治、思想、文化上活跃的阶层。(2 分) (2)主张:百官商议、宰相筹划、皇帝决策。(3 分) 目的:减少决策失误,巩固统治。(2 分) (3)儒家道德权威、士大夫阶层、祖宗家法。(3 分) 原因:儒家虽然主张积极参与政治,但是以君主的行为是否符合儒家的政治理想为标准; 士大夫阶层认为“道统”高于“政统”;宗法制确立以来,宗法观念深入人心,尊祖敬宗成 为我国古代社会的传统。(3 分) 24.(24 分)【答案】 (1)特点:钱文内容发生变化(由重量相称到年号相称);货币材质发生改变(由金属货 币向纸发展);白银逐渐成为普遍流通货币;成熟的金融运作方式逐渐出现。(8 分) (2)变化:由钱钞为主,实物货币并行到银钱兼用、白银为主。(4 分) 原因:商品经济的发展;国际贸易的扩大;中国主导东亚贸易圈;海外白银大量流入。(8 分) (3)作用:促进商品经济发展;扩大海内外贸易;推动社会发展(4 分) 25.(17 分)【答案】 (1)观点:要加强道德修养;良知往往被私欲所侵蚀;良知是人固有的善性;致良知。 (6 分) (2)现象:君主专制(中央集权);家天下。对策:分散天子的权力。(3 分) (3)联系:心学促进思想解放,挑战传统儒学,明清之际在政治上表现为批判封建专制。 (4 分) 评价:一方面,对传统儒学批判继承,促使中国传统文化重新焕发了生机;另一方面,无 法承担思想启蒙的历史使命。(4 分)查看更多