- 2021-08-06 发布 |

- 37.5 KB |

- 21页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年安徽省淮北市第一中学高二上学期第二次月考化学试题 解析版

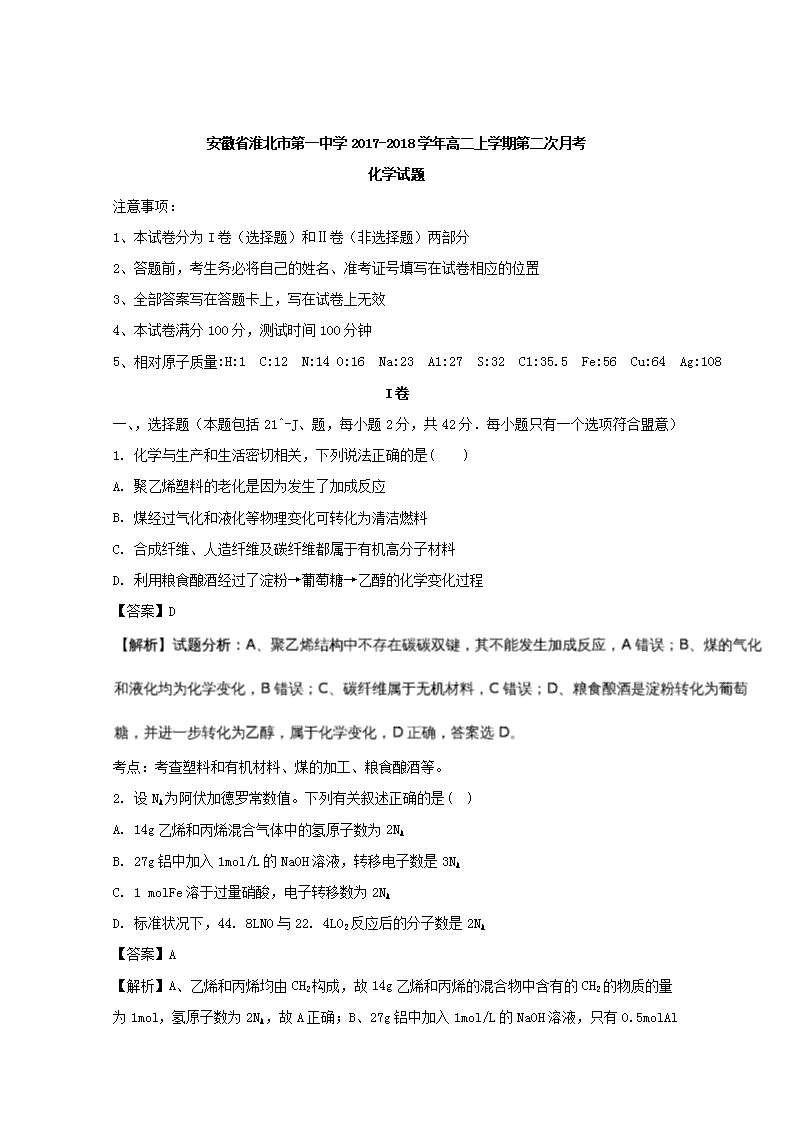

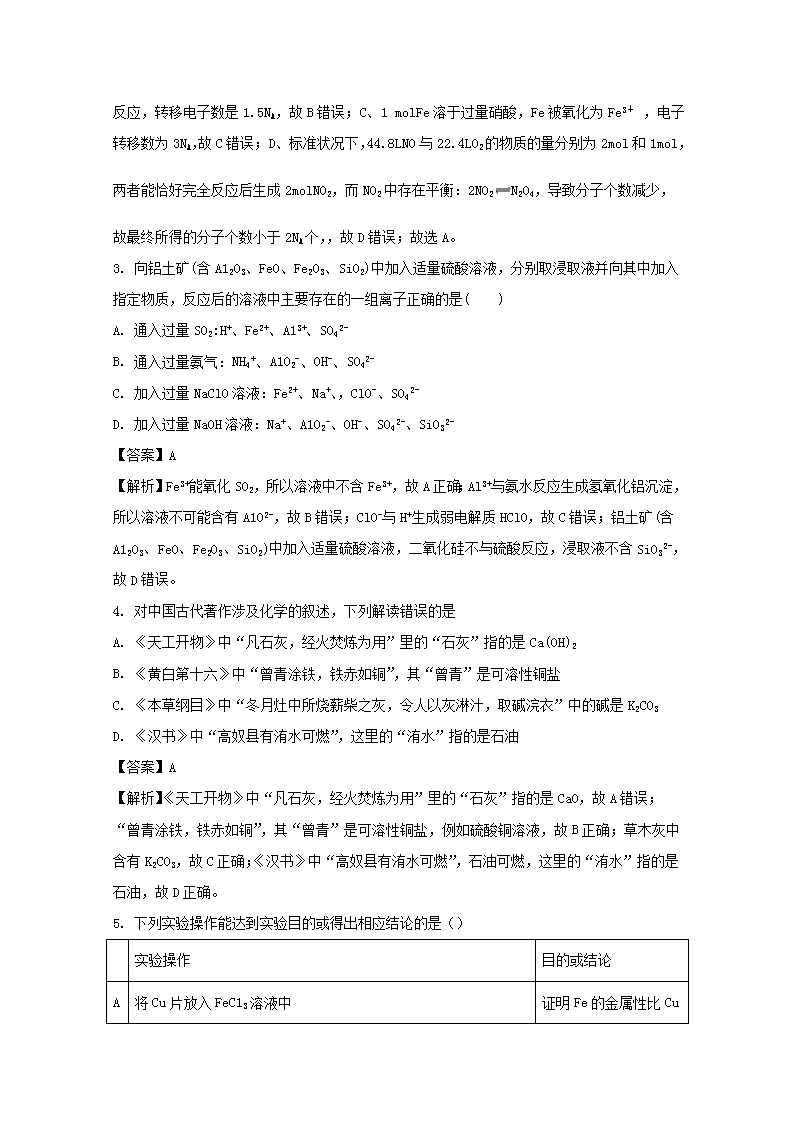

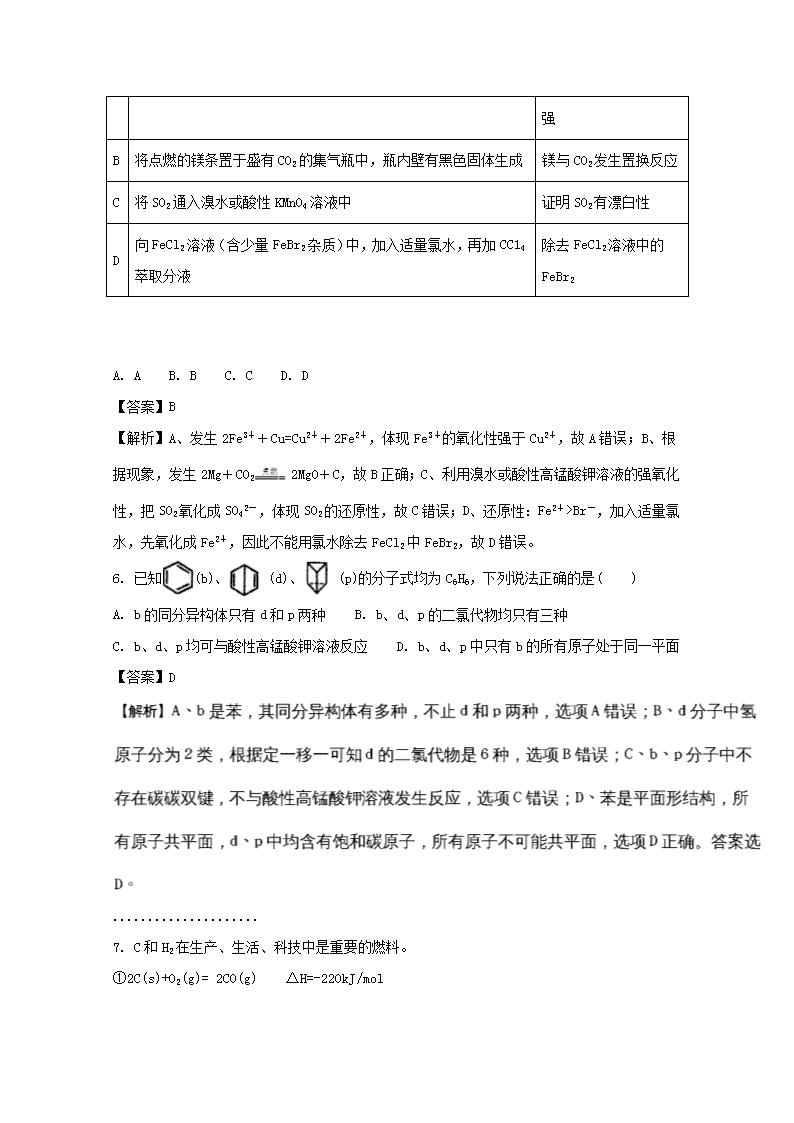

安徽省淮北市第一中学2017-2018学年高二上学期第二次月考 化学试题 注意事项: 1、本试卷分为I卷(选择题)和Ⅱ卷(非选择题)两部分 2、答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷相应的位置 3、全部答案写在答题卡上,写在试卷上无效 4、本试卷满分100分,测试时间100分钟 5、相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 A1:27 S:32 C1:35.5 Fe:56 Cu:64 Ag:108 I卷 一、,选择题(本题包括21^-J、题,每小题2分,共42分.每小题只有一个选项符合盟意) 1. 化学与生产和生活密切相关,下列说法正确的是( ) A. 聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应 B. 煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁燃料 C. 合成纤维、人造纤维及碳纤维都属于有机高分子材料 D. 利用粮食酿酒经过了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程 【答案】D 考点:考查塑料和有机材料、煤的加工、粮食酿酒等。 2. 设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是( ) A. 14g乙烯和丙烯混合气体中的氢原子数为2NA B. 27g铝中加入1mol/L的NaOH溶液,转移电子数是3NA C. 1 molFe溶于过量硝酸,电子转移数为2NA D. 标准状况下,44. 8LNO与22. 4LO2反应后的分子数是2NA 【答案】A 【解析】A、乙烯和丙烯均由CH2构成,故14g乙烯和丙烯的混合物中含有的CH2的物质的量为1mol,氢原子数为2NA,故A正确;B、 27g铝中加入1mol/L的NaOH溶液,只有0.5molAl反应,转移电子数是1.5NA,故B错误;C、1 molFe溶于过量硝酸,Fe被氧化为Fe3+ ,电子转移数为3NA,故C错误;D、标准状况下,44.8LNO与22.4LO2的物质的量分别为2mol和1mol,两者能恰好完全反应后生成2molNO2,而NO2中存在平衡:2NO2N2O4,导致分子个数减少,故最终所得的分子个数小于2NA个,,故D错误;故选A。 3. 向铝土矿(含A12O3、FeO、Fe2O3、SiO2)中加入适量硫酸溶液,分别取浸取液并向其中加入指定物质,反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是( ) A. 通入过量SO2:H+、Fe2+、A13+、SO42- B. 通入过量氨气:NH4+、A1O2-、OH-、SO42- C. 加入过量NaClO溶液:Fe2+、Na+、,ClO-、SO42- D. 加入过量NaOH溶液:Na+、A1O2-、OH-、SO42-、SiO32- 【答案】A 【解析】Fe3+能氧化SO2,所以溶液中不含Fe3+,故A正确;Al3+与氨水反应生成氢氧化铝沉淀,所以溶液不可能含有A1O2-,故B错误;ClO-与H+生成弱电解质HClO,故C错误;铝土矿(含A12O3、FeO、Fe2O3、SiO2)中加入适量硫酸溶液,二氧化硅不与硫酸反应,浸取液不含SiO32-,故D错误。 4. 对中国古代著作涉及化学的叙述,下列解读错误的是 A. 《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”里的“石灰”指的是Ca(OH)2 B. 《黄白第十六》中“曾青涂铁,铁赤如铜”,其“曾青”是可溶性铜盐 C. 《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是K2CO3 D. 《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,这里的“洧水”指的是石油 【答案】A 【解析】《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”里的“石灰”指的是CaO,故A错误; “曾青涂铁,铁赤如铜”,其“曾青”是可溶性铜盐,例如硫酸铜溶液,故B正确;草木灰中含有K2CO3,故C正确;《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,石油可燃,这里的“洧水”指的是石油,故D正确。 5. 下列实验操作能达到实验目的或得出相应结论的是() 实验操作 目的或结论 A 将Cu片放入FeC13溶液中 证明Fe的金属性比Cu强 B 将点燃的镁条置于盛有C02的集气瓶中,瓶内壁有黑色固体生成 镁与CO2发生置换反应 C 将SO2通入溴水或酸性KMnO4溶液中 证明SO2有漂白性 D 向FeCl2溶液(含少量FeBr2杂质)中,加入适量氯水,再加CC14萃取分液 除去FeCl2溶液中的FeBr2 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】A、发生2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,体现Fe3+的氧化性强于Cu2+,故A错误;B、根据现象,发生2Mg+CO22MgO+C,故B正确;C、利用溴水或酸性高锰酸钾溶液的强氧化性,把SO2氧化成SO42-,体现SO2的还原性,故C错误;D、还原性:Fe2+>Br-,加入适量氯水,先氧化成Fe2+,因此不能用氯水除去FeCl2中FeBr2,故D错误。 6. 已知(b)、 (d)、 (p)的分子式均为C6H6,下列说法正确的是( ) A. b的同分异构体只有d和p两种 B. b、d、p的二氯代物均只有三种 C. b、d、p均可与酸性高锰酸钾溶液反应 D. b、d、p中只有b的所有原子处于同一平面 【答案】D ..................... 7. C和H2在生产、生活、科技中是重要的燃料。 ①2C(s)+O2(g)= 2CO(g) △H=-220kJ/mol ② 下列推断正确的是( ) A. C(s)的燃烧热ll0kJ/mol B. 2H2 (g) +O2 (g) =2H2O (g) △H=+480kJ/mol C. C(s) +H2O(g)==CO(g) +H2 (g) △H=-220kJ/mol D. 分解2molH2O(1),至少需要4×462kJ的热量 【答案】C 【解析】A 、2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H1=-220kJ·mol-1,C(s)+1/2O2(g)═CO(g)△H1=-110kJ·mol-1,但 C(s)的燃烧热指生成稳定的氧化产物二氧化碳所放出的热量,燃烧热大于110 kJ·mol-1,故A错误; B、2mol水分子中含有4molH-O键,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=反应物总键能-生成物总键能=436kJ·mol-1×2+496kJ·mol-1-4×462kJ·mol-1=-480KJ·mol-1,故B错误;C.①C(s)+1/2O2(g)═CO(g)△H1=-110kJ·mol-1,②2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-480KJ·mol-1,由①-1/2×②得:C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)△H1=(-110kJ·mol-1)-1/2×(-480KJ·mol-1)=+130 kJ·mol-1,故C正确;D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-480KJ·mol-1,将方程式反应物和生成物互换,则反应热变换正负号,分解2 mol H2O(l),至少需要提供480KJ热量,故D错误;故选C. 点睛:本题考查了热化学方程式、反应热的计算,题目难度中等,难点:键能与反应热的关系,易错点:D,要注意水的状态。对学生的分析能力和计算能力要求较高。 8. 下列依据热化学方程式得出的结论正确的是( ) A. 若2H2(g)+O2(g) =2H2O(g) △H=-483.6 kJ/mol,则l molH2燃烧放出热量为241.8 kJ/mol B. 若C(石墨,s)=C(金刚石,s) △H >0,则石墨比金刚石稳定 C. 已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) △H =-57.4 kJ/mol,则20.0g NaOH固体与稀盐酸完全中和,放,出28.7lkJ的热量 D. 已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) △H1;2C(s)+O2(g) =2CO(g) △H2,则△H1 >△H2 【答案】B 【解析】A、燃烧热是生成稳定的产物(液态水)放出的热量,不能是气态水,故A错误; B、已知C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,石墨能量小于金刚石,则金刚石比石墨活泼,石墨比金刚石稳定,故B正确; C、已知NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣57.4 kJ•mol﹣1,NaOH固体溶于水放热,所以20.0gNaOH固体与稀盐酸完全中和,放出热量大于28.7kJ,故C错误; D、己知2C(s)+2O2(g)═2CO2(g)△H1,2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H2,一氧化碳转化为二氧化碳是放热过程;焓变包含负号,则△H1<△H2,故D错误; 故选B. 9. 用石墨电极完成下列龟解实验。 实验一 实验二 装置 a、d处试纸变蓝;b处变红,局部褪色;c处无明显变化 两个石墨电极附近有气泡产生;n处有气泡产生;…… 下列对实验现象的解释或推测不合理的是( ) A. a、d处:2H2O+2e-=H2↑+2OH- B. b处失电子,发生氧化反应 C. c处发生了反应:Fe-3e-=Fe3+ D. 根据实验一的原理,实验二中m处能析出铜 【答案】C 【解析】A.a、d处试纸变蓝,为阴极,生成OH-,电极反应为2H2O+2e-═H2↑+2OH,故A正确;B、b处变红,局部褪色,是因为Cl2+H2O=HCl+HClO,HCl的酸性使溶液变红,HClO的漂白性使局部褪色,b处失电子,2Cl――2e― =Cl2,发生氧化反应,故B正确;C、c处为阳极,发生反应:Fe-2e-═Fe2+,故C错误;D、实验一ac形成电解池,db形成电解池,所以实验二也相当于形成三个电解池,一个球两面为不同的两极,左边铜珠的左侧为阳极,发生的电极反应为Cu-2e-=Cu2+,右侧(即位置m处)为阴极,发生的电极反应为Cu2++2e-=Cu,同样右边铜珠的左侧为阳极,右侧(即位置n处)为阴极,因此m处能析出铜的说法正确,故D正确;故选C。 10. 将0.2mol硝酸银、0.4mol硝酸铜、0.6mol氯化钾溶于水,配成l00mL溶液,用惰性电极电解一段时间后,若在一极析出0.3mol铜,此是在另一极上产生的气体体积(标准状况)为多少 A. 4.48L B. 5.6L C. 6.72L D. 7.84L 【答案】B 【解析】试题分析:阴极反应的先后顺序为、,根据题意阳极生成0.2 mol银、0.3moLCu;转移电子0.8 mol;阳极反应的先后顺序为、,生成氯气0.3mol,转移电子0.6mol,所以反应转移电子0.2mol,生成氧气0.05 mol;阳极生成气体的总量为0.35 mol ;体积为(标况)7.84L。 考点:本题考查电化学反应。 11. 厨房垃圾发酵液可通过电渗析法处理,同时得到乳酸。原理如图所示(图中HA表示乳酸分子,A-表示乳酸根离子,乳酸的摩尔质量为90g/mol,下列有关说法中正确的是( ) A. 电极a为阴极,放出H2 B. 通电一段时间后,硫酸溶液的pH升高 C. A-通过阴离子交换膜从阴极进入浓缩室 D. 对400mLl0g/L乳酸溶液通电后,当外电路通过0.5mole-时浓度,上升为145g.L-1(溶液体积变化忽略不计) 【答案】C 【解析】A、A-通过阴离子交换膜到左侧生成HA,说明在b电极上阳离子放电,剩余A-,阳离子在阴极放电,所以b为阴极,a为阳极,故A错误;B、阳极上是阴离子氢氧根离子发生失电子的氧化反应,电极反应式为:4OH--4e-═2H2O+O2↑,硫酸中H+ 浓度增大,硫酸溶液的pH降低,故B错误;C、A-通过阴离子交换膜从阴极进入浓缩室,故C正确;D、在阳极上发生电极反应:4OH--4e-═2H2O+O2↑,阴极上发生电极反应:2H++2e-=H2 ↑,根据电极反应方程式,则有:HA~H+~1/2H2,根据差值法,乳酸的浓度变化量是(145g·L-1-10g·L-1)/90g·mol-1=1.5mol·L-1,即生成HA的物质的量是1.5mol·L-1×0.4L=0.6mol,所以产生氢气是0.3mol即转移电子数为0.6mol,故D错误;故选C。 12. 微生物电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置,其工作原理如图所示。下列有关微生物电池的说法错误的是( ) A. 负极反应中有CO2生成 B. 微生物促进了反应中电子的转移 C. 质子通过交换膜从正极区移向负极区 D. 电池总反应为C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O 【答案】C 【解析】试题分析:A、通氧气一极为正极,根据工作原理,正极反应式O2+4H++4e-=2H2O,故说法错误;B、在微生物作用下,将化学能转化成电能,因此说微生物促进反应中电子的转移,故说法正确;C、根据原电池的工作原理,阳离子从负极区移向正极区,故说法错误;D、此电池相当于葡萄糖在氧气中燃烧,因此总电极反应式为C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O,故说法正确。 考点:考查电极反应式的书写、原电池的工作原理等知识。 13. 图中烧杯中盛的是天然水,铁腐蚀的速率由快到慢的顺序是( ) A. ③>②>①>⑤>④ B. ⑤>②>①>③>④ C. ⑤>②>③>④>① D. ③>④>⑤>②>① 【答案】A 【解析】如果作为原电池负极、电解池阳极的金属, 腐蚀速度加快,且作负极的金属腐蚀速率小于作阳极的金属腐蚀速率,作为原电池正极、电解池阴极的金属被保护,①中只有铁一种金属,不能构成原电池;②构成原电池,铁易失电子而作负极,加速被腐蚀;③是电解池,铁连接原电池正极而作阳极,加速被腐蚀,且腐蚀速率大于铁作负极;④是电解池,铁连接原电池负极而作阴极,被保护;⑤构成原电池,锌易失电子而作负极,铁作正极,铁被保护;则铁被腐蚀快慢顺序是③>②>①>⑤>④,故选A。 14. 铅蓄电池的工作原理为:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,研读下图,下列判断不正确的是( ) A. K闭合时,d电极反应式:PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H++SO42- B. 当电路中转移0.2 mol电子时,I中消耗的H2SO4为0.2 mol C. K闭合一段时间后,II可单独作为原电池,d电极为负极 D. K闭合时,II中SO42-向d电极迁移 【答案】C 【解析】A.K闭合时Ⅰ为原电池,Ⅱ为电解池,Ⅱ中充电,d电极为阳极发生氧化反应,反应式为PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H++SO42-,故A正确;B.由Ⅰ装置总反应Pb+PbO2+2H2SO4=2H2O+2PbSO4,得失电子总数为2e-,当电路中转移0.2mol电子时,Ⅰ中消耗的硫酸的量为0.2mol,故B正确;C.K闭合一段时间,也就是充电一段时间后Ⅱ可以作为原电池,由于c表面生成Pb,放电时做电源的负极,d表面生成PbO2,做电源的正极,故C错误;D.当k闭合时Ⅰ为原电池,Ⅱ为电解池,Ⅱ中c电极是阴极,d电极是阳极,SO42-向d电极迁移,故D正确;故选C。 15. 反应CH3OH (l)+ NH3(g)=CH3NH2(g)+H2O (g)在某温度自发向右进行,若反应=17kJ/mol,=17kJ/mol,则下列正确的是( ) A. △H>0, △H-T△S<0 B. △H<0, △H-T△S>0 C. △H>0, △H-T△S>0 D. △H<0, △H-T△S<0 【答案】A 【解析】该反应在一定温度下能够自发的向右进行,这说明△H-T△S一定是小于0 ,根据方程式可知该反应的△S>0,所以如果△H<0,则该反应在任何温度下都是自发进行的,而该反应在一定温度下能够自发的向右进行,因此该反应的反应热△H>0,故选A。 16. 已知同温同压下,下列反应的焓变和平衡常数分别表示如下,有关说法正确的是( ) (1)2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) △Hl=-197 KJ/mol K1=a (2)2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) △H2=-144 kJ/mol K2=b (3)NO2(g)+SO2(g) SO3(g)+NO(g) △H3=m kJ/mol K3=c A. m=26.5 c2= a/b B. m--26.5 2c=a-b C. m=-170.5 2c=a-b D. m=53 c2=a/b 【答案】A 【解析】已知:(1)2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g) △Hl=-197 KJ/mol K1=a ①,(2)2NO(g)+O2(g) 2NO2(g) △H2=-144 kJ/mol K2=b ②,将①/2-②/2即可得反应NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g),故△H3=△H1/2-△H2/2=-26.6KJ·mol-1;平衡常数的表达式得出K与系数成幂次方关系,方程式相加即平衡常数相乘,方程式相减即平衡常数相除,故c= ,即 c2=a/b,故选A。 17. 一定条件下,CH4与H2O(g)~发生反应:CH4(g)+H2O(g) CO(g)+3H2(g),设起始,在恒压下, 平衡时φ(CH4)的体积分数与Z和T(温度)的关系如图所示。下列说法正确的是( ) A. 该反应的焓变△H<0 B. 图中Z的大小为b>3>a C. 图中X点对应的平衡混合物中 D. 温度不变时,图中X点对应的平衡在加压后φ(CH4)减小 【答案】B 【解析】A、由图升高温度,甲烷的体积分数减小,说明升高温度平衡正向移动,则该反应的焓变△H>0,故A错误;B、起始n(H2O)/n(CH4)=Z,Z 越小,说明甲烷相对越多,达到平衡时甲烷的含量越多,则Z的大小为a<3<b,故B正确;C、起始n(H2O)/n(CH4)=3,水和甲烷按1:1反应,达到平衡时,二者比值不等于3,故C错误;D、增大压强,平衡逆向移动,所以平衡在加压后φ(CH4)增大,故D错误。故选B。 18. 在恒容密闭容器中通入X并发生反应:2X(g) Y(g),温度Tl、T2下X的物质的量浓度c(x)随时间t变化的曲线如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 该反应进行到M点放出的热量大于进行到W点放出的热量. B. T2下,在0~tl时间内, C. M点的正反应速率v正大于N点的逆反应速率v逆 D. M点时再加入一定量的X,平衡后X的转化率减小 【答案】C 【解析】试题分析:A、根据图像可知W点消耗的X的物质的量大于M点消耗X的物质的量,因此根据热化学方程式可知W点放出的热量多,A错误;B、T2下,在0~t1时间内X的浓度减少了(a-b)mol/L,则根据方程式可知Y的浓度增加了(a-b)/2mol/L,反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示,所以Y表示的反应速率为mol/(L·min),B错误;C、根据图像可知,温度为T1时反应首先达到平衡状态。温度高反应速率快,到达平衡的时间少,则温度是T1>T2。M点温度高于N点温度,且N点反应没有达到平衡状态,此时反应向正反应方向进行,即N点的逆反应速率小于N点的正反应速率,因此M点的正反应速率大于N点的逆反应速率,C正确;D、由于反应前后均是一种物质,因此M点时再加入一定量的X,则相当于是增大压强,正方应是体积减小的可逆反应,因此平衡向正反应方向移动,所以X的转化率升高,D错误,答案选C。 【考点定位】本题主要是考查化学反应速率和平衡平衡状态的有关判断与计算、图像识别等 【名师点睛】本题从化学反应速率与化学平衡图像入手,题目难度较大,对学生的思维能力要求较高,意在考查学生严谨的逻辑思维能力和分析问题、解决问题的能力。注意结合反应方程式及改变的条件进行综合分析。观察图像的时候首先看横纵坐标,然后看变化趋势,与化学反应速率与化学平衡移动的影响因素相结合,得出相关结论,进行解题。 19. 相同温度下,在体积相等的三个恒容密闭容器中发生可逆反应:N2(g)+3H2(g)===2NH3(g) △H=-92.4 kJ/mol。实验测得起始、平衡时的有关数据如下表:下列叙述正确的是( ) 容器编号 起始时各物质物质的量/mol 平衡时反应中的能量变化 N2 H2 NH3 ① 1 3 0 放出热量a kJ ② 2 3 0 放出热量b kJ ③ 3 6 0 放出热量c kJ A. 放出热量:a查看更多