- 2022-09-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

从混沌走向秩序:30年来我国运动训练学教材内容体系的发展——兼评2012版《运动训练学》教材的“得”与“失”

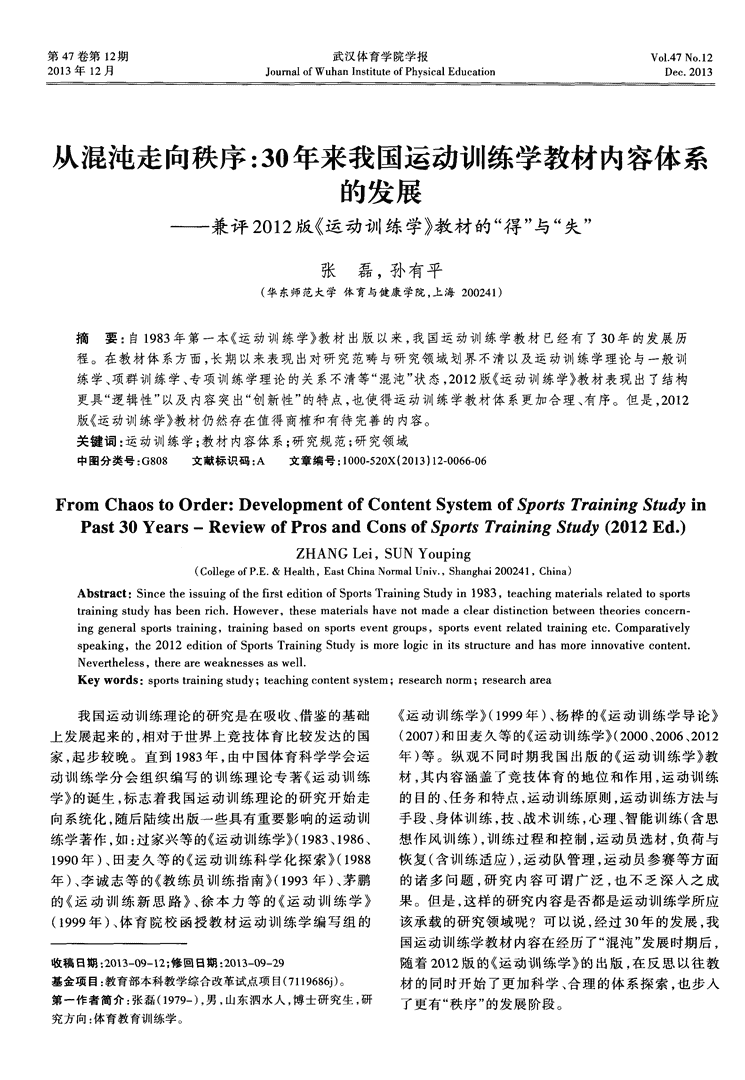

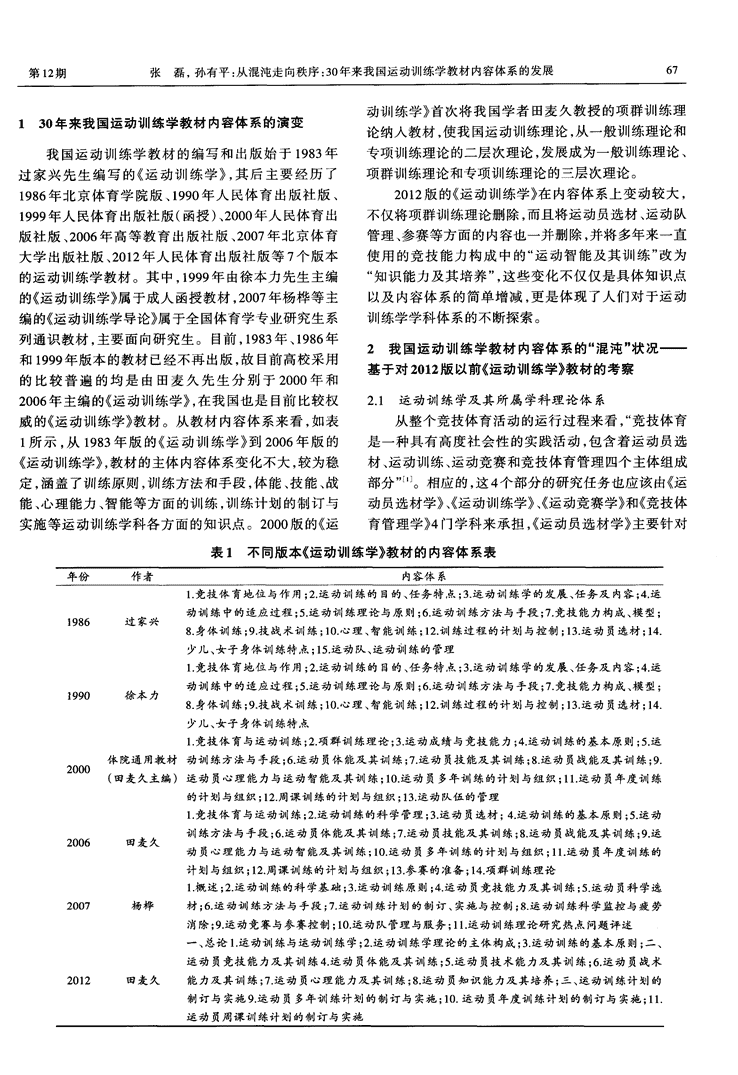

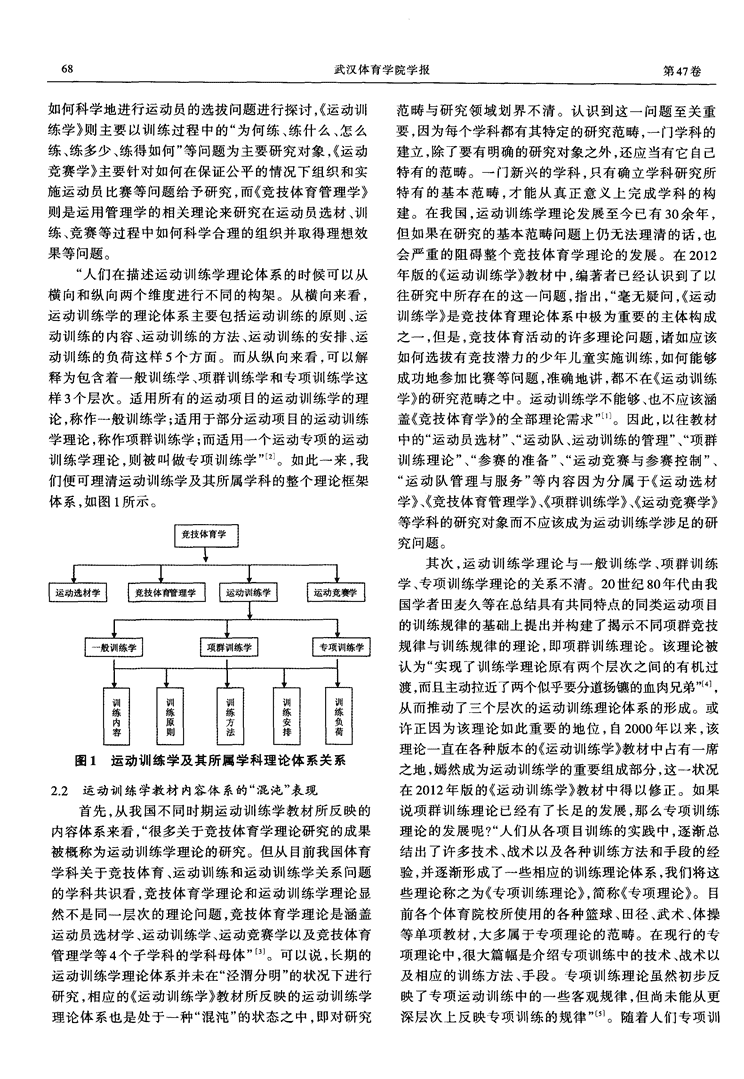

第47卷第12期武汉体育学院学报Vo1.47No.122013年12月JournalofWuhanInstituteofPhysicalEducationDee.2O13从混沌走向秩序:30年来我国运动训练学教材内容体系的发展兼评2012版《运动训练学》教材的“得”与“失”张磊,孙有平(华东师范大学体育与健康学院,上海200241)摘要:自1983年第一本《运动训练学》教材出版以来,我国运动训练学教材已经有了3O年的发展历程。在教材体系方面,长期以来表现出对研究范畴与研究领域划界不清以及运动训练学理论与一般训练学、项群训练学、专项训练学理论的关系不清等“混沌”状态,2012版《运动训练学》教材表现出了结构更具“逻辑性”以及内容突出“创新性”的特点,也使得运动训练学教材体系更加合理、有序。但是,2012版《运动训练学》教材仍然存在值得商榷和有待完善的内容。关键词:运动训练学;教材内容体系;研究规范;研究领域中图分类号:G808文献标识码:A文章编号:1000.520X(2013)12—0066—06FromChaostoOrder:DevelopmentofContentSystemofst,ortsTrainingStudyinPast30Years—ReviewofProsandConsofSportsTrainingStudy(2012Ed.、lZHANGLei.SUNYouping(CollegeofP.E.&Health,EastChinaNormalUniv.,Shanghai200241,China)Abstract:SincetheissuingofthefirsteditionofSportsTrainingStudyin1983,teachingmaterialsrelatedtosportstrainingstudyhasbeenrich.However,thesematerialshavenotmadeacleardistinctionbetweentheoriesconcern-inggeneralsportstraining,trainingbasedonsportseventgroups,sportseventrelatedtrainingetc.Comparativelyspeaking,the2012editionofSportsTrainingStudyismorelogicinitsstructureandhasmoreinnovativecontent.Nevertheless,thereareweaknessesaswel1.Keywords:sportstrainingstudy;teachingcontentsystem;researchnorm;researcharea我国运动训练理论的研究是在吸收、借鉴的基础《运动训练学》(1999年)、杨桦的《运动训练学导论》上发展起来的,相对于世界上竞技体育比较发达的国(2007)和田麦久等的《运动训练学》(2000、2006、2012家,起步较晚。直到1983年,由中国体育科学学会运年)等。纵观不同时期我国出版的《运动训练学》教动训练学分会组织编写的训练理论专著《运动训练材,其内容涵盖了竞技体育的地位和作用,运动训练学》的诞生,标志着我国运动训练理论的研究开始走的目的、任务和特点,运动训练原则,运动训练方法与向系统化,随后陆续出版一些具有重要影响的运动训手段、身体训练,技、战术训练,心理、智能训练(含思练学著作,如:过家兴等的《运动训练学》(1983、1986、想作风训练),训练过程和控制,运动员选材,负荷与1990年)、田麦久等的《运动训练科学化探索》(1988恢复(含训练适应),运动队管理,运动员参赛等方面年)、李诚志等的《教练员训练指南》(1993年)、茅鹏的诸多问题,研究内容可谓广泛,也不乏深入之成的《运动训练新思路》、徐本力等的《运动训练学》果。但是,这样的研究内容是否都是运动训练学所应(1999年)、体育院校函授教材运动训练学编写组的该承载的研究领域呢?可以说,经过30年的发展,我国运动训练学教材内容在经历了“混沌”发展时期后,收稿日期:2013—09—12;修回日期:2013—09—29随着2012版的《运动训练学》的出版,在反思以往教基金项目:教育部本科教学综合改革试点项目(7119686j)。材的同时开始了更加科学、合理的体系探索,也步入第一作者简介:张磊(1979一),男,山东泗水人,博士研究生,研了更有“秩序”的发展阶段。究方向:体育教育训练学。\n第12期张磊,孙有平:从混沌走向秩序:30年来我国运动训练学教材内容体系的发展67动训练学》首次将我国学者田麦久教授的项群训练理130年来我国运动训练学教材内容体系的演变论纳人教材,使我国运动训练理论,从一般训练理论和我国运动训练学教材的编写和出版始于1983年专项训练理论的二层次理论,发展成为一般训练理论、过家兴先生编写的《运动训练学》,其后主要经历了项群训练理论和专项训练理论的三层次理论。1986年北京体育学院版、1990年人民体育出版社版、2012版的《运动训练学》在内容体系上变动较大,1999年人民体育出版社版(函授)、2000年人民体育出不仅将项群训练理论删除,而且将运动员选材、运动队版社版、2006年高等教育出版社版、2007年北京体育管理、参赛等方面的内容也一并删除,并将多年来一直大学出版社版、2012年人民体育出版社版等7个版本使用的竞技能力构成中的“运动智能及其训练”改为的运动训练学教材。其中,1999年由徐本力先生主编“知识能力及其培养”,这些变化不仅仅是具体知识点的《运动训练学》属于成人函授教材,2007年杨桦等主以及内容体系的简单增减,更是体现了人们对于运动编的《运动训练学导论》属于全国体育学专业研究生系训练学学科体系的不断探索。列通识教材,主要面向研究生。目前,1983年、1986年2我国运动训练学教材内容体系的“混沌”状况——和1999年版本的教材已经不再出版,故目前高校采用基于对2012版以前《运动训练学》教材的考察的比较普遍的均是由田麦久先生分别于2000年和2006年主编的《运动训练学》,在我国也是目前比较权2.1运动训练学及其所属学科理论体系威的《运动训练学》教材。从教材内容体系来看,如表从整个竞技体育活动的运行过程来看,“竞技体育1所示,从1983年版的《运动训练学》到2006年版的是一种具有高度社会性的实践活动,包含着运动员选《运动训练学》,教材的主体内容体系变化不大,较为稳材、运动训练、运动竞赛和竞技体育管理四个主体组成定,涵盖了训练原则,训练方法和手段,体能、技能、战部分”⋯。相应的,这4个部分的研究任务也应该由《运能、心理能力、智能等方面的训练,训练计划的制订与动员选材学》、《运动训练学》、《运动竞赛学》和《竞技体实施等运动训练学科各方面的知识点。2000版的《运育管理学》4门学科来承担,《运动员选材学》主要针对表1不同版本《运动训练学》教材的内容体系表年份作者内容体系1.竞技体育地位与作用;2.运动训练的目的、任务特点;3.运动训练学的发展、任务及内容;4.运动训练中的适应过程;5.运动训练理论与原则;6.运动训练方法与手段;7.竞技能力构成、模型;1986过家兴8.身体训练;9.技战术训练;10.心理、智能训练;12.训练过程的计划与控制;13.运动员选材;14.少儿、女子身体训练特点;15.运动队、运动训练的管理1.竞技体育地位与作用;2.运动训练的目的、任务特点;3.运动训练学的发展、任务及内容;4.运动训练中的适应过程;5.运动训练理论与原则;6.运动训练方法与手段;7.竞技能力构成、模型;1990徐苯力8.身体训练;9.技战术训练;10.心理、智能训练;12.训练过程的计划与控制;13.运动员选材;14.少儿、女子身体训练特点1.竞技体育与运动训练;2.项群训练理论;3.运动成绩与竞技能力;4.运动训练的基本原则;5.运体院通用教材动训练方法与手段;6.运动员体能及其动I练;7.运动员技能及其训练;8.运动员战能及其训练;9.2000(《田麦久主编)运动员心理能力与运动智能及其训练;10.运动员多年训练的计划与组织;l1.运动员年度训练的计划与组织;l2.周课训练的计划与组织:13.运动队伍的管理1.竞技体育与运动训练;2.运动训练的科学管理;3.运动员选材;4.运动训练的基本原则;5.运动训练方法与手段;6.运动员体能及其训练;7.运动员技能及其-i,)l练;8.运动员战能及其训练;9.运2006田麦久动员心理能力与运动智能及其训练;10.运动员多年训练的计划与组织;11.运动员年度训练的计划与组织;12-周课训练的计划与组织;13.参赛的准备;14.项群训练理论1.概述;2.运动训练的科学基础;3.运动训练原则;4.运动员竞技能力及其训练;5.运动员科学选2007杨桦材;6.运动训练方法与手段;7.运动训练计划的制订、实施与控制;8.运动训练科学监控与疲劳消除;9.运动竞赛与参赛控制;10.运动队管理与服务;l1.运动训练理论研究热点问题评述一、总论1.运动训练与运动训练学;2.运动训练学理论的主体构成;3.运动训练的基本原则;二、运动员竞技能力及其训练4.运动员体能及其训练;5.运动员技术能力及其训练;6.运动员战术2012田麦久能力及其训练;7.运动员心理能力及其训练;8.运动员知识能力及其培养;三、运动训练计3L,J的制订与实施9.运动员多年训练计划的制订与实施;10.运动员年度训练计划的制订与实施;l1.运动员周课训练计划的制订与实施\n68武汉体育学院学报第47卷如何科学地进行运动员的选拔问题进行探讨,《运动训范畴与研究领域划界不清。认识到这一问题至关重练学》则主要以训练过程中的“为何练、练什么、怎么要,因为每个学科都有其特定的研究范畴,一门学科的练、练多少、练得如何”等问题为主要研究对象,《运动建立,除了要有明确的研究对象之外,还应当有它自己竞赛学》主要针对如何在保证公平的情况下组织和实特有的范畴。一门新兴的学科,只有确立学科研究所施运动员比赛等问题给予研究,而《竞技体育管理学》特有的基本范畴,才能从真正意义上完成学科的构则是运用管理学的相关理论来研究在运动员选材、训建。在我国,运动训练学理论发展至今已有30余年,练、竞赛等过程中如何科学合理的组织并取得理想效但如果在研究的基本范畴问题上仍无法理清的话,也果等问题。会严重的阻碍整个竞技体育学理论的发展。在2012“人们在描述运动训练学理论体系的时候可以从年版的《运动训练学》教材中,编著者已经认识到了以横向和纵向两个维度进行不同的构架。从横向来看,往研究中所存在的这一问题,指出,“毫无疑问,《运动运动训练学的理论体系主要包括运动训练的原则、运训练学》是竞技体育理论体系中极为重要的主体构成动训练的内容、运动训练的方法、运动训练的安排、运之一,但是,竞技体育活动的许多理论问题,诸如应该动训练的负荷这样5个方面。而从纵向来看,可以解如何选拔有竞技潜力的少年儿童实施训练,如何能够释为包含着一般训练学、项群训练学和专项训练学这成功地参加比赛等问题,准确地讲,都不在《运动训练样3个层次。适用所有的运动项目的运动训练学的理学》的研究范畴之中。运动训练学不能够、也不应该涵论,称作一般训练学;适用于部分运动项目的运动训练盖《竞技体育学》的全部理论需求”n。因此,以往教材学理论,称作项群训练学;而适用一个运动专项的运动中的“运动员选材”、“运动队、运动训练的管理”、“项群训练学理论,则被叫做专项训练学”。如此一来,我训练理论”、“参赛的准备”、“运动竞赛与参赛控制”、们便可理清运动训练学及其所属学科的整个理论框架“运动队管理与服务”等内容因为分属于《运动选材体系,如图1所示。学》、《竞技体育管理学》、《项群训练学》、《运动竞赛学》等学科的研究对象而不应该成为运动训练学涉足的研究问题。其次,运动训练学理论与一般训练学、项群训练学、专项训练学理论的关系不清。20世纪80年代由我国学者田麦久等在总结具有共同特点的同类运动项目的训练规律的基础上提出并构建了揭示不同项群竞技规律与训练规律的理论,即项群训练理论。该理论被认为“实现了训练学理论原有两个层次之间的有机过渡,而且主动拉近了两个似乎要分道扬镳的血肉兄弟”l4],从而推动了三个层次的运动训练理论体系的形成。或许正因为该理论如此重要的地位,自2000年以来,该理论一直在各种版本的《运动训练学》教材中占有一席图1运动训练学及其所属学科理论体系关系之地,嫣然成为运动训练学的重要组成部分,这一状况2.2运动训练学教材内容体系的“混沌”表现在2012年版的《运动训练学》教材中得以修正。如果首先,从我国不同时期运动训练学教材所反映的说项群训练理论已经有了长足的发展,那么专项训练内容体系来看。“很多关于竞技体育学理论研究的成果理论的发展呢?“人们从各项目训练的实践中,逐渐总被概称为运动训练学理论的研究。但从目前我国体育结出了许多技术、战术以及各种训练方法和手段的经学科关于竞技体育、运动训练和运动训练学关系问题验,并逐渐形成了一些相应的训练理论体系,我们将这的学科共识看,竞技体育学理论和运动训练学理论显些理论称之为《专项训练理论》,简称《专项理论》。目然不是同一层次的理论问题,竞技体育学理论是涵盖前各个体育院校所使用的各种篮球、田径、武术、体操运动员选材学、运动训练学、运动竞赛学以及竞技体育等单项教材,大多属于专项理论的范畴。在现行的专管理学等4个子学科的学科母体”。可以说,长期的项理论中,很大篇幅是介绍专项训练中的技术、战术以运动训练学理论体系并未在“泾渭分明”的状况下进行及相应的训练方法、手段。专项训练理论虽然初步反研究,相应的《运动训练学》教材所反映的运动训练学映了专项运动训练中的一些客观规律,但尚未能从更理论体系也是处于一种“混沌”的状态之中,即对研究深层次上反映专项训练的规律”。随着人们专项训\n第12期张磊,孙有平:从混沌走向秩序:30年来我国运动训练学教材内容体系的发展69练实践的不断开展和深化,对专项训练理论的认识也等地位的逻辑关系。这样一种安排要求各章节所阐述将不断向纵深发展。相对于项群训练理论与专项训练的内容在逻辑上要求不能是包含与被包含或者不在同理论的发展,一般训练学的发展境遇又是如何呢?从一层次上,否则便无法保证教材体系的逻辑性与合理整个运动训练理论的发展过程来看,在名称上,从未出性。但是正如前面所认识到的,2000版与2006版《运现过以“一般训练学”为名称的教材,是历史发展使然动训练学》教材中的“项群训练理论”因为与“运动训练呢?还是约定俗成使然呢?田麦久先生在2012版的学理论”是同一层次上的关系而不应该出现在《运动训《运动训练学》教材中指出,“对运动训练学这一学科可练学》(即田麦久先生所认识的“一般训练学”)中;另作广义与狭义两种理解。广义的运动训练学应该包括外,如“运动员体能、技术能力、战术能力、心理能力以一般训练理论、项群训练理论和专项训练理论三个层及运动智能”等属于“练什么”的问题,与“训练方法、训次,狭义的运动训练学则专指一般训练理论。在我国练原则、训练计划”等属于上下位的关系,因此,单独成高等体育教育体系中,作为核心课程之一的《运动训练为一章与“训练方法、训练原则、训练计划”等问题并列学》课的教学内容即为一般训练理论”⋯。以上问题在编排在教材中而导致教材编排存在逻辑性问题。相比这里找到了答案,原来“一般训练学”一直以“运动训练较而言,2012版的《运动训练学》教材在各章节编排的学”的名称被使用,但是这一看似合理的理解实则陷入逻辑性上更加合理,很好地解决了以往教材章节编排了自相矛盾的境地。如果对以往教材作广义的理解,逻辑性不强的问题,这也是2012版教材的一大特色与那么,何以只有一般训练学和项群训练学的内容,而无突破。专项训练学;若是作狭义的理解,那么,以往的运动训3.1.22012版《运动训练学》教材内容突出“创新性”练学教材更是无法解释自身体系的合理性。因此,可2012版教材的一大创新点便是“第三章运动训练以说,无论如何对运动训练学作广义或狭义的语义界的基本原则”一章,该章在论述训练原则时,基于辩证定,其研究过程中所存在的这种“混沌”状态却是无法协同思想,将对运动训练活动有着重要指导意义的原因为语义的变化而得以消除的。幸而在研究的当下,来8个单一的训练原则组合为4项运动训练的基本原运动训练学及其所属学科的理论体系已经慢慢清晰起则。即:导向激励与健康保障训练原则、竞技需要与区来,而2012版的《运动训练学》教材在理论体系方面较别对待训练原则、系统持续与周期安排训练原则、适宜之以往教材有了很大的突破,理论体系也相对更加合负荷与适时恢复训练原则,构成了用以科学指导运动理。训练活动的辩证协同运动训练原则的理论体系。先暂且不论该组合原则的合理性与否,该训练原则理论体3运动训练学教材内容体系走向“秩序”——2012版系本身足以表现出该教材的创新意识,这也是对近三《运动训练学》教材的“得”与“失”十年前期研究的总结与一次大胆的超越。如果说“混沌”指出了事物发展过程中所存在的3.220l2版《运动训练学》教材的“失”“混乱、无序”等状态,那么,与之相反,“秩序”便是指这里的“失”是笔者认为2012版教材中有些存在“有条理、不混乱的情况”。从“混沌”到“秩序”,一方面值得商榷的内容,这些内容虽然不会影响2012版教材是事物自身发展的方向,另一方面,从认识角度出发,整体的“秩序性”,但是新理论的发展总是在不断的争也是人们对对事物发展过程的认识不断深化、不断成论中走向完善、成熟的。因此,有必要对2012版教材熟进而主动求变的过程。学科的成熟不仅仅表现在其中新的但容易引起误解的内容给予考察。理论体系的稳定上,其首要也是异常关键的问题,便是3.2.1“运动员知识能力”的称谓是否合理该理论体系的合理性。长期处于混乱的理论体系虽然长期以来,人们已经熟知竞技能力是由“体能、技也会表现出其稳定性,但是却无益于学科的发展与成能、战术能力、心理能力和运动智能”组成,2012版教熟。因此,学科的发展必定伴随着其理论体系的不断材中对此做了改动,即将“运动智能”改为了“运动员知调整。识能力”,这也是2012版教材内容的一个创新之处,但3.12012版《运动训练学》教材的“得”是,该称谓却存在诸多方面的问题。3.1.12012版《运动训练学》教材结构更具“逻辑性”首先,“知识能力”与“体能、技能、战术能力、心理以往教材(这里以2000年人体版与2006年高教版能力”之间存在子项相容的逻辑学错误。无论是“体教材为例,具体如表2所示)在各章节内容的编写结构能、技能、战术能力、心理能力和运动智能”,还是“体上属于一种“并列式”的安排,即各章节内容在逻辑关能、技能、战术能力、心理能力和知识能力”,都是人们系上不存在上下位的关系,而是一种左右并列处于同出于研究考虑,对竞技能力的人为分类,这便需要符合\n70武汉体育学院学报第47卷表22000、2006、2012年版本《运动训练学》教材结构与各章节内容教材名称(版本)教材结构与各章节内容第一章竞技体育与运动训练第二章项群训练理论第三章运动成绩与竞技能力第四章运动训练的基本原则第五章运动训练方法与手段第六章运动员体能及其训练运动训练学第七章运动员技术能力及其{IJi练第八章运动员战术能力及其训练(2000年版)第九章运动员心理能力与运动智能及其训练第十章运动员多年训练计划与组织第十一章运动员年度训练计划与组织第十二章用课训练计划与组织第十三章运动队伍的管理第一章竞技体育与运动训练第二章运动训练的科学管理第三章运动员选材第四章运动训练的基本原则第五章运动训练方法与手段第六章运动员体能及其训练运动训练学第七章运动员技术能力及其翻I练第八章运动员战术能力及其训练(2006年版)第九章运动员心理能力与运动智能及其训练第十章运动员多年训练计划与组织第十一章运动员年度训练计划与组织第十二章周课训练计划与组织第十三章参赛的准备第十四章项群训练理论第一章运动训练与运第一节竞技体育与运动训练动训练学第二节运动训练学及其理论体系第一节运动成绩与竞技能力第二章运动训练学理第二节运动训练负荷论的主体构成第三节运动训练方法第一篇总论第四节运动训练过程第一节运动训练原则及其理论体系本原则运动训练的基茎三摹曼运动训练学第四节系统持续与周期安排原则(2012年版)第五节适宜负荷与适时恢复原则第四章运动员体能及其训练第五章运动员技术能力及其训练第二篇运动员竞技能力第六章运动员战术能力及其训练及其训练第七章运动员心理能力及其训练第八章运动员知识能力及其培养第九章运动员多年训练计划的制订与实施第三篇运动训练计划的第十章运动员年度训练计划的制订与实施制订与实施第十一章周课训练计划的制订与实施逻辑学的划分规则,即划分的各子项应当互不相容。五项素质;技能的具体指向为各运动项目的相应技术;从2012版教材中来看,其对运动知识的理解有如下表战术能力则是指战术;心理能力是指向了运动员的临述,“运动知识是运动领域内的事实、概念、观念、公理、场心理适应与变化。但是知识能力指什么呢?2012定理、定律、原理等的组合方式”1]。而在谈到运动知版教材给出的知识能力的概念为“运动员掌握和运用识能力的培养时,又指出“这里所说的是体能、技能、战运动知识提高竞技运动水平的能力”n。如果说该定术能力、心理能力的实践部分,也就是操作性知识部义给出的概念的内涵是“能力”的话,那么,该定义并未分”⋯。如此一来,体能、技能、战术能力、心理能力等给我们指出知识能力的外延是什么,这便使得该定义因为属于运动知识范畴便可统统称为运动知识能力在现实中找不到相应的载体,如果说载体是前面提到了,可见,这里在对竞技能力构成要素的分类及称谓上的几种能力的综合,那么,该定义在这里无疑成为多余是有待商榷的。的了。其次,“运动知识能力”的称谓指向不明。体能、技3.2.2教材体系仍有待完善能、战术能力、心理能力等都有具体所指,在具体的训对于训练学应该解决训练实践中的哪些问题,研练中可以找到相应的载体。体能指身体形态、机能和究者有着一致的认识。如2000版《运动训练学》(人体素质三个因素,又特指力量、速度、耐力、灵敏、柔韧等版)教材中指出,“运动训练理论的研究主要针对‘为何\n第l2期张磊,孙有平:从混沌走向秩序:30年来我国运动训练学教材内容体系的发展71练、练什么、练多少、怎样练’,即训练目标、训练内容、到了对训练学实践问题的回答,但是从运动训练过程负荷量度及训练的组织这样四个问题而进行”。的整体而言,除了为何练、练什么、练多少、怎样练四个2012版《运动训练学》(人体版)教材中也指出,“运动方面以外,对于“练得如何”这一涉及训练效果评价的训练实践要求运动训练理论给予解释和作出指导的问问题却始终未被提及,这一问题在训练实践中实际上题集中于为什么训练、练什么、练多少、怎样练四个方是对“运动员疲劳”的诊断问题以及疲劳后的恢复问面,运动训练学则需要作出与其相对应的理论回答,从题,但显然,2012版教材并未对该问题给予关注。这而组成了运动训练学理论的基本架构”_1]。2012版之里,我们试从“为何练、练什么、练多少、怎样练、练得如前的运动训练学教材虽然对于该问题有所认识,但是何”五个训练学问题出发,对一直以来出现在《运动训各章节并未明晰其所要解决的运动训练的实践问题,练学》教材中的章节内容按照训练学问题给予划分,以这也是造成前面所提到的理论体系混乱的一个原因。期更好地把握训练学理论体系,具体如表3所示。2012版的教材在各章节的编排上可以说较好的考虑表3训练学问题与《运动训练学》教材体系的关系4结语训练实践的现实需要。参考文献:唯物辩证法的基本规律之一“否定之否定规律”揭示了事物发展的全过程和总趋势,事物的发展是通过[1]田麦久,刘大庆.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,他自身的辩证否定实现的,是肯定方面和否定方面的2012:11,2,20,307,316,295,27.统一。理论的发展、成熟也必然经历这样一个过程,我[2]田麦久.我国运动训练学理论体系的新发展[J].北京体育大学学报,2003,26(2):145—148.们在肯定相关研究的同时也应理性地认识到现有研究[3]陶于.关于竞技体育学与运动训练学理论认识问题的思考所存在的不足,也就是坚持扬弃的研究志趣,在继承与[J].体育学刊,2008,15(11):84—87.反思的基础上不断推动理论更加科学地发展。运动训[4]熊焰,邱江涛,孔祥宁.运动训练理论中几个基本问题甄别练学理论研究在经历了30年的发展后,已经有了较为[J].西安体育学院学报,2005,22(1):102—104.厚重的理论积淀,如何使其更好、更科学的指导现实训[5]徐本力.专项理论到运动训练科学[J].北京体育大学学报,练实践,这是每一个运动训练理论研究者所应具有的2004。27(6):721—729.研究态度。随着科技的发展以及训练、比赛现实环境[6]全国体育院校教材委员会审定.运动训练学[M].北京:人民的变化,运动训练理论的发展理应与时俱进,不断充实体育出版社,2000:21.运动训练理论体系,也使运动训练理论更加符合运动查看更多