- 2022-04-09 发布 |

- 37.5 KB |

- 4页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019高中化学课时达标训练17专题3第一单元第一课时铝及铝合金苏教版

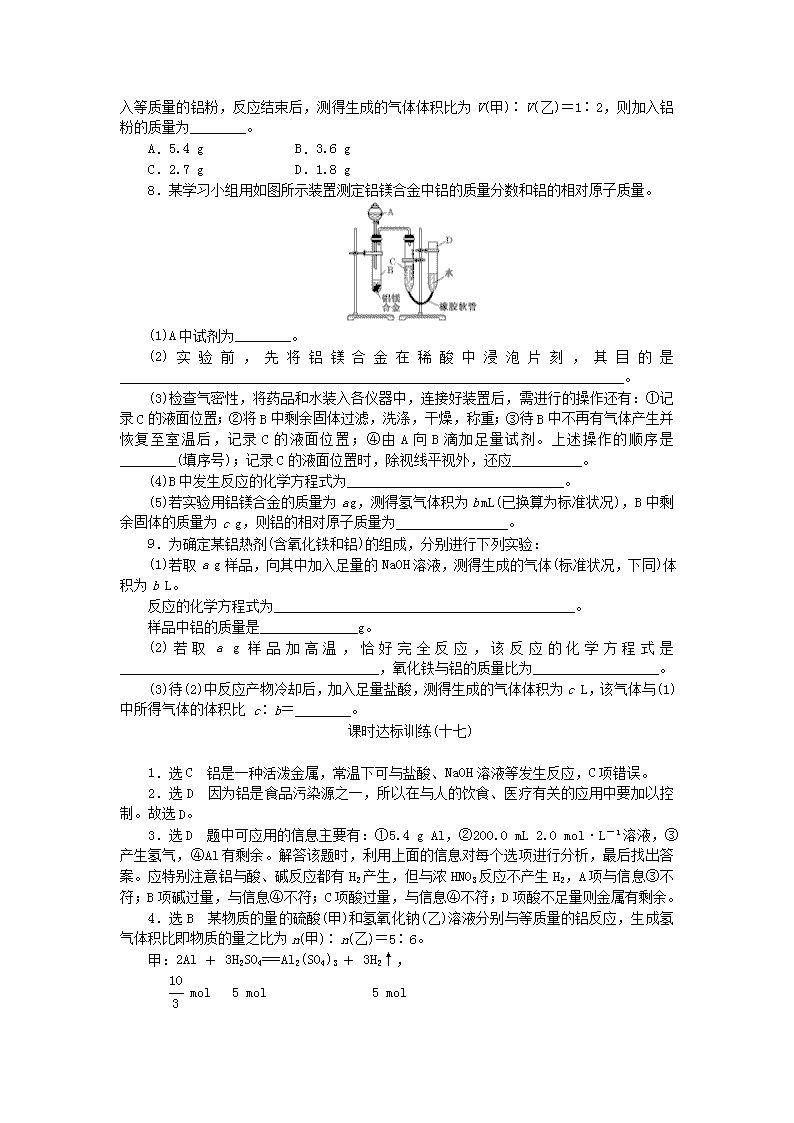

铝及铝合金1.下列有关叙述不正确的是( )A.铝元素在地壳中的含量高,储量丰富B.铝容易形成致密的氧化膜,抗腐蚀性能好C.铝化学性质稳定,常温下不与任何酸碱反应D.铝的冶炼技术基本成熟,可以大量生产2.世界卫生组织把铝确定为食品污染源之一,而加以控制使用。铝在下列应用时应加以控制的是( )①制铝合金 ②制电线 ③制炊具 ④银色漆颜料⑤明矾净水 ⑥明矾与苏打制食品膨松剂 ⑦易拉罐 ⑧用Al(OH)3凝胶制胃舒平药片 ⑨包装糖果和小食品A.③⑤⑧⑨ B.①②⑥⑧⑨C.③④⑤⑨D.③⑤⑥⑦⑧⑨3.将5.4gAl投入到200.0mL2.0mol·L-1的某溶液中有氢气产生,充分反应后金属有剩余,该溶液可能为( )A.浓HNO3B.Ba(OH)2溶液C.H2SO4溶液D.HCl溶液4.等体积、等物质的量浓度的硫酸、氢氧化钠溶液分别放在甲、乙两烧杯中,各加等质量的铝,生成氢气的体积比为5∶6,则甲、乙两烧杯中的反应情况可能分别是( )A.甲、乙中都是铝过量B.甲中铝过量,乙中碱过量C.甲中酸过量,乙中铝过量D.甲中酸过量,乙中碱过量5.把铝粉和Fe3O4粉末配成铝热剂,并均分成两份。第一份在高温下恰好完全反应,然后将生成物与足量盐酸充分反应;第二份直接加入足量的氢氧化钠溶液使之充分反应,前后两种情况下生成的气体在相同状况下的体积比是( )A.1∶1 B.9∶8C.3∶4D.4∶36.一定质量的铝铁合金溶于足量的NaOH溶液中,完全反应后产生3.36L(标准状况下)气体;用同样质量的铝铁合金完全溶于足量的盐酸中,在标准状况下产生5.6L的气体,则该合金中铝、铁的物质的量之比为( )A.1∶1B.2∶5C.3∶2D.3∶57.铝是中学化学学习阶段的唯一一种既能与酸(非氧化性酸)反应又能与强碱溶液反应放出H2的金属,就铝的这一特殊性质回答下列问题:(1)等质量的两份铝分别与足量的HCl、NaOH溶液反应,所得H2的体积之比是________。(2)足量的两份铝分别投入到等体积、等物质的量浓度的HCl、NaOH溶液中,产生H2的体积之比是________。(3)足量的两份铝分别投入到等体积、一定物质的量浓度的HCl、NaOH溶液中,二者产生的H2相等,则HCl和NaOH的物质的量浓度之比是________。(4)甲、乙两烧杯中各盛有100mL3mol·L-1n的盐酸和NaOH溶液,向两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后,测得生成的气体体积比为V(甲)∶V(乙)=1∶2,则加入铝粉的质量为________。A.5.4gB.3.6gC.2.7gD.1.8g8.某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为________。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是________________________________________________________________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除视线平视外,还应__________。(4)B中发生反应的化学方程式为_______________________________。(5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________________。9.为确定某铝热剂(含氧化铁和铝)的组成,分别进行下列实验:(1)若取ag样品,向其中加入足量的NaOH溶液,测得生成的气体(标准状况,下同)体积为bL。反应的化学方程式为___________________________________________。样品中铝的质量是______________g。(2)若取ag样品加高温,恰好完全反应,该反应的化学方程式是_____________________________________,氧化铁与铝的质量比为__________________。(3)待(2)中反应产物冷却后,加入足量盐酸,测得生成的气体体积为cL,该气体与(1)中所得气体的体积比c∶b=________。课时达标训练(十七)1.选C 铝是一种活泼金属,常温下可与盐酸、NaOH溶液等发生反应,C项错误。2.选D 因为铝是食品污染源之一,所以在与人的饮食、医疗有关的应用中要加以控制。故选D。3.选D 题中可应用的信息主要有:①5.4gAl,②200.0mL2.0mol·L-1溶液,③产生氢气,④Al有剩余。解答该题时,利用上面的信息对每个选项进行分析,最后找出答案。应特别注意铝与酸、碱反应都有H2产生,但与浓HNO3反应不产生H2,A项与信息③不符;B项碱过量,与信息④不符;C项酸过量,与信息④不符;D项酸不足量则金属有剩余。4.选B 某物质的量的硫酸(甲)和氢氧化钠(乙)溶液分别与等质量的铝反应,生成氢气体积比即物质的量之比为n(甲)∶n(乙)=5∶6。甲:2Al+3H2SO4===Al2(SO4)3+3H2↑,mol5mol 5moln乙:2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑ 4mol4mol 6mol如果加入的铝都为4mol,硫酸和NaOH溶液中含溶质物质的量都为5mol,则甲中铝过量4mol-mol=mol,乙中氢氧化钠过量5mol-4mol=1mol。5.选C 铝粉与Fe3O4在高温下的反应方程式:8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe,第一份恰好完全反应,则可设每份铝热剂中铝粉8mol,Fe3O4粉末3mol。第一份中生成Fe为9mol,与盐酸反应生成Fe2+,转移18mole-,生成H29mol。第二份只有铝粉与NaOH溶液反应,8mol铝粉转移24mole-,生成H2为12mol。故前后两种情况生成H2的体积比为3∶4。6.选A 将铝铁合金溶于NaOH溶液中时,只有铝参与反应,而铁不反应,此时生成的3.36L(即0.15mol)氢气是由反应2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑生成的,故合金中n(Al)=0.15mol×=0.1mol;当同样质量的合金与盐酸反应时,铝参与反应生成的H2为0.15mol,则由Fe置换出的n(H2)=0.25mol-0.15mol=0.1mol,即合金中含Fe的物质的量也为0.1mol。7.解析:(1)根据化学方程式:2Al+6HCl===2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑得Al与H2的关系式均为2Al~3H2,故只要参加反应的Al的量相等,所得H2的量必相等。(2)因为在反应中Al过量,产生的H2由HCl和NaOH的量决定。根据化学反应中的关系式:6HCl~3H2、2NaOH~3H2,故当HCl、NaOH物质的量相等时,二者产生H2的体积比为1∶3。(3)因为铝足量且产生H2相等,根据关系式n(HCl)∶n(NaOH)=3∶1,又因为两溶液体积相等,故物质的量浓度c(HCl)∶c(NaOH)=n(HCl)∶n(NaOH)=3∶1。(4)其反应原理分别为2Al+6HCl===2AlCl3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑。可见当参加反应的HCl和NaOH的物质的量一样多时,产生H2的体积比是1∶3,而题设条件体积比为1∶2,说明此题投入的铝粉对盐酸来说是过量的,而对于NaOH来说是不足的。2Al+6HCl === 2AlCl3+3H2↑6mol3mol3mol·L-1×0.1L0.15mol =0.3mol则Al与NaOH反应生成的H2为0.15mol×2=0.3mol。2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑2×27g=54g3mol5.4g0.3mol即投入的铝粉为5.4g。答案:(1)1∶1 (2)1∶3 (3)3∶1 (4)A8.解析:(1)观察实验装置图可知是用量气法完成实验目的,故A中应盛放NaOH溶液,在B中发生2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2的反应。(2)目的是除去铝镁合金表面的氧化膜。(3)正确读数除平视外还应使C中气体的压强与外界大气压相等,即使D与C的液面相平。(5)据2Al ~ 3H22mol 3moln 得M(Al)=。答案:(1)NaOH溶液 (2)除去铝镁合金表面的氧化膜(3)①④③② 使D和C的液面相平(4)2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2 (5)9.解析:(1)样品中的Fe2O3不与NaOH溶液反应,而铝能与NaOH溶液反应:2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑54g67.2Lm(Al)bLm(Al)==g(2)发生的反应为:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,由此可判断Fe2O3与铝的质量比为80∶27。(3)从铝热反应的化学方程式可以看出,铝与铁的物质的量是相等的,但在与酸的反应中,铝的价态升高升到+3价,铁的价态升高到+2价,因此c∶b=2∶3。答案:(1)2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑ (2)Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3 80∶27(3)2∶3查看更多