- 2021-12-23 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

五年级下册数学教案 长方体和正方体的认识 北京版 (2)

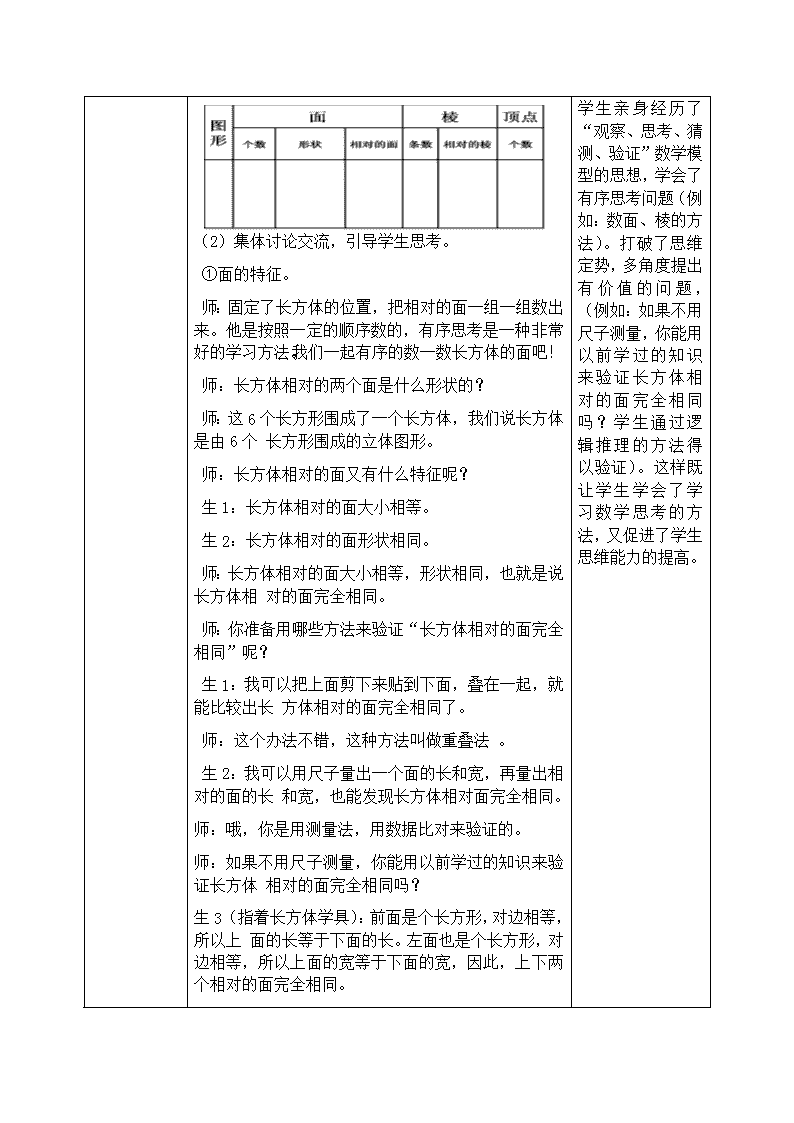

教学目标 1.使学生认识长方体,并通过实践操作,掌握长方体的特征。 2.认识并理解长方体长、宽、高,初步学会看长方体的直观图。 3.初步形成立体图形的空间观念,通过引导学生观察、操作,培养学生的思维意识和实践能力。 重点、难点 重点;使学生认识长方体,并通过实践操作,掌握长方体的特征。 难点:认识并理解长方体长、宽、高,初步学会看长方体的直观图。 情境导入 一、叠纸成书,导入新课 1.老师出示一张纸 师:这张纸可以看做什么图形? 生:长方形。 师:这张纸非常薄,如果忽略这张纸的厚度,只看这一个面,我们可以把它看成长方形。 2、将这张长方形纸片逐渐累加成一摞纸 师:现在我把100张、500张同样大小的纸叠加起来,(老师手势演示后,出示一包A4纸)还能忽略它的厚度吗?现在应该把它看成什么图形? 生:不能忽略厚度,长方体。 3、举出生活中的长方体 师:生活中,还有哪些事物形状是长方体? 生:牙膏盒、电冰箱…… 4、揭示课题 师:看来生活中的长方体还真多,今天我们就再走进长方体的世界,看看它能给我们带来哪些收获呢? 思维训练点: 设置思维动点,激发求知欲望 引导学生通过认知冲突,完成由“面”到“体”的过渡,使学生在动态的观察、比较中,认识了“面”与“体”的联系和区别,使新课的引入成为一个认识的过程,学生的思维渐次展开,为学生后面的探究新知做好了准备。 注重问题教学,加强思维训练 通过切土豆的环节演示,让学生先想象、思考可能出现的结果,再通过实物验证依次展现“面”、“棱”、“顶点”的概念,既让学生的空间想象力、发散思维能力得以提升,又便于学生对这三个概念的理解和记忆。 采用小组合作探究的方式,通过观察、比较、类比等方式获得新知,让学生亲身经历了“观察、思考、猜测、验证”数学模型的思想,学会了有序思考问题(例如:数面、棱的方法)。打破了思维定势,多角度提出有价值的问题,(例如:如果不用尺子测量,你能用以前学过的知识来验证长方体相对的面完全相同吗?学生通过逻辑推理的方法得以验证)。这样既让学生学会了学习数学思考的方法,又促进了学生思维能力的提高。 具体事物抽象出几何图像,通过学生的空间认知和想象,突出本质属性,引导学生感受透视现象,认识长方体的长、宽、高,促进了学生对空间观念的建立。 延展思维路径,连接现实主题 让学生根据已有小棒的长度,合作搭建长方体框架,设计此练习的目的是让学生着力于拼搭之前,如何选择小棒的思考,既是对所学知识的理解和巩固,又是为学生创设思维空间,延展思维路径,使学生的思维能力和思维品质得以提升。 教学过程 (一)认识长方体的特征 1.认识长方体的面、棱、顶点 (1)演示切土豆成形的过程,渐次展示长方体的三要素——面、棱、顶点。 师:刚才同学们说了那么多的长方体,这颗土豆是长方体的吗? 师:它是一个不规则的立体图形。但老师却要用这颗土豆来让同学们更加深入的了解长方体,想看看吗? 师:这刀切下去,会出现什么? 生:平平的面(师板书:面) 师:(垂直于刚才的面)从这个方向切下去,又会出现什么? 生:又出现一个平平的面。 师:这两个面相较于一条直直的边,这条边叫做长方体的棱。(板书:棱) 师:(垂直于刚才的两个面)从这个方向再切一刀,又会出现什么呢? 生:3个面,3条棱。 师(指着土豆上的面和棱):对,有三个面。上面和前面相交于这条棱,上面和右面相交于这条棱,前面和右面相交于这条棱。这3条棱相交于一个点,这个点叫做顶点。(板书:顶点) (2) 引导学生展开想象。 师:要切成长方体,还要切几刀?一共要切几刀? (3)学生找出长方体物品中的面、棱、顶点。 师:你能在你的长方体盒上指出它的面、棱、顶点吗?同桌互相指一指。 师:同学们认识了长方体的面、棱、顶点吗?他们又有怎样的特征呢? 2.小组合作,探究长方体的特征。 (1)利用学具,感悟长方体的特征。 每个小组发一张“探究长方体特征”的答题纸: 师:请同学们用自己的长方体纸盒为观察对象,通过看一看、量一量、比一比、说一说,完成老师提供给你们的讨论题,小组长作好记录。 (2)集体讨论交流,引导学生思考。 ①面的特征。 师:固定了长方体的位置,把相对的面一组一组数出来。他是按照一定的顺序数的,有序思考是一种非常好的学习方法。我们一起有序的数一数长方体的面吧! 师:长方体相对的两个面是什么形状的? 师:这6个长方形围成了一个长方体,我们说长方体是由6个 长方形围成的立体图形。 师:长方体相对的面又有什么特征呢? 生1:长方体相对的面大小相等。 生2:长方体相对的面形状相同。 师:长方体相对的面大小相等,形状相同,也就是说长方体相 对的面完全相同。 师:你准备用哪些方法来验证“长方体相对的面完全相同”呢? 生1:我可以把上面剪下来贴到下面,叠在一起,就能比较出长 方体相对的面完全相同了。 师:这个办法不错,这种方法叫做重叠法 。 生2:我可以用尺子量出一个面的长和宽,再量出相对的面的长 和宽,也能发现长方体相对面完全相同。 师:哦,你是用测量法,用数据比对来验证的。 师:如果不用尺子测量,你能用以前学过的知识来验证长方体 相对的面完全相同吗? 生3(指着长方体学具):前面是个长方形,对边相等,所以上 面的长等于下面的长。左面也是个长方形,对边相等,所以上面的宽等于下面的宽,因此,上下两个相对的面完全相同。 师:这种想法真不简单,是一种逻辑推理法。谢谢你点亮了大家的思维。 ②棱的特征。 师:长方体有几条棱? 生:长方体有12条棱。 师:你是怎样有序地把这12条棱数出来的? 生1先数左面4条棱,再数右面4条棱,最后数中间4条棱。 生2把相对的棱一组一组数出来的。 师:长方体一共有几组相对的棱? 生:长方体有3组相对的棱。 师:为了避免数棱时出错,我们可以用一个手指顶着一个顶点,从这个顶点引出的3条棱为起点,(师用手势指棱)这是一组相对的棱,这也是一组相对的棱,这还有一组相对的棱。 师:相对的棱有什么特征? 生:相对的棱长度相等。 ③顶点的特征。 师:长方体有几个顶点? 生:长方体有8个顶点。 3、独自填正方体的表格,汇报 (三)认识长方体的长、宽、高 1.指导看直观图。 师:这个长方体的直观图只看到3个面,实际上有几个面? 生:实际上有6个面。 师:出现这样的情况是由于我们的视觉原因,也就是我们常说的透视现象。 师:画长方体时,把能看到的棱用实线表示,看不到的棱用虚线表示。 2.介绍长、宽、高。 师:相交于长方体的同一个顶点有几条棱? 生:相交于同一个顶点有3条棱。 师:这三条棱的名称分别是什么呢? 生:相交于同一个顶点的三条棱的长度,分别叫做长方体的长、宽、高。 师:一般情况下,我们把底面中较长的一条棱叫长,较短的一条棱叫宽,垂直于底面的棱就叫高。 3.变式呈现,辩证理解长、宽、高。 (1)出示长方体,指出长宽高 (2)师质疑:为什么同样一个长方体,量出的长、宽、高却各不相同呢? 生:因为长方体的位置变了,所以长、宽、高就不相同,说明长、宽、高是会变的。 师:长方体摆放的位置不同,它的长、宽、高也会随之发生变化,说明长方体的长、宽、高并不是固定不变的,是相对的,是相对于它摆放的位置而言的。 (四)长方体、正方体的关系 师:学平面图形的时候,同学们发现长方形是特殊的正方形,那么长方体和正方体之间又有怎样的关系呢?为什么 生:正方体可以看成长宽高都相等的长方体。 师:所以说正方体是特殊的长方体。用集合图表示出来. 知识拓展 根据所给材料,小组合作搭建一个长方体框架,说一说你是怎么想的?有几种搭法? 课后反思 这节课,开课伊始我设计了一个由长方形纸片叠加、积累,过渡到长方体的字典的演示,并相机提出一系列问题:一张纸可以看做什么图形?把200张、500张同样大小的纸叠加起来呢?还能忽略它的厚度吗?现在应该把它看成什么图形?从而引发学生的认知冲突,完成由“面”到“体”的过渡,使学生在动态的观察比较中,认识“面”与“体”的联系与区别,进而导入新课。这一过程增强了直观性和活动性,使新课引入成为一个认识的过程。 而在本节课重点认识长方体的面、棱、顶点这个环节,我安排了当场切土豆的演示环节,启发学生思考:切一刀得面,切二刀呢?切三刀呢?在这个过程中先让学生想象、思考可能出现的结果,然后现场切土豆验证,先切得面,再切得棱、顶点。教师接着追问,要切成一个长方体,还要切几刀?问而不切,让学生展开想象的翅膀,着力于想象与思考。通过演示“切土豆”过程的清晰地、渐次地展示了“面” 、“棱” 、“顶点”的概念,丰富了学生建立面、棱、顶点概念的表象,便于学生理解记忆。但课后反思,如果可以让学生亲手来切,效果会更好。 为了培养学生有序的思考问题,我结合书中表格又设计了统计表,引导学生有序地从面、棱、顶点三个方面观察学具,通过摸一摸、看一看、数一数、量一量、比一比等方式,自主探究获得新知、完成统计表。当学生交流长方体有6个面时,教师追问是怎么数的?引导学生分“上下““左右”“前后”三组相对的面来数,突出“相对“,并且带着学生一起用手势有序的数一数。但在讲解过程中,学生对于相对的面已经掌握,我还在引导耽误时间,影响了后面的教学。 课后拓展让学生根据已有小棒的长度,合作搭建长方体框架,设计此练习的目的是让学生着力于拼搭之前,如何选择小棒的思考,既是对所学知识的理解和巩固。但反映出学生对于动手操作有很大的困难,今后教学中应该加强这个方面的训练。查看更多