- 2022-04-01 发布 |

- 37.5 KB |

- 23页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

济宁市2020年中考化学试题及答案

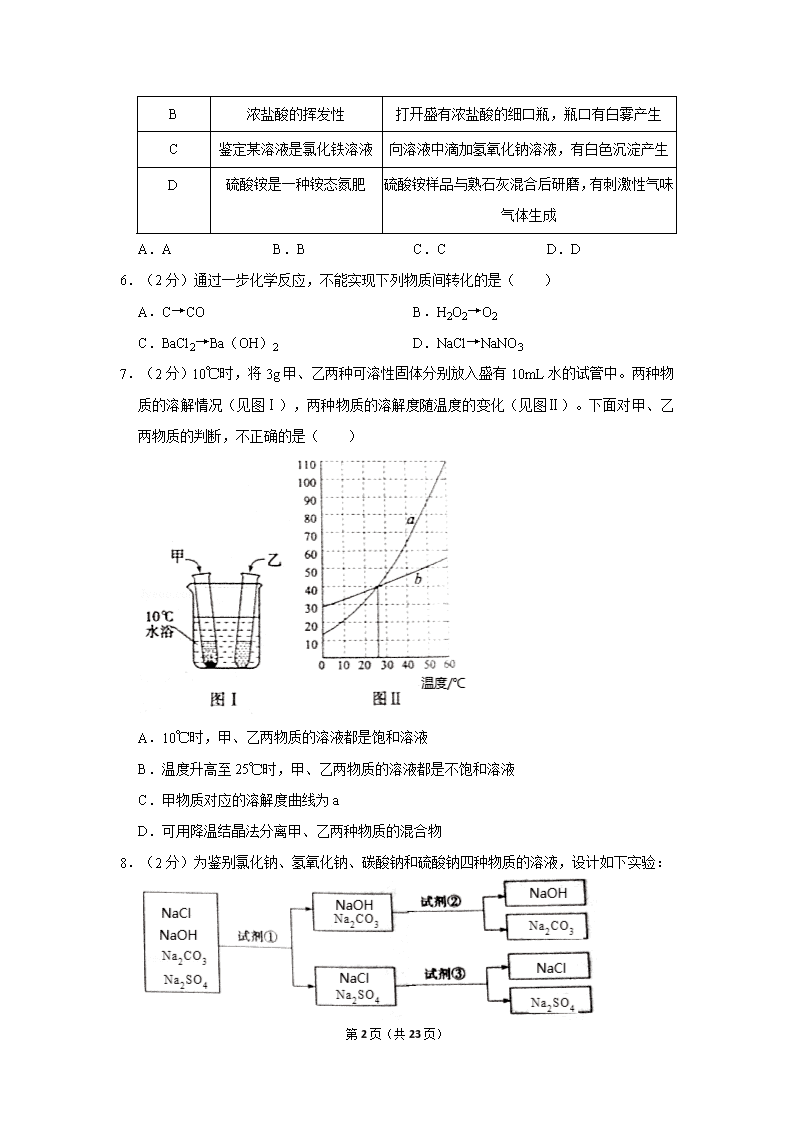

济宁市2020年中考化学试题及答案一、选择题(下列各题只有一个正确选项.其中,1~4小题各1分,5~10小题各2分,本大题共16分)1.(1分)下列物质的用途,一定涉及化学变化的是( )A.金具有黄色金属光泽制作饰品B.活性炭具有吸附性作除味剂C.生石灰吸收空气中的水分作干燥剂D.干冰升华吸收大量的热作制冷剂2.(1分)对下列物质构成的说法中,不正确的是( )A.铜是由铜原子构成的金属单质B.氧气是由氧分子构成的气体单质C.水是由水分子构成的化合物D.氯化钠是由氯化钠分子构成的化合物3.(1分)对CO2、C2H2、H2CO3、Ca(HCO3)2、Na2CO3五种物质的判断,正确的是( )A.C2H2、H2CO3都是有机物B.CO2、H2CO3都属于氧化物C.Ca(HCO3)2、Na2CO3都属于盐D.H2CO3、Na2CO3溶液都显酸性4.(1分)下列反应的化学方程式,书写正确的是( )A.镁条在空气中长期放置发生氧化Mg+O2═MgO2B.高温煅烧石灰石制取生石灰CaCO3═CaO+CO2↑C.稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生2Fe+6HCl═2FeCl3+3H2↑D.氢氧化钠溶液敞口放置发生变质2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O5.(2分)下列实验设计,不合理的是( )选项实验内容实验过程A二氧化碳的溶解性在充满二氧化碳气体的软塑料瓶中倒入的水,拧紧瓶盖,振荡,塑料瓶迅速变瘪第23页(共23页) B浓盐酸的挥发性打开盛有浓盐酸的细口瓶,瓶口有白雾产生C鉴定某溶液是氯化铁溶液向溶液中滴加氢氧化钠溶液,有白色沉淀产生D硫酸铵是一种铵态氮肥硫酸铵样品与熟石灰混合后研磨,有刺激性气味气体生成A.AB.BC.CD.D6.(2分)通过一步化学反应,不能实现下列物质间转化的是( )A.C→COB.H2O2→O2C.BaCl2→Ba(OH)2D.NaCl→NaNO37.(2分)10℃时,将3g甲、乙两种可溶性固体分别放入盛有10mL水的试管中。两种物质的溶解情况(见图Ⅰ),两种物质的溶解度随温度的变化(见图Ⅱ)。下面对甲、乙两物质的判断,不正确的是( )A.10℃时,甲、乙两物质的溶液都是饱和溶液B.温度升高至25℃时,甲、乙两物质的溶液都是不饱和溶液C.甲物质对应的溶解度曲线为aD.可用降温结晶法分离甲、乙两种物质的混合物8.(2分)为鉴别氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠和硫酸钠四种物质的溶液,设计如下实验:第23页(共23页) 下面对试剂①、试剂②和试剂③的选择,合理的是( )A.①酚酞②稀盐酸③氯化钡B.①酚酞②稀盐酸③稀盐酸C.①石蕊②氯化钡③稀盐酸D.①石蕊②氯化钡③碳酸钠9.(2分)在两只烧杯中分别放入相同质量的镁、锌两种金属,然后向两只烧杯中分别倒入相同质量、相同质量分数的稀硫酸,反应产生氢气的质量与消耗硫酸的质量关系见图。综合以上信息得到以下结论,合理的是( )A.从图象可以看出,金属镁比金属锌的活动性强B.若两种金属都有剩余,二者得到的氢气质量相同C.若硫酸有剩余,二者得到氢气的质量相同D.若两种金属完全溶解,二者消耗硫酸的质量相同10.(2分)向AgNO3、Cu(NO3)2的混合溶液中加入一定量的锌粉,充分反应,过滤。下面对反应结果的判断,不正确的是( )A.若反应后溶液为蓝色,滤渣中一定不含有ZnB.若反应后溶液为蓝色,滤渣中一定含有Ag,可能含有CuC.若反应后溶液为无色,滤渣中一定含有Ag和CuD.若反应后溶液为无色,滤渣中一定不含有Zn二、填空与简答(共17分)11.(4分)按要求用符号回答下面问题:(1)地壳中含量最多的金属元素 ;(2)空气中含量最多的气体单质 ;(3)天然气的主要成分 ;(4)硝酸钾溶液中的阴离子 。第23页(共23页) 12.(3分)2019年碳家族再添新成员。某研究小组合成出第一个由18个碳原子构成的环状纯碳分子,其结构如图所示。回答:(1)碳原子的结构示意图为,其最外层电子数是 ;若碳元素在化合物中的化合价为+4价,写出一种符合要求的化合物的化学式 ;(2)尝试写出环状纯碳分子的化学式 。13.(3分)家庭或企业加工馒头、面包和饼干等食品时,常在面粉中加入膨松剂(如碳酸氢钠),蒸制或烘焙食品中产生大量气体,使面团疏松、多孔,制作的食品松软或酥脆,易于消化吸收。阅读上面信息后,回答:(1)信息中提供的膨松剂是 (填化学式);(2)碳酸氢钠是一种 性的化合物(填“可溶”或“不溶”);(3)碳酸氢钠能使蒸制或烘焙的食品疏松多孔,原理是 (用化学方程式解释)。14.(4分)镁及其合金是一种用途广泛的金属材料,大量的金属镁是从海水或卤水中提取的,其主要步骤见如图:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用 ;(2)加入试剂①后,分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是 ;第23页(共23页) (3)试剂②可以选用 ;(4)通电后,MgCl2分解生成Mg和Cl2的化学反应方程式 。15.(3分)某未知溶液,可能含有Na+、Cu2+、Ba2+、SO42﹣、Cl﹣中的几种。为确定溶液中含有的离子,实验如下:①取未知溶液2~3mL于试管中,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,静置;②取①中上层清液,滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成;③另取未知溶液2~3mL于试管中,滴加NaOH溶液,有蓝色沉淀生成。分析实验过程,回答:(1)溶液中一定存在的离子是 ;(2)溶液中一定不存在的离子是 ;(3)溶液中可能存在的离子是 。三、实验与探究(共11分)16.(7分)某实验探究小组为验证氢气的还原性,在教师指导下:【查询资料】Ⅰ.反应原理:CuO+H2Cu+H2OⅡ.无水硫酸铜是白色粉末状固体,遇水变蓝色【实验过程】分析实验过程,回答:①仪器a的名称是 仪器b的名称是 ;②写出A装置中发生反应的化学方程式 ;③装置D处硬质玻璃管中观察到的实验现象是 ;④装置B的作用是 ,装置E的作用是 ;⑤氢气是一种可燃性气体,为确保实验安全。实验中,需要持续通入一段时间氢气,再点燃D处酒精灯,这样操作的目的是 。第23页(共23页) 17.(4分)小雨同学为验证镁、铁、锌三种金属的活动性,进行了如图所示实验:①实验中,小雨观察到的现象是 ,由此得出三种金属的活动性:镁>锌>铁;②小明还补充了铁片与硫酸铜溶液反应的实验,实验中观察到的现象是 ,有关反应的化学方程式为 。由此得出铁、铜两种金属的活动性:铁 铜(填“>”“=”“<”)。四、分析与计算(共6分)18.(2分)人们在剧烈运动时,骨骼肌组织会供氧不足,导致产生的乳酸(化学式为C3H6O3)过度堆积,引起肌肉酸痛。回答:(1)乳酸分子中,C、H、O三种原子的个数比为 ;(2)乳酸中,C、H、O三种元素的质量比为 。19.(4分)甲、乙、丙三个实验小组分别利用2g铜粉“测定空气中氧气的含量”,实验装置见图。课外兴趣小组为研究实验中铜粉的氧化情况,又进行以下实验:①兴趣小组将甲、乙、丙三个实验小组硬质玻璃管中的残留固体全部取出,称量后,置于烧杯中;②在烧杯中加入足量稀硫酸使之充分反应,将剩余固体过滤、洗涤、干燥、称量;相关数据见下表:甲组乙组丙组反应前固体质量2.016g2.016g2.024g第23页(共23页) 反应后固体质量1.936g1.936g1.904g(1)烧杯中发生反应的化学方程式为 ;(2)甲、乙两组实验数据相同,残留固体中氧化铜的质量为 ,丙组残留固体中氧化铜的质量为 。(3)兴趣小组通过分析数据得出:甲、乙两组实验数据更接近实际空气中氧气的含量,丙组差异较大。你认为丙组在“测定空气中氧气的含量”实验中,可能存在的操作失误是 。第23页(共23页) 参考答案与试题解析一、选择题(下列各题只有一个正确选项.其中,1~4小题各1分,5~10小题各2分,本大题共16分)1.(1分)下列物质的用途,一定涉及化学变化的是( )A.金具有黄色金属光泽制作饰品B.活性炭具有吸附性作除味剂C.生石灰吸收空气中的水分作干燥剂D.干冰升华吸收大量的热作制冷剂【分析】有新物质生成的变化叫化学变化,没有新物质生成的变化叫物理变化。化学变化的特征是:有新物质生成。判断物理变化和化学变化的依据是:是否有新物质生成。【解答】解:A、金具有黄色金属光泽,制作饰品没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;B、活性炭具有吸附性,作除味剂没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;C、生石灰吸收空气中的水分,作干燥剂是生石灰和水反应生成氢氧化钙,属于化学变化;,故选项正确;D、干冰升华吸收大量的热,作制冷剂没有新物质生成,属于物理变化;故选项错误;故选:C。【点评】本考点考查了物理变化和化学变化的区别,基础性比较强,只要抓住关键点:是否有新物质生成,问题就很容易解决。本考点主要出现在选择题和填空题中。2.(1分)对下列物质构成的说法中,不正确的是( )A.铜是由铜原子构成的金属单质B.氧气是由氧分子构成的气体单质C.水是由水分子构成的化合物D.氯化钠是由氯化钠分子构成的化合物【分析】根据金属、大多数固态非金属单质、稀有气体等由原子构成;有些物质是由分子构成的,气态的非金属单质和一般由非金属元素组成的化合物,如氢气、水等;有些物质是由离子构成的,一般是含有金属元素和非金属元素的化合物,如氯化钠,进行分析判断即可。【解答】解:A、铜属于金属单质,是由铜原子直接构成的金属单质,故选项说法正确。第23页(共23页) B、氧气属于气态非金属单质,是由氧分子构成的,故选项说法正确。C、水是由非金属元素组成的化合物,是由水分子构成的,故选项说法正确。D、氯化钠是含有金属元素和非金属元素的化合物,氯化钠是由钠离子和氯离子构成的,故选项说法错误。故选:D。【点评】本题难度不大,主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识,对物质进行分类与对号入座、掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键。3.(1分)对CO2、C2H2、H2CO3、Ca(HCO3)2、Na2CO3五种物质的判断,正确的是( )A.C2H2、H2CO3都是有机物B.CO2、H2CO3都属于氧化物C.Ca(HCO3)2、Na2CO3都属于盐D.H2CO3、Na2CO3溶液都显酸性【分析】A、根据有机物的概念分析;B、氧化物是指由两种元素组成,一种元素是氧元素的化合物;C、根据盐是由金属元素和酸根组成的分析;D、根据溶液的酸碱性分析。【解答】解:A、H2CO3不是有机物,错误;B、H2CO3含有三种元素,不属于氧化物,错误;C、Ca(HCO3)2、Na2CO3都属于盐,正确;D、Na2CO3属于强碱弱酸盐,水解后显碱性,错误;故选:C。【点评】解答本题关键是熟悉氧化物的特点,酸碱盐的分类,有机物的分类方法。4.(1分)下列反应的化学方程式,书写正确的是( )A.镁条在空气中长期放置发生氧化Mg+O2═MgO2B.高温煅烧石灰石制取生石灰CaCO3═CaO+CO2↑C.稀盐酸去除铁钉锈渍有气泡产生2Fe+6HCl═2FeCl3+3H2↑D.氢氧化钠溶液敞口放置发生变质2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O【分析】根据化学方程式判断正误的方法需考虑:应用的原理是否正确;化学式书写是否正确;是否配平;反应条件是否正确;↑和↓的标注是否正确。第23页(共23页) 【解答】解:A.在常温下,镁与空气中的氧气反应生成氧化镁,氧化镁的化学式书写错误,正确的化学方程式为2Mg+O2═2MgO,不合题意;B.该化学方程式中缺少反应的条件,正确的化学方程式为CaCO3CaO+CO2↑,不合题意;C.铁锈除净后,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,而不是生成氯化铁,正确的化学方程式为Fe+2HCl═FeCl2+H2↑,不合题意;D.氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠和水,化学方程式书写正确,符合题意。故选:D。【点评】本题难度不大,在解此类题时,首先分析应用的原理是否正确,然后再根据方程式的书写规则进行判断,化学方程式正误判断方法是:先看化学式是否正确,再看配平,再看反应条件,再看气体和沉淀,最后短线改成等号。5.(2分)下列实验设计,不合理的是( )选项实验内容实验过程A二氧化碳的溶解性在充满二氧化碳气体的软塑料瓶中倒入的水,拧紧瓶盖,振荡,塑料瓶迅速变瘪B浓盐酸的挥发性打开盛有浓盐酸的细口瓶,瓶口有白雾产生C鉴定某溶液是氯化铁溶液向溶液中滴加氢氧化钠溶液,有白色沉淀产生D硫酸铵是一种铵态氮肥硫酸铵样品与熟石灰混合后研磨,有刺激性气味气体生成A.AB.BC.CD.D【分析】A、二氧化碳能够溶于水;B、浓盐酸易挥发;C、氢氧化钠和氯化铁反应生成红褐色沉淀氢氧化铁和氯化钠;D、铵盐和碱反应生成盐、水和氨气。【解答】解:A、在充满二氧化碳气体的软塑料瓶中倒入的水,拧紧瓶盖,振荡,塑料瓶迅速变瘪,说明二氧化碳能够溶于水,该选项设计正确;B、打开盛有浓盐酸的细口瓶,瓶口有白雾产生,是因为挥发出的氯化氢在瓶口和空气中的水蒸气结合形成盐酸小液滴,该选项设计正确;第23页(共23页) C、氢氧化钠和氯化铁反应生成氯化钠和红褐色沉淀氢氧化铁,该选项设计不正确;D、硫酸铵样品与熟石灰混合后研磨,有刺激性气味气体生成,说明硫酸铵是铵态氮肥,该选项设计正确。故选:C。【点评】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。6.(2分)通过一步化学反应,不能实现下列物质间转化的是( )A.C→COB.H2O2→O2C.BaCl2→Ba(OH)2D.NaCl→NaNO3【分析】一步反应实现即所涉及物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据所涉及物质的性质,分析能否只通过一个反应而实现转化即可。【解答】解:A、碳不充分燃烧生成一氧化碳,物质间转化能一步实现,故选项错误。B、过氧化氢分解生成水和氧气,物质间转化能一步实现,故选项错误。C、氯化钡转化为氢氧化钡,假设能行,对应的生成物应为氢氧化钡和氯化银,反应物为氯化钡和氢氧化银,氢氧化银常温下极不稳定,在水溶液中是不存在的,物质间转化不能一步实现,故选项正确。D、氯化钠能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,物质间转化能一步实现,故选项错误。故选:C。【点评】本题有一定难度,熟练掌握所涉及物质的性质、抓住关键词“能否一步实现”是解决此类问题的关键。7.(2分)10℃时,将3g甲、乙两种可溶性固体分别放入盛有10mL水的试管中。两种物质的溶解情况(见图Ⅰ),两种物质的溶解度随温度的变化(见图Ⅱ)。下面对甲、乙两物质的判断,不正确的是( )第23页(共23页) A.10℃时,甲、乙两物质的溶液都是饱和溶液B.温度升高至25℃时,甲、乙两物质的溶液都是不饱和溶液C.甲物质对应的溶解度曲线为aD.可用降温结晶法分离甲、乙两种物质的混合物【分析】根据物质的溶解度曲线可以判断某一温度时物质的溶解度大小比较;根据物质的溶解度曲线可以判断随着温度的变化,物质的溶解度变化情况;饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化;一种物质的溶解度受温度变化影响较大,一种物质的溶解度受温度变化影响较小,可以用降温结晶或蒸发结晶的方法分离。【解答】解:A、10℃时甲溶解度小于30g,10g水中不能完全溶解3g甲,乙溶解度大于30g,10g水中能够完全溶解3g乙,甲物质的溶液是饱和溶液,乙是不饱和溶液,该选项说法不正确;B、温度升高至25℃时,甲、乙两物质的溶液都是不饱和溶液,是因为25℃时,甲、乙两物质的溶解度都是40g,该选项说法正确;C、甲物质对应的溶解度曲线为a,是因为10℃时甲溶解度小于乙,该选项说法正确;D、a的溶解度受温度变化影响较大,b的溶解度受温度变化影响较小,可用降温结晶法分离甲、乙两种物质的混合物,该选项说法正确。故选:A。【点评】溶解度曲线能定量地表示出溶解度变化的规律,从溶解度曲线可以看出:同一溶质在不同温度下的溶解度不同;同一温度下,不同溶质的溶解度可能相同,也可能不同;温度对不同物质的溶解度影响不同。第23页(共23页) 8.(2分)为鉴别氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠和硫酸钠四种物质的溶液,设计如下实验:下面对试剂①、试剂②和试剂③的选择,合理的是( )A.①酚酞②稀盐酸③氯化钡B.①酚酞②稀盐酸③稀盐酸C.①石蕊②氯化钡③稀盐酸D.①石蕊②氯化钡③碳酸钠【分析】鉴别物质时,首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性,再根据性质的不同,选择适当的试剂,出现不同的现象的才能鉴别。【解答】解:氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠和硫酸钠四种物质的溶液分别显中性、碱性、碱性、中性,试剂①可以是紫色石蕊溶液或无色酚酞溶液,碳酸钠能与稀盐酸或氯化钡溶液反应,生成气体或沉淀,试剂②可能是稀盐酸或氯化钡溶液;硫酸钠能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀,稀盐酸不能,试剂③是氯化钡溶液;故合理的是A。故选:A。【点评】本题有一定难度,解答物质的鉴别题时要熟练掌握鉴别的物质的性质,然后选择适当的试剂或方法,出现不同的现象即可鉴别。9.(2分)在两只烧杯中分别放入相同质量的镁、锌两种金属,然后向两只烧杯中分别倒入相同质量、相同质量分数的稀硫酸,反应产生氢气的质量与消耗硫酸的质量关系见图。综合以上信息得到以下结论,合理的是( )A.从图象可以看出,金属镁比金属锌的活动性强B.若两种金属都有剩余,二者得到的氢气质量相同第23页(共23页) C.若硫酸有剩余,二者得到氢气的质量相同D.若两种金属完全溶解,二者消耗硫酸的质量相同【分析】金属活动性顺序中,排在氢前面的金属,能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气,排在前面的金属,能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来。【解答】解:A、图中是反应产生氢气的质量与消耗硫酸的质量关系,不能判断镁和锌的活泼性,该选项说法不合理;B、若两种金属都有剩余,说明硫酸不足,生成氢气质量决定于反应的硫酸质量,两只烧杯中分别倒入的是相同质量、相同质量分数的稀硫酸,说明硫酸质量相等,因此二者得到的氢气质量相同,该选项说法正确;C、稀硫酸和镁、锌反应的化学方程式及其质量关系:Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑,24982Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑,65982由以上质量关系可知,若硫酸有剩余,说明硫酸过量,生成氢气质量决定于金属质量,相等质量的镁、锌完全反应时,镁反应生成的氢气多,因此二者得到氢气的质量不相同,该选项说法不正确;D、由以上质量关系可知,若两种金属完全溶解,二者消耗硫酸的质量不相同,即镁消耗的硫酸多,该选项说法不正确。故选:B。【点评】要会利用金属活动顺序表分析实验,氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应,但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应,前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。10.(2分)向AgNO3、Cu(NO3)2的混合溶液中加入一定量的锌粉,充分反应,过滤。下面对反应结果的判断,不正确的是( )A.若反应后溶液为蓝色,滤渣中一定不含有ZnB.若反应后溶液为蓝色,滤渣中一定含有Ag,可能含有CuC.若反应后溶液为无色,滤渣中一定含有Ag和CuD.若反应后溶液为无色,滤渣中一定不含有Zn【分析】第23页(共23页) 金属活动性顺序中,排在氢前面的金属,能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气,排在前面的金属,能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来。【解答】解:向AgNO3、Cu(NO3)2的混合溶液中加入一定量的锌粉,锌先和硝酸银反应生成硝酸锌和银,后和硝酸铜反应生成硝酸锌和铜;A、若反应后溶液为蓝色,说明硝酸铜没有反应或部分反应,进一步说明锌不足,滤渣中一定不含有Zn,该选项说法正确;B、若反应后溶液为蓝色,说明硝酸铜没有反应或部分反应,进一步说明锌不足,滤渣中一定含有锌和硝酸银反应生成的Ag,可能含有Cu,例如硝酸铜部分反应时,该选项说法正确;C、若反应后溶液为无色,说明硝酸银、硝酸铜完全反应,滤渣中一定含有反应生成的Ag和Cu,该选项说法正确;D、若反应后溶液为无色,滤渣中可能含有Zn,例如锌和硝酸银、硝酸铜完全反应后过量,则滤渣中含有银、铜、锌,该选项说法不正确。故选:D。【点评】要会利用金属活动顺序表分析实验,氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应,但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应,前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。二、填空与简答(共17分)11.(4分)按要求用符号回答下面问题:(1)地壳中含量最多的金属元素 Al ;(2)空气中含量最多的气体单质 N2 ;(3)天然气的主要成分 CH4 ;(4)硝酸钾溶液中的阴离子 NO3﹣ 。【分析】本题考查化学用语的意义及书写,解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价,才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义,并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式。【解答】解:(1)地壳中含量最多的金属元素是铝元素,可以表示为Al;(2)空气中含量最多的物质是氮气,可以表示为N2;(3)天然气的主要成分为甲烷,其化学式为:CH4;(4)硝酸钾溶液中的阴离子是硝酸根离子,符号为:NO3﹣;第23页(共23页) 答案:(1)Al;(2)N2;(3)CH4;(4)NO3﹣。【点评】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生对化学符号的书写,考查全面,注重基础,题目难度较小。12.(3分)2019年碳家族再添新成员。某研究小组合成出第一个由18个碳原子构成的环状纯碳分子,其结构如图所示。回答:(1)碳原子的结构示意图为,其最外层电子数是 4 ;若碳元素在化合物中的化合价为+4价,写出一种符合要求的化合物的化学式 CO2 ;(2)尝试写出环状纯碳分子的化学式 C18 。【分析】(1)根据原子的结构示意图中各部分的含义回答,根据碳组成的化合物分析回答;(2)根据图示来书写化学式。【解答】解:(1)由原子结构示意图的意义可知,碳原子最外层电子数为4;在二氧化碳中碳元素的化合价为+4价;故填:4;CO2;(2)由图示可知,每个环状纯碳分子中含有18个碳原子,分子中原子个数要写在元素符号的右下角,故环状纯碳分子的化学式是C18;故填:C18。【点评】本题考查了由碳元素组成的几种碳的单质,应了解由于它们的原子排列方式不同,它们的性质存在着差异。13.(3分)家庭或企业加工馒头、面包和饼干等食品时,常在面粉中加入膨松剂(如碳酸氢钠),蒸制或烘焙食品中产生大量气体,使面团疏松、多孔,制作的食品松软或酥脆,易于消化吸收。阅读上面信息后,回答:(1)信息中提供的膨松剂是 NaHCO3 (填化学式);(2)碳酸氢钠是一种 可溶 性的化合物(填“可溶”或“不溶”);(3)碳酸氢钠能使蒸制或烘焙的食品疏松多孔,原理是第23页(共23页) 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ (用化学方程式解释)。【分析】(1)根据题意,常在面粉中加入膨松剂(如碳酸氢钠),进行分析解答。(2)根据碳酸氢钠的溶解性,进行分析解答。(3)根据题意,蒸制或烘焙食品中产生大量气体,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,进行分析解答。【解答】解:(1)常在面粉中加入膨松剂(如碳酸氢钠),其化学式为NaHCO3。(2)碳酸氢钠属于钠盐,是一种可溶性的化合物。(3)由题意,蒸制或烘焙食品中产生大量气体,碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。故答案为:(1)NaHCO3;(2)可溶;(3)2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【点评】本题难度不大,掌握盐的化学性质、碳酸氢钠的溶解性等是正确解答本题的关键。14.(4分)镁及其合金是一种用途广泛的金属材料,大量的金属镁是从海水或卤水中提取的,其主要步骤见如图:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用 氢氧化钠溶液 ;(2)加入试剂①后,分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是 过滤 ;第23页(共23页) (3)试剂②可以选用 稀盐酸 ;(4)通电后,MgCl2分解生成Mg和Cl2的化学反应方程式 MgCl2Mg+Cl2↑ 。【分析】(1)根据盐的化学性质以及由硫酸镁制取氢氧化镁的方法来分析;(2)根据分离混合物的方法来分析;(3)根据酸碱中和反应的原理来分析;(4)根据化学反应的原理以及化学方程式的写法来分析。【解答】解:(1)硫酸镁溶液与氢氧化钠溶液(或氢氧化钙溶液或氢氧化钾溶液)反应生成氢氧化镁沉淀和硫酸钠(或硫酸钙或硫酸钾),因此为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用氢氧化钠溶液或氢氧化钙溶液或氢氧化钾溶液;故填:氢氧化钠溶液(合理即可);(2)加入试剂①后,从溶液中分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是过滤;故填:过滤;(3)氢氧化镁是一种难溶性碱,能与盐酸反应生成氯化镁和水,所以试剂②是稀盐酸;故填:稀盐酸;(4)在通电的条件下,氯化镁分解为镁和氯气;故填:MgCl2Mg+Cl2↑。【点评】本题主要考查了从海水中提取镁的过程,难度不大,掌握提取的原理是解题的关键。15.(3分)某未知溶液,可能含有Na+、Cu2+、Ba2+、SO42﹣、Cl﹣中的几种。为确定溶液中含有的离子,实验如下:①取未知溶液2~3mL于试管中,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,静置;②取①中上层清液,滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成;③另取未知溶液2~3mL于试管中,滴加NaOH溶液,有蓝色沉淀生成。分析实验过程,回答:(1)溶液中一定存在的离子是 Cu2+、SO42﹣ ;(2)溶液中一定不存在的离子是 Ba2+ ;(3)溶液中可能存在的离子是 Na+、Cl﹣ 。【分析】根据已有的离子的性质以及离子间的反应现象进行分析解答即可。钡离子能与硫酸根离子结合成硫酸钡白色沉淀、银离子能与氯离子结合成氯化银白色沉淀、铜离子能与氢氧根离子结合成氢氧化铜蓝色沉淀。第23页(共23页) 【解答】解:①取未知溶液2~3mL于试管中,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中一定存在硫酸根离子,一定不存在钡离子,静置;②取①中上层清液,滴加AgNO3溶液,有白色沉淀生成,因为加入的氯化钡溶液带入了氯离子,所以无法确定原溶液中是否存在氯离子;③另取未知溶液2~3mL于试管中,滴加NaOH溶液,有蓝色沉淀生成,说明原溶液中一定存在铜离子。以上实验过程无法确定原溶液中是否存在钠离子。由以上分子可知:(1)溶液中一定存在硫酸根离子和铜离子;故填:Cu2+、SO42﹣;(2)溶液中一定不存在钡离子;故填:Ba2+;(3)溶液中可能存在钠离子和氯离子;故填:Na+、Cl﹣。【点评】本题考查的是常见的离子的检验,完成此题,可以依据已有的离子的性质结合有关的反应进行。三、实验与探究(共11分)16.(7分)某实验探究小组为验证氢气的还原性,在教师指导下:【查询资料】Ⅰ.反应原理:CuO+H2Cu+H2OⅡ.无水硫酸铜是白色粉末状固体,遇水变蓝色【实验过程】分析实验过程,回答:①仪器a的名称是 分液漏斗 仪器b的名称是 酒精灯 ;②写出A装置中发生反应的化学方程式 Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑ ;③装置D处硬质玻璃管中观察到的实验现象是 黑色固体变为红色,玻璃管壁有水珠出现 ;④装置B的作用是 去除水蒸气 ,装置E的作用是 检验水的生成 ;第23页(共23页) ⑤氢气是一种可燃性气体,为确保实验安全。实验中,需要持续通入一段时间氢气,再点燃D处酒精灯,这样操作的目的是 排出内部残留的空气 。【分析】①考查实验室常用仪器名称;②锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气,书写化学方程式注意配平及气体符号;③根据氧化铜和铜的外观形态和生成物含有水推断实验现象;④根据浓硫酸的吸水性回答此题;根据无水硫酸铜的性质回答此题;⑤根据氢气易燃性质回答此题。【解答】解:①a为加入液体的分液漏斗,b为用于加热的酒精灯;故答案为:分液漏斗;酒精灯。②锌与硫酸反应生成硫酸锌和氢气,书写化学方程式注意配平及气体符号,反应的化学方程式为Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;故答案为:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。③氧化铜与氢气反应生成铜和水,氧化铜为黑色,铜为红色,因此可以看到固体由黑色变为红色,生成物有水,则可知玻璃管壁能看到水珠;故答案为:黑色固体变为红色,玻璃管壁有水珠出现。④浓硫酸具有吸水性,因此可以干燥生成的氢气,去除水蒸气;无水硫酸铜遇水变为蓝色,通过颜色变化判断水的生成;故答案为:去除水蒸气;检验水的生成。⑤由于装置内残留有空气,因此先通入一段时间的氢气,将内部残留的空气排出,避免加热时造成危险;故答案为:排出内部残留的空气。【点评】根据已有知识,在情景相似的情况下,进行知识地大胆迁移,是解决新问题的一种重要方法。17.(4分)小雨同学为验证镁、铁、锌三种金属的活动性,进行了如图所示实验:①实验中,小雨观察到的现象是 三种金属表面都有气泡冒出,冒出气泡的速率:镁>锌>铁 ,由此得出三种金属的活动性:镁>锌>铁;②小明还补充了铁片与硫酸铜溶液反应的实验,实验中观察到的现象是 铁片表面有红色固体析出,溶液由蓝色逐渐变成浅绿色 ,有关反应的化学方程式为 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 。由此得出铁、铜两种金属的活动性:铁 > 铜(填“>”“=”“<”)。第23页(共23页) 【分析】根据金属与酸发生反应的条件;(在金属的活动性顺序表中排在H前面的金属能与酸发生反应,产生氢气。H后面的金属不能与酸反应)以及金属与盐溶液发生反应的条件(在金属的活动性顺序表中排在前面的金属能把它后面的金属从其盐溶液中置换出来)分析。【解答】解:①镁比锌活泼,锌比铁活泼,镁、铁、锌三种金属都能和稀硫酸反应生成硫酸盐和氢气,实验中,可以看到三种金属表面都有气泡冒出,冒出气泡的速率:镁>锌>铁;故填:三种金属表面都有气泡冒出,冒出气泡的速率:镁>锌>铁;②铁能置换出硫酸铜中的铜,实验中观察到的实验现象是:铁片表面有红色固体析出,溶液由蓝色逐渐变成浅绿色,发生反应的化学方程式为:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,可得出金属活动性铁大于铜,故填:铁片表面有红色固体析出,溶液由蓝色逐渐变成浅绿色;>。【点评】本题主要考查了金属活动性顺序的应用,化学反应现象,化学方程式和实验设计,是这类题目中的基础习题。四、分析与计算(共6分)18.(2分)人们在剧烈运动时,骨骼肌组织会供氧不足,导致产生的乳酸(化学式为C3H6O3)过度堆积,引起肌肉酸痛。回答:(1)乳酸分子中,C、H、O三种原子的个数比为 1:2:1 ;(2)乳酸中,C、H、O三种元素的质量比为 6:1:8 。第23页(共23页) 【分析】(1)根据物质的分子结构来分析;(2)根据化合物中元素质量比的计算方法来分析。【解答】解:(1)由乳酸的化学式可知,乳酸分子中,碳、氢、氧元素的原子个数比为3:6:3=1:2:1;(2)乳酸C3H6O3中碳、氢、氧元素的质量比=(12×3):(1×6):(16×3)=6:1:8;故答案为:(1)1:2:1;(2)6:1:8。【点评】根据物质的化学式可以表示物质的组成及分子的构成,利用化学式可判断物质的分类、分子中原子个数、组成元素种类及计算组成元素质量比等。19.(4分)甲、乙、丙三个实验小组分别利用2g铜粉“测定空气中氧气的含量”,实验装置见图。课外兴趣小组为研究实验中铜粉的氧化情况,又进行以下实验:①兴趣小组将甲、乙、丙三个实验小组硬质玻璃管中的残留固体全部取出,称量后,置于烧杯中;②在烧杯中加入足量稀硫酸使之充分反应,将剩余固体过滤、洗涤、干燥、称量;相关数据见下表:甲组乙组丙组反应前固体质量2.016g2.016g2.024g反应后固体质量1.936g1.936g1.904g(1)烧杯中发生反应的化学方程式为 CuO+H2SO4=CuSO4+H2O ;(2)甲、乙两组实验数据相同,残留固体中氧化铜的质量为 0.08g ,丙组残留固体中氧化铜的质量为 0.12g 。(3)兴趣小组通过分析数据得出:甲、乙两组实验数据更接近实际空气中氧气的含量,丙组差异较大。你认为丙组在“测定空气中氧气的含量”实验中,可能存在的操作失误是 装置漏气 。第23页(共23页) 【分析】(1)根据化学反应的原理来分析;(2)根据氧化铜能与硫酸反应、实验数据来分析;(3)根据实验误差产生的原因来分析。【解答】解:(1)铜与硫酸不反应,氧化铜与硫酸反应生成硫酸铜和水;故填:CuO+H2SO4=CuSO4+H2O;(2)加热后的固体中加入足量的稀硫酸后,剩余的固体是不与硫酸反应的铜,则甲、乙两组实验数据相同,残留固体中氧化铜的质量为2.016g﹣1.936g=0.08g;丙组残留固体中氧化铜的质量为2.024g﹣1.904g=0.12g;故填:0.08g;0.12g;(3)兴趣小组通过分析数据得出:甲、乙两组实验数据更接近实际空气中氧气的含量,丙组差异较大。你认为丙组在“测定空气中氧气的含量”实验中,可能存在的操作失误是装置漏气,导致少量空气进入,所以生成的氧化铜质量偏大;故填:装置漏气。【点评】可以用来测定空气中氧气含量的物质应该具备的条件是:能和空气中的氧气反应,生成物是固体,不能和空气中的其它物质发生化学反应。声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2020/7/218:44:39;用户:智翰文化;邮箱:zhwh998@xyh.com;学号:37494973第23页(共23页)查看更多