- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 49页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020届二轮复习:专题五 中华文明的沉浮——晚清时期(课件)(49张)

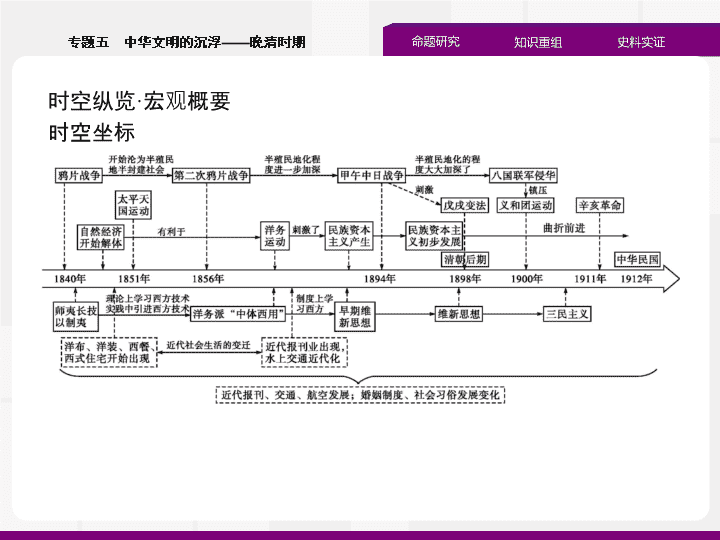

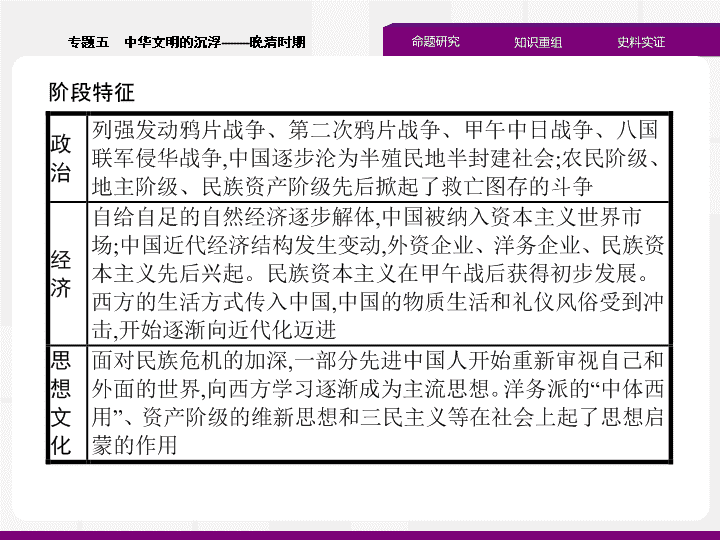

专题五 中华文明的沉浮 —— 晚清时期 时空纵览 · 宏观概要 时空坐标 阶段 特征 近三年高考试题统计与命题 预测 真题诊断 题点 一 列强侵略与晚清政治近代化 1 .(2019 课标全国 Ⅱ ,28)1898 年 , 一份英文报纸报道 : 光绪皇帝已经遇害 ,“ 太后现在正维持着光绪名义上统治的滑稽剧 , 一到适当的时候 , 便公开宣布他的死讯 ” 。这则报道可以用来说明当时 ( ) A. 君主立宪受到社会的广泛支持 B. 清政府加强排外活动力度 C. 列强寻找干涉中国内政的借口 D. 部分西方人赞同变法活动 答案 : D 解析 : 本题考查戊戌变法。题干材料来源于 1898 年的一份英文报纸的报道 , 其报道的内容并不符合事实 , 但可以反映出报道者的一种主观态度 , 即把慈禧太后看作是改革的破坏者 , 这实际上是一种同情、赞同改革的心态 , 故 D 项正确 ;A 项不符合史实 , 故可排除 ; 题干材料只是主观报道了慈禧太后与光绪皇帝的关系 , 并不涉及清政府对外国人的态度 , 故 B 项错误 ; 题干材料是西方媒体的报道 , 不能反映西方国家政府的信息 , 故 C 项错误。 2 .(2018 课标全国 Ⅰ ,28) 甲午战争时期 , 日本制定舆论宣传策略 , 把中国和日本分别 “ 包装 ” 成野蛮与文明的代表 , 并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称 , 清政府战败 “ 将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放 ” 。对此 , 清政府却无所作为。这反映了 ( ) A. 欧美舆论宣传左右了战争进程 B. 日本力图变更中国的君主政体 C. 清朝政府昏庸不谙熟近代外交 D. 西方媒体鼓动中国的民主革命 答案 : C 解析 : 本题考查中国近代外交。材料对比了甲午战争时期中国和日本的舆论宣传 , 在日本刻意 “ 包装 ”, 误导欧美舆论的情况下 , 清政府却无所作为 , 这说明清朝政府没有充分发挥外交的功能 , 故 C 项正确 ; 甲午中日战争的进程取决于战争双方 , 欧美舆论无法左右 , 故 A 项错误 ; 甲午中日战争中日本利用舆论进行包装是为了掩盖其侵华罪行 , 不是为了变更中国的君主政体 , 故 B 项错误 ; 材料主旨之一是强调西方媒体认可日本的宣传 , 支持日本侵华 , 并非鼓动中国进行民主革命 , 故 D 项错误。 3 .(2018 课标全国 Ⅱ ,28)19 世纪 70 年代 , 针对日本阻止琉球国向中国进贡 , 有地方督抚在上奏中强调 : 琉球向来是中国的藩属 , 日本 “ 不应阻贡 ”; 中国使臣应邀请西方各国驻日公使 ,“ 按照万国公法与评直曲 ” 。这说明当时 ( ) A. 日本借助西方列强侵害中国权益 B. 传统朝贡体系已经解体 C. 地方督抚干预朝廷外交事务决策 D. 近代外交观念影响中国 答案 : D 解析 : 本题主要考查近代中国的外交变化。材料反映了日本阻止琉球向中国进贡 , 并没有反映日本借助西方列强侵害中国权益 , 故 A 项错误 ; 从题干来看 , 琉球等地依然向中国进贡 , 这表明传统的朝贡体系并没有解体 , 故 B 项错误 ; 材料反映的是清朝地方督抚维护琉球向中国进贡的传统朝贡体系 , 并没有干预朝廷的外交事务 , 故 C 项错误 ; 从材料来看 , 地方督抚提出要邀请西方各国驻日公使来评说日本行为的曲直 , 这表明当时的中国外交受到了西方近代外交观念的影响 , 故 D 项正确。 题点 二 晚清经济近代化及其影响 4 .(2019 课标全国 Ⅰ ,28) 川沙县部分名人简历表 上表是 19 世纪末 20 世纪初毗邻上海的川沙县部分名人的简历 , 说明当时国内 ( ) A. 科举取士转向选拔实务人才 B. 传统社会结构受到冲击 C. 儒家的义利观念被抛弃 D. 新式工业在经济中居于主导 答案 : B 解析 : 本题考查 19 世纪末 20 世纪初中国社会结构的变迁。题干表格中黄彬的身份是为近代民用工业制定章程的国学生 , 朱纯祖以监生身份创设了朱丽记花米行 , 姚光第以生员身份创设了机器轧棉厂 , 国学生、监生、生员均是旧式教育体制下的称呼 , 这说明三人所受均为旧式儒家教育 , 但三人成年后却投身于近代商业活动 , 这说明传统的重农抑商观念受到冲击 , 进一步说明士农工商的社会结构发生了变化 , 故 B 项正确。题干材料未涉及科举考试及选拔人才标准的变化 , 故 A 项错误 ; 题干材料未涉及对儒家的重义轻利等观念的看法 , 故 C 项错误 ; 新式工业在 19 世纪末 20 世纪初的近代中国经济中并未占据主导地位 , 故 D 项错误。 5 .(2019 课标全国 Ⅲ ,28)19 世纪六七十年代 , 外国人将自己的名字租借给中国人经办新式企业的做法 , 在通商口岸较为盛行。这一做法 ( ) A. 导致民间设厂高潮局面的出现 B. 有利于中国新的社会阶层发展 C. 加剧了外国资本对中国的输入 D. 扭转了中国对外贸易入超局面 答案 : B 解析 : 本题考查中国民族资本主义的发展。 19 世纪六七十年代中国民族资本主义产生 , 并受到封建主义的压迫 , 而外国人依仗不平等条约却可以享受特权 , 因此导致上述现象的出现。外国人将自己的名字租借给中国人经办新式企业 , 这些中国人发展成为民族资产阶级 , 是当时新的社会阶层 , 故 B 项正确 ; 当时清政府限制民间设厂 , 故 A 项错误 ; 外国资本对华输出主要表现在外国人在中国开设工厂、开采矿山等方面 , 而本题题干中实际办厂者是中国人 , 故 C 项错误 ; 近代中国民族资本主义力量弱小 , 不足以扭转中国对外贸易入超局面 , 故 D 项错误。 6 .(2017 课标全国 Ⅰ ,28) 开平煤矿正式投产时 , 土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货 , 须缴纳出口税和复进口税 , 每吨税金达 1 两以上 , 比洋煤进口税多 20 余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为 1 钱。这一举措 ( ) A. 增强了洋务派兴办矿业的信心 B. 加强了对开平煤矿的管理 C. 摆脱了列强对煤矿业的控制 D. 保证了煤矿业稳健发展 答案 : A 解析 : 本题考查洋务运动。题干材料反映了李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为 1 钱 , 这有利于减轻开平煤矿的负担 , 有利于增强洋务派兴办矿业的信心 , 故 A 项正确。题干材料反映的是煤炭的流通销售环节 , 与煤矿管理无关 , 故排除 B 项。题干材料没有涉及列强对煤矿业的控制 , 故排除 C 项。李鸿章利用政府特权操纵煤炭出口税的做法造成不正当竞争 , 不利于煤矿业的发展 , 故排除 D 项。 7 .(2017 课标全国 Ⅱ ,28)1879 年以前 , 福州船政局所造之船均 “ 派拨各省 , 并不索取原价分文 ”; 此后造船所用材料费由用船一方拨付 , 采取 “ 协造 ” 方式生产。这种变化反映了 ( ) A. 军用工业由官办转为商办 B.“ 协造 ” 意在缓解经费压力 C. 军工产品市场化趋势明显 D. 近代轮船制造业走出困境 答案 : B 解析 : 本题考查洋务运动。从材料信息看 , 福州船政局所造之船由免费供各省使用到由使用方付费 “ 协造 ”, 这种变化表明原来的方式使造船方经费压力大 , 而 “ 协造 ” 意在缓解经费压力 , 故选 B 项。洋务运动时期的军用工业没有转为商办 , 也不可能面向市场 , 故排除 A 、 C 两项 ; 由题干材料无法得出近代轮船制造业走出困境 , 故排除 D 项。 8 .(2017 课标全国 Ⅰ ,29)1904 年 , 湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海 9 个省份留日学生共计 1 883 人 , 占全国留日学生总数的 78%, 直隶亦有 172 人 , 山西、陕西等其他十几个省区仅有 351 人。影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是 ( ) A. 地区经济文化水平与开放程度有别 B. 革命运动在各地高涨程度存在差异 C. 清政府鼓励留学的政策发生变化 D. 西方列强在中国的势力范围不同 答案 : A 解析 : 本题考查近代经济结构变动的影响。近代中国受西方资本主义侵略的影响 , 地区经济文化水平与开放的程度不同 , 这造成了材料所述留日学生分布不平衡的现象 , 故 A 项正确。留日学生与革命运动没有直接的联系 , 故 B 项不符合题意。根据材料信息无法判断清政府的留学政策 , 故排除 C 项。当时日本在中国的势力范围主要是福建地区 , 而题干中的其他地区中有英、法等国的势力范围 , 因此无法判断列强势力范围对留日学生分布的影响 , 故 D 项错误。 题点 三 晚清时期的思想解放与救亡图存 9 .(2018 课标全国 Ⅲ ,28) 英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。但严复将该书翻译成《天演论》时 ,“ 煞费苦心 ” 地将二者联系起来 , 提出自然界进化规律同样适用于人类社会。严复意在 ( ) A. 纠正生物进化论的错误 B. 为反清革命提供理论依据 C. 传播 “ 中体西用 ” 思想 D. 促进国人救亡意识的觉醒 答案 : D 解析 : 本题考查中国近代的维新思想。题干中强调严复将生物进化论与人类社会的伦理学联系起来 , 结合所学知识 , 可知严复通过翻译《天演论》来宣传不变法就要亡国的道理 , 故 D 项正确。严复翻译的《天演论》重在将进化论应用于人类社会 , 并没有纠正生物进化论的错误 , 故 A 项错误 ; 严复通过《天演论》宣扬的是维新变法思想 , 不是反清革命思想 , 也不是 “ 中体西用 ” 的思想 , 故 B 、 C 两项错误。 三维 重组 一、鸦片战争至甲午中日战争前 ( 1840 — 1894 年 ) 政治 ( 1 ) 列强 的侵略 —— 两次鸦片战争 : ① 鸦片战争 :1840—1842 年 , 英国以 禁烟运动 为借口发动鸦片战争 , 根本目的是打开中国市场。清政府战败 , 签订《南京条约》 , 中国开始沦为半殖民地半封建社会 ② 第二次鸦片战争 :1856—1860 年 , 英法为进一步打开中国市场联合发动 , 签订《天津条约》《 北京条约 》等 , 中国半殖民地半封建化程度加深 (2) 中国人民的反抗 —— 太平天国运动 : ① 背景 : 鸦片战争后 , 封建压迫和西方侵略激化矛盾 ② 过程 : 爆发 —— 金田起义 ; 高潮 —— 定都天京 , 颁布《天朝田亩制度》 , 北伐、西征 ; 转折 —— 天京变乱 ; 防御 —— 陈玉成、 李秀成 指挥军事 , 洪仁玕颁布《资政新篇》 ; 失败 —— 天京陷落 (3) 革命纲领 : ① 《天朝田亩制度》 : 主张废除封建土地制度 , 反映了广大农民的愿望和要求 , 但其强化 自然经济 的主张 , 和世界工业文明的潮流背道而驰 ② 《资政新篇》 : 是中国最早的 资本主义 改革方案 , 但没有反映农民的要求和愿望 , 加之中国缺乏发展资本主义的土壤 , 没有真正实行 二、甲午中日战争后至辛亥革命 ( 1894 — 1912 年 ) 拓展升华 一、全方位认识晚清时期列强的侵华战争 1 . 从起因看 , 与世界资本主义发展阶段和程度紧密相关 , 具有明显的阶段性特征。 2 . 从发动者看 , 侵华国家从一国到多国 ; 国别上以欧洲列强为主。 3 . 从结果看 , 均以中国的失败而告终 , 说明了只有全民族抗击外来侵略 , 才能取得反击外来侵略的胜利。 4 . 从影响看 , 从世界范围看 , 实质上体现了西方国家以先进的生产方式征服世界、改造世界的过程 , 为西方资本主义的发展提供了原料产地、商品销售市场和资本投资场所 ; 对中国而言 , 客观上推动了中国社会的近代化进程。 ( 2019 河南新乡高三一模 ) 中英《南京条约》规定 “ 两国大臣及属员文书来往俱用平行照会 ”, 此后 , 又通过中英《天津条约》规定了两国常驻公使和领事制度 , 并指出两国 “ 亦可任意交派秉权大员 , 分诣大清、大英两国京师 ” 。这些规定 ( ) A. 使清政府舍弃天朝观念 B. 体现了洋务运动的初衷 C. 适应了近代外交的需求 D. 提高了中国的国际地位 答案 : C 解析 : 本题考查列强侵华的客观作用 , 旨在考查史料实证和历史解释的学科素养。材料 “ 两国大臣及属员文书来往俱用平行照会 …… 规定了两国常驻公使和领事制度 ” 反映了近代外交的制度特点 , 说明列强侵华客观上推动了中国的近代化 , 故 C 项正确 ; 材料并未反映清政府舍弃天朝观念 , 故 A 项排除 ; 洋务运动学习西方科技 , 不是外交制度 , 故 B 项排除 ; 当时中国处于半殖民地半封建社会 , 国际地位并不高 , 故 D 项排除。 二、从社会转型的角度认识两次鸦片战争的影响 1 . 表现 (1) 政治 : 中国的领土等主权沦丧 , 但形式上还有一个代表全国的政府 ; 中国政局发生变动 : 一是清朝中央机构开始半殖民地化 , 二是汉族官僚势力不断扩大。 (2) 经济 : 列强侵略以商品输出为主 , 资本输出为辅 ; 小农经济逐步走向解体 , 但仍占主导 ; 近代企业出现并发展如外资企业、洋务企业和民族资本主义企业 ; 清政府的重农抑商政策开始瓦解。 (3) 思想 : 传统的 “ 夷夏 ” 观念逐步改变 ,“ 天朝上国 ” 思想逐渐被抛弃 , 出现 “ 向西方学习 ” 的新思想。 (4) 文化 : 中外文明交融与碰撞。两次鸦片战争把西方文明传入中国 , 新旧并立、土洋并存成为主要特色。 (5) 社会 :“ 买办 ” 、无产阶级等新兴阶级出现。 2 . 认识 : 两次鸦片战争后 , 中国在政治、经济、思想、社会等诸多领域发生巨变 , 被有些人认为是 “ 数千年未有之巨变 ” 。但变化局限于一定范围 , 广大内地和人民的生活所受影响并不太大 , 列强的侵略势力也主要集中在沿海地区 , 自给自足的小农经济仍占主导地位 , 中国还在农业文明的道路上徘徊。 ( 2019 四川宜宾高三二模 )19 世纪七八十年代 , 中国多地出现诸如洋教信徒 “ 因为不肯在祖坟前祭拜父祖 …… 被严重殴伤 , 部分信徒还被剥夺了祖产 ”, 由此引发严重的教民冲突的案例。这主要反映出 ( ) A. 国人普遍反感外来宗教 B. 政府纵容传教士扰民 C. 中西文化观念存在冲突 D. 传统文化妨碍近代化 答案 : C 解析 : 本题考查两次鸦片战争对文化观念的影响 , 旨在考查史料实证和历史解释的学科素养。根据材料可知 , 教民冲突的案例比较多 , 最主要的原因就是中西文化的差异 , 故 C 项正确 ;A 项中 “ 普遍反感 ”, 说法绝对 , 与题意不符 ; 材料中没有体现政府纵容传教士扰民 , 故 B 项排除 ; 材料中只是说中西文化之间的冲突 , 并没有提到妨碍近代化 , 故 D 项排除。 三、从近代化的角度认识洋务运动对中国近代化的影响 1 . 思想上 : 洋务派提出 “ 中学为体 , 西学为用 ”, 表明统治阶级已经承认 “ 中学 ” 的不足 , 使中国人的价值由 “ 传统人 ” 开始向 “ 现代人 ” 转化。在这一思想的指导下 , 中国的近代化运动从思想主张转变为实践活动 , 由军事技术领域发展到经济领域 , 并为进一步发展到政治领域奠定了基础。 2 . 经济上 : 洋务派创办的近代企业 , 引进西方先进的机器生产方式 , 培养科技人才 , 开启了近代中国工业文明的先河 , 为中国民族工业的产生与发展提供了物质条件及管理经验。 3 . 外交上 : 洋务运动使中国外交开始向近代化转变 , 建立了中国第一个常设的外交机构总理各国事务衙门 , 加强了清朝同外国的联系 , 开启了中国外交近代化的历程。 4 . 军事上 : 洋务运动创建近代海军 , 开始了中国军事近代化的历程。 5 . 教育上 : 洋务运动设立新式学堂 , 培养翻译、科技、军事方面的人才 , 还派遣留学生 , 是中国教育近代化的开始。 ( 2019 山东济南高三联考 ) 晚清洋务派郭嵩焘在开矿问题上认为 “ 天地自然之利 , 百姓都可以为之 , 不必官为督率 , 若经由官开采 , 则将夺民业 , 烦扰百端 , 百姓岂能顺从 ” 。这一主张 ( ) A. 客观上有利于民族工业的发展 B. 保证了煤矿业的健康发展 C. 说明政府放宽了对民间设厂的限制 D. 突破了洋务派的核心思想 答案 : A 解析 : 本题考查洋务运动对中国近代化的影响 , 旨在考查唯物史观与历史解释的学科素养。依据材料可知 , 郭嵩焘认为应该打破官府在矿业开采上的垄断 , 允许民众办理 , 这一主张客观上有利于民族工业的发展 , 故 A 项正确。矿业由官办还是商办与其是否健康发展没有必然关系 ,B 项错误 ; 材料体现的是郭嵩焘的认识 , 并未体现政府的态度 ,C 项错误 ; 洋务运动的核心思想是中体西用 , 其学习西方近代科技、发展民族工业并未突破这一思想 ,D 项错误。 四、客观认识晚清政府顺应近代化的努力 1 . 洋务运动。 19 世纪 60—90 年代 , 清政府进行了 “ 师夷长技以自强 ” 的洋务运动 , 引进了西方先进技术 , 培养了一批人才 , 一定程度上抵制了外国的经济侵略 , 客观上刺激了中国资本主义的产生 , 开启了近代中国工业文明的先河 ; 发展近代军事工业、设立总理各国事务衙门和京师同文馆 , 顺应了军事、外交、教育近代化的时代潮流。 2 . 清政府放宽对民间设厂的限制。甲午战争清政府战败后 , 为扩大税源 , 晚清政府开始实行 “ 振兴实业 , 奖恤工商 ” 的新经济政策 , 制定了相应的法律法规 , 为中国近代工商业发展提供了较宽松的政策环境 , 客观上推动了民族工商业的发展。 3 .1898 年维新变法期间 , 清政府制定了经济改革措施 : 如保护农工商业 , 提倡开办实业等。清廷以上谕形式发布《振兴工艺给奖章程》 , 这在 “ 以农为本 ”“ 重农抑商 ”“ 耻言技艺 ” 的中国具有极大的积极意义。 4 .1901 年清政府实行 “ 新政 ” 。提倡、规范和奖励工商 , 设立与商部配套的机构律学馆 ( 负责起草有关经济法令和政策 ) 、商标馆 ( 负责商标事宜 ) 、商报馆 ( 及时报道各信息 ) 、商务学堂 ( 培养新式人才 ) 、工艺局等。这表明传统封建政府的职能有所转变。之后又推出 “ 预备立宪 ”, 试图通过法律的变革和宪政的允诺最终实现 “ 皇位永固 ” 。 “ 新政 ” 和 “ 预备立宪 ” 虽是迫于内外压力不得已而为之 , 但促进了中国经济和法制的近代化 , 具有进步意义。 ( 2019 山东济南高三期末 )1862 年京师同文馆初创时 , 只设有英文馆 , 学生十人。后又增设法文、俄文、天文、算学等专业。馆内课程既有三千多条的礼仪 , 也有外国教习讲的万国公法课 , 宣传强国压迫弱国的逻辑 , 同时 “ 基督文明 ” 亦在校内被广泛宣扬。由此可知京师同文馆 ( ) A. 打破经史之学垄断教育的传统 B. 突破 “ 师夷长技 ” 的范畴 C. 旨在培养具有大国意识的人才 D. 是中国外交近代化的产物 答案 : A 解析 : 本题考查晚清政府近代化的努力 , 旨在考查历史解释的学科素养。依据材料可知 , 京师同文馆的课程除了礼仪之外 , 还有外文、万国公法等内容 , 这说明京师同文馆打破了经史之学垄断教育的传统 , 故 A 项正确。京师同文馆是洋务运动中创办的培养近代洋务人才的学校 , 并未突破 “ 师夷长技 ” 的范畴 ,B 项错误 ; 开设外国公法课及校内宣扬 “ 基督文明 ” 与大国意识无关 ,C 项错误 ; 材料主要体现的是京师同文馆打破了教育传统 , 与外交近代化无关 ,D 项错误。 五、多角度认识甲午中日战争是 “ 中国近代分水岭 ” ( 2019 湖南怀化高三期末 ) 甲午战争后 , 中国民族资本主义初步发展 , 民族资产阶级迫切希望向西方学习 , 改变现有制度。同时 , 先进知识分子也看到了资本主义制度的先进性 , 主张变法维新 , 历史选择了他们成为资产阶级的代言人。这主要说明 ( ) A. 甲午战争后民族资本主义有了初步发展 B. 近代中国学习西方开始上升到制度层面 C. 知识分子与民族资产阶级有共同的愿望 D. 资产阶级维新派的产生具有历史必然性 答案 : D 解析 : 本题考查甲午中日战争的影响 , 旨在考查历史解释的学科素养。根据 “ 先进知识分子也看到了资本主义制度的先进性 , 主张变法维新 , 历史选择了他们成为资产阶级的代言人 ” 可知 , 资产阶级维新派的产生具有历史必然性 , 故 D 项正确 ;A 项是材料反映的现象 , 不是材料反映的本质问题 , 排除 ; 材料信息无法体现 “ 开始 ” 上升到制度层面 , 排除 B 项 ; 材料反映历史选择了资产阶级维新派成为资产阶级的代言人 , 无法体现知识分子与民族资产阶级有共同的愿望 , 排除 C 项。 六、用辩证的观点认识康梁维新思想 1 . 特点 (1) 中西融合 : 把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想相结合 , 如康有为的《孔子改制考》 , 借助儒家思想宣传西方资产阶级学说。 (2) 救亡图存 : 体现中国社会面临崩溃和民族危机深重的现实 , 蕴含了救亡图存、发展资本主义的强烈愿望 , 但也反映出其软弱性、妥协性的特点。 (3) 由理论到实践 : 把维新思想转变为维新变法运动 , 最终推动了戊戌变法。 2 . 评价 (1) 进步性 : 变法图存和发展资本主义的主张深刻地触及反帝反封建、追求民族独立富强的社会问题 , 反映了正在发展中的民族资产阶级的利益和政治要求。动摇了封建顽固势力反对维新变法的理论基础 , 为戊戌变法运动奠定了思想基础。 (2) 局限性 : 反对封建制度又从维护封建制度的传统思想找根据 , 没有完全抛弃传统的儒家理论 , 体现了民族资产阶级的软弱性 , 而这就必然导致维新变法运动走向失败。 ( 2019 北京海淀高三模拟 )1895 年 , 《中外纪闻》成为强学会机关报 , 内容首为 “ 阁抄 ”; 余依次为选登英国路透社新闻电讯 , 选译《泰晤士报》等外国报纸的消息、评论 ; 选录津、沪、港、粤、汉等地报纸的新闻、言论 , 摘编 “ 西国格致有用诸书 ”; 最后附有梁启超等人的编者按和论说。据此可知 , 该报 ( ) A. 有利于平息社会矛盾 B . 是近代自创报刊的开端 C. 体现了晚清统治的腐败 D. 志在于宣传维新思想 答案 : D 解析 : 本题考查康梁维新中西融合的特点 , 旨在考查史料实证和历史解释的学科素养。根据材料和所学知识可知 , 《中外纪闻》是维新派创办的报纸 ,“ 西国格致有用诸书 ” 说明其创办的目的是宣传维新思想 , 推动中国社会思想进步 , 故 D 项正确 ; 《中外纪闻》并不能平息社会矛盾 , 故 A 项排除 ; 《中外纪闻》不是中国近代自办的第一份报纸 , 故 B 项排除 ; 材料没有涉及清政府的腐败统治 , 故 C 项排除。 【典例】 (2019 课标全国 Ⅱ ,41, 节选 ) 阅读材料 , 完成下列要求。 材料一 清康熙时解除海禁 , 在广东、福建、浙江、江苏设立四处海关 , 管理对外贸易。海关设置后即制定税则 , 不分进出口 , 往来贸易统一征税 , 包括正税和杂税 , 税率总计 10% 左右。乾隆时期对浙海关税率提高两倍 , 试图 “ 寓禁于征 ”, 但效果不显著 , 之后实行粤海关一口通商。 —— 摘编自韦庆远、叶显恩主编《清代全史》等 材料二 1843 年 , 《五口通商章程及海关税则》规定 , 进出口货物按值百抽五交纳关税。根据这个税则 , 一些主要进口货物的税率较原来粤海关实征的税率大幅降低 , 出口税率一般也比过去降低。此后 , 列强利用协定关税权 , 一再压低中国进口税率 , 使其长期低于出口税率。 —— 摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等 根据材料一、二并结合所学知识 , 概括清代海关税率的变化 , 并简析其原因。 方法流程 第一步 解前读 —— 明确答题 方向 第二步 解中找 —— 获取史料 信息 第三步 解中答 —— 逻辑规范作答 变化 : 从不区分进口税率与出口税率 , 到区分进口税率和出口税率 , 并且出口税率高于进口税率 ; 晚清海关税率较鸦片战争前降低。 原因 : 清代中前期限制中外贸易 , 鸦片战争后国门被打开 ; 协定关税 , 海关主权丧失 ; 列强向中国倾销商品。 第四步 解后思 —— 素养方法总结 1 . 史料实证 : 海关是国家的大门 , 关税制度是一个国家用以限制或鼓励某些商品出口 , 以便保护本国工商业的制度 , 而税则和税率则是其手段。通过对清代不同阶段海关税率的探究 , 更能明确近代中国的经济转型 , 理解海关主权的逐步丧失。 2 . 家国情怀 : 晚清时期的中国 , 外国侵略者为了其本国的经济利益 , 通过战争的手段 , 侵夺了中国的关税自主权 , 晚清的大门彻底敞开且毫无防范 , 大量的外国商品涌入国内市场 , 使晚清的社会经济发生了巨大的变化。从税率变化的角度认识近代中国的经济特征 , 对于强调对国家主权的认知、维护国家主权有着重大的意义。查看更多