- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019学年高一历史上学期期中试题 人教版新版

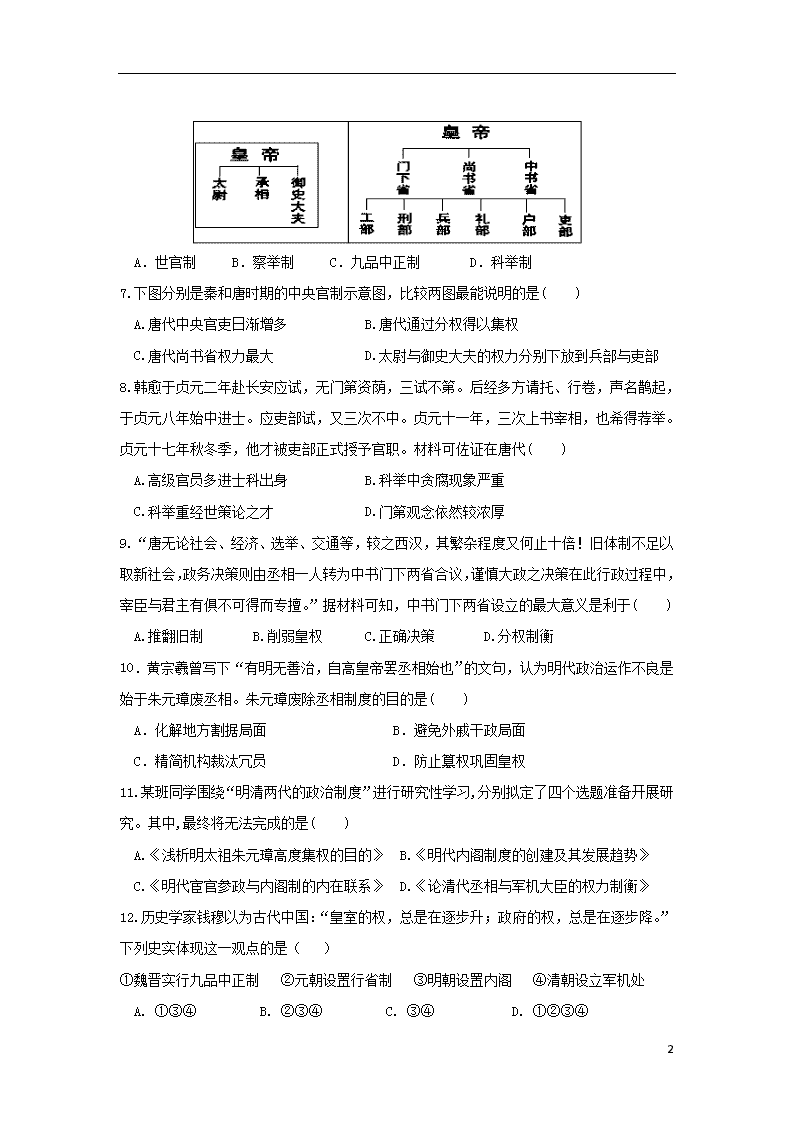

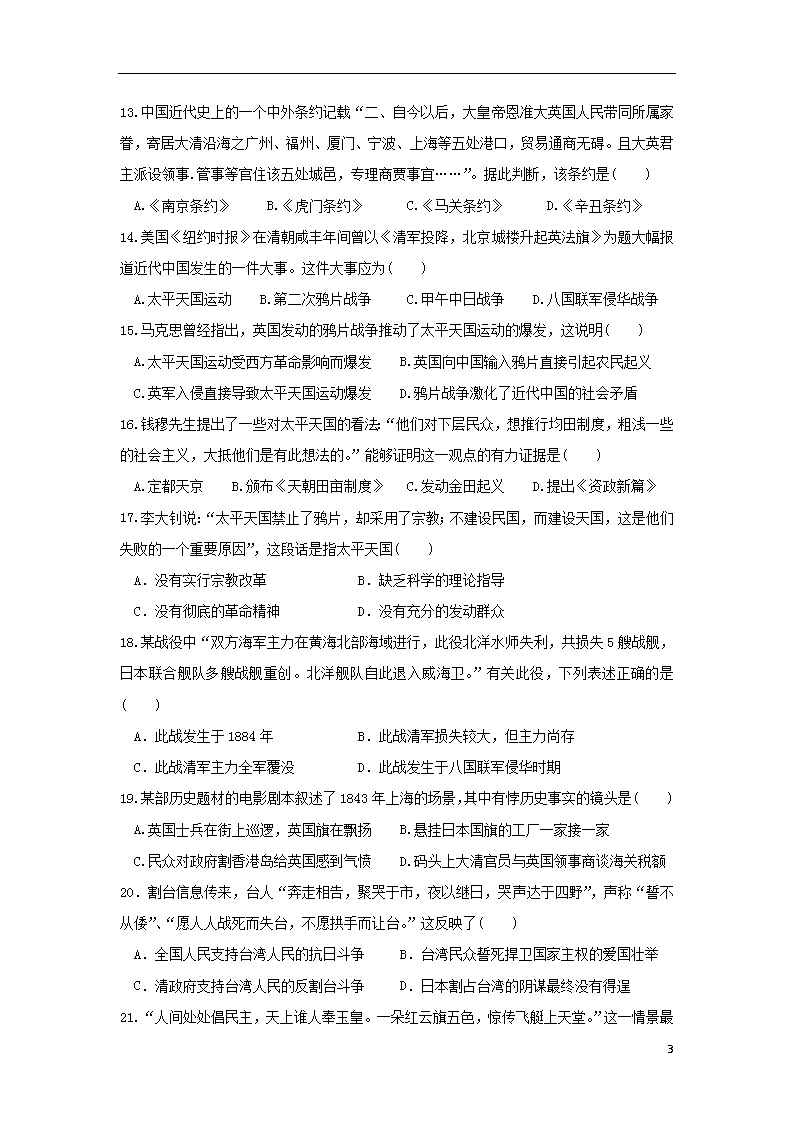

2019学年第一学期高一年级期中考试 历史学科试题 考试时间:60分钟 满分:100分 一、 选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。) 1.王国维《殷周制度论》载:“灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩。”符合这一描述的历史时期是( ) A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.秦朝 2.史学家张荫麟先生在《中国史纲(上古篇)》中写道:“武王所肇创、周公所奠定的‘封建帝国’,维持了约七百年。”与这里的“封建帝国”直接相关的政治制度是( ) A. 父系家长制 B. 禅让制 C. 分封制 D. 皇帝制度 3.《吕氏春秋·宰分览·慎势》言:“立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。”这表明宗法制的目的是( ) A.维护宗族内部的稳定与团结 B.保证各级贵族的特权 C.消除诸子矛盾 D.实现长治久安 4.秦朝统一中国后便征用大量的劳动力建造了规模宏大的下列工程。秦朝能够倾尽国家之 力,完成这些工程主要是基于( ) 秦始皇陵 秦长城 阿房宫 A.奴隶制经济的兴盛和发展 B.秦始皇的正确决策 C.中央集权制的建立 D.工匠水平的高超 5.“天子之政行于郡,不行于国;制于守宰,不制其侯王。侯王虽乱,不可变也;国人虽病,不可除也”材料评价的是( ) A.西周的分封制 B.春秋战国分裂割据 C.秦朝的郡县制 D.汉朝的郡国并行制 6.西晋一位贫寒儒生,白日耕作,夜晚苦读诗书,几次投书给当地官员与朝廷自荐都没有下文,他打算一辈子耕田终老。其仕宦之路主要受到当时哪一体制的掣肘?( ) 9 A.世官制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制 7.下图分别是秦和唐时期的中央官制示意图,比较两图最能说明的是( ) A.唐代中央官吏日渐增多 B.唐代通过分权得以集权 C.唐代尚书省权力最大 D.太尉与御史大夫的权力分别下放到兵部与吏部 8.韩愈于贞元二年赴长安应试,无门第资荫,三试不第。后经多方请托、行卷,声名鹊起,于贞元八年始中进士。应吏部试,又三次不中。贞元十一年,三次上书宰相,也希得荐举。贞元十七年秋冬季,他才被吏部正式授予官职。材料可佐证在唐代( ) A.高级官员多进士科出身 B.科举中贪腐现象严重 C.科举重经世策论之才 D.门第观念依然较浓厚 9.“唐无论社会、经济、选举、交通等,较之西汉,其繁杂程度又何止十倍!旧体制不足以取新社会,政务决策则由丞相一人转为中书门下两省合议,谨慎大政之决策在此行政过程中,宰臣与君主有俱不可得而专擅。”据材料可知,中书门下两省设立的最大意义是利于( ) A.推翻旧制 B.削弱皇权 C.正确决策 D.分权制衡 10.黄宗羲曾写下“有明无善治,自高皇帝罢丞相始也”的文句,认为明代政治运作不良是始于朱元璋废丞相。朱元璋废除丞相制度的目的是( ) A.化解地方割据局面 B.避免外戚干政局面 C.精简机构裁汰冗员 D.防止篡权巩固皇权 11.某班同学围绕“明清两代的政治制度”进行研究性学习,分别拟定了四个选题准备开展研究。其中,最终将无法完成的是( ) A.《浅析明太祖朱元璋高度集权的目的》 B.《明代内阁制度的创建及其发展趋势》 C.《明代宦官参政与内阁制的内在联系》 D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 12.历史学家钱穆以为古代中国:“皇室的权,总是在逐步升;政府的权,总是在逐步降。”下列史实体现这一观点的是( ) ①魏晋实行九品中正制 ②元朝设置行省制 ③明朝设置内阁 ④清朝设立军机处 A. ①③④ B. ②③④ C. ③④ D. ①②③④ 9 13.中国近代史上的一个中外条约记载“二、自今以后,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事.管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜……”。据此判断,该条约是( ) A.《南京条约》 B.《虎门条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》 14.美国《纽约时报》在清朝咸丰年间曾以《清军投降,北京城楼升起英法旗》为题大幅报道近代中国发生的一件大事。这件大事应为( ) A.太平天国运动 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争 15.马克思曾经指出,英国发动的鸦片战争推动了太平天国运动的爆发,这说明( ) A.太平天国运动受西方革命影响而爆发 B.英国向中国输入鸦片直接引起农民起义 C.英军入侵直接导致太平天国运动爆发 D.鸦片战争激化了近代中国的社会矛盾 16.钱穆先生提出了一些对太平天国的看法:“他们对下层民众,想推行均田制度,粗浅一些的社会主义,大抵他们是有此想法的。”能够证明这一观点的有力证据是( ) A.定都天京 B.颁布《天朝田亩制度》 C.发动金田起义 D.提出《资政新篇》 17.李大钊说:“太平天国禁止了鸦片,却采用了宗教;不建设民国,而建设天国,这是他们失败的一个重要原因”,这段话是指太平天国( ) A.没有实行宗教改革 B.缺乏科学的理论指导 C.没有彻底的革命精神 D.没有充分的发动群众 18.某战役中“双方海军主力在黄海北部海域进行,此役北洋水师失利,共损失5艘战舰,日本联合舰队多艘战舰重创。北洋舰队自此退入威海卫。”有关此役,下列表述正确的是( ) A.此战发生于1884年 B.此战清军损失较大,但主力尚存 C.此战清军主力全军覆没 D.此战发生于八国联军侵华时期 19.某部历史题材的电影剧本叙述了1843年上海的场景,其中有悖历史事实的镜头是( ) A.英国士兵在街上巡逻,英国旗在飘扬 B.悬挂日本国旗的工厂一家接一家 C.民众对政府割香港岛给英国感到气愤 D.码头上大清官员与英国领事商谈海关税额 20.割台信息传来,台人“奔走相告,聚哭于市,夜以继日,哭声达于四野”,声称“誓不从倭”、“愿人人战死而失台,不愿拱手而让台。”这反映了( ) A.全国人民支持台湾人民的抗日斗争 B.台湾民众誓死捍卫国家主权的爱国壮举 C.清政府支持台湾人民的反割台斗争 D.日本割占台湾的阴谋最终没有得逞 21.“人间处处倡民主,天上谁人奉玉皇。一朵红云旗五色,惊传飞艇上天堂。” 9 这一情景最早可能出现于( ) A.戊戌维新时期 B.辛亥革命时期 C.新文化运动时期 D.抗日战争时期 22.兴中会的誓词是“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”;同盟会的纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”两者相比较,在同盟会纲领中,孙中山增加了( ) A.民族革命内容 B.政治革命内容 C.土地革命内容 D.社会革命内容 23.在《寻访抗战老兵》中曾有这样一段记载:“国民党第二战区副司令长官卫立煌率领部分官兵乘车前往延安。汽车刚刚进入欢迎队伍的视线,立刻锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,欢迎的口号连续不断。”这反映出当时( ) A.国民党已在军事上占领延安 B.边区政府由国民政府直接管辖 C.正处于第二次国共合作时期 D.革命统一战线的建立 24.日本《东史郎日记》记载:“在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百人,已自行处死”。该段史料可作为证明“南京大屠杀”确有其事的( ) A.直接证据 B.间接证据 C.口述史料 D.实物材料 25.美国《时代》周刊1938年1月3日这样记载:“……每位关心要闻的读者都知道,在1937年,日本的战争机器……被卡住了13个星期之久,它的时间表第一次被中国的战争机器粉碎了。”这段话描述的历史事件最有可能的是 ( ) A.武汉会战 B. 太原会战 C. 淞沪会战 D. 徐州会战 26.1921年7月23日中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,这是中国历史上开天辟 地的大事,下列关于中共‘一大’的叙述,符合实际的是( ) A.确定党的中心工作是领导农民运动 B.认识到建立革命武装的重要性 C.决定进行推翻北洋军阀统治的北伐战争 D.明确建立无产阶级专政是党的革命任务 27.有誓词称:“国民痛苦,水深火热;土匪军阀,为虎作伥;帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民;总理遗命,炳若晨星。”誓词涉及的历史事件是( ) A.北伐战争 B.辛亥革命 C.抗日战争 D.解放战争 28.1923年12月,北京大学曾做过一次民意测验,有一题目是:“下列各种方法,你认为哪种可以救中国?”结果,回答国民革命的有725票,而其他选项的票数不足30票。这里的“国民革命”是指( ) A.开展工人运动,夺取全国政权 B.发动广大农民,进行土地革命 C.发动工农革命,实行武装割据 D.反帝反军阀,谋求中国的统一 9 29.20世纪20年代后期,毛泽东写下了《清平乐•蒋桂战争》:“风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭,收拾金瓯一片,分田分地真忙。”下列评论最能反映其主题的是( ) A.痛斥军阀混战给人民带来的危害 B.中共在南方广泛建立革命根据地 C.根据地农民忙于土地革命的欣喜 D.社会主义革命理论的深刻内涵 30.南京总统府办公桌上的台历是用黄铜铸成,透过历史的尘埃还能看到上面写着“中华民国三十八年四月小,23,星期六”。作为历史它在此定格为永恒,其寓意( ) A.南京国民政府成立 B.国民党政权在大陆统治结束 C.日军占领南京并进行大屠杀 D.南京光复,抗日战争胜利 二、判断题:(本大题共10分,每小题2分,正确的填A,错误的填B) 31.分封制保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。( ) 32.秦朝形成的以皇帝制度为核心的中央集权制度,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局。( ) 33.在讨论中国古代官制演变时,同学们征引史料,甲说:“方镇太重,君弱臣强……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”乙说:“天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重。”他们讨论涉及的是宋代的文官体制。( ) 34.辛亥革命推翻了两千多年的封建制度,实现了“三民主义”中所谓民族主义的革命任务。( ) 35.近代南京见证了太平天国定都、中华民国成立、侵华日军大屠杀和抗日战争胜利等历史风云变化。( ) 三、主观题:(本大题30分,共3题,每题10分,答案写在答题卷上。) 36.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随着历史发展而不断变革完善。阅读下列材料:(10分) 材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉……(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。 ——李晓杰《体国经野:历史行政区划》 材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。 9 ——李治安《元代行省制的特点与历史作用》 材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。 ——周振鹤《中国地方行政制度史》 请回答: (1) 据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?(1分)结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?(1分) (2)据材料二,说明元行省制与秦地方行政制度之间的关系及行省制“优”在何处。(3分)结合所学知识,指出元朝对我国地方行政制度的最大创举。(1分) (3)据材料三,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?(2分)综合上述材料,谈谈你从中国古代地方行政制度演变中得到的基本认识。(2分) 37.在中国历史发展的长河中,国家的主要政权表现形式因时代不同而各具特色。阅读下列材料: 材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。 ——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》 9 材料二 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,……是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。 ──陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 请回答: (1) 据材料一并结合所学,分析作者把秦汉视为“第一帝国”的理由是什么?(2分) (2) 与“第一帝国”相比,“第二帝国”在中央政治结构和选官制度方面有哪些主要变化?(4分)以政治方面的史实,说明第三帝国 “保守”的主要表现。(1分) (3)据材料二并结合所学,说明“民国”取代“帝国”在“政治和社会思想的一大跃进”的具体表现。(3分) 38.2014年2月27日,中国十二届全国人大常委会第七次会议通过决定,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。2014年12月13日,国家举行了首个公祭日,党和国家主要领导人出席,南京全城默哀。阅读下列材料:(10分) 材料一 1987年7月7日,中国人民抗日战争纪念馆建成开馆,坐落于北京卢沟桥畔的宛平城内。馆正前方抗战广场中央矗立着象征中华民族觉醒的“卢沟醒狮”,广场中轴线两侧各分布着7块草坪,寓意七七事变爆发地和中华民族的十四年抗日战争。 ——李泽伟《中国人民抗日战争纪念馆:铭记日军侵华历史》 材料二 卅万亡灵,饮恨江城。……兄弟同心,共御外侮。捐躯洒血,浩气干云。尽扫狼烟,重振乾坤。……永矢弗谖,祈愿和平。中华圆梦,民族复兴。 ——南京大屠杀死难者国家公祭铭文(节选) 请回答: (1)结合所学知识,指出材料一中“十四年抗日战争”的历史依据。(2分) 9 (2)材料二中“兄弟同心,共御外侮”指的是什么?(2分)促使“兄弟同心”的根本因素是什么?(2分)分别举出正面战场与敌后战场的一个战役,以彰显中国人民在抗战中“捐躯洒血,浩气干云”的气概。(2分) (3)抗日战争的胜利不仅洗刷了中华民族的耻辱,捍卫了民族尊严,而且对世界产生了重大影响。请阐述抗日战争的国际意义。(2分) 高一历史期中考试历史答案 1-5 CCACC 6-10 CBDCD 11-15 DCABD 16-20 BBBBB 21-25 BDCBC 26-30 DADCB 31-35 BAABA 36.(1)郡县制。郡国并行制。(2分) (2)关系:行省制是秦郡县制的较高级演化形态。“优”在将中央集权同地方分权有效结合。元的最大创举是实行了行省制度。(4分) (3)都以加强中央集权为根本目的。(2分)认识:中央集权不断加强,地方权力不断削弱;巩固了多民族国家的统一;使中华文明具有连续性的特点。(任两点得2分) 37.(1)建立了我国第一个统一的多民族国家,创建了专制主义中央集权制度。(2分) (2)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变(或者从贵族制度向官僚制度转变)。选官制度:由察举制向科举制转变。(4分)明代的内阁;清朝的军机处。(任一点得1分) (3)结束了君主专制政体,确立了民主共和政体;颁布了《中华民国临时约法》;民主共和观念深入人心。(3分) 38.(1)1931年九一八事变,日本发动局部侵华战争,逐渐发展为全面侵华战争。(2分) (2)国共合作,建立抗日民族统一战线。(2分)中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾。(2分)正面战场:台儿庄大捷;敌后战场:百团大战。(2分) (3)是世界反法西斯战争的重要组成部分;极大地提高了中国的国际地位。(2分) 9 9查看更多