- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2018届一轮复习人民版专题7第15讲 古代中国的农业和手工业经济学案

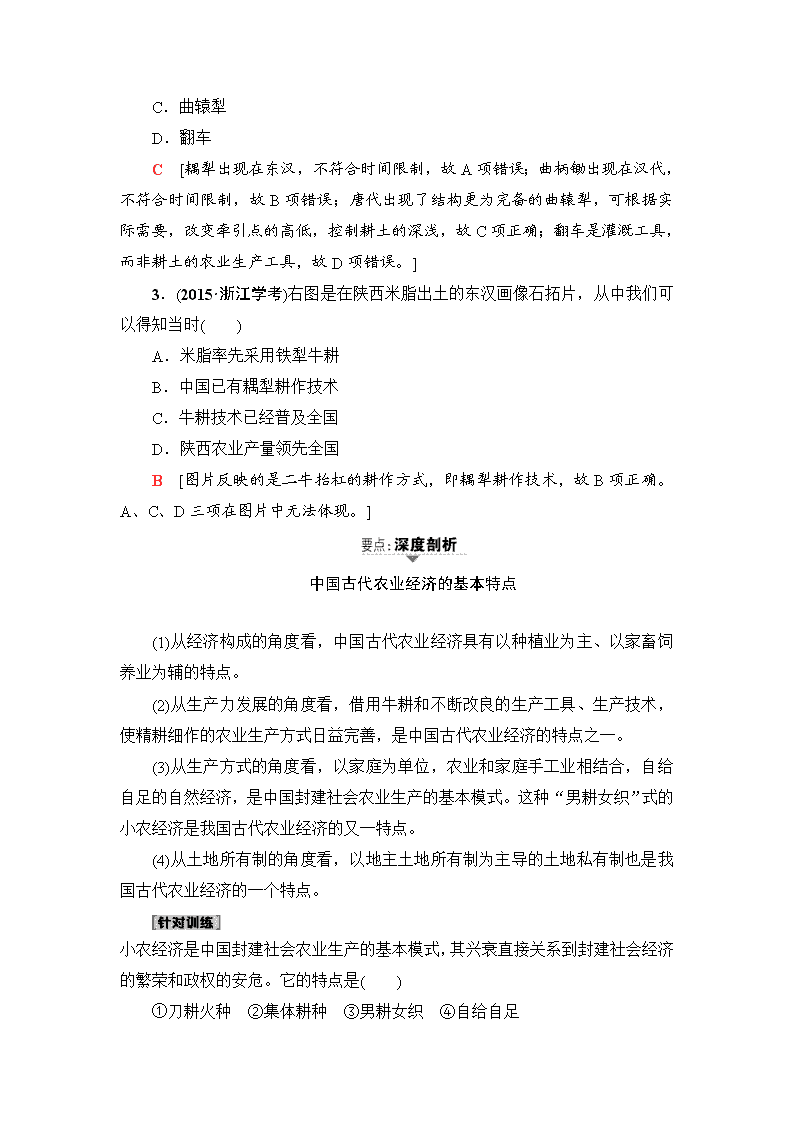

浙江学考+选考考纲展示 考点 必考内容 考试要求 加试内容 考试要求 1.古代中国的农业经济 ①古代中国农业主要耕作方式的演变和耕作技术的进步 b ②古代中国著名的水利工程 a ③古代中国农业经济的基本特点 b 2.古代中国的手工业经济, ①古代中国的丝织业 b ②商周青铜器的铸造和汉代冶铁技术的进步 b ③唐宋陶瓷业的主要成就,b b 3.古代中国的商业经济 “市”在历代的发展 d 4.古代中国的经济政策 ①“重农抑商”政策及其影响 c ②“海禁”政策及其影响 c 第15讲 古代中国的农业和手工业经济 考点1| 古代中国的农业经济 1.古代中国农业主要耕作方式的演变和耕作技术的进步 (1)中国农业经历了“刀耕火种”的原始阶段。 (2)春秋战国时期:农业发达地区已经采用了牛耕技术和铁制工具,中国农业的耕作方式铁犁牛耕已经形成。 (3)汉代:牛耕逐渐普及, 铁制农具的数量大大超过前代;出现了曲柄锄、大镰、播种工具耧车和一牛挽犁。 (4)唐代:出现了结构更为完备的曲辕犁,可控制耕土的深浅。 2.古代中国著名的水利工程 (1)战国:李冰主持的都江堰和郑国主持的郑国渠工程,是中国古代水利工程的典范。 (2)汉代:关中地区灌溉渠道规划合理,成效显著。关中农民还创造了“井渠”。 (3)东汉:王景治理黄河,基本解除了水患。 3.古代中国农业经济的基本特点 基本特点:以小农户个体经营为主的农业经营方式。(男耕女织、自给自足) 1.(2016·浙江选考)下图信息,最能体现古代中国农业经济基本特点的是( ) A.①② B.①③ C.②③ D.②④ C [①是水排鼓风冶铁,④是教育,古代中国农业经济基本特点是男耕女织,②③符合题意。] 2.(2015·浙江选考)唐朝出现了结构更为完备、可根据实际需要改变牵引点高低控制耕土深浅的农业生产工具。它是( ) A.耦犁 B.曲柄锄 C.曲辕犁 D.翻车 C [耦犁出现在东汉,不符合时间限制,故A项错误;曲柄锄出现在汉代,不符合时间限制,故B项错误;唐代出现了结构更为完备的曲辕犁,可根据实际需要,改变牵引点的高低,控制耕土的深浅,故C项正确;翻车是灌溉工具,而非耕土的农业生产工具,故D项错误。] 3.(2015·浙江学考)右图是在陕西米脂出土的东汉画像石拓片,从中我们可以得知当时( ) A.米脂率先采用铁犁牛耕 B.中国已有耦犁耕作技术 C.牛耕技术已经普及全国 D.陕西农业产量领先全国 B [图片反映的是二牛抬杠的耕作方式,即耦犁耕作技术,故B项正确。A、C、D三项在图片中无法体现。] 中国古代农业经济的基本特点 (1)从经济构成的角度看,中国古代农业经济具有以种植业为主、以家畜饲养业为辅的特点。 (2)从生产力发展的角度看,借用牛耕和不断改良的生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产方式日益完善,是中国古代农业经济的特点之一。 (3)从生产方式的角度看,以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。这种“男耕女织”式的小农经济是我国古代农业经济的又一特点。 (4)从土地所有制的角度看,以地主土地所有制为主导的土地私有制也是我国古代农业经济的一个特点。 小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,其兴衰直接关系到封建社会经济的繁荣和政权的安危。它的特点是( ) ①刀耕火种 ②集体耕种 ③男耕女织 ④自给自足 A.①② B.③④ C.②③④ D.①②③④ B [“刀耕火种”和“集体耕种”属于小农经济产生之前的较为原始的耕作方式,故排除①②。] 1.(2014·浙江学考)《中国经济史》在评述古代中国农业生产技术发展时说:“耕用牛犁,使用铁器,是农业耕作技术的革命性突破,是划时代的进步。”这一“革命性突破”出现于( ) A.西周 B.春秋战国时期 C.唐代 D.宋代 B [材料中“耕用牛犁,使用铁器”反映的是铁犁牛耕技术,根据所学知识可知,这一技术出现于春秋战国时期。故选B项。] 2.(2017·湖州期末)司马迁《史记·河渠书》记载:“蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。”下列关于材料中“渠”的说法正确的是( ) A.由郑国主持开凿 B.主要起军事作用 C.促成该地成为“天府之国” D.体现汉代水利工程的发达 C [材料中已经交代了修建该渠的主持者是“蜀守(李)冰”;根据材料“可行舟”“溉浸”可知它的功能主要是交通和灌溉,反映的是修建于成都附近的都江堰,推动周边平原地区成为“天府之国”,故C项正确。] 3.(2017·绍兴期末)据《汉书·食货志》记载,赵过发明耦犁法“用耦犁,二牛,三人”。此耕作方法( ) A.回转方便,耕作较为方便 B.便于普及,利于山地开垦 C.灵活自如,控制耕土深浅 D.显示人力、牛力协作扩大 D [两牛牵引的耦犁回转不便;东汉时期, 耕作技术由二牛抬杠向一牛挽犁转变,这种耕作技术便于牛耕的普及,利于山地开垦,灵活自如;控制耕土深浅指的是曲辕犁;两牛牵引的耦犁通过人力和牛力的合作,解放了一定数量的劳动力,为精耕细作奠定了人力基础,故D项正确。] 4.(2017·台州期末)从西汉中期耦犁推广以来,中国古代的农业工具不是向大型、高效发展,而是逐步被改造得比较轻便灵巧。这说明古代农具( ) A.已经达到定型阶段 B.逐步走向停滞落后 C.适应小农经济需要 D.严重制约农业发展 C [古代农具不断发展变化,“定型”的说法错误;农具的轻便和灵巧是与中国小农经济的发展相适应的,不能说明农具走向停滞和落后,故C项正确。] 5.《论衡》中记载:“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力。”这体现了我国古代农业经济( ) A.精耕细作的特点 B.男耕女织的生产形式 C.自给自足的特征 D.租佣式的经营方式 A [通过“深耕细锄,厚加粪壤”来增加土壤的肥力,这是传统农业生产技术,属于“精耕细作”范围,故选A项。B、C、D三项在材料中未体现,故排除。] 考点2| 古代中国的手工业经济 1.古代中国的丝织业 (1)新石器时代:纺织技术在当时已经萌芽,纺织原料最初用的是麻和葛。中国已经出现人工育蚕和丝织技术。 (2)商周:纺织业在经济生产中已相当重要。甲骨文中已出现祭祀蚕神的内容;有负责指导蚕桑生产的专职官员;出土的商代遗物中,多次发现玉蚕;在《周礼》书中妇女的纺织生产被称为“妇功”。 (3)汉代:纺织技术已经相当发达。长沙马王堆1号汉墓出土了丝织品素纱禅衣和起绒锦等。丝织品通过“丝绸之路”远销到以罗马为中心的地中海沿岸,中国被誉为“丝国”。 (4)唐代中期以后:官营纺织业也有相当大的规模,私营纺织作坊兴起。 2.商周青铜器的铸造和汉代冶铁技术的进步 (1)商周青铜器的铸造:商代青铜器的出土地点分布广泛,生产规模相当大。西周时期,青铜器大多作为礼制的象征,代表着权力和秩序,铸造工艺达到了相当高的水平。 (2)汉代冶铁技术的进步:汉代冶铁开始使用煤炭做燃料,供风形式由自然通风演进到人力皮囊鼓风,然后又发展到畜力鼓风。东汉初,南阳太守杜诗创造出以水力鼓风的装置——水排。 3.唐宋陶瓷业的主要成就 (1)唐代:中国古代独特的美术陶制品“唐三彩”风行一时。制瓷业已经成为独立的生产部门,越窑的青瓷享有盛名,邢窑的白瓷制作精美;江西景德镇和四川大邑的白瓷在瓷器中名列前茅;长沙铜官窑首创釉下彩绘,并把绘画和诗文用于瓷器装饰。 (2)唐宋以来,河北定窑、河南钧窑、江西景德镇窑、浙江龙泉窑、陕西耀州窑等名窑以其产品的质量闻名天下。 1.(2015·浙江选考)据古罗马学者记载:“中国产丝,织成锦绣文绮、运至罗马……裁成衣服,光辉夺目,人工巧妙达到极点。”这种现象的出现是因为( ) A.汉代纺织技术发达,产品远销地中海地区 B.绒棉、织金绒、天鹅绒等纺织品流行 C.唐代丝织品经丝绸之路输至欧洲 D.黄道婆改进织造技术 A [材料所描述的是丝绸纺织品,而B项中的是棉纺织品;唐代在古罗马之后才出现,黄道婆出现时间更晚,排除C、D两项;汉代的丝绸技术发达,产品远销海外,故A项正确。] 2.(2015·浙江学考)商代青铜器具有重要的历史研究价值。右图所示青铜器图纹可以反映商代( ) 商代青铜器父癸鼎上的蚕纹 A.冶铁业的进步 B.甲骨文的成熟 C.兴起了棉纺织业 D.已经有了养蚕业 D [材料反映的是商代青铜器纹饰。冶铁业是春秋时期出现的;材料反映的不是甲骨文;棉纺织业是宋元时期兴起的;根据材料中青铜器上的蚕纹,可以推断商代已经有了养蚕业,故D项正确。] 古代手工业的进步 (1)主要行业 金属冶炼业 商周青铜铸造;春秋冶炼生铁和炼钢;南北朝灌钢法;汉代开始用煤做燃料冶铁、北宋普遍使用;南宋末期用焦炭冶铁 丝织棉纺业 汉代获得“丝国”称号;元代黄道婆全面革新棉纺织技术;松江在元明时期成为全国棉纺业中心;明代后期棉布成为人们的主要衣料 制瓷业 东汉青瓷;北朝白瓷;隋唐进入成熟期;宋代景德镇成为“瓷都”;元代出现青花瓷;明代出现斗瓷和五彩瓷;清代出现粉彩和珐琅彩 (2)发展历程 原始社会晚期成为独立的生产部门;夏、商、西周时期由官府垄断;春秋战国时期出现三种主要形态;明中后期出现雇佣劳动关系。 (3)主要成就 丝织品和瓷器是对外贸易的主要商品。 (4)发展特征 规模巨大,分工细密;技术先进,工艺精湛;素称发达,世界领先;历史悠久,影响深远。 据《天工开物》记载,明朝中叶“(棉花)遍布于天下。地无南北皆宜之,人无贫贵皆赖之”;纺织业中出现的花楼机能织出各种花纹。这表明( ) A.明朝棉纺织业超过丝织业 B.花楼机运用到棉纺织业中 C.明代纺织业发达 D.花楼机提升了丝织品的质量 C [本题主要考查明代纺织业的发展。通过材料可知,明代棉纺织业和丝织业都很发达,所以C项正确。A、B两项说法错误,D项只反映出材料某一方面的含义。] 1.(2016·杭高期中)请将下列体现中国古代手工业发展的图片按照出现的历史顺序排列( ) ①定窑孩儿枕 ②水排 ③司母戊鼎 ④粉彩瓷器 A.①②③④ B.③①②④ C.③④②① D.③②①④ D [最早的是司母戊鼎,是在商代出现的;其次是水排,出现在东汉;定窑孩儿枕出现在北宋;粉彩瓷器是在清代出现的;故选D项。] 2.(2016·温州三模)下列史料能反映商周时期青铜器铸造水平的是( ) A.《周礼》提到的“妇功” B.司母戊大方鼎 C.《农书》中的水排冶铁图 D.采用灌钢法制作的兵器 B [司母戊大方鼎是商朝时期著名的青铜器,故B项正确。] 3.(2017·湖州期末)古代史上,西方各国对中国的认识是支离破碎的,缺乏完整全面的认识,往往以对中国某一具体事务的了解为基础,形成对中国的称谓。汉代时期西方对中国的称谓最有可能的是( ) A.“船国” B.“丝国” C.“瓷国” D.“天国” B [汉朝时中国的丝绸通过两条丝绸之路输往国外,西方藉此产生对中国的印象就是“丝国”,故B项正确。] 4.(2014·浙江学考)考古发现是历史研究的重要依据。在下列出土文物中,可以推断中国丝织技术出现的最早时间的文物是( ) A.记载祭祀蚕神内容的甲骨 B.浙江钱山漾新石器时代遗存中的绢片和丝带 C.出土的商代遗物中的玉蚕 D.长沙马王堆汉墓出土的素纱衣 B [记载祭祀蚕神内容的甲骨, 时间是在商代;浙江钱山漾新石器时代遗存中的绢片和丝带,时间是在新石器时代;出土的商代遗物中的玉蚕,时间是在商代;长沙马王堆汉墓出土的素纱衣,时间是在汉代。显然B项所反映的文物时间最早,故选B项。] 5.“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”杜甫的这首诗描写的是古代( ) A.浙江的青瓷 B.四川的白瓷 C.河南的“唐三彩” D.江西的粉彩瓷 B [通过材料中“君家白碗胜霜雪”可知是白瓷。]查看更多