- 2021-06-10 发布 |

- 37.5 KB |

- 18页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019届二轮复习利用函数证明数列不等式学案(全国通用)

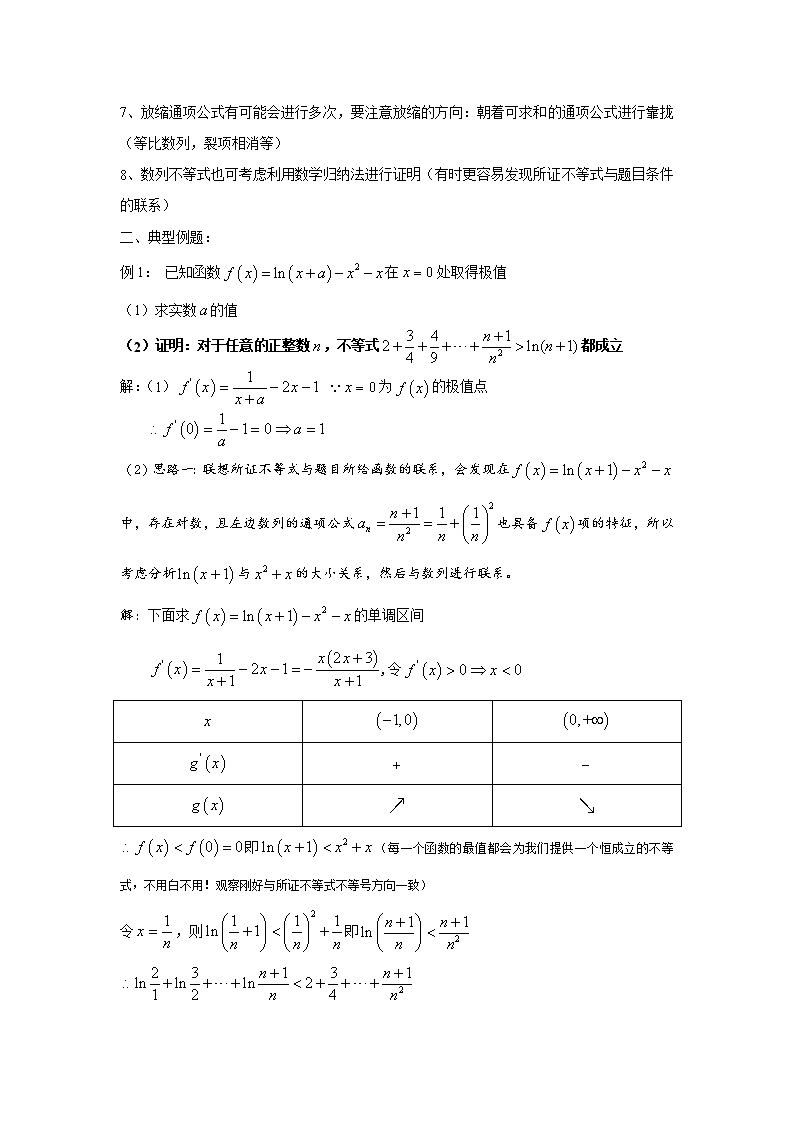

第19炼 利用函数证明数列不等式 利用函数证明不等式是在高考导数题中比较考验学生灵活运用知识的能力,一方面以函数为背景让学生探寻函数的性质,另一方面体现数列是特殊的函数,进而利用恒成立的不等式将没有规律的数列放缩为为有具体特征的数列,可谓一题多考,巧妙地将函数,数列,不等式连接在一起,也是近年来高考的热门题型。 一、基础知识: 1、考察类型: (1)利用放缩通项公式解决数列求和中的不等问题 (2)利用递推公式处理通项公式中的不等问题 2、恒成立不等式的来源: (1)函数的最值:在前面的章节中我们提到过最值的一个作用就是提供恒成立的不等式。 (2)恒成立问题的求解:此类题目往往会在前几问中进行铺垫,暗示数列放缩的方向。其中,有关恒成立问题的求解,参数范围内的值均可提供恒成立不等式 3、常见恒成立不等式: (1) 对数→多项式 (2) 指数→多项式 4、关于前项和的放缩问题:求数列前项公式往往要通过数列的通项公式来解决,高中阶段求和的方法有以下几种: (1)倒序相加:通项公式具备第项与第项的和为常数的特点 (2)错位相减:通项公式为“等差等比”的形式(例如,求和可用错位相减) (3)等比数列求和公式 (4)裂项相消:通项公式可裂为两项作差的形式,且裂开的某项能够与后面项裂开的某项进行相消。 注:在放缩法处理数列求和不等式时,放缩为等比数列和能够裂项相消的数列的情况比较多见,故优先考虑。 5、大体思路:对于数列求和不等式,要谨记“求和看通项”,从通项公式入手,结合不等号方向考虑放缩成可求和的通项公式。 6、在放缩时要注意前几问的铺垫与提示,尤其是关于恒成立问题与最值问题所带来的恒成立不等式,往往提供了放缩数列的方向 7、放缩通项公式有可能会进行多次,要注意放缩的方向:朝着可求和的通项公式进行靠拢(等比数列,裂项相消等) 8、数列不等式也可考虑利用数学归纳法进行证明(有时更容易发现所证不等式与题目条件的联系) 二、典型例题: 例1: 已知函数在处取得极值 (1)求实数的值 (2)证明:对于任意的正整数,不等式都成立 解:(1) 为的极值点 (2)思路一:联想所证不等式与题目所给函数的联系,会发现在中,存在对数,且左边数列的通项公式也具备项的特征,所以考虑分析与的大小关系,然后与数列进行联系。 解:下面求的单调区间 ,令 即(每一个函数的最值都会为我们提供一个恒成立的不等式,不用白不用!观察刚好与所证不等式不等号方向一致) 令,则即 即 小炼有话说: (1)此不等式实质是两组数列求和后的大小关系(),通过对应项的大小关系决定求和式子的大小。此题在比较项的大小时关键是利用一个恰当的函数的最值,而这个函数往往由题目所给。另外有两点注意:①关注函数最值所产生的恒成立不等式 ②注意不等号的方向应该与所证不等式同向 (2)解决问题后便明白所证不等式为何右边只有一个对数,其实也是在作和,只是作和时对数合并成一项(与对数运算法则和真数的特点相关),所以今后遇到类似问题可猜想对数是经历怎样的过程化简来的,这往往就是思路的突破点 思路二:发现不等式两边均有含的表达式,且一侧作和,所以考虑利用数学归纳法给予证明: 解:用数学归纳法证明: ① 当时,不等式为成立 ② 假设时,不等式成立(即) 当时,若要证 只需证 (下同思路一:分析的最值可得) 令,由恒成立不等式可得 即所证不等式成立 ③ ,均有 小炼有话说:利用数学归纳法证明要注意两点:(1)格式的书写 (2)要利用所假设的条件 例2: 已知函数 (1)当时,求函数的单调区间 (2)当时,函数图像上的点都在所表示的平面区域内,求实数的取值范围 (3)求证:(其中是自然对数的底数) 解:(1)常规解法,求出单调区间找最值 ,令求出单调区间如下: (2)解:函数图像上的点都在区域内, 条件等价于,恒成立,即 令 令即 ① 时, 不符合题意 (此时发现单调性并不能直接舍掉的情况,但可估计函数值的趋势,恒为正,而早晚会随着值的变大而为正数,所以必然不符合题意。在书写时可构造反例来说明,此题只需 即可,所以选择) ② 时,即 在单调递减 ,符合题意 综上所述: (3)思路:观察所证不等式,左边连乘,右边是,可以想到利用两边取对数“化积为和”,同时利用第二问的结论。第二问给我们提供了恒成立的不等式,时,,取,即,则可与左边的求和找到联系。 解:所证不等式等价于 由(2)可得,令,即 (左边可看做是数列求和,利用结论将不等式左边的项进行放缩,转化成可求和的数列——裂项相消) 不等式得证 小炼有话说: (1)第二问中代数方法与数形结合方法的抉择(体会为什么放弃线性规划思路),以及如何将约束条件转变为恒成立问题 (2)对数运算的特点:化积为和。题目中没有关于乘积式的不等关系,于是决定变为和式 (3)利用上一问的结论放缩通项公式,将不可求和转变为可求和,进而解决问题 例3: 已知函数 (1)当时,讨论的单调性; (2)当时,若恒成立,求满足条件的正整数的值; (3)求证:. 解:(1) 若 当时,在上单调递增 当时,在上单调递减 (2)思路:不等式等价于,即 而在第(1)问中即为的分子,故考虑利用来确定的符号,进而求出的单调区间及最值 解: ,由(1)得单调递增 ,(尽管无法直接求出的零点,但可估计出且,所以可估计零点的所在区间) 的单调区间如下: (3)思路:由第(2)问得时,均有,所证不等式可两边同取对数“化积为和”,再考虑利用结论进行放缩 解:所证不等式等价于: 由第(2)问可得: 即原不等式成立。 (如果从第一项就进行缩小,则,发现缩小过度但差距不大,所以进行调整,第一项不变,其余放缩。这样不仅减少缩小的尺度,同时不改变求和规律) 小炼有话说:这道题是对书中几篇文章所讲技巧的一个综合。所涉内容如下: (1)第二问中对零点的处理,参见:3.1.3 最值分析法 (2)第三问中数列放缩后的调整值得注意,放缩的过程中有可能存在“放过头”的情况,往往是由于前几项放缩程度过大造成的(通常越大,放缩的程度越小),所以考虑数列前几项不进行放缩,然后再看不等式能否成立,若一直都“过度”一点点,那么就要考虑是否另选放缩方案了。 例4:设函数,其中。: (1)当时,讨论函数在其定义域上的单调性; (2)证明:对任意的正整数,不等式都成立。 解析: (1),令即解不等式 ① 时 方程的两根, 的单调区间为: ② 时,恒成立 在单调递增 (2)考虑时,则 令 在恒成立 在单调递增 ,令 即: 例5:已知函数的最小值为0,其中。 (1)求的值 (2)若对任意的,有成立,求实数的最小值 (3)证明: 解:(1),定义域 令解得,的单调区间为: (2)当时,取,有,故不合题意。 当时,令,即。 ,令,得 当时,在上恒成立 因此在上单调递减, 对于任意的,总有,即在上恒成立。 故符合题意。 当时, ,,在内单调递增, 取时,,即不成立。 故不合题意 综上,的最小值为。 (3)由第(2)问可得:当时,不等式恒成立 令 即 即 例6: 已知函数 (1)求的最大值; (2)证明不等式:。 解:(1),令,单调区间如下: (2)思路:左边可看做数列求和,其通项公式为,无法直接求和,所以考虑利用条件进行放缩,右边是分式,可以猜想是等比数列求和后的结果,所以将放缩为等比数列模型。由(1)可得,令进行尝试 解:由(1)可得 令,即 (寻找次方的来源) 不等式得证 小炼有话说:此题的第(3)问将数列通项公式放缩为等比数列求和,如果不等式的一侧是一个分数,则可向等比数列求和的结果考虑(猜想公比与首项)。 例7:函数. (1)若在上恒成立,求实数的取值范围; (2)证明:. (1)解:恒成立不等式等价于:,令 (注:在中这三个自变量的函数值最便于计算,进而选择代入) 可视为关于的一次函数且递增 令 则对 恒成立。若要,只需,下面进行证明: ,只需证即可 考虑时, 从而 (注:导数无法求出极值点,故引入抽象的极值点,但要利用零点存在性定理估计所在区间) ,使得 且当 在单调递减,在单调递增 恒成立 ,进而对每一个均满足 (2)思路:将左边视为数列求和,其通项公式为(注意左边是项求和),考虑利用前面条件对通项公式放缩:令,则恒成立,但如果直接进行代入,不等号右边的无法处理,进而无法与所证不等式的右边找到联系。考虑将挪至左侧并与合角,进而将三角函数放缩为多项式。再根据求和特点进行求和 解:由(2)可得: 令 可得 (注:通项公式为,而恒成立不等式中的三角函数为,所以令,反求即可) 小炼有话说: (1)关注本题第二问恒成立的求法(具体可参见3.3.3有关内容),在证明上需要极值点而无法直接求出时可先用抽象的代替,但要确定好所处的大概区间 (2)第三问对第二问的结论稍加变形(即将与进行合角,而不是直接代入)的应用是本题的一大亮点。方程,不等式的变形目的是将条件与结论能够连接起来,所以构造时要关注所求不等式的结构特点。 (3)第三问不等式的左边有两个细节:第一个是左边求和的项数是项,第二个在中,同一个所代表的含义不同。分母每一项都是,与项数相关。给定一个,数列项的分母就固定了。而分子的代表的是序数,可发现数列中分子是在不断变化的,从1变到,在,同一个在分子分母中扮演的角色不同。所以在写通项公式时,引入了字母用来区分序数与项数。 例8:定义:若在上为增函数,则称为“次比增函数”,其中,已知: (1)当时,求函数在上的最小值 (2)求证: 解: (1) 令解得 在单调递减,在单调递增 ① 时, ② , ③ , 综上所述: (2)由第(1)问可得:时,,即 所求和的通项公式为,由可得: , 令,可得: 例9:已知函数 (1)设,讨论函数在区间上的零点个数 (2)记,若对任意正整数,对任意恒成立,则称在上是“高效”的。试判断是否在上是“高效”的?若是,请给出证明,若不是,请说明理由 解:(1),令即 的零点个数即为函数与交点的个数 设,,令解得 单调区间如下: ,草图如下: 或时,无零点 或,一个零点 ,两个零点 (2)思路:观察到结构上与(2)中的很相似,而实质上是,故考虑对每一项进行放缩使得求和具有规律性,结合的特点可写成(将视为整体),进而利用单调性进行放缩 解:单调区间如下: (,进而放缩为,而可放缩为能够裂项求和的式子。) 在上是“高效”的 小炼有话说: (1)此题中的第(2)问对第(3)问的函数构造提供了方便,对于证明数列不等式,同学要善于利用前面问题的条件与结论 (2)第(3)问的关键之处在于寻找与的联系,以及通过不等关系消 (3)求和时通项公式放缩的方向为构造具备裂项求和的数列,其中的放缩技巧如下: 而左右两边均可裂项求和 例10: 已知函数 (1)若在定义域内为减函数,求的范围 (2)若满足,试证明:时, 解:(1)为减函数 (2)思路:由(1)可得为减函数,进而即,所求是有关的不等关系(①有的指数幂,所以可能与自然对数相关,②考虑数列的单调性),已知条件是递推数列,可尝试利用递推公式寻找不等关系求解。 解: 单调递增 时, 即 (利用进行放缩,消掉多余的,由,联想到是可裂项的。再由 的特点决定两边同取对数) 由(1)可得为减函数,进而即 (再次利用不等关系去掉根式,且降低项的次数,进而不等号右侧可求和。 所用不等关系:) 得证 小炼有话说: (1)对付较复杂的题目,首先要把准备工作做好,在第三问中你可做的准备工作有这些: ①如果你计算了,也许就知道左边的的来源进而决定进行数列单调性分析。 ②如果你观察了递推公式,便可发现有可处理的地方 ③如果你观察了所证不等式的右边,便会由的指数幂联想到对数不等式 ④如果利用第一问出个可用的不等式结论,也许你就发现了对数与根式的不等关系 这些准备工作不会直接得到答案,但是起码会给你提供一些方法和可选择的道路 (2)第三问依然用到了数列求和,有关消项的求和通常有两种,一种是相邻的项做差(累加法),另外一种就是相邻的项做商,此时利用对数即可将“累乘消项”转变为“累加消项”查看更多