- 2021-06-07 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020届一轮复习人教版古诗词鉴赏作业(10)

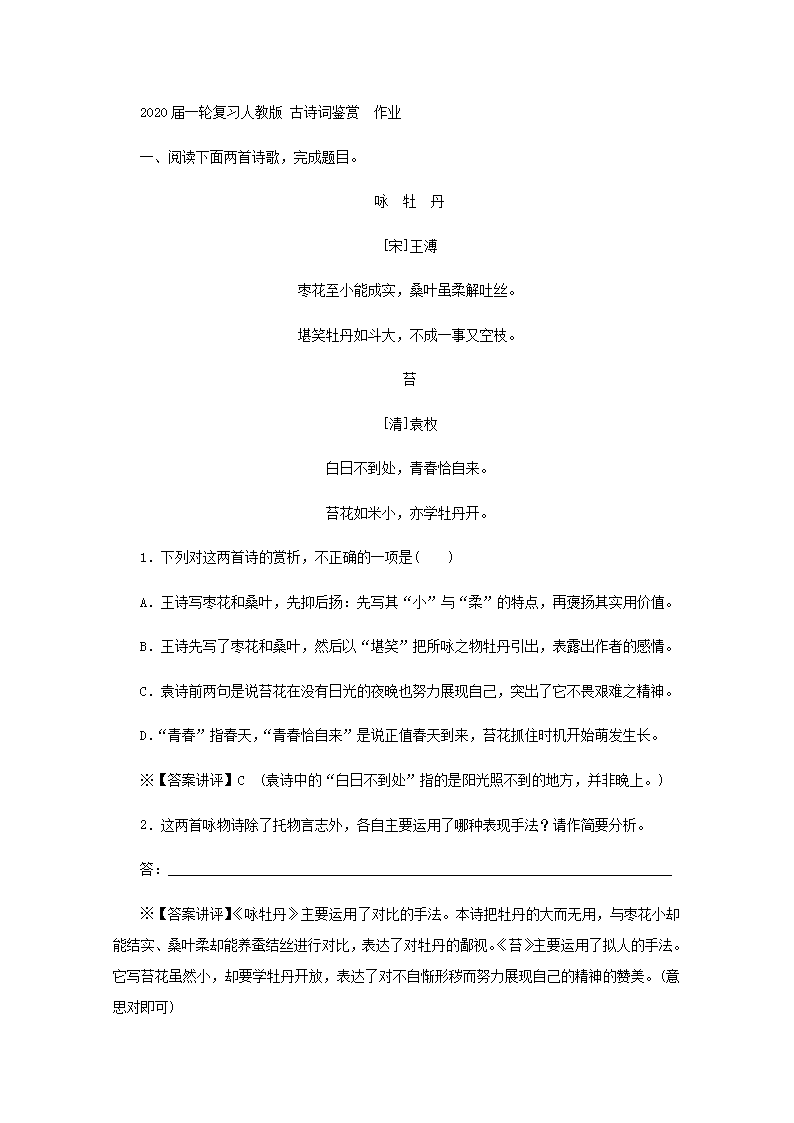

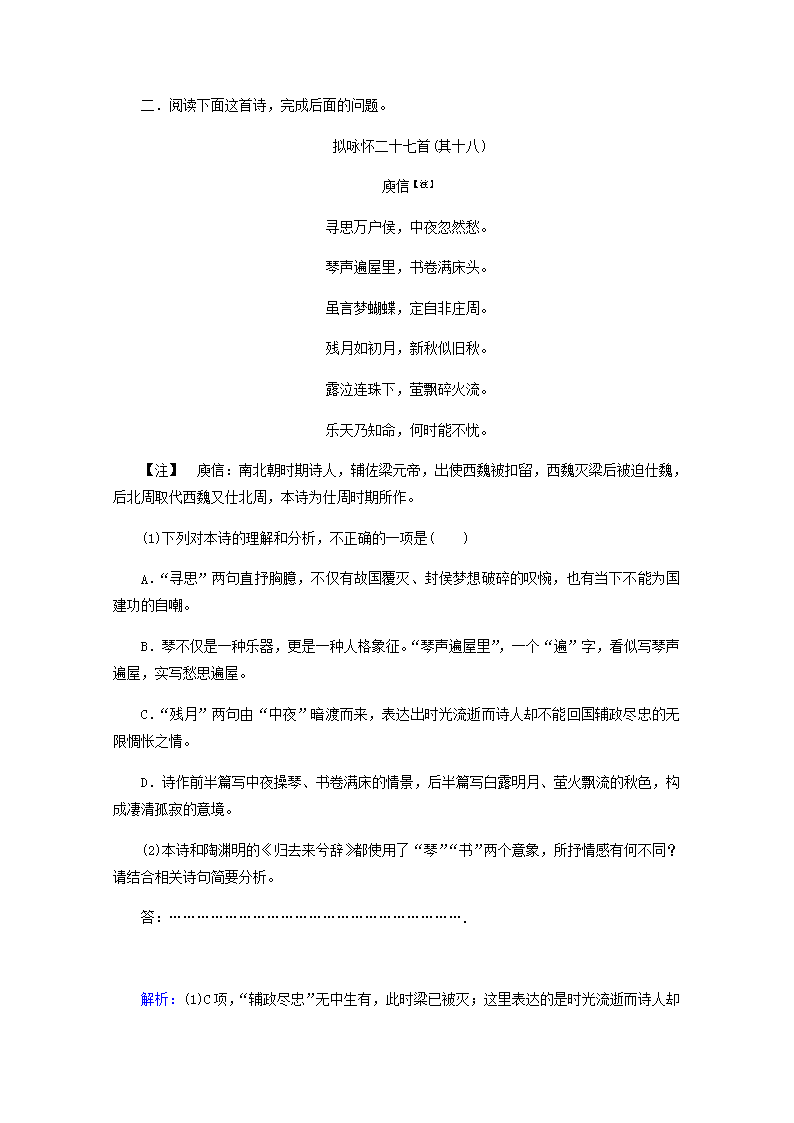

2020届一轮复习人教版 古诗词鉴赏 作业 一、阅读下面两首诗歌,完成题目。 咏 牡 丹 [宋]王溥 枣花至小能成实,桑叶虽柔解吐丝。 堪笑牡丹如斗大,不成一事又空枝。 苔 [清]袁枚 白日不到处,青春恰自来。 苔花如米小,亦学牡丹开。 1.下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是( ) A.王诗写枣花和桑叶,先抑后扬:先写其“小”与“柔”的特点,再褒扬其实用价值。 B.王诗先写了枣花和桑叶,然后以“堪笑”把所咏之物牡丹引出,表露出作者的感情。 C.袁诗前两句是说苔花在没有日光的夜晚也努力展现自己,突出了它不畏艰难之精神。 D.“青春”指春天,“青春恰自来”是说正值春天到来,苔花抓住时机开始萌发生长。 ※【答案讲评】C (袁诗中的“白日不到处”指的是阳光照不到的地方,并非晚上。) 2.这两首咏物诗除了托物言志外,各自主要运用了哪种表现手法?请作简要分析。 答:________________________________________________________________________ ※【答案讲评】《咏牡丹》主要运用了对比的手法。本诗把牡丹的大而无用,与枣花小却能结实、桑叶柔却能养蚕结丝进行对比,表达了对牡丹的鄙视。《苔》主要运用了拟人的手法。它写苔花虽然小,却要学牡丹开放,表达了对不自惭形秽而努力展现自己的精神的赞美。(意思对即可) 二.阅读下面这首诗,完成后面的问题。 拟咏怀二十七首(其十八) 庾信【注】 寻思万户侯,中夜忽然愁。 琴声遍屋里,书卷满床头。 虽言梦蝴蝶,定自非庄周。 残月如初月,新秋似旧秋。 露泣连珠下,萤飘碎火流。 乐天乃知命,何时能不忧。 【注】 庾信:南北朝时期诗人,辅佐梁元帝,出使西魏被扣留,西魏灭梁后被迫仕魏,后北周取代西魏又仕北周,本诗为仕周时期所作。 (1)下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是( ) A.“寻思”两句直抒胸臆,不仅有故国覆灭、封侯梦想破碎的叹惋,也有当下不能为国建功的自嘲。 B.琴不仅是一种乐器,更是一种人格象征。“琴声遍屋里”,一个“遍”字,看似写琴声遍屋,实写愁思遍屋。 C.“残月”两句由“中夜”暗渡而来,表达出时光流逝而诗人却不能回国辅政尽忠的无限惆怅之情。 D.诗作前半篇写中夜操琴、书卷满床的情景,后半篇写白露明月、萤火飘流的秋色,构成凄清孤寂的意境。 (2)本诗和陶渊明的《归去来兮辞》都使用了“琴”“书”两个意象,所抒情感有何不同?请结合相关诗句简要分析。 答:………………………………………………………. 解析:(1)C项,“辅政尽忠” 无中生有,此时梁已被灭;这里表达的是时光流逝而诗人却年年如故的悲哀之情。 答案:(1)C (2)①本诗中的“琴声遍屋里,书卷满床头”是说中夜生起愁思,于是弹琴读书。幽幽琴声响遍屋里,诉说着无边无际的愁,满床书卷翻遍,愁思难解。通过“琴”“书”等意象抒发了无法解脱的深广复杂的愁苦、忧思之情。②陶渊明《归去来兮辞》中的“乐琴书以消忧”是说弹琴读书能获得快乐而消除忧愁,通过“琴”“书”等意象抒发了摆脱忧愁缠绕的官场生活,回归田园的快乐之情。 三、阅读下面这首诗,完成下列小题。 寻隐者韦九山人于东溪草堂 朱湾 寻得仙源访隐沦①,渐来深处渐无尘。 初行竹里唯通马,直到花间始见人。 四面云山谁作主,数家烟火自为邻。 路傍樵客何须问,朝市如今不是秦②。 【注】 ①隐沦:泛指神仙。②如今不是秦:语出晋陶渊明《桃花源记》“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”。 1.对本诗的赏析,不正确的一项是 A.首联紧承题意,点名入山寻访隐者。诗人将“隐者”与“隐沦”作对比,把隐者隐居的东溪形容为仙源,流露出他对韦九山人的崇敬之情。 B.颔联“唯”“始”用得贴切,既表明诗人一路前行的状态,更惟妙惟肖地传达了那种乍惊还喜的心情。此联照应了上联中的“仙源”一词。 C.颈联“四面云山谁作主,数家烟火自为邻”巧用设问,一问一答,紧密呼应。“人”的出现给山色增添了几分盎然的生气。 D.全诗语言自然清新,诗脉婉转流畅,意境淡远悠长。诗人通过对隐者东溪草堂的描绘,表现了自己与众不同的超脱情怀。 解析:“诗人将‘隐者’与 ‘隐沦’作对比”说法错误。诗人以“隐沦”指代韦九山人。 答案:A 2.这首诗表现了作者怎样的情感?请结合全诗进行分析。 答: ………………………………………………………. 答案: 这首诗表现了诗人厌倦朝市、向往归隐的心情。(或对污浊尘世的厌弃,对远离尘世的隐居生活的喜爱。)(1)首联“无尘”二字写出了诗人对于幽静安宁的山林的欣赏,也透露出作者对污浊尘世的厌弃。(2)颔联“唯通马”足见深山之僻野幽邃,“始见人”则更进一步表现了曲径通幽的意境,紧扣诗题中的“隐”。表达了作者对隐逸生活的向往。(3)颈联描写了一个四面云山、寥阔寂静、远离尘俗的美好境地,宛若到了陶渊明笔下的世外桃源。表现作者对幽静僻远的自然环境的喜爱。(4)尾联虽以议论作结,但作者对韦九山人隐逸山林天性使然的崇敬之情溢于言表。 四、阅读下面两首诗,完成后面的问题。 落花 [唐]李商隐 高阁客竟去,小园花乱飞。 参差连曲陌,迢递送斜晖。 肠断未忍扫,眼穿仍欲稀。 芳心向春尽,所得是沾衣。 落花二首(其一) [宋]宋祁 坠素翻红各自伤,青楼烟雨忍相忘。 将飞更作回风舞,已落犹成半面妆①。 沧海客归珠迸泪,章台②人去骨遗香。 可能无意传双蝶,尽付芳心与蜜房。 【注】 ①半面妆:《南史·后妃传》载梁元帝徐妃,“ 以帝眇一目,每知帝将至,必为半面妆以俟,帝见则大怒而出”。②章台:汉长安章台下街名。旧时用为妓院等地的代称。 (1)下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( ) A.李诗首联,诗人发挥联想,运用“客竟去”写留人不住,“花乱飞”写留春不住的艺术手法,从“竟”和“乱”中让人品味出怨有情之人却无情,恼无情之花却有情的感觉。 B.李诗颈联,写主人看到地上的落花越来越多,愁肠寸断,不忍扫去,体现惜春的心理;下句写枝头的残花渐少,春色难驻,透出诗人那种惜春却无奈的忧伤之感。 C.李诗的尾联,运用双关手法:一叹多情美艳的花朵最终凋落飘零,沾人衣裙;二叹自己虽有羡慕美人之心,然而无法挽留,只能怆然涕下,泪沾衣襟。 D.宋诗写绿暗红稀的时节,凄烟冷雨的光景。首联写花之自伤飘零,绸缪于青楼烟雨,一片凄苦迷离的景象,渲染了伤感的氛围,为全诗奠定了感情基调。 (2)咏物诗讲究人物交融,两首诗的颔联都突出表现了这一特征,请加以赏析。 答:………………………………………………………. 解析:(1)C项,“羡慕美人之心,然而无法挽留”错误,应是“怜惜芳菲之心,然而无计留春”。 答案:(1)C (2)李诗:“参差”句从空间着眼,“迢递”句从时间着眼,写落花纷飞,连接曲陌,连绵不断,无止无休,斜晖的点染又增添了整个画面的凄迷色彩。这种暗淡的色调,透出了诗人心灵的伤感和悲伤。 宋诗:两句从时空角度深入描绘了落花的全过程,出句描写落花飞动的舞姿,对句写花落地不甘香消玉殒,仍不失红粉佳人的美容,融入了诗人深沉的感受,“更作”“犹成”加强了感情色彩,倍增了执着之意。 五.阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。 晚归山居 刘沧 寥落霜空木叶稀,初行郊野思依依。 秋深频忆故乡事,日暮独寻荒径归。 山影暗随云水动,钟声潜入远烟微。 娟娟唯有西林月,不惜清光照竹扉。 这首诗的颈联与王维《山居秋暝》的颔联“明月松间照,清泉石上流”相比,在写景角度上有何相同点?在意境上有何区别?请简要分析。 答:………………………………………………………. 答案:①在写景角度上,二者都从视觉、听觉的角度描写了景物。刘诗颈联从视觉角度描写“山影”,从听觉角度表现“钟声”。王诗颔联从视觉角度描写“明月”,从视觉、听觉角度描写“清泉”。②在意境上,刘诗颈联诗人孤寂地行走在荒径,描写了山影投映溪水,随波暗涌,古寺钟声悠长,又随远烟逝去,意境幽暗空寂。而王诗颔联描写了一场秋雨后,只见皎洁的月光透过松枝星星点点洒落下来,又闻泉水淙淙流泻于山石之间,意境幽清明净。(意思相近即可)查看更多