- 2022-08-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 7页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

小学毕业文言文练习(练习)

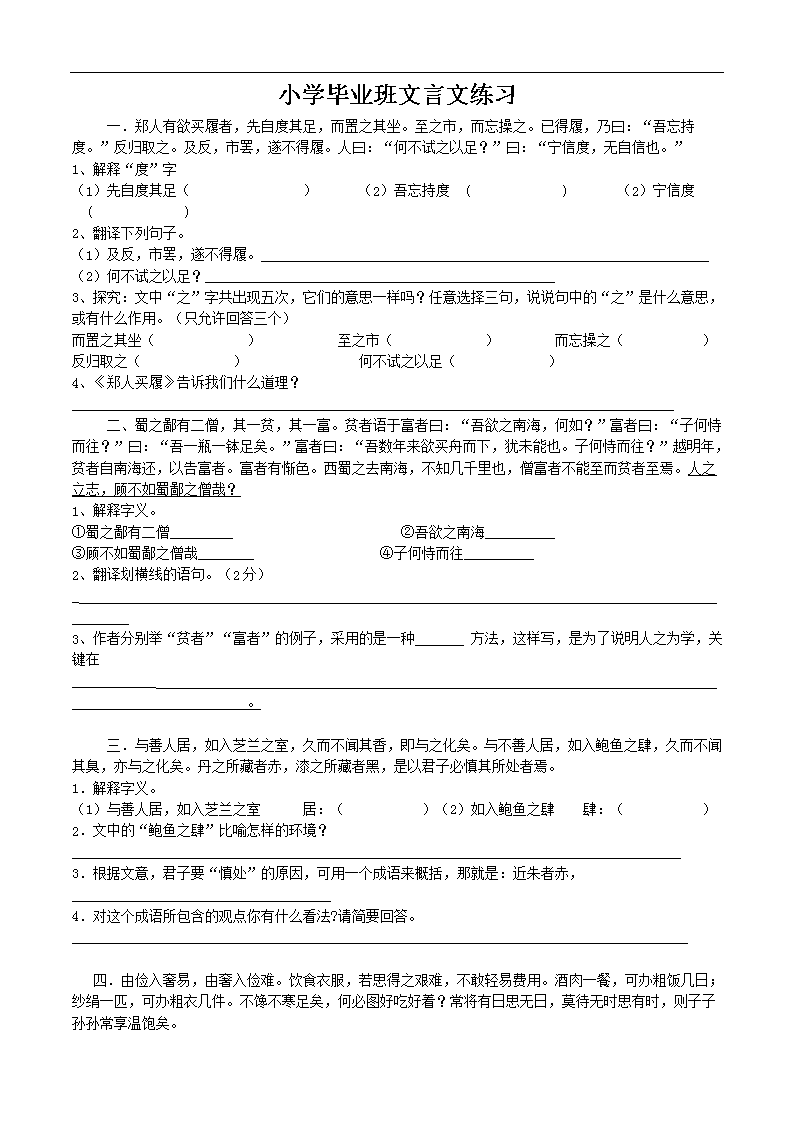

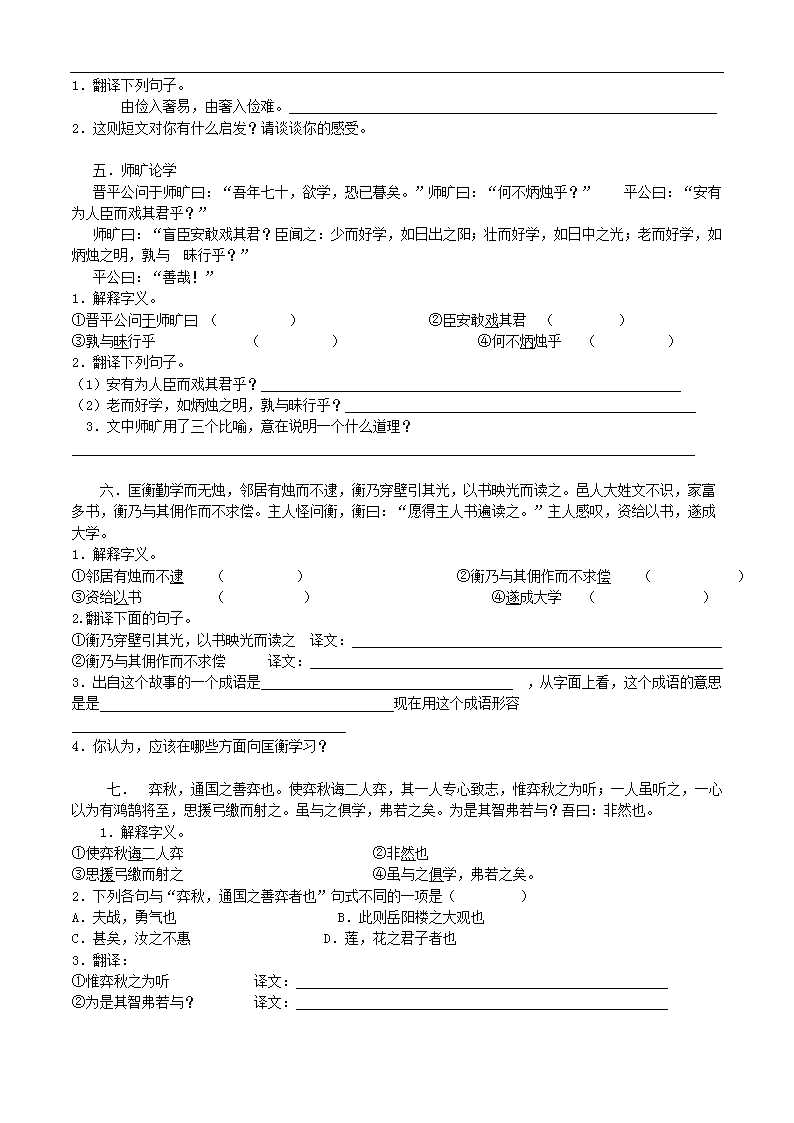

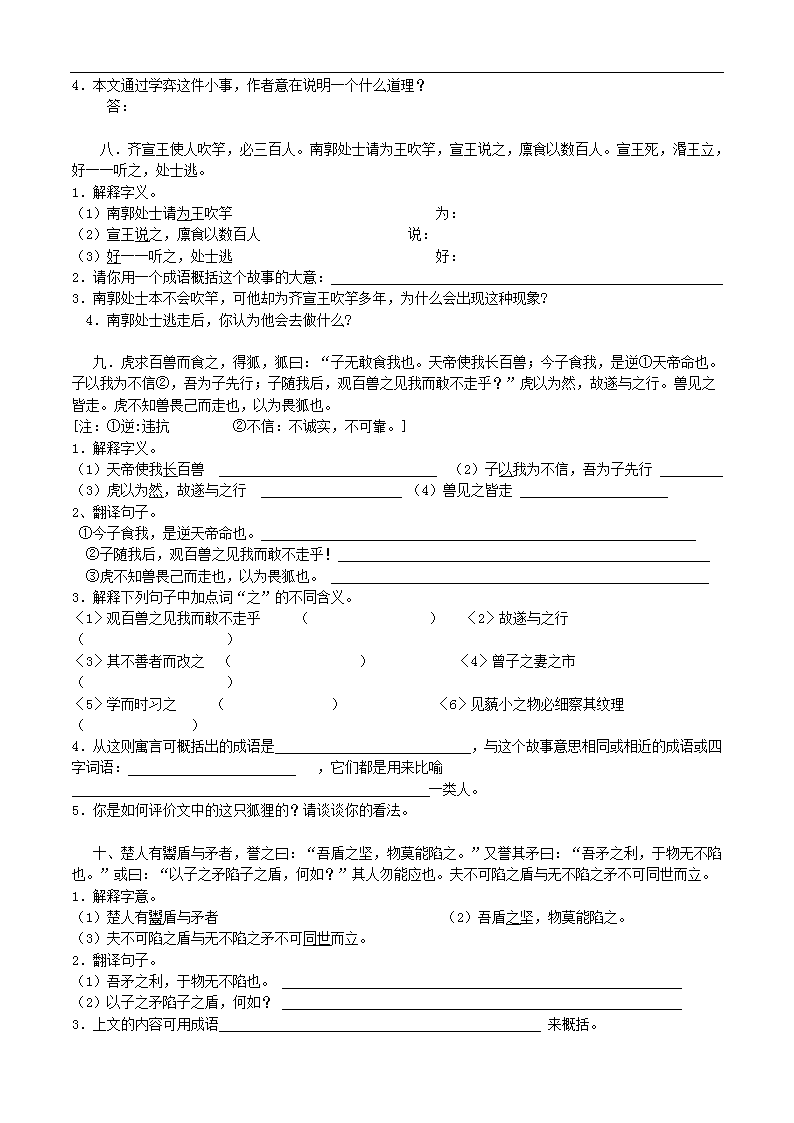

小学毕业班文言文练习一.郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”1、解释“度”字(1)先自度其足( ) (2)吾忘持度 ( )(2)宁信度 ( )2、翻译下列句子。(1)及反,市罢,遂不得履。________________________________________________________________(2)何不试之以足?__________________________________________________3、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。(只允许回答三个)而置之其坐( ) 至之市( )而忘操之( )反归取之( ) 何不试之以足( )4、《郑人买履》告诉我们什么道理?______________________________________________________________________________________ 二、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?1、解释字义。①蜀之鄙有二僧_________ ②吾欲之南海__________③顾不如蜀鄙之僧哉________ ④子何恃而往__________2、翻译划横线的语句。(2分)_ 3、作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种_______方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在____________ 。三.与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。丹之所藏者赤,漆之所藏者黑,是以君子必慎其所处者焉。1.解释字义。(1)与善人居,如入芝兰之室 居:()(2)如入鲍鱼之肆肆:()2.文中的“鲍鱼之肆”比喻怎样的环境?_______________________________________________________________________________________3.根据文意,君子要“慎处”的原因,可用一个成语来概括,那就是:近朱者赤, 4.对这个成语所包含的观点你有什么看法?请简要回答。________________________________________________________________________________________四.由俭入奢易,由奢入俭难。饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用。酒肉一餐,可办粗饭几日;纱绢一匹,可办粗衣几件。不馋不寒足矣,何必图好吃好着?常将有日思无日,莫待无时思有时,则子子孙孙常享温饱矣。\n1.翻译下列句子。 由俭入奢易,由奢入俭难。2.这则短文对你有什么启发?请谈谈你的感受。 五.师旷论学 晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。”师旷曰:“何不炳烛乎?” 平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君?臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?”平公曰:“善哉!”1.解释字义。①晋平公问于师旷曰() ②臣安敢戏其君()③孰与昧行乎 () ④何不炳烛乎()2.翻译下列句子。(1)安有为人臣而戏其君乎?(2)老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎? 3.文中师旷用了三个比喻,意在说明一个什么道理?六.匡衡勤学而无烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。1.解释字义。①邻居有烛而不逮 () ②衡乃与其佣作而不求偿()③资给以书 () ④遂成大学()2.翻译下面的句子。①衡乃穿壁引其光,以书映光而读之译文:②衡乃与其佣作而不求偿译文:3.出自这个故事的一个成语是 ,从字面上看,这个成语的意思是是 现在用这个成语形容 4.你认为,应该在哪些方面向匡衡学习? 七. 弈秋,通国之善弈也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?吾曰:非然也。 1.解释字义。①使弈秋诲二人弈 ②非然也③思援弓缴而射之 ④虽与之俱学,弗若之矣。2.下列各句与“弈秋,通国之善弈者也”句式不同的一项是( )A.夫战,勇气也 B.此则岳阳楼之大观也C.甚矣,汝之不惠 D.莲,花之君子者也3.翻译:①惟弈秋之为听译文:②为是其智弗若与?译文:\n4.本文通过学弈这件小事,作者意在说明一个什么道理? 答: 八.齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。1.解释字义。(1)南郭处士请为王吹竽 为:(2)宣王说之,廪食以数百人 说:(3)好一一听之,处士逃 好:2.请你用一个成语概括这个故事的大意: 3.南郭处士本不会吹竿,可他却为齐宣王吹竽多年,为什么会出现这种现象? 4.南郭处士逃走后,你认为他会去做什么? 九.虎求百兽而食之,得狐,狐曰:“子无敢食我也。天帝使我长百兽;今子食我,是逆①天帝命也。子以我为不信②,吾为子先行;子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行。兽见之皆走。虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。 [注:①逆:违抗 ②不信:不诚实,不可靠。]1.解释字义。 (1)天帝使我长百兽 (2)子以我为不信,吾为子先行(3)虎以为然,故遂与之行 (4)兽见之皆走2、翻译句子。 ①今子食我,是逆天帝命也。 ②子随我后,观百兽之见我而敢不走乎! ③虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。3.解释下列句子中加点词“之”的不同含义。〈1〉观百兽之见我而敢不走乎 ( ) 〈2〉故遂与之行 ( )〈3〉其不善者而改之 ( ) 〈4〉曾子之妻之市 ( )〈5〉学而时习之 ( )〈6〉见藐小之物必细察其纹理 ( )4.从这则寓言可概括出的成语是 ,与这个故事意思相同或相近的成语或四字词语: ,它们都是用来比喻 一类人。5.你是如何评价文中的这只狐狸的?请谈谈你的看法。十、楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷之。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人勿能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立。1.解释字意。(1)楚人有鬻盾与矛者 (2)吾盾之坚,物莫能陷之。(3)夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立。2.翻译句子。(1)吾矛之利,于物无不陷也。(2)以子之矛陷子之盾,何如?3.上文的内容可用成语 来概括。\n4.“其人勿能应也”。当时,这位楚人的神态会是怎样的呢?请你用一个成语或者俗语来回答。5.我们生活中自相矛盾的事例耶很多。请你举出两个来。(1) (2) 十一.宋人有耕者。田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。1.解释字义。(1)兔走触株,折颈而死 (2)因释其耒而守株(3)冀复得兔 (4)兔不可复得,而身为宋国笑2.翻译句子。兔不可复得,而身为宋国笑。 译文:3.用一个成语概括这则寓言的大意: 4.这个故事讽刺了哪一类人?它告诉了人们一个什么道理?十二.宋人有悯其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣。”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒无益,而又害之。注释:长――生长、发育的意思。揠――拔的意思。芒――疲乏。芒芒然,很疲倦的样子。谓――告诉。予――文言人称代词,我的意思。非徒――不仅只是。1.解释字义。(1)宋人有悯其苗之不长而揠之者(2)今日病矣!予助苗长矣。(3)其子趋而往视之,苗则槁矣(4)以为无益而舍之者,不耘苗者也十三.楚有祠者,赐其舍人卮酒。舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。请画地为蛇,先成者饮酒。”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:“我能为之足!”未成,一人之蛇成夺取卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。为蛇足者,终亡其酒。 1.解释字义。(1)一人蛇先成,引酒且饮之 () (2)我能为之足()(3)蛇固无足 () (4)为蛇足者,终亡其酒()2.翻译文言句子。(1)数人饮之不足,一人饮之有余。(2)蛇固无足,子安能为之足?3.请你用一个成语来概括上文的大意: 4.这个故事给你什么启发? 十四、楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水。遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎!注释:涉——跋涉,就是渡过江河的意思。遽——音句,急遽,立刻,表示时间很紧迫。契——音气,动词,用刀子雕刻。惑——音或,迷惑,这里是对事物感到糊涂不理解的意思。吕氏春秋——\n这是一部古书的名称,是秦国的宰相吕不韦的宾客们合编的。全书的内容较杂,包括儒家、道家等各家学说,共分八览、六论、十二纪。⒈解释字义。(1)其剑自舟中坠于水(2)从其所契者入水求之(3)舟已行矣,而剑不行2.翻译句子。(1)是吾剑之所从坠。(2)求剑若此,不亦惑乎!3.这个故事告诉我们一个什么道理?4.现实生活中,也不乏类似于刻舟求剑这样的故事,请你举出两个事例来。十五、园中有榆,其上有蝉。蝉方奋翼悲鸣,欲饮清露,不知螳螂之在后,曲其颈,欲攫而食之也。螳螂方欲食蝉,而不知黄雀在后,举其颈,欲啄而食之也。黄雀方欲食螳螂,不知童子挟弹丸在榆下,迎而欲弹之。童子方欲弹黄雀,不知前有深坑,后有掘株也。1.解释字义。(1)蝉方奋翼悲鸣,欲饮清露 (2)曲其颈,欲攫而食之也(3)举其颈,欲啄而食之也 (4)童子方欲弹黄雀2.翻译下列句子。(1)螳螂方欲食蝉,而不知黄雀在后,举其颈,欲啄而食之也。(2)童子方欲弹黄雀,不知前有深坑,后有掘株也。 3.请你用一个成语概括上文的大意: 4.你从这个故事中获得了哪些启示?十六、杞人有忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?其人曰:天果积气,日月星宿,不当坠邪?晓之者曰:日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。 其人曰:奈地坏何? 晓者曰:地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跳蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?其人舍然大喜。晓之者亦舍然大喜。 (《列子》杞人忧天)1.解释字义。(1)忧天地崩坠,身亡所寄 () (2)因往晓之()(3)其人舍然大喜()2.翻译句子。(1)奈何忧崩坠乎?(2)地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。3.杞人忧天的故事,讽刺了生活中的哪一类人?这个成语的含义与哪一句俗语大致相同?4.从探究的角度上看,你是如何评价这位“忧天”的杞人的? 《夸父逐日》译文:1夸父与日逐走,入日,渴,欲得饮,饮于河,渭;河渭不足,北饮大泽,未至,道渴而死。译:夸父和太阳追赶着赛跑,接近太阳,(非常)渴,想要喝水,在黄河,渭河里河水;黄河,渭河\n的水不够喝,向北去喝大湖里的水,没有走到,半路就渴死了。2弃其杖,化为邓林。译:(夸父)丢掉他的手杖,(手杖)化作了树林。夸父逐日——《山海经·海外北经》夸父与日逐走,入日,渴欲得饮,饮於河、渭,河、渭不足,北饮大泽,未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。【译文】夸父(神话中的巨人,善奔跑,传说是大地之神后土的孙子。父:古代用在男子名后的美称,又写作「甫」)与太阳赛跑。赶上(接近)了太阳,口渴,想要得到喝的水。到黄河、渭水中去喝水,黄河和渭水的水不够喝。到北边去喝大湖裏的水(大泽:神话中的大湖),还没赶到,就在半路上渴死了。丢下他的手杖,(手杖)化成了邓林(即桃林)矛与盾《韩非子》楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾。何故?”其人弗能应也。译文: 楚国有一个卖盾和卖矛的人。他夸耀自己的盾,说:“我的盾坚固无比,任何锋利的东西都穿不透它。”又夸耀自己的矛,说:“我的矛非常锋利,什么坚固的东西都能刺穿。”有人说:“如果用你的矛,去刺你的盾,结果会怎么样呢?”那人张口结舌,一句话也答不上来。 注释: 1、矛:古代的一种兵器,在长柄的一端装有枪头。 2、盾:盾牌,古代作战时遮挡刀剑用。3、鬻:卖。 4、誉:夸耀。5、曰:说。 6、吾:我的。 7、陷:这里是穿透的意思,后面的就有刺的意思。 8、或:有人。9、以:用。 10、子:您,对人的尊称。11、何如:怎么样 12、应:回答。13、利:锋利,锐利。 14、其:那个这里指卖矛和盾的那个人。15、弗:不能。 16,之:语气作词没有意思。中心思想: 《矛与盾》说的是一个人同时夸耀自己所卖的矛和盾,因自相抵触而不能自圆其说,告诫人们说话、办事要实事求是,不要言过其实,自相矛盾。《矛与盾》的寓意是说话办事要说实话,办实事,不要违背了事物的客观规律,自己先说服不了自己;也比喻自己说话做事前后矛盾或抵触。 关尹子教射(作者:列子)选自《列子·说符》列子学射,中矣,请于关尹子。尹子曰:“子知子之所以中者乎?”对曰:“弗知也。”关尹子曰:“未可。”退而习之。三年,又以报关尹子。尹子曰:“子知子之所以中乎?”列子曰:“知子矣。”关尹子曰:“可矣,守而勿失也。”译文: 列子跟关尹子学习射箭,有一次,列子射中了靶心。去请教关尹子,说:我学的差不多了吧。关尹子说:“你知道你能射中靶心的原因吗?”列子回答说:“不知道。”关尹子说:“不知道不能算是学会了。”列子回去再练习。过了3年,列子又来向关尹子求教。关尹子又问:“你知道你能射中靶心的原因吗?”列子说:“知道了。”关尹子说:“\n现在可以了。你要牢牢记住,千万不要违背它。不但是射箭,治理国家以及自我修养,都要像这个样子。”说明这则寓言告诉人们,学习也好,做事也好,不仅要知其然,而且要知其所以然。知其所以然,才算掌握了规律,只有这样精益求精地学习、工作,才能把事情办好。这样的学习才是最有效的,不然你永远都只在不知其根究的情况下学习。难解字注释: 中:射中 请:请教 者:相当于“的”,这里指射中靶子的道理 乎:吗 弗知:不知道 未可:不行,意思是还不能算学会射箭 退:告辞回去 习之:学习射箭 守:遵守,依照 失:丢失,违背今者臣来,见人于大行,方北面而持其驾①,告臣曰:“我欲之②楚。”臣曰:“君之楚,将奚为北面?”曰:“吾马良!”臣曰:“马虽良,此非楚之路也。”曰:“吾用③多!”臣曰:“用虽多,此非楚之路也。”曰:“吾御者④善!”此数者愈善,而离楚愈远耳。导读:成语“南辕北辙”可谓人人皆知,如果行动和目的相反的话,所得结果也只能是背道而驰。注释:①持其驾:拿着缰绳,驾着他的车子。②之:动词,往,到。③ 用:资用,即路费。④御者:驾车的仆夫。 阅读题:一、解释加点的词1.我欲之楚( )2.将奚为北面( )3.吾马良( )4.此数者愈善( )二、翻译1.马虽良,此非楚之路也。2.此数者愈善,而离楚愈远耳。 三、成语______出自本文,比喻______查看更多