- 2022-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 36页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

体育文言文Microsoft Word 文档

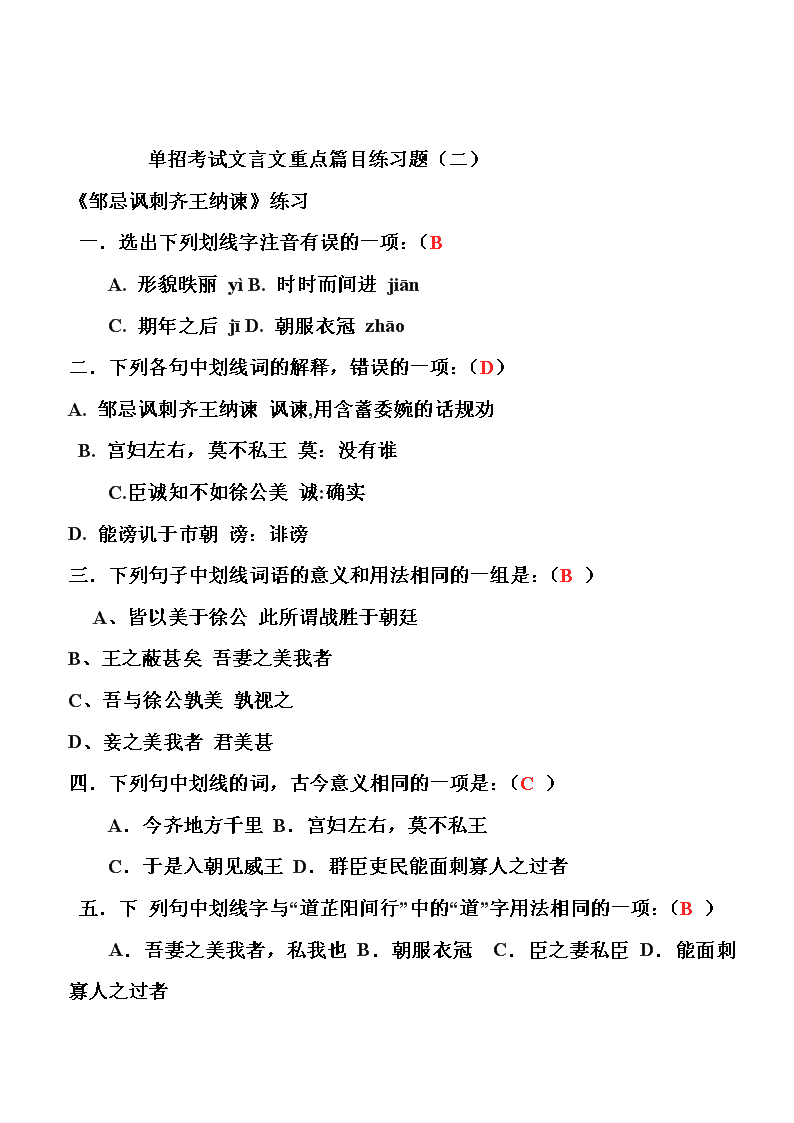

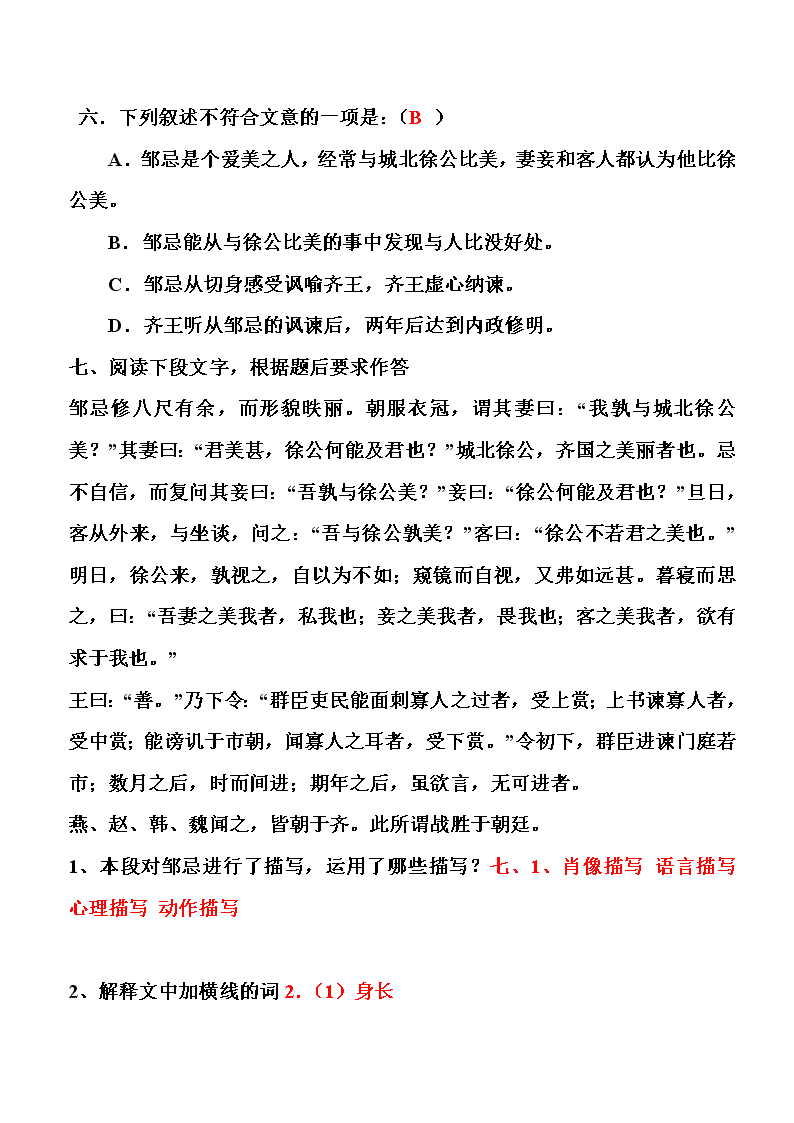

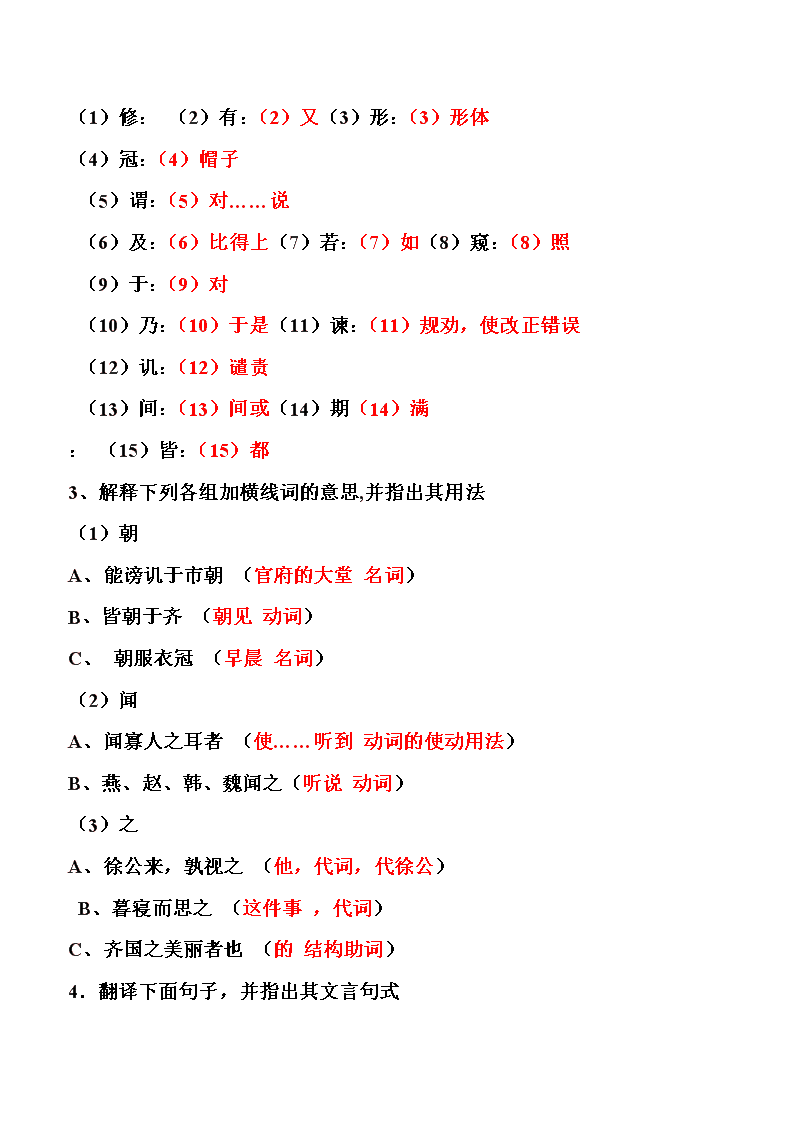

单招考试文言文重点篇目练习题(二)《邹忌讽刺齐王纳谏》练习一.选出下列划线字注音有误的一项:(BA.形貌昳丽yìB.时时而间进jiān C.期年之后jīD.朝服衣冠zhāo二.下列各句中划线词的解释,错误的一项:(D) A.邹忌讽刺齐王纳谏讽谏,用含蓄委婉的话规劝B.宫妇左右,莫不私王莫:没有谁 C.臣诚知不如徐公美诚:确实D.能谤讥于市朝谤:诽谤三.下列句子中划线词语的意义和用法相同的一组是:(B) A、皆以美于徐公此所谓战胜于朝廷B、王之蔽甚矣吾妻之美我者C、吾与徐公孰美孰视之D、妾之美我者君美甚四.下列句中划线的词,古今意义相同的一项是:(C) A.今齐地方千里B.宫妇左右,莫不私王 C.于是入朝见威王D.群臣吏民能面刺寡人之过者五.下列句中划线字与“道芷阳间行”中的“道”字用法相同的一项:(B) A.吾妻之美我者,私我也B.朝服衣冠 C.臣之妻私臣D.能面刺寡人之过者\n六.下列叙述不符合文意的一项是:(B) A.邹忌是个爱美之人,经常与城北徐公比美,妻妾和客人都认为他比徐公美。 B.邹忌能从与徐公比美的事中发现与人比没好处。 C.邹忌从切身感受讽喻齐王,齐王虚心纳谏。 D.齐王听从邹忌的讽谏后,两年后达到内政修明。七、阅读下段文字,根据题后要求作答邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏门庭若市;数月之后,时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。1、本段对邹忌进行了描写,运用了哪些描写?七、1、肖像描写语言描写心理描写动作描写2、解释文中加横线的词2.(1)身长\n(1)修:(2)有:(2)又(3)形:(3)形体(4)冠:(4)帽子(5)谓:(5)对……说(6)及:(6)比得上(7)若:(7)如(8)窥:(8)照(9)于:(9)对(10)乃:(10)于是(11)谏:(11)规劝,使改正错误(12)讥:(12)谴责(13)间:(13)间或(14)期(14)满:(15)皆:(15)都3、解释下列各组加横线词的意思,并指出其用法(1)朝A、能谤讥于市朝(官府的大堂名词)B、皆朝于齐(朝见动词)C、朝服衣冠(早晨名词)(2)闻A、闻寡人之耳者(使……听到动词的使动用法)B、燕、赵、韩、魏闻之(听说动词)(3)之A、徐公来,孰视之(他,代词,代徐公)B、暮寝而思之(这件事,代词)C、齐国之美丽者也(的结构助词)4.翻译下面句子,并指出其文言句式\n(1)我孰与城北徐公美?句式:疑问句翻译: (2)妾之美我者,畏我也句式:(2)判断句翻译:(3)旦日,客从外来,与坐谈 句式:省略句翻译:(4)此所谓战胜于朝廷句式:句式:介宾短语后置翻译:(5)忌不自信,而复问其妾曰句式:宾语前置翻译:(6)虽欲言,无可进者句式:否定句翻译:《孟子》两章练习一、解释下边句中加横线的词1、死亦我所恶(讨厌)2、故患有所不避也(灾难、祸害)3、非独贤者有是心也(这种)4、一箪食,一豆羹(古代盛肉或其他食品的木制器皿)5、蹴尔而与之(踢)6、乞人不屑也(不愿意接受)7、是亦不可以已乎(放弃)8、暴未有以对也(回答\n)9、则齐国其庶几乎(应该)10、直好世俗之乐耳(只是)二、给下边各组句中加横线的字注音,并解释其含义1、乐(1)王之好乐甚(yuè音乐)(2)与少乐乐(lè欢乐)2、为(1)臣请为王言乐(wèi给)()(2)向为身死而不受((2)wèi为了)()(3)故不为苟得也((3)wéi做)()3、王(1)王变乎色曰(3、(1)wáng君王)()(2)今王与百姓同乐,则王矣((2)wàng称王)()4、好(1)窈窕淑女,君子好逑(4、(1)hǎo美好)()(2)吾王之好鼓乐((2)hào爱好)()三、指出下列各句的通假字,并解释其意义1、所识穷乏者得我欤得通德,感恩_____通_______解释:2、今王田猎于此__2、田通畋,猎_____通_______解释:3、可得闻与__3、与痛欤,吗\n_____通_______解释:四、指出下列各句加横线词的活用现象,并解释其意义1、语暴以好乐(四、1、名词用作动词告诉)()2、今王鼓乐于此(2、名词用作动词奏)()3、不若与众(3、形容词用作名词多数人)()五、指出下列各组加横线词的意义和用法1、则(1)则凡可以避患者何不为也(五、1、(1)那么连词,表假设关系)(2)由是则生而有不用也;由是则可以避患而有不为也(3)得之则生,弗得则死(两个“则”都解释“就”都是连词,都表承接关系)(4)万钟则不辨礼而受之(如果连词,表假设关系)2、之(1)呼尔而与之(2、(1)他代词()(2)行路之人弗受(2)的结构助词)(3)王之好乐甚((3)不译结构助词)(4)非独贤者有是心也,人皆有之((4)这种思想代词)3、见(1)庄暴见孟子(3、(1)拜见动词)(2)他日,见于王((2)召见动词)(3)见羽旄之美((3)看见动词)4、得\n(1)二者不可得兼(4、(1)能够动词)(2)故不为苟得也((2)得到、获得动词)5、于(1)暴见于王(5、(1)被介词(2)所恶有甚于死者((2)比介词)(3)今王鼓乐于此((3)在介词)六、翻译下列句子,并指出其文言句式1、生,我所欲也,义,我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。句式:1、判断句2、是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。句式:2、介宾短语后置3、王尝语庄子以好乐,有诸?句式:3、介宾短语后置疑问句4、万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!句式:4、宾语前置5、独乐乐,与乐乐,孰乐?句式:5、疑问句6、吾王庶几无疾病与,何以能田猎也?句式:6、宾语前置《鸿门宴》练习一、下列句子中,没有通假字的一句是(B)A、私见张良,具以告事B、白璧一双,再拜献大王足下\nC、请以舞剑,因击沛公于坐D、沛公奉卮酒为寿二、下列各句中,“王”字读音不同于其它句的一句是(C)A、沛公欲王关中B、先破秦入咸阳者王之C、夫秦王有虎狼之心D、秦地可尽王也三、下列加横线的词,读音和意义有错的一项是(D)A、范增说(shuì,劝说)B、度(duó,估计)我至军中C、沛公已去,间(jiàn,抄小路)至军中D、沛公之参乘(chéng,乘坐)樊哙者也四、下列加横线的词用法与其它句不同的一项(C)A、沛公军霸上B、范增数目项王C、若入前为寿D、刑人如恐不胜五、下列句子没有运用使动用法的一项是(D)A、距关,毋内诸侯B、拔剑撞而破之C、沛公旦日从百余骑来见项王D、吾得兄事之\n六、下列各组句子加横线的词用法和意义,不相同的一组是(A)A、为击破沛公军吾令人望其气,皆为龙虎B、秦时与臣游臣请入,与之同命C、具告以事具以沛公言告项王D、良乃入项伯乃夜驰之沛公军七、下列加横线词解释不全正确的一项是(B)A、固不如也(本来)沛公起如厕(往、去)B、不如因善遇之(遇到)沛公则置车骑(放弃)C、妇女无所幸(宠爱)会其怒,不敢献(正赶上)D、素善留侯张良(向来)再拜,奉大将军足下(古代的一种礼节)八、下列句子属于同一句式的一组是(A)A、臣战河南沛公欲王关中B、财物无所取客何为者C、若属皆且为所虏为击破沛公军D、此天子气也得复见将军于此九、下列译句有错误的一句是(B)A、大王来何操?(大王来时带了什么礼物?)B、沛公安在?(沛公安排在什么地方?)C、私见张良,具告以事。(私自会见张良,把事情都告诉了张良。)D、且为之奈何?(将怎样对付这件事?)十、下边对课文中人物分析及情节分析有误的一项是(C )A、项王,即项羽,名籍,字羽。\nB、范增,项羽尊其为亚父,他在鸿门宴中坚决主张杀刘邦,认为“夺项王天下者必沛公也”,此话日后被证实确实。C、曹无伤,刘邦部下左司马,因他对项羽说“沛公欲王关中”,后刘邦在宴会后诛杀。D、项庄,项羽的堂弟,“项庄舞剑,意在沛公”即指他的行动。十一、阅读下面文段,回答文后问题沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤……”项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出召项庄,谓曰:“项王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以舞剑,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏。”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰:“诺。”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。1、下列加横线词解释错误的一项是(1、D)A、沛公旦日从百余骑来见项王读jì,一人一马为一骑B、范增数目项王读shuò,屡次C、不者,若属皆且为所虏读wéi,被D、因击沛公于坐,杀之读yīn,因此2、选出下边加横线词古今意义相近的一项(2、D)A、至鸿门,谢曰\nB、将军战河北C、备他盗之出入与非常也D、坐须臾,沛公起如厕3、与“今日之事何如”句中的“之”用法相同的一项是(3、A)A、今者有小人之言B、举所佩玉玦以示之者三C、因击沛公于坐,杀之D、此沛公左司马曹无伤言之4、下列各句中“为”的用法不同于其它句的是(4、C)A、项王为人不忍B、若入前为寿C、若属皆且为所虏D、军中无以为乐5、本段中有一句前置宾语句,请挑出来,并译成现代汉语前置宾语句:_5、籍何以至此。译:我凭什么会这样?6、因本段而形成的一条成语,这个成语是:6、成语是项庄舞剑,意在沛公。7、把下列句子译成现代汉语(1)然不自意能先入关破秦,得复见将军于此(2)范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三(3)项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。8、文中有一段刘邦谢罪的话,下边对这段话分析有错误的一项是(C)\nA、明明说的是假话,却又说得入情入理,表现了刘邦的巧言善辩,因而起了麻痹、迷惑对方的作用。B、刘邦对项羽臣服恭顺,能在劣势下忍辱负重,表现了他权谋机诈的性格特点。C、由于刘邦谢罪态度好,语言诚恳,赢得了项羽信任,因而化干戈为玉帛。D、表面上低三下四,语言谦卑,态度诚恳,实则表现了刘邦玩弄权术的手腕高明。9、下边对“项王曰:‘此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此。’”这句话的作用分析理解有误的一项是(9、C)A、项羽轻信刘邦谢罪,不假思索就说出曹无伤,表现他直爽轻敌的性格。B、随口道出告密者,自绝敌营内应,表现了项羽不懂策略,头脑简单而毫无远虑的性格。C、把告密者的姓名告诉刘邦,是为了缓和刘邦情绪,化解矛盾。D、项羽对刘邦的假意恭顺臣服毫无察觉,反而因刘邦一席假话而气怒尽消,表现了他头脑简单,麻痹轻敌,骄傲自大的性格。10、“项王默然不应”表现了项羽的优柔寡断性格特点。11、这段中有两次杀掉刘邦的机会,但都失掉了。第一次是范增数目项王;;,失掉的原因是项王默然不应__;第二次是项庄舞剑,失掉的原因是_项庄常以身翼蔽沛公。这说明了项王内部不能同心协力。12、作为项羽的谋臣,范增有什么特点?老谋深算,有政治远见《游褒禅山记》练习《游褒禅山记》练习参考答案一、1、zhǒng屋舍2、huāhuá大概错误3、深远幽暗4、走到尽头5、将要6、十分之一7、jiù有人责怪8、帮助9、珍贵\n10、弄错识其本名11、shēng尽12、通“甫”二、1、名词活用动词,筑舍定居2、形容词活用动词,照明3、名词活用状语,从旁边4、动词活用名词,见到的景象5、动词活用名词,到的人6、形容词活用名词,险阻的地方7、形容词活用动词,尽情享受三、1、代词,那,指代褒禅埋葬的时间2.代词,那,指代慧空禅3、代词,它,称代仆碑。4、前“其”,代词,它的,称代“有穴窈的“穴”;后“其”,代词,那些,指代好游者。5、前“其”,代词,那,指代后洞;后“其”,代词,那些,指代游客。6、代词,自己,称代作者。7、代词,他们,指代“古之人”。8、副词,难道。9、前“其”,助词,无实在意义;后“其”,代词,那,指代“欲出者”。10、代词,它,指代华山洞11、代词,那,指前洞12、前“其”代词,那;后“其”,代词,那。13、代词,它的,指后洞。14、前“其”,代词,那,指后洞;后“其”,代词,那些,指游客。15、代词,它的,指古书的。四、1、C2、(1)代词,它,指褒禅山(2)代词,那里,指华山山脚(3)代词,它,指华山(4)结构助词,的(5)前“之”,结构助词,的;后“之”,代词,它,指华山洞(6)结构助词,的3、(1)介宾短语后置(2)省略句(3)判断句(4)省略句\n五.1、fúxiàng2、a、观察b、收获、心得c、连词,而,表并列关系d、景象e、连词,而,表顺承关系f、连词,用来。g、在3、(1)连词,表递进关系,而且(2)连词,表递进关系,而且(3)连词,表假设关系,如果(4)连词,表转折关系,可是4、略5、必须“有志”,还必须有“力”而又“不随以怠”,且有“物以相之”。一、给加横线的字注音,解释加黑词的含义。1.庐冢()()2.今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也()()()()3.有洞窈然()4.则其好游者不能穷也()5.火且尽()6.比好游者尚不能十一()7.则或咎其欲出者()()()8.无物以相之()9.瑰怪()10.后世之谬其传而莫能名者()()\n11.何可胜道也哉()()12.长乐王回深父()二、指出下列各句加横线词的词类活用现象,并解释其词义1、始舍于其()()2、火尚足以明也()()3、有泉侧出()()4、其见愈奇()()5、其至又加少矣()()6、常在于险远()()7、而不得极夫游之乐也()()三、试解释下边各句中“其”字的不同用法1.以故其后名之曰褒禅()2.距其院东五里()3.独其为文犹可识,曰“花山”()4.问其深,则其好游者不能穷也()()5.盖其又深,则其至又加少矣()()6.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也()7.以其求思之深而无不在也()8.其孰能讥之乎()9、既其出,则或咎其欲出者()()10、以其乃华山之阳名之也()11、其下平旷,有泉侧出()12、入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。()()13、然视其左右,来而记之者已少。()\n14、盖其又深,则其至又加少矣。()()15、后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉。()四、阅读褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”。今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。1、本段文字的主要内容是:()A、交代所游山名,介绍唐代慧褒和尚曾住过那里,记游山重点华山洞的位置及命名的缘由,考证“华山”原名叫“花山”。B、交代所游山名,介绍“褒禅”山名的由来,记游山重点华山洞的位置及命名的缘由,叙述有碑仆于道及碑上所刻的文字。C、交代所游山名,介绍“褒禅”山名的由来,记游山重点华山洞的位置及命名的缘由,考证“华山”原名叫“花山”。D、交代所游山名,介绍“褒禅”山名的由来,说明了华山洞同慧空禅院的距离,考证了“华山”原名“花山”。2、指出下列句子“之”的用法(1)褒禅山亦谓之华山()(2)而卒葬之()(3)以故其后名之曰“褒禅”()(4)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也()(5)以其乃华山之阳名之也()()\n(6)今言“华”如“华实”之“华”者()3、指出下列句子的文言句式(1)唐浮图慧褒始舍于其址(2)而卒葬之(3)今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也(4)距洞百余步,有碑仆道,五、阅读下面文段,完成文后各题。于是余有叹焉。古人之观(a)于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽、往往有得(b),以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以(c)远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观(d),常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以(e)止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以(f)相之,亦不能至也。然力足以至焉,于(g)人为可讥,而在已为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。1、为文中加横线的词注音。夫()相()2、依次解释文中加点的词语。7分a、观:b、得:c、以:d、观:e、以:f、以:g、于:3、指出下列“而”的用法\n(1)其求思之深而无不在也(2)有志与力,而又不随以怠(3)至于幽暗昏惑而无物以相之(4)而世之奇伟4、翻译下列句子。(1)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽、往往有得,以其求思之深而无不在也。(2)、而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。(3)、然力足以至焉,于人为可讥,而在已为有悔。5、作者认为观赏世之奇伟、瑰怪、非常之观需要哪三个条件?(可用原文回答)《劝学》练习《劝学》练习参考答案 一、A二、A三、B四、D 五、1、C2、C3、D 六、A、1.4.5.7B、2.3.6 七、C 八、B\n 九、B 十、1、蚓2、地方3、也能到达很远的地方;它的4、之;之二5.木十一、1、D2、D3、比喻、正反对比4、C5、A6、BCDF一、选出注音全对的一项() ①木直中(zhòng)绳②虽有(yòu)槁暴(pù) ③不积跬(guǐ)步④锲(qì)而不舍 ⑤金石镂(luò)⑥驽(nú)马十驾 ⑦假舆(yí)马者⑧輮(róu)以为轮 ⑨用心躁(cào)也⑩生(xìng)非异也 A.①②⑥⑧⑩B.②③⑤⑥⑧C.④⑥⑦⑨⑩D.①③⑤⑦⑨二、下面对加点字的解说,错误的一项是() A.假(假使)舟楫者 B.冰,水为(做,凝成)之 C.非利足也,而致(达到)千里 D.劝(劝勉,鼓励)学三、指出说法正确的一项() A.“蚓无爪牙之利,筋骨之强。”“爪牙”在文中用的是它的比喻义。\n B.白居易《忆江南》有“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”。这里的“蓝”和“取之于蓝”中的“蓝”相同。 C.《劝学》是《荀子》里的第一篇。节选的三段着重论述了学习应持的态度。 D.《劝学》的作者荀况,是春秋后期赵国人,他强调后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。四、下列词类活用现象相同的是() ①輮使之然也②君子博学而日参省乎己③上食埃土④假舟楫者,非能水也⑤用心一也⑥吾妻之美我者⑦积善成德 A.①②B.⑤⑦C.④⑥D.②③ 五、指出加横线多义词的正确义项 1、非能水也,而绝江河。() A.断,断绝B.极,非常C.横渡,横穿D.高超,绝妙 2、锲而舍之,朽木不折。() A.客舍、房舍B.住宿、休息C.放弃、不要D.施舍 3、木受绳则直,金就砺则利。() A.金属B.黄金C.锣D.指金属制的刀剑等。\n 六、将下面这些比喻按要求加以归类 1、登高而招,臂非加长也……顺风而呼,声非加疾也…… 2、骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。 3、蚓无爪牙之利……用心一也。蟹六跪而二螯……用心躁也。 4、不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。 5、假舆马者,非利足也……假舟楫者,非能水也…… 6、锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。 7.、积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。 A.用相同类型事物设喻,从同一角度表达意思的有_________________ B.将相反情况组织在一起,从对照中揭示道理的有_________________ 七、下面是“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”一句的几种翻译,请选出最佳的一句() A.刻一下就舍弃它,朽木也不会折断;一直刻个不停,金石也能雕刻成功 B.刻一下就放掉它,朽木也不会折断;一直刻个不停,金石也能刻成 C.刻一下就停下来,即使是腐朽的木头也刻不断;一直刻个不停,即使是金属、石头也能雕刻出成品 D.刻一下就停下来,即使是腐朽的木头也不会成功;一直刻个不停,即使是金属、石头也能雕刻出成品 八、下列加横线词含义相同的一项是()A.积土成山,风雨兴焉而神明自得,圣心备焉\nB.声非加疾也,而闻者彰而青于蓝C.假舆马者,非利足也故木受绳则直,金就砺则利 D.君子博学而日参省乎己不如登高之博见 九、下列翻译有误的一项是() A.君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣——君子广泛学习,而且每天从三方面对自己检查反省,就能智慧明达,行为没有过错了。 B.假舆马者,非利足也,而致千里——借助于车马的人,不是脚长得利于行走,却能到达千里远的地方。C.君子生非异也,善假于物也——君子的本性与人比没有差别,(只是)他们善于借助外物。D.蚓无爪牙之利,筋骨之强——蚯蚓没有锋利的爪牙,没有强健的筋骨十、将下列句中省略的词语补写出来。 1、()用心躁也 2、假舆马者,非利足也,而致千里() 3、驽马十驾,(),()功在不舍。 4、輮()以()为轮 5、虽有槁暴,()不复挺者,輮使之然也。 十一、阅读下面一段文字,完成1—6题。 积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐\n骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也。 1、选出句式不同于其它三项的一项() A.善假于物也B.冰,水为之,而寒于水 C.蚓无爪牙之利D.君子博学而日参省乎己 2、选出下面各句中红色字解释正确的一项() ①非利足也,而致千里②非能水也而绝江河③顺风而呼,声非加疾也④驽马十驾,功在不舍 A.达到隔断猛烈功劳B.得到渡过大成绩 C.得到断绝快功绩D.达到横渡强成功 3.填空。 本段在论述学习贵在积累时运用了()和()的论证方法。 4.文中以“骐骥”为喻,用意在于() A.说明即使天资很高,如果不专心致志,也不能有所成就。 B.说明即使是个千里马,如果不发挥它的才能,也不能有所成就。 C.说明人即使天资很高,如果没有恒心,也不能有所成就。 D.用名马比喻名人,说明名人成就事业并不困难。 5.“锲而舍之,朽木不折”译文正确的一项是() A.如果刻几下就丢下,腐朽的木头也不会断。\n B.刻几下但是马上放弃它,腐朽的木头也不能刻断。 C.刻几下于是就丢下,腐朽的木头也不会断。 D.刻几下并且丢下,腐朽的木头也不会刻断。 6.下列判断正确的几项是() A.“下饮黄泉”的“下”是方位名词活用为动词。 B.本段三层意思,都是运用正反对比的方法来论述的。 C.文中的最后一句“……者……也”是表示判断句式。 D.“锲而不舍,金石可镂”说明只要坚持,再难也能学好。 E.本段的比喻有许多不符合科学实际,因此用这些比喻是不能说明道的。 F.本段三层意思各有侧重,但又紧紧相承,层层递进,即知识必须积累,积累必须有恒,有恒还须专一。《六国论》练习《六国论》练习参考答案一、1、(1)灭亡(2)熄灭2、(1)兵器(2)军队(3)战争3、(1)有的人(2)或许4、(1)所以(2)旧5、(1)得到、获得(2)说对了(3)能够6、(1)想要(2)欲望7、(1)假使(2)对着8、(1)胜利(2)战胜9、(1)像(2)还10、(1)终于(2)坚持到底11、(1)交好(2)跟、同12、(1)当初(2)才13、(1)侍奉(2)事例\n14、(1)丢失(2)灭亡二、1、(1)连词,来(2)连词,以致(3)介词,因为(4)介词,用(5)连词,因而(6)介词,用2、(1)介词,跟(2)介词,比(3)介词,向(4)介词,对、向3、(1)动词,作为(2)动词,治理;介词,被4、(1)连词,表因果关系,于是(2)连词,表并列关系(3)连词,表并列关系(4)连词,表承接关系,就(5)连词,表转折关系,可是三、1、动词用作名词,攻占的方法2、形容词用作名词,小的地方3、名词用作状语,从道理上4、名词作状语,每天5、、名词作状语,在后面6、名词作动词,坚持正义7、名词作动词,礼遇8、形容词用作动词,保全9、形容词用作动词,招致10、使动用法,使……退却四、1、古义:它的实际数量;今义:实际上2、古义:祖辈、父辈;今义:父亲的父亲3、古义:智谋力量;今义:理解事物的能力4、古义:两次;今义:多次、又一次5、古义:终于达到事物的某种程度,到……结局;今义:表示另提一事的连词6、古义:旧事、前例;今义:真实或虚构的有人物有情节的事情五、1、判断句2、被动句3、省略句4、被动句5、定语后置\n一、区别下列各组句子里加横线词的意义1、灭(1)六国破灭()(2)薪不尽,火不灭()2、兵(1)非兵不利()(2)而秦兵又至矣()(3)斯用兵之效也()3、或(1)或曰:六国互丧,率赂秦耶()(2)或未易量()4、故(1)故曰弊在赂秦()(2)从六国破亡之故事()5、得(1)然后得一夕安寝()(2)此言得之()(3)则吾恐秦人食之不得下咽也()6、欲(1)则秦之所大欲()(2)暴秦之欲无厌()\n7、向(1)向使三国各爱其地()(2)并力西向()8、胜(1)强弱胜负已判矣()(2)有可以不赂而胜之之势()9、犹(1)以地事秦,犹抱薪救火()(2)良将犹在()10、终(1)终继五国迁灭()(2)惜其用武而不终也()11、与(1)与嬴而不助五国也()(2)与战胜而得者()12、始(1)燕赵之君,始有远略()(2)始速祸焉()13、事(1)以地事秦()(2)而从六国破亡之故事()14、亡\n(1)与战败而亡者()2)虽小而后亡()二、指出下列虚词的用法1、以(1)举以予人,如弃草芥()(2)以趋于亡()(3)不赂者以赂者丧()(4)秦以攻取之外()(5)以有尺寸之地()(6)以赂秦之地封天下之谋臣()2、于(1)赵尝五战于秦()(2)其势弱于秦()(3)以趋于亡()(4)齐人勿附于秦()3、为(1)以荆卿为计()(2)为国者无使为积威之所劫哉()()4、而(1)与战胜而得者()(2)与嬴而不助五国也()(3)二败而三胜()\n(4)赂秦而力亏()(5)故不战而强弱胜负已判矣()三、指出下列句中加横线词的词类活用现象,并解释其词义1、秦以攻取之外活用现象:词义:2、小则获邑,大则得城活用现象:词义:3、理固宜然活用现象:词义:4、日削月割活用现象:词义:5、燕虽小国而后亡活用现象:词义:6、义不赂秦活用现象:词义:7、以事秦之礼天下之奇才活用现象:词义:8、不能独完活用现象:词义:9、始速祸焉活用现象:词义:10、李牧连却之活用现象:词义:四、指出下列句中加横线词古今词义的异同1、与战胜而得者,其实百倍古义:今义:2、思厥先祖父古义:今义:3、可谓智力孤危古义:今义:4、后秦击赵者再古义:今义:\n5、至于颠覆,理固宜然古义:今义:6、而从六国破亡之故事古义:今义:五、翻译下列句子,并指出画线句子的文言句式1、赂秦而力亏,破灭之道也。翻译:句式:2、有如此之势,而为秦人积威之所劫。翻译:句式:3、然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急翻译:句式:4、洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。翻译:句式:5、苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。翻译:句式:《邹忌讽刺齐王纳谏》练习参考答案一.B二.D三.B四.C五.B六.B\n七、1、肖像描写语言描写心理描写动作描写2.(1)身长(2)又(3)形体(4)帽子(5)对……说(6)比得上(7)如(8)照(9)对(10)于是(11)规劝,使改正错误(12)谴责(13)间或(14)满(15)都3、(1)、A、官府的大堂名词B、朝见动词C、早晨名词(2)、A、使……听到动词的使动用法B、听说动词(3)、A、他,代词,代徐公B、这件事,代词C、的结构助词4、(翻译略)(1)疑问句(2)判断句(3)省略句(4)介宾短语后置(5)宾语前置(6)否定句《孟子》两章练习参考答案一、1、讨厌2、灾难、祸害3、这种4、古代盛肉或其他食品的木制器皿5、踢6、不愿意接受7、放弃8、回答9、应该10、只是二、1、(1)yuè音乐(2)lè欢乐2、(1)wèi给(2)wèi为了(3)wéi做3、(1)wáng君王(2)wàng称王4、(1)hǎo美好(2)hào爱好\n三、1、得通德,感恩2、田通畋,猎3、与痛欤,吗四、1、名词用作动词告诉2、名词用作动词奏3、形容词用作名词多数人五、1、(1)那么连词,表假设关系(2)两个“则”都解释“就”都是连词,都表并列关系(3)两个“则”都解释“就”都是连词,都表承接关系(4)如果连词,表假设关系2、(1)他代词(2)的结构助词(3)不译结构助词(4)这种思想代词3、(1)拜见动词(2)召见动词(3)看见动词4、(1)能够动词(2)得到、获得动词5、(1)被介词(2)比介词(3)在介词六、(翻译略)1、判断句2、介宾短语后置3、介宾短语后置疑问句4、宾语前置5、疑问句6、宾语前置《鸿门宴》练习参考答案一、B二、C 三、D四、C五、D六、A七、B八、A九、B十、C 十一、1、D2、D3、A4、C5、籍何以至此。译:我凭什么会这样?6、成语是项庄舞剑,意在沛公。\n7、(略)8、C9、C10、优柔寡断11、范增数目项王;项王默然不应;项庄舞剑;项庄常以身翼蔽沛公;不能同心协力12、老谋深算,有政治远见《游褒禅山记》练习参考答案一、1、zhǒng屋舍2、huāhuá大概错误3、深远幽暗4、走到尽头5、将要6、十分之一7、jiù有人责怪8、帮助9、珍贵10、弄错识其本名11、shēng尽12、通“甫”二、1、名词活用动词,筑舍定居2、形容词活用动词,照明3、名词活用状语,从旁边4、动词活用名词,见到的景象5、动词活用名词,到的人6、形容词活用名词,险阻的地方7、形容词活用动词,尽情享受三、1、代词,那,指代褒禅埋葬的时间2.代词,那,指代慧空禅3、代词,它,称代仆碑。4、前“其”,代词,它的,称代“有穴窈的“穴”;后“其”,代词,那些,指代好游者。5、前“其”,代词,那,指代后洞;后“其”,代词,那些,指代游客。6、代词,自己,称代作者。7、代词,他们,指代“古之人”。8、副词,难道。9、前“其”,助词,无实在意义;后“其”,代词,那,指代“欲出者”。10、代词,它,指代华山洞11、代词,那,指前洞12、前“其”代词,那;后“其”,代词,那。13、代词,它的,指后洞。14、前“其”,代词,那,指后洞;后“其”,代词,那些,指游客。\n15、代词,它的,指古书的。四、1、C2、(1)代词,它,指褒禅山(2)代词,那里,指华山山脚(3)代词,它,指华山(4)结构助词,的(5)前“之”,结构助词,的;后“之”,代词,它,指华山洞(6)结构助词,的3、(1)介宾短语后置(2)省略句(3)判断句(4)省略句五.1、fúxiàng2、a、观察b、收获、心得c、连词,而,表并列关系d、景象e、连词,而,表顺承关系f、连词,用来。g、在3、(1)连词,表递进关系,而且(2)连词,表递进关系,而且(3)连词,表假设关系,如果(4)连词,表转折关系,可是4、略5、必须“有志”,还必须有“力”而又“不随以怠”,且有“物以相之”。《劝学》练习参考答案 一、A二、A三、B四、D 五、1、C2、C3、D 六、A、1.4.5.7B、2.3.6 七、C 八、B 九、B\n 十、1、蚓2、地方3、也能到达很远的地方;它的4、之;之二5.木十一、1、D2、D3、比喻、正反对比4、C5、A6、BCDF《六国论》练习参考答案一、1、(1)灭亡(2)熄灭2、(1)兵器(2)军队(3)战争3、(1)有的人(2)或许4、(1)所以(2)旧5、(1)得到、获得(2)说对了(3)能够6、(1)想要(2)欲望7、(1)假使(2)对着8、(1)胜利(2)战胜9、(1)像(2)还10、(1)终于(2)坚持到底11、(1)交好(2)跟、同12、(1)当初(2)才13、(1)侍奉(2)事例14、(1)丢失(2)灭亡二、1、(1)连词,来(2)连词,以致(3)介词,因为(4)介词,用(5)连词,因而(6)介词,用2、(1)介词,跟(2)介词,比(3)介词,向(4)介词,对、向3、(1)动词,作为(2)动词,治理;介词,被4、(1)连词,表因果关系,于是(2)连词,表并列关系(3)连词,表并列关系(4)连词,表承接关系,就(5)连词,表转折关系,可是三、1、动词用作名词,攻占的方法2、形容词用作名词,小的地方\n3、名词用作状语,从道理上4、名词作状语,每天5、、名词作状语,在后面6、名词作动词,坚持正义7、名词作动词,礼遇8、形容词用作动词,保全9、形容词用作动词,招致10、使动用法,使……退却四、1、古义:它的实际数量;今义:实际上2、古义:祖辈、父辈;今义:父亲的父亲3、古义:智谋力量;今义:理解事物的能力4、古义:两次;今义:多次、又一次5、古义:终于达到事物的某种程度,到……结局;今义:表示另提一事的连词6、古义:旧事、前例;今义:真实或虚构的有人物有情节的事情五、1、判断句2、被动句3、省略句4、被动句5、定语后置查看更多