- 2022-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 27页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

《文言文词类活用》PPT课件

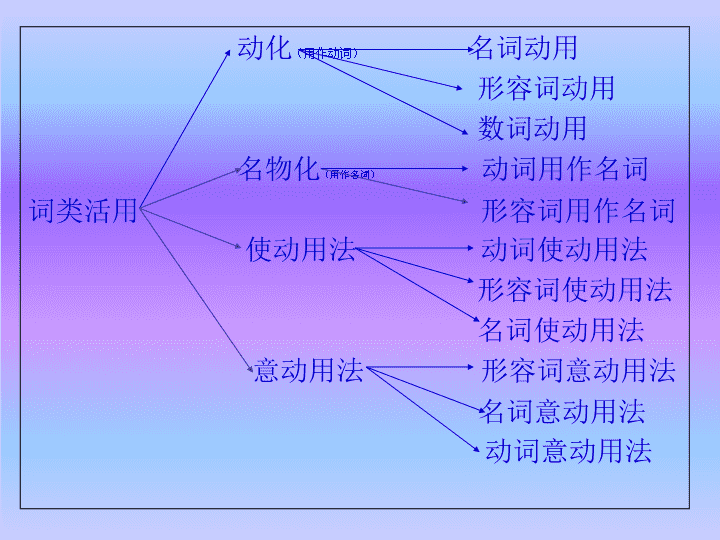

文言文词类活用课件制作:建三江一中黄钰瑭\n词类活用是指在某一语言环境中,甲类词临时用作乙类词。文言文中词类活用的现象相当普遍,概括起来,主要有动化和名物化两类,前者指动词以外的其他类的词(主要是名词和形容词)具备了动词的语法功能(如带宾语等);后者则是指名词以外的其他词类具备了名词的特点,用如名词。文言文中,几乎各类词都有都有活用的例子。\n动化(用作动词)名词动用形容词动用数词动用名物化(用作名词)动词用作名词词类活用形容词用作名词使动用法动词使动用法形容词使动用法名词使动用法意动用法形容词意动用法名词意动用法动词意动用法\n名词活用为动词两类名词即事物名词和时地名词都可以活用为动词,但含义有所不同。事物名词活用为动词,有两种情况:一种是相当于与这个名词有关的动词,如“左右欲刃相如”,“刃”在这里指代刀剑,与刀剑相关的最直接的动作就是用它来杀人,而这也就是它在这句话中临时具有的意思。又如“驴不胜怒,蹄之”,与“蹄”相关的最直接的动作就是“踢”,所以“蹄”在这里的意思是“踢”。现在的例子如:衣锦还乡、一目了然、春风风人、夏雨雨人、戴天履地。另一种是相当于这个名词为宾语,再加上一个相应的动词构成的动宾结构。如“孟尝君怪其疾也,衣冠而见之”中的“衣冠”就是穿戴衣冠的意思。又如“乃丹书帛曰‘陈胜王’”中的“王”就是“为王”的意思。现在的例子如:能官能民、有口皆碑、不胫而走、未雨绸缪、春华秋实、友谊处处花、百年老厂新面貌。\n时地名词活用为动词主要是方位名词用作动词,这时方位名词虽然临时地有了动词意义,但原来的意义也没有消失,如“秦师遂东”句中的“东”义为“向东进发”;又如“惟恐或后”“后”为“落后”义。现在例子如:可上可下、踌躇不前、南辕北辙、勇往直前、日中则昃、日东月西。\n名词活用为动词的判定歌诀:代词补语前、能愿副所后、两名非并偏、而名紧相凑。具体应用如下:1代词前边的名词,一般用作动词,因为代词不受名词修饰,如“徐庶见先主,先主器之”。2副词后面的名词一般用作动词,因为副词经常是修饰动词的,一般不能修饰名词,如“小信未孚,神弗福也”。3能愿动词后面的名词一般用作动词,因为能愿动词也是经常是修饰动词的,一般也不能修饰名词,“陈骇涕不敢声”。4所字后面的名词在没有动词时充当动词,如“置人所罾鱼腹中”。5两个名词连在一起,不是并列或偏正关系时,就是支配或陈述关系,必有一个用作名词。如“范增数目项王”;“若士必怒,服尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也”。6“而”连接的两端,多为形容词或动词,如果它紧挨着名词,则这个名词往往要用作动词。如“孟尝君怪其疾也,衣冠而见之”。\n名词活用作状语:在文言文中,事物名词和时地名词经常作状语。事物名词作状语,有以下几种情况:①表示行为的依据,一般可译为“依……”“照……”如“失期,法皆斩”,“义不赂秦”。成语例子如:公报私仇、公事公办、成败论人、义不容辞、势不两立。②表示行为的工具或方式,一般可译为“用……”,如“扣石垦壤,箕畚运于渤海之尾”,现代的例子如:枪杀、炮轰、笑脸相迎、礼貌服务、车载斗量、口诛笔伐。③表示比喻,一般可以译为“像……似的(一样)”,如“有狼当道,人立而啼”。现代的例子,如:蜂拥、蚕食、鲸吞、囊括、席卷、川流不息、星罗棋布、欢呼雀跃、烟消云散、狼奔豕突。④表示对人的态度,一般译为“像对待……那样”,“把……当作……”等,如“君为我呼入,吾得兄事之”,又如“齐将田忌善而客待之”。现代的例子如:奴役、敌视。⑤表示处所,翻译时可在名词状语前加上“在”“到”“从”当等,行成一个介词结构。如“周瑜水陆并进”,又如“卒廷见相如,毕礼而归之”。现代的例子如:郊游、草行露宿、穴居野处、道听途说、面授机宜、风雨同舟。\n时间名词用作状语。根据表意的不同又可以分为两小类:①用在动词或数词谓语前表“逐一”,可以译为“每天(天天)”、“每月(月月)”、“每年(年年)”,如“族庖月更刀,折也。”现代例子如:日行千里、日理万机、日食万钱、日无暇晷、日夜盼望。②用在形容词或表示性质变化的动词前表“渐进”,可以译为“一天天地”,“一天比一天地”,如“而乡邻之生日蹙”(《捕蛇者说》),又如“于是与亮情好日密”(《隆中对》)。现代例子如:江河日下、世道日衰、世风日下、心劳日拙、日积月累。方位名词用作状语。这类状语是表示方向和位置的,译时在名词状语前加上介词“在”“从”“到”“向”等,构成介词结构,例如“内立法度,务耕织,修守占之具”,又如“孔子东游,见两小儿辩斗”,现代的例子如:东进、夕阳西下、东奔西走、左顾右盼、上蹿下跳、前呼后应、旁敲侧击、左右逢源。\n名词作状语的判定动词或形容词谓语前边的名词,既可能是主语,又可能是状语,如果能证明这个名词不是主语,那么也就可以判定它是状语了。1名词前另有主语,则这个名词是状语。比如“君为我呼入,吾得兄事之”一句中兄前有主语我,那么这个兄只能是状语。2理解成主语于情理不通。比如“失期,法皆斩”中法是无生命的事物,它不可能发出斩这样的动作,所以它只能作状语。3理解成主语与文意不合。比如“范睢坐须贾于堂下,置莝(铡碎的草)豆其前,令两黥徒夹而马食之”如果理解为“马吃那些东西”,句意就不连贯了,因为前后句都没有提到什么马,所以这样理解显然不通。这个“马”也是名词状语,表示比喻,这里说的是范睢污辱须贾,请客时在他的面前放上草料,让囚徒逼着他像马一样吃下。\n动词活用动词临时具有了其他词类的语法特点,用作其他类的词。1动词用作名词,如“君子曰:学不可以已”,又如“殚其地之出,竭其庐之入”。成语如:爱憎分明、得不偿失、入不敷出、救死扶伤、道不拾遗、招降纳叛、见异思迁、救亡图存。2动词用作状语,如“争割地以赂秦”,又如“跳往助之”。现代用例如:站着吃饭、躺着睡、坐视不救、坐享其成、啸聚山林。3动词用作定语,如“迁客骚人,多会于此”,又如“宋之庖丁学解牛,三年不见生牛,所见皆死牛也”。现代用例如:活火山、死海、跑鞋、赛车、住房、匆匆过客、斗志昂扬、心如止水、流言蜚语。\n形容词活用形容词临时具有了其它词类的语法特点,用作其他类的词。A形容词用作名词,如“将军身披坚执锐”,又如“吾与汝毕力平险”。现在例子如:完美无缺、避重就轻、凶多吉少、弄假成真、扶老携幼、改邪归正、杀富济贫。B形容词用作动词,如“上官大夫短屈原于顷襄王”,又如“山多石,少土”。现代用例如:欲速则不达、少头无尾、敬而远之、日新月异、耳熟能详、多此一举。\n数词活用数词临时具有了其他词类的语法特点,用作其他类的词。1数词用作动词,这主要是用来表示与数目有关的动作、行为和变化等,如“此三子者,与臣而将四矣”,又如“六王毕,四海一”。成语例子如:说一不二、一般无二、朝三暮四、气象万千、心口不一。2数词用作名词,这主要是由表示数目转而表示一定数量的人或事。如“命夸娥氏二子负二山,一厝朔南,一厝雍南”。成语例子如:一分为二、说三道四、、一呼百应、挂一漏万、挑三拣四、十室九空、杀一儆百。3数次用作副词,如“而或长烟一空,皓月千里”。成语例子如:一如既往、九死一生、十全十美、九死一生、千真万确、百无禁忌、万死不辞、千娇百媚、千奇百怪。\n使动用法主语所代表的人或事物使宾语所代表的人或事物具有谓语所表示的内容的用法,即主语使宾语具有谓语所表示的某种行为、性质、数量或成为谓语所表示的某种事物。使动用法是词类活用中一项极为重要的内容。动词、形容词、名词、数词都可以活用为使动词。\n动词的使动用法动词谓语所表示的动作行为不是主语施行的,而是主语使宾语施行的,谓语表示的是“使宾语动”的意思。1及物动词的使动用法,这类很少。①完全式,这是与下一类宾语没有出现的“省略式”相对而言的,如“外连衡而斗诸侯”—使诸侯互相争斗,又如“沛公旦日从百余骑来见项王”—使百余骑跟从。②省略式,如“穰岁之秋,疏客必食”—丰收之年,即使是疏远的过路客人,也一定要招待他们吃饭。2不及物动词的使动用法,这类极多。①完全式,如“项伯杀人,臣活之”,又如“卒廷见相如,毕礼而归之”。②省略式,如“操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也”。又如“今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也”。\n动词使动用法的判定不及物动词一般不带宾语,而用作使动词时大都带了宾语,这样就很好判定了,即如果看到不及物动词带了宾语,再把它和宾语套进“使宾动”的格式,如果通顺,必是使动用法无疑。省略式及及物动词的使动用法的判定,必须依靠对上下文的分析和理解,如“今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也”,风浪是不能“鸣”的,所以这个“鸣”应该不是一般的用法,而应当是使动用法,再在它后面补上一个代替宾语的“之”,套入“使之动”这样的格式,如果通顺就可以断定是使动用法了。及物动词的例子如“将战,华元杀羊食士”,“食”既可能是“吃”,也可能是“使之吃”,但是因为它的宾语是“士”,即武士,无论如何不能是吃武士,所以只能是使武士吃了,即只能是使动用法。\n形容词的使动用法形容词所代表的性质状态不是主语所具的,而是主语使宾语所代表的人或事物具有的。1完全式,如“今媪尊长安君之位”,又如“欲居之以为利而高其值”。现在例子如:密切党群关系、纯洁革命队伍、丰富精神生活、打草惊蛇、大快人心、丰衣足食、独善其身。2省略式,如“强本而节用,则天不能贫”,又如“刻削之道,鼻莫如大,目莫如小,鼻大可小,小不可大也;目小可大,大不可小也”。\n形容词使动用法的判定文言句子中,名词前边的形容词如果不是修饰这个名词的,那么它一般来说就是活用为动词了,至于是活用为一般的动词,还是活用为使动词,还必须进一步判定,判定的的办法是把活用为动词的形容词和它的宾语套进“使宾形”格式中,能成立的是使动用法,不能成立的是用为用为一般动词。“上官大夫短屈原于顷襄王”,“短屈原”很显然不是偏正结构,那么把他套入“使宾形”中“使屈原短”不通,那么只有认定“短”是用作一般动词了。在这里,“短”是“说坏话”、“诋毁”的意思。再如“君子正其衣冠”,“正”很显然不是修饰“其衣冠”的,而理解成“使其衣冠正”,完全通顺,那么可以判定这是使动用法了。\n名词的使动用法主语并不是这个名词所代表的人或事物,而是是宾语所代表的人或事物成为这个名词所代表的人或事物,或者是与这个人或事物有关。1事物名词的使动用法,如“纵江东父老怜而王我,我何面目见之”,又如“然得而腊之以为饵”。成语例子如:汗牛充栋、汗马功劳、涂炭生灵、鱼肉乡邻、祸国殃民、兵不血刃。2方位名词的使动用法,表示的是使宾语向某一方向运动或处于某一位置。如“障百川而东之”—阻挡百川使之向东流。\n名词使动用法的判定名词处于动词的位置,既可能是用为一般的动词,也可能是用为使动词,至于究竟是用为哪一种,要依据上下文判定。判定的方法仍然是套进“使宾(动)名”格式中。比如“左右欲刃相如”,“刃相如”套进上述格式中不通,那么就认定“刃”是用为一般动词了。再如“先破秦入咸阳者王之”,套入上述格式,“王之”即“使之为王”,完全通顺,因而可以认定这个“王”是使动词。\n意动用法主语不具备谓语所表示的性质状态或者不是谓语所表示的人或事物,而是认为宾语具有那样的性质状态或是那样的人或事物。意动用法也是词类活用的一项重要内容。形容词、名词及少量的动词都可以活用为意动词,构成意动用法。\n形容词的意动用法主语所代表的人主观上认为宾语所代表的人或事物具有用作意动词的形容词所表示的性质或状态。1完全式,这类占了绝大多数,如“庸人尚羞之,况于将相乎?”又如“渔人甚异之”。现代人偶尔也有这样的用例:重男轻女、不耻下问、乐于助人、甘之如饴。2省略式,这实际上只占有个别的用例,如“又安敢毒邪?”这句可以和同文中的前一句“若毒之乎?”相比较,后者是完全式,二者都是“认为捕蛇是痛苦的”之意。\n形容词意动用法的判定形容词既可以活用为一般的动词,又可以活用为使动词和意动词,这就加大了区分三者的难度。我们可以采取这样的判定方法,对一个形容词,如果排除了它的一般用法(比如作定语,作描写句的谓语),那么可以把这个活用为动词的形容词连同宾语一起套进一般的动宾关系,使动用法的“使宾形”和意动用法的“以宾为形”中,哪一个能讲得通,并且与上下文意思连贯那么就是哪种用法。比如“不耻相师”只有理解为“以相师为耻”才通,那么就可以认定它是意动用法了。\n名词的意动用法主语所代表的人主观上把宾语所代表的人或事物看成用作谓语的名词所表示的人或事物。1完全式,这类占绝对多数,如“吾从而师之”,又如“稍稍宾客其父”。成语用例如:家天下、幕天席地、草菅人命、席地而卧、经天纬地。2省略式,这只有个别的用例,如“贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧”。(战国策·秦策一)\n名词意动用法的判定名词也可以活用为一般的动词、使动词和意动词,判定名词意动用法,可以比照判定形容词意动用法的方法,即当确认了一个名词不是作为一般的名词使用时,就把它及后边连带的名词(或代词)分别套进一般的动宾结构,“使宾(动)名”和“以宾为名”中,再结合上下文的意思,作出判定。比“(云)友风而子雨”(荀子《赋篇》)中“友风”和“子雨”无法按一般的动宾关系理解,理解为“使风成为朋友”、“使雨成为孩子”虽然单就字面上来说似乎也讲得通,但是结合上下文以及作者所要表达的意思看,就有些勉强,远不如“以风为友”、“以雨为子”来得顺畅自然,所以这应当是意动用法。\n动词的意动用法主语所代表的人主观上认为宾语所代表的人或事物具有这个动词所表示的性质状态或变化等,这种用法很少。例如“凡人之有鬼也,必以其感忽之间疑玄之时定之,此人之所以无有而有无之时也”。(《荀子﹒解薮》)—大凡人认为有鬼,必定是在精神恍惚、犹疑不定时下的结论,因为这是人把有当成没有,把没有当成有的时候。又如“吾闻之,哀乐而乐哀,皆丧心也”。(《左传》昭公二十五年)—可乐的事认为是可悲的,可悲的事却认为是可乐的。\n动词意动用法的判定从动词本身看,能用作意动词的极少,它们都不具有动作性,而主要是与人的心理活动或存在有关的。在这个范围内,如果动词带了宾语,那么不是使动用法就是意动用法了,进一步区分它们,还需套入“使宾动”和“认为宾动”中以及分析上下文。比如“蔑死我君”《左传》成公十三年)“死我君”与上下文意不合,而理解成“轻蔑我们国君,认为他已经死了(或把他当成死人)”前后就一致了,所以,这里应当是意动用法。\n使动用法和意动用法的区别使动用法和意动用法是用相同的形式表达了不同的意义,也正因为如此,所以就经常需要对它们加以区别。总的说来,二者的区别在于:使动用法是客观上使宾语如何,由此可能造成宾语的状态、性质等的改变,而意动用法则是主语认为宾语如何宾语的状态、性质等实际上并没有改变。至于对具体句子的区别,只能依靠对具体的上下文的分析和理解了,比如:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(《孟子·尽心下》)工师(主管营造的管)得大木,则王喜,以为能胜也,匠人斫而小之,则王怒,以为不能胜其任也。(《孟子·梁惠下》)第一句的“小天下”只能是意动用法,即认为觉得鲁国了,因为这里说的是孔子登高望远的感受,而鲁国大小是一的,按使动用法显然是解释不通的。第二句的“小”就不同了,它只能是使动词,因为它前边有一个动词“斫”,斫的目的自然是使之小,所以“小之”肯定是“使之小”,“斫而小之”就是把它砍小”了,这样的理解放进整个句子中,也是十分通顺的。查看更多