- 2021-10-21 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

部编版七年级历史上册:第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革 知识点梳理

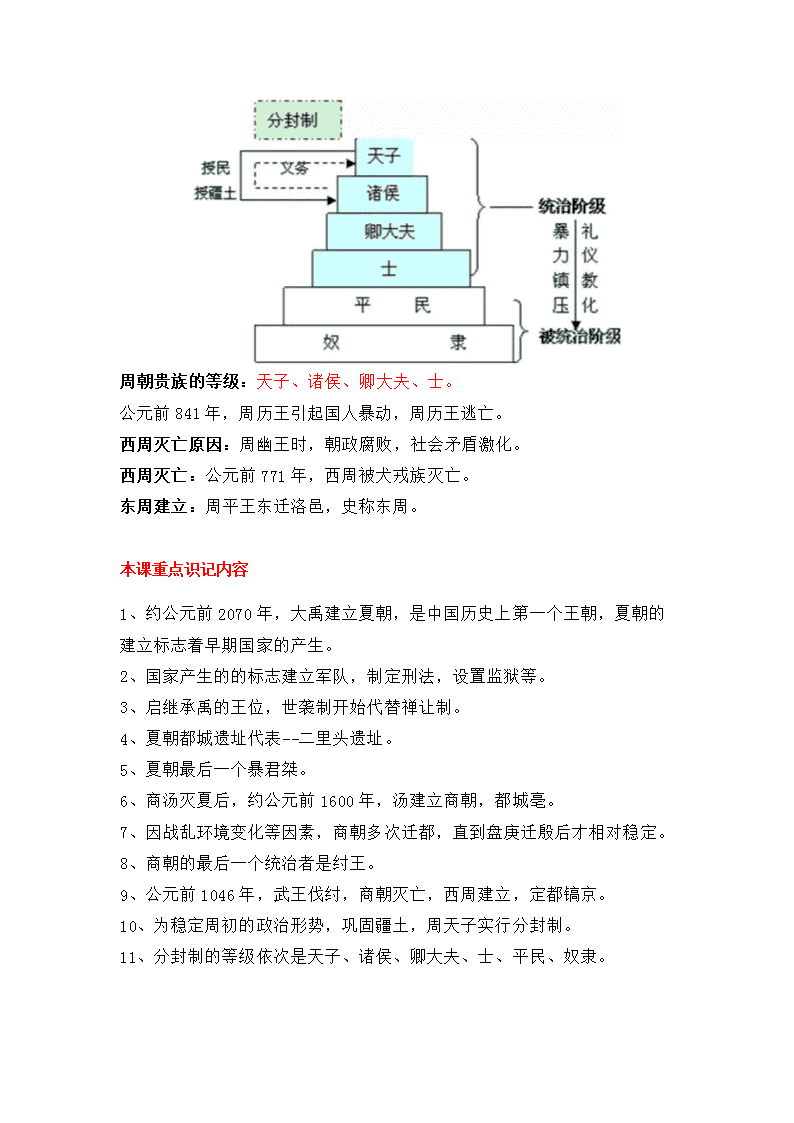

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革 第4课 夏商周的更替 夏朝的建立与“家天下” 建立时间:约公元前2070年。 建立者:禹。 地位:是中国历史上的第一个王朝。 标志:中国早期国家的产生。 统治:建立军队,制定刑法,设置监狱,制定历法-夏历。 家天下:启继承了禹的位置,世袭制代替禅让制。 中心地区:今陕西南部和河南中西部一带。 夏王朝都城遗址:二里头遗址。 二里头遗址有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活去和墓葬群反应了夏王朝的阶级分化和等级界限。 二里头遗址出土的玉器,乐器,青铜酒器,礼器等反应了夏朝时期的文明进程。 夏朝衰亡:桀的统治时期,国力衰弱,统治残暴,引起民众反抗。 商汤灭夏 商部落分部:今河北河南一带。 商汤灭夏:商的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏桀,桀大败,夏朝灭亡。 商朝建立:约公元前1600年。 建立者:汤。 都城:亳。 汤的统治:任用贤才,发展农业,手工业和商业,使经济得到发展,人们生活相对安定,商朝很快强大。 商朝迁都原因:因战乱、环境变化等因素的影响。 相对稳定:盘庚迁殷后保持了相对的稳定。 商朝巩固统治措施:设置监狱,制定酷刑,加强对奴隶和平民的控制。 商朝末期统治:纣王是商朝最后一个王,对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,施用酷刑,残害人民。 武王伐纣 周部落:陕西渭水流域周源一带,以农业立国,不断拓展疆土,发展迅速。 武王伐纣:公元前1046年,武王联合各地势力,与商军在牧野决战,商朝灭亡。 西周建立:公元前1046年,周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。 西周的分封制 目的:为稳定周初的政治形势,巩固疆土。 方法:根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。受封者可以在自己的封地内进行再分封,宫二确立了周王朝的社会等级制度。 周朝贵族的等级:天子、诸侯、卿大夫、士。 公元前841年,周历王引起国人暴动,周历王逃亡。 西周灭亡原因:周幽王时,朝政腐败,社会矛盾激化。 西周灭亡:公元前771年,西周被犬戎族灭亡。 东周建立:周平王东迁洛邑,史称东周。 本课重点识记内容 1、约公元前2070年,大禹建立夏朝,是中国历史上第一个王朝,夏朝的建立标志着早期国家的产生。 2、国家产生的的标志建立军队,制定刑法,设置监狱等。 3、启继承禹的王位,世袭制开始代替禅让制。 4、夏朝都城遗址代表--二里头遗址。 5、夏朝最后一个暴君桀。 6、商汤灭夏后,约公元前1600年,汤建立商朝,都城亳。 7、因战乱环境变化等因素,商朝多次迁都,直到盘庚迁殷后才相对稳定。 8、商朝的最后一个统治者是纣王。 9、公元前1046年,武王伐纣,商朝灭亡,西周建立,定都镐京。 10、为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周天子实行分封制。 11、分封制的等级依次是天子、诸侯、卿大夫、士、平民、奴隶。 第5课 青铜器与甲骨文 青铜器的高超工艺 在原始社会末期,我国出现了铜器,如:距今4000多年的甘肃齐家文化遗址出土铜镜。 青铜器数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食祭祀及军事等,功能也由食器发展到礼器。礼器的大小和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。 青铜器制作工艺高超,铸造技术上采用“泥范铸造法”。商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密。 司母戊鼎是迄今世界上出土最重的青铜器。 甲骨文记事 甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。 发现时间:1899年。 发现者:王懿荣。 规模:至今出土已有16万片,其中商代有字的甲骨10余万片,单字有4500个左右,已经识别的有1500多字。 记载内容:涉及祭祀、战争、农牧业、管制、刑法、医药、天文历法等。 地位:甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。 文字科考地位:我国有文字可考的历史从商朝开始。 甲骨文的造字特点 造字方法:甲骨文使用象形、指事、会意、形声等多种造字方法。 象形:是最原始的造字方法,用图形、线条把物体的外形特征勾画出来。甲骨文中约40%都是象形字。 指事:是用一种指示性符号表示某一事物或概念。 形声:最为进步,用声符来注音,用以个字表示类别,组成新字,能造出大量文字,现代汉字很多都是形声字。 影响:甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。 本课重点识记内容 1、在原始社会末期,我国出现了铜器,如:距今4000多年的甘肃齐家文化遗址出土铜镜。 2、司母戊鼎是迄今世界上出土最重的青铜器。 3、甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。 4、1899年王懿荣首先发现甲骨文。 5、甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。 6、我国有文字可考的历史从商朝开始。 7、甲骨文使用象形、指事、会意、形声等多种造字方法,约40%都是象形字。 8、甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。 第6课《动荡的春秋时期》 春秋时期的经济发展 农业发展的原因:铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。 手工业发展:规模不断扩大,青铜冶、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。 商业:商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。 王室衰微 原因:春秋时期的社会处于动荡状态,各种制度逐渐遭到破坏,一些诸侯国不再把土地分封给卿大夫,而是设置县、郡,委派官员管理,职位也不再世袭,由此加强对地方的控制。 表现:周平王东迁后,周王室的统治势力大减,诸侯崛起,不再听从王命,王室财政陷入困境,甚至要依赖诸侯国的支持。 结果:分封制逐步瓦解,周王室地位下降,大的诸侯势力崛起,实际上取代了周天子的地位。 诸侯争霸 一些强大的诸侯为取得优势,以“尊王攘夷”的名义进行征战,夺取霸主的地位。 春秋时期著名霸主: 齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公,春秋末期的吴王阖闾和越王勾践。 春秋时期第一霸主:齐桓公。 齐桓公成为第一霸主的原因: 任管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸侯。 春秋争霸与民族交融: 春秋争霸,有的诸侯国被灭,有的诸侯国的疆域不断扩大。同时,中原的“诸华”“诸夏”同周边的戎、狄、蛮、夷等族长期交往和斗争中,出现大规模的民族交融。 本课重点识记内容 1、铁制农具和牛耕出现,促进了农业的发展。 2、商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。 3、周平王东迁后,周王室的统治势力大减,诸侯崛起,不再听从王命,王室财政陷入困境,甚至要依赖诸侯国的支持。。 4、春秋时期著名霸主有齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公,春秋末期的吴王阖闾和越王勾践。 5、春秋时期第一霸主是齐桓公。 6、齐桓公任管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸侯成为第一霸主。 7、春秋争霸同时,中原的“诸华”“诸夏”同周边的戎、狄、蛮、夷等族长期交往和斗争中,出现大规模的民族交融。 第7课 战国时期的社会变化 战国七雄 形成背景:春秋时期近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室的各种制度几乎完全崩溃。 形成:晋被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。当时的大的诸侯国共有十几个,较强的有七个。 战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。 诸侯国关系:强大的诸侯国不在“尊王攘夷”,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域,七国之间经常战争。 战国时期著名战役:桂陵之战,马陵之战,长平之战等。 战国后期最强大的诸侯国:七雄之间的实力此消彼长,地处西部的秦国,逐渐成为实力最为强大的诸侯国,对其它六国造成威胁。 商鞅变法 原因:铁制农具和牛耕的推广,土地增多,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强。 诸侯国变法目的:为了适应社会政治经济的发展,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。 成效最大的变法:秦国的商鞅变法。 商鞅变法时间:公元前356年。 秦国领导人:秦孝公。 变法主持者:商鞅。 变法内容: 商鞅变法影响:使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。 造福千秋的都江堰 时间:公元前256年。 主持修建者:蜀郡太守李冰。 两大系统工程:渠首和灌溉网。 渠首三大主体工程: 鱼嘴:在岷江江心修筑的分水堤坝,将岷江分为内江和外江,外江排洪,内江灌溉。 宝瓶口:是在内江下游人工开凿的出水口,引水流入网状渠道,灌溉农田。 飞沙堰:是分水堤坝和宝瓶口之间长120米的滚水堤坝,用于洪水期排洪,并减少泥沙淤积。 重大作用:使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。也反映出了我国古代人们的聪明才智。 本课重点识记内容 1、晋被瓜分成韩、赵、魏。 2、战国七雄是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。 3、公元前356年,在秦孝公的支持下商鞅变法。 4、商鞅变法使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。 5、公元前256年蜀郡太守李冰主持修建了都江堰水利工程。 6、都江堰水利工程修建使成都平原成为“天府之国”,也反映出了我国人民的智慧。 第8课 百家争鸣 老子 老子:姓李名耳,春秋后期楚国人。 学派:老子是道家学派创始人。 老子思想:老子认为,世间万物运行有其自然的发展,人民应顺其自然;世间的事务都有其对立面,对立的双方是可以互相转化的。 政治主张:老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。 论著:《道德经》,是道家的经典。 孔子和儒家学说 孔子:春秋时期鲁国人,出身下层贵族。 学派:孔子是儒家学派创始人。 孔子经历: 1、从小学习礼乐,年轻时做过小吏,后收徒办学,成为知名学者。 2、中年后曾在鲁国从政,以后周游列国,宣扬自己的政治主张,但不为各国采纳。 3、晚年回到家乡,主要从事教育,整理编订文化典籍。 孔子核心思想:“仁”。 “仁”解读:孔子提出“仁者爱人”,既要有爱心,和同情心,“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。 政治主张:推崇西周的制度,主张以德治国,要求统治者要爱惜民力,体察民意。反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。 教育成就: 1、创办私学,打破贵族和王室垄断教育的局面。 2、主张“有教无类”,招收不同的学生,先后培养三千弟子,促进了教育在民间的发展。 3、孔子教学中,注重道德教育和文化知识教育,发现和总结了许多教学规律,提出了一系列教学原则和方法。 4、孔子晚年精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想做出巨大贡献。 思想论著:孔子思想由其弟子整理成《论语》一书。 孔子影响:孔子的学说对中国古代文化和发展有非常重要的影响,孔子提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。 百家争鸣 诸子百家形成背景:战国时期,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。 墨家: 创始人:墨子。 墨子主张:“兼爱”“非攻”。要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并,残害生命。还提出要选贤能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭。 儒家: 战国时期代表人物:孟子和荀子。 孟子主张:实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为得民心者才能得天下,并反对一切非正义的战争。 荀子主张:实行“礼治”明确尊卑等级,以维系社会秩序。 道家: 战国时期代表人物:庄子。 庄子主张:强调治国要顺应自然和民心,认为人生应追求精神自由,要保持独立的人格。 法家: 法家主张:主张君主治国要靠法令,权术和威势,以使臣民慑服。 战国时代表人物:韩非子。 韩非子主张:反对空谈仁义,强调以法治国,设立君主的权威,建立中央集权专制统治。 百家争鸣:战国时期,各学派代表人物,提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的观点解决社会问题。各学派不同的思想、政治观点,相互抨击、辩论,也相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上成为“百家争鸣”。 百家争鸣的影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世影响深远。 本课重点识记内容 1、老子春秋后期楚国人,道家学派创始人,学说集中在《道德经》一书中。 2、老子认为,世间万物运行有其自然的发展,人民应顺其自然;世间的事务都有其对立面,对立的双方是可以互相转化的。 3、老子在政治上主张“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。 4、孔子是儒家学派创始人。孔子思想由其弟子整理成《论语》一书。 5、孔子核心思想:“仁”。 6、墨家创始人:墨子。墨子主张:“兼爱”“非攻”。 7、儒家战国时期代表人物:孟子和荀子。 8、孟子主张:实行“仁政”。荀子主张:实行“礼治”。 9、道家战国时期代表人物:庄子。庄子主张:强调治国要顺应自然和民心,认为人生应追求精神自由,要保持独立的人格。 10、法家战国时代表人物:韩非子。韩非子主张:反对空谈仁义,强调以法治国,设立君主的权威,建立中央集权专制统治。查看更多