- 2021-10-11 发布 |

- 37.5 KB |

- 27页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

生物卷·2019届【全国百强校】江苏省泰州中学高二上学期期中考试生物试题解析(解析版)

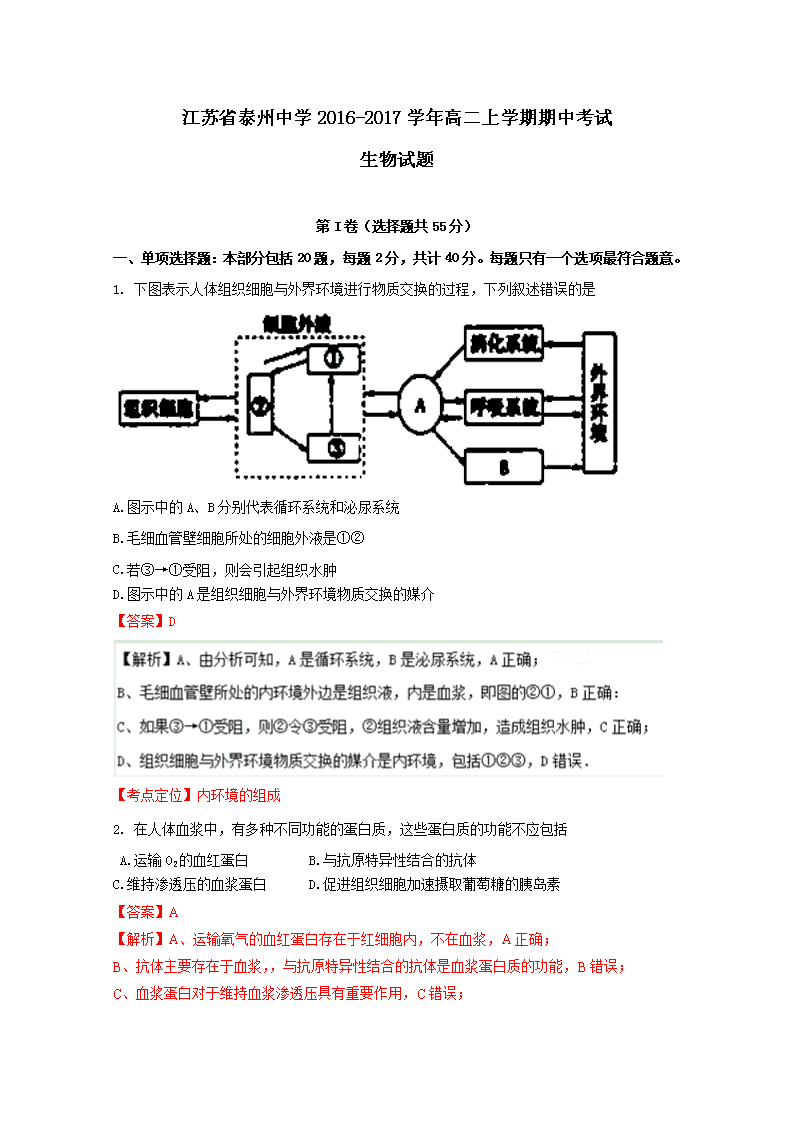

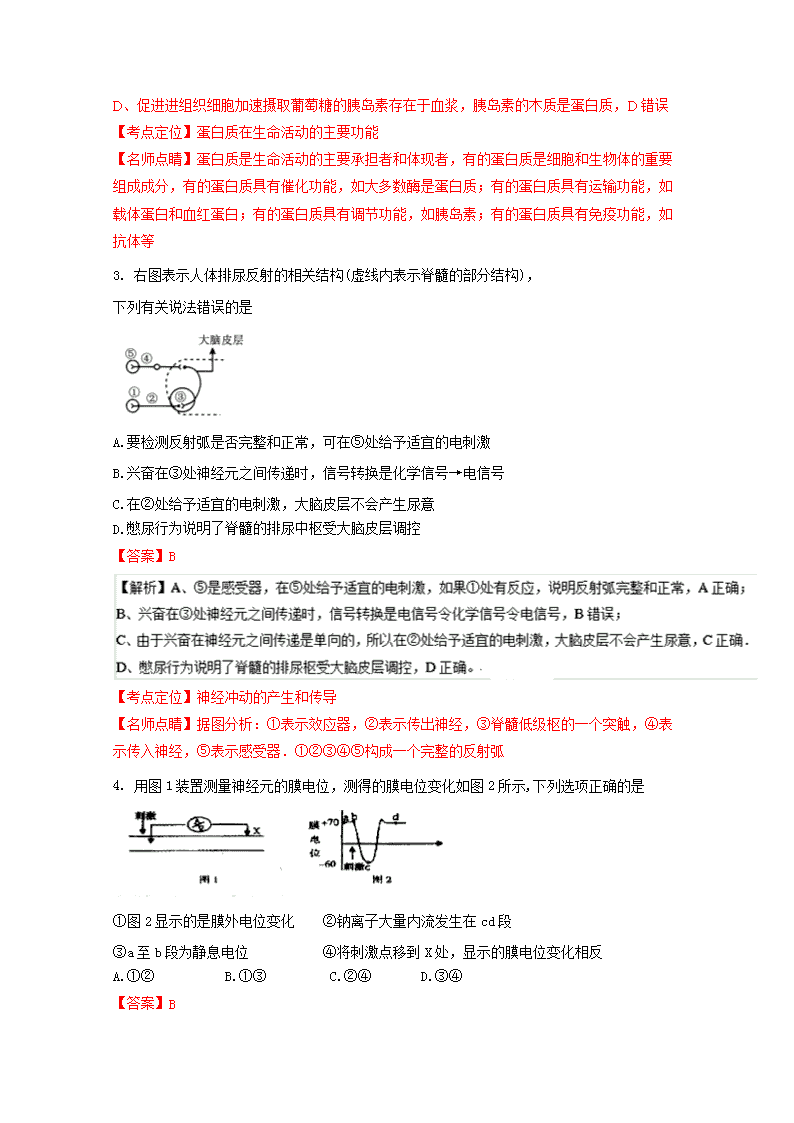

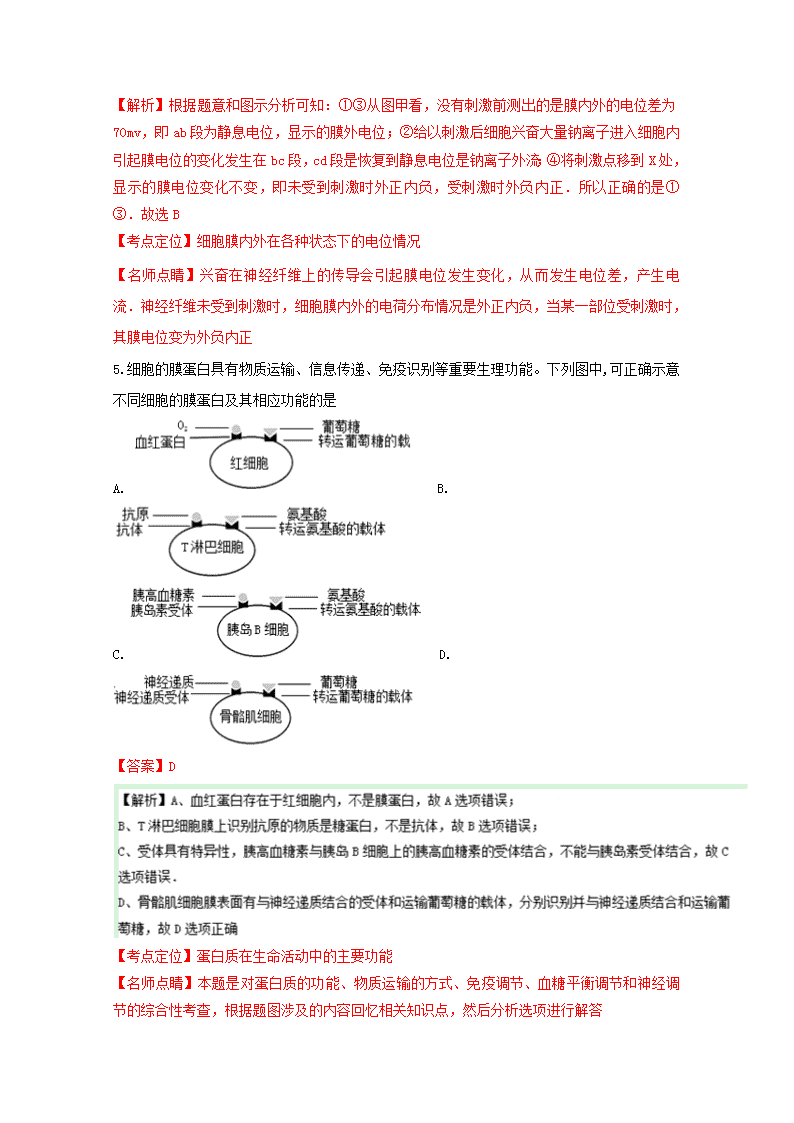

江苏省泰州中学2016-2017学年高二上学期期中考试 生物试题 第I卷(选择题共55分) 一、单项选择题:本部分包括20题,每题2分,共计40分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下图表示人体组织细胞与外界环境进行物质交换的过程,下列叙述错误的是 A.图示中的A、B分别代表循环系统和泌尿系统 B.毛细血管壁细胞所处的细胞外液是①② C.若③→①受阻,则会引起组织水肿 D.图示中的A是组织细胞与外界环境物质交换的媒介 【答案】D 【考点定位】内环境的组成 2. 在人体血浆中,有多种不同功能的蛋白质,这些蛋白质的功能不应包括 A.运输O2的血红蛋白 B.与抗原特异性结合的抗体 C.维持渗透压的血浆蛋白 D.促进组织细胞加速摄取葡萄糖的胰岛素 【答案】A 【解析】A、运输氧气的血红蛋白存在于红细胞内,不在血浆,A正确; B、抗体主要存在于血浆,,与抗原特异性结合的抗体是血浆蛋白质的功能,B错误; C、血浆蛋白对于维持血浆渗透压具有重要作用,C错误; D、促进进组织细胞加速摄取葡萄糖的胰岛素存在于血浆,胰岛素的木质是蛋白质,D错误 【考点定位】蛋白质在生命活动的主要功能 【名师点睛】蛋白质是生命活动的主要承担者和体现者,有的蛋白质是细胞和生物体的重要组成成分,有的蛋白质具有催化功能,如大多数酶是蛋白质;有的蛋白质具有运输功能,如载体蛋白和血红蛋白;有的蛋白质具有调节功能,如胰岛素;有的蛋白质具有免疫功能,如抗体等 3. 右图表示人体排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构), 下列有关说法错误的是 A.要检测反射弧是否完整和正常,可在⑤处给予适宜的电刺激 B.兴奋在③处神经元之间传递时,信号转换是化学信号→电信号 C.在②处给予适宜的电刺激,大脑皮层不会产生尿意 D.憋尿行为说明了脊髓的排尿中枢受大脑皮层调控 【答案】B 【考点定位】神经冲动的产生和传导 【名师点睛】据图分析:①表示效应器,②表示传出神经,③脊髓低级枢的一个突触,④表示传入神经,⑤表示感受器.①②③④⑤构成一个完整的反射弧 4. 用图1装置测量神经元的膜电位,测得的膜电位变化如图2所示,下列选项正确的是 ①图2显示的是膜外电位变化 ②钠离子大量内流发生在cd段 ③a至b段为静息电位 ④将刺激点移到X处,显示的膜电位变化相反 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 【答案】B 【解析】根据题意和图示分析可知:①③从图甲看,没有刺激前测出的是膜内外的电位差为70mv,即ab段为静息电位,显示的膜外电位;②给以刺激后细胞兴奋大量钠离子进入细胞内引起膜电位的变化发生在bc段,cd段是恢复到静息电位是钠离子外流;④将刺激点移到X处,显示的膜电位变化不变,即未受到刺激时外正内负,受刺激时外负内正.所以正确的是①③.故选B 【考点定位】细胞膜内外在各种状态下的电位情况 【名师点睛】兴奋在神经纤维上的传导会引起膜电位发生变化,从而发生电位差,产生电流.神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正 5. 细胞的膜蛋白具有物质运输、信息传递、免疫识别等重要生理功能。下列图中,可正确示意不同细胞的膜蛋白及其相应功能的是 A.B. C.D. 【答案】D 【考点定位】蛋白质在生命活动中的主要功能 【名师点睛】本题是对蛋白质的功能、物质运输的方式、免疫调节、血糖平衡调节和神经调节的综合性考查,根据题图涉及的内容回忆相关知识点,然后分析选项进行解答 6. 某髙校研发的重组幽门螺杆菌疫苗,对该菌引发的胃炎等疾病具有较好的预防效果。实验证明,一定时间内间隔口服该疫苗3次较1次或2次效果好,其主要原因是 A.能多次强化刺激浆细胞产生大量的抗体 B.抗原的积累促进T细胞释放大量淋巴因子 C.记忆细胞数量增多导致应答效果显著增强 D.能增强体内吞噬细胞对抗原的免疫记忆 【答案】C 【解析】A、间隔口服该疫苗的目的是增多机体内的记忆细胞,而不是刺激浆细胞产生抗体,故A选项错误; B、口服的该疫苗作为抗原,能刺激机体产生更多的记忆细胞,而不是促进T细胞释放大量淋巴因子,故B选项错误; C、间隔口服该疫苗的目的是增多机体内的记忆细胞,导致应答效果显著增强,故C选项正确; D、吞噬细胞对抗原没有免疫记忆能力,故D选项错误 【考点定位】特异性免疫 7. 扬州鉴真国际半程马拉松赛赛程长达21.0975公里,共.404个泰州跑友报名参赛,下列关于刚跑完全程的选手们生理状况描述错误的是 A.皮肤毛细血管舒张 B.汗腺分泌增多 C.下丘脑温觉感受器兴奋 D.立毛肌舒张 【答案】C 【考点定位】体温平衡调节 8. 下列属于第一道防线的是 ①胃液对病菌的杀灭作用 ②唾液中溶菌酶对病原体的分解作用 ③吞噬细胞的内吞作用 ④呼吸道纤毛对病菌的外排作用 ⑤皮肤的阻挡作用 ⑥效应T细胞与靶细胞接触 ⑦抗体与细胞外毒素结合 A.①②③⑤ B. ②③④⑤ C.①②④⑤ D.②⑤⑥⑦ 【答案】C 【解析】①胃液对病菌的杀灭作用属于人体的第一道防线; ②唾液中溶菌酶对病原体的分解作用属于人体的第一道防线; ③吞噬细胞的内吞作用属于人体的第二道防线; ④呼吸道纤毛对病菌的外排作用属于第一道防线; ⑤皮肤的阻挡作用属于第一道防线; ⑥效应T细胞与靶细胞接触属于第三道防线; ⑦抗体与细胞外毒素属于第三道防线. 故选C 【考点定位】免疫系统的组成 9. 西班牙的科学家们发现,他们研制出的一种新型艾滋病疫苗MVA-B能够降低艾滋病病毒 (HIV)的感染程度。下列关于HIV和艾滋病的说法正确的是 A.艾滋病患者出现的病症通常与其他病原体感染有关 B.HIV侵入人体后存在潜伏期,原因是潜伏期HIV不能复制 C.HIV侵染T细胞,因此艾滋病患者仍保留完整的体液免疫 D.接种MVA-B后机体通过记3忆细胞直接消灭入侵的HIV 【答案】A 【考点定位】艾滋病的流行和预防 【名师点睛】关于“艾滋病”,考生可以从以下几方面把握: (1)艾滋病的中文名称是获得性免疫缺陷综合征(AIDS),其病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV). (2)艾滋病的致病原理:HIV病毒进入人体后,与人体的T淋巴细胞结合,破坏T淋巴细胞,使免疫调节受到抑制,使人的免疫系统瘫痪,最后使人无法抵抗其他细菌、病毒的入侵,让人死亡. (3)艾滋病的传播途径包括:血液传播、性传播、母婴传播 10. 下图是分泌细胞分泌的某种物质与靶细胞结合的示意图。相关叙述错误的是 A.分泌物通过体液只能传送至靶细胞 B.在某些情况下,靶细胞也可作为分泌细胞 C.分泌细胞可能是神经细胞 D.分泌物可使靶细胞原有的生理活动发生变化 【答案】A 【解析】A、分泌物通过体液传送至全身各处,A错误; B、垂体可分泌促甲状腺激素,作用于甲状腺细胞,甲状腺细胞,分泌甲状腺激素,甲状腺激素含量升高会抑制垂体合成和分泌促甲状腺激素,作用于垂体,B正确; C、下丘脑是神经分泌细胞,C正确; D、分泌物是激素时,分泌物可以调节靶细胞的代谢,D正确 【考点定位】神经、体液调节在维持稳态中的作用 【名师点睛】本题是不同细胞产生的信息分子作用于靶细胞的过程和引起的生理效应,根据题图和选项内容梳理相关的过程,分析解答 11. 在缺碘与不缺碘的两类人群的血浆中,与甲状腺活动密切相关的两种激素的含量状况如下表,有关说法正确的是 分泌腺体 激素名称 不缺碘人群激素含量 缺碘人群激素含量 补碘前 补碘后 甲状腺 甲状腺激素 正常 降低 正常 垂体 M 正常 N 正常 A.表中M为促甲状腺激素释放激素,N为升高 B.表中M为促甲状腺激素,N为升高 C.表中M为促甲状腺激素释放激素,N为降低 D. 表中M为促甲状腺激素,N为降低 【答案】B 【解析】垂体分泌的激素M是促甲状腺激素,缺碘前,合成甲状腺激素减少,反馈作用减弱,使垂体分泌M增多.故选:B 【考点定位】神经、体液调节在维持稳态中的作用 12. 下图为人体水平衡调节机理,据图分析下列说法错误的是 A图示中的B、C分别为肾小管和集合管、渴觉中枢 B.图示A是由垂体分泌,并通过体液运送才能发挥作用 C.当血浆渗透压升高时,能感受其变化的感受器在下丘脑 D.由图可知通过调节水的来源和去路可以维持水的平衡 【答案】B 【解析】A、细胞外液渗透压升高后,下.丘脑渗透压感受器受到刺激,下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素增多,促进肾小管和集合管对水分的重吸收增加,使尿量减少;同时大脑皮层(渴觉枢)产生渴觉.所以图A、B、C依次是抗利尿激素、肾小管和集合管、渴觉枢,A正确; B、抗利尿激素由下丘脑分泌,由垂体释放的,B错误; C、渗透压感受器在下丘脑,C正确; D、水的源和去路的相对平衡,可以维持水的平衡,D正确 【考点定位】体温调节、水盐调节、血糖调节 【名师点睛】细胞外液渗透压升高后,下丘脑渗透压感受器受到刺激,下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素增多,促进肾小管和集合管对水分的重吸收增加,使尿量减少;同时大脑皮层(渴觉枢)产生渴觉.所以图A、B、C依次是抗利尿激素、肾小管和集合管、渴觉枢 13. 下图为激素调节的示意图,相关叙述正确的是 A.图中所示激素的化学本质最可能是蛋白质或多肽 B.图中“A”表示膜的载体蛋白,它可协助激素分子进入靶细胞 C.若“激素”为胰高血糖素,则其靶细胞可以是肝细胞和肌肉细胞 D.图示信息表明,激素可作为催化剂,催化细胞的代谢反应 【答案】A 【考点定位】动物激素的调节 【名师点睛】分析题图:激素有内分泌腺分泌后,随循环系统到达靶细胞所在位置,和靶细胞膜上的受体结合,使某种酶产生,从而调节细胞代谢 14. 如图所示酶、激素、蛋白质、抗体四者关系,下列有关叙述正确的是 A.1、2、3分别表示激素、酶、蛋白质 B.能产生4的细胞一定能产生3 C.能产生3的细胞一定能产生1 D.物质1产生后定向运输到靶细胞发挥作用 【答案】B 【考点定位】蛋白质的结构和功能的综合;酶的概念;动物激素的调节;人体免疫系统在维持稳态中的作用 【名师点睛】本题是对于酶、激素、蛋白质、抗体四者的本质及其包含关系的运用,先数量四者间的关系,绝大多数酶的本质是蛋白质,还有极少数的RNA也具有催化功能,激素的本质有多种,有蛋白质类的激素,有脂质类激素,也有有机酸类的激素等,抗体都是蛋白质,蛋白质包含大部分酶全部的抗体和部分激素外还有其他类蛋白质,然后分析概念图,结合选项分析解答 15. 为了验证单侧光照射会导致燕麦胚芽鞘中生长素分布不均匀这一结论,需要先利用琼脂块收集生长素,之后再测定其含量。假定在单侧光照射下生长素的不均匀分布只与运输有关,下列收集生长素的方法(如图示)中,正确的是 【答案】B 【解析】A、虽然胚芽鞘尖端在单侧光的照射下,但由于云母片插入胚芽鞘尖端的阻挡作用,生长素均不能发生横向运输,无法使其在琼脂块分布不均匀,A错误; B、项胚芽鞘尖端在单侧光的照射下,先发生横向运输,然后纵向运输到尖端以下的不同的琼脂块,再通过测定不同琼脂块生长素含量的大小,即可验证单侧光照射会导致燕麦胚芽鞘生长素分布不均匀,B正确; C、云母片插入胚芽鞘基部,所以胚芽鞘尖端在单侧光的照射下,生长素能进行横向运输;但琼脂块没有分隔,因而生长素在琼脂块均匀分布,C错误; D、虽然胚芽鞘尖端在单侧光的照射下,但由于云母片插入胚芽鞘尖端的阻挡作用,生长素均不能发生横向运输,无法使其在琼脂块分布不均匀,D错误. 【考点定位】生长素的产生、分布和运输情况 16. 下图表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系,经调査在第5年时该种群的种群数量为200只。下列有关叙述正确的是 A.理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只 B.第3年时种群的年龄组成是增长型,第7年时为衰退型 C.导致第5〜9年时间内种群数量减少的原因主要有天敌、环境资源等 D.如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患 【答案】A 【解析】l解:A、第5年时该种群数量增长速率最大,此时种群数量为k/2,而此时种群数量为200只,因此该种群在此环境的环境容纳量约为400只,A正确; B、第3年时种群的年龄组成是增长型,第7年时也为增长型,B错误; C、导致第5年到第9年这段时间内种群数量增长速率下降的原因主要包括天敌、生活空间和资源等,虽然种群的增长率下降,但种群增长率大于0,说明种群的数量在增加,C错误; D、防治鼠害时,要在200之前处理,200只左右种群增长率最大,会出现鼠患,D错误. 【考点定位】种群的数量变动;估算种群密度的方法 【名师点睛】1、种群数量增长的“J”型曲线和“S'’型曲线:“J”型曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况."S” 型曲线:是受限制的指数增长函数,描述食物、空间都有限,有天敌捕食的真实生物数量增长情况,存在环境容纳的最大值K. 2、分析柱形图:图示为某物种迁入新环境后,种群数量增长速率随时间的变化关系,可见,该种群数量增长速率先增加后降低,说明其数量呈“s'’型增长 17. 标志重捕法和样方法是调査种群密度的两种常用方法。下列说法错误的是 A.使用样方法在调查某生物的种群密度时关键是要注意随机取样 B.样方法并非只适用于植物,对于活动能力弱、活动范围小的动物或昆虫也适用 C.标志重捕法估算种群数量的公式是:(标志个体数x重捕标志个体数)/重捕个体数 D.用标志重捕法调査田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被鼬捕食,则会导致结果偏高 【答案】C 【考点定位】估算种群密度的方法 【名师点睛】(l)一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法:活动能力大的动物常用标志重捕法. (2)样方法:①随机取样;②常用五点取样法和等距取样法. (3)标志重捕法种群的个体数二第二次捕获数,标志后重新捕获数x第一次捕获数. 18. 如图曲线a、b表示两类动物种群密度与存活率之间的关系。下列分析正确的是 A.当种群密度相同时,曲线a代表的生物存活率较低 B.曲线a体现了该动物的存活率与种群密度呈负相关 C.依据曲线b,人工养鱼时种群密度越大越好 D.种群密度为d时,曲线b代表的种群个体间斗争最剧烈 【答案】B 【解析】 A、在两曲线的交叉点之前,两种群密度相同时,曲线a代表的生物存活率较高,在两曲线的交叉点之后,两种群密度相同时,曲线a代表的生物存活率较低,A错误; B、对a曲线种群密度越大,个体存活率越低,说明曲线a体现了该动物的存活率与种群密度呈负相,B正确; C、依据曲线b,人工养鱼时种群密度等时存活率最高,故种群密度保持等最好,C错误; D、种群密度越大,种群个体间竟争越剧烈,故而d点不是竞争最剧烈的点,D错误 【考点定位】种群数量的变化曲线;种群的特征 【名师点睛】曲线a种群密度越大存活率越低,曲线b种群密度等时存活率最大. 19. 下列关于动、植物激素及其类似物在生产中应用的叙述,正确的是 A.利用人工合成的性引诱剂引诱雌虫并将其杀死 B.给鱼注射促性腺激素来提高鱼类产卵率 C.用一定浓度的生长素对尚未成熟的香蕉进行催熟 D.林业用材时为了获得更髙的树木常要去除顶端优势 【答案】B 【考点定位】动物激素的应用;生长素类似物在农业生产实践中的作用;植物激素及其植物生长调节剂的应用价值 【名师点睛】1、利用性引诱剂捕杀雄性个体,导致出生率降低,种群密度下降. 2、生长素促进生长、促进果实发育、促进插枝生根、防止落花落果;乙烯促进果实成熟. 3、顶端优势:植物顶芽优先生长,侧芽受抑制的现象,因为顶芽产生生长素向下运输,大量积累在侧芽,使侧芽生长受抑制 20. 英国科学家利用生物工程技术,发明了一种名为"我的皮肤"的生物活性绷带,为皮肤烧伤病人带来福音。该活性绷带的原理是先采集一些细胞标本,再让其在特殊膜片上增殖,5〜7天后,将膜片敷到患者伤口上,膜片会将细胞逐渐"释放”到伤口处,并促进新生皮肤层生长,达到愈合伤口的目的。下列有关叙述中,错误的是 A.人的皮肤烧伤后容易引起感染,主要是由于非特异性免疫机能受损导致的 B.种植在膜片上的细胞样本最好选择来自人的干细胞 C.膜片能否顺利将细胞"释放〃到伤口并与患者自身皮肤愈合,与两者细胞膜上的糖蛋白有关 D.若采用异体皮肤移植会导致排异反应,主要是机体特异性免疫产生相应的抗体对移植皮肤细胞的杀伤作用导致的 【答案】D 【考点定位】人体免疫系统在维持稳态中的作用 【名师点睛】人的皮肤为免疫第一道防线;种植在膜片上的细胞样本最好选择来自本人的干细胞,避免排斥反应;细胞膜的糖蛋白与细胞识别相关;器官移植排斥是由于效应T细胞把异体器官当做抗原发起攻击 二、多项选择题:本部分包括5题,每题3分,共计15分。每题有不止一个选项符合题意。全对得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 21. 右图是人体组织内的各种结构示意图,A、B、C、D表示的是结构,①、②、③、④表示的是液体,有关此图的叙述正确的是 A.②可以进入A、C、D B.C02浓度最高的液体是③ C.血红蛋白属于①的成分 D.①②③④组成了体液 【答案】AD 【解析】A、②是组织液,可以进入A毛细血管,转化为血浆;可以进入C组织细胞内,转化为细胞内液;也可以进入D毛细淋巴管转化为淋巴,A正确; B、氧气浓度最高的液体是①血浆,B错误; C、血红蛋白是红细胞内的蛋白质,不属于①血浆的成分,C错误; D、体液由细胞内液和细胞外液组成,即图中①②③④,D正确. 故选:AD 【考点定位】内环境的组成 22. 下图是人体内某激素进行调节的示意图,以下叙述正确的是 A.由图可知此激素可能是胰岛素 B.该激素与相应受体结合后形成的复合体,穿过两层膜进入细胞核,作用于细胞核 DNA,影响遗传信息的转录过程,从而影响蛋白质的合成 C.该激素不直接参与细胞内的新陈代谢 D.该激素一经起作用后就被灭活,故机体需源源不断产生,以维持其含量的动态平衡 【答案】BCD 【解析】A、由图可知,该激素能自由透过细胞膜,应该是性激素,A错误; B、“激素-受体”的复合体从核孔进入细胞核,作用于DNA,从而转录出mRNA 并合成相应的多肽,可见,该复合体影响转录过程,B正确; C、激素只是改变细胞的代谢,并不直接参与生命活动,C正确; D、该激素一经起作用后就被灭活,故机体需源源不断产生,以维持其含量的动态平衡,D正确 【考点定位】动物激素的调节 【名师点睛】由图可知,该激素能与相应受体结合后形成“激素-受体”的复合体,应该是性激素,“激素-受体”的复合体从核孔进入细胞核,作用于DNA,从而转录出mRNA 并合成相应的多肽,可见,该复合体影响转录过程,激素只是改变细胞的代谢,并不直接参与生命活动 23. PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的细颗粒物,富含大量的有毒、有害物质,严重影响人们健康。下列推测错误的是 A.肺泡吞噬细胞吞噬入肺的颗粒物,属于非特异性免疫 B.PM2.5中的酸性物质进入血液会导致其pH呈酸性 C.PM2.5超标的空气使过敏病人发病时,T淋巴细胞的细胞周期延长 D.对于PM2.5过敏的病人而言,PM2.5可视为抗体 【答案】BCD 【考点定位】内环境的稳态调节 24. 某小组研究生长素类似物对月季侧芽生长的影响,结果如右图,以下说法正确的是 A.Z浓度一定大于Y浓度 B.X浓度和Y浓度之间大小关系不确定 C.X浓度对月季茎段侧芽生长具有抑制作用 D.Y浓度和Z浓度对月季茎段侧芽生长都具有促进作用 【答案】CD 【解析】 A、X浓度、Y浓度和Z浓度中,X浓度最大,但是Y浓度和Z浓度中不能确定大小,A错误; B、X浓度、Y浓度和Z浓度中,X浓度最大,B错误; C、X浓度对月季插条生根具有抑制作用,Y浓度和Z浓度对月季插条生根具有促进作用,现了该激素类似物作用两重性特点,C正确; D、Y浓度和Z浓度对月季茎段侧芽生长都具有促进作用,D正确 【考点定位】生长素类似物在农业生产实践中的作用 25. 右下图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,有关叙述正确的是 A.若乙种群为害虫,则在t4时防治效果最佳 B.t3〜t5时间内甲、乙两种群的年龄组成不同 C.tl〜t2时间内甲种群出生率大于死亡率 D.t4时,甲的种群密度最小,乙的种群密度最大 【答案】 【考点定位】 种群数量的变化曲线;种群的特征 【名师点睛】据图分析,甲乙两个种群数量变化都为S型曲线,甲种群t3时达到K值,乙种群t5时达到K值;t1~t2时时间内两种群的种群数量都在增加,所以两种群的年龄组成均为增长型;t3~t5时甲种群的数量保持相对稳定,可能为稳定型,而该时间段内乙种群数量不断增加,属于增长型 第Ⅱ卷(非选择题共65分) 三、非选择题:本部分包括8题,共计65分。 26. (8分)据图回答下列问题: (1)若某人长期营养不良,血浆中蛋白质减少,会引起图甲中1 ]__________ 中的液体增多,其水的来源为1 ](填字母)。 (2)图乙中④与①⑥成分上的主要区别在于_____________________________________________;④的渗透压大小主要与_____________、____________的含量有关。 (3)C02浓度最高的为图乙中的1 ]____________。 (4)某人喝大量的食醋后是否会引起内环境中的pH明显下降?___________,原因是乙图中④内存在着________________等缓冲物质。 【答案】(1)B组织液 AC (2)④中含有较多的蛋白质 蛋白质 无机盐 (3)⑦组织细胞 (4)不会 HCO3-和HP042- 【考点定位】内环境的组成和稳态的调节 27. (9分)研究者为了研究神经元之间兴奋的传递过程,选用枪乌贼的神经组织进行实验, 处理及结果见下表。请依据表格内容回答相关问题: 实验组号 处理 微电极刺激突触前神经元测得动作电位/mV 室温,0.5ms后测得突触后神经元动作电位/mV Ⅰ 维嘉河豚毒素(对照) 75 75 Ⅱ 浸润在河豚毒素中 5min后 65 65 Ⅲ 10min后 50 25 Ⅳ 15min后 40 0 (1)第Ⅰ组处理说明枪乌贼神经元兴奋时,膜外比膜内电位_______(填"髙''或"低")75mV,室温下,微电极刺激突触前神经元测得动作电位0.5ms后,才能测到突触后神经元的动作电位,这被称为“兴奋的延迟”,延迟的原因之一是突触前膜以____________的方式释放_____________,该物质被突触后膜上的____________识别。 (2)己知河豚毒素对于突触后膜识别信息分子的敏感性无影响,从Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组推断,突触后神经元动作电位的降低应该是______________直接引起的,由此可知河豚毒素对神经兴奋的传递起____________作用。 (3)若利用河豚毒素的生理作用开发药物,可作________。 A.降糖药 B.麻醉药 C.镇痛剂 D.抗肌肉痉挛剂 (4)研究者利用水母荧光蛋白标记突触前神经元,直接观察到突触前膜先出现钙离子内流,之后引发突触小泡的定向移动。药物BAPTA能迅速结合钙离子,现将该药物注入突触小体内,若突触前神经元的动作电位无改变,神经递质释放量减少,则说明钙离子________(填“影响”或“不影响”)突触前神经元产生神经冲动,同时会影响_____________________。 【答案】(1)低 胞吐 神经递质 特异性受体 (2)作用于突触后膜的神经递质数量减少 抑制 (3)B、C、D (4)不影响 神经元之间兴奋的传递 (3)根据(2)得到的结论,若利用河豚毒素的生理作用开发药物,可作B、C、D. (4)研究者利用水母荧光蛋白标记突触前神经元,直接观察到突触前膜先出现钙离子内流,之后引发突触小泡的定向移动.药物BAPTA能迅速结合钙离子,现将该药物注入突触小体内,若突触前神经元的动作电位无改变,神经递质 【考点定位】神经冲动的产生和传导 【名师点睛】第I组处理说明强无阻神经元兴奋时,膜外负电位,膜内是正电位,膜外比膜内电位低75mV.室温下,微电极刺激突触前神经元测得动作电位05ms后,才能测到突触后神经元的动作电位,这被称为“兴奋的延迟”,延迟的原因之一是突触前膜以胞吐的方式释放神经递质,该物质被突触后膜上的特异性受体识别.己知河豚毒素对于突触后膜识别信息分子的敏感性无影响,从H、m、W组推断,突触后神经元动作电位的降低应该是作用于突触后膜的神经递质数量减少直接引起的,由此可知河豚毒素对神经兴奋的传递起抑制作用.研究者利用水母荧光蛋白标记突触前神经元,直接观察到突触前膜先出现钙离子内流,之后引起突触小泡的定向移动.药物BAPTA能迅速结合钙离子,现将该药物注入突触小体内,若突触前神经元的动作电位无改变,神经递质释放量减少,则说明钙离子不影响突触前神经元产生神经冲动,但对于神经元之间兴奋的传递是必需的 28. (7分)如图甲表示动物体生命活动调节的部分过程,图中字母代表激素;图乙表示的是运动神经纤维末梢和骨骼肌细胞之间的联系.请据图回答: (1)当血液中B含量增加时,能引起的生理反应有_______________ ①细胞代谢加快,产热量增加 ②垂体、下丘脑分泌的所有激素减少 ③体温一定升高 ④神经系统兴奋性加强 ⑤胰岛素分泌减少 (2)A、B激素对垂体的作用效应分别是 _________________、______________________。 (3)D代表的激素是_____________,影响其分泌量的刺激是______________。 (4)骨骼肌受神经支配,运动神经末梢和骨骼肌之间靠Ach(乙酰胆碱)传递信息,Ach是一种兴奋型递质,在没有神经冲动传过来时,Ach存在于图乙________中(填数字)。当神经冲动传到轴突末梢时,Ach进入③中,然后与Ach受体结合,引起肌肉收缩。在Ach 进入③的过程中,穿越生物膜的层数是_________。 【答案】(1)①④ (2)促进 抑制 (3)胰岛素和胰高血糖素 血糖浓度变化 (4)① 0 (3)D是由胰岛细胞分泌的胰岛素和胰高血糖素;影响胰岛细胞分泌胰岛素和胰高血糖素的因素是血糖浓度的变化。 (4)分析图乙可知,①是突触小泡,②是突触前膜,③突触间隙,④是突触后膜。在没有神经冲动传过来时,神经递质Ach存在于①突触小泡中;Ach进入③突触间隙的过程是胞吐过程,不属于跨膜运输,因此穿越生物膜的层数是0。. 【考点定位】神经、体液、免疫调节在维持稳态中的作用 29. (9分)糖尿病的形成有多种原因。下图所示①、②、③是由三种自身免疫病引起的糖尿病,请据图回答下列问题: (1)图中浆细胞可以由_____________、____________分化而来(填细胞名称)。 (2)图中①所示为浆细胞产生的抗体Y1与胰岛B细胞上的______________受体结合,导致胰岛B细胞对葡萄糖的敏感度降低,_______________(填激素名称)分泌量减少,血糖浓度升高。 (3)图中③所示的自身免疫病的患病机理是_____________________________________(2分),导致胰岛素不能发挥作用,血糖浓度升高。 (4)某人患有一种青少年型(II型)糖尿病,经检查发现其血液中胰岛素含量正常,但仍表现出尿糖症状,该病的病因最有可能类似于图示中的________(填数字),在上述三种情况中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是 ___________(填数字)。 (5)在正常的血糖调节过程中,胰岛素分泌增多,会导致血糖浓度降低;降低的血糖浓度又反过来影响胰岛B细胞对胰岛素的分泌,这种调节方式为_______________________。 【答案】(1)B细胞 记忆(B)细胞 (2)葡萄糖 胰岛素 (3)浆细胞产生的抗体Y3 (1分)与靶细胞上的胰岛素受体(1分)结合 (4)③ ①② (5)反馈调节(或负反馈调节) (5)血糖调节过程中的调节方式属于反馈调节 【考点定位】人体免疫系统在维持稳态中的作用;体温调节、水盐调节、血糖调节 30. (6分)如图是人体体液免疫的模式图,请据图回答: (1)图中具有增殖分化能力的细胞是_________ (填字母),能够特异性识别抗原的细胞有________(填字母)。 (2)人体患天花、伤寒等疾病后,终生不再感染。当天花病毒再次入侵时,人体消灭病原体的主要过程是________________________(用箭头和图中的文字、数字序号表示)。 (3)浆细胞一般停留在淋巴结中,每秒钟能产生2000个抗体。浆细胞与分泌抗体相适应的细胞结构特点 是_________________________。 (4)对于多数抗原来说,细胞C的活化需要两种信号刺激,一种信号是_______________,另一种信号是_________________________。 【答案】(1)细胞C、细胞E 细胞B、细胞C、细胞E (2)抗原细胞E细胞D沉淀或凝集反应 (3)内质网和高尔基体发达 (4)抗原与细胞C抗原识别受体的直接结合 细胞B产生淋巴因子(或细胞因子)作用于细胞C 【解析】(1) 图示为人体体液免疫的模式图,其中细胞A为吞噬细胞,能吞噬和处理病原体,暴露出其抗原;细胞B为T细胞;细胞C为B细胞;细胞D为浆细胞,能合成与分泌抗体;细胞E为记忆细胞。因此图中具有增殖分化能力的细胞是细胞C(B细胞)和细胞E(记忆细胞);图中细胞A(吞噬细胞)能够识别抗原,但没有特异性,细胞D(浆细胞)没有识别能力,因此能够特异性识别抗原的细胞有细胞B(T细胞)、细胞C(B细胞)、细胞E(记忆细胞)。 (2)当天花病毒再次入侵时,细胞E(记忆细胞)能识别该抗原(过程④),并迅速增殖分化形成细胞D(浆细胞)(过程⑦)),该细胞能产生大量抗体,抗体与抗原特异性结合形成沉淀或凝集反应(过程⑧),从而将抗原消灭。 【考点定位】人体免疫系统在维持稳态中的作用 【名师点睛】1.各种免疫细胞在来源和功能上的不同点 细胞名称 来源 功能 吞噬细胞 造血干细胞 摄取、处理、呈递抗原,吞噬抗原-抗体的结合物 B细胞 造血干细胞在骨髓中发育 识别抗原,增殖分化成为浆细胞、记忆细胞 T细胞 造血干细胞在胸腺中发育 识别抗原,增殖并分化成效应T细胞、记忆细胞,分泌淋巴因子 浆细胞 B细胞或记忆细胞 分泌抗体 效应T 细胞 T细胞或记忆细胞 与靶细胞结合并使其裂解 记忆细胞 B细胞或T细胞 识别抗原,分化成相应的效应细胞 2.判断细胞识别作用的技巧 (1)T细胞、B细胞、记忆细胞、效应T细胞具有识别抗原的功能。 (2)吞噬细胞无特异性识别功能,但能识别“非己”成分。 (3)浆细胞不能识别抗原。 以上三点可以总结为两个唯一:唯一没有识别功能的细胞是浆细胞;唯一没有特异性识别功能的细胞是吞噬细胞。 3.体液免疫的过程图解 4.二次免疫反应的过程图解。 答案 31(10分)“唤醒沉睡的种子,调控幼苗的生长,引来繁花缀满枝,瓜熟蒂落也有时,靠的是阳光雨露,离不开信息分子”,请据此回答下列与植物生命调节有关的问题: (1)文中的“信息分子”是指植物激素,其中“唤醒沉睡的种子”的激素是______________;与“瓜熟蒂落”有关的激素是______________。(2分) (2)采茶主要集中在春、秋两季。随着采摘批次的增加,新梢的数量大大増加,从激素调节的角度看,原因是___________________________。 (3)茶树常采用扦插繁殖。研究小组为探究不同浓度三十烷醇(植物生长调节剂)对茶树插条生根的影响,完成了一组预实验,结果如图: ①从图中所示知,此实验的对照有两大类:一是用______________处理插条,作为空白对照;二是用___________处理插条进行相互对照。 ②从预实验的结果可知,三十烷醇浓度为15ppm时对茶树插条生根具有_______(填“抑制”“促进”)作用。 ③若要探就三十烷醇促进茶树插条生根的最适浓度,还应增设实验组,从图中数据判断,三十烷醇浓度的取值应设在________ppm。 ④用三十烷醉处理茶树插条比较简便的方法有沾蘸法和浸泡法。与沾蘸法相比,浸泡法所用的浓度_____处理时间________。 【答案】(1)赤霉素 乙烯、脱落酸(2分) (2)解除了顶端优势 (3)①三十烷醇浓度为0(或蒸馏水) 不同浓度的三十烷醇溶液 ②促进 ③8〜15 ④较低 较长 【考点定位】探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用 32. (9分)植物激素能调控植物的生长发育,以下是关于植物激素的相关实验探究: (1)为研究赤霉素(GA3)和生长素(IAA)对植物生长的影响,切取菟丝子茎顶端2.5cm长的部分(茎芽),置于培养液中无菌培养(如图1)。实验分为A、B、C三组,分别培养至第1、8、15天,每组再用适宜浓度的激素处理30天,测量茎芽长度,结果见图2。 ①本实验中,用IAA处理胚芽鞘时,应将IAA加在胚芽鞘尖端而不是加到培养液中,原因是_______________________________________。 ②从图2中B组数据可知,两种激素联合处理对茎芽伸长生长的促进作用分别是GA3和IAA单独处理的__________倍,由此可以推测GA3和IAA对茎芽伸长生长的作用存在____________系。 (2)为研究细胞分裂素的生理作用,研究者将菜豆幼苗制成的插条插入蒸馏水中(如图3),对插条的处理方法及结果见图4。 ①制备插条时除去根系和幼芽的主要目的是___________________。 ②从图4中可知,对插条进行的实验处理包括___________________________和________________________。 ③在实验Ⅰ中,对A叶进行实验处理,导致B叶____________。该实验的对照处理是___________________ _________________________。 ④实验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的结果表明,B叶的生长与A叶的关系是 ______________。 【答案】(1)①生长素被吸收后在植物体内的运输是极性运输(或只能由形态学上端运输到形态学下端)②3.6、18 协同作用 (2)①减少内源激素的干扰 ②用细胞分裂素分别处理A、B叶片 不同插条上去除不同数目的A叶 ③生长受 抑制 用蒸馏水同样处理A叶片 ④A叶数量越少,B叶生长越慢 ①制备插条时除去根系和幼芽的主要目的是减少内源性激素的干扰。 ②从图4中可知,对插条进行的实验处理包括用细胞分裂素分别处理A、B叶片和不同插条上去除不同数目的A叶。 ③在实验Ⅰ中,对A叶进行实验处理,B叶片膜面积相对值减少,故导致B叶生长受抑制,对照组的处理是应用蒸馏水同样处理A叶。 ④由图可知Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的结果A叶数量越少,B叶生长越慢 【考点定位】植物激素调节 33. (7分)某研究小组以酵母菌为对象探究种群数量的动态变化。根据所学知识回答: (1)每隔24小时定时取样,再用血细胞计数板进行计数,并以多次计数的平均值估算酵母菌种群密度,这种方法称为__________法。取样前,要将培养液摇匀,目的是_____________。制片时,首先___________,再_________________,最后用吸水纸吸去多余的培养液。 (2)下图是一块血细胞计数板正面示意图,其上有________个计数室。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有__________个。 (3)该同学将试管中的培养液摇匀后取样并制片,在显微镜下观察到右上图所示的现象,则应采取的措施是_____________。 【答案】(1)抽样检测法 使酵母菌在培养液中均匀分布 将盖玻片放在计数室上 将培养液滴于盖玻片边缘 (2)2 2X108 (3)适当稀释后,再观察计数 【解析】(1)调查培养液中酵母菌的种群数量用抽样检测法,即每隔24小时定时取样,再用血细胞计数板进行计数,并以多次计数的平均值估算酵母菌种群密度。取样前要将培养液摇匀,目的是使酵母菌在培养液中均匀分布,以减小误差。制片时首先将盖玻片放在计数室上,再将培养液滴于盖玻片边缘,最后用吸水纸吸去多余的培养液。 (2)图中的血细胞计数板上有2个计数室。统计酵母菌个数时,样方内部全部计数,四条边计左边和上边,四个角值计数左上方一个顶角,所以该中格内酵母菌数量为24个。 (3)显微镜视野中酵母菌数量太多,无法观察清晰,所以需适当稀释后,再观察计数。 【考点定位】培养液中酵母菌种群数量的变化查看更多