- 2021-10-11 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020-2021学年生物人教版(2019)选择性必修第二册课时分层作业:3-3 生态系统的物质循环

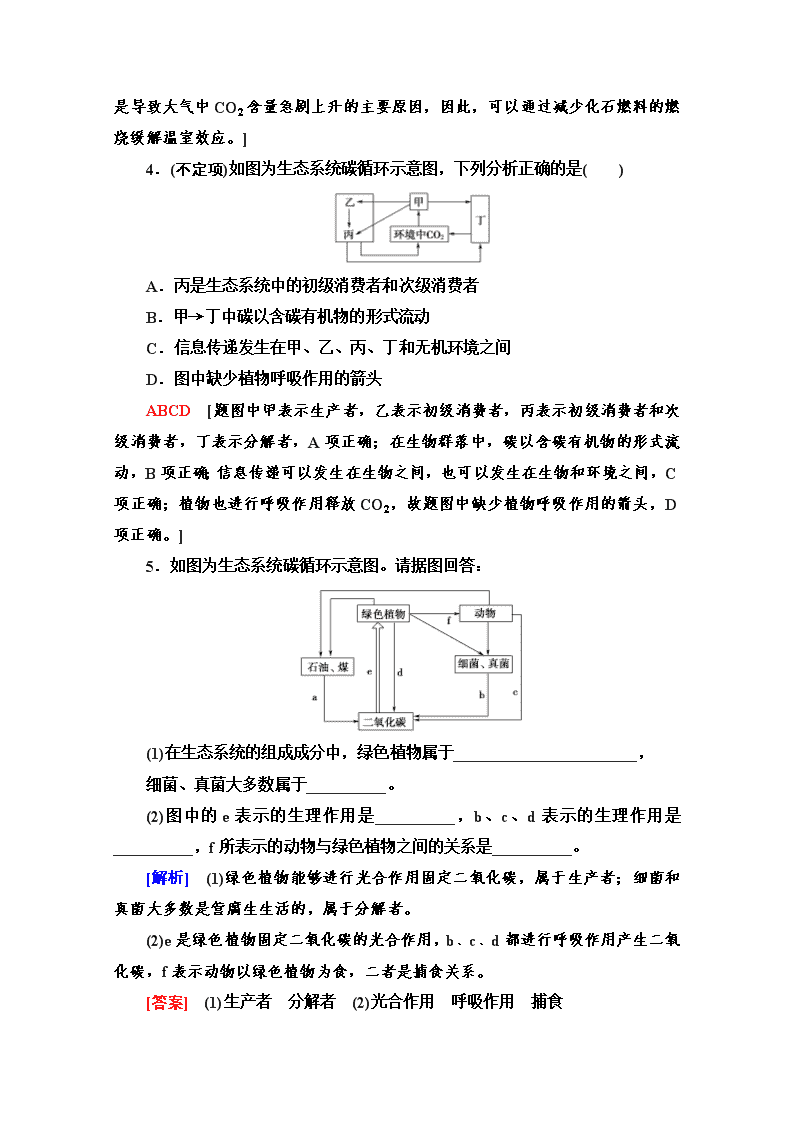

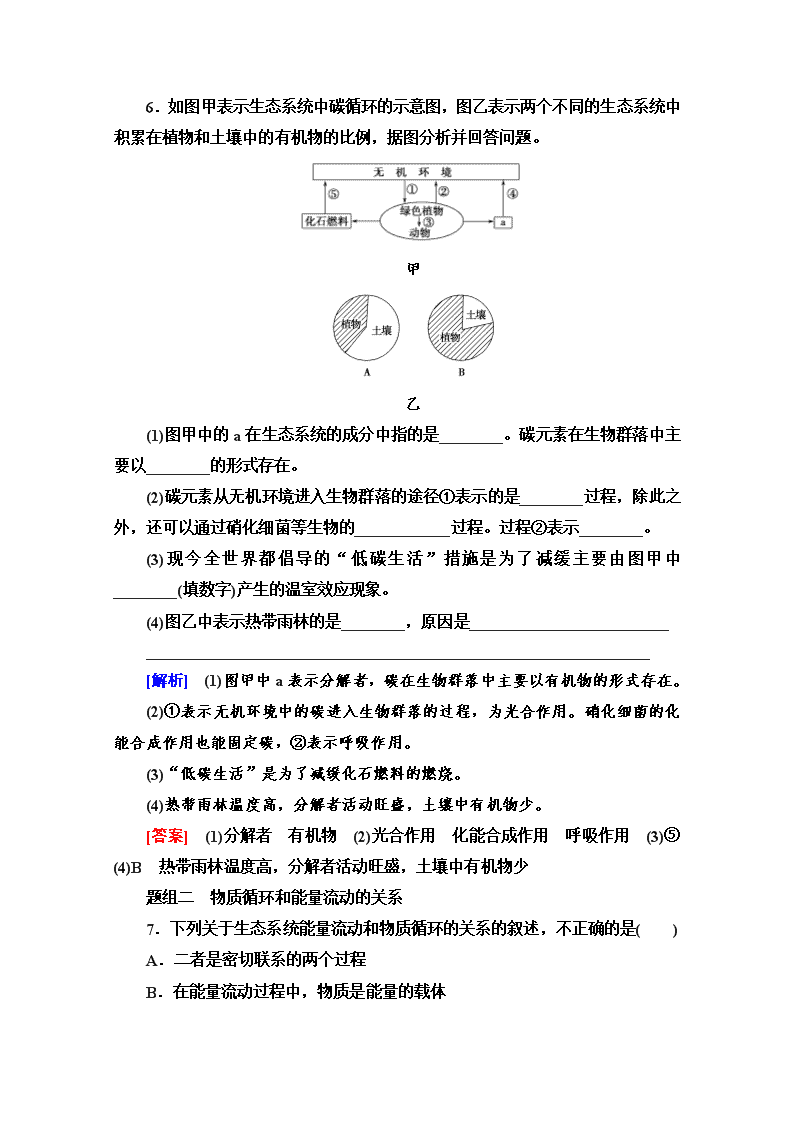

课时分层作业(八) 生态系统的物质循环 (建议用时:40 分钟) 题组一 碳循环 1.关于物质循环的叙述,正确的是( ) A.生产者与无机环境之间可以直接进行碳循环 B.消费者与无机环境之间可以直接进行碳循环 C.物质循环沿着食物链进行 D.不同的生态系统的物质循环在生态系统范围内独立地进行 A [消费者体内的碳能通过呼吸作用进入无机环境,但无机环境中的碳不能 直接进入消费者体内。] 2.(不定项)生态系统中 C、N 等元素流动的特点是( ) A.单向的 B.循环的 C.逐级递减 D.反复出现,由一种形式转化成另一种形式 BD [生态系统中物质循环是指元素的循环,在生态系统中物质循环的特点是 循环的,反复出现的,由一种形式转化成另一种形式。] 3.根据如图所示碳循环的部分过程进行的有关分析,不正确的是( ) A.参与①过程的生物包括生产者、消费者和分解者 B.②过程增强后①过程随之增强,故不能通过增强②减少大气中的 CO2 C.生物群落内部碳循环的形式是含碳的有机物 D.人类减少对③的依赖是当前缓解温室效应的重要措施 B [生物群落由生产者、消费者和分解者组成,它们通过呼吸作用(分解作用) 分解有机物,释放 CO2 进入无机环境。生活中可以通过植树造林、退耕还林(草) 等途径增强植物的光合作用,固定 CO2,减少生物群落排放到大气中的 CO2 量。 碳在生物体内(生物群落内)主要以含碳有机物的形式存在。目前,化石燃料的燃烧 是导致大气中 CO2 含量急剧上升的主要原因,因此,可以通过减少化石燃料的燃 烧缓解温室效应。] 4.(不定项)如图为生态系统碳循环示意图,下列分析正确的是( ) A.丙是生态系统中的初级消费者和次级消费者 B.甲→丁中碳以含碳有机物的形式流动 C.信息传递发生在甲、乙、丙、丁和无机环境之间 D.图中缺少植物呼吸作用的箭头 ABCD [题图中甲表示生产者,乙表示初级消费者,丙表示初级消费者和次 级消费者,丁表示分解者,A 项正确;在生物群落中,碳以含碳有机物的形式流 动,B 项正确;信息传递可以发生在生物之间,也可以发生在生物和环境之间,C 项正确;植物也进行呼吸作用释放 CO2,故题图中缺少植物呼吸作用的箭头,D 项正确。] 5.如图为生态系统碳循环示意图。请据图回答: (1)在生态系统的组成成分中,绿色植物属于_______________________, 细菌、真菌大多数属于__________。 (2)图中的 e 表示的生理作用是__________,b、c、d 表示的生理作用是 __________,f 所表示的动物与绿色植物之间的关系是__________。 [解析] (1)绿色植物能够进行光合作用固定二氧化碳,属于生产者;细菌和 真菌大多数是营腐生生活的,属于分解者。 (2)e 是绿色植物固定二氧化碳的光合作用,b、c、d 都进行呼吸作用产生二氧 化碳,f 表示动物以绿色植物为食,二者是捕食关系。 [答案] (1)生产者 分解者 (2)光合作用 呼吸作用 捕食 6.如图甲表示生态系统中碳循环的示意图,图乙表示两个不同的生态系统中 积累在植物和土壤中的有机物的比例,据图分析并回答问题。 甲 乙 (1)图甲中的 a 在生态系统的成分中指的是________。碳元素在生物群落中主 要以________的形式存在。 (2)碳元素从无机环境进入生物群落的途径①表示的是________过程,除此之 外,还可以通过硝化细菌等生物的____________过程。过程②表示________。 (3)现 今 全 世 界 都 倡 导 的 “低 碳 生 活 ” 措 施 是 为 了 减 缓 主 要 由 图 甲 中 ________(填数字)产生的温室效应现象。 (4)图乙中表示热带雨林的是________,原因是_________________________ _______________________________________________________________ [解析] (1)图甲中 a 表示分解者,碳在生物群落中主要以有机物的形式存在。 (2)①表示无机环境中的碳进入生物群落的过程,为光合作用。硝化细菌的化 能合成作用也能固定碳,②表示呼吸作用。 (3)“低碳生活”是为了减缓化石燃料的燃烧。 (4)热带雨林温度高,分解者活动旺盛,土壤中有机物少。 [答案] (1)分解者 有机物 (2)光合作用 化能合成作用 呼吸作用 (3)⑤ (4)B 热带雨林温度高,分解者活动旺盛,土壤中有机物少 题组二 物质循环和能量流动的关系 7.下列关于生态系统能量流动和物质循环的关系的叙述,不正确的是( ) A.二者是密切联系的两个过程 B.在能量流动过程中,物质是能量的载体 C.能量是物质循环的动力 D.从能量流动和物质循环的角度来看,生态系统是一个自给自足的系统 D [对于一个生态系统而言,物质是循环的,而能量沿食物链是单向传递、 逐级递减的,不是自给自足的,D 错误。] 8.(不定项 )图甲为生态系统的碳循环示意图;图乙为生态系统中能量流经第 二营养级的示意图。下列相关叙述中,正确的是( ) 甲 乙 A.图甲中的食物链是 a→d→e→f B.图甲 c 中的碳元素以有机物的形式进入生物群落 C.图乙中的 b 是用于第二营养级生长、发育和繁殖的能量 D.图乙粪便等的能量都来自第二营养级 AC [图甲中 c 是大气中的 CO2 库,a 是生产者,b 是分解者,d、e、f 是消 费者,所以图甲中的食物链是 a→d→e→f,A 正确。图甲 c 中的碳元素是以 CO2 的形式进入生物群落的,B 错误。图乙中的 a 代表的是第二营养级的同化量,减 去呼吸散失的能量就是用于自身生长、发育和繁殖的能量(b),C 正确。图乙中初 级消费者粪便中的能量属于第一营养级,D 错误。] 9.如图是农业生态系统的一种结构模式,下列有关分析中正确的是( ) A.农作物和人是该生态系统的主要成分 B.人和畜禽所处的营养级肯定是不同的 C.分解者的有效利用,提高了该生态系统的能量利用率 D.物质的良性循环,确保了能量的循环利用,减少了废物的积累 C [农作物是农业生态系统的主要成分,A 错误。人和畜禽都能以农作物为 食,可处在同一营养级,B 错误。食用真菌的栽培及沼气池发酵,使能量更多地 流向对人类有益的部分,提高了能量利用效率,C 正确。能量流动是单向、不循 环的,D 错误。] 题组三 探究土壤微生物的分解作用 10.为探究落叶是否是在土壤微生物的作用下腐烂的,下列实验设计中,错 误的是( ) A.可选择带有落叶的土壤为实验材料 B.将落叶平均分成两份,置于网兜中 C.把土壤分成两组,对照组土壤进行接种微生物处理,实验组土壤不做处理 D.将落叶连同网兜分别埋入对照组和实验组两组土壤中,观察落叶的腐烂情 况 C [本实验的自变量是土壤中是否有微生物,因此实验组土壤要进行灭菌处 理,对照组土壤保持自然状态。] 11.如图表示 a、b、c 三地区森林土壤有机物的分解情况,则分解者分解作 用的强弱依次是( ) A.a>b>c B.c>b>a C.c=b>a D.a>c=b A [森林中土壤有机物是植物落叶经风吹日晒形成的颗粒或碎屑,分解者再 将其分解成无机物,所以根据落叶供给量与土壤有机物量的差值可判断分解者分 解作用的强弱,即 a 地区森林中分解者分解作用最强,c 地区森林中分解者分解作 用最弱。] 12. (不定项)如图表示碳循环过程,图中 a、b、c、d 表示四种成分,箭头表示 各成分之间的关系。下列相关叙述中,正确的是( ) A.a 和 c 所包含的所有种群构成群落 B.c1 的同化量越大,流向 c2 的能量就越多 C.d 不一定是原核生物 D.b 的含量增加将减缓温室效应 BC [群落是指生活在一定的自然区域内的各种生物种群的总和,包括生产 者、消费者和分解者,A 错误;c1 的同化量越大,则流向 c2 的能量就越多,B 正 确;分解者一般是营腐生生活的细菌和真菌,细菌是原核生物,而真菌属于真核 生物,C 正确;大气中的二氧化碳增加,会加剧温室效应,D 错误。] 13.如图为生态系统中碳循环的部分示意图。下列说法不正确的是( ) A.物质循环伴随着能量的流动 B.能完成该循环的生物一定含有叶绿体和线粒体 C.A、B 所示的物质循环具有全球性 D.进行 A 过程的生物是自养型生物 B [生态系统中物质循环伴随着能量的流动;图中 A 过程为光合作用或化能 合成作用,B 过程为呼吸作用或分解者的分解作用,能完成该循环的生物不一定 含有叶绿体和线粒体;碳循环具有全球性;进行 A 过程的生物是自养型生物,属 于生产者。] 14.某生物兴趣小组的同学为证明某细菌对树叶的分解作用,分别提出三种 实验方案。其共同之处:将同一种树的落叶分成甲、乙两等份,实验过程保持树 叶湿润,其他实验条件和步骤如下表所示。哪种实验方案能达到目的( ) 序号 实验处理 甲 乙 方案一 无菌条件 自然条件 方案二 先灭菌,再置于适宜条件 下 自然条件 方案三 先灭菌,再置于适宜条件 下 先灭菌,然后接种某种细菌,最 后置于适宜条件下 A.方案一 B.方案二 C.方案三 D.三个方案都不能达到 C [欲证明树叶的分解是由“某种细菌”所引起的,应先将树叶灭菌,排除 其他微生物对实验结果的干扰,同时应将灭菌后的树叶分成两组,一组接种该细 菌,另一组不接种,两组均置于适宜条件下培养,以便对比分析得出结论。] 15.某课外实验小组欲探究生态系统中的碳循环。下列是该小组制订的实验 方案,请你帮助加以完善。 (1)实验目的:探究生态系统中的碳循环。 (2)实验原理:将一种动物和一种植物放在一个密闭的系统中,用 pH 试纸测 定此系统所发生的二氧化碳浓度的变化来探究碳的转化情况。 (3)实验材料和用具:试管架、4 支试管、铝箔 4 张、光源、若干只大小差不 多的田螺、若干基本相同的金鱼藻、50 mL 量筒、去氯的自来水、pH 试纸。 (4)实验步骤: 第一步:取 4 支相同的试管,加入等量的去氯的自来水,并编号 1、2、3、4。 第二步:1 号试管什么都不加,作为对照。2 号试管加入适量的田螺,3 号试 管加入适量的金鱼藻,4 号试管________________________。 第三步:测定每支试管中的 pH 后用双层铝箔将试管口封住。 第四步:将试管放在__________________。 (5)实验结果:1 号试管 pH 无变化,2 号试管的 pH__________,3 号试管的 pH 上升,4 号试管的 pH__________。 (6)实验结论:碳在无机环境、生产者和消费者之间通过光合作用和呼吸作用 进行转化。 [解析] 光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用产生二氧化碳,因此两者均可引起 溶液 pH 的变化。根据提供的实验材料和 1~3 号试管的设置可判断 4 号试管应同 时加入田螺和金鱼藻。2 号试管中田螺呼吸作用产生的二氧化碳溶于水中引起溶液 的 pH 降低;3 号试管内金鱼藻消耗二氧化碳引起溶液的 pH 升高;4 号试管中同 时加入等量的田螺和等量的金鱼藻,因此试管内的二氧化碳浓度可能不发生变化, 或基本不变。 [答案] (4)加入等量的田螺和等量的金鱼藻 较强的光源下照射 (5)下降 无变化(或基本不变) 不能正确判断营养级从而导致食物链(网)写错 16.如图为某生态系统的生物群落及无机环境的碳流动示意图,其中甲、乙、 丙为生态系统中的三种组成成分,A~D 代表 4 种动物。请分析回答下列问题: (1)该生态系统的分解者是__________。大气中 CO2 的来源除图中所示还包括 __________________________。 (2)写出图中存在的食物链(网):_____________________________________ (3)群落中 4 种动物的分层现象与食物和__________有关。 (4)人为因素导致图中__________的大量减少,是导致温室效应的原因之一。 [解析] (1)据图可知甲代表生产者,乙代表消费者,丙代表分解者,大气中 的二氧化碳除了来自生物群落中的呼吸作用之外,还可以来自化石燃料的燃烧。 (2)根据乙中各生物的能量值,可以判断出营养级从低到高的顺序为 A、B 和 C、D,其中 B 和 C 能量相等,应处于同一营养级。 (3)在群落的垂直方向上普遍存在分层现象,动物的分层现象主要与食物和栖 息环境有关。 (4)温室效应是大气中二氧化碳浓度过高造成的,主要原因是二氧化碳的大量 排放和植物(甲)的大量减少。 [答案] (1)丙 化石燃料的燃烧 (2)甲 ABCD (3)栖息环境 (4)甲查看更多