- 2021-09-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 40页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

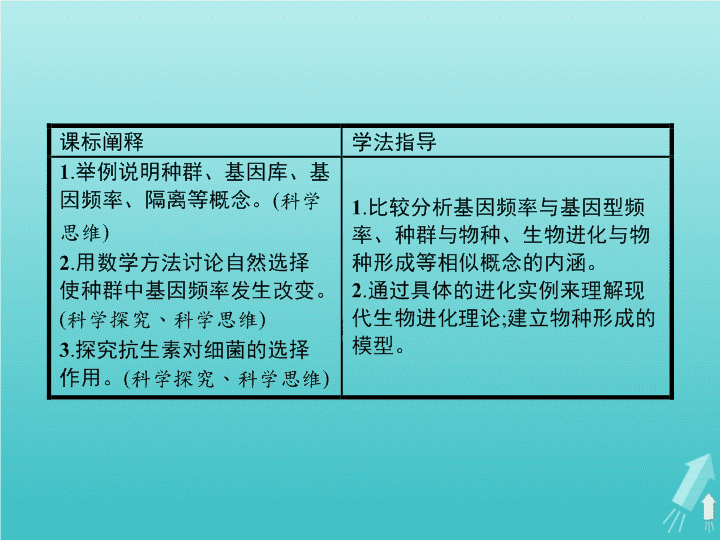

2020新教材高中生物第6章生物的进化第3节种群基因组成的变化与物种的形成课件 人教版必修第二册

第 3 节 种群基因组成的变化与物种的形成 一、种群基因组成的变化 ( 一 ) 种群和种群基因库 1 . 种群 : 指生活在一定区域的 同种生物 全部个体的集合。 2 . 种群中的个体彼此可以交配 , 并通过 繁殖 将各自的基因传递给后代 , 因此 , 也是生物繁殖的基本单位。 3 . 基因库与基因频率 (1) 种群的基因库 : 指一个种群中全部个体所含有的全部 基因 。 (2) 基因频率 : 在一个种群基因库中 , 某个基因 占全部 等位基因 的比值。 (3) 计算 : 从某个群体中随机抽取 100 个个体 , 测知基因型为 AA 、 Aa 、 aa 的个体分别是 30 、 60 和 10 个 , 则基因 A 的频率为 60% ; 基因 a 的频率为 40% 。基因型 AA 的频率为 30% ; 基因型 Aa 的频率为 60% ; 基因型 aa 的频率为 10% 。 ( 基因型频率 = 某基因型个体数 / 某种群个体总数 ) ( 二 ) 种群基因频率的变化 1 . 达尔文提出 , 可遗传的变异提供了生物进化的原材料。可遗传的变异来源于 基因突变 、 基因重组 和 染色体变异 。其中 , 基因突变 和 染色体变异 统称为突变。 2 . 可遗传变异的形成、特点和作用。 (1) 形成 ① 基因突变 产生等位基因。 ② 通过有性生殖过程中的基因重组 , 可以形成多种多样的 基因型 。 (2) 特点 : 随机的、 不定向的 。 (3) 作用 : 只提供生物进化的 原材料 , 不能决定生物进化的 方向 。 ( 三 ) 自然选择对种群基因频率变化的影响 ( 四 ) 探究抗生素对细菌的选择作用 1 . 实验原理 : 一般情况下 , 一定浓度的抗生素会杀死细菌 , 但变异的细菌可能产生 耐药性 。在实验室连续培养细菌时 , 如果向培养基中添加抗生素 , 耐药菌有可能存活下来。 2 . 方法步骤 【思考讨论】 实验结束后 , 为什么应将耐药菌、培养基、纸片等进行高温灭菌处理 ? 提示 : 防止对环境造成污染。 预习反馈 判断正误。 (1) 判断下列所述情况是否是一个种群。 ① 一个池塘中的所有鱼类。 ( × ) ② 甲地池塘中的鲤鱼和乙地池塘中的鲤鱼。 ( × ) ③ 一个池塘中的所有成年鲤鱼。 ( × ) (2) 一个种群中某基因占所有基因的比率叫作基因频率。 ( × ) (3) 所有变异都是生物进化的原材料。 ( × ) (4) 基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向。 ( × ) (5) 即使没有突变 , 进化也可以发生。 ( √ ) (6) 自然选择决定了生物变异和进化的方向。 ( × ) (7) 一般来说 , 在自然环境中 , 频率高的基因所控制的性状更适应环境。 ( √ ) 二、隔离在物种形成中的作用 预习反馈 判断正误。 (1) 只要能够交配便是同一物种。 ( × ) (2) 马和驴交配产生的后代 —— 骡 , 是一个新物种。 ( × ) (3) 存在生殖隔离的种群不一定存在地理隔离。 ( √ ) (4) 两个池塘中的鲤鱼是两个种群 , 存在生殖隔离现象。 ( × ) (5) 突变的可遗传性阻碍生物进化。 ( × ) (6) 物种的形成可以不经过隔离。 ( × ) (7) 地理隔离导致的结果是不能产生可育的后代。 ( × ) (8) 地理隔离的出现导致基因频率的改变 , 标志新物种的形成。 ( × ) (9) 生殖隔离一定来自地理隔离。 ( × ) 探究点一 探究点二 探究点三 基因库、基因频率和基因型频率 问题情景 分析材料 , 根据孟德尔的分离定律 , 回答下列问题。 材料 在某昆虫种群中 , 决定翅色为绿色的基因为 A, 决定翅色为褐色的基因为 a, 从这个种群中随机抽取 100 个个体 , 测得基因型为 AA 、 Aa 和 aa 的个体数量分别为 30 、 60 和 10, 就这对等位基因来说 , 每个个体可以看作含有 2 个基因。假设该昆虫种群非常大 , 所有的雌雄个体间都能自由交配并产生后代 , 没有迁入和迁出 , 自然选择对翅色这一相对性状没有作用 , 基因 A 和 a 都不产生突变。 1 . 该种群产生的 A 配子和 a 配子的比率各是多少 ? 子一代基因型的频率各是多少 ? 提示 : A 配子占 60%,a 配子占 40% 。子一代基因型的频率 :AA 占 36%,Aa 占 48%,aa 占 16% 。 探究点一 探究点二 探究点三 2 . 子一代种群的基因频率各是多少 ? 提示 : 子一代种群的基因频率 :A 占 60%,a 占 40% 。 3 . 子二代、子三代以及若干代以后 , 种群的基因频率会同子一代一样吗 ? 请完成下表。 提示 : 子三代、子四代以及若干代以后 , 种群的基因频率与子一代一样。 探究点一 探究点二 探究点三 4 . 若上述计算结果是建立在五个假设条件基础上的。对自然界种群来说 , 这五个条件都成立吗 ? 你能举出哪些实例 ? 提示 : 对自然界的种群来说 , 这五个条件不可能同时都成立。例如 , 昆虫的翅色与环境色彩不一致 , 容易被天敌发现 , 自然选择对种群翅色这一性状有作用。 探究点一 探究点二 探究点三 归纳提升 种群中基因频率的计算规律 1 . 在种群中一对等位基因的基因频率之和等于 1, 基因型频率之和也等于 1 。 2 . 基因频率的计算规律 ( 以人类为例 ) (1) 若某基因在常染色体上 , 则 3 . 根据基因型频率计算基因频率的方法 A 的基因频率 =AA 的基因型频率 +1/2Aa 的基因型频率 ,a 的基因频率 =aa 的基因型频率 +1/2Aa 的基因型频率 探究点一 探究点二 探究点三 4 . 根据遗传平衡定律计算基因频率和基因型频率 (1) 遗传平衡定律 在一个有性生殖的自然种群中 , 在符合以下 5 个条件的情况下 , 各等位基因的频率和基因型频率在一代一代的遗传中是稳定不变的 , 或者说是保持着基因平衡的 , 又称为哈迪 — 温伯格定律。 ① 种群足够大 ; ② 种群中个体间的交配是随机的 ; ③ 没有突变发生 ; ④ 没有新基因加入 ; ⑤ 没有自然选择。 探究点一 探究点二 探究点三 (2) 基因频率与基因型频率的特点 设 A 的基因频率为 p ,a 的基因频率为 q , 则 p+q= 1 。 即 AA 的基因型频率 = p 2 ,Aa 的基因型频率 =2 pq ,aa 的基因型频率 = q 2 。 探究点一 探究点二 探究点三 典例剖析 某植物种群 , 基因型为 AA 的个体占 30%, 基因型为 aa 的个体占 20%, 回答下列问题。 (1) 该植物种群中 A 、 a 的基因频率分别是 。 (2) 若该种植物自交 , 后代中基因型为 AA 、 aa 的个体分别占 、 。这时 ,A 、 a 的基因频率分别是 。 (3) 依现代生物进化理论 , 该种植物在这两年中是否发生了进化 ? , 原因是 。 (4) 若第三年由于环境突然变化 , 基因型为 aa 的个体全部死亡 , 则该种群 A 、 a 的基因频率的变化趋势是 。 (5) 由此可见 , 进化的基本单位是 , 进化的原材料由 提供 , 进化的实质是 。 探究点一 探究点二 探究点三 解析 : A 的基因频率 =30%+1/2×(1-30%-20%)=55%,a 的基因频率 =1-55%=45% 。该种植物自交后 ,AA 的基因型频率 =30%×1+50%×1/4=42.5%,aa 的基因型频率 =20%×1+50%×1/4=32.5%, 此时 A 的基因频率 =42.5%+1/2(1-42.5%-32.5%)=55%,a 的基因频率 =1-55%=45% 。生物进化的实质是种群基因频率的改变 , 若种群基因频率没有改变 , 则该种群没有发生进化。 答案 : (1)55%,45% (2)42.5% 32.5% 55%,45% (3) 没有 种群的基因频率没发生改变 (4)A 的基因频率增大 ,a 的基因频率减小 (5) 种群 突变和基因重组 种群基因频率的改变 探究点一 探究点二 探究点三 活学活练 1 . 蜗牛的有条纹 (A) 对无条纹 (a) 为显性。在一个地区的蜗牛种群内 , 有条纹 (AA) 个体占 55%, 无条纹个体占 15%, 若蜗牛间进行自由交配得到 F 1 , 则 F 1 中 A 的基因频率和 Aa 的基因型频率分别为 ( ) A.30%,21% B.30%,42% C.70%,21% D.70%,42% 解析 : 在一个地区的蜗牛种群内 , 有条纹 (AA) 个体占 55%, 无条纹个体占 15%, 则有条纹 (Aa) 个体占 30%,A 的基因频率 =AA 的基因型频率 +1/2×Aa 的基因型频率 =55%+1/2×30%=70%, 同理 ,a 的基因频率 =30% 。若蜗牛间进行自由交配得到 F 1 , 根据遗传平衡定律 ,F 1 中 Aa 的基因型频率 =2×70%×30%=42% 。 答案 : D 探究点一 探究点二 探究点三 2 . 现有一个非常庞大的某昆虫种群 , 个体间随机交配 , 没有迁入和迁出 , 无突变 , 自然选择对 A 和 a 基因控制的性状没有作用 , 从该种群中随机抽取若干个体 , 测得基因型为 aa 的个体所占比例为 16%, 若将该种群中 aa 的个体全部淘汰 , 剩余的个体随机交配 , 则下一代中 aa 个体所占的比例为 ( ) A.1/49 B.2/49 C.4/49 D.8/49 解析 : aa 个体所占比例为 16%,a 的频率 =40%,A 的频率 =60%,AA 的频率 =36%,Aa 的频率 =1-16%-36%=48%, 如将 aa 个体淘汰 , 则该淘汰后种群中 AA ∶ Aa=3 ∶ 4, 此时 ,a 的频率 =4/(7×2)=2/7, 则下一代中 aa 个体所占比例 =2/7×2/7=4/49,C 项正确。 答案 : C 探究点一 探究点二 探究点三 3 . 某生物兴趣小组抽样调查的 200 人中 , 各种基因型和人数情况如下表所示 , 则这 200 人中 ,X b 的基因频率为 ( ) A.85% B.30% C.20% D.15% 解析 : 女性的体细胞中 B 或 b 基因共两个 , 男性的体细胞中只有一个 B 或 b 基因 , 则 X B 与 X b 的总数量为 78×2+14×2+8×2+70+30=300,X b 的数量是 14+8×2+30=60, 故 X b 的基因频率为 60/300×100%=20% 。 答案 : C 探究点一 探究点二 探究点三 物种形成与生物进化 问题情景 结合教材 P117“ 思考 · 讨论 ” 中加拉帕戈斯群岛地雀的进化 , 完善下列物种形成图解 , 并讨论解决下列问题。 探究点一 探究点二 探究点三 1 . 物种和种群有什么区别 ? 二者存在什么关系 ? 提示 : 种群强调的是同一自然区域、同种生物的全部个体 , 物种则强调能相互交配并产生可育后代的一群生物。同一种群的个体一定属于同一物种 , 同一物种的个体可能分布于不同的区域形成不同的种群。不同种群的个体可能属于同一物种 , 不同物种的个体一定属于不同的种群。 2 . 对不同岛屿上的地雀种群来说 , 环境的作用有没有差别 ? 这对种群基因频率的变化产生什么影响 ? 如果这片海域只有一个小岛 , 还会形成这么多种地雀吗 ? 提示 : 由于不同岛屿的地形和植被条件不一样 , 因此环境的作用有差别 , 导致种群基因频率朝不同的方向改变。如果这片海域只有一个小岛 , 个体间可以杂交 , 存在基因交流 , 不会形成这么多种地雀。 探究点一 探究点二 探究点三 3 . 通过地雀的形成过程 , 你能说出物种形成需要经过哪些环节吗 ? 物种形成和生物进化有什么关系 ? 提示 : (1) 突变和基因重组产生进化的原材料 ;(2) 自然选择决定生物进化的方向 ;(3) 隔离导致物种的形成。物种的形成必定伴随生物的进化 , 但生物的进化不一定导致新物种的形成。 4 . 若由于某种原因 , 某二倍体植物加倍成了四倍体植物 , 那么该四倍体和二倍体之间存在生殖隔离吗 ? 这说明什么 ? 提示 : 该二倍体植物与其加倍形成的四倍体植物的杂交后代是三倍体 , 三倍体是不育的 , 所以该四倍体与对应的二倍体之间存在生殖隔离。这说明有时候不经过地理隔离也能产生生殖隔离。 探究点一 探究点二 探究点三 归纳提升 1 . 隔离在物种形成中的作用 不同种群间的个体 , 在自然条件下基因不能自由交流的现象叫作隔离。地理隔离和生殖隔离是最常见的隔离类型。 探究点一 探究点二 探究点三 探究点一 探究点二 探究点三 2 . 物种形成的方式 (1) 渐变式 (2) 爆发式 爆发式物种形成是在一个较短时间内完成的 , 主要起源于个体的染色体变异或远缘杂交以及染色体加倍等 , 如六倍体普通小麦的形成。 探究点一 探究点二 探究点三 3 . 物种形成与生物进化的关系 易错警示与物种形成有关的两个 “ 不一定 ” (1) 物种的形成不一定都需要经过地理隔离 , 如多倍体的产生。 (2) 生物进化不一定导致物种的形成。 探究点一 探究点二 探究点三 典例剖析 由于某种原因 , 某一小岛上的野兔原种种群的部分个体分别迁移到了两个其他的小岛上。下图表示野兔原种进化的过程 , 下列相关说法不正确的是 ( ) A. 新物种 1 与新物种 2 基因库不完全相同 B. 由野兔原种形成新物种显示了物种形成的一种方式 , 即经地理隔离而达到生殖隔离 C. 图中 X 、 Y 分别表示突变和基因重组、自然选择 ,Z 仅表示自然选择过程 D. 在新物种形成的过程中一定存在种群基因频率的改变 探究点一 探究点二 探究点三 解析 : 新物种 1 与新物种 2 的基因库有相同之处 , 也有不同之处 ; 图中显示了经地理隔离达到生殖隔离的形成新物种的一种方式 ; 种群产生不同性状是突变和基因重组的结果 , 有利性状个体保存是自然选择的结果 , 因此 ,X 、 Y 分别表示突变和基因重组、自然选择 ,Z 表示生殖隔离 ; 在新物种形成的过程中 , 自然选择的作用使种群的基因频率发生了定向改变。 答案 : C 探究点一 探究点二 探究点三 活学活练 下列与生物进化有关的叙述 , 正确的是 ( ) A. 基因型为 Dd 的高茎豌豆逐代自交 , 纯合高茎的基因型频率增加 , 表明豌豆正在进化 B. 一片树林中的黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖在自然选择作用下由一个物种进化成两个种群 C. 二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交可培育出三倍体西瓜 , 表明这两种西瓜并无生殖隔离 D. 害虫因为变异而存在抗药性差异 , 农药的选择作用导致抗药性强的基因频率增加 探究点一 探究点二 探究点三 解析 : 判断种群是否在进化是根据种群中基因频率是否发生改变 , 不是基因型频率是否发生改变 ,A 项错误 ; 黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖虽然表现型不同 , 但它们不存在生殖隔离 , 所以不是两个物种 , 它们生活在同一生活区域 , 属于同一种群 ,B 项错误 ; 三倍体西瓜不可育 , 所以它的两亲本存在生殖隔离 ,C 项错误 ; 害虫因为变异而存在抗药性差异 , 农药的选择作用导致抗药性强的基因频率增加 ,D 项正确。 答案 : D 探究点一 探究点二 探究点三 探究抗生素对细菌的选择作用 问题情景 结合教材 P115“ 探究抗生素对细菌的选择作用 ”, 讨论解决下列问题。 1 . 在培养基上是否有细菌生长 ? 在放有抗生素纸片的区域呢 ? 提示 : 在培养基上有细菌生长繁殖。在放有抗生素纸片的区域可能有细菌生长繁殖 , 也可能没有细菌生长繁殖。 2 . 连续培养几代后 , 抑菌圈的直径发生了什么变化 ? 这说明抗生素对细菌产生了什么作用 ? 提示 : 抑菌圈的直径大小表明该种抗生素的杀菌能力 , 直径越大 , 杀菌能力越强。连续培养几代后 , 抑菌圈的直径会变小 , 说明通过抗生素的选择作用 , 细菌中的耐药性类型越来越多。 探究点一 探究点二 探究点三 3 . 在本实验的培养条件下 , 耐药菌所产生的变异有利还是有害的 ? 你怎么理解变异是有利还是有害的 ? 提示 : 细菌产生的耐药性变异有利于细菌的生存 , 属于有利变异。在生物进化中 , 生物产生的有利变异是指有利于生物生存 , 适应环境的变异 , 而不是对人类有利的变异。 4 . 滥用抗生素的现象十分普遍 , 请举例说明滥用抗生素的危害。 提示 : ① 增强细菌抗药性 : 抗生素的滥用及不合理使用在一定程度上使抗生素接触细菌的机会增大 , 诱导细菌抵抗力产生 , 减弱抗生素的药效 , 甚至完全不起作用。 ② 不良反应繁多 : 滥用抗生素导致大量不良反应产生。如抗生素中应用氯霉素时可引发再生障碍性贫血发生。 ③ 菌群失调 : 抗生素的长期大量滥用 , 使未被抑制的细菌类型繁殖迅速 , 造成菌群失调的情况 , 导致患者免疫力下降 , 病情加重或产生新的病变。 探究点一 探究点二 探究点三 归纳提升 1 . 实验变量分析 2 . 抑菌圈直径与抗药性的关系 抑菌圈的直径大小表明该种抗生素的杀菌能力 , 直径越大 , 杀菌能力越强。 探究点一 探究点二 探究点三 典例剖析 检测细菌对各种抗生素的药敏程度实验方法如下 : 在固体培养基中培养着状态相同的某种细菌 , 将含有一定浓度不同抗生素的滤纸片 ( 大小相同 ) 放置在不同固体培养基的表面 , 抗生素向周围扩散 , 如果抑制该细菌生长 , 则在滤纸片周围出现抑菌圈 ( 图 1 中里面的圈 ), 结果如下图所示。 探究点一 探究点二 探究点三 (1) 衡量本实验结果的指标是 。 (2) 图 1 中抑制细菌最有效的是 培养皿中的抗生素。 (3) 用上述最有效的抗生素对细菌进行处理 , 并测定细菌数量变化 , 如图 2 所示。 ① 向培养基中加抗生素的时刻为 点。 ② 细菌种群进化是定向的 , 而变异是 , 细菌的抗药性产生于环境变化之 ( 填 “ 前 ”“ 中 ” 或 “ 后 ”), 抗生素对细菌变异的作用不是 “ 诱导 ”, 而是 。 ③ 尽管有抗药性基因存在 , 但使用抗生素仍然能治疗由细菌引起的感染 , 原因在于细菌种群中 。 探究点一 探究点二 探究点三 解析 : (1) 本实验是研究抗生素抑制细菌生长的作用大小 , 可用抑菌圈的大小作为衡量指标。 (2) 通过抑菌圈的大小来确定杀菌能力 , 即抑菌圈越大 , 杀菌能力越强。 (3) ① 抗生素会使细菌中不具有抗药性的个体大量死亡而数量下降 , 所以 B 点是使用抗生素的起点。 ② 变异是不定向的 , 而自然选择是定向的 , 细菌的抗药性在环境变化之前就已经产生了 , 环境是性状的选择者 , 而不是诱导者。 ③ 在细菌种群中 , 含有抗药性基因的个体只占极少数。 答案 : (1) 抑菌圈的大小 (2)B (3) ① B ② 不定向的 前 选择 ③ 有抗药性基因的个体占极少数 探究点一 探究点二 探究点三 活学活练 1 . 在一块马铃薯甲虫成灾的地里 , 喷了一种新的农药后 , 约 98% 的甲虫死了 , 约 2% 的甲虫生存了下来 , 生存下来的原因是 ( ) A. 有基因突变产生的抗药性个体存在 B. 以前曾喷过某种农药 , 对农药有抵抗力 C. 约有 2% 的甲虫未吃到沾有农药的叶子 D. 生存下来的甲虫是身强体壮的个体 解析 : 生存下来的马铃薯甲虫是由于本来就具有抗药性基因 , 而新基因的产生来自基因突变 , 因此 A 项正确。 答案 : A 探究点一 探究点二 探究点三 2 . 白纹伊蚊是传染登革热病毒的媒介之一。有一地区在密集喷洒杀虫剂后 , 此蚊种群量减少了 99% 。但是一年后 , 该种群又恢复到原来的数量 , 此时再度喷洒相同量的杀虫剂后 , 仅杀死了 40% 的白纹伊蚊。其可能的原因是 ( ) A. 杀虫剂造成白纹伊蚊基因突变 , 产生抗药性基因 B. 白纹伊蚊身体累积的杀虫剂增加了自身的抗药性 C. 原来的白纹伊蚊种群中少数个体有抗药性基因 D. 第一年的白纹伊蚊种群没有基因的变异 解析 : 在使用杀虫剂之前 , 白纹伊蚊种群中就有少数个体有抗药性基因 , 杀虫剂只是对其抗药性进行了定向选择。 答案 : C查看更多