- 2021-09-25 发布 |

- 37.5 KB |

- 15页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【生物】2020届 一轮复习 人教版 DNA是主要的遗传物质 学案

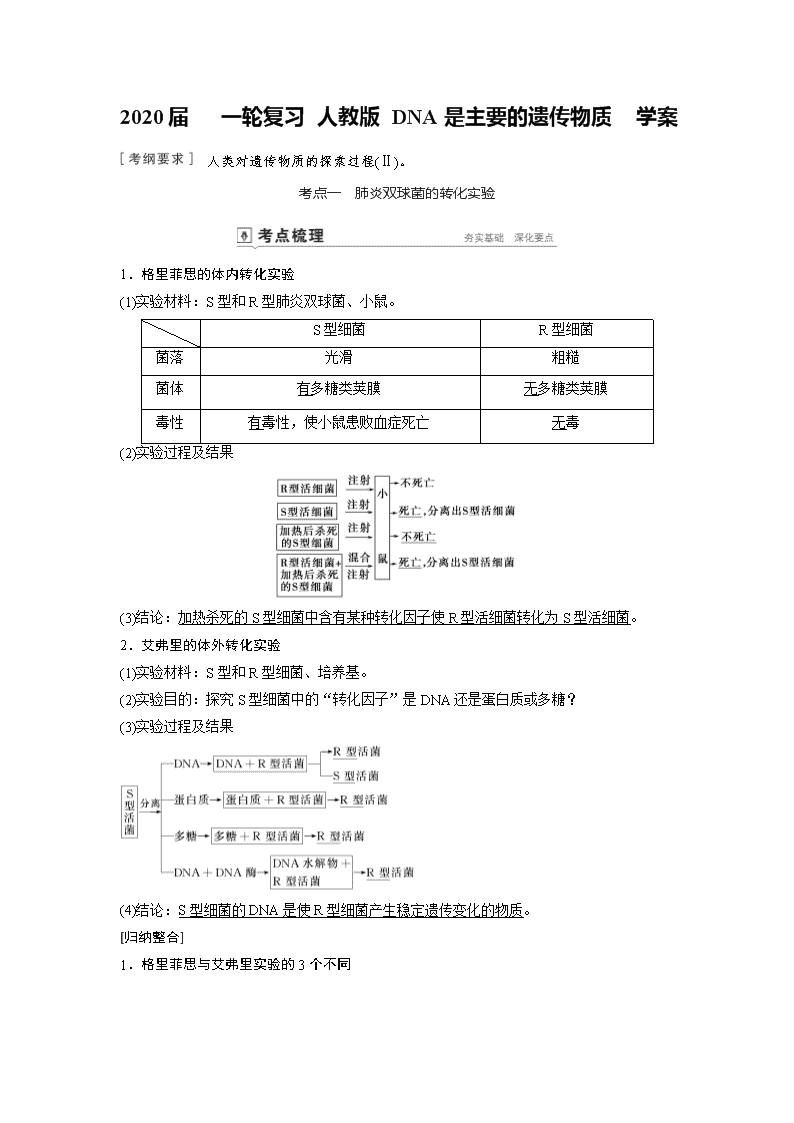

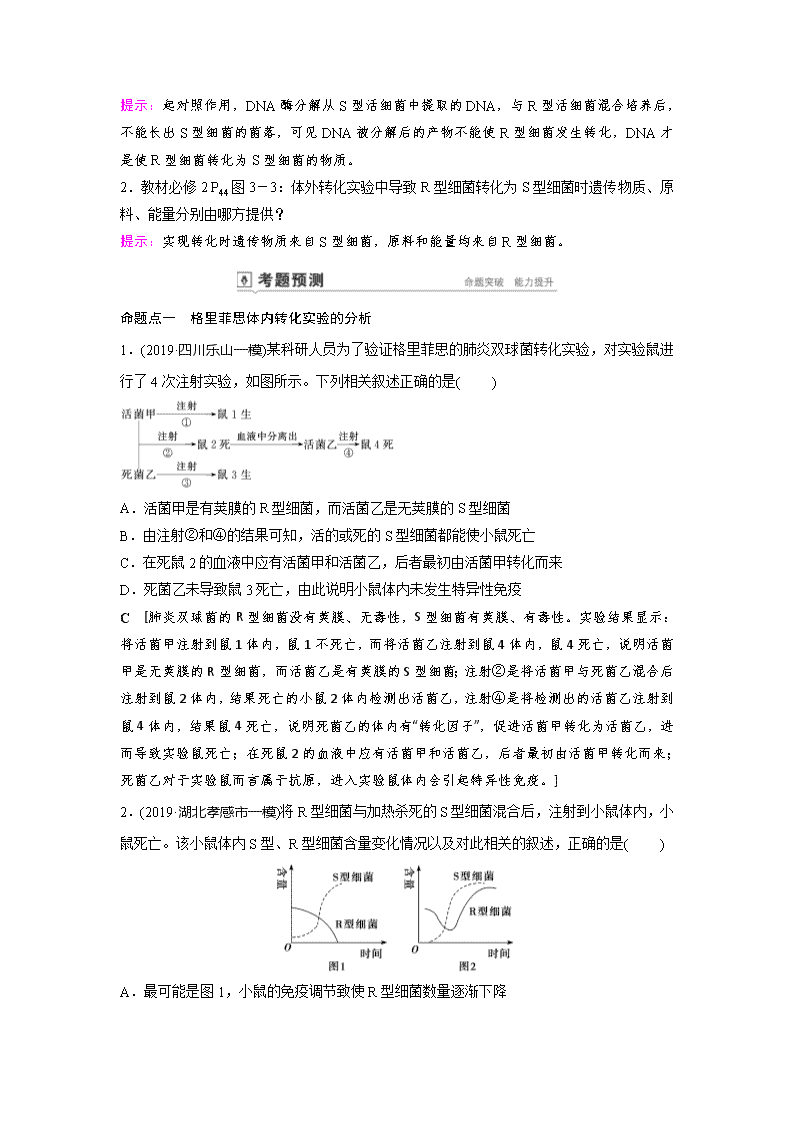

2020届 一轮复习 人教版 DNA是主要的遗传物质 学案 人类对遗传物质的探索过程(Ⅱ)。 考点一 肺炎双球菌的转化实验 1.格里菲思的体内转化实验 (1)实验材料:S型和R型肺炎双球菌、小鼠。 S型细菌 R型细菌 菌落 光滑 粗糙 菌体 有多糖类荚膜 无多糖类荚膜 毒性 有毒性,使小鼠患败血症死亡 无毒 (2)实验过程及结果 (3)结论:加热杀死的S型细菌中含有某种转化因子使R型活细菌转化为S型活细菌。 2.艾弗里的体外转化实验 (1)实验材料:S型和R型细菌、培养基。 (2)实验目的:探究S型细菌中的“转化因子”是DNA还是蛋白质或多糖? (3)实验过程及结果 (4)结论:S型细菌的DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。 [归纳整合] 1.格里菲思与艾弗里实验的3个不同 2.S型细菌和R型细菌转化的实质 (1)加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活,DNA在加热过程中,双螺旋解开,氢键断裂,但缓慢冷却时,其结构可恢复。 (2)转化的实质是S型细菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,即实现了基因重组。 (3)一般情况下,转化率很低,形成的S型细菌很少,转化后形成的S型细菌可以遗传下去,快速繁殖形成大量的S型细菌,说明S型细菌的DNA是遗传物质。 [思维探究] 肺炎双球菌的体内、体外转化实验图解分析 注:图1图示的实线表示R型菌,虚线表示S型菌。 (1)据图1图示的ab段R型菌数量减少,其原因是什么? 提示:小鼠体内形成对抗R型菌的抗体,致使R型菌数量减少。 (2)据图1图示的bc段R型菌数量增多,其原因是什么? 提示:b之前,已有少量R型菌转化为S型菌,S型菌能降低小鼠的免疫力,造成R型菌大量繁殖。 (3)据图2分析在对R型细菌进行培养之前,必须首先进行的工作是什么? 提示:分离并提纯S型细菌的DNA、蛋白质、多糖等物质。 (4)依据上述实验,可做出怎样的假设? 提示:DNA是遗传物质。 [教材深挖] 1.教材必修2 P44中图3-3:肺炎双球菌的体外转化实验中,设置“S型细菌的DNA中加DNA酶”实验组的作用是什么? 提示:起对照作用,DNA酶分解从S型活细菌中提取的DNA,与R型活细菌混合培养后,不能长出S型细菌的菌落,可见DNA被分解后的产物不能使R型细菌发生转化,DNA才是使R型细菌转化为S型细菌的物质。 2.教材必修2 P44图3-3:体外转化实验中导致R型细菌转化为S型细菌时遗传物质、原料、能量分别由哪方提供? 提示:实现转化时遗传物质来自S型细菌,原料和能量均来自R型细菌。 命题点一 格里菲思体内转化实验的分析 1.(2019·四川乐山一模)某科研人员为了验证格里菲思的肺炎双球菌转化实验,对实验鼠进行了4次注射实验,如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A.活菌甲是有荚膜的R型细菌,而活菌乙是无荚膜的S型细菌 B.由注射②和④的结果可知,活的或死的S型细菌都能使小鼠死亡 C.在死鼠2的血液中应有活菌甲和活菌乙,后者最初由活菌甲转化而来 D.死菌乙未导致鼠3死亡,由此说明小鼠体内未发生特异性免疫 C [肺炎双球菌的R型细菌没有荚膜、无毒性,S型细菌有荚膜、有毒性。实验结果显示:将活菌甲注射到鼠1体内,鼠1不死亡,而将活菌乙注射到鼠4体内,鼠4死亡,说明活菌甲是无荚膜的R型细菌,而活菌乙是有荚膜的S型细菌;注射②是将活菌甲与死菌乙混合后注射到鼠2体内,结果死亡的小鼠2体内检测出活菌乙,注射④是将检测出的活菌乙注射到鼠4体内,结果鼠4死亡,说明死菌乙的体内有“转化因子”,促进活菌甲转化为活菌乙,进而导致实验鼠死亡;在死鼠2的血液中应有活菌甲和活菌乙,后者最初由活菌甲转化而来;死菌乙对于实验鼠而言属于抗原,进入实验鼠体内会引起特异性免疫。] 2.(2019·湖北孝感市一模)将R型细菌与加热杀死的S型细菌混合后,注射到小鼠体内,小鼠死亡。该小鼠体内S型、R型细菌含量变化情况以及对此相关的叙述,正确的是( ) A.最可能是图1,小鼠的免疫调节致使R型细菌数量逐渐下降 B.最可能是图2,小鼠体内的S型细菌最初来自R型细菌的转化 C.最可能是图1,死亡小鼠体内只能分离出活的S型细菌 D.最可能是图2,小鼠体内S型细菌与R型细菌为共生关系 B [随着R型细菌转化成S型细菌,S型细菌的数量变化呈“S”型曲线,而R型细菌在小鼠体内开始时大部分会被免疫系统消灭,随着小鼠免疫系统的破坏,R型细菌数量又开始增加。] 命题点二 艾弗里的体外转化的分析 3.(2019·河南八市测评)某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验: ①S型菌的DNA+DNA酶→加入R型菌→注入小鼠 ②R型菌的DNA+DNA酶→加入S型菌→注入小鼠 ③R型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型菌的DNA→注入小鼠 ④S型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型菌的DNA→注入小鼠 以上4个实验中小鼠存活的情况依次是( ) A.存活、存活、存活、死亡 B.存活、死亡、存活、死亡 C.死亡、死亡、存活、存活 D.存活、死亡、存活、存活 D [DNA酶能将DNA水解,因此不能使R型细菌转化为S型细菌,①中小鼠不死亡。②加入的是S型细菌,小鼠死亡。高温能使细菌死亡,使酶失去活性,因此③④中小鼠都不死亡。] 4.(2019·山东威海模拟)艾弗里完成肺炎双球菌体外转化实验后,持反对观点者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。已知S型肺炎双球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是荚膜产生的)。下列实验设计思路能反驳上述观点的是( ) A.R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌 B.R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现S型菌 C.R型菌+S型菌DNA→预期出现S型菌 D.R型菌+S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌 A [R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌,该实验证明细菌中的一些与荚膜形成无关的性状(如抗药性)也会发生转化,而且抗青霉素的S型菌DNA中存在抗青霉素的基因和控制荚膜合成的基因。因此,该实验结果表明上述对艾弗里所得结论的怀疑是错误的。] 考点二 噬菌体侵染细菌实验 1.实验方法 同位素标记法,用35S、32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA。 2.实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌 (1)T2噬菌体的结构 (2)T2噬菌体的生活方式:大肠杆菌体内寄生生活。 3.实验过程 (1)标记噬菌体 (2)侵染细菌 4.实验结果分析 分组 结果 结果分析 32P标记的噬菌体+大肠杆菌 上清液中几乎无32P, 32P主要分布在宿主细胞内 32PDNA进入了宿主细胞内 35S标记的噬菌体+大肠杆菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中 35S蛋白质外壳未进入宿主细胞 5.结论:子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的,DNA是遗传物质。 [归纳整合] 1.噬菌体的复制式增殖过程的模型构建及相关解读 (1)模板:进入细菌体内的噬菌体DNA。 (2)合成噬菌体DNA的原料:大肠杆菌提供的四种脱氧核苷酸。 (3)合成噬菌体的蛋白质 2.噬菌体侵染细菌实验的“3次涉及”与“2个关键环节”的归纳 (1)三次涉及大肠杆菌 (2)两个关键环节——“保温”与“搅拌” ①侵染时间要合适——若保温时间过短或过长会使32P组的上清液中出现放射性。原因是部分噬菌体未侵染或子代噬菌体被释放出来。 ② “搅拌”要充分——如果搅拌不充分,35S组部分噬菌体与大肠杆菌没有分离,噬菌体与细菌共存于沉淀物中,这样造成沉淀物中出现放射性。 3.肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验的比较 肺炎双球菌体外转化实验 噬菌体侵染细菌实验 设计思路 设法将DNA与其他物质分开,单独、直接研究它们各自不同的遗传功能 处理方法 直接分离:分离S型菌的DNA、多糖、蛋白质等,分别与R型菌混合培养 同位素标记法:分别用同位素35S、32P标记蛋白质和DNA 结论 ①证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质 ②说明了遗传物质可发生可遗传的变异 ①证明DNA是遗传物质,但不能证明蛋白质不是遗传物质 ②说明DNA能控制蛋白质的合成 ③说明DNA能自我复制 (1)培养含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒必须寄生在活细胞内,所以应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。 (2)DNA和蛋白质都含有H和C,用这两种元素标记,结果是噬菌体的蛋白质外壳和DNA都被标记,导致进行噬菌体侵染细菌实验时,不能确定哪一种物质进入细菌,从而不能确定哪一种物质是遗传物质。 [思维探究] 1952年“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯研究了噬菌体的蛋白质和DNA在侵染细菌过程中的功能,搅拌离心后的实验数据如图所示,请分析: (1)图中被侵染的细菌的存活率基本保持在100%,本组数据的意义是什么? 提示:作为对照组,以证明细菌未裂解。 (2)细胞外的32P含量有30%,原因是什么? 提示:有部分标记的噬菌体还没有侵染细菌。 [教材深挖] 1.教材P45“相关信息”及“侧栏思考”:为什么不能用18O和14C标记细菌,再用被标记的细菌来培养噬菌体? 提示:DNA和蛋白质都含有O和C,用这两种元素标记,结果是噬菌体的蛋白质外壳和DNA都被标记,导致进行噬菌体侵染细菌实验时,不能确定哪一种物质进入细菌,从而不能确定哪一种物质是遗传物质。 2.教材P46“思考与讨论”:说出艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒为实验材料的优点? 提示:细菌和病毒作为实验材料,具有的优点是:(1)个体很小,结构简单,容易看出因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳。(2)繁殖快。细菌20~30min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。 命题点一 噬菌体侵染细菌实验的实验分析 1.(2017·全国卷Ⅱ,T2)在证明DNA是遗传物质的过程中,T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验发挥了重要作用。下列与该噬菌体相关的叙述,正确的是( ) A.T2噬菌体也可以在肺炎双球菌中复制和增殖 B.T2噬菌体病毒颗粒内可以合成mRNA和蛋白质 C.培养基中的32P经宿主摄取后可出现在T2噬菌体的核酸中 D.人体免疫缺陷病毒与T2噬菌体的核酸类型和增殖过程相同 C [T2噬菌体只能侵染大肠杆菌,A错误;T2噬菌体病毒要借助宿主细胞合成mRNA和蛋白质,B错误;用含有32P培养基培养大肠杆菌,再用含32P标记的大肠杆菌培养T2噬菌体,能将T2噬菌体的DNA标记上32P即培养基中的32P经宿主摄取后可出现在T2噬菌体的核酸中,C正确;人体免疫缺陷病毒为HIV,它的遗传物质是RNA,T2噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。] 2.(2019·河南郑州调研)T2噬菌体侵染细菌的部分实验如下图所示。下列叙述正确的是( ) A.①中噬菌体为子代DNA复制提供了模板和逆转录酶 B.适当时间保温后进行②操作,使细菌外的噬菌体外壳与细菌分离 C.由该图分析可知,实验结果可说明DNA是主要的遗传物质 D.该实验得到的子代噬菌体中,大多数含有放射性32P B [噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌并作为模板控制子代噬菌体合成,而DNA复制所需的原料、能量、酶等条件均由细菌提供,且该过程不需要逆转录酶,A错误;适当时间保温后进行②操作,使细菌外的噬菌体外壳与细菌分离,B正确;由该图分析可知,该实验结果不能证明DNA是主要的遗传物质,C错误;由于含有放射性的DNA进入细菌体内复制,所以沉淀物中应该有放射性,但由于DNA的半保留复制特点,只有少部分含有放射性,D错误。] 命题点二 噬菌体侵染细菌实验同位素标记法的应用 3.(2019·河南洛阳一模)如果用3H、15N、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌(无放射性),下列分析正确的是( ) A.只有噬菌体的蛋白质被标记了,DNA没有被标记 B.子代噬菌体的外壳中可检测到3H、15N、35S C.子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15N D.子代噬菌体的DNA分子中部分含有3H、14N、35S C [DNA分子中含有H、N元素,所以用3H、15N、35S标记噬菌体后,噬菌体的蛋白质和DNA都被标记了;由于3H、15N、35S标记的噬菌体蛋白质外壳,不进入细菌,3H、15N标记的噬菌体DNA分子进入细菌但不能用于合成子代噬菌体的外壳,所以子代噬菌体的外壳中没有放射性;由于3H、15N标记了噬菌体DNA分子,所以子代噬菌体的DNA分子中可检测到3H、15N;子代噬菌体的DNA分子中不含有S。] 4.(2019·河南新乡一模)研究人员欲通过实验来了解H5N1禽流感病毒(RNA病毒)侵入家禽的一些过程,设计实验如下图所示。一段时间后,检测子代H5N1病毒的放射性。 (1)该实验中所采用的研究方法有____________。 (2)由于H5N1病毒没有独立的代谢系统,其产生子代H5N1病毒依赖家禽体细胞提供__________________________(最少写两项以上)。 (3)据图分析,连续培养一段时间后,试管③中子代H5N1病毒带放射性标记的成分是_________,试管⑤中子代H5N1病毒带放射性标记的成分是_________。 (4)神经氨酸酶是病毒表面的一种糖蛋白酶,其活性对子代病毒从被感染细胞中释放和再次侵染新的宿主细胞至关重要,达菲可抑制该酶的活性。若试管②中在加入H5N1病毒之前,先加入适量达菲,推测③中子代H5N1病毒带放射性标记的强度将____________。 解析 (1)该实验用同位素标记了S和P元素,因此用了同位素示踪法。(2)H5N1病毒没有细胞结构,必须生活在宿主细胞内,利用宿主细胞的营养物质来繁殖,因此家禽体细胞为病毒提供了原料、能量、酶、场所。(3)H5N1病毒的遗传物质为RNA,试管③中子代H5N1病毒带放射性标记的成分是RNA,将含32P的H5N1侵染含35S的家禽体细胞时,蛋白质外壳没有进入细胞,只有遗传物质进入细胞,由于合成子代病毒所需的原料全部来自家禽细胞,因此子代病毒蛋白质全部含35S,RNA多数含31P,少数含32P,因此子代H5N1病毒带放射性标记的成分是RNA和蛋白质。(4)根据题意分析可知,达菲可抑制神经氨基酸酶的活性,若试管②中在加入H5N1病毒之前,先加入适量达菲,推测③中子代H5N1病毒带放射性标记的强度将会减弱。 答案 (1)同位素标记法 (2)原料、能量、酶、场所 (3)RNA RNA和蛋白质 (4)减弱 “两看法”解答噬菌体侵染细菌的同位素标记问题 考点三 烟草花叶病毒感染实验及遗传物质 1.烟草花叶病毒对烟草叶细胞的感染实验 (1)实验过程及现象 (2)实验结论:RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,蛋白质不是烟草花叶病毒的遗传物质。 2.DNA是主要遗传物质的理由 因为实验证明绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有少部分生物的遗传物质是RNA。 [归纳整合] 1.不同生物的遗传物质及核酸类型与组成的归纳 生物类型 病毒 原核生物 真核生物 体内核酸种类 DNA或RNA DNA和RNA DNA和RNA 体内碱基种类 4种 5种 5种 体内核苷酸种类 4种 8种 8种 遗传物质 DNA或RNA DNA DNA 实例 噬菌体、烟草花叶病毒 乳酸菌、蓝藻 玉米、小麦、人 2.遗传物质探索的思路与方法总结 (1)探究思路 ①若探究哪种物质是遗传物质——设法将物质分开,单独看作用。 ②若探究未知病毒的遗传物质是DNA还是RNA——利用酶的专一性。 (2)探究方法 ①分离提纯法:艾弗里及其同事做的肺炎双球菌的体外转化实验,缺点是物质纯度不能保证100%。 ②同位素标记法:噬菌体侵染细菌的实验。方法:分别标记两者的特有元素;将病毒的化学物质分开,单独、直接地观察它们各自的作用。目的:把DNA与蛋白质区分开。 ③病毒重组法:烟草花叶病毒的遗传物质验证实验。方法:将一种病毒的遗传物质与另一种病毒的蛋白质外壳重新组合,得到杂种病毒,用杂种病毒去感染宿主细胞。 ④酶解法:利用酶的专一性,如加入DNA水解酶,将DNA水解,观察起控制作用的物质是否还有控制作用,若“是”其遗传物质不是DNA,若“否”其遗传物质可能是DNA。 命题点一 病毒侵染实验的分析 1.(2019·河南八市测评)如图表示科研人员探究“烟草花叶病毒(TMV)遗传物质”的实验过程,由此判断,下列说法正确的是( ) A.水和苯酚的作用是分离病毒中的蛋白质和RNA B.TMV的蛋白质不能进入烟草细胞中 C.侵入烟草细胞的RNA进行了逆转录过程 D.RNA是TMV的主要遗传物质 A [据图示分析,TMV放入水和苯酚中后,RNA和蛋白质分离,A项正确;通过接种的方式,TMV的蛋白质可以进入烟草细胞中,B项错误;此实验不能看出TMV的RNA在烟草细胞中进行了逆转录过程,C项错误;此实验说明TMV的遗传物质是RNA,而不是蛋白质,某种生物的遗传物质只有一种,D项错误。] 2.(2019·山东省实验中学诊断)烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能感染烟叶,但二者致病病斑不同,如图所示。下列说法中不正确的是( ) 图1 图2 A.a过程表示用TMV的蛋白质外壳感染烟叶,结果说明TMV的蛋白质外壳没有侵染作用 B.b过程表示用HRV的RNA单独接种烟叶,结果说明HRV的RNA有侵染作用 C.c、d过程表示用TMV的蛋白质外壳和HRV的RNA合成的“杂种病毒”接种烟叶,结果说明该“杂种病毒”有侵染作用,表现病症为感染车前草病毒症状,并能从中分离出车前草病毒 D.该实验证明只有车前草病毒的RNA是遗传物质,蛋白质外壳和烟草花叶病毒的RNA不是遗传物质 D [该实验证明烟草花叶病毒的蛋白质外壳不是遗传物质,车前草病毒的RNA是遗传物质,不能证明车前草病毒的蛋白质外壳和烟草花叶病毒的RNA不是遗传物质,D项错误。] 命题点二 遗传物质的类型实验探究 3.(2019·山东K12联盟联考)某科研机构发现了一新型病毒,并对该病毒的遗传物质做了进一步研究。回答下列问题: (1)据研究人员介绍,该病毒的遗传物质相比HIV的遗传物质更加稳定。据此可初步推测,该病毒的遗传物质是DNA,理由是 ________________________________________________________________________。 (2)若利用染色法对这种新型病毒遗传物质进行粗鉴定,需要的试剂是____________(不考虑观察问题)。染色的原理是 ________________________________________________________________________。 (3)可用化学分析的方法对该病毒的遗传物质种类进行研究,分析其五碳糖或碱基种类均可做出判断,若____________则为DNA病毒,若____________则为RNA病毒。 (4)还可以用同位素标记技术研究其遗传物质种类,将宿主细胞在含放射性标记核苷酸的培养基中培养,再用该病毒侵染摄取放射性标记核苷酸的宿主细胞;一段时间后收集病毒并检测其放射性。培养基中的各种核苷酸____________(填“是”或“不是”)都需要标记,理由是____________________________________。 解析 (1)HIV的遗传物质是单链RNA,DNA一般是双链的,比RNA更稳定,不容易发生变异,故该病毒的遗传物质可能是DNA;(2)利用染色法对该病毒的遗传物质进行粗鉴定可使用甲基绿或吡罗红染色剂,因甲基绿和吡罗红对DNA和RNA的亲和力不同,甲基绿对DNA亲和力强,使DNA病毒显现出绿色,而吡罗红对RNA的亲和力强,使RNA病毒呈现出红色;(3)DNA和RNA在化学成分上的区别是:DNA的五碳糖是脱氧核糖,碱基有特殊的碱基T,RNA的五碳糖是核糖,碱基有特殊的碱基U。可以据此判断,若含有脱氧核糖或碱基T,则为DNA病毒,若含有核糖或碱基U,则为RNA病毒;(4)用同位素标记技术研究该病毒遗传物质种类,先将宿主细胞在含放射性标记核苷酸的培养基中培养,如果标记脱氧核苷酸,检测子代病毒有放射性,说明是DNA病毒,无放射性则为RNA病毒;如果标记核糖核苷酸,检测子代病毒有放射性,说明是RNA病毒,无放射性则为DNA病毒,如果两种核苷酸都标记,那么无论哪种病毒,都会有放射性,无法鉴定。 答案 (1)DNA是双链而RNA是单链,DNA的结构相比RNA更稳定,不易发生变异 (2)甲基绿或吡罗红 甲基绿对DNA的亲和力高,DNA病毒呈现绿色,吡罗红对RNA的亲和力高,RNA病毒呈现红色 (3)五碳糖是脱氧核糖或含碱基T 五碳糖是核糖或含碱基U (4)不是 若各种核苷酸都进行标记,则无论是DNA病毒或RNA病毒,在病毒中均能检测到放射性 ◎ 1.加热杀死后的S型细菌的DNA已经全部断裂,失去活性(×) 2.在艾弗里的实验中,DNA酶将S型细菌的DNA分解为脱氧核苷酸,因此不能使R型细菌发生转化(√) 3.肺炎双球菌转化实验说明DNA是主要的遗传物质(×) 4.格里菲思的体内转化实验证明了DNA是遗传物质(×) 5.肺炎双球菌转化实验最关键的设计思路是将DNA和蛋白质分开,分别观察其作用 (√) 6.在转化过程中,加热杀死后的S型细菌的DNA没有进入R型活细菌的细胞中(×) 7.生物遗传物质的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸(√) 8.所有生物的遗传物质都是DNA(×) 9.细胞核内的遗传物质是DNA,细胞质内的遗传物质是RNA(×) 10.小麦的遗传物质主要是DNA(×) ◎ 1.转化的实质是基因重组而非基因突变:肺炎双球菌转化实验是指S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组。 2.加热并没有使DNA完全失去活性:加热杀死S型细菌的过程中,其蛋白质变性失活,但是内部的DNA在加热结束后随温度的降低又逐渐恢复活性。 3.并非所有的R型细菌都能被转化,只是小部分R型细菌被转化成S型细菌。转化效率与DNA纯度有关,纯度越高转化效率越高。 4.体内转化实验不能简单地说成S型细菌的DNA可使小鼠致死,而是具有毒性的S型细菌可使小鼠致死。 5.含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒营专性寄生生活,所以应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。 6.35S(标记蛋白质)和32P(标记DNA)不能同时标记在同一个噬菌体上,因为放射性检测时,只能检测到存在部位,不能确定是何种元素的放射性。 7.对DNA是主要的遗传物质理解不清 (1)真核生物(包括细胞质、细胞核中)和原核生物的遗传物质一定是DNA。 (2)病毒的遗传物质是DNA或RNA。 (3)绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。 1.(2018·全国卷Ⅰ,T6)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落。据此判断,下列说法不合理的是( ) A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失 B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的 C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到X D.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移 C [A对:突变体M不能在基本培养基上生长,但可在添加了氨基酸甲的培养基上生长,说明该突变体不能合成氨基酸甲,可能是催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失。B对:大肠杆菌属于原核生物,自然条件下其变异类型只有基因突变,故其突变体是由于基因发生突变而得来的。C错:大肠杆菌的遗传物质是DNA,突变体M的RNA与突变体N混合培养不能得到X。D对:突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移,使基因重组,产生了新的大肠杆菌X。] 2.(2016·江苏卷,T1)下列关于探索DNA是遗传物质实验的相关叙述,正确的是( ) A.格里菲思实验中肺炎双球菌R型转化为S型是基因突变的结果 B.格里菲思实验证明了DNA是肺炎双球菌的遗传物质 C.赫尔希和蔡斯实验中T2噬菌体的DNA是用32P直接标记的 D.赫尔希和蔡斯实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质 D [格里菲思实验中肺炎双球菌R型转化为S型是基因重组的结果,A错误;格里菲思实验只能说明加热杀死的S型细菌中存在某种“转化因子”,而不能说明该“转化因子”是DNA,B选项错误;噬菌体是病毒,在宿主细胞内才能完成DNA复制等生命活动,不能用32P直接标记噬菌体,而应先用32P标记噬菌体的宿主细胞,再用被标记的宿主细胞培养噬菌体,C选项错误;赫尔希和蔡斯实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质,D选项正确。] 3.(新题速递)下列有关艾弗里的肺炎双球菌转化实验的叙述,错误的是( ) A.进入到R型菌内的DNA分子含有与荚膜形成相关的基因 B.R型菌转化为S型菌后,DNA分子中嘌呤碱基总比例不会改变 C.产生该变异的原因是基因突变 D.该实验证明了DNA是转化因子,蛋白质等物质不是转化因子 C [进入R型菌内的DNA分子含有与荚膜形成相关的基因,可以控制多糖夹膜的形成,A正确;在双链DNA分子中,嘌呤总是与嘧啶配对的,嘌呤占总碱基数50%,因此R型菌转化为S型菌后,DNA分子中嘌呤碱基总比例不会改变,B正确;该变异产生的原理为基因重组,C错误;艾弗里的肺炎双球菌转化实验证明了DNA是转化因子,蛋白质等物质不是转化因子,D正确。] 4.(2017·全国卷Ⅰ,T29)根据遗传物质的化学组成,可将病毒分为RNA病毒和DNA病毒两种类型。有些病毒对人类健康会造成很大危害,通常,一种新病毒出现后需要确定该病毒的类型。 假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换,请利用放射性同位素标记的方法,以体外培养的宿主细胞等为材料,设计实验以确定一种新病毒的类型,简要写出(1)实验思路,(2)预期实验结果及结论即可。(要求:实验包含可相互印证的甲、乙两个组) 解析 该实验的目的是鉴定一种病毒的遗传物质是DNA还是RNA,要求使用的实验方法是同位素标记法。DNA和RNA的元素组成相同,都含有C、H、O、N、P,因此只标记化学元素是不可行的,而DNA和RNA的不同之处在于含氮碱基不同,因此可在培养基中分别加入含有放射性标记的胸腺嘧啶和含有放射性标记的尿嘧啶,看病毒的增殖是利用了含有放射性标记的胸腺嘧啶来合成DNA,还是利用含有放射性标记的尿嘧啶来合成RNA。 答案 (1)思路 甲组:将宿主细胞培养在含有放射性标记尿嘧啶的培养基中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。乙组:将宿主细胞培养在含有放射性标记胸腺嘧啶的培养基中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。 (2)结果及结论 若甲组收集的病毒有放射性,乙组无,即为RNA病毒;反之为DNA病毒。查看更多