- 2021-09-17 发布 |

- 37.5 KB |

- 15页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【地理】山西省朔州市怀仁市第一中学2019-2020学年高一下学期第一次月考(解析版)

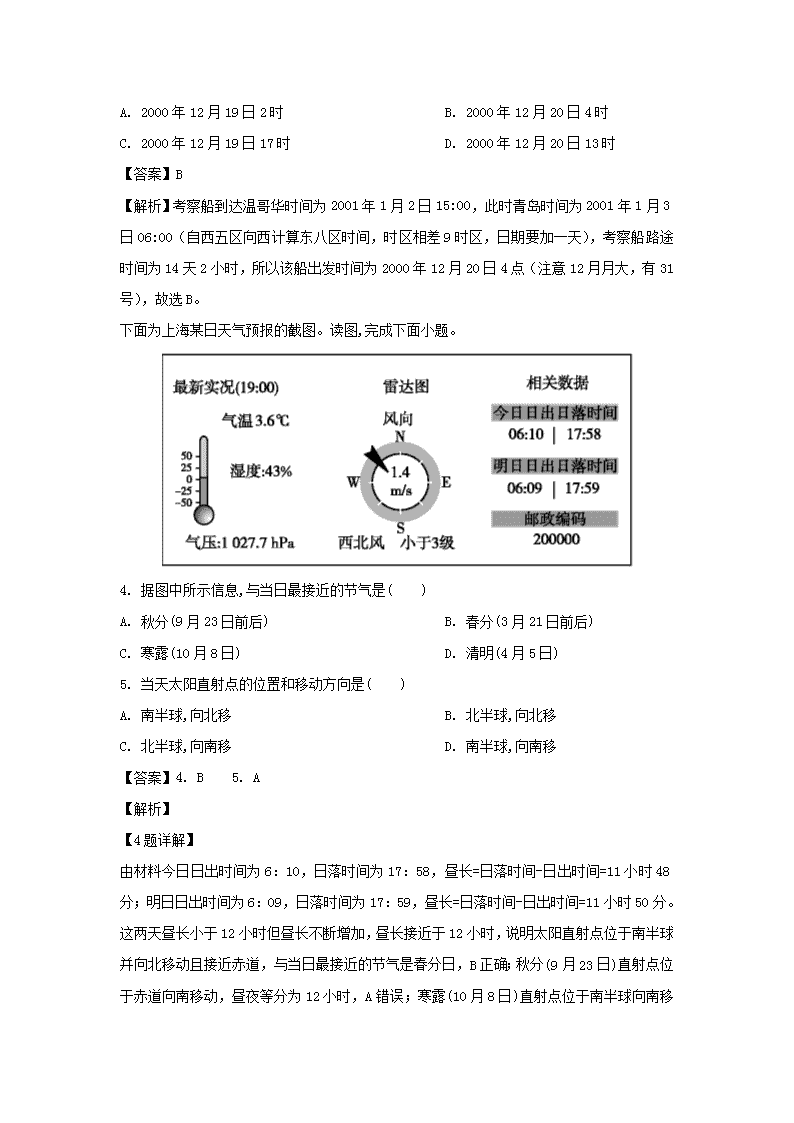

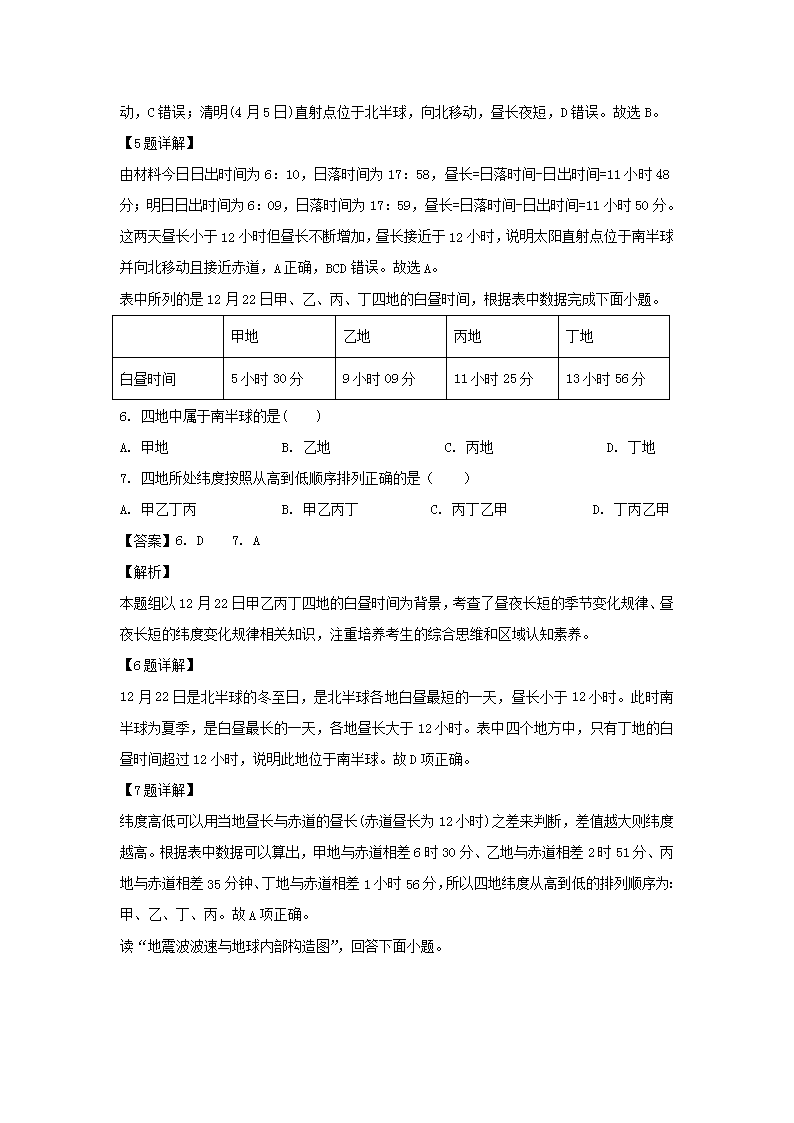

山西省朔州市怀仁市第一中学2019-2020学年 高一下学期第一次月考 一、选择题(每题2分,共60分) 读我国部分地区年日照时数等值线图(单位 小时/年),完成下面小题。 1. 图中标注的四个城市光照资源最丰富的是( ) A. 武汉 B. 贵阳 C. 昆明 D. 成都 2. 图中阴影区域,发展温室蔬菜生产的主要限制性因素为( ) A. 气温低 B. 日照少 C. 水源不足 D. 地形崎岖 【答案】1. C 2. B 【解析】 【1题详解】 读我国部分地区年日照时数等值线图可知选项中所给的四个城市中昆明的日照时数是最长的,因此图中标注的四个城市光照资源最丰富的是昆明(约2400),C正确,ABD错误。故选C项。 【2题详解】 读图可知图中的阴影区域的年日照时数是比较少的,该区域的日照时间比较短,因此可知图中阴影区域,发展温室蔬菜生产的主要限制性因素为日照少,B正确。图中的阴影区域为亚热带季风气候,该区域的气温是比较高的,且该区域的降水量较多,水源时比较充足的,AC错误。读图可知图中的阴影区域处于四川盆地之中,该区域的地形是比较平坦的,D错误。故选B项。 3.我国一艘科学考察船,从青岛出发向东航行,过国际日界线于当地时间2001年1月2日15时抵达加拿大温哥华地区(西七区),途经14天2小时,该船在青岛的启航的时间是( ) A. 2000年12月19日2时 B. 2000年12月20日4时 C. 2000年12月19日17时 D. 2000年12月20日13时 【答案】B 【解析】考察船到达温哥华时间为2001年1月2日15:00,此时青岛时间为2001年1月3日06:00(自西五区向西计算东八区时间,时区相差9时区,日期要加一天),考察船路途时间为14天2小时,所以该船出发时间为2000年12月20日4点(注意12月月大,有31号),故选B。 下面为上海某日天气预报的截图。读图,完成下面小题。 4. 据图中所示信息,与当日最接近的节气是( ) A. 秋分(9月23日前后) B. 春分(3月21日前后) C. 寒露(10月8日) D. 清明(4月5日) 5. 当天太阳直射点的位置和移动方向是( ) A. 南半球,向北移 B. 北半球,向北移 C. 北半球,向南移 D. 南半球,向南移 【答案】4. B 5. A 【解析】 【4题详解】 由材料今日日出时间为6:10,日落时间为17:58,昼长=日落时间-日出时间=11小时48分;明日日出时间为6:09,日落时间为17:59,昼长=日落时间-日出时间=11小时50分。这两天昼长小于12小时但昼长不断增加,昼长接近于12小时,说明太阳直射点位于南半球并向北移动且接近赤道,与当日最接近的节气是春分日,B正确;秋分(9月23日)直射点位于赤道向南移动,昼夜等分为12小时,A错误;寒露(10月8日)直射点位于南半球向南移动,C错误;清明(4月5日)直射点位于北半球,向北移动,昼长夜短,D错误。故选B。 【5题详解】 由材料今日日出时间为6:10,日落时间为17:58,昼长=日落时间-日出时间=11小时48分;明日日出时间为6:09,日落时间为17:59,昼长=日落时间-日出时间=11小时50分。这两天昼长小于12小时但昼长不断增加,昼长接近于12小时,说明太阳直射点位于南半球并向北移动且接近赤道,A正确,BCD错误。故选A。 表中所列的是12月22日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间,根据表中数据完成下面小题。 甲地 乙地 丙地 丁地 白昼时间 5小时30分 9小时09分 11小时25分 13小时56分 6. 四地中属于南半球的是( ) A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地 7. 四地所处纬度按照从高到低顺序排列正确的是( ) A. 甲乙丁丙 B. 甲乙丙丁 C. 丙丁乙甲 D. 丁丙乙甲 【答案】6. D 7. A 【解析】 本题组以12月22日甲乙丙丁四地的白昼时间为背景,考查了昼夜长短的季节变化规律、昼夜长短的纬度变化规律相关知识,注重培养考生的综合思维和区域认知素养。 【6题详解】 12月22日是北半球的冬至日,是北半球各地白昼最短的一天,昼长小于12小时。此时南半球为夏季,是白昼最长的一天,各地昼长大于12小时。表中四个地方中,只有丁地的白昼时间超过12小时,说明此地位于南半球。故D项正确。 【7题详解】 纬度高低可以用当地昼长与赤道的昼长(赤道昼长为12小时)之差来判断,差值越大则纬度越高。根据表中数据可以算出,甲地与赤道相差6时30分、乙地与赤道相差2时51分、丙地与赤道相差35分钟、丁地与赤道相差1小时56分,所以四地纬度从高到低的排列顺序为:甲、乙、丁、丙。故A项正确。 读“地震波波速与地球内部构造图”,回答下面小题。 8. 图中①表示( ) A. 地幔 B. 地壳 C. 地核 D. 软流层 9. 岩石圈位于( ) A. ①顶部 B. ②的全部 C. ①的全部和②顶部 D. ③外部 【答案】8. B 9. C 【解析】 【8题详解】 本题考查地球内部圈层结构。地球内部由上到下可分为地壳-地幔-地核。其中①是位于不连续面-莫霍界面以上的部分,故是地壳,B正确。故选B。 【9题详解】 岩石圈的范围:包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成,图中①为地壳,②为地幔,故①的全部和②顶部是岩石圈,故C正确。ABD错误。故选C。 甲、乙两图示意两种常见的热力环流,读图完成下列各题。 10. 甲图所示的热力环流( ) A. 出现在白天 B. 出现在夜间 C. 此时陆地近地面为低压 D. 此时海洋高空为低压 11. 乙图中( ) A. 市区气温高于郊区 B. 市区气压高于郊区 C. 在①地建设绿化带比在②地更合理 D. 在②地布局水泥厂比①地更合理 【答案】10. B 11. A 【解析】 【10题详解】 从图中可见,图中近地面风由陆地吹向海洋,近地面吹陆风,是因为晚上海洋放热慢,形成低压,陆地放热快,形成高压。故选B。 【11题详解】 乙图为城市风,是因为城市气温高于郊区,城市气流上升,到郊区下沉,然后在城郊之间,空气由郊区流回城区,因此在布局工业时,要把污染严重的企业布局在城市风的下沉距离之外。在此范围内可布置绿化带净化空气。故选A。 下图为“近地面气压带和风带局部示意图”。据此回答下列各题。 12. 图中的②是指( ) A. 赤道低气压带 B. 副热带高气压带 C. 副极地低气压带 D. 副极地高气压带 13. 根据图中信息,下列说法正确的是( ) A. 受①风带影响,新加坡为热带雨林气候 B. 受②气压带影响,北非撒哈拉沙漠炎热少雨 C. 受③风带影响,地中海地区冬雨较多 D. 受①风带和②气压带交替控制,伦敦形成温带海洋气候 【答案】12. B 13. B 【解析】 【12题详解】 读图结合气压带风带分布可知,①为北半球的盛行西风,③为北半球的东北信风,说明②为副热带高气压带,故B项正确,ACD错误。故选B。 【13题详解】 新加坡为热带雨林气候,其成因是受赤道低气压带影响,故A项错误;北非撒哈拉沙漠炎热少雨成因是受副热带高气压带或信风带交替控制,故B项正确;地中海地区冬雨较多,其成因是受盛行西风控制,故C项错误;伦敦形成温带海洋气候原因是终年受盛行西风控制,故D项错误。故选B。 我国某中学高一年级丁强同学在日记中写道:“星期天,天终于放晴了,风也小了,虽然一直没有下雨,可天出奇地冷,我不得不再加了件毛衣.爸爸一早就去修补被风吹坏了的塑料大棚.我和妈妈拿着扫把也去帮忙.大棚上积压了一层厚厚的尘土.二伯他们也在田里忙着,他们在麦田边点起一堆一堆的柴草,浓烟滚滚…”据此回答下面小题。 14. 造成此天气系统过境无降水的可能原因( ) A. 过境前这里的空气为冷空气 B. 过境前这里的空气比较干燥 C. 过境前这里的空气做下沉运动 D. 过境后这里的空气为暖空气 15. 二伯家在麦田边点燃柴草的目的是( ) A. 增加大气中的凝结核,利于降水的形成 B. 增加烟雾,加强大气的逆辐射作用 C. 增加大气中的CO2,加强大气的逆辐射 D. 给大气加热,提高气温 【答案】14. B 15. C 【解析】 【14题详解】 结合材料反映该天气系统应为冷锋,冷锋的降雨是由于冷气团进攻而导致暖气团被迫上升,上升过程中水汽凝结而形成降雨,但若暖气团的水汽含量低,则冷锋过境可能不无降水,故选B项。 【15题详解】 在麦田边点燃柴草,浓烟滚滚,形成人造烟幕,能加强大气逆辐射,起保温效应,而使农作物免受霜冻影响,故对地面其保温效应。故选C。 读“1860--2002年全球平均气温距平变化”图,完成下面小题。 16. 1860年~2002年,全球平均气温总体发展趋势是( ) A. 持续下降 B. 波动上升 C. 无法判断 D. 保持平稳 17. 1860年~2002年间,全球最暖的年份在( ) A. 1878年 B. 1917年 C. 1998年 D. 2002年 18. 以下不属于全球气候变暖带来的影响是( ) A. 海平面上升 B. 整个水循环过程发生改变 C. 农作物的生长条件发生变化 D. 臭氧层“空洞”扩大 【答案】16. B 17. C 18. D 【解析】 【16题详解】 读图可知,自1860~2002年,全球平均气温距平逐渐由负值过渡到正值,且呈波动变化趋势,即是表明全球平均气温总体呈波动上升趋势,故选B。 【17题详解】 全球最暖的年份即是该年平均气温距平最高,读图可知,该年在1998年,故选C。 【18题详解】 臭氧层空洞扩大主要与氟利烃的大量使用有关,不属于全球变暖带来的影响,D选项符合题意;其他选项均属于全球变暖后带来的影响。故选D。 下图为“某河流上下游两个水文观测站测得的全年流量曲线图”。据此完成下列各题。 19. 该河流最主要的补给类型是( ) A. 湖泊水 B. 地下水 C. 大气降水 D. 冰川积雪融水 20. 下列有关甲、乙流量曲线的叙述,正确的是( ) ①甲为上游 ②乙为上游 ③甲站的流量受水库调节 ④乙站的流量受水库调节 A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④ 【答案】19. C 20. B 【解析】 【19题详解】 降雨量的变化与相对径流量变化一致,判断最主要补给类型为降水,C正确. 【20题详解】 甲站的流量季节变化小,应是受水库调节,位于下游,乙变化大,应位于上游,②③正确。B正确。 读图“太平洋洋流分布图”,完成21~24题。 21. 关于北半球中低纬度洋流分布规律的叙述,正确的是( ) A. 呈逆时针方向流动 B. 呈顺时针方向流动 C. 大洋西岸为寒流 D. 大洋东岸为暖流 22. 洋流对海洋渔场分布有重要影响,图中最有可能是寒暖流交汇形成的渔场是( ) A. ① B. ② C. ③ D. ④ 23. 暖流对沿岸气候的影响叙述正确的是( ) A. 增温减湿 B. 降温减湿 C. 增温增湿 D. 降温增湿 24. 能将①处被污染的海水带到②处的洋流是( ) A. A B. B C. C D. D 【答案】21. B 22. A 23. C 24. C 【解析】 本题考查洋流分布及对地理环境的影响。 【21题详解】 结合图示的大洋环流模式图判断,北半球中低纬度的大洋环流呈顺时针,大陆东岸即大洋西岸为暖流,大洋东岸为寒流。故选B。 【22题详解】 图示①处有日本暖流和千岛寒流交汇而形成渔场,是世界著名的北海道渔场。故选A。 【23题详解】 洋流对沿岸地区气候产生明显影响,暖流对沿岸气候起增温增湿的作用,寒流对沿岸气候起降温减湿作用。故选C。 【24题详解】 能将图中①处被污染的海水带到②处的洋流是北太平洋暖流,图中对应字母C。故选C。 25. 我国水资源的时空分布特点是( ) ①西北多、东南少 ②夏秋多、冬春少 ③东南多、西北少 ④冬春多、夏秋少 A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③ 【答案】D 【解析】由于我国大部分地区位于季风区,故降水量集中于夏秋季节,故水资源夏秋多,冬春少;由于影响我国的夏季风主要来自东南沿海,故我国的降水量从东南向西北递减,故水资源东南多,西北少。 26. 下列措施属于开发水资源的是( ) A. 加强宣传,提高公民的节水意识 B. 海水淡化 C. 加大科技投入,提高工业用水重复利用率 D. 改进农业灌溉技术 【答案】B 【解析】人们采取开源和节流两方面的措施促进水资源的持续利用,其中开源措施包括:合理开发和提取地下水;修筑水库,把大气降水以及洪水期多余的河水蓄积起来;开渠引水,把水资源相对丰富地区的水调入水资源相对贫乏的地区,加强对水资源在时间和空间分布上的调节;海水淡化、人工增雨等等。节流措施包括:加强宣传教育,提高公民节水意识;重视改进农业灌溉技术,提高工业用水的重复利用率,从农业和工业这两个用水大户挖掘水资源的潜力。所以正确选项应该为B。 大堡礁是世界最大最长的珊瑚礁群,它纵贯于澳大利亚的东北沿海,珊瑚礁是一代代的珊瑚虫死后留下遗骸,年复一年堆积而成。专家指出如果大堡礁水温上升1℃,珊瑚虫将全部死亡。据此完成下列各题。 27. 按照成因划分,珊瑚礁属于( ) A. 沉积岩 B. 侵入岩 C. 喷出岩 D. 变质岩 28. 随着全球气候变暖该岛礁将( ) A. 生长速度加快 B. 形成速度先增加后减慢 C. 向深海海域扩展 D. 与澳大利亚大陆相连 【答案】27. A 28. B 【解析】本题考查珊瑚礁的成因及全球气候变化对区域环境的影响。 【27题详解】 本题考查珊瑚礁的成因,结合材料珊瑚礁是一代代的珊瑚虫死后留下遗骸,年复一年堆积而成,体现的沉积作用,故属于沉积岩。故选A。 【28题详解】 本题考查全球气候变暖对岛礁的影响,结合材料专家指出如果大堡礁水温上升1℃,珊瑚虫将全部死亡。初期由于气温升高,大量珊瑚虫死亡,该岛礁会迅速增加,后期由于珊瑚虫死亡后,岛礁形成的速度减慢,故选B。 读下图《某洞穴剖面景观示意图》,完成下面小题。 29. 图中所表示的地形景观是在( ) A. 石灰岩分布地区 B. 花岗岩分布地区 C. 玄武岩分布地区 D. 片麻岩分布地区 30. 该地形景观在我国四大高原中有广泛分布的是( ) A. 云贵高原 B. 黄土高原 C. 青藏高原 D. 内蒙古高原 【答案】29. A 30. A 【解析】 【29题详解】 本题主要考查喀斯特地貌的分布。喀斯特地貌是石灰岩物质在受到含有二氧化碳的水溶解和冲刷作用下形成的。图中所显示的钟乳石、石笋、石柱都是喀斯特地貌的典型特征,主要为石灰岩分布区,A正确。故选A。 【30题详解】 喀斯特地貌分布最广泛的是我国的云贵高原,石灰岩广布,且气候湿润,长期的流水溶蚀作用而形成,A正确。故选A。 二、填空题(共20分) 31.分析北半球某地的天气系统示意图,依次回答。 (1)图中的高低气压中心:C为________,D为________。 (2)气流的垂直运动方向:C处________气流,D处________气流。气流的水平运动方向:C处气流呈________时针方向辐散;D处气流呈________时针方向辐合。 (3)图中的风向:A地偏________风,B地偏________风。 (4)图中的冷、暖锋雨区位置:冷锋雨区位置在(甲乙丙丁中的)________地,暖锋雨区位置在(甲乙丙丁中的)________地。 【答案】(1) 高压 低压 (2)下沉 上升 顺 逆 (3)西 南 (4)甲 丁 【解析】(1)读图,C气压中心气压中间高,四周低,为高压中心;D气压中心气压中间低,四周高,为低压中心。 (2)C为高压中心,中心盛行下沉气流,D为低压中心,中心盛行上升气流;该地位于北半球,C为高压中心,属于反气旋,近地面水平气流呈顺时针辐散;D为低压中心,属于气旋,近地面水平气流呈逆时针辐合。 (3)在图中相应位置画出水平气压梯度力(高压指向低压且垂直于等压线),之后向右偏转一定角度(30~45°左右)即为当地近地面风向,所以A地风向偏西风,B地风向偏南风。 (4)根据所学地理知识可知,冷锋的雨区主要在锋后,暖锋的雨区主要在锋前。所以图中冷锋的雨区主要在甲地,暖锋的雨区主要在丁地。 32.读亚洲部分地区略图,完成下列问题。 (1)甲图中A气压中心是_______,此时南亚地区盛行_____(风向)风,是北半球的______季,该盛行风的成因是_______________________。 (2)乙图中B气压中心是______________,此时,我国东部地区盛行____(风向)风,该盛行风的成因是_____________。 【答案】 (1)亚洲低压 西南 夏 气压带和风带的季节移动 (2)蒙古—西伯利亚高压 西北 海陆热力性质差异 【解析】(1)根据图中季风的风向,甲图中A气压中心位于亚欧大陆的中部,是亚洲低压,此时南亚地区盛行西南风,是北半球的夏季,该盛行风的成因是气压带和风带的季节移动,是南半球的东南信风北移越过赤道向右偏转形成的西南季风。 (2)从图可以看出,风由陆地吹向海洋,是北半球的冬季,乙图中B气压中心位于亚欧大陆的中部,是蒙古—西伯利亚高压,此时,我国东部地区盛行西北风,该盛行风的成因是陆地降温快形成高压,海洋形成低压,海陆热力性质差异造成的季风。 三、综合题(共20分) 33.读某城市2017年11月13日20时的气温(单位:℃)实况图,回答下列问题。 (1)此图反映了城市所具有的________效应。在这种效应的作用下,如不考虑其他因素,城郊之间风向应该是________。 (2)形成此图所示效应的最主要原因是( ) A.城市建筑对太阳辐射的反射率大 B.城市生产和生活活动释放大量热量 C.城市高层建筑的不断增多 D.城市上空云量少,对太阳辐射的削弱作用小 (3)一般而言,城区的降水几率________(大于或小于)郊区,主要是因为。________ (4)在下图中画出城区和郊区之间的热力环流。________ (5)仅从热力环流角度考虑,判断图中A地能否建水泥厂________?为什么________? 【答案】 (1) 城市热岛 由郊区吹向城区 (2)B (3)大于 城区空气对流上升运动,城区凝结核多,水汽容易凝结 (4)如图示: (5)不能 A地离市区太近,在城郊热力环流圈内,水泥厂的粉尘和污染气体能流向市区 【解析】(1)读图可知,该城区气温高,郊区气温低,反映出城市热岛效应。在该效应的作用下,城市中心地区形成低气压,周边的郊区形成高压,近地面的风由郊区吹向城区。 (2)城市热岛效应主要是由于城市人口集中,工业发达,生产和生活活动释放大量废气和废热,导致城市气温高于郊区,从而引起城市和郊区之间的小型热力环流,B正确。城市建筑对太阳辐射的反射率大,则地面吸热就少,城市热岛效应就弱,A错误。城市高层建筑数量的增多不是引起热岛效应主要原因,C错误。受热岛效应影响,城区以上升气流为主,云量较多,D错误。故选B。 (3)城区的降水几率一般大于郊区。形成降水的条件主要有充足的水汽、空气受到抬升并冷却凝结、存在较多的凝结核等三个。城区近地面气温高,垂直方向上以上升气流为主,城区大气中固体颗粒物等凝结核多,水汽容易冷却凝结形成降水。 (4)根据热力环流原理,城区气温高,气流上升,近地面形成低气压;郊区气温低,气流下沉,近地面形成高压;城区和郊区高空的气压状况与近地面相反。因此,近地面的气流由郊区流向城区,高空则相反。 (5)由图可知,A地位于城区边界上,距城区太近,处于城郊热力环流圈内。若在A地建设水泥厂,其产生的粉尘和有害气体将借助城郊之间的热力环流污染城区,故A地不能建水泥厂。 34.读图完成下列问题。 (1)A、B、C处的地质构造分别为________、________、________。 (2)将图中②、④标上箭头,使其构成一个完整的海陆间循环;并写出序号所表示的水循环环节名称:①________、②________、③________、④________。 (3)以下对水循环地理意义的叙述,正确的是________(选择填空)。 A.使地表各圈层之间进行能量交换和物质迁移 B.使全球各地的降水量保持不变 C.使陆地径流增多,海洋蒸发减少 D.使地球上各种水体不断更新 【答案】(1)向斜 断层 背斜 (2) 蒸发 水汽输送 降水 地表径流 (3)AD 【解析】(1)读图可知,A处岩层向下弯曲,为向斜;B处岩层发生断裂,且两侧岩层沿断裂面发生明显位置,为断层;C处岩层向上弯曲,为背斜。 (2)水汽输送由海洋上空至陆地上空,地表径流自陆地到海洋,绘制如下: 根据所学地理知识可知,①为蒸发,②为水汽输送,③为降水,④为地表径流。 (3)通过水循环,使得地表各圈层物质和能量得以迁移和交换,也使得地球上各种水体不断更新,使全球水量处于动态平衡过程中,并不会使得陆地径流增多或海洋蒸发减少,也不会使得全球各地降水量保持不变,AD正确,BC错误,故选AD。查看更多