- 2021-09-17 发布 |

- 37.5 KB |

- 15页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018届《骄子之路》(人教版)大一轮复习学案:第二章第5讲冷热不均引起大气运动学案

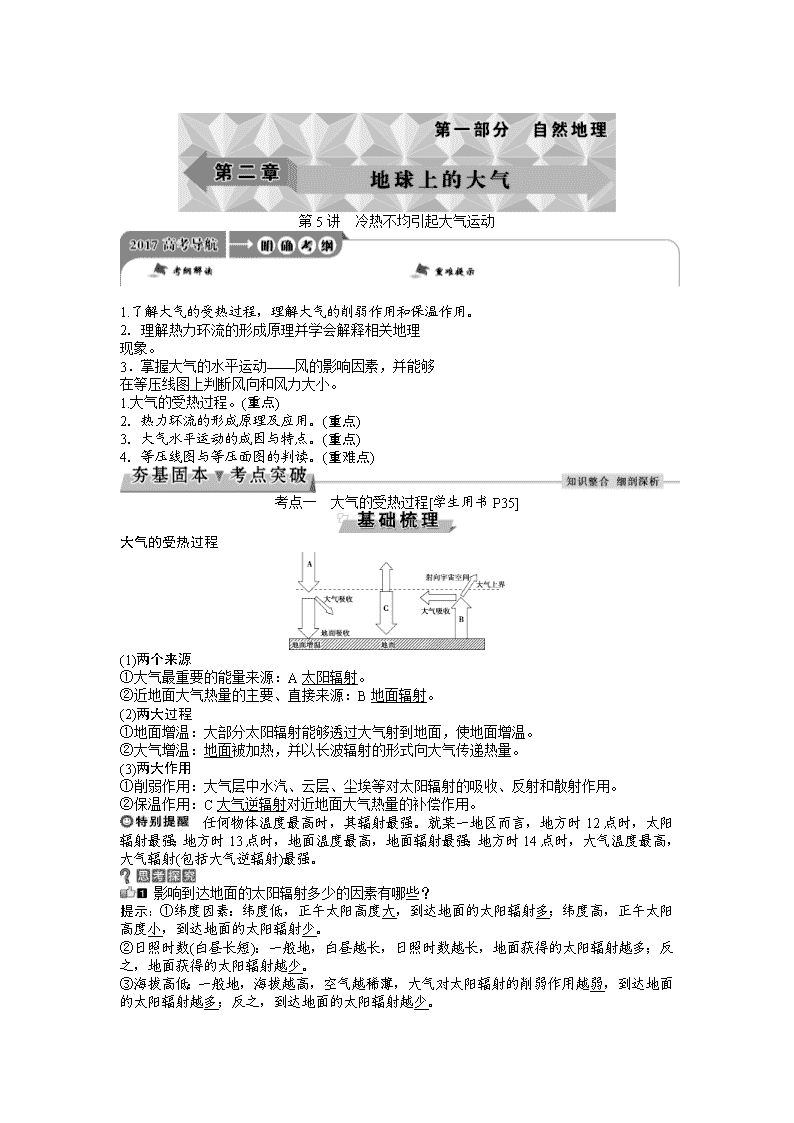

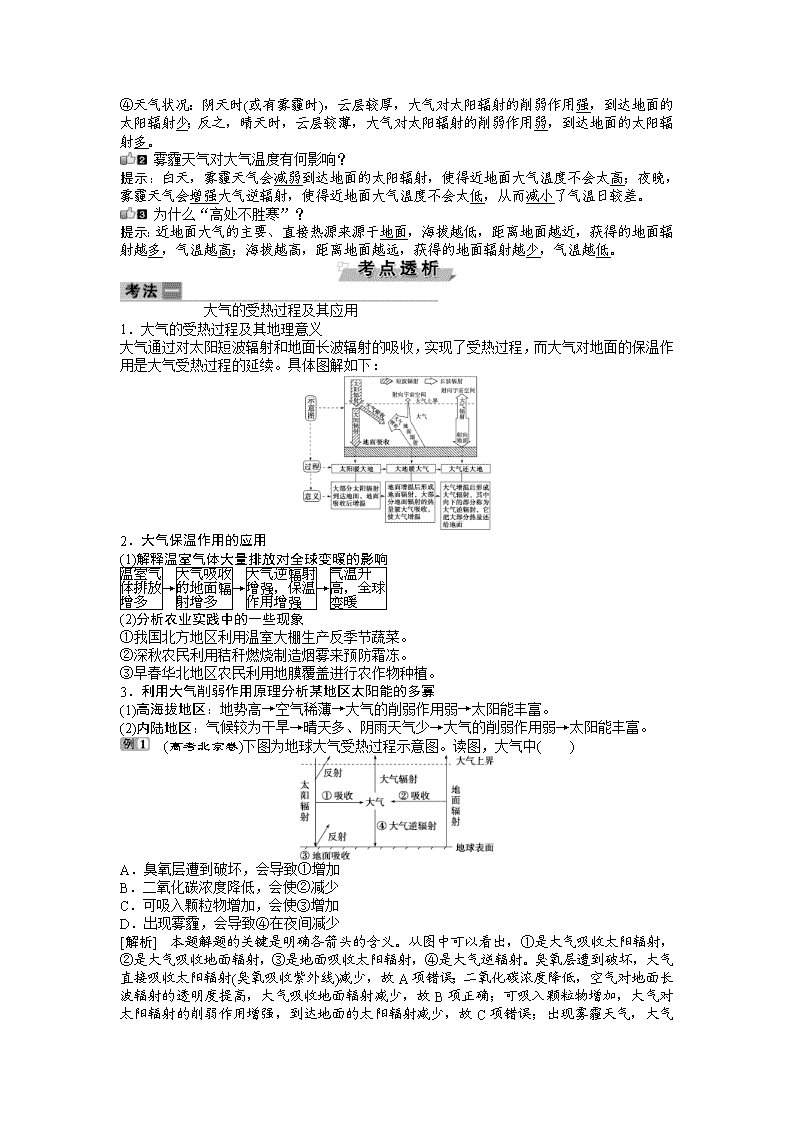

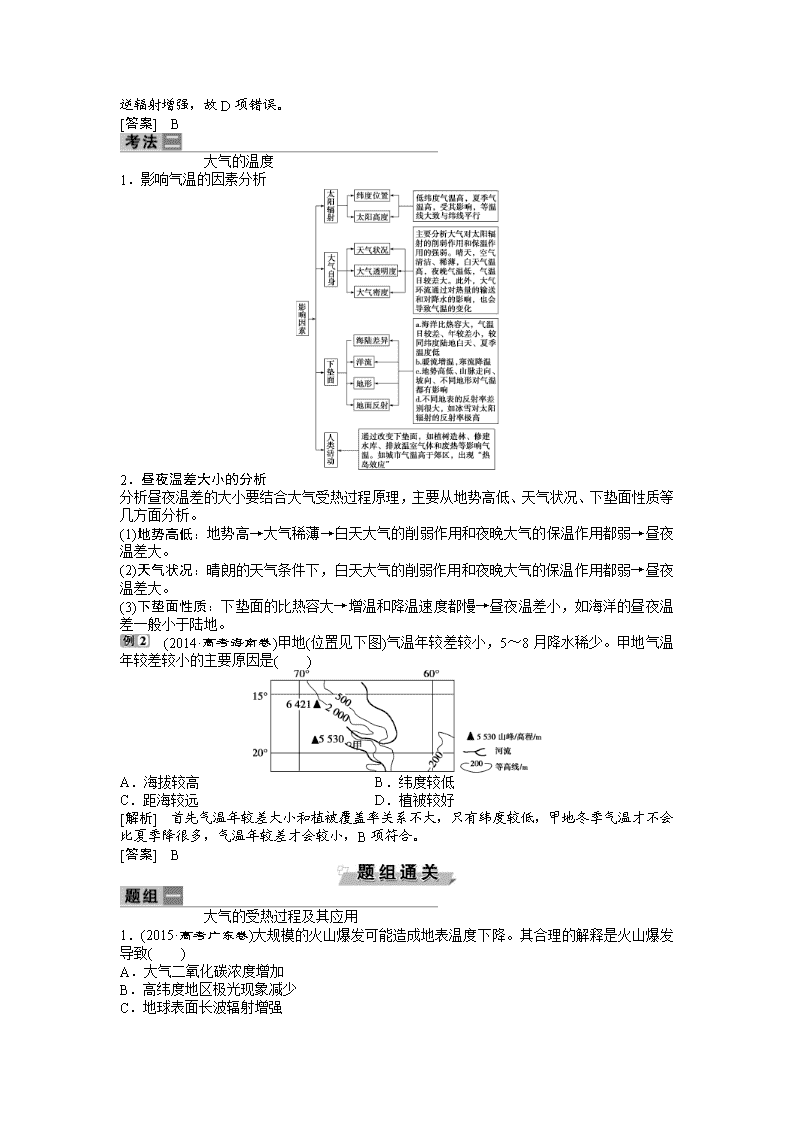

第5讲 冷热不均引起大气运动 1.了解大气的受热过程,理解大气的削弱作用和保温作用。 2.理解热力环流的形成原理并学会解释相关地理 现象。 3.掌握大气的水平运动——风的影响因素,并能够 在等压线图上判断风向和风力大小。 1.大气的受热过程。(重点) 2.热力环流的形成原理及应用。(重点) 3.大气水平运动的成因与特点。(重点) 4.等压线图与等压面图的判读。(重难点) 考点一 大气的受热过程[学生用书P35] 大气的受热过程 (1)两个来源 ①大气最重要的能量来源:A太阳辐射。 ②近地面大气热量的主要、直接来源:B地面辐射。 (2)两大过程 ①地面增温:大部分太阳辐射能够透过大气射到地面,使地面增温。 ②大气增温:地面被加热,并以长波辐射的形式向大气传递热量。 (3)两大作用 ①削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用。 ②保温作用:C大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用。 任何物体温度最高时,其辐射最强。就某一地区而言,地方时12点时,太阳辐射最强;地方时13点时,地面温度最高,地面辐射最强;地方时14点时,大气温度最高,大气辐射(包括大气逆辐射)最强。 影响到达地面的太阳辐射多少的因素有哪些? 提示:①纬度因素:纬度低,正午太阳高度大,到达地面的太阳辐射多;纬度高,正午太阳高度小,到达地面的太阳辐射少。 ②日照时数(白昼长短):一般地,白昼越长,日照时数越长,地面获得的太阳辐射越多;反之,地面获得的太阳辐射越少。 ③海拔高低:一般地,海拔越高,空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越弱,到达地面的太阳辐射越多;反之,到达地面的太阳辐射越少。 ④天气状况:阴天时(或有雾霾时),云层较厚,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射少;反之,晴天时,云层较薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。 雾霾天气对大气温度有何影响? 提示:白天,雾霾天气会减弱到达地面的太阳辐射,使得近地面大气温度不会太高;夜晚,雾霾天气会增强大气逆辐射,使得近地面大气温度不会太低,从而减小了气温日较差。 为什么“高处不胜寒”? 提示:近地面大气的主要、直接热源来源于地面,海拔越低,距离地面越近,获得的地面辐射越多,气温越高;海拔越高,距离地面越远,获得的地面辐射越少,气温越低。 大气的受热过程及其应用 1.大气的受热过程及其地理意义 大气通过对太阳短波辐射和地面长波辐射的吸收,实现了受热过程,而大气对地面的保温作用是大气受热过程的延续。具体图解如下: 2.大气保温作用的应用 (1)解释温室气体大量排放对全球变暖的影响 →→→ (2)分析农业实践中的一些现象 ①我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜。 ②深秋农民利用秸秆燃烧制造烟雾来预防霜冻。 ③早春华北地区农民利用地膜覆盖进行农作物种植。 3.利用大气削弱作用原理分析某地区太阳能的多寡 (1)高海拔地区:地势高→空气稀薄→大气的削弱作用弱→太阳能丰富。 (2)内陆地区:气候较为干旱→晴天多、阴雨天气少→大气的削弱作用弱→太阳能丰富。 (高考北京卷)下图为地球大气受热过程示意图。读图,大气中( ) A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加 B.二氧化碳浓度降低,会使②减少 C.可吸入颗粒物增加,会使③增加 D.出现雾霾,会导致④在夜间减少 [解析] 本题解题的关键是明确各箭头的含义。从图中可以看出,①是大气吸收太阳辐射,②是大气吸收地面辐射,③是地面吸收太阳辐射,④ 是大气逆辐射。臭氧层遭到破坏,大气直接吸收太阳辐射(臭氧吸收紫外线)减少,故A项错误;二氧化碳浓度降低,空气对地面长波辐射的透明度提高,大气吸收地面辐射减少,故B项正确;可吸入颗粒物增加,大气对太阳辐射的削弱作用增强,到达地面的太阳辐射减少,故C项错误;出现雾霾天气,大气逆辐射增强,故D项错误。 [答案] B 大气的温度 1.影响气温的因素分析 2.昼夜温差大小的分析 分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质等几方面分析。 (1)地势高低:地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。 (2)天气状况:晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大。 (3)下垫面性质:下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地。 (2014·高考海南卷)甲地(位置见下图)气温年较差较小,5~8月降水稀少。甲地气温年较差较小的主要原因是( ) A.海拔较高 B.纬度较低 C.距海较远 D.植被较好 [解析] 首先气温年较差大小和植被覆盖率关系不大,只有纬度较低,甲地冬季气温才不会比夏季降很多,气温年较差才会较小,B项符合。 [答案] B 大气的受热过程及其应用 1.(2015·高考广东卷)大规模的火山爆发可能造成地表温度下降。其合理的解释是火山爆发导致( ) A.大气二氧化碳浓度增加 B.高纬度地区极光现象减少 C.地球表面长波辐射增强 D.到达地面的短波辐射减弱 解析:选D。大规模的火山爆发会喷发出大量的火山灰,火山灰对太阳辐射的反射和散射作用很强,即对太阳辐射具有很强的削弱作用,从而使到达地面的太阳短波辐射减弱。大气中二氧化碳浓度增加,大气逆辐射会增强,会使地表温度上升;极光现象与地表温度无关;地表长波辐射增强,表明地表温度升高,故D项正确。 (2015·高考安徽卷)下图表示一年中大气上界单位面积水平面上每日接收到的太阳辐射随纬度的变化,单位为MJ/m2,图中阴影部分表示没有太阳辐射。完成2~3题。 2.图中M日最接近( ) A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日 3.a、b两点太阳辐射差异的影响因素主要为( ) A.太阳高度 B.白昼长短 C.海陆位置 D.天气状况 解析:第2题,图中阴影部分表示没有太阳辐射,即为出现极夜的范围,大致在接近最右侧日期时极夜范围达最大,此时为冬至日,a所在虚线的日期和b所在虚线的日期恰好为极昼极夜的分界,故两虚线所在日期为春分日或秋分日,结合极夜变化可知,a所在虚线的日期为春分日,b所在虚线的日期为秋分日,而M日大致位于春分日后、秋分日前的中间处,应为夏至日,故选B项。第3题,由于图中统计的是“大气上界单位面积水平面上每日接收到的太阳辐射”,因此不受天气状况与海陆位置的影响,C、D项错误。读图可知,a点太阳辐射量为30MJ/m2、b点为20MJ/m2。由上题可知,a、b两点所在的日期分别为春分日和秋分日,此时全球昼夜平分,因而两点的白昼长度相同,排除B项;a点纬度位置较低,太阳高度大,太阳辐射量大,b点纬度位置较高,太阳高度较小,太阳辐射量较小,故太阳高度是影响两地太阳辐射差异产生的主要因素,故选A项。 答案:2.B 3.A 大气的温度 (2014·高考山东卷)下图为我国某区域冬季某日8时至次日8时的降雪量和积雪深度分布图,该时段该区域风向主要为偏东风,云量分布差异不明显。完成4~5题。 4.造成该区域东西部积雪深度差异的主要因素是( ) A.降雪量 B.温度 C.光照 D.地形 5.图中M地积雪深度低于周围地区,该地可能是( ) A.农田 B.林地 C.城区 D.乡村 解析:降雪是一种大气降水形式,降雪量的多少与大气环流、地形、洋流等因素有直接关系。积雪深度是假定雪层均匀地分布在地面上,从雪层表面到雪下地面之间的垂直深度,影响因素除了降雪量外,还受气温高低(即融雪量多少)的影响。第4题,根据题干信息“ 偏东风”“云量分布差异不明显”,结合图可以看出,东西部降雪量差异较小,而积雪深度差异较大,可以排除降雪量、光照、地形因素的影响,所以选B。第5题,M地降雪量与周围地区相比,差距较小,而积雪深度比周围小很多,即融雪量较多,说明气温较高,因此可能是城区(城市的热岛效应),所以选C。 答案:4.B 5.C 6.(2013·高考全国卷Ⅱ,T6)下图示意某地区年均温的分布。读图,影响该地区年均温分布特征的主要因素是( ) A.台风 B.海陆分布 C.地形 D.大气环流 解析:选C。读图可知,该区域为我国台湾,台湾山脉纵列中东部,从等温线的分布看,气温随着地势升高而降低,故影响该地区年均温分布特征的主要因素是地形,故C项正确。 考点二 热力环流的形成和等压面图的判读[学生用书P37] 1.形成原因:地面冷热不均。 2.形成过程:地面冷热不均→空气的上升或下沉→同一水平面上的气压差异→大气中的水平运动。具体如下图所示: 读上图,探究下列问题。 (1)近地面冷热与气流垂直运动有何关系? 提示:近地面热,气流上升;近地面冷,气流下沉。 (2)近地面与高空的气压高低有何关系? 提示:近地面气压总是大于高空的气压。 (3)近地面的气压高低与冷热有何关系? 提示:近地面热,形成低压;近地面冷,形成高压。 (4)气流的水平运动流向有何特点? 提示:总是从高压指向低压。 “君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,请解释巴山地区夜雨较多的原因。 提示:夜晚,山顶空气冷却下沉,沿山坡下沉至谷地,谷地中的暖湿气流被迫抬升,气温下降、水汽凝结,形成降水。白天,谷地盛行下沉气流,不易形成降水。 逆温出现时对大气污染有何影响? 提示:逆温出现时,大气对流不旺盛,污染物不易扩散,会加剧大气污染。 热力环流的形成 1.掌握热力环流要抓住一个过程、两个方向、三个关系 (1)一个过程 近地面冷热不均空气的垂直运动(上升或下沉)同一水平面上存在气压差异空气的水平运动热力环流。 (2)两个气流运动方向 ①垂直运动——受热上升,冷却下沉。 ②水平运动——从高压指向低压。 (3)三个关系 ①近地面和高空的气压类型相反关系 ②温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。 ③风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压(如上图中①②③④处所示)。 2.常见的热力环流及其应用 类型 示意图 应用 山谷风 由于夜晚吹山风,谷底气流上升,出现著名的“巴山夜雨”现象;夜晚,当冷空气在谷底集聚时,容易出现上热下冷的稳定空气结构,即逆温现象,加剧大气污染 海陆风 海陆风加速海陆间水分和热量的交换,白天的海风使近海岸湿润,夜晚的陆风使陆地凉爽 热岛效应 热岛效应强弱反映城乡温差大小,如冬季城郊温差大,热岛效应最显著,热力环流最强。有污染的企业要远离居民区,并布局在绿化带以外,避免热力环流将污染物带入市区 (高考大纲全国卷)一般情况下,空气的密度与气温、空气中的水汽含量呈负相关。下图示意北半球中纬某区域的地形和8时气温状况剖面。高空自西向东的气流速度约20千米/时。据此完成(1)~(2)题。 (1)此时甲、乙、丙三地的大气垂直状况相比较( ) A.甲地比乙地稳定 B.乙地对流最旺盛 C.乙地比丙地稳定 D.丙地最稳定 (2)正午前后( ) A.甲地气温上升最快 B.乙地可能出现强对流天气 C.丙地刮起东北风 D.甲地出现强劲的偏南风 [解析] 第(1)题,垂直方向上,温差越大,大气对流运动越强烈,大气越不稳定。图中甲、乙、丙三地相比较,垂直温差最大的是甲地,对流最旺盛,空气最不稳定,A、B项错误;乙处有湖泊,受其影响,等温线上凸,说明乙地近地面气温高于丙地,而乙、丙高空气温大体相同,故乙在垂直方向上温差大于丙,进而可知丙地大气比乙地稳定,C项错误,D项正确。第(2)题,由题干信息结合图中气温分布情况可知,该区域有一大团冷空气整体向东运动,正午前后,大团冷空气向东移动了80千米,此时甲地气温降低,吹偏北风,A、D项错误;乙地气温垂直方向差异大,对流运动强烈,B项正确;丙地吹偏南风,C项错误。 [答案] (1)D (2)B 等压(温)面图的判读 1.等压面图的判读 (1)判断气压大小 ①由于大气密度随高度增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,导致在垂直方向上随着高度增加气压降低。即PA>PC,PB>PD。 ②因地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,进而等压面发生弯曲。同一水平面上,等压面上凸处气压高,下凹处气压低,即PC>PD,PB>PA。 ③同一垂直方向上,近地面和高空的气压类型相反,若近地面为高压,高空则为低压。 (2)判断下垫面的性质 ①判断陆地与海洋(湖泊):夏季,等压面下凹处为陆地,上凸处为海洋(湖泊);冬季,等压面下凹处为海洋(湖泊),上凸处为陆地。 ②判断裸地与绿地:裸地同陆地,绿地同海洋。 ③判断城区与郊区:等压面下凹处为城区,上凸处为郊区。 (3)判断近地面天气状况和气温日较差大小 等压面下凹处,多阴雨天气,气温日较差较小,如上图中甲地;等压面上凸处,多晴朗天气,气温日较差较大,如上图中乙地。 2.等温面图的判读 等温面图与等压面图的判读有很多相似之处,可借用等压面图的判读方法来判读等温面图。 (1)随着海拔升高,等温面的温度数值逐渐降低。 (2)等温面向下凹的地区,气温较同高度其他地区低;等温面向上凸的地区,气温较同高度其他地区高。如上图中甲为低温中心,乙为高温中心。 (3)夏季:陆地上等温面向上凸,海洋上等温面向下凹;城市市区等温面一般向上凸。 (2016·黑龙江哈尔滨二模) 下图为某滨海地区某日某时等压面垂直剖面图(相邻两个等压面气压差相等),据此回答(1)~(2)题。 (1)图中( ) A.①比②气温高 B.②比③气温低 C.③比④气压低 D.④比①气压高 (2)图中( ) A.海陆间气压差异的成因与南亚西南季风的成因相同 B.③地受来自海洋湿润气流影响形成对流雨 C.近地面气流流向为:③→② D.等压面分布状况一般出现在夏季的白天 [解析] 第(1)题,垂直方向上,随海拔升高,气温降低,气压也降低,因此①比②气温低,③比④气压高;图中海洋等压面向近地面弯曲,陆地等压面向高空弯曲,表示同一水平面海洋气压低、陆地气压高,④比①气压高;如果是受冷热不均引起的,近地面③比②气压高,故②气温高、气压低,③气温低、气压高,因此②比③气温高,D正确。第(2)题,南亚西南季风的成因是气压带和风带的季节移动;③地受下沉气流影响,降水少;③地气压高于②地,风是从大陆吹向海洋,C正确;等压面的分布是大陆气压高,气温低,若是夏季,应该出现在夜间。 [答案] (1)D (2)C 热力环流的形成 1.(高考浙江卷)拉萨河流域拥有丰富的物质文化和非物质文化资源,拉萨位于宽阔的拉萨河谷地北侧。下图为拉萨7月降水量日平均变化图。有关拉萨7月降水日变化成因的叙述,正确的是( ) A.夜晚地面降温迅速,近地面水汽易凝结成雨 B.夜晚近地面形成逆温层,水汽易凝结成雨 C.白天盛行下沉气流,水汽不易凝结成雨 D.白天升温迅速,盛行上升气流,水汽不易凝结成雨 解析:选C。从图中可以看出拉萨7月份白天降水少,夜晚降水多。夜晚盛行山风,谷地空气上升易形成降水;白天盛行谷风,谷地盛行下沉气流,水汽不易凝结成雨。 2.(2014·高考安徽卷)通过海面的热收支方式主要有辐射、蒸发和传导。下图示意世界大洋海面年平均热收支随纬度的变化。图中表示海面热量总收支差额、辐射收支差额、蒸发耗热量、海-气热传导差额的曲线,依次是( ) A.Q4、Q1、Q3、Q2 B.Q3、Q4、Q2、Q1 C.Q3、Q1、Q2、Q4 D.Q2、Q3、Q1、Q4 解析: 选C。海面的热量收入,主要来自太阳辐射,其分布规律大致随纬度的增高而递减,由此可知Q1为辐射收支差额曲线;海面的热量支出,主要是海水蒸发所消耗的热量,因副热带海区气温高、降水较少,海水的蒸发耗热量最多,故曲线 大致呈马鞍形,由此可以确定Q2为蒸发耗热量曲线;世界大洋海面多年平均热量的收支是平衡的,但不同海区存在差别,低纬度海区热量盈余,高纬度海区热量亏损,故Q3为海面热量总收支差额曲线;剩下的Q4则为海—气热传导差额曲线。故C项正确。 等压面图的判读 3.(2014·高考山东卷)下图为甲地所在区域某时刻高空两个等压面P1和P2的空间分布示意图,图中甲、乙两地经度相同。此时甲地近地面的风向为( ) A.东南风 B.西南风 C.东北风 D.西北风 解析:选B。由图可知,P1等压面大致平行于等高面,而P2等压面出现倾斜,表明甲地高空气压低于38°N,则近地面甲地气压高于38°N,因此其近地面大气水平气压梯度力由南指向北,在地转偏向力作用下向右偏转成西南风,故B项正确。 考点三 大气的水平运动[学生用书P39] 1.影响风的三种力 作用力 方向 大小 对风的影响 风速 风向 水平气压梯度力 始终与等压线垂直,由高压指向低压 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压 地转偏向力 始终与风向垂直 大小随纬度增加而增加,赤道为零 不影响风速的大小 北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转 摩擦力 始终与风向相反 大小与下垫面性质有关,下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之越小 使风速减小 与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线 2.风的受力状况与风向 高空风 近地面风 图示(北半球) 受力 F1(水平气压梯度力)和F2(地转偏向力)共同影响 F1(水平气压梯度力)、F2(地转偏向力)和F3(摩擦力)共同影响 风向 与等压线平行 与等压线成一夹角 摩擦力大小对风向和等压线的夹角有何影响? 提示:摩擦力越大,风向与等压线的夹角越大。 随着海拔的升高,风向与等压线的夹角如何变化? 提示:随着海拔的升高,风向与等压线的夹角越来越小。 等压线图上风向的判断 1.等压线图上任一地点风向的画法 第一步:在等压线图中,按要求画出过该点的切线并作垂直于切线的虚线箭头(由高压指向低压,但并非一定指向低压中心),表示水平气压梯度力的方向。 第二步:确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或向左(南半球)偏转30°~45°角,画出实线箭头,即为经过该点的风向。如下图所示(北半球): 2.如何根据风向判断气压高低和南北半球 (1)根据风的来向为高压一侧可知:上图南侧为高压,北侧为低压。 (2)根据水平气压梯度力垂直于等压线且由高压指向低压可绘出水平气压梯度力F水。 (3)从图中可知风向比F水偏右,可知该图位于北半球。并在风向的右侧绘出地转偏向力F地,并且垂直于风向。 (4)根据摩擦力方向始终与风向相反,绘出摩擦力F摩。 (2014·高考天津卷)读下图,在图中所示的时段内,风向由东南变为东北的城市是( ) A.台北 B.上海 C.首尔 D.北京 [解析] 根据等压线图可以判断出5月6日14时,北京为东南风、首尔为偏南风、上海为东南风、台北为东北风。5月7日02时,北京为东北风、首尔为偏南风、上海为东南风、台北为东北风。故选D。 [答案] D 等压线图上风向的判断 1.(高考江苏卷)下图是某区域某时地面天气简图。读图,图中M地的风向是( ) A.东北 B.东南 C.西北 D.西南 解析:选C。由图可知,M处在北半球高压中心的东部,根据风向判定原则,可知M地风向为西北风,故C项正确。 2.下图为某区域2015年10月下旬某时海平面的气压分布图。图中北京的风向是( ) A.偏西 B.偏北 C.东南 D.东北 解析:选A。根据图中北京附近等压线的分布,分析水平气压梯度力的方向,水平气压梯度力与等压线垂直,由高压指向低压。北京附近水平气压梯度力指向东北,风向受地转偏向力的影响,向右偏,基本成西风。故选A。 扫一扫 进入91导学网(www.91daoxue.com) 冷热不均引起大气运动 [学生用书P40] 等压线图的判读 等压线图是等值线图的一种,表示在同一水平面上气压水平分布状况的图。常见的等压线图有气压场类型图(图1)、某时地面气压等值线图(图2)、某地区某日等压线图(图3)。在同一水平面上,每一条等压线上的气压值相等。等压线图的判读和应用是高考中经常出现的考查要点,判读的关键是抓住等压线数值特征、分布特征及组合特征。 图1 气压场类型图(单位:hPa) 图2 亚洲东部某日某时地面气压 等值线图(单位:hPa) 图3 北美某地区某日等压线图 等压线图是等值线图中非常重要的一种类型,它同样具有等值线图的一般特征和基本判读方法。 1.判断气压形式 (1)低压中心(如图1中乙处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压低(中心为上升气流)。 (2)高压中心(如图1中甲处):等压线呈闭合曲线,中心气压比四周气压高(中心为下沉气流)。 (3)高压脊(如图1中丙处):高气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫脊线。 (4)低压槽(如图1中丁处):低气压延伸出来的狭长区域,弯曲最大各点的连线叫槽线。 (5)鞍部:两个低压和两个高压交会处,其气压值比高压中心低,比低压中心高。 2.判断风向 首先明确高低气压;其次确定水平气压梯度力的方向;最后根据南、北半球画出偏转风向(如图2中A地吹偏南风)。 3.判断南、北半球 (1)风向在水平气压梯度力的右侧——北半球。 (2)风向在水平气压梯度力的左侧——南半球。 4.判断风力(风速)大小 (1)等压线密集——气压梯度力大——风力大(如图3中乙地)。 (2)等压线稀疏——气压梯度力小——风力小(如图3中甲地)。 5.判断季节 (1)夏季(北半球7月、南半球1月):大陆内部一般为低压。 (2)冬季(北半球1月、南半球7月):大陆内部一般为高压。 6.判断天气状况 (1)由高纬吹向低纬的风——寒冷干燥。 (2)由低纬吹向高纬的风——温暖湿润。 (3)低气压过境时,多阴雨天气;高气压过境时,多晴朗天气。 (4)低压中心和低压槽控制区多阴雨天气;高压中心和高压脊控制区多晴朗天气。 (2013·高考全国卷Ⅰ,T9~T10)下图示意我国某地区14日6时的气压形势,L为低压。图中天气系统以200千米/天的速度东移。读图,完成(1)~(2)题。 (1)图中甲地14日6~9时的风向为( ) A.偏东风 B.偏南风 C.东北风 D.西北风 (2)气象部门发布了暴雨预报,甲地暴雨开始的时间约为( ) A.14日14时 B.14日19时 C.15日4时 D.15日11时 1.问题探究 (1)如何在等压线图上判断风向? 提示:首先根据气压高低,确定水平气压梯度力方向。水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压。其次判断南北半球,根据北半球右偏、南半球左偏确定风向。 (2)形成暴雨的天气系统有哪些? 提示:低压中心或低气压带、冷锋。 2.信息解读 [标准答案] (1)B (2)B (2016·乌鲁木齐二诊)阅读材料,完成下列问题。 下图为2015年1月27日20时世界海平面气压(单位:hPa)局部分布图。 (1)描述我国大陆东部地区的等压线分布特点,并说明A气压中心的形成原因。 (2)简述图中时刻B点天气状况及成因。 (3)据图判断我国渤海、黄海、东海、南海四大海域中风浪最大的海域并说明理由。 解析:(1)从图中可知我国大陆东部地区的等压线分布特点大致南密北疏,数值由南向北递增。其原因与海陆热力性质差异有关。(2)B位于低压槽附近且等压线密集,多大风、降温、阴雨(雨雪)等天气。(3)风浪大小与等压线的疏密有关。 答案:(1)特点:等压线南密北疏;数值由北向南递减。 原因:地处亚欧大陆东部,海陆热力性质差异显著;冬季降温快,气流下沉,形成高压。 (2)天气状况:阴雨(雨雪)、大风、降温。 成因:位于低压槽附近(或冷锋过境)。 (3)海域:东海。 理由:等压线密集,水平气压梯度力大,风速大,风高浪急。 [学生用书P42] (2016·浦东新区期末考试)下图为地球大气受热过程示意图。读图,完成1~2题。 1.当前化石燃料的燃烧,排放大量温室气体导致( ) A.①减少 B.②增加 C.③增加 D.④减少 2.我国西北地区昼夜温差大,是因为( ) A.白天地面吸收强,夜晚①弱 B.白天反射作用强,夜晚②弱 C.白天大气辐射强,夜晚③弱 D.白天太阳辐射强,夜晚④弱 解析:第1题,CO2等温室气体主要吸收长波辐射,地面辐射以长波辐射为主,温室气体增加对地面辐射的吸收作用加强。第2题,我国西北地区深居内陆,海洋水汽难以到达,云雾少,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射强,近地面气温高;晚上大气对地面辐射的吸收作用弱,大气逆辐射弱,近地面气温低。 答案:1.B 2.D (2016·河北衡水中学二模)湖泊与湖岸之间存在着局部环流。下图为我国某大湖(东西宽约90 km)和周边湖岸某时刻实测风速(m/s)垂直剖面图,读图完成3~4题。 3.影响湖泊东西岸风向差异的主要因素为( ) A.海陆位置 B.大气环流 C.季风环流 D.热力环流 4.在夏季,此时最可能为地方时( ) A.0点 B.5点 C.15点 D.20点 解析:第3题,通过题干和图中的信息,将湖泊与湖岸之间的局部环流画出示意图是解题的关键。湖泊与湖岸之间为小范围的局部环流,很容易排除A、B、C三个选项。通过画图分析可知为热力环流,故选D项。 第4题,在夏季,白天会出现图中所示的热力环流。根据备选项,15点符合题意且湖泊与湖岸的热力性质差异较大、更典型,故选C项。 答案:3.D 4.C (2016·保定市期中考试)读某地风速、风向随海拔高度变化状况示意图,完成5~7题。 5.随高度增加( ) A.风速增大加快,风向偏转幅度加大 B.风速增大加快,风向偏转幅度减小 C.风速增大变慢,风向偏转幅度减小 D.风速增大变慢,风向偏转幅度加大 6.此图所示地点位于( ) A.南半球 B.北半球 C.赤道地区 D.无法判断 7.引起风速、风向随海拔高度变化而变化的根本原因是( ) A.地转偏向力随高度增加而变大 B.地面摩擦力随高度增加而变小 C.水平气压梯度力随高度增加而变大 D.大气温度随高度增加而变低 解析:第5题,图示随高度增加,表示风速的箭头长度差异变化减小,表示风向变化的曲线跨度变大。第6题,风向右偏,由此可知为北半球。第7题,近地面受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响,最终风向与等压线斜交;随着海拔高度的增加,地面摩擦力逐渐变小,而空气之间的摩擦力很小,可以忽略不计,故高空风只受水平气压梯度力和地转偏向力影响,最终风向与等压线平行。 答案:5.D 6.B 7.B查看更多