- 2021-09-08 发布 |

- 37.5 KB |

- 6页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

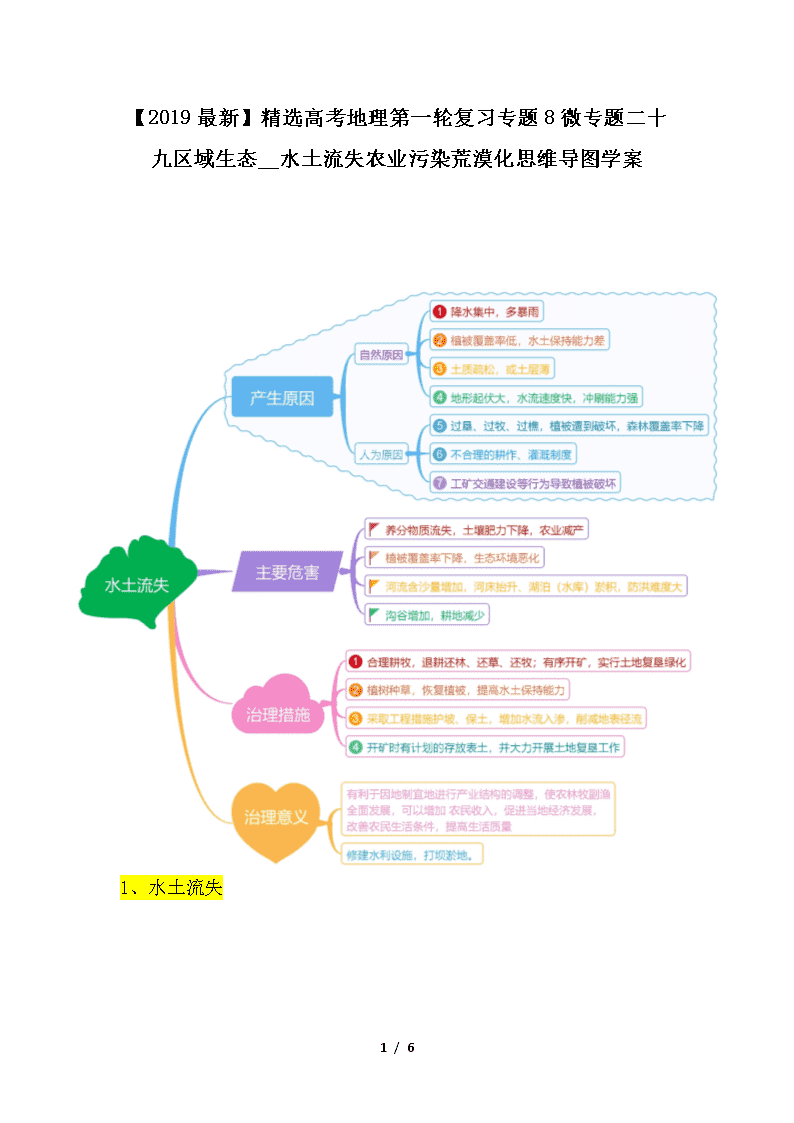

高考地理第一轮复习专题8微专题二十九区域生态__水土流失农业污染荒漠化思维导图学案

【2019最新】精选高考地理第一轮复习专题8微专题二十九区域生态__水土流失农业污染荒漠化思维导图学案 1、水土流失 6 / 6 2、农业污染 1、浙江省地属南方低山丘陵红壤区,浙江省独特的“水”、“土”和“植物”的时空组合,决定了浙江省水土流失的特征。下图为浙江某地不同土地类型水土流失强度分布的对数曲线。读图回答问题。 (1)据图描述浙江省水土流失特点。(4分) (2)分析浙江省红壤坡耕地水土流失严重的原因。(6分) 3、荒漠化的治理 6 / 6 2、石羊河流经甘肃省中部,流域内灌溉农业较发达、生态环境问题严重。根据下列材料,结合所学知识,完成下列问题。 材料 石羊河流域示意图 目前面临的最主要的生态环境问题是_ 。为了防止该流域生态环境恶化,在农业生产中,应该采取哪些措施? 4、生态环境问题的治理措施 为什么说南方低山丘陵水土流失造成的损失比黄土高原大? (单位面积流失土地的损失、表土的恢复能力、生产基地和经济中心) ① 单位土地的生物生长量与产值较高 ② 多石质山地,表土被侵蚀后很难再恢复; ③ 江河下游地区多为重要的工农业生产基地和经济中心。 南方低山丘陵发展“立体农业”有哪些效益?(土地潜力、农民收入、生态) ① 低山丘陵面积大~~有利于充分发挥低山丘陵土地资源的潜力; ② 人多地少~~有利于减少耕地的压力、安置闲暇劳力,增加农民收入; ③ 生态环境脆弱~~有利于改善环境,建立良性生态循环。 1.荒漠化的含义及类型 2.荒漠化的成因(以我国西北地区为例) 6 / 6 我国西北地区土地荒漠化是自然因素和人为因素共同作用的结果。干旱的自然特征本身就包含着荒漠化的潜在威胁;气候异常使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素,而人为因素大大加速了土地荒漠化这一过程的发展,并且常常起着决定性的作用。具体分析如下: 判断一个地区主要生态环境问题为荒漠化的方法 一看位置,经纬度位置在四个沙漠带中。 二看年降水量,年降水小于400 mm的地区易发生荒漠化。 三看土地覆被和利用类型,土地覆被类型以沙地为主的地区,土地利用中草地减少,耕地增多等可引起荒漠化。 四看地形,地形崎岖,若植被破坏,易造成水土流失,形成“石漠化”。 2.黄土高原水土流失的成因 (1)自然条件是水土流失的潜在因素 自然条件 对水土流失产生的影响 气候 与降水的多少和强度有关。降水越多越集中,强度越大且多暴雨,侵蚀作用就越强,水土流失也越严重 地形 与地形的坡度和坡面组成物质有关。在一定范围内,地形坡度越大,坡面物质越不稳定,越容易产生水土流失现象 植被 与植被的覆盖程度有关。植被覆盖率越低,削减降水和径流的能力就越低,水土流失越严重 土壤 与土质的疏密程度有关。土质越疏松,水土流失越严重 (2)人为因素 人为因素是目前水土流失的主导因素。重点分析导致地表植被破坏、土质疏松的人类活动。 ①生活能源短缺,大量砍伐树木用作薪柴。 ②土地资源开发利用不合理,毁林开荒、耕作方式不当、管理粗放。 ③开矿、开采石料、修路、建房屋、修水利设施等开发建设不当。 2.黄土高原地区水土流失的危害 6 / 6 (1)使耕地土层变薄,土壤养分流失,耕地质量下降,导致农作物单位面积产量降低。 (2)使大量泥沙汇入黄河,黄河泥沙含量剧增。 (3)造成当地生态环境恶化,直接或间接地诱发和加剧自然灾害的发生。 3.黄土高原水土流失治理:小流域综合治理措施 黄土高原是我国水土流失最严重的地区,通过多年的探索,三大措施相结合,实行“保塬、护坡、固沟”方针,进行综合治理,取得了显著的成果,具体措施如下图所示: 【拓展延伸】 区分同一种生态问题在不同区域的差异 比如对于黄土高原与我国南方低山丘陵的水土流失问题分析时对比如下: 水土流失 黄土高原 南方低山丘陵 自然原因 夏季降水多且多暴雨;土质疏松,植被覆盖率低 夏季降水多且多暴雨 人为原因 毁林开荒;不合理的耕作制度 过度开发、樵采 整治措施 黄土高原不如南方水热条件好,又处于过渡地带,需实施植树种草、退耕还林还草等生物措施;兴修水库、打坝淤地、修建水平梯田等工程措施 南方低山丘陵地区由于水热条件好,其有效措施是封山育林恢复植被,兴建小水电站,大坝等 1、(1)工矿地、园地、林地和草地以轻、中度侵蚀为主(4分);强度侵蚀以上以坡耕地最为严重(2分)。 (2)低山丘陵为主,地势起伏大;亚热带季风气候,降水集中且多暴雨;植被稀疏;红壤土层薄,易被侵蚀(任答3点即可,每点2分)。 2、土地荒漠化 6 / 6 措施:①提高灌溉技术,发展节水农业;②加强全流域水资源协调管理,合理分配水资源;③合理开采地下水;④加强农田水利工程建设;⑤因地制宜,调整农业生产结构。 6 / 6查看更多