- 2021-09-07 发布 |

- 37.5 KB |

- 4页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

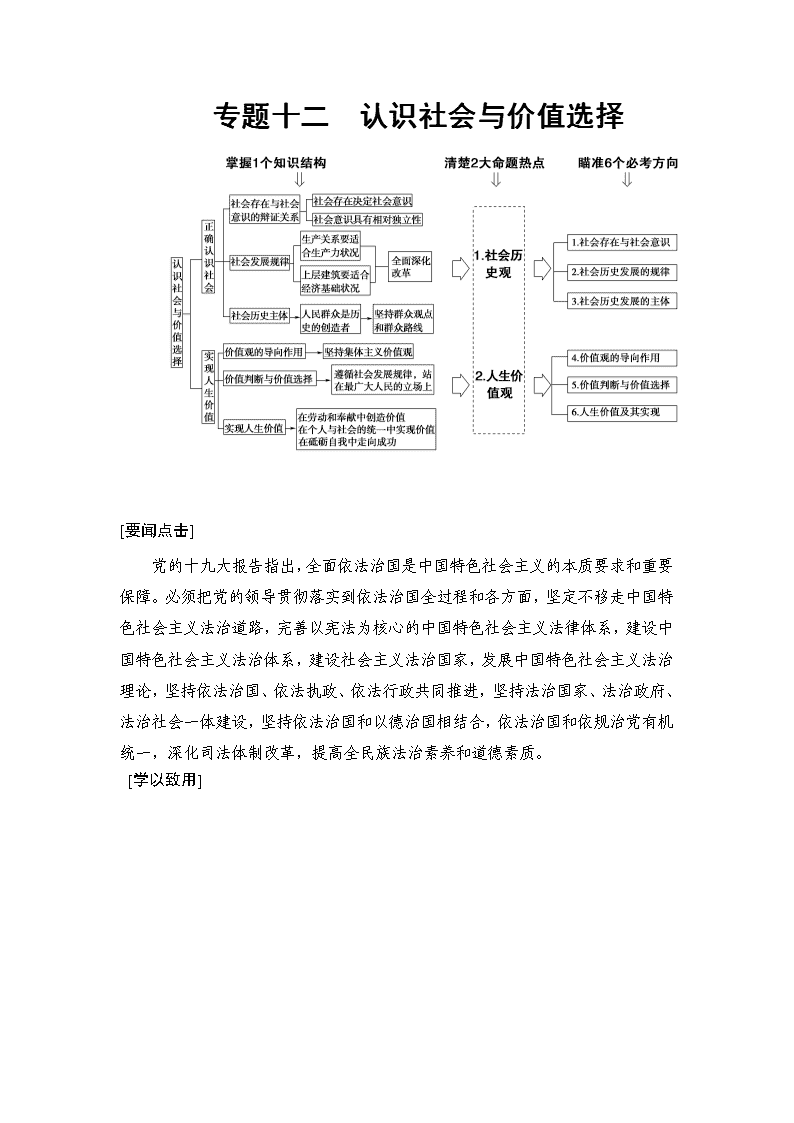

2019届高考政治一轮复习人教版必修四第4单元认识社会与价值选择(3)专题练习

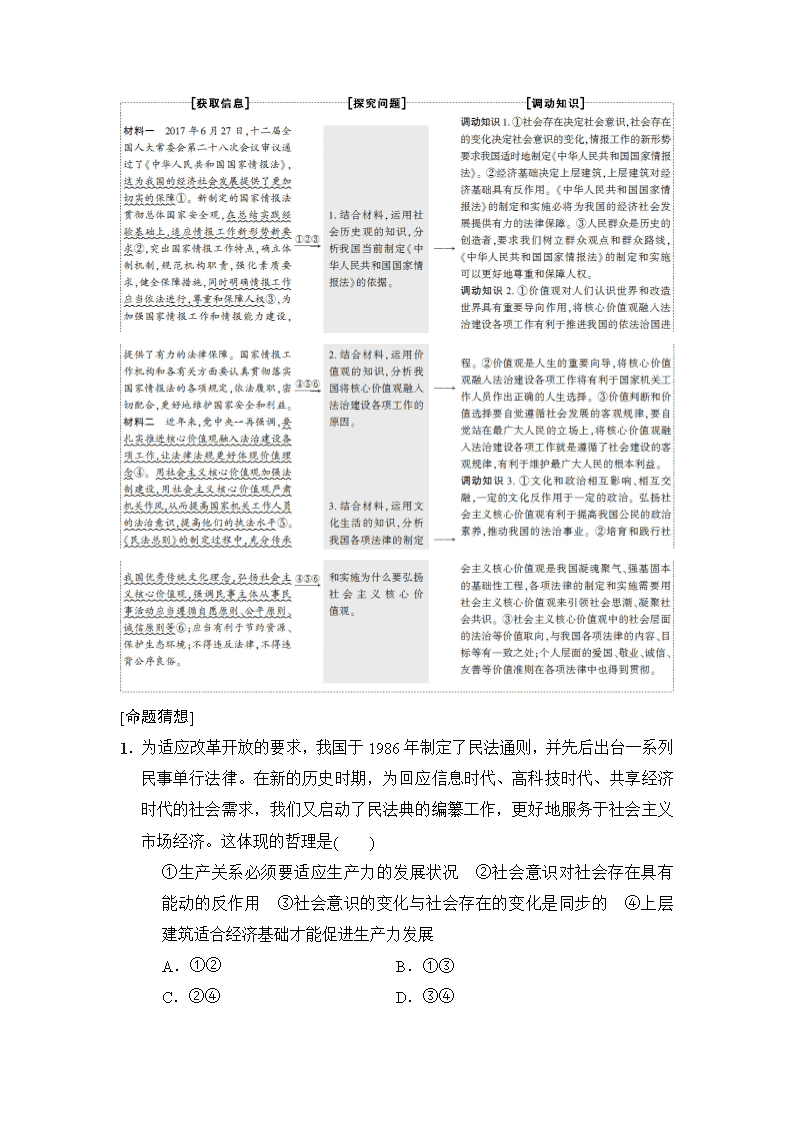

专题十二 认识社会与价值选择 [要闻点击] 党的十九大报告指出,全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。必须把党的领导贯彻落实到依法治国全过程和各方面,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家,发展中国特色社会主义法治理论,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,坚持依法治国和以德治国相结合,依法治国和依规治党有机统一,深化司法体制改革,提高全民族法治素养和道德素质。 [学以致用] [命题猜想] 1.为适应改革开放的要求,我国于1986年制定了民法通则,并先后出台一系列民事单行法律。在新的历史时期,为回应信息时代、高科技时代、共享经济时代的社会需求,我们又启动了民法典的编纂工作,更好地服务于社会主义市场经济。这体现的哲理是( ) ①生产关系必须要适应生产力的发展状况 ②社会意识对社会存在具有能动的反作用 ③社会意识的变化与社会存在的变化是同步的 ④上层建筑适合经济基础才能促进生产力发展 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ C [法律属于上层建筑,属于社会意识,故题干体现出社会意识的反作用、上层建筑的反作用,②④正确。①指向生产关系的反作用,不符合题意,故排除。③说法错误,社会意识具有相对独立性,不一定同步。] 2.我国每一部重要法律的制定过程中,都要广泛征求民意。在征集过程中,不同公民针对同一问题会产生不同的看法或采取不同的态度。产生这一现象的原因主要有( ) ①价值判断具有主体差异性,往往因人而异 ②价值判断具有社会历史性,需要与时俱进 ③人们在不同价值选择基础上作出不同的价值判断 ④价值观念的不同影响着人们对事物的评价的不同 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ B [题干指向人们的价值判断在空间上的不同,而不是时间上的不同,体现出的是主体差异性,而不是社会历史性,故①正确、②错误。人们在价值判断的基础上进行价值选择,故③错误;④正确反映题意,故入选。] 3.阅读材料,回答问题。 2017年3月15日,十二届全国人大五次会议以2 782票赞成的高票表决通过《中华人民共和国民法总则》。民法总则在民法典中起统领性作用。民法总则的诞生,标志着民法典编纂工作迈出至关重要的一步,这在全面依法治国进程中具有里程碑意义。 《中华人民共和国民法总则》的通过映射出伟大时代的奋进征程。1986年,针对当时的经济社会发展形势,我国出台了民法通则,结束了中华人民共和国没有系统民事立法的历史。民法通则中提出的尊重和保护公民人格权、人身权、财产权等要求,是我国民法领域很大的进步。 时至今日,面对社会运行和公民财产状况发生的深刻改变,制定一部统一的民法典势在必行。调整限制民事行为能力人年龄下限、设立“特别法人”、保护网络虚拟财产……鲜明的时代特征在民法总则中充分彰显。自然人的人身自由、人格尊严受法律保护;保护自然人的个人信息权;对知识产权作出保护规定;在传统财产权利基础上将投资性权利纳入保护范围……民法总则落实宪法精神,凸显对民事权利的尊重。 我国民法在不断发展完善过程中, 体现出鲜明的时代性特征。请站在历史唯物主义角度,为这一特征找出哲学依据。 【解析】 首先,注意知识范围,历史唯物主义的知识包括社会历史观和人生价值观的相关内容;其次,对设问的关键词句进行多层次剖析,民法可以理解为社会意识、上层建筑、价值判断和价值选择等,时代性特征强调的可以是社会存在、经济基础、社会历史条件等;再次,结合材料信息来调动相关知识组织答案。 【答案】 社会存在决定社会意识,社会意识归根到底是对社会存在的反映;经济基础决定上层建筑,上层建筑只有适应经济基础状况才能起促进作用;价值判断和价值选择具有社会历史性,价值观念要根据时间、地点和条件的变化而与时俱进。查看更多