- 2021-09-02 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019届人教A版必修3第02单元第04课文化的继承性与文化发展讲义

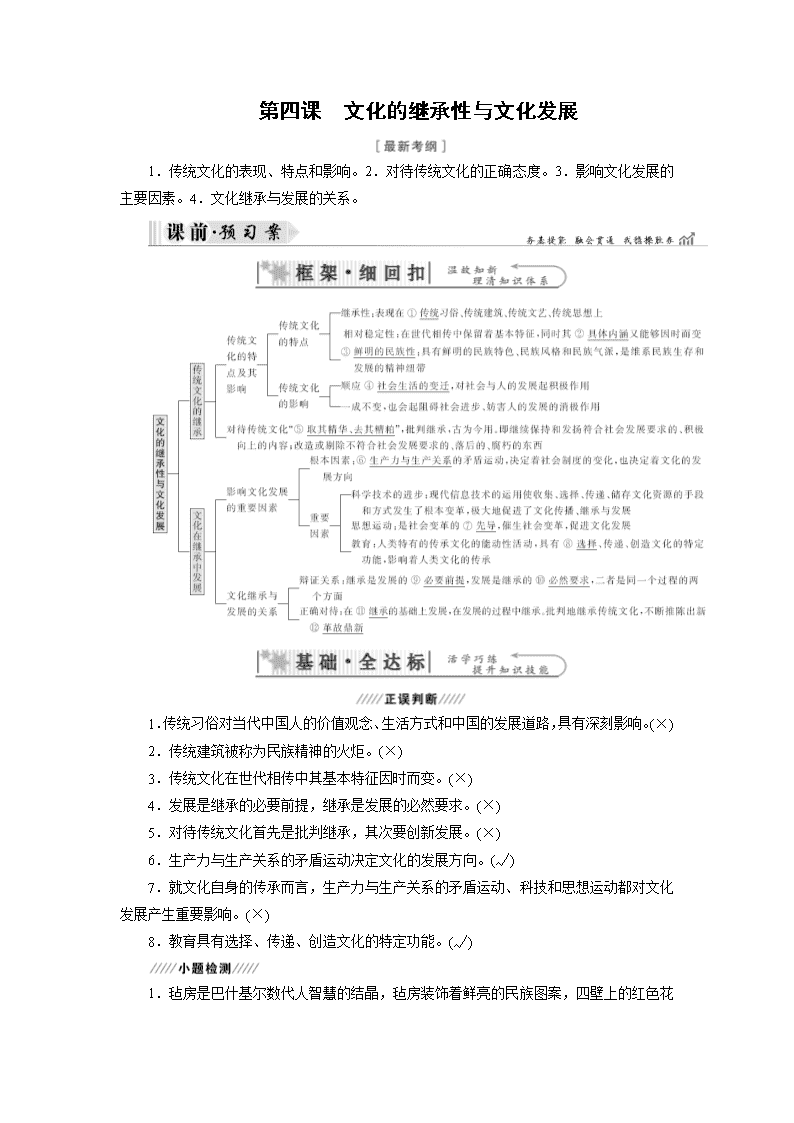

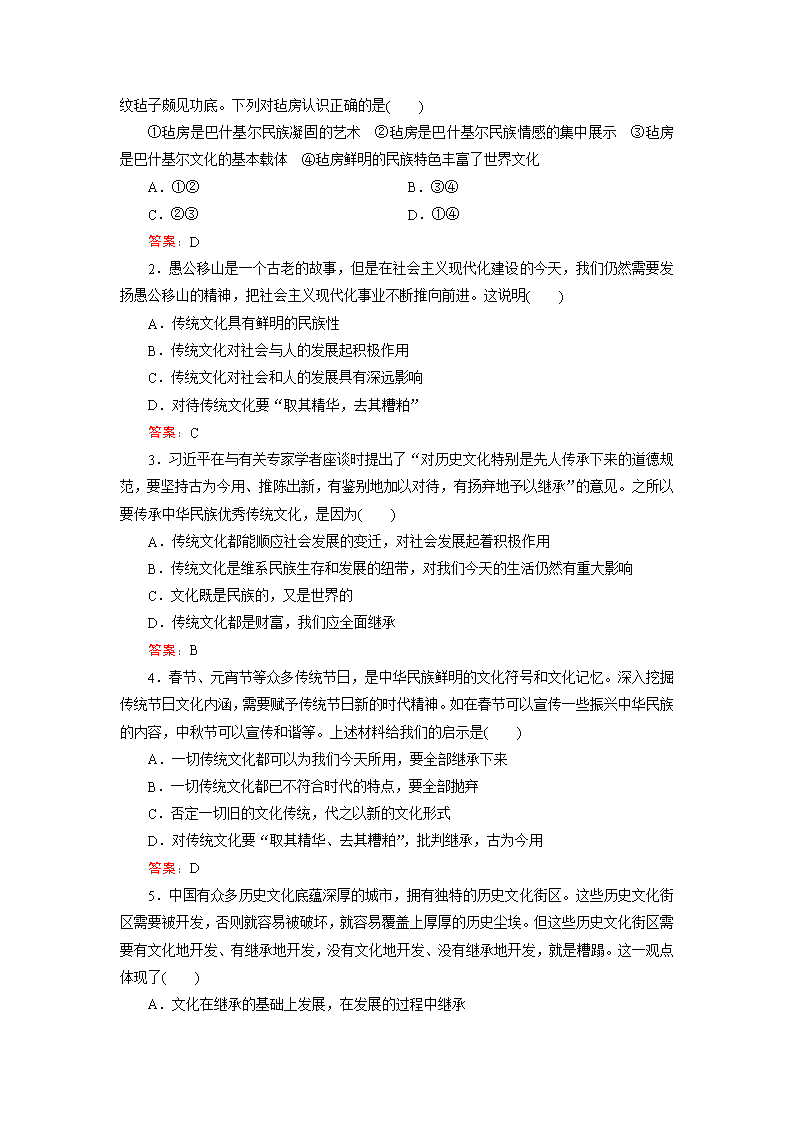

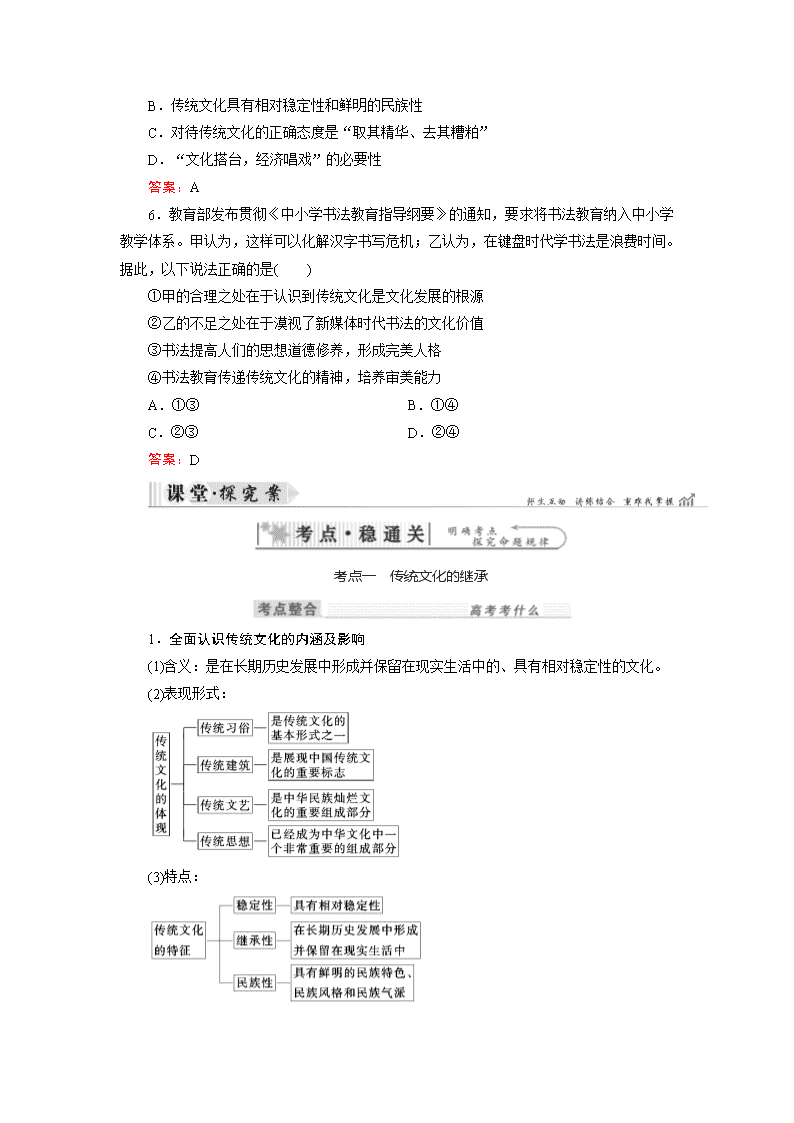

第四课 文化的继承性与文化发展 1.传统文化的表现、特点和影响。2.对待传统文化的正确态度。3.影响文化发展的主要因素。4.文化继承与发展的关系。 1.传统习俗对当代中国人的价值观念、生活方式和中国的发展道路,具有深刻影响。(×) 2.传统建筑被称为民族精神的火炬。(×) 3.传统文化在世代相传中其基本特征因时而变。(×) 4.发展是继承的必要前提,继承是发展的必然要求。(×) 5.对待传统文化首先是批判继承,其次要创新发展。(×) 6.生产力与生产关系的矛盾运动决定文化的发展方向。(√) 7.就文化自身的传承而言,生产力与生产关系的矛盾运动、科技和思想运动都对文化发展产生重要影响。(×) 8.教育具有选择、传递、创造文化的特定功能。(√) 1.毡房是巴什基尔数代人智慧的结晶,毡房装饰着鲜亮的民族图案, 四壁上的红色花纹毡子颇见功底。下列对毡房认识正确的是( ) ①毡房是巴什基尔民族凝固的艺术 ②毡房是巴什基尔民族情感的集中展示 ③毡房是巴什基尔文化的基本载体 ④毡房鲜明的民族特色丰富了世界文化 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 答案:D 2.愚公移山是一个古老的故事,但是在社会主义现代化建设的今天,我们仍然需要发扬愚公移山的精神,把社会主义现代化事业不断推向前进。这说明( ) A.传统文化具有鲜明的民族性 B.传统文化对社会与人的发展起积极作用 C.传统文化对社会和人的发展具有深远影响 D.对待传统文化要“取其精华,去其糟粕” 答案:C 3.习近平在与有关专家学者座谈时提出了“对历史文化特别是先人传承下来的道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承”的意见。之所以要传承中华民族优秀传统文化,是因为( ) A.传统文化都能顺应社会发展的变迁,对社会发展起着积极作用 B.传统文化是维系民族生存和发展的纽带,对我们今天的生活仍然有重大影响 C.文化既是民族的,又是世界的 D.传统文化都是财富,我们应全面继承 答案:B 4.春节、元宵节等众多传统节日,是中华民族鲜明的文化符号和文化记忆。深入挖掘传统节日文化内涵,需要赋予传统节日新的时代精神。如在春节可以宣传一些振兴中华民族的内容,中秋节可以宣传和谐等。上述材料给我们的启示是( ) A.一切传统文化都可以为我们今天所用,要全部继承下来 B.一切传统文化都已不符合时代的特点,要全部抛弃 C.否定一切旧的文化传统,代之以新的文化形式 D.对传统文化要“取其精华、去其糟粕”,批判继承,古为今用 答案:D 5.中国有众多历史文化底蕴深厚的城市,拥有独特的历史文化街区。这些历史文化街区需要被开发,否则就容易被破坏,就容易覆盖上厚厚的历史尘埃。但这些历史文化街区需要有文化地开发、有继承地开发,没有文化地开发、没有继承地开发,就是糟蹋。这一观点体现了( ) A.文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承 B.传统文化具有相对稳定性和鲜明的民族性 C.对待传统文化的正确态度是“取其精华、去其糟粕” D.“文化搭台,经济唱戏”的必要性 答案:A 6.教育部发布贯彻《中小学书法教育指导纲要》的通知,要求将书法教育纳入中小学教学体系。甲认为,这样可以化解汉字书写危机;乙认为,在键盘时代学书法是浪费时间。据此,以下说法正确的是( ) ①甲的合理之处在于认识到传统文化是文化发展的根源 ②乙的不足之处在于漠视了新媒体时代书法的文化价值 ③书法提高人们的思想道德修养,形成完美人格 ④书法教育传递传统文化的精神,培养审美能力 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 答案:D 考点一 传统文化的继承 1.全面认识传统文化的内涵及影响 (1)含义:是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化。 (2)表现形式: (3)特点: (4)影响(作用): ①传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带。 ②传统文化如果能顺应社会生活的变迁,不断满足人们日益增长的精神需求,就能对社会与人的发展起积极作用;反之,如果一成不变,传统文化也会起阻碍社会进步、妨碍人的发展的消极作用。 2.对待传统文化的正确态度(重难点) (1)要继承:“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。辩证地认识传统文化在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。对于符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继承;对于不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,要改造或剔除。 (2)要发展:要正确处理继承与发展的关系,推陈出新,革故鼎新。在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,不断革除旧文化,推出体现时代精神的新文化。 (3)要反对“民族虚无主义”“历史虚无主义”与“封闭主义”“守旧主义”的错误倾向。 [提醒] 区分文化继承与文化传播。文化继承是文化纵向积累的过程,侧重于本民族文化的“取其精华、去其糟粕”,“推陈出新、革故鼎新”;文化传播是文化横向积累的过程,侧重于不同民族文化之间的交流、借鉴与融合。 考向 传统文化的特点及影响 1.(2017·天津卷·7)静止的时候,凝固着威严和庄重;走动的时候,流露出飘逸和洒脱。作为汉民族传统服饰,汉服交领右衽、系带宽袖,明显区别于其他民族的传统服饰,从黄帝到明末清初,一直保持着相对一致的风格和形制,被誉为“穿在身上的诗书礼乐”。透过汉服文化可以感悟到( ) ①一方水土养育一方文化 ②一个民族特有的审美情趣和价值观 ③文化对人们交往行为和交往方式的影响 ④传统文化具有鲜明的民族性和相对稳定性 A.①② B.②④ C.①③ D.③④ 解析:选B ②④对:“作为汉民族传统服饰,汉服交领右祍、系带宽袖,明显区别于其他民族的传统服饰,从黄帝到明末清初,一直保持着相对一致的风格和形制”,体现了一个民族特有的审美情趣和价值观,也说明传统文化具有鲜明的民族性和相对稳定性。①不符合题意:材料强调的是民族性而不是区域性。③不符合题意:材料中没有体现文化对人的影响。 点睛:区分相对稳定性和鲜明的民族性,相对稳定性是从纵向的角度及历史的角度来说的,是指一个民族的文化由过去到现在具有历史继承性;鲜明的民族性是从横向角度来说的,是指一个民族的文化区别于其他民族文化的不同之处。 2.(2015·广东卷·32)有学者认为,传统戏曲在写意的、 程式化的表演变迁中体现出一脉相承的美学气质;古典诗词在格律、句式的变化中始终坚持了押韵、平仄和诗情意象;书法在不同流派的发展中仍透射出基本笔法和气韵。因此,文化的精神传承比技艺传承更重要。这一结论的合理之处在于看到了( ) ①发展中的传统文化有一定的共性和规律 ②传统文化形式的创新是不同时代的共同要求 ③传统文化所蕴涵的精神具有内在稳定性 ④对待传统文化应坚持批判继承,古为今用 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析:选A 传统戏曲、古典诗词、书法等的内涵侧重点不同,我们应注重把握它们各自的特点和各自的发展规律。可见,文化的精神传承比技艺传承更重要,这一结论的合理之处在于看到了发展中的传统文化有一定的共性和规律,传统文化所蕴涵的精神具有内在稳定性,①③正确;②④材料未体现。 3.(2015·北京卷·26)蟠龙藻井变身雨伞,飞檐角上的瑞兽蹲踞在铅笔上,朝珠成了时尚耳机……北京故宫博物院一改人们印象中的“正襟危坐”,以馆藏文物和古典建筑为元素创作了多款热销产品。这说明( ) A.文化继承的核心是发掘其经济价值 B.传统文化的具体内涵需要保持稳定 C.文化遗存与当代人的生活和审美需求可以对接 D.应当通过市场运作,保障公民的基本文化权益 解析:选C “文化继承的核心是发掘其经济价值”的说法错误,故A排除。传统文化具有相对稳定性,但其具体内涵会因时而变,故B不正确,排除。蟠龙藻井变身雨伞,飞檐角上的瑞兽蹲踞在铅笔上,朝珠成了时尚耳机……以馆藏文物和古典建筑为元素创作了多款热销产品,这些事实证明了文化遗存与当代人的生活和审美需求可以对接,故C符合题意,入选。公民的基本文化权益要靠法律制度来保障,而不是通过市场运作,故D说法错误,排除。 点睛:飞檐是汉族传统建筑檐部形式,多指屋檐特别是屋角的檐部向上翘起,若飞举之势,常用在亭、台、楼、阁、宫殿、庙宇等建筑的屋顶转角处,四角翘伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼,所以也常被称为飞檐翘角。飞檐为汉族建筑民族风格的重要表现之一,通过檐部上的这种特殊处理和创造,不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感,仿佛是一种气将屋檐向上托举,建筑群中层层叠叠的飞檐更是营造出壮观的气势和中国古建筑特有的飞动轻快的韵味。 ———[命题者说]————————————————————————————— 传统文化有精华、也有糟粕。传统文化的影响具有两重性,考生在做题的过程中很容易忽视其消极的一面。命题人常利用考生基础知识不够牢固、以偏概全的错误设置陷阱来误导考生。 ————————————————————————————————————— 1.(2018·淄博模拟)《论语》是儒家经典著作之一,其中一些经典名句至今仍家喻户晓,例如“有朋自远方来,不亦乐乎”“四海之内皆兄弟也”“己所不欲,勿施于人”等。这表明( ) ①优秀的传统文化具有强大的生命力 ②传统文化是民族生存的基础 ③传统文化对人的发展都起积极作用 ④传统文化具有相对稳定性 A.①② B.②③ C.①④ D.③④ 解析:选C 传统文化的相对稳定性是指传统文化保留其基本特征,并不断被赋予新的内涵。家喻户晓的经典名句是优秀的传统文化,延续至今得到继承和发展,表明了①④。题意未说明②;优秀的传统文化对人和社会发展起着积极作用,故排除③。 2.(2018·长沙检测)“上善若水”语出《老子》,“同舟共济”语出《孙子·九地》。以“上善若水、同舟共济”为主题的APEC文艺演出,展现了中国的传统智慧,向世界传递了中国热情和中国力量。这说明我国传统文化( ) ①具有与时俱进的理论品质,展现出广泛包容性 ②保持相对稳定的同时,其具体内涵能因时而变 ③需依据时代需要重新解读,从而推动时代发展 ④其合理内核具有普遍意义,富有极强的生命力 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析:选D ①中“展现出广泛包容性”的表述与题意不符。③表述错误,传统文化中有精华也有糟粕,只有精华部分才能推动时代的发展。材料中以“上善若水、同舟共济”为主题的APEC文艺演出,展现了中国的传统智慧,向世界传递了中国热情和中国力量。这说明传统文化保持相对稳定的同时,其具体内涵能因时而变,其合理内核具有普遍意义,富有极强的生命力。故②④正确。故选D项。 3.(2018·长春检测)在2017年央视“中国谜语大会”上,将社会主义核心价值观通过猜灯谜来实现。谜语源自中国古代民间,历经数千年的演变和发展,是古代劳动人民集体智慧创造的文化产物,2008年已被列入国家级非物质文化遗产名录。今天,我们正通过多种形式弘扬包括谜语在内的各种民族传统文化。继承和发展谜语等传统文化( ) ①能够凝魂聚气、强基固本,增强文化自信 ②需要组织各种形式的活动和营造环境氛围 ③要符合人民根本利益,体现时代进步要求 ④有利于引领社会思潮、 凝聚社会发展共识 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 解析:选C 能够凝魂聚气,强基固本的是社会主义核心价值体系及价值观,排除①;引领社会思潮的是社会主义核心价值观,排除④;通过中国谜语大会的举办,体现了弘扬传统文化必须创新文化的传承形式,故②正确;当前的传统文化热,凸显了传统文化能够满足时代发展的需求,故③正确。 4.(2018·河南名校联考)“家规知道多少”成为现代人热议的话题。站不倚门、话不高声;夹菜不过盘中线;称呼长辈必须以“您”开头……对于传统的家风,我们应该( ) ①摒弃传统文化,顺应时代发展 ②全面继承传统,促进社会发展 ③为传统文化注入新的时代精神 ④在继承中发展,在发展中继承 A.①② B.①③ C.②③ D.③④ 解析:选D 本题以传统家风为情景,考查如何正确对待传统文化的相关知识,考查考生解读信息调动知识阐释事物的能力。传统文化要顺应社会历史的发展,在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,故③④正确;传统文化有优秀和落后之分,对待传统文化既不能“摒弃”,也不能“全面继承”,故①②错误。 考点二 文化在继承中发展 1.正确认识和把握文化继承与文化发展的关系(重难点) 文化继承 文化发展 继承 传统文化具有积极的、健康的内容,同时具有消极的、落后的部分。这些积极成分具有重要现实价值 随着社会生产力、经济、政治的变化,传统文化的相应内容也应随着社会生活而变化 态度 取其精华、去其糟粕;批判继承,古为今用 推陈出新,革故鼎新 做法 辩证地认识传统文化在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。对于符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继承;对于不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,应改造或剔除 在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,不断推陈出新、革故鼎新 关系 继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求。继承与发展是同一个过程的两个方面。文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承 2.影响文化发展的主要因素 (1)生产力与生产关系的矛盾运动,决定着社会制度的变化,也决定着文化的发展方向。(决定因素) (2)科学技术的进步,是促进经济发展的重要因素,也是推动文化发展的重要因素。(内在因素) (3)思想运动往往催生社会变革,促进文化发展。(助推器作用) (4)教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化和培育上始终扮演着重要的角色。(特殊作用) 3.全面认识教育的重要性 (1)文化与经济相互交融。在经济发展中,科学技术的作用越来越重要。为推动经济建设,发展教育事业、培养各种高素质人才、提高劳动者素质越来越重要。 (2)教育是文化传播的重要途径。 (3)教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角色。 (4)建设社会主义精神文明,必须大力发展教育、科学和文化事业。 (5)教育是民族振兴和社会进步的基石。 考向一 文化继承与发展的关系 1.(2017·全国卷Ⅱ·20)2016年9月,中国歌剧舞剧院复排的民族歌剧《小二黑结婚》在北京上演。该剧既保留了原汁原味的地域性音乐风格,又融入了时尚元素,洋溢着青春气息,在表演样式、舞美设计、服装造型等方面进行了新的探索,演出取得了极大成功,受到观众热烈欢迎。这表明( ) ①优秀传统文化具有超越时空的艺术价值 ②只有赢得市场,优秀传统文化才有价值 ③只要引入流行元素,优秀传统文化就能很好地传承 ④善于推陈出新,优秀传统文化才能满足人们的新需求 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 解析:选B ①④入选:该剧既保留了原汁原味的地域性音乐风格,又融入了时尚元素,表明优秀传统文化有超越时空的艺术价值;也表明只有善于推陈出新,优秀传统文化才能满足人们的新需求。②错:优秀传统文化并非只有赢得市场才有价值。③错:优秀传统文化的传承既要继承传统,又要推陈出新。 2.(2016·全国甲卷·19)我国杂技历史悠久,因表演技巧高超而深受观众喜爱。在现代,我国杂技融入音乐、舞蹈等元素,利用声、光、电效果,配以情景故事,既惊险刺激又妙趣横生,许多节目蜚声海内外。我国现代杂技艺术蜚声海内外,主要得益于( ) ①现代传媒超越时空的传播功能 ②用现代流行艺术元素取代传统艺术元素 ③ 在继承传统基础上满足了现代观众的审美需求 ④以现代艺术手段展现我国杂技的民族特色 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析:选D 我国历史悠久的杂技艺术蜚声海内外,与其融入音乐、舞蹈等元素,利用声、光、电效果,配以情景故事密不可分,这是在继承传统基础上运用现代艺术手段的创新,答案为D;材料未涉及大众传媒,①不当选;②错在“取代”。 点睛:杂技,亦作“杂伎”。指柔术、软功、车技、口技、顶碗、走钢丝、变戏法、舞狮子等技艺。现代杂技特指演员靠自己身体技巧完成一系列高难动作的表演性节目。“杂技”一词,是1950年中国杂技团成立时,由周恩来总理定名的。 考向二 影响文化发展的因素 3.(2016·天津卷·11)在中国文学博物馆,4D电影《甲骨文》向观众展示着甲骨文的产生、发展和演变历程。还原古代生活场景时,影院画面、音响和座椅巧妙配合,带观众穿越数千年,讲述甲骨文字形时,立体图形灵活转换,让观众感受古人造字的智慧。从中看出( ) A.科技是推动文化发展的决定因素 B.现代信息技术的运用促进了文化传播 C.甲骨文的出现,标志着人类进入文明时代 D.文化与经济相互交融,科技的作用越来越重要 解析:选B 科技是推动文化发展的重要因素,而不是决定因素,A不选;用4D技术来展示甲骨文的产生、发展和演变历程,有效地吸引观众,这说明现代信息技术的运用促进了文化传播,B项正确;C的说法错误,文字的出现,标志着人类进入文明时代;材料没有体现文化与经济相互交融,不选D。 点睛:科学技术对文化发展的作用主要表现在三个方面:一是改变着生产方式,改变着物质产品的文化内容;二是改变着人类的生活方式、思维方式,促进人类的思想解放;三是改变着收集、选择、传递、储存文化资源的手段和方式。 4.(2015·江苏卷·20)相声是我国的传统艺术形式,近些年来的发展遇到了一些困难。今年两会期间,有代表提议在高等院校设立曲艺学科专业以推广文化传统教育。这是因为( ) A.教育是文化创新的根本途径 B.教育具有文化传承的特定功能 C.传统文化具有多样性和稳定性 D.传统文化发展要满足人们的需求 解析:选B “有代表提议在高等院校设立曲艺学科专业以推广文化传统教育”,说明教育具有文化传承的特定功能,故选B;实践是文化创新的根本途径,故A说法错误;C与题意不符;D不能与材料构成因果关系。 ———[命题者说]————————————————————————————— 文化继承与发展的关系、科技进步对文化发展的作用是考生在复习中容易产生误解的知识点,也是高考常考点。命题人往往利用考生在文化继承与发展理解上的误区及夸大科技对文化发展的作用来设置误点,干扰考生。 ————————————————————————————————————— 1.(2018·佛山模拟)大型古装历史剧《芈月传》热播之后,剧中春秋战国时期人物的服饰和发型等大遭网友吐槽“艳俗”“穿越唐宋明清”。甚至有网友表示,以后这类古装剧必须在后面加个说明:本剧过于夸张的服饰和发型纯属虚构,如有雷同,实属巧合!材料启示我们( ) A.历史剧创作应尊重我国传统文化,避免夸张和虚构 B.历史剧创作应超越历史、尽情演绎,力求剧情生动 C.历史剧创作必须在继承中发展,以传统文化为根基 D.历史剧创作需要立足社会现实,赋予新的时代内涵 解析:选C 文化作品的创作并不排除夸张和虚构,排除A项。历史剧创作应该尊重历史事实,排除B项。材料中历史剧的创作脱离历史事实,所以启示我们文化创作要把握文化的根基,尊重历史,故C项正确。材料强调传统文化的传承,没有涉及时代内涵的融入,排除D项。 2.(2018·邯郸模拟)身处快速发展的时代,道别变得频繁和寻常。30年前,父母亲朋、恋人对远行者的叮咛是“一定要写信来”;上世纪90年代后,离别的嘱托变成“常打电话”。如今,书信、电话、短信、电邮、微信、QQ等方式总有一款适合离者抒发别情,道声平安。这表明( ) ①文化在继承的基础上发展 ②传统文化的具体内涵因时而变 ③传统习俗和思想是民族文化的重要内容 ④科技进步是推动文化发展的重要因素 A.②④ B.①③ C.②③ D.①④ 解析:选D 材料强调的是道别方式的变化与发展,故②③不符合题意。 3.(2018·襄阳模拟)2017年是联合国发起“教育第一”全球倡议活动5周年。此项活动旨在调动国际社会的广泛支持,将教育作为全球的最优先事项。“教育第一”全球倡议行动所体现的文化生活道理是( ) ①发展教育能够提高人的文化素养 ②教育是文化素养的核心和标志 ③教育在文化传承中具有重要作用 ④教育是文化创新的源泉和动力 A.①③ B.③④ C.①② D.②④ 解析:选A 材料中的“教育第一”强调了教育的重要性,①③符合题意。世界观、人生观和价值观是人们文化素养的核心和标志,②说法错误。社会实践是文化创新的源泉和动力,④说法错误。 4.(2018·河南名校联考)“低头族”,反映了以手机等电子终端为载体的读者阅读方式和获取信息的方式的变化,传统的报纸、 刊物和书籍等为读者提供有价值有营养的内容日渐萎缩。这意味着( ) ①科学技术的进步极大地变革了文化传播方式 ②手机式阅读必定会逐步取代传统的阅读方式 ③要全面看待大众传媒给文化生活带来的影响 ④阅读方式的变化对人的思想产生深刻的影响 A.①② B.②④ C.①③ D.③④ 解析:选C 本题以“低头族”为情景,考查科技进步对文化的影响,考查考生获取信息辩证看待问题的能力。以手机等电子终端为载体的读者阅读方式和获取信息的方式的变化,反映了科学技术的进步极大地变革了文化传播方式,故①符合题意;手机式阅读和传统的阅读方式各有其特点,不一定会取代传统阅读,故②是绝对化观点;传统的报纸、刊物和书籍等为读者提供有价值有营养的内容日渐萎缩,并没有说明大众传媒传播文化功能的减少,要全面看待大众传媒给文化生活带来的影响,故③符合题意;阅读方式的变化对人的思想产生深刻的影响在材料中没有体现,④观点不符合题意。 保护长城刻不容缓 近日,《拿什么保护你,我的万里长城》《长城“濒危”:明长城仅8%完好,村民偷砖给领导送礼》等报道走进公众视线。新华网、央广网等媒体报道称,即使距今最近的明长城,也只有8%的墙体保存完好,超过七成保存状况较差,“如果不再保护长城,我们就见不到长城了”,引发网民热切关注。不少网民认为:长城是中华民族精神的象征,是祖先留给我们的骄傲,曾经激励了多少代人啊!怎能让民族的荣光就这样陨落!我们要经济建设,也要精神建设,长城不能亡! [考题预测] 1.长城是中华民族精神的象征,是祖先留给我们的骄傲。保护长城属于对我国传统文化中( ) A.传统习俗的继承 B.传统建筑的继承 C.传统文艺的继承 D.传统思想的继承 解析:选B 长城属于古代建筑,属于对传统建筑的继承,故B符合题意。 2.留住历史根脉,传承中华文明。加强文化遗产的保护,传承优秀传统文化始终是每一个中华儿女的责任。这是因为( ) A.传统文化都能对社会发展起着积极作用 B.传统文化是民族生存和发展的精神纽带 C.文化既是民族的,又是世界的 D.各民族的文化都是财富,我们应兼收并蓄 解析:选B A说法错误,传统文化对社会发展有积极和消极两个方面的作用;C与题意无关;我们对传统文化应辩证地看待,而不是全面地继承,D说法不科学。 3.结合材料,运用“文化传承和创新”的知识,说明“长城不能亡”的合理性。 答案:①文化既是民族的又是世界的,长城是人类共同的财富,保护万里长城有利于展现世界文化的多样性,提高中华文明的国际影响力。②传统古建筑是凝固的艺术,长城是中国传统文化的重要标志。保护万里长城有利于展现中华文明的悠久历史,促进中华文明的延续与发展。③长城是中华文明的物质载体,是中华民族精神的象征,保护长城有利于弘扬民族精神,提高各民族对中华文明的认同感和归属感。 文化认同 文化认同:文化认同是一种群体文化认同的感觉,是一种个体被群体的文化影响的感觉。本国人民对自身文化的强烈认同,既是该国自立于世界民族之林的伟大精神力量,又使民族在激烈的国际竞争中立于不败之地。 [考题预测] 4.古诗文经典已融入中华民族的血脉,成了我们的基因。语文课应该学古诗文经典,把中华民族优秀传统文化不断传承下去。这是因为( ) ①中华文化具有源远流长、博大精深的特点 ②传统文化是文化创新与发展不竭的源泉 ③对中华文化认同感有助于增强民族凝聚力 ④传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带 A.①③ B.②④ C.①④ D.③④ 解析:选D 本题考查优秀传统文化的地位和作用。材料体现了继承和弘扬中华优秀传统文化的意义,故选D。①为中华文化的特点,故排除。实践是文化创新与发展的不竭动力和源泉,故②错误。查看更多