- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 16页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2019届一轮复习人教A版第45讲 探究世界的本质讲义

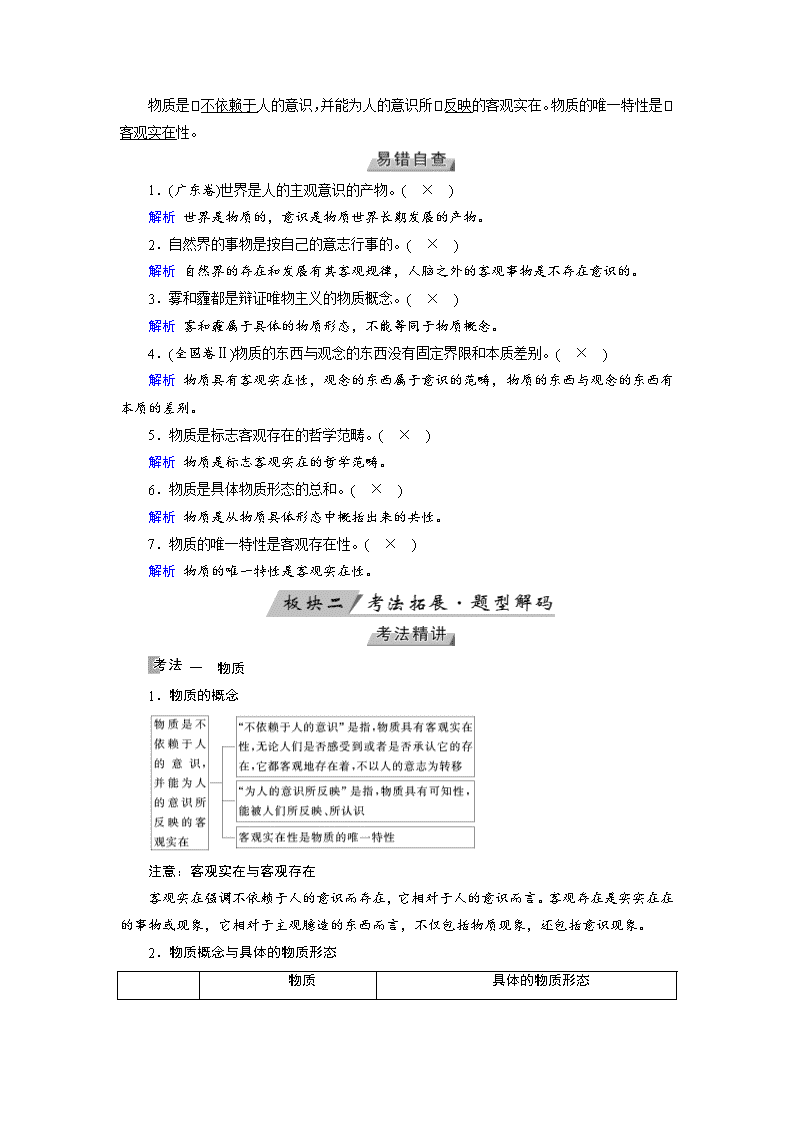

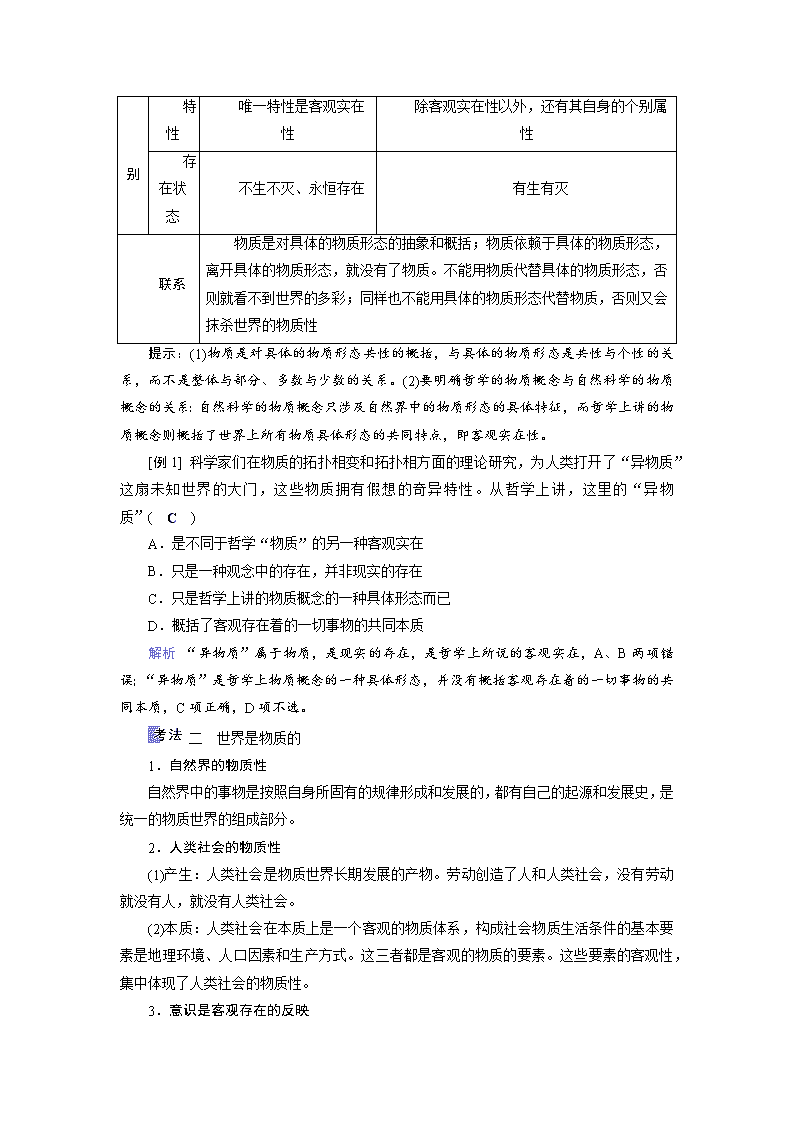

第十四单元 探索世界与追求真理 第45讲 探究世界的本质 考纲要求 考情分析 命题趋势 1.哲学的物质概念:自然界的物质性;人类社会的物质性 2.哲学的运动概念:运动和物质的关系;绝对运动与相对静止 3.物质运动的规律:规律的概念;规律的客观性和普遍性 (2017·江苏卷,26)(2016·全国卷Ⅱ,22) (2016·浙江卷,29)(2016·上海卷,24) (2015·天津卷,7)(2015·北京卷,24) (2015·江苏卷,24) 本讲试题立足于世界的本质这一主线,选择题往往以名人名言、诗词典故、漫画等为载体,考查对物质、运动、静止、规律的理解;启示类、措施类非选择题以考查规律的客观性和普遍性为主。 在备考过程中应结合生态文明建设分析说明自然界的客观性和尊重客观规律的依据;结合经济体制改革和政治体制改革说明人类社会的客观性和尊重社会发展规律的必要性。 分值:4~12分 考点一 世界的物质性 1.自然界的物质性 (1)自然界中的事物是按照自身所固有的规律形成和发展的,都是统一的物质世界的组成部分。 (2)自然界的存在与发展是客观的,要求我们必须尊重自然,与自然和谐相处。 2.人类社会的物质性 (1)人类社会是物质世界长期发展的产物。 (2)人类社会在本质上是一个客观的物质体系,构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口因素和生产方式。这三者都是客观的物质的要素。这些要素的客观性,集中体现了人类社会的物质性。 (3)世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。 3.哲学的物质概念 物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。物质的唯一特性是 客观实在性。 1.(广东卷)世界是人的主观意识的产物。( × ) 解析 世界是物质的,意识是物质世界长期发展的产物。 2.自然界的事物是按自己的意志行事的。( × ) 解析 自然界的存在和发展有其客观规律,人脑之外的客观事物是不存在意识的。 3.雾和霾都是辩证唯物主义的物质概念。( × ) 解析 雾和霾属于具体的物质形态,不能等同于物质概念。 4.(全国卷Ⅱ)物质的东西与观念的东西没有固定界限和本质差别。( × ) 解析 物质具有客观实在性,观念的东西属于意识的范畴,物质的东西与观念的东西有本质的差别。 5.物质是标志客观存在的哲学范畴。( × ) 解析 物质是标志客观实在的哲学范畴。 6.物质是具体物质形态的总和。( × ) 解析 物质是从物质具体形态中概括出来的共性。 7.物质的唯一特性是客观存在性。( × ) 解析 物质的唯一特性是客观实在性。 一 物质 1.物质的概念 注意:客观实在与客观存在 客观实在强调不依赖于人的意识而存在,它相对于人的意识而言。客观存在是实实在在的事物或现象,它相对于主观臆造的东西而言,不仅包括物质现象,还包括意识现象。 2.物质概念与具体的物质形态 物质 具体的物质形态 区别 特性 唯一特性是客观实在性 除客观实在性以外,还有其自身的个别属性 存在状态 不生不灭、永恒存在 有生有灭 联系 物质是对具体的物质形态的抽象和概括;物质依赖于具体的物质形态,离开具体的物质形态,就没有了物质。不能用物质代替具体的物质形态,否则就看不到世界的多彩;同样也不能用具体的物质形态代替物质,否则又会抹杀世界的物质性 提示:(1)物质是对具体的物质形态共性的概括,与具体的物质形态是共性与个性的关系,而不是整体与部分、多数与少数的关系。(2)要明确哲学的物质概念与自然科学的物质概念的关系:自然科学的物质概念只涉及自然界中的物质形态的具体特征,而哲学上讲的物质概念则概括了世界上所有物质具体形态的共同特点,即客观实在性。 [例1] 科学家们在物质的拓扑相变和拓扑相方面的理论研究,为人类打开了“异物质”这扇未知世界的大门,这些物质拥有假想的奇异特性。从哲学上讲,这里的“异物质”( C ) A.是不同于哲学“物质”的另一种客观实在 B.只是一种观念中的存在,并非现实的存在 C.只是哲学上讲的物质概念的一种具体形态而已 D.概括了客观存在着的一切事物的共同本质 解析 “异物质”属于物质,是现实的存在,是哲学上所说的客观实在,A、B两项错误;“异物质”是哲学上物质概念的一种具体形态,并没有概括客观存在着的一切事物的共同本质,C项正确,D项不选。 二 世界是物质的 1.自然界的物质性 自然界中的事物是按照自身所固有的规律形成和发展的,都有自己的起源和发展史,是统一的物质世界的组成部分。 2.人类社会的物质性 (1)产生:人类社会是物质世界长期发展的产物。劳动创造了人和人类社会,没有劳动就没有人,就没有人类社会。 (2)本质:人类社会在本质上是一个客观的物质体系,构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口因素和生产方式。这三者都是客观的物质的要素。这些要素的客观性,集中体现了人类社会的物质性。 3.意识是客观存在的反映 人的意识一开始就是社会的产物,它是在劳动中伴随着人和人类社会一起产生的。 提示:世界的物质性图示 [例2] (全国卷Ⅱ)地球上生物细胞的直接能源为三磷酸腺苷,最近,研究人员将含磷陨石放置在模拟的早期地球环境中与酸性流质物等进行反应,产生了原始的、可供生命使用的能量源——三磷酸腺苷分子的早期形式。该发现为解开地球上的无机环境如何进化出最初的生命物质这一生命起源之谜提供了新的可能。上述实验进一步证明( B ) ①无生命物质和生命物质具有共同的基础和本质 ②无生命物质向生命物质的转变是无条件的、必然的 ③无生命物质和生命物质的规律具有同样的表现形式 ④无生命物质向生命物质进化的规律是能够被认识的 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 解析 无生命物质和生命物质具有共同的基础和本质——物质,①符合题意;材料说明无生命物质向生命物质进化的规律是能够被认识的,④符合题意;无生命物质向生命物质的转变是有条件的,②错误;③中“具有同样的表现形式”的说法错误。故选B项。 1.在哲学讨论课上,一位同学坚持“物质是永恒的”,另一位同学坚持“一切事物都是有生有灭的”。这两种说法并不矛盾,是因为他们所说的“物质”和“事物”是( A ) ①抽象与具体的关系 ②普遍与特殊的关系 ③客观与客体的关系 ④整体与部分的关系 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 “物质”与“事物”,指的是物质与具体的物质形态,它们都是客观的,③不选;物质与具体的物质形态是抽象与具体、普遍与特殊的关系,不是整体与部分的关系,④不选。故选A项。 2.无论天地自然,还是人类社会,在本质上都是物质的。下列选项能够集中体现人类社会物质性的有( C ) ①生产力是客观的物质力量,劳动资料、思维方式等生产力的实体要素都是物质的 ②劳动创造了人和人类社会,没有劳动就没有人类社会 ③物质资料的生产方式是生产力和生产关系的统一 ④人们虽然不能随意选择生产力,但可以随意选择生产关系 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析 生产力的实体要素包括劳动者、劳动资料和劳动对象,① 错误;人们既不能随意选择生产力,也不能随意选择生产关系,④错误。故选C项。 3.2017年10月16日,科学家宣布于8月首次直接探测到了由双中子星并合产生的“时空涟漪”——引力波及其伴随的电磁信号。引力波就是黑洞等巨大天体在碰撞时产生的一种特殊的“时空涟漪”,是时空扭曲带来的现象,就像石头被扔进水中所产生的波纹。这一发现进一步佐证了( C ) ①引力波具有客观实在性与可知性 ②人类可以有意识地改造客观世界 ③自然界中的新事物总是层出不穷 ④整个世界是一个统一的物质世界 A.①② B.③④ C.①④ D.②③ 解析 关于引力波的新发现进一步佐证了引力波具有客观实在性与可知性,整个世界是一个统一的物质世界,①④当选;②③与题意不符。故选C项。 考点二 认识运动 把握规律 1.物质和运动的关系 (1)运动是物质固有的根本属性和存在方式。世界上不存在脱离运动的物质。 (2)运动是物质的运动,物质是运动的承担者,脱离物质的运动是根本不存在的。 (3)离开物质谈运动会导致唯心主义,离开运动谈物质会导致形而上学。 2.运动和静止的关系 (1)辩证唯物主义所讲的静止,是运动的一种特殊状态。 (2)运动是无条件的、永恒的和绝对的;而静止是有条件的、暂时的和相对的。 (3)物质世界是绝对运动和相对静止的统一。只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论。 3.规律的含义 所谓的规律,就是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。 4.规律的客观性与普遍性 (1)客观性:规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。 (2)普遍性:自然界、人类社会和人的思维,在其运动、变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。没有规律的物质运动是不存在的。 (3)方法论要求 ①必须遵循规律,而不能违背规律。 ②在客观规律面前,人并不是无能为力的。人可以在认识和把握规律的基础上, 根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类。 1.物质的根本属性是客观实在性。( × ) 解析 物质的唯一特性是客观实在性。运动是物质固有的根本属性和存在方式。 2.离开物质谈运动是形而上学的观点。( × ) 解析 离开运动谈物质是形而上学的观点。离开物质谈运动是唯心主义的观点。 3.改变规律能避免前进中的困难曲折。( × ) 解析 规律是客观的,可以认识和利用规律,但不可以改变规律。 4.既要承认运动的相对性,又要承认静止的绝对性。( × ) 解析 既要承认运动的绝对性,又要承认静止的相对性。 5.规律是客观的,因而是永恒存在、万古不变的。( × ) 解析 规律是客观的,人不能随意改变规律,但规律会随着物质运动形式的改变而改变。 6.人可以创造、制定、废除、改变和消灭规律。( × ) 解析 人可以认识和利用规律,不能创造、制定、废除、改变和消灭规律。 7.人在规律面前是无能为力的。( × ) 解析 人有主观能动性,可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律。 8.规律有好坏之分。( × ) 解析 规律是客观的,其本身没有好坏之分。但规律可能给人带来好的结果,也可能给人带来坏的结果。 9.客观规律和主观能动性相互制约。( × ) 解析 客观规律制约人的主观能动性,人的主观能动性不能制约客观规律。 10.发挥主观能动性就能认识规律。( × ) 解析 发挥主观能动性不一定就能认识规律。 一 物质和运动的关系 关系内容 理解 角度 误区 物质是运动的物质,运动是物质固有的根本属性和存在方式 任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,没有运动就没有物质 强调物质存在的状态 离开运动谈物质,会导致形而上学 运动是物质的运动,物质是运动的承担者 任何运动都有自己的承担者或载体,脱离物质的运动是根本不存在的 强调运动的主体 离开物质谈运动,会导致唯心主义 区分物质的唯一特性和物质的根本属性 (1)客观实在性是物质的唯一特性,它揭示了物质的本质,是相对于意识而言的特性。它概括了一切物质具体形态的共性,是物质绝对的、不变的特性。 (2)运动是物质固有的根本属性和存在方式,是相对于物质的其他属性等而言的,如可知性。因为物质只有在运动中才能存在,所以运动属性是物质的其他属性存在的基础和前提。 [例1] “世间万物,变动不居。”“明者因时而变,知者随事而制。”这说明( A ) ①运动是绝对的,静止是相对的 ②一切要以时间、地点、条件为转移 ③离开运动谈物质是唯心主义的观点 ④要在对立中把握统一,在统一中把握对立 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 解析 离开运动谈物质是形而上学的观点,③错误;材料未涉及对立与统一之间的关系,排除④。故选A项。 二 运动与静止的关系 运动 静止 区别 含义 宇宙间一切事物、现象的变化和过程 两种情形:一是指事物之间的空间位置保持不变;二是指事物某一方面的性质在一定时期内基本不变 性质 无条件的、永恒的和绝对的 有条件的、暂时的和相对的 联系 ①静止是一种不显著的运动,是运动的一种特殊状态;动中有静,静中有动,世界上一切事物的存在和发展,都是绝对运动和相对静止的统一。 ②只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论 全面认识相对静止 (1)相对静止是一种不显著的运动,是运动的一种特殊状态。 (2)相对静止是事物处于量变状态。 (3)相对静止构成事物的矛盾双方相互依存,矛盾主次方面的地位没有发生变化。 [例2] (2017·江苏卷)风筝在我国已经有 2 000 多年的历史,最初用于军事,到了唐代中期逐渐转向娱乐。后来,人们又将神话故事、吉祥寓意等表现在风筝上,使风筝成为了一门艺术。现在,风筝艺术在我国仍然很受欢迎,并形成了以山东潍坊风筝、北京风筝、 江苏南通风筝等为代表的风筝流派。从材料中可以看出( B ) ①事物是普遍性和特殊性的统一 ②事物的发展变化是有规律可循的 ③事物变化发展的道路是曲折的 ④事物是绝对运动和相对静止的统一 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析 风筝艺术是普遍性,风筝艺在不同时期的用途和不同的风筝流派是特殊性,①正确;风筝从用于军事到转向娱乐再到成为艺术,体现了绝对运动和相对静止的统一,④正确;②③与题意无关。故选B项。 三 规律 1.规律的客观性和普遍性 原理 方法论 客观性 规律不以人的意志为转移,既不能被创造,也不能被消灭 普遍性 自然界、人类社会和人的思维,都遵循其固有的规律 规律的客观性和普遍性原理要求我们必须尊重规律,按规律办事,违背规律会受到规律的惩罚 提示:(1)规律是客观的,集中表现为它的不可抗拒性。人们想问题、办事情不能违背规律,否则就要受到规律的惩罚。(2)规律是客观的,说明规律无好坏之分。(3)规律是普遍的,但并非是永恒的,它的存在和发生作用是有条件的。 2.人能够认识和利用规律 规律是客观的,并不意味着人在规律面前是无能为力的。人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律。 [例3] (2016·全国卷Ⅱ)在长征途中,毛泽东非常重视情报工作,及时掌握敌方的部署与动向,根据敌我双方力量的变化,寻找敌方薄弱环节,灵活调动军队,四渡赤水,终于摆脱了敌兵的围追堵截。毛泽东用兵如神的奥秘在于( B ) ①重视调查研究,依据不断变化的情况决定军事部署 ②把对战争规律的真理性认识作为军事行动的出发点 ③善于在瞬息万变的战场形势中掌握和利用战争规律 ④认识到红军将士的主观能动性在战争中起决定性作用 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 实践是认识的目的和归宿,行动的出发点是实际情况,②错误;主观能动性不能起决定性作用,④错误。故选B项。 1.(2016·上海卷)曾几何时,崇山峻岭原始森林变成了延绵不绝的“光头山”。 四川人民经过十几年的苦心经营,再现了满目苍翠的浩瀚林海,简称长江上游生态屏障。生态屏障的建成折射出当地人民( D ) A.秉承绿色生态理念,发挥人定胜天的气概 B.把握事物发展规律,预见生态变化的趋势 C.保护生态环境的活动受到客观条件的制约 D.在尊重客观规律基础上努力改造生态环境 解析 四川人民经过苦心经营,建成了长江上游的生态屏障,体现了人与自然和谐相处,也是人发挥主观能动性认识和利用规律的结果,D项当选;“人定胜天”的理念是错误的,A项错误;材料没有体现“预见生态变化的趋势”,B项与题意不符;材料强调人们的实践活动获得了成功,不是强调人们的实践活动受到客观条件的制约,C项不选。 2.2017年是香港回归20周年。20年来,“一国两制”构想下的香港愈加繁荣,同时基本法承诺的实行资本主义制度和生活方式仍然保持不变。这体现的哲理是( B ) A.事物的运动变化是有规律的 B.事物是绝对运动和相对静止的统一 C.静止是运动的一种特殊状态 D.运动是物质的根本属性和唯一特性 解析 A、C两项在材料中未体现;运动是物质的根本属性,客观实在性是物质的唯一特性,D项错误。 3.(2018 ·辽宁丹东高三质测)本季大赛的总冠军武亦姝在一场“月”字令的对决中,轻松道出《诗经》名句“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”。这一名句中蕴含的哲理有( D ) ①人类活动在不断改变着蟋蟀生存的客观环境 ②动物在一定条件下会有意识地变换生存环境 ③蟋蟀的活动遵循自然界生物活动的固有规律 ④蟋蟀的迁移与季节的变化之间存在客观联系 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 “七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,这句诗表明蟋蟀的活动遵循自然界生物活动的固有规律,说明了蟋蟀的迁移与季节的变化之间存在客观联系,③④当选;这句诗没有体现人类改造客观世界的活动,①不选;意识是人类所特有的,②错误。故选D项。 [例] 中国华为公司的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。最新、最快的5G科技每秒可传送多达1万亿字节(1TB)数据,即125 GB。只需1 秒便可下载30部电影,比4G技术快了6.5万倍,是无线数据连接技术的最高速度。从哲学角度看,5G通信的出现( ) A.是对规律的利用和改造 B.是人类尊重规律与发挥主观能动性结合的产物 C.表明运动是物质的唯一特性 D.表明创造性思维是科技创新的源泉 [答题送检]来自阅卷名师报告 错误 致错原因 误区一 对于规律的认识和判断不准确 误区二 混淆物质的根本属性和唯一特性 误区三 不能准确把握创新的源泉 解析:从哲学角度看,5G通信的出现是人类尊重规律与发挥主观能动性结合的产物,B项当选;规律不能改造,A项错误;运动是物质的根本属性,物质的唯一特性是客观实在性,C项错误;创造性思维是科技创新的重要因素,创新的源泉是社会实践,D项错误。 [规范答题] B 利用果蝇作为模式动物,2017年的诺贝尔生理学或医学奖得主分离到了一种能够控制日常正常生物节律的特殊基因。研究人员通过研究发现,这种基因能够编码特殊的蛋白,当处于夜晚时该蛋白能够在细胞中进行积累,在白天时就会发生降解;随后,研究人员还鉴别出了额外的蛋白质组分,同时他们还阐明了一种能够指导细胞内部自我维持时钟发条的特殊机制。如今研究者通过研究其它多细胞有机体中细胞的相同原则认识到了生物钟的关键功能。这说明( A ) A.人可以认识和利用规律 B.人的理性为自然界立法 C.运动是物质的存在方式 D.物质的唯一特性是客观实在性 解析 科学发现是对事物规律的一种认识,产品研发是对规律的运用,A项当选;B项是唯心主义观点,应排除;材料强调的是人们认识和利用规律,C、D两项与题意不符。 课时达标 第45讲 1.“蛟龙号”在西北印度洋卡尔斯伯格脊实施了载人深潜精细调查, 在这一海域水深约2 900~3 600米的卧蚕1号、卧蚕2号、天休与大糦4个热液区,“蛟龙号”成功发现了27处海底热泉活动喷口所形成的高浓度矿物黑烟物质——“黑烟囱”和多金属硫化物丘及黑暗条件下的深海生态系统。“蛟龙号”的成功发现佐证了( D ) ①物质世界是绝对运动和相对静止的统一 ②深海生态系统是物质与意识的统一 ③世界是物质的,世界的真正统一性在于它的物质性 ④物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在 A.①② B.②③ C.①④ D.③④ 解析 “蛟龙号”成功发现了27处海底热泉活动喷口所形成的高浓度矿物黑烟物质,说明了③④;材料未体现绝对运动与相对静止,排除①;意识是人特有的,深海生态系统属于物质范畴,是客观存在的,而非物质与意识的统一,②错误。故选D项。 2.有人说:“纸箱是物质,被火烧后变成灰;树木是物质,人们可以把它加工成家具、纸张。这说明物质是可以改变的。”这句话的片面性在于( C ) A.看到了物质的具体形态是可以改变的 B.承认了物质和物质的具体形态的联系 C.把物质和物质的具体形态混为一谈 D.否认了物质的客观实在性 解析 纸箱、树木、家具、纸张是具体的物质形态,不是辩证唯物主义所说的物质,C项正确;A、B两项与题意无关;物质的客观实在性主要是指不依赖于人的意识而存在于人的意识之外,题目并没否认这一点,D项错误。 3.我国地质地貌复杂,气候类型多样,自然灾害频发。因此科学防灾减灾对经济社会发展极为重要。这段材料包含的道理有( A ) ①地理环境是社会物质生活条件的基本要素 ②地质气候变化虽然复杂但一定有内在规律 ③发挥意识的能动作用就可以防灾减灾 ④顺从自然是防灾减灾的根本出路 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 解析 ③夸大了意识的能动作用;我们应该尊重自然、顺应自然、保护自然,④忽视了人的主观能动性。故选A项。 4.(2018·江苏盐城高三期中)2017年10月4日,在云南香格里拉的上空,一颗小行星差点撞击上地球。最终,它在离地球不足40公里的半空中爆炸,形成月亮般大的流星从低空划过,惊骇得一波赏月群众以为月亮坠落了。这次事件证明了( C ) A.运动是物质的唯一特性和存在方式 B.自然界的运动是有条件、有规律的 C.世界的真正统一性在于它的物质性 D.自在事物的联系可以人为加以改造 解析 客观实在性是物质的唯一特性,运动是物质的存在方式,A项错误;运动是绝对的、无条件的,B项错误;这次事件是不以人的意志为转移的,这证明了世界的真正统一性在于它的物质性,C项正确;自在事物的联系是客观的,人不能改造,D项错误。 5.“时间去哪儿了?能否找到它,带着现在的记忆回到过去,懂点事,听点话,让爸妈的笑容漫上脸颊?时间,或许就在心里,就是一个渐渐懂得了什么是辛苦,什么是责任,什么才叫一个家……时间哪里都没去,就在原地等待着,等待着看一幕幕花开的芬芳,等待着懂得的人,去做让它都感到幸福的事情。”这启示我们( B ) ①只有在时间静止的状态下我们才能感知亲情的可贵 ②承认时间处在绝对运动中就会陷入不可知论的泥潭 ③要正确把握好时间绝对运动和相对静止的辩证关系 ④要善于在时间的相对静止中创造和把握当下的幸福 A.①② B.③④ C.①④ D.②③ 解析 ①错误;运动是无条件的、永恒的和绝对的,只承认绝对运动而否认静止会导致相对主义和诡辩论,只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,②错误。故选B项。 6.下列有关描写天地与山光水色的古诗词名句中,蕴含同一哲学道理的是( A ) ①黄河之水天上来,奔流到海不复回 ②天地之变,寒暑风雨,水旱螟蝗,率皆有法 ③横看成岭侧成峰,远近高低各不同 ④飞流直下三千尺,疑是银河落九天 A.①④ B.②③ C.③④ D.②④ 解析 ②体现了规律的普遍性,与题意不符;③说明人们因立场不同、角度不同而对事物的认识不同,与题意不符。故选A项。 7.右图书法“天人合一”表明了一种处世态度。“天人合一”作为太极的核心理念,也是中国一个古老的哲学命题,强调人与自然密切相连、不可分割。这一观点的现实意义在于能够引导人们( B ) ①承认人与自然的客观联系 ②充分发挥主观能动性创造规律 ③征服自然,造福人类 ④尊重自然,与自然和谐相处 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 解析 “天人合一” 这一观点的现实意义在于引导人们承认人与自然的客观联系,与自然和谐相处,①④当选;②中“创造规律”的说法错误;③中“征服自然”的说法错误。故选B项。 8.中国农业科学院蔬菜花卉所研究员、深圳农业转基因组研究所副所长黄三文领导的科研团队经历了5年的研究发现黄瓜苦味合成、调控及驯化的分子机制。这项研究揭开了黄瓜变苦的秘密,为将来培育无苦味黄瓜新品种和开发合成抗癌药物——苦味物质葫芦素迈出了关键性的一步。这说明( B ) ①黄瓜等植物自身的生长规律是可以被改变的 ②尊重黄瓜生长规律是发现黄瓜变苦的基础 ③创造改变条件可以使事物更好地为人类服务 ④生物科学发现是农业生产方式变革的根本原因 A.①③ B.②③ C.①④ D.②④ 解析 科学家能够发现黄瓜变苦的秘密,是在承认规律的普遍性和客观性的基础上实现的,②正确;人类利用对规律的认识,改良黄瓜、用葫芦素治疗癌症,体现了③;人类不能改变规律,排除①;农业生产方式变革的根本原因是生产力与生产关系的矛盾运动,④错误。故选B项。 9.“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。”下列选项中与诗中蕴含的哲理不一致的是( D ) A.卧看满天云不动,不知云与我俱东 B.满眼风波多闪烁,看山恰似走来迎 C.少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰 D.山重水复疑无路,柳暗花明又一村 解析 水打荷叶的景象衬托出荷塘的幽静,体现了事物是绝对运动和相对静止的统一。D项体现了要用发展的观点看问题,与题中蕴含的哲理不一致,符合题意。 10.2017年7月17日,中央电视台播出大型政论专题片《将改革进行到底》,引起人们对“改革只有进行时,没有完成时”的热议。“改革只有进行时,没有完成时”体现的哲理是( D ) ①物质是运动的承担者 ②静止是运动的特殊状态 ③事物是在矛盾运动中向前推进和发展的 ④运动是物质的存在方式 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 “改革只有进行时,没有完成时”体现了事物是在矛盾运动中向前推进和发展的,运动是物质的存在方式,③④当选;①②与题意无关。故选D项。 11.(2018·湖北武汉重点中学联考)习近平在给中国人民大学建校80周年的贺信中表示,高校要“坚持立德树人,遵循教育规律”。这是因为教育规律( C ) ①存在于世界各个领域之中和人类社会发展的始终 ②是教育内部诸因素之间、教育与其他事物之间固有的本质的、必然的、稳定的联系 ③是对教育发展的方向和趋势的正确反映 ④是不以人的意志为转移的,违背教育规律就会遭到惩罚 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 ①与事实不符;③不是题目的原因,应排除。故选C项。 12.原来讲“绿水青山”是生态环境,“金山银山”是GDP。现在讲“绿水青山”就是“金山银山”,实际上就是把保护生态环境、增强生态产品的生产能力放进了发展本身的内涵。从唯物论的角度看,这一转变( C ) ①把握了认识与实践的辩证关系 ②蕴含了意识的自觉选择性和主动创造性 ③表明规律是客观的,不以人的意志为转移 ④强调客观实在性是自然环境的根本属性 A.①④ B.①② C.②③ D.③④ 解析 认识与实践的辩证关系属于认识论,与题干要求不符,①不选;自然界的根本属性是运动,客观实在性是物质的唯一特性,④错误。故选C项。 13.据《列子》记载:“子贡倦于学,告仲尼曰:‘愿有所息’。仲尼曰:‘生无所息’。”从哲学角度看下列选项与仲尼观点相近的是( C ) ①天子乃祈来年于天宗,劳农夫以休息之 ②流水不腐,户枢不蠹,动也 ③凡以知,人之性也;可以知,物之理也 ④世间万物,变动不居,明者因时而变 A.①② B.②③ C.②④ D.③④ 解析 “生无所息”,是指只要生存于这个物质世界上,还具有生命力的物质或是有生命的物质都不会停止活动,强调了绝对运动的观点,②④与这一观点一致;①体现了物质相对静止的哲理,应排除;③与题意不符。故选C项。 14.生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。恩格斯在《自然辩证法》一书中曾深刻指出:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都会对我们进行报复。”恩格斯这段话意在强调( C ) ①人作为自然界的一部分要和自然和谐相处 ②应该减少人类活动对自然界的刻意干预 ③自然界有其自身存在和发展的固有规律 ④人类给自然界打上了实践活动的印迹 A.①② B.②④ C.①③ D.③④ 解析 恩格斯的这句话说明自然界的存在和发展是客观的,违背自然规律就要受到自然的惩罚,人们应该尊重自然,保护自然,与自然和谐相处,①③正确;对自然的保护也属于人类对自然的刻意干预,②表述不科学;④与题意无关。故选C项。 15.一种被称作“超级细菌”的耐药性细菌在南亚和欧美一些国家感染患者甚至导致患者死亡。科学家指出,人类不合理使用抗菌药物,是出现细菌耐药问题的原因之一。据悉,我国科研人员已启动抗“超级细菌”药物研究。这说明( A ) ①尊重医疗规律,合理使用抗菌药物,可以减少出现耐药性细菌 ②细菌耐药有其自身规律,人们无法有效抵御细菌对人类健康的侵害 ③医疗实践为医学研究提供研究课题,推动医学发展 ④抗菌素的研究与科研人员的个人爱好有直接关系 A.①③ B.②③ C.①④ D.②④ 解析 规律是客观的,但人们可以认识和利用规律,①当选,排除②;科研人员的研究应根据实践需要而非个人爱好,④错误;实践是认识发展的动力,可以推动事物向前发展,③符合题意。故选A项。 16.“盛不过三代”是大多数官宦之家很难逾越的魔咒,而曾国藩的曾氏家族却代有英才出,出现了像曾纪泽、曾纪鸿、曾宪植等一代代杰出人物。探寻曾氏家族长盛不衰的奥秘,曾国藩的四条遗嘱“慎独、主敬、追求仁爱、参加劳动”对后世影响深远。曾家后裔恪遵先祖遗训,洁身自好,大隐于世,实现了曾氏家族长盛不衰。“盛不过三代”的观点( B ) ①坚持了绝对运动和相对静止的统一,具有合理性 ②看到了家族经济基础与家族兴衰的一致性,是合理的 ③割裂了矛盾普遍性与特殊性的辩证关系,存在形而上学的错误倾向 ④夸大了人的主观能动性,是冒险蛮干主义的表现 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 解析 “盛不过三代”的观点坚持用变化发展的观点看待家庭兴衰,①符合题意;该观点看到了随着时间推移家庭经济基础与家庭兴衰的不一致性,排除②;生活中存在“盛不过三代”的情形,但也有曾氏家族这样的例外,③正确;该观点否认了主观能动性的作用,④与题意不符。故选B项。 17.过去,人们认为杂草会抢夺果树营养,于是把草拔光,结果导致病虫害增多,农药使用量加大,形成恶性循环。现在,一些果农在果树周边保留杂草、灌木,以便益虫、小鸟栖息,结果病虫害明显减少。农药少用或不用,使水果的口味也变得鲜美。这表明( C ) ①人可以发挥主观能动性改变某些事物的规律 ②主体活动的目的性和能动性不能改变事物的规律 ③尊重和服从规律是正确认识和创新规律的基本前提 ④人们可以创造条件改变事物发展的方向 A.①③ B.②③ C.②④ D.①④ 解析 “人们认为杂草会抢夺果树营养……农药使用量加大,形成恶性循环”说明了②;“一些果农在果树周边保留杂草、灌木……使水果的口味也变得鲜美”说明了④ ;规律不能被改变,①错误;③中“创新规律”的说法错误。故选C项。 18.(2018·四川广安模拟)2017年5月25日,港珠澳大桥海底沉管隧道最终接头焊接合龙完成。科学家和工程师们克服小空间、高水汽、恶劣的现场环境等不利因素,成功解决了这一世界级难题。这一难题的解决体现的哲理是( C ) A.开展科学实验活动是认识和利用规律的前提条件 B.人可以改造规律,从而利用客观规律造福人类 C.尊重客观规律与发挥主观能动性是辩证统一的 D.充分发挥人的主观能动性就可以突破规律的制约 解析 尊重规律是认识和利用规律的前提条件,A项错误;规律是客观的,不能改变,B项错误;充分发挥人的主观能动性始终要受到客观规律的制约,D项错误。查看更多