- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

历史文卷·2018届福建省厦门市湖滨中学高二上学期期中考试(2016

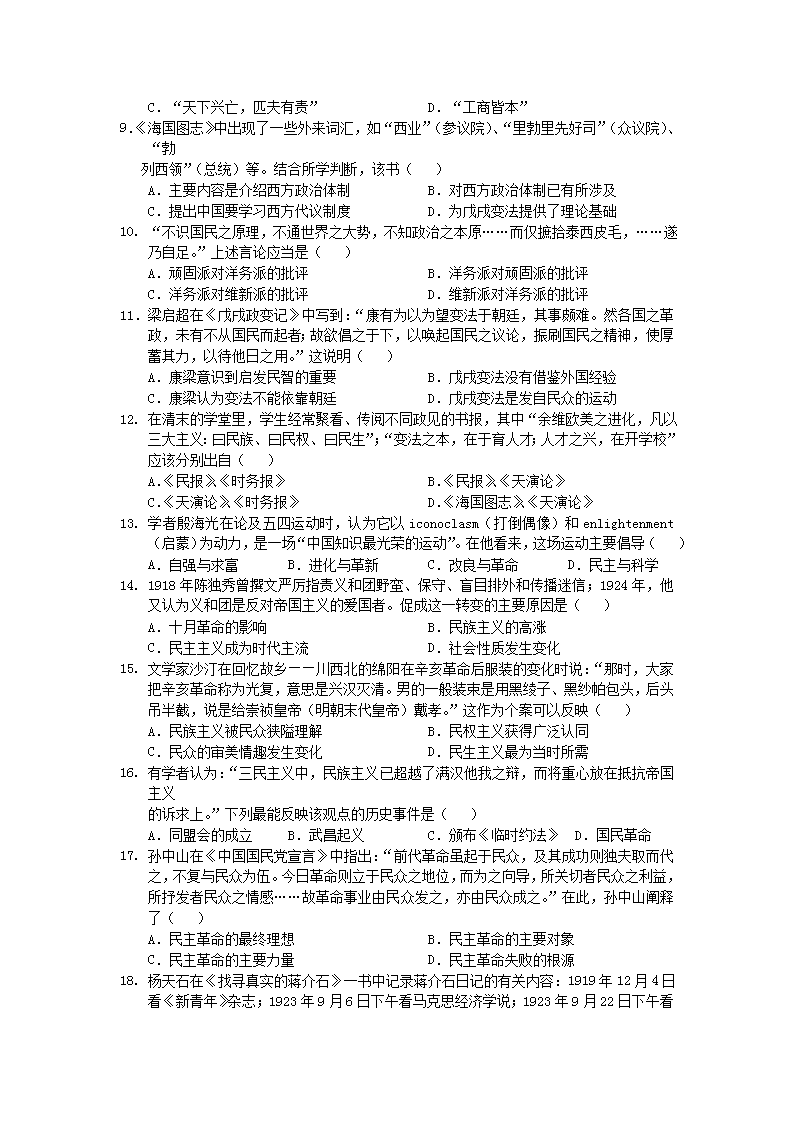

厦门市湖滨中学2016-2017学年第一学期期中考试卷 高二历史(文) (考试时间:90分钟 满分:100分) 命题人:祝渊博 审核人:祝渊博 第Ⅰ卷(共52分) 一、选择题(共26小题,每题2分,共52分。在每题给出的选项中,只有一项符合题目要求。) 1.战国中后期,思想领域出现融合倾向。下列选项最能反映这一倾向的是( ) A.克已复礼 B.礼法兼用 C.民贵君轻 D.选贤举能 2. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》里写道:“这是一个生气勃勃、富有创造性的时代;在这一时 代里,人们写下伟大的文学、哲学和社会理论著作,这也是中国古代文明形成的时代。”下列思想属于“这一时代”的是 A.“存天理,灭人欲” B.“民为贵,社稷次之,君为轻” C.“心外无物,心外无理” D.“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣” 3. 汉武帝创建太学,代表着中国古代教育的发展方向。某班学生在探究性学习活动中给汉武帝创建的太学命名,下列名称比较准确的是( ) A.汉朝中央政治学院 B.汉朝郡国联合大学 C.国际孔子学院 D.儒家师范大学 4. 右图是明清皇帝祭祀上天祈求丰收的天坛。中国古代帝王自称“天子”,对天地非常崇敬。每一个皇帝都把祭祀天地当成一项非常重要的政治活动。这种现象与我国古代儒家( ) A.荀子的天行有常思想有关 B.荀子的人道有为思想有关 C.董仲舒的大一统思想有关 D.董仲舒的天人感应思想有关 5.右图是儒家思想在古代中国演进的曲线图。与d点直接相关的是( ) A.孟子、荀子 B.董仲舒、主父偃 C.朱熹、王守仁 D.李贽、王夫之 6. 中国古代某位哲学家认为“心之所发便是意,意之所在便是物”“夫物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣”。下列诗词与此观点相通的是( ) A.苔痕上阶绿,草色入帘青 B.结庐在人境,而无车马喧 C.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春 D.有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花 7.某高校老师撰写了一篇《论明清小说对宋明理学的超越》的历史论文。下列材料不能用作该论文论据的是( ) ①《红楼梦》:“我见了女儿便清爽,见了男子便觉浊臭逼人。” ②《西游记》:“皇帝轮流做,……只教他搬出去,将天宫让与我,便罢了。” ③《三国演义》:“臣安敢不竭股肱之力,尽忠贞之节,继之以死乎!” A.① B.②③ C.③ D.①② 8.明清之际形成的进步思想,最能从根本上体现时代潮流的是( ) A.“穿衣吃饭即人伦物理” B.“经世致用” C.“天下兴亡,匹夫有责” D.“工商皆本” 9.《海国图志》中出现了一些外来词汇,如“西业”(参议院)、“里勃里先好司”(众议院)、“勃 列西领”(总统)等。结合所学判断,该书( ) A.主要内容是介绍西方政治体制 B.对西方政治体制已有所涉及 C.提出中国要学习西方代议制度 D.为戊戌变法提供了理论基础 10. “不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原……而仅摭拾泰西皮毛,……遂乃自足。”上述言论应当是( ) A.顽固派对洋务派的批评 B.洋务派对顽固派的批评 C.洋务派对维新派的批评 D.维新派对洋务派的批评 11.梁启超在《戊戌政变记》中写到:“康有为以为望变法于朝廷,其事颇难。然各国之革政,未有不从国民而起者;故欲倡之于下,以唤起国民之议论,振刷国民之精神,使厚蓄其力,以待他日之用。”这说明( ) A.康梁意识到启发民智的重要 B.戊戌变法没有借鉴外国经验 C.康梁认为变法不能依靠朝廷 D.戊戌变法是发自民众的运动 12. 在清末的学堂里,学生经常聚看、传阅不同政见的书报,其中“余维欧美之进化,凡以三大主义:曰民族、曰民权、曰民生”;“变法之本,在于育人才;人才之兴,在开学校”应该分别出自( ) A.《民报》、《时务报》 B.《民报》、《天演论》 C.《天演论》、《时务报》 D.《海国图志》、《天演论》 13. 学者殷海光在论及五四运动时,认为它以iconoclasm(打倒偶像)和enlightenment (启蒙)为动力,是一场“中国知识最光荣的运动”。在他看来,这场运动主要倡导( ) A.自强与求富 B.进化与革新 C.改良与革命 D.民主与科学 14. 1918年陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因是( ) A.十月革命的影响 B.民族主义的高涨 C.民主主义成为时代主流 D.社会性质发生变化 15. 文学家沙汀在回忆故乡——川西北的绵阳在辛亥革命后服装的变化时说:“那时,大家把辛亥革命称为光复,意思是兴汉灭清。男的一般装束是用黑绫子、黑纱帕包头,后头吊半截,说是给崇祯皇帝(明朝末代皇帝)戴孝。”这作为个案可以反映( ) A.民族主义被民众狭隘理解 B.民权主义获得广泛认同 C.民众的审美情趣发生变化 D.民生主义最为当时所需 16. 有学者认为:“三民主义中,民族主义已超越了满汉他我之辩,而将重心放在抵抗帝国主义 的诉求上。”下列最能反映该观点的历史事件是( ) A.同盟会的成立 B.武昌起义 C.颁布《临时约法》 D.国民革命 17. 孙中山在《中国国民党宣言》中指出:“前代革命虽起于民众,及其成功则独夫取而代之,不复与民众为伍。今日革命则立于民众之地位,而为之向导,所关切者民众之利益,所抒发者民众之情感……故革命事业由民众发之,亦由民众成之。”在此,孙中山阐释了( ) A.民主革命的最终理想 B.民主革命的主要对象 C.民主革命的主要力量 D.民主革命失败的根源 18. 杨天石在《找寻真实的蒋介石》一书中记录蒋介石日记的有关内容:1919年12月4日看《新青年》杂志;1923年9月6日下午看马克思经济学说;1923年9月22日 下午看《马克思学说概要》。从以上日记内容可以看出( ) A.蒋介石是新文化运动的发动者 B.蒋介石对新思潮感兴趣 C.蒋介石是马克思主义者 D.蒋介石想寻找证据屠杀共产党 19. 上海共产主义小组1920年l1月拟定的《中国共产党宣言》指出:“共产主义者的目的是要按照共产主义者的理想,创造一个新的社会。但是要使我们的理想社会有实现之可能,第一步就得铲除现在的资本制度。要铲除资本制度,只有用强力打倒资本家的国家。”材料表明当时的共产党人( ) A.把马克思主义与中国实际结合 B.正确认识到中国社会基本国情 C.倡导苏俄的城市中心暴动道路 D.强调阶级斗争和社会革命观点 20. 1933年,《东方杂志》第30卷以“梦想中的未来中国是怎样的”为题,开辟“新年的梦想”专栏,刊出142人的244个“梦想”。其中,“社会主义大同世界”梦,“现代化国家”梦名列前茅。以下对此理解不正确的是( ) A.社会危机促使国人深层思考国家前途 B.一定程度上反映当时中国的社会现状 C.社会主义成为当时国人的共同选择 D.当时中国社会发展道路的选择存在分歧 21. 美国学者罗斯·特里尔在《毛泽东传》中说:“他第一次把农民置于马克思主义革命计划的中心:他把帝国主义当做他所处时代的世界政治的关键,这甚至超过了列宁。这些就是他学说中的孪生支柱。”这表明毛泽东的学说( ) A.坚持了农民阶级对革命的领导权 B.全面超越了列宁主义的价值水平 C.全盘吸收了马克思主义的思想主张 D.准确把握了中国社会的特殊性质 22. 1984年,邓小平在谈到城市经济体制改革时说:“农村这一套不能完全搬到城市,因为城市比农村复杂得多”,城市改革“是走一步看一步,有不妥当的地方,改过来就是”。这体现了邓小平改革思想中( ) A.摸着石头过河的思想 B.实事求是的原则 C.紧紧依靠群众的思想 D.全面改革的思想 23. 《邓小平理论与“东方的社会主义理论”的成熟》一文指出,邓小平理论既有政治上的鲜明性和针对性,也有理论上的深刻性和创造性,而“南方谈话”标志着邓小平理论达到一个新境界。主要是因为“南方谈话”着重阐述了( ) A.社会主义的发展道路 B.改革必须坚持的原则 C.完成祖国统一的基本方针 D.对社会主义本质的认识 24. 毛泽东:“为人民服务”;邓小平:“我是中国人民的儿子,我的一切都是为了我的祖国和人民”;江泽民:“坚持立党为公,执政为民,坚持以人民群众为本,必须实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。”材料体现的共同本质思想是( ) A.提高党和国家的执政能力 B.代表最广大人民的根本利益 C.中共党人集体智慧的结晶 D.一脉相承而且与时俱进 25. 2012年新修改通过的《中国共产党章程》中明确指出:“中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南。”毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观被写入党章确立为党的指导思想分别是在( ) A.七大、十五大、十六大、十八大 B.遵义会议、十四大、十六大、十八大 C.七大、十四大、十七大、十八大 D.遵义会议、十五大、十七大、十八大 26. 以下资料符合“建设中国特色社会主义理论”学习主题的第一手资料是( ) A.《中国的红色政权为什么能够存在》 B.《解放思想,实事求是,团结一致向前看》 C.邓小平“南方谈话” D.《邓小平传》 第Ⅱ卷(共48分) 二、非选择题(本大题共3小题,共48分) 27.(22分)阅读材料,回答问题。 材料一 “行仁政而王,莫之能御也。” “处无为之事,行不言之教。” “明法者强,慢法者弱。” 材料二 “今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民之所从矣。” ——《董仲舒传》 材料三 理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。 ——摘编自张岱年、方立克《中国文化概论》 材料四 前三代,吾无论矣。后三代,汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉? 咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳”。 ——《焚书 》 (1)概括材料一中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。(5分) (2)材料二集中反映了董仲舒的什么思想观点?汉武帝时期,其它学说真的“皆绝其道”了吗? 试举例进行说明。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。(5分) (3)材料三中所说的理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致,最为完备的理论体系”的?(2分)依据材料四说明宋明理学影响“至深至巨”的表现。(4分) (4)材料四反映了李贽怎样的思想观点?结合所学知识,分析这种思想产生的原因。(4分) (5)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。(2分) 28.(14分)进入近代以来,中学与西学、传统与现代的碰撞和斗争深深地影响着中国社会的发展历程。阅读材料,回答问题。 材料一 传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”、“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务” 也就演变为“洋务”。 材料二 那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲破启锢闭,引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。“中体西用”论是相当保守的,是不伦不类的。但是用今天的话说,就是提出了一个改革派和保守派都能大体接受的“说法”。 材料三 19世纪的报刊、揭帖中,对民众多以“臣民”“子民”相称。进入20世纪,“国民”“权力”话语逐渐取代了“臣民”“子民”话语。 中国近代人文思想(注:包括民主、平等、人权、自由等)是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动……作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望。 ——文池《思想的灵光》 材料四 自鸦片战争以来,中国人中间实际上就不断有人做着各种各样的西方梦:梦想有西方的坚船利炮,梦想有西方的新型工业,梦想有西方的民主制度,梦想有一种全面的西方式的现代化……。 ——何怀宏《中西文化的相遇与冲突》 (1)依据材料一分析,清政府对西方的认识发生了怎样的变化?(2分) (2)依据材料二和所学知识,分析“中体西用”思想如何迎合了“改革派和保守派”的需要而在中国“进门落户”的。(2分) (3)依据材料三和所学知识,指出19世纪末20世纪初“中国新生资产阶级力图改造社会”的三种主要思想。(3分) (4)材料四中所述中国人的“西方梦”具有什么特点?材料所述的具有“全面的西方式的现代化”这一特征指的是哪一历史事件?它最为重要的积极意义是什么?(5分) (5)上述变化对推动当时中国社会的发展有何影响?(2分) 29.(12分)20世纪以来的中国重大思想理论都是与时俱进的科学体系。阅读材料,回答问题。 材料一 “余(孙中山)之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”“所主张的三民主义,实是集合中外的学说,顺应世界潮流,在政治上所得的一个结晶品。这个结晶品意思和美国大总统林肯所说‘民有、民治、民享’的话相通的”。 ——郑竹园《孙中山思想的传承与独见》 材料二 民生主义真是达到目的,农民问题真要解决,是“要耕者有其田”。 ……现在俄国推翻一般大地主,把全国的土地都分到一般农民,让耕者有其田,耕者有了田,只对于国家纳税,另外没有地主来收租钱,这是一种最公平的办法。我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,才算是彻底的革命。 ——摘编自《孙中山全集》 材料三 材料四 他和他的同事找到了一条富国强民的道路。在达成这个目标的过程中,邓小平也引领了中国根本转型,不论它与世界的关系方面,还是它本身治理结构和社会方面。在邓小平领导下出现的这种结构性转变,确实可以成为自两千多年前汉帝国形成以来,中国最根本的变化。 ——傅高义《邓小平时代》 (1)根据材料一概括孙中山所主张的“三民主义”的来源。(2分) (2)根据材料二回答孙中山在土地政策上有何新举措。结合所学知识,分析其发生变化的原因。(3分) (3)材料三出现的历史背景是什么?在井冈山时期、延安时期毛泽东先后提出哪两大理论?(3分) (4)结合所学知识,指出材料四中“富国强民”道路和“根本转型”的内涵。(2分)综合上述材料,指出三者的共同目标。(2分) 厦门市湖滨中学2016-2017学年第一学期期中考参考答案 高二历史(文) 一、选择题(共26小题,每题2分,共52分。在每题给出的选项中,只有一项符合题目要求。) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A D C B C D B D A A D 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 B A D C B D C D B D B A C 二、非选择题(共3小题,共48分。) 27.(22分) (1)实行仁政;无为而治;强调法治。(3分) 春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动:政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济,铁犁牛耕推广,井田制破坏。(2分) (2)罢黜百家,独尊儒术。(1分) 没有,如法家的重农抑商,严刑峻法的主张被糅合进儒家思想。(2分) 儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流.(2分) (3)深化:宋明理学家吸收融合了佛、道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系。(2分) 表现:约束个人的情感欲求;通过道德自觉建树理想人格;注重民族气节和德操,强调历史使命感和社会责任感。(4分) (4)思想:反对以孔子的言论作为判别是非的标准。(1分)原因:明代晚期,吏治腐败,社会矛盾尖锐,商品经济发展与资本主义萌芽的要求;理学日益僵化。(3分) (5)思想文化随社会经济政治的变化、在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。(2分) 28.(14分) (1)统治者抛弃“天朝上国”意识,学习西方,逐渐形成平等交往的理念。(2分) (2)迎合改革派:有利于西学的传播,减少兴办洋务的阻力。迎合保守派:维护了封建纲常制度。(2分) (3)君主立宪思想;民主共和思想;民主与科学思想。(3分) (4)向西方学习经历了由器物到近代工业、政治制度、思想文化的过程。(2分) 事件:新文化运动。(1分) 意义:动摇了儒家思想的统治地位;推动了中国近代的思想解放。(2分) (5)推动了向西方学习的不断深化;促进了人们的思想解放;促进了资产阶级民主思想的传播;有利于中国的近代化。(2分)(2点即满分,言之有理即可) 29.(12分) (1)中国古代民本思想的精华;近代西方民主思想的传入;中国民主革命的现实需要;孙中山的独见。(答到其中2点给2分) (2)举措:耕者有其田。(1分) 原因:苏俄土地政策的影响;共产国际和中国共产党的帮助;孙中山反封建的革命精神。(任意2点即可得2分) (3)国民革命失败后,中共开始探索新的革命道路。(1分) 理论:农村包围城市,武装夺取政权理论和新民主主义理论。(2分) (4)内涵:建设中国特色社会主义道路;建立社会主义市场经济体制。(2分) 目标:实现中华民族的复兴。(或独立、民主、富强、科学、理性;现代化。2分) 查看更多