- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 8页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年湖南省桃江县第一中学高二下学期期中考试历史(文)试题 Word版缺答案

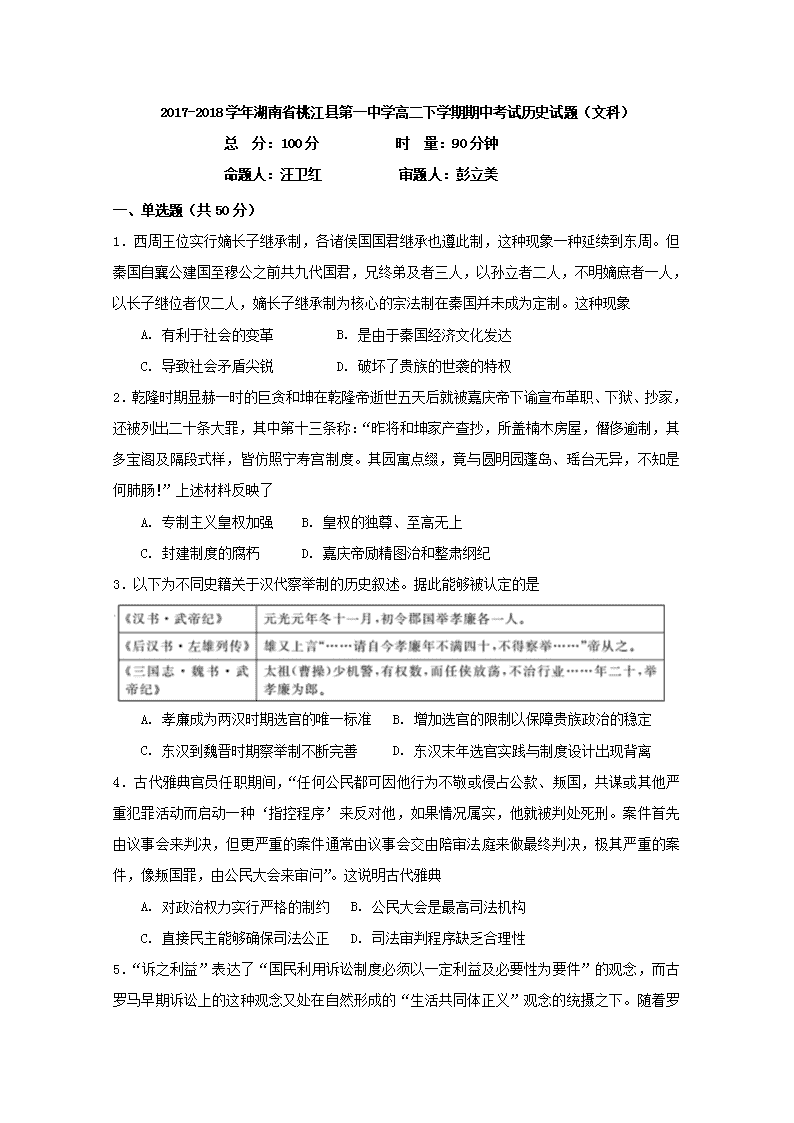

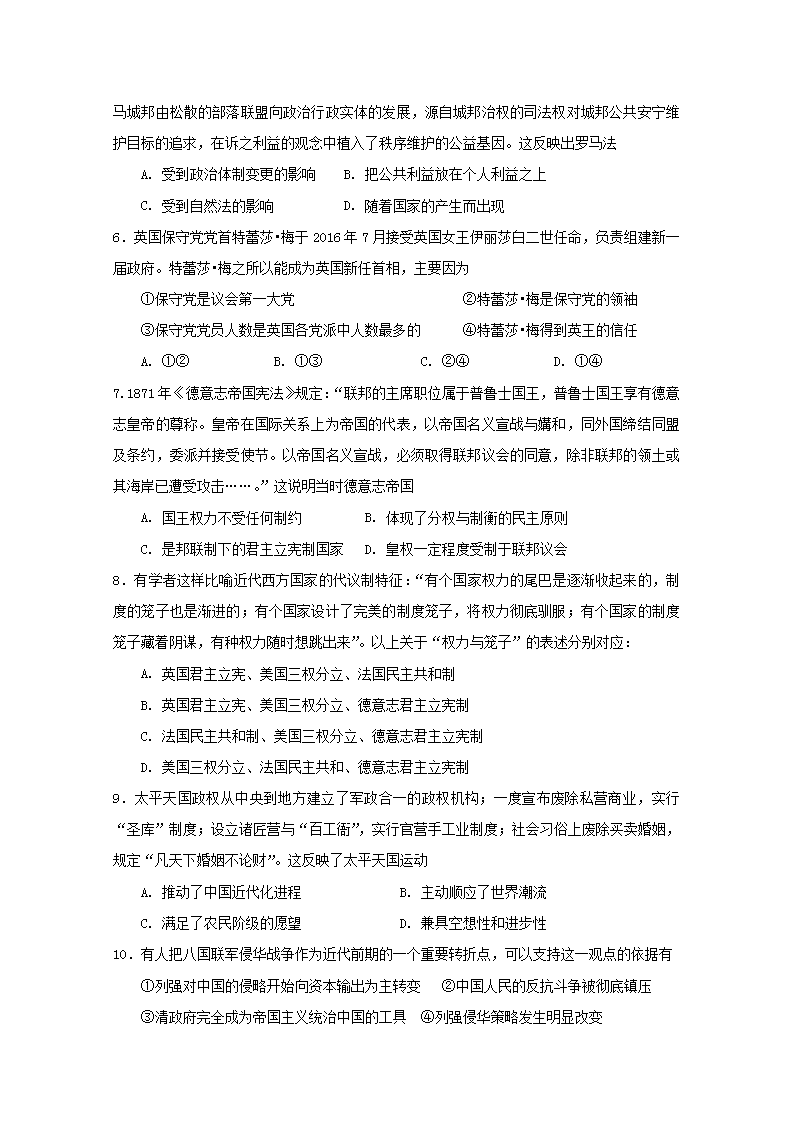

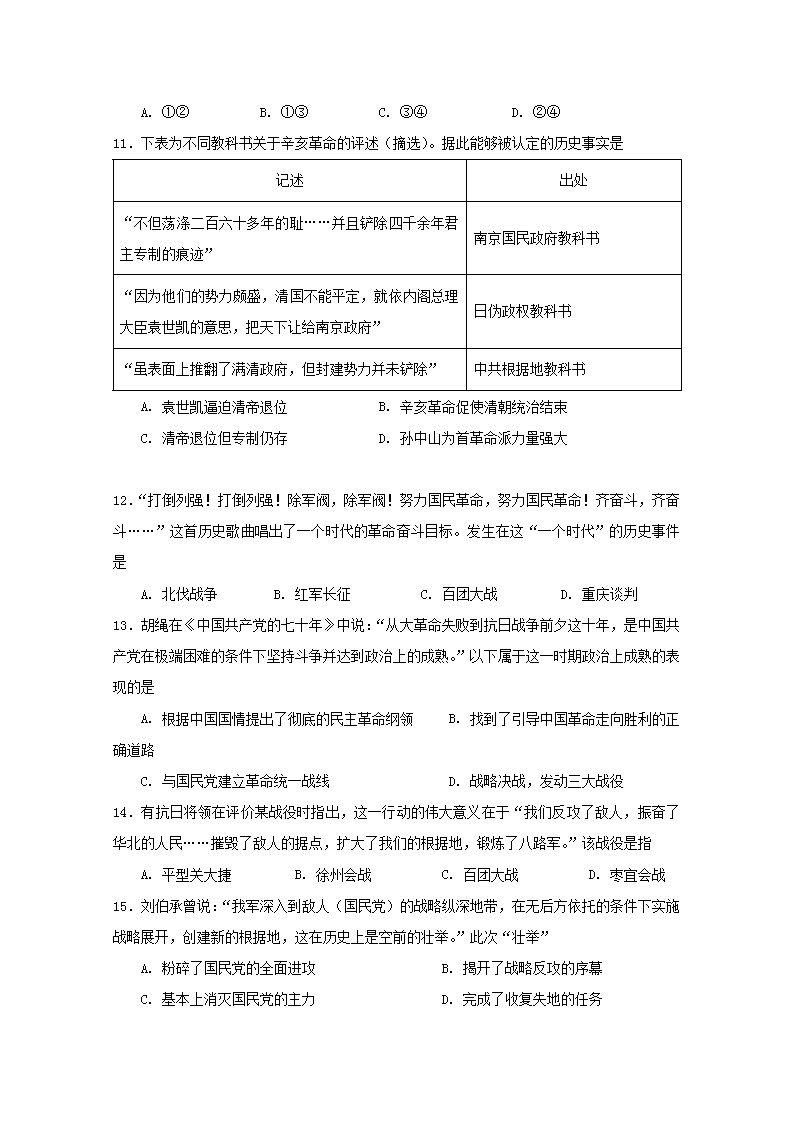

2017-2018学年湖南省桃江县第一中学高二下学期期中考试历史试题(文科) 总 分:100分 时 量:90分钟 命题人:汪卫红 审题人:彭立美 一、单选题(共50分) 1.西周王位实行嫡长子继承制,各诸侯国国君继承也遵此制,这种现象一种延续到东周。但秦国自襄公建国至穆公之前共九代国君,兄终弟及者三人,以孙立者二人,不明嫡庶者一人,以长子继位者仅二人,嫡长子继承制为核心的宗法制在秦国并未成为定制。这种现象 A. 有利于社会的变革 B. 是由于秦国经济文化发达 C. 导致社会矛盾尖锐 D. 破坏了贵族的世袭的特权 2.乾隆时期显赫一时的巨贪和坤在乾隆帝逝世五天后就被嘉庆帝下谕宣布革职、下狱、抄家,还被列出二十条大罪,其中第十三条称:“昨将和坤家产查抄,所盖楠木房屋,僭侈逾制,其多宝阁及隔段式样,皆仿照宁寿宫制度。其园寓点缀,竟与圆明园蓬岛、瑶台无异,不知是何肺肠!”上述材料反映了 A. 专制主义皇权加强 B. 皇权的独尊、至高无上 C. 封建制度的腐朽 D. 嘉庆帝励精图治和整肃纲纪 3.以下为不同史籍关于汉代察举制的历史叙述。据此能够被认定的是 A. 孝廉成为两汉时期选官的唯一标准 B. 增加选官的限制以保障贵族政治的稳定 C. 东汉到魏晋时期察举制不断完善 D. 东汉末年选官实践与制度设计出现背离 4.古代雅典官员任职期间,“任何公民都可因他行为不敬或侵占公款、叛国,共谋或其他严重犯罪活动而启动一种‘指控程序’来反对他,如果情况属实,他就被判处死刑。案件首先由议事会来判决,但更严重的案件通常由议事会交由陪审法庭来做最终判决,极其严重的案件,像叛国罪,由公民大会来审问”。这说明古代雅典 A. 对政治权力实行严格的制约 B. 公民大会是最高司法机构 C. 直接民主能够确保司法公正 D. 司法审判程序缺乏合理性 5.“诉之利益”表达了“国民利用诉讼制度必须以一定利益及必要性为要件”的观念,而古罗马早期诉讼上的这种观念又处在自然形成的“生活共同体正义” 观念的统摄之下。随着罗马城邦由松散的部落联盟向政治行政实体的发展,源自城邦治权的司法权对城邦公共安宁维护目标的追求,在诉之利益的观念中植入了秩序维护的公益基因。这反映出罗马法 A. 受到政治体制变更的影响 B. 把公共利益放在个人利益之上 C. 受到自然法的影响 D. 随着国家的产生而出现 6.英国保守党党首特蕾莎•梅于2016年7月接受英国女王伊丽莎白二世任命,负责组建新一届政府。特蕾莎•梅之所以能成为英国新任首相,主要因为 ①保守党是议会第一大党 ②特蕾莎•梅是保守党的领袖 ③保守党党员人数是英国各党派中人数最多的 ④特蕾莎•梅得到英王的信任 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ①④ 7.1871年《德意志帝国宪法》规定:“联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。皇帝在国际关系上为帝国的代表,以帝国名义宣战与媾和,同外国缔结同盟及条约,委派并接受使节。以帝国名义宣战,必须取得联邦议会的同意,除非联邦的领土或其海岸已遭受攻击……。”这说明当时德意志帝国 A. 国王权力不受任何制约 B. 体现了分权与制衡的民主原则 C. 是邦联制下的君主立宪制国家 D. 皇权一定程度受制于联邦议会 8.有学者这样比喻近代西方国家的代议制特征:“有个国家权力的尾巴是逐渐收起来的,制度的笼子也是渐进的;有个国家设计了完美的制度笼子,将权力彻底驯服;有个国家的制度笼子藏着阴谋,有种权力随时想跳出来”。以上关于“权力与笼子”的表述分别对应: A. 英国君主立宪、美国三权分立、法国民主共和制 B. 英国君主立宪、美国三权分立、德意志君主立宪制 C. 法国民主共和制、美国三权分立、德意志君主立宪制 D. 美国三权分立、法国民主共和、德意志君主立宪制 9.太平天国政权从中央到地方建立了军政合一的政权机构;一度宣布废除私营商业,实行“圣库”制度;设立诸匠营与“百工衙”,实行官营手工业制度;社会习俗上废除买卖婚姻,规定“凡天下婚姻不论财”。这反映了太平天国运动 A. 推动了中国近代化进程 B. 主动顺应了世界潮流 C. 满足了农民阶级的愿望 D. 兼具空想性和进步性 10.有人把八国联军侵华战争作为近代前期的一个重要转折点,可以支持这一观点的依据有 ①列强对中国的侵略开始向资本输出为主转变 ②中国人民的反抗斗争被彻底镇压 ③清政府完全成为帝国主义统治中国的工具 ④列强侵华策略发生明显改变 A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④ 11.下表为不同教科书关于辛亥革命的评述(摘选)。据此能够被认定的历史事实是 记述 出处 “不但荡涤二百六十多年的耻……并且铲除四千余年君主专制的痕迹” 南京国民政府教科书 “因为他们的势力颇盛,清国不能平定,就依内阁总理大臣袁世凯的意思,把天下让给南京政府” 日伪政权教科书 “虽表面上推翻了满清政府,但封建势力并未铲除” 中共根据地教科书 A. 袁世凯逼迫清帝退位 B. 辛亥革命促使清朝统治结束 C. 清帝退位但专制仍存 D. 孙中山为首革命派力量强大 12.“打倒列强!打倒列强!除军阀,除军阀!努力国民革命,努力国民革命!齐奋斗,齐奋斗……”这首历史歌曲唱出了一个时代的革命奋斗目标。发生在这“一个时代”的历史事件是 A. 北伐战争 B. 红军长征 C. 百团大战 D. 重庆谈判 13.胡绳在《中国共产党的七十年》中说:“从大革命失败到抗日战争前夕这十年,是中国共产党在极端困难的条件下坚持斗争并达到政治上的成熟。”以下属于这一时期政治上成熟的表现的是 A. 根据中国国情提出了彻底的民主革命纲领 B. 找到了引导中国革命走向胜利的正确道路 C. 与国民党建立革命统一战线 D. 战略决战,发动三大战役 14.有抗日将领在评价某战役时指出,这一行动的伟大意义在于“我们反攻了敌人,振奋了华北的人民……摧毁了敌人的据点,扩大了我们的根据地,锻炼了八路军。”该战役是指 A. 平型关大捷 B. 徐州会战 C. 百团大战 D. 枣宜会战 15.刘伯承曾说:“我军深入到敌人(国民党)的战略纵深地带,在无后方依托的条件下实施战略展开,创建新的根据地,这在历史上是空前的壮举。”此次“壮举” A. 粉碎了国民党的全面进攻 B. 揭开了战略反攻的序幕 C. 基本上消灭国民党的主力 D. 完成了收复失地的任务 16.19世纪中期以后,欧洲社会主义运动在客观上促进了资产阶级代议制民主的完善,而与此同时兴起的民族主义潮流也促进了资本主义的发展。这一现象出现的历史背景是 A. 工业革命的深入进行 B. 社会主义革命成功的客观条件成熟 C. 民族主义催生了欧洲的自由主义 D. 资产阶级与无产阶级矛盾的消除 17.1917年4月,列宁不赞成立即推翻临时政府,主张首先争取全部政权归苏维埃,逐步建立无产阶级专政。到了10月,党中央决定近期起义推翻临时政府。这一政策变化 A. 受国内政治形势的影响 B. 推动了民主革命的完成 C. 满足了国民的和平要求 D. 确立社会主义革命方针 18.1950年,法国拒绝承认新中国;1961年日内瓦会议期间,中法双方都表达了建交愿望;1964年,中法两国宣布建立大使级外交关系。在中法关系发展的进程中,具有决定作用的因素是 A. 中国综合国力的增强 B. 中法意识形态分歧消失 C. 中美关系的发展演变 D. 冷战背景下的现实需要 19. 1949年9月7日,周恩来在向政协代表作《关于人民政协的几个问题》的报告时提出:“今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拨。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦……我们虽然不是联邦,但却主张民族区域自治,行使民族自治的权利。”这主要说明了实行民族区域自治 A. 是反对分裂维护统一的需要 B. 是国情和政权的性质决定的 C. 是中国革命长期实践的产物 D. 是实现民族平等团结的需要 20.美国学者塞缪尔·亨廷顿对于冷战结束后世界秩序的重建认为:未来世界的国际冲突的根源将主要是文化的而不是意识形态的和经济的。……文明冲突是未来世界和平的最大威胁,建立在文明基础上的世界秩序才是避免世界战争的最可靠的保证。……全球政治格局正在以文化和文明为界限重新形成,并呈现出多种复杂趋势。由此可见,他着重强调 A. 文明冲突与世界秩序重建的关系 B. 世界政治格局正呈现出多极化趋势 C. 应尊重文明的多样性 D. 意识形态和经济在未来世界秩序的重建中已经不起作用 21.《后汉书》载,杨震“少孤贫,与母居,假地种植,以给供养”,郑玄“年过四十,乃归供养,假田播殖,以娱朝夕”。这反映出 A. 租佃制关系开始形成 B. 大土地所有制的兴盛 C. 精耕细作以提升地力 D. 经济的自给自足特色 22.明朝万历年间,掌握纺织专业技能的人口开始进入苏州城。清晨,这些有技术的“机工”伫立桥头,等待拥有织机和机房的“机户”雇佣,暮息而归。这种现象实质上反映了 A. 自然经济开始逐渐解体 B. 资本主义生产关系出现 C. 农村出现了富余劳动力 D. 纺织专业技术日趋成熟 23.《文献通考》记载:开宝(宋太祖年号)三年,置便钱务,令商人入钱者诣务陈牒,即日辇至左藏库,给以券,仍敕诸州:凡商人赍(携带)券至,当日给付,不得住滞,违者科罚。下列有关材料中的“券”,表述正确的是( ) A. 是世界上最早的纸币 B. 标志着飞钱的诞生 C. 促进商品经济的发展 D. 表明抑商政策的转变 24.新航路开辟结束了世界各地孤立的状态,意义重大,下列关于其发生原因的说法,正确的是 A. 新航路开辟的根本原因是奥斯曼帝国的崛起,阻断了原来的商路 B. 新航路开辟的根本原因是西欧工商业与资本主义萌芽发展的需要 C. 新航路开辟的原因并不包括教会鼓励人们去传播天主教 D. 新航路开辟是葡萄牙王室、西班牙王室努力的结果,与生产力无关 25.下列关键词中,与第二次工业革命密切相关的是 A. 重商主义/朝贡贸易/手工工场 B. 商品输出/殖民扩张/现代工厂 C. 资本输出/全球扩张/垄断组织 D. 自由放任/国家垄断/跨国企业 二、非选择题(共50分) 26.阅读材料,完成下列要求。(18分) 材料一:与分封制相适应、商周的官员选拔采用 “世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。 —— 摘编自张岂之《中国历史十五讲》 材料二:(元代)行省的职掌,在忽必烈时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。……成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本省军队。……各行省的重大事务必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。 ——白钢《中国政治制度史》 材料三:明清科举与宋元相比最大的不同是八股取士,以宋儒注解的四书五经命题,作文要仿古人语气替圣贤立言,采用特定的格式,八股取士并不是简单地死记硬背,既要考知识又要考智力和悟性……考试有严密的程序,考官入院,提调官和监事官立即封锁内外门户,不得擅自出入。嘉靖以后,会试也要搜检。考生所带考具均有规矩,如帽用单毡,鞋用薄底,砚台不得过厚等,以防夹带。开考后有巡倬官负责巡逻监督。考生交卷时由受卷所登记收缴,转送弥封所编号密封,再送誊录所朱笔誊抄,对读所对读朱墨二卷核对无误,将朱卷交同考官分房阅卷。同考再向主考荐卷,均要写出评语。名次确定后在公堂上调入考生原作墨卷对照字号,确定名单发榜。殿试则较为简单,只有一场,收卷后同样弥封编号,交读卷官评定高下,报皇帝钦定名次,送内阁填写皇榜公布。 ——张岂之《中国历史十五讲》 (1) 根据材料一并结合所学知识,指出分封制与郡县制在任用行政官员的依据和方式上的差异。(8分) (2) 根据材料二并结合所学知识,概括元代行省的权限。(4分) (3) 根据材料三并结合所学知识,概括指出明清时期科举制度的特点。(6分) 27. 政治妥协既是各方势力发挥政治智慧的结果,更是时代潮流推动的结果。(14分) 阅读下列材料,回答问题: 材料一:制宪会议每解决一个重大问题,每向前迈出一步,几乎都是冲突各方互谅互让的结果……正因如此,美国宪法被人们调侃为“妥协篓子”,制宪会议的领袖们则被戏称为“和事佬”。 ——程汉大《美国立宪成功之道》 材料二:通过民族、政治和权力这三大妥协,辛亥革命以较小的代价和低烈度的震荡推翻了至清朝垂两千多年的君主专制统治,较为顺利地达到了“不流血而贯彻共和之目的”制度变革的目标。……但这决不意味着是无原则的和平妥协。考察辛亥革命的历史,显然,妥协之所以成立,一方面是卷入革命的各种政治势力发挥了政治智慧,另一方面更是因为革命的共和底线确立及其大势所趋所逼。……纵观历史,因为变革社会制度而造成民族分裂、民族报复及原有的国家解体的事情不绝史书。但辛亥革命中无论是以孙中山为首的同盟会还是立宪派,对革命有可能造成的这一后果都保持了高度的警惕和有效的防范。 ——薛恒《辛亥革命中的三大妥协及其历史遗产》 (1) 材料一反映出制宪会议解决重大难题的策略是什么?这一策略在1787年宪法中是如何体现的?( 8分) (3)据材料二,为什么说辛亥革命“决不意味着是无原则的和平妥协”?“民族、政治和权力这三大妥协”给中国带来了什么历史遗产?(6分) 28.阅读材料,回答问题。(18分) 材料一: 在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大陆上从一个地区运货到另一个地区,而货物主要是奢侈品、香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期新世界的种植场生产的大量砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售;西班牙、葡萄牙人也向新世界引进欧洲各种水果,如橄榄以及葡萄。美洲的特色也流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、番薯、花生、各种豆类及南瓜、可可等。 ——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》 材料二:15 世纪末16 世纪初,一个我们所说的欧洲世界经济体产生了,……(18世纪后)现代资本主义的技巧和现代科学技术……使这个世界经济体得以繁荣、增殖和扩展。 ——沃勒斯坦《现代世界体系》 材料三:资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强抵抗的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果他们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式……它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。 ——马克思、恩格斯《共产党宣言》 (1) 根据材料一概括与1500年以前相比18世纪后期世界经济发生了哪些变化?(4分)简析其原因。(6分) (2) 请列举史实,说明材料二中“现代资本主义的技巧和现代科学技术”使“世界经济体得以繁荣、增殖、扩展”。(4分) (3)根据材料三,概括工业革命的影响。(4分)查看更多