- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 17页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018-2019学年安徽省阜阳市第三中学高二上学期第二次调研考试(期中)历史试题 解析版

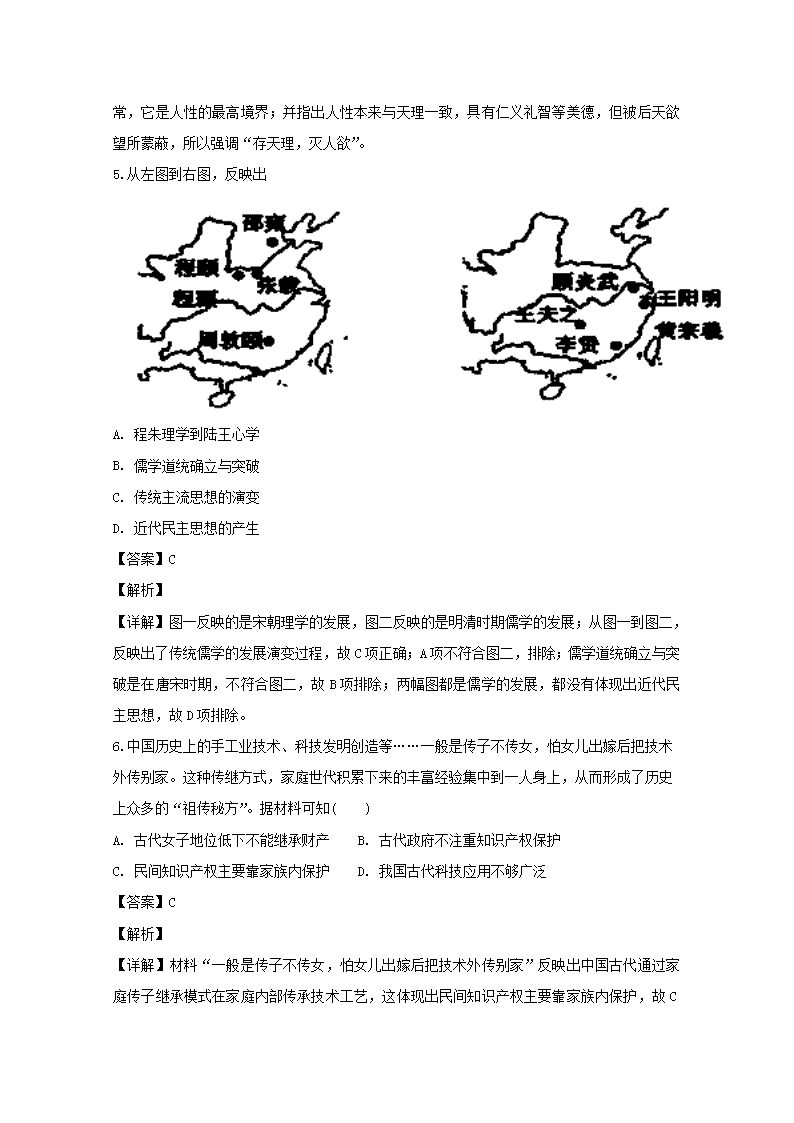

阜阳三中2018—2019学年第一学期高二年级二调考试历史试卷 命题人: 审题人: 第Ⅰ卷选择题(本卷共23小题,每题2分,共计46分。在每小题列的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。) 1.2017年8月8日,四川九寨沟发生7.0级地震,育才中学发起的“九寒沟,祖国人民和你在一起”的志愿者活动中,下列最不可能参加救灾的人群是 A. 高二(1)班儒家信徒小赵 B. 高二(2)班道家信徒小钱 C. 高二(3)班法家信徒小孙 D. 高二(4)班墨家信徒小李 【答案】B 【解析】 儒家提倡“仁者爱人”,法家主张建立一个君主专制的中央集权国家,遵守法律,墨家主张“兼爱”,三家的信徒都有可能参加救灾。故排除ACD。道家主张“无为”,向往“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的原始社会风气,故道家信徒最不可能参加。故选B。 点睛:找出材料的主干信息:国家灾难,学校救援。然后,根据诸子百家对于国家和人民的态度,推测出对此次活动的态度,然后找到正确答案。 2.西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。出现这一变化的主要原因是 A. 社会经济不断发展 B. 统治者对儒家思想的敬仰 C. 黄老之学已经过时 D. 董仲舒对儒学进行了改造 【答案】A 【解析】 西汉初奉行黄老之学,“无为而治”,主要是当时的社会形势决定的,汉武帝时“独尊儒术”,也是因为当时出现了很多社会问题,治国方略、治国思想的选择是由当时的社会存在决定的,最主要因素是社会经济,故A正确;B、C、D是出现材料变化的原因,但不是主要原因,排除。 3.唐代陈藏器《本草拾遗》中说“人肉治羸疾”,中唐以后割股疗亲成为普遍现象。孝子们割股千年,清代《江南通志》记载了2000多个受到朝廷旌表的孝子,其中有过割肉(含割肝,剜眼等)疗亲行为的在500个以上。导致材料所述孝子行孝现象的主要原因是 A. “存天理,灭人欲”的理学推动 B. 儒家思想尊崇孝道 C. 陈藏器的《本草拾遗》影响 D. 政府、社会鼓励 【答案】D 【解析】 【详解】根据材料“中唐以后割股疗亲成为普遍现象,清代《江南通志》记载了2000多个受到朝廷旌表的孝子,其中有过割肉(含割肝,剜眼等)疗亲行为的在500个以上”结合所学知识可知孝子孝行的主要原因是受朝廷旌表即政府鼓励的带动,故D正确;“存天理、灭人欲”出现在宋代,材料讲中唐以后割股疗亲成为普遍现象,故A错误;儒家思想崇尚孝道一直都存在,但割股疗亲在中唐才成为普遍现象,故B错误;陈藏器的《本草拾遗》只是记载,不是影响,故C错误。 【点睛】儒家强调忠孝思想,为了维护统治,统治者比较重视宣传忠孝的行为,如政府旌表孝子等行为,在社会形成一种重孝风气,出现众多行孝行为。 4.南宋理学家朱熹提出“存天理,灭人欲”。下列有关“天理”解释的最恰当的是 A. 天理是指天体运行法则 B. 天理揭示社会发展规律 C. 天理证明了儒家生活方式的合理性 D. 天理实质是天人感应理论的发展 【答案】C 【解析】 【详解】结合课本和所学知识可知,朱熹是理学集大成者,他强调理之源在于天理,而天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界;并指出人性本来与天理一致,具有仁义礼智等美德,但被后天欲望所蒙蔽,所以强调“存天理,灭人欲”,所以朱熹的天理是为了证明儒家生活方式的合理性,故C正确;朱熹的天理是作为道德规范的三纲五常,不是天体运行法则,故A错误;也不是社会发展规律,故B错误;天人感应是如果天子无道,上天便降下灾罚于他,与材料不符,故D错误。 【点睛】朱熹是理学集大成者,他强调理之源在于天理,而天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界;并指出人性本来与天理一致,具有仁义礼智等美德,但被后天欲望所蒙蔽,所以强调“存天理,灭人欲”。 5.从左图到右图,反映出 A. 程朱理学到陆王心学 B. 儒学道统确立与突破 C. 传统主流思想的演变 D. 近代民主思想的产生 【答案】C 【解析】 【详解】图一反映的是宋朝理学的发展,图二反映的是明清时期儒学的发展;从图一到图二,反映出了传统儒学的发展演变过程,故C项正确;A项不符合图二,排除;儒学道统确立与突破是在唐宋时期,不符合图二,故B项排除;两幅图都是儒学的发展,都没有体现出近代民主思想,故D项排除。 6.中国历史上的手工业技术、科技发明创造等……一般是传子不传女,怕女儿出嫁后把技术外传别家。这种传继方式,家庭世代积累下来的丰富经验集中到一人身上,从而形成了历史上众多的“祖传秘方”。据材料可知( ) A. 古代女子地位低下不能继承财产 B. 古代政府不注重知识产权保护 C. 民间知识产权主要靠家族内保护 D. 我国古代科技应用不够广泛 【答案】C 【解析】 【详解】材料“一般是传子不传女,怕女儿出嫁后把技术外传别家”反映出中国古代通过家庭传子继承模式在家庭内部传承技术工艺,这体现出民间知识产权主要靠家族内保护,故C 项正确;材料中没有体现出古代女子的地位低下,故A项排除;材料中没有体现出政府的作用,故B项排除;材料强调的是科技的传承,没有体现出科技的应用,故D项排除。 【点睛】“一般是传子不传女,怕女儿出嫁后把技术外传别家”是解题的关键。 7.宋以来的民间戏曲小说,凡是才子佳人的题材,男主角必定是个读书人,多半是秀才。但才子若要抱得美人归,实现大团圆,必定得进京赶考,考个状元。这反映了宋代以来 A. 文学作品推动科举制度发展 B. 主流思想借助戏剧传播 C. 市井文化反映社会价值取向 D. 读书做官成为社会风尚 【答案】C 【解析】 根据材料可知,随着科举制的发展,知识分子大量进入政治领域,知识分子成为社会关注的主体,也就成为了民间戏曲小说的主角;结合所学知识可知,戏曲小说源于生活,它鲜活灵动地反映了社会生活的方方面面,故市井文化反映社会价值取向,C项正确。A项说法错误,不是文学作品推动科举制发展,故错误。材料没有涉及主流思想借助戏剧传播,而是强调市井文化反映社会价值取向,B项错误。材料反映市井文化反映社会价值取向,而不是读书做官成为社会风尚,D项错误。 8.【加试题】清代有《都门竹枝词》写到:“鼠尾钉头力不坚,竖觕(粗)横细四方肩。逢人便说欧公体,糟蹋欧公太可怜。……但将二两银交去,看戏何须问主人。谱得燕兰韵事传,年年岁岁出新编。……公会筵开白昼间,嗷嘈丝管动欢颜。新排一曲《桃花扇》,到处閧(哄)传四喜班。”据此判断 ①京剧艺术的特点已经形成 ②徽戏进京为京剧形成助力奠基 ③戏曲已成为民众喜闻乐见的艺术形式 ④该竹枝词折射出“出鬼入神”的书法艺术 A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ②③④ 【答案】B 【解析】 【详解】京剧艺术的特点在材料中并没有完全体现出来,故无法判定这时候其特点已经形成,故①错误;根据所学,材料中的“四喜班”是四大徽班之一,即三庆班、四喜班、和春班、春台班。徽班进京给京剧的形成奠定了基础。②正确;根据材料“公会筵开白昼间,嗷嘈丝管动欢颜”,可以得出戏曲已成为民众喜闻乐见的艺术形式,故③正确;材料中并没有体现书法艺术如何出神入化的信息,故④错误;综合以上可知B项正确,排除ACD三项。 9.18世纪的法国启蒙运动产生了一系列伟大人物:伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠。下列选项表述正确的是 A. 欧洲的启蒙思想起源于法国 B. 他们的思想为法国大革命提供理论依据 C. 反对专制追求共和制是他们的共同愿望 D. 思想源于思想家们反对原有社会的实践 【答案】B 【解析】 【详解】依据所学知识可知,欧洲启蒙运动起源于英国后来发展到法国,A选项错误;B选项正确,伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠的思想为法国大革命提供了理论依据;C选项错误,伏尔泰赞成实行开明专制逐步过渡到君主立宪制,孟德斯鸠主张君主立宪制,卢梭主张资产阶级共和政体;D选项错误,思想家们并未参加反对君主制的法国大革命,他们的思想主张为大革命做了思想准备。 【点睛】本题依据教材启蒙运动相关内容分析即可得出答案。 10.马克思·韦伯认为:宗教改革并不意味着解除教会对日常生活的控制,相反却只是用一种新型的控制取代先前的控制。这里“新型的控制”指的是 A. 虔诚的信仰 B. 教会的仪式 C. 真诚的善行 D. 神父的指引 【答案】A 【解析】 “新型的控制”是宗教改革的具体要求之一,也就是要对上帝虔诚的信仰,这种新型的控制是不同于以往的中世纪形式上的信仰,因此本题选择A选项。宗教改革反对繁冗的仪式,因此排除B选项;这种控制更多地体现在思想上,而不是行动上,所以不选C选项;宗教改革主张“因信称义”,这种信仰在自己内心中,不应受神父控制,故不选D选项。 11.恩格斯在《自然辩证法导言》一文中评价某次变革时说:“在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了……这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”。这次“变革” A. 是欧洲历史上第一次思想解放运动 B. 鼓励人们追求现世的幸福 C. 呼唤人的彻底解放 D. 猛烈抨击封建君主专制制度 【答案】B 【解析】 试题分析:据材料中“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”可知突出人的重要性,据此可判断应该指文艺复兴,欧洲历史上第一次思想解放运动是古希腊时代,故A项排除;文艺复兴的核心即人文主义,主张以人为中心而不是以神为中心,肯定人的价值,鼓励人们追求现世的幸福,故B项正确;“呼唤人的彻底解放“是启蒙运动,故C项排除;“猛烈抨击封建君主专制制度”是启蒙运动的思想主张,故D项排除。 考点:西方人文精神的起源及其发展•文艺复兴•人文主义 12.1859年,《物种起源》出版,它全面阐述了达尔文的进化论学说,成为一部可以和牛顿的《自然哲学的数学原理》相媲美的伟大著作。这两部著作 A. 推动了近代科学的诞生 B. 揭示了社会发展的真相 C. 促进了启蒙运动的兴起 D. 实现了人类认识的飞跃 【答案】D 【解析】 《物种起源》、《自然哲学的数学原理》均使人类认识出现了质的飞跃,所以选D是符合题意的,正确;推动了近代科学的诞生、促进了启蒙运动的兴起的只适合《自然哲学的数学原理》,所以选项A、C不符合题意,排除;这两部著作均未揭示了社会发展的真相,选项B不符合题意,排除;故本题选D。 13.“这一发现成为二十世纪物理学研究的基础,从那个时候起几乎完全决定了物理学的发展。要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论。”这一被发现的理论的意义在于 A. 挑战了天主教会宣扬的创世说 B. 奠定了研制发电机的理论基础 C. 深化了人们对微观世界的认识 D. 否定了经典力学的绝对时空观 【答案】C 【解析】 本题考查学生对所学知识的掌握能力。从“要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子以及支配它们变化的能量过程的有用理论”可以得知材料讨论的是量子论,量子论使人们对微观世界重新认识,所以本题选C选项。A选项是进化论的作用;B选项是经典物理学范畴;D选项是相对论的作用。 14.郑观应在《盛世危言》中称:“不知铁路之旁,其左右歧路,人马皆能行……铁路遇山巅水曲均须绕越,架空凿洞亦可驶行,庐舍坟墓亦犹是也,何害之有?”这在一定程度上说明当时的中国 A. “闭关锁国”政策阻碍中国近代化 B. “天朝上国”观念抑制中国的发展 C. 思想僵化制约工业文明的传播 D. 洋务运动推动西方文明的传入 【答案】C 【解析】 材料郑观应强调修筑铁路不会夺民生计、毁坏庐舍坟墓,批驳反对修筑铁路的保守思想,在一定程度上说明当时的中国思想僵化制约工业文明的传播,故C正确;材料信息无法体现“闭关锁国”政策、“天朝上国”观念,排除AB;材料信息没有涉及洋务运动,排除D。 15.从洋务运动“中学为体,西学为用”到康有为“托孔改制”,从三民主义到新文化运动中一些激进派提出全盘西化、“打倒孔家店”的口号,造成近代“西学”地位不断提高,以儒家思想为主要内容的“中学”地位不断下降,这主要是因为 A. 中国半殖民地半封建社会逐步加深 B. 西方列强的侵入,西学涌入中国 C. 中国社会的变化和逐步转型 D. 知识分子思想逐渐激进 【答案】C 【解析】 试题分析:据材料提到,从洋务运动“中学为体,西学为用”……一些激进派提出全盘西化、“打倒孔家店”的口号,以儒家思想为主要内容的中学地位不断下降,结合所学知识可知,结合所学知识可知,当时中国半殖民地半封建社会逐步加深,近代化的进程不断发展,故C正确。A项过于片面,没有突出近代化,故A排除。西方列强的侵入,西学涌入中国,也过于片面,不属于本质,故B排除。知识分子思想逐渐激进,也过于片面,故D排除。 考点:近代中国的思想解放潮流·从“师夷长技”到维新变法·过程;近代中国的思想解放潮流·新文化运动与马克思主义的传播·特点 16.近代中国某思想家说:“所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动地位为唯一根本之条件。”这位思想家是 A. 林则徐 B. 康有为 C. 孙中山 D. 陈独秀 【答案】D 【解析】 【详解】材料观点认为国民政治实现的根本条件是国民能摆脱奴仆思想,自觉意识到是国家的主人,即民众的思想解放是实现民主政治的根本条件,根据所学知识可知,这是新文化运动中陈独秀的思想,故D项正确;林则徐开始向西方学习,故A项排除;BC项是学习西方的政治制度,没有学习西方的思想文化,故BC项排除。 17.【加试题】1922年,李大钊的一篇演说稿写道:根据马克思的学说,“在资本主义发达中,产生了一种新势力。这种新势力,就是‘社会主义’。‘社会主义’之发生,恰如鸡子在卵壳里发生一样。……打破卵壳,是革命的现象;打破这资本主义的制度,也是革命的现象。有些人,愿意进化而不愿革命,‘但是我们也要知道,革命乃是我们更大的途程’。”这反映了作者分析问题的视角 A. 由学术思想向社会改造指导思想转变 B. 强调阶级斗争和社会主义革命分步实施 C. 把马克思主义当做人类客观地观察社会发展历史的工具 D. 突出马克思主义的实践精神,关注中国社会主义如何实现 【答案】C 【解析】 【详解】材料“打破这资本主义的制度,也是革命的现象。”“但是我们也要知道,革命乃是我们更大的途程”表明,李大钊认识到马克思主义对中国革命的引导作用,对人类社会发 展的促进作用,因此体现了李大钊把马克思主义当作人类客观地观察社会发展历史的工具的视角,故C项正确;材料中没有体现其学术思想的内容,故A项错误;材料中没有涉及到阶级斗争,也没有主张要“分步实施”,故B项错误;材料只表明李大钊对马克思主义的引领作用,没有强调突出实践精神,故D项错误。 18.甲午战争后,人们开始觉得“西学中源”说没有道理,此后的革命家、改良家就开始一概否定中国文化,而放弃“西学中源”说。“西学中源”说退出历史舞台的客观原因是 A. 西方文明的冲击暴露其不科学性 B. 没能领会中国传统文化的精髓 C. 中国人学习西方的阻力有所减弱 D. 新文化运动使中国人更加理性 【答案】C 【解析】 【详解】“西学中源”在西方文明的冲击下,其不科学性日益明显,特别是甲午战争的惨败更证明其荒诞性,对西方文明认识的不断深入,中国人学习西方的阻力就有所减弱,故C正确;A是主观原因,不符合题意,故A错误;国人对中国传统文化精髓领会很深,故B错误;新文化运动是主观原因,与题意不符,故D错误。 19.1924年5月1日,广州工人代表大会召开,孙中山亲到大会演讲。他指出:工人“要废除中外不平等的条约,便可以做全国人的指导,作国民的先锋。”对这一情景的正确解读是 A. 新三民主义为其奠定思想基础 B. 它是北伐战争胜利进军的产物 C. 工人阶级自此登上了历史舞台 D. 这说明孙中山已接纳中共纲领 【答案】A 【解析】 材料信息体现出反帝主张,新三民主义增加了反帝内容,因此这一情景的思想基础是新三民主义。故答案为A项。北伐战争开始于1926年,排除B项;工人阶级登上历史舞台是在五四运动中,排除C项;孙中山接受了中共反帝反封建的主张,并非接受中共纲领,排除D项。 点睛:新三民主义有了明确的反帝反封建内容,并且同联俄联共扶助农工三大政策结合起来。尽管与中国共产党的民主革命纲领还有着本质区别,但它在反帝反封建这一点上与中共民主革命纲领有着基本相同的革命目标,成为国共合作的政治基础和国民革命时期的旗帜。 20.在《民报》发刊词中孙中山明确表示:中国不能重走欧美资本主义老路,近时“志士舌敝唇焦,惟企强中国以比欧美,然而欧美强矣,其民实困。观大同盟罢工与无政府党、社会党日炽,尤不能免于第二次革命”,这表明孙中山 A. 反对仿效欧美资产阶级革命 B. 主张建立贫富均等的大同社会 C. 反对渐进式的资产阶级革命 D. 将政治革命与社会革命相结合 【答案】D 【解析】 “中国不能重走欧美资本主义老路”“欧美强矣,其民实困”等信息说明,孙中山不是主张不再走资产阶级革命的路,而是要将资产阶级革命(即政治革命)与解决民众生活问题(即社会革命)同时进行,这样就可以避免第二次革命,故选D而排除AC;孙中山是个资产阶级革命派,他不可能建立贫富均等的大同社会,故B不符合史实。 点睛:概念学习和理解是历史考试中的一个重要环节,因为有些题目就是在偷换概念,考生如果不是很熟悉概念的内涵和外延,就很难做对,在考题选项设计中的偷换概念中导致理解失误而丢分。还有的题涉及的是几个概念的区分和准确理解,只有把握每个概念的具体含义才可以,这需要在平时的学习中就深入理解才能做对。这一题实际上要理解孙中山的三民主义中关于民族革命、政治革命和社会革命的概念,只有准确理解这几个概念,这一题才容易做对。 21.美国学者罗斯·特里尔认为:“毛泽东是赋予马克思主义以新的东方道德标准的哲学家。”下列能支持这一观点的是 A. 提出了“枪杆子里出政权” B. 发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 C. 发起“人民公社化”运动 D. 开创了中国特色的社会主义建设道路 【答案】B 【解析】 【详解】材料“毛泽东是赋予马克思主义以新的东方道德标准的哲学家。”意在说毛泽东把马克思主义与中国实际相结合,根据所学知识可知,采用暴力手段夺取政权早已有之,且不符合材料信息“新的东方道德标准”,故A项错误;B项是毛泽东把马克思主义与中国实际相结合的产物,符合题意;C项重大失误,不是毛泽东思想内容,排除;D项是邓小平理论的重要内容,排除。 22.从1921年7月召开的中共一大到1922年7月二大的召开,虽然只有短短的一年时间,但是中国共产党的发展和进步却是明显的,革命纲领逐渐由脱离中国革命实际的单纯理论转变为与中国的具体实际相结合。中共在如此短暂的时间里产生这样巨大飞跃的主要原因是 A. 对国际国内形势的正确分析 B. 对马克思列宁主义的科学理解 C. 建立了广泛的民主联合战线 D. 毛泽东思想的科学指导 【答案】A 【解析】 【详解】由材料“革命纲领逐渐由脱离中国革命实际的单纯理论转变为与中国的具体实际相结合”可知一大到二大,中共思想迅速成熟,主要是华盛顿会议召开对中国实行新的瓜分,军阀混战,导致中共二大第一次提出彻底地反帝反封建革命任务,即正确分析了国内外形势,故A正确;B在一大时期既已明确,故B错误;C是国民大革命时期(1924—1927年),与材料时间不符,故C错误;毛泽东思想的指导是在遵义会议之后,故D错误。 【点睛】中共一大党的纲领是革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权,承认无产阶级专政,直到阶级斗争结束,废除资本家私有制,以及联合第三国际。中共二大:大会制定了党在现阶段的奋斗目标即党的最低纲领:消除内乱,打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立;统一中国为真正民主共和国。大会规定党的最终奋斗目标即最高纲领是:组织无产阶级,用阶级斗争的手段,建立工农专政的政治,铲除私有财产制度,渐次达到一个共产主义的社会。革命纲领由脱离中国革命实际的单纯理论逐渐转变为与中国的具体实际相结合,出现变化的主要原因是中共根据中国的国情及国内外的形势做出的,是中共思想的一次飞跃。 23.1978年年底,邓小平作了题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话;1992年年初,邓小平发表了《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》。这两次讲话都 A. 推动了经济特区的发展 B. 深化了体制改革 C. 加速了对外开放的进程 D. 冲破了思想藩篱 【答案】D 【解析】 根据材料可知,1978年底,邓小平作了题为《解放思想、实事求是、团结一致向前看》的重要讲话,成为十一届三中全会的指导思想,当时改革开放还未进行,与A、B、C项均不符合;1992年邓小平发表发表了《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,讲话针对人们思想中普遍存在的疑虑,重申了深化改革、加速发展的必要性和重要性,在一系列重大的理论和实践问题上,提出了新思路,有了新突破,将建设有中国特色社会主义理论大大地向前推进了一步。两次讲话都促进了人们思想的解放,故选D。 第II卷非选择题共54分(本大题共3题,第24题13分、第25题17分、第26题24分,共54分。) 24.阅读下列材料,回答相关问题: 材料一 我不曾抵抗就做了俘虏/因为,夫人,您那美丽的眼睛射出的无形视线/将我捆缚起来,如同囚犯一般/当时我没有意识到预防爱神的纠缠/依然若无其事、自信地迈步向前/殊不知就在此刻,我的感情之苦/已经伴随着人间之痛一起涌起波涟。 ——彼特拉克《歌集》 (1)根据材料一概括作者表达的思想诉求,并说明这种诉求产生的社会效应。 材料二 民本思想是中国传统治国理论的核心。“民本”二宇出自《尚书》:“民惟邦本,本固邦宁”。孔子主张“因民之所利而利之”;盂子认为民贵君轻;《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。” ——摘编自丁伟民《论中国古代民本思想的现代借鉴意义》 材料三 “民主”一词源于西方,启蒙运动时西方明确提出主权在民思想:“主权是属于全体人民的国家最高权力,政府则只是受主权者的委托去执行公意,他们只是以主权者的名义行使主权者所托付给他们的权力。行政权力的受任者绝不是人民的主人,而只是人民的官吏,只要人民愿意就可以撤换他们 ——据应克复《西方民主史》 (2)根据材料二、三并结合所学知识,指出中国古代“民本思想”和西方“主权在民思想”的不同并说明造成不同的根源。 【答案】(1)诉求:对爱情、自由的追求(对生活热爱的表达)。 效应:思想启蒙;推动文艺复兴运动;促使近代自然科学的发展。 (2)不同:内涵不同:中国的民本思想家强调人民是国家的根本;西方主权在民思想更注重人民的政治权利。本质和目的不同:中国的民本思想本质是为地主统治阶级服务的,主权在君,目的是使人民顺从君主的统治。西方主权在民思想体现的是资产阶级的利益和要求,目的是限制主权者的权力,建立民主政治。根源:中国古代民本思想是小农经济的产物;西方主权在民思想则是近代资本主义经济发展的结果。 【解析】 【详解】(1)第一问思想诉求,根据材料一的关键词“俘虏”“囚犯”“爱神”“感情之苦”可以得出作者对爱情、自由的追求;结合彼特拉克和课本知识可知产生这种诉求的社会效应是因为文艺复兴运动的影响,其次是近代自然科学的发展都推动了社会思想解放运动的开展。 (2)第一问不同,内涵不同:由材料“民惟邦本,本固邦宁。孔子主张“因民之所利而利之”;孟子认为民贵君轻”可知中国的民本思想强调的是人民是国家的根本;由材料“主权在民”可知西方的主权在民思想更注重人民的政治权利; 本质和目的不同:由材料“民本思想是中国传统治国理论的核心”可知中国的民本思想本质是为统治阶级服务的,目的是使人民顺从君主的统治;由材料“启蒙运动时西方明确提出主权在民思想”可知西方的主权在民思想是资产阶级的思想主张,目的是反封建,建立资产阶级民主政治; 第二问根源:结合课本知识可知中国的民本思想是由中国小农经济决定的,西方的主权在民思想则是近代资本主义经济发展的结果。 25.宋代是中国文化、思想发展的重要时期。阅读材料,回答问题。 材料一 柳永可以说是一个文学的革命者,他开拓了一种新的题材,就是对于繁荣的都市生活的描绘,当然,这和当时的时代背景是分不开的。这一类题材在很多阶级之间都有了很大的接受度。柳永长期浪迹社会下层,因而能用当时的口语来进行创作,一扫晚唐五代词人的雕琢习气。他悲叹自己的遭遇,同时也把自己对人生的理解,融入到了对其他人群的同情之中。《雨霖铃》中所道,“执手相看泪眼,竟无语凝噎。”是爱情在“别离”这一特殊条件下的表现。当时连市井村妇差不多都会吟唱柳词。 ——摘编自文章《北大国学课》 (1)根据材料一概括柳永词的特色,并分析这一特色形成的主要原因。 材料二 佛道的流行对中国传统的儒家学说构成了威胁,儒家奋起反击。……到了宋代,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也就随着减弱。 ——马克垚《世界文明史》 (2)根据材料二并结合所学知识,说明宋代儒学代表人物是如何“奋起反击”并推动儒学发展到一个新阶段的,并分析所带来的影响。 【答案】(1)特色:描绘都市生活;以口语入词;注重真情实感;传播广泛。 原因:商品经济的发展、市民阶层的壮大、柳永个人的生活经历。 (2)“北宋五子”将儒家的忠、孝、节、义提升到了“天理”的高度,创立一整套囊括天人关系的严密思想体系——理学,又称新儒学;朱熹总结了北宋以来的儒学成就,建立儒学体系,是儒学的集大成者;陆九渊创立“心学”,推动了儒学的新发展。 影响:适应了统治阶级的政治需求,有力维护了封建专制统治;同时对中国的文化及伦理道德产生了深远影响。但用三纲五常维系封建专制制度,进一步束缚了人们的思想。(从积极和消极两方面回答) 【解析】 【详解】(1)第一问柳永词的特色:由材料“对于繁荣的都市生活的描绘”可以得出描绘都市生活;由材料“柳永长期浪迹社会下层,因而能用当时的口语来进行创作”可以得出以口语入词;由材料“他悲叹自己的遭遇,同时也把自己对人生的理解,融入到了对其他人群的同情之中”可以得出他的词注重真情实感;由材料“当时连市井村妇差不多都会吟唱柳词”可知柳永词传播广泛; 第二问原因:结合课本宋词繁荣的原因相关知识可知形成柳永词这一特点的原因有商品经济的发展和市民阶层的壮大,结合柳永个人遭遇可知其词的感情主要来源于柳永个人的生活经历。 (2)第一问“宋代儒学代表人物是如何“奋起反击”并推动儒学发展到一个新阶段的”主要是回答宋代儒学的发展历程,结合课本知识可知北宋时儒学家展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;同时他们又冲破汉唐儒学的束缚,融合佛道思想来解释儒家义理,形成新儒学体系;朱熹总结了北宋以来的儒学成就,认为天理就是作为道德规范的三纲五常,将伦理道德上升到天理的高度,是儒学的集大成者;陆九渊创立“心学”,认为心是宇宙万物的本原,推动了儒学的新发展。 第二问影响,应该从积极和消极两方面来答,结合课本和所学知识可知,积极影响包括:适应了统治阶级的政治需求,有力维护了封建专制统治;同时对中国的文化及伦理道德产生了深远影响。消极影响主要是:用三纲五常维系封建专制制度,进一步束缚了人们的思想。 26.阅读材料,回答问题。 材料一 然而,在那个时候,不愿意变的人更多。所以,一方面是沉重的压力:变局迫来,逼使认识深化;认识的深化又推动改革越出旧界。另一方面是沉重的阻力:新旧嬗递的每一步,都会遇到被利益和道德召唤来的愤怒的卫道者。近代中国就在这种矛盾中拖泥带水地趔趄而行。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》 (1)根据材料一和所学知识,以康有为和谭嗣同为例,分别指出维新运动时期他们是如何应对“沉重的阻力”的。 材料二 中国出席巴黎和会的代表拒绝在巴黎和会上签字。这是鸦片战争以来在中国民意基础上,中国政府代表第一次对国际条约说了“不”字。从此以后,由于中国社会出现新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在……各方面出现了新的积极向上的因素,出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。 ——张海鹏《走向民族复兴的重要标志》 (2)据材料二并结合所学知识,分析20世纪20年代以后的近代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因。 材料三 习近平同志在庆祝中国共产党成立95周年大会上发表重要讲话时强调:“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚持党的基本路线不动摇,不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。” (3)请结合中国近现代的史实分别说明中共“十八大”提出坚定“四个自信”的底气的来源。 【答案】(1)康有为出版《孔子改制考》,用孔教的名义提出变法要求,以减少变法的阻力。谭嗣同对封建专制政体和纲常名教进行大胆地批判,号召人们冲破君主和伦常的网罗,与封建束缚彻底决裂。 (2)原因:民族工业的发展;无产阶级队伍的壮大;五四新文化运动促进马克思主义的传播;新三民主义推动国共合作;中共成立;毛泽东思想的形成与发展; (3)道路自信:中国不照搬别国发展模式和道路,开辟了中国特色的革命道路和社会主义现代化道路;理论自信:马克思主义中国化的毛泽东思想指导中国革命取得胜利,建立了新中国;在邓小平理论指导之下改革开放和社会主义现代化建设取得了巨大成就;制度自信:中国特色社会主义制度的建立,创造了中国发展的奇迹,综合国力、国际地位出现历史性飞跃;文化自信:在中国革命、建设、改革的伟大实践过程中孕育的革命文化和社会主义先进文化(井冈山精神、长征精神、西柏坡精神、雷锋精神等),这种在优秀传统文化基础上的继承和发展,夯实了我们文化建设的根基,奠定了我们文化自信的强大底气。 【解析】 【详解】(1)关于康有为等在维新运动时期如何应对“沉重的阻力”,根据材料一和结合所学知识可从康有为著书立说宣传变法主张方面作答即《孔子改制考》用孔教的名义提出变法要求,以减少变法的阻力;谭嗣同对封建专制政体和纲常名教进行大胆地批判,号召人们冲破君主和伦礼的束缚,与封建统治彻底决裂。 (2)20世纪20年代以后的近代中国社会“从‘沉沦’转而‘上升’趋势”的主要原因,结合材料“新的生产力、新的阶级、新的思想和主义,中国社会在……各方面出现了新的积极向上的因素”和所学知识可知,新的生产力指民族工业的发展;新的阶级指无产阶级队伍的壮大及中共成立;新的思想和主义指马克思主义的传播和新三民主义、毛泽东思想的形成与发展。 (3) “四个自信”的底气的来源,结合材料可知四个自信指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,结合课本知识可知,其底气来源为道路自信指中国开辟了具有中国特色的革命道路和社会主义现代化道路;理论自信指马克思主义中国化的毛泽东思想、邓小平理论;制度自信指中国特色社会主义制度的建立;文化自信指在中国革命、建设、改革的伟大实践过程中孕育的革命文化和社会主义先进文化如井冈山精神、长征精神、西柏坡精神、雷锋精神等。 查看更多