- 2021-08-31 发布 |

- 37.5 KB |

- 12页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020届二轮复习专题版第2部分专项1 聚焦五大核心素养,贴近高考宏观引领学案

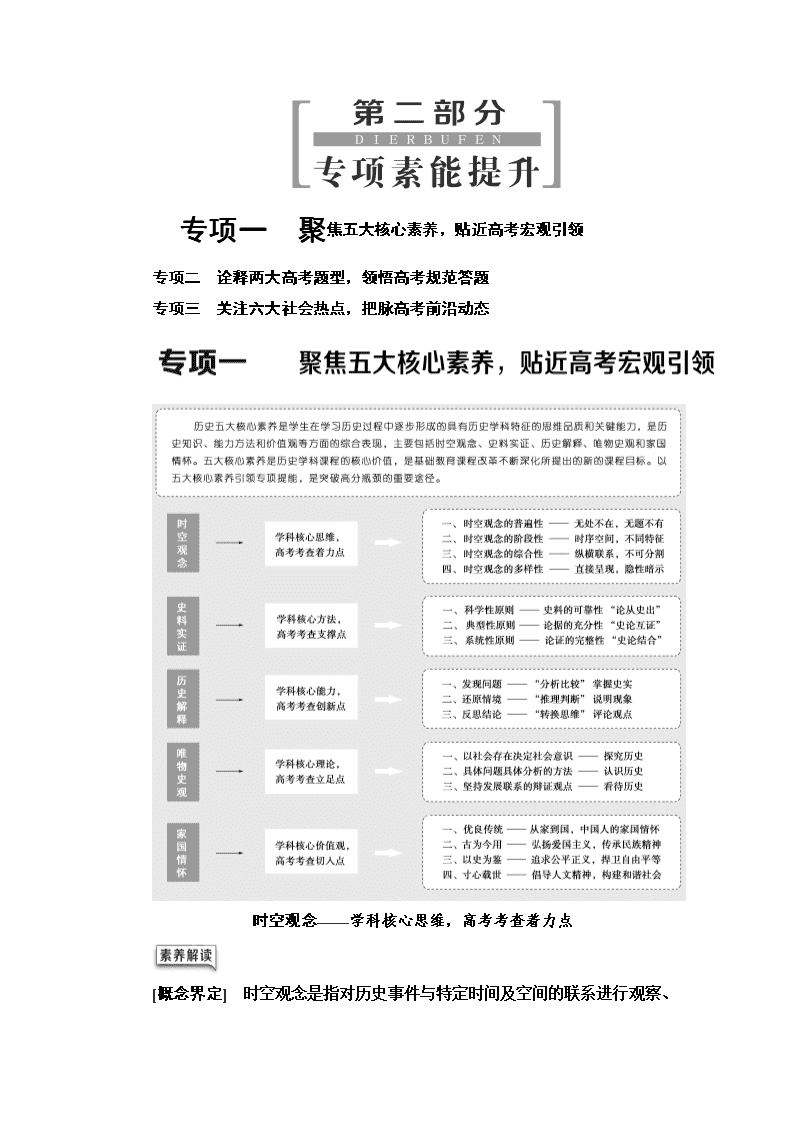

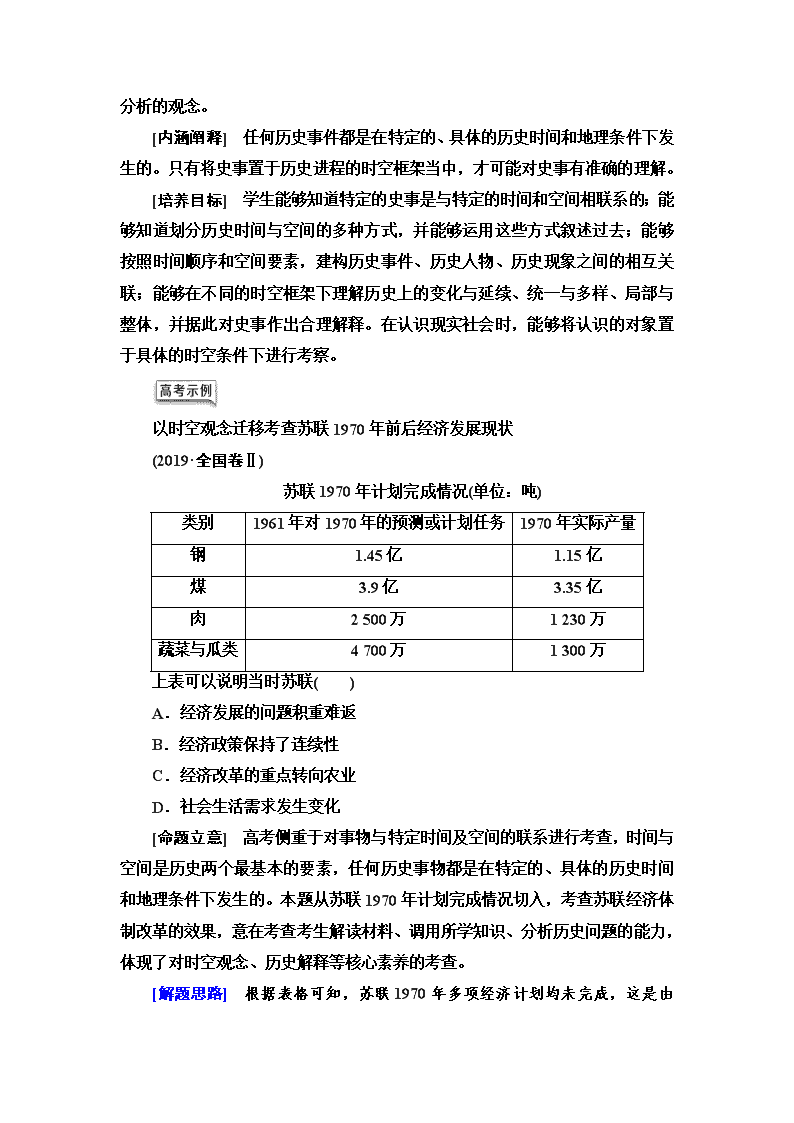

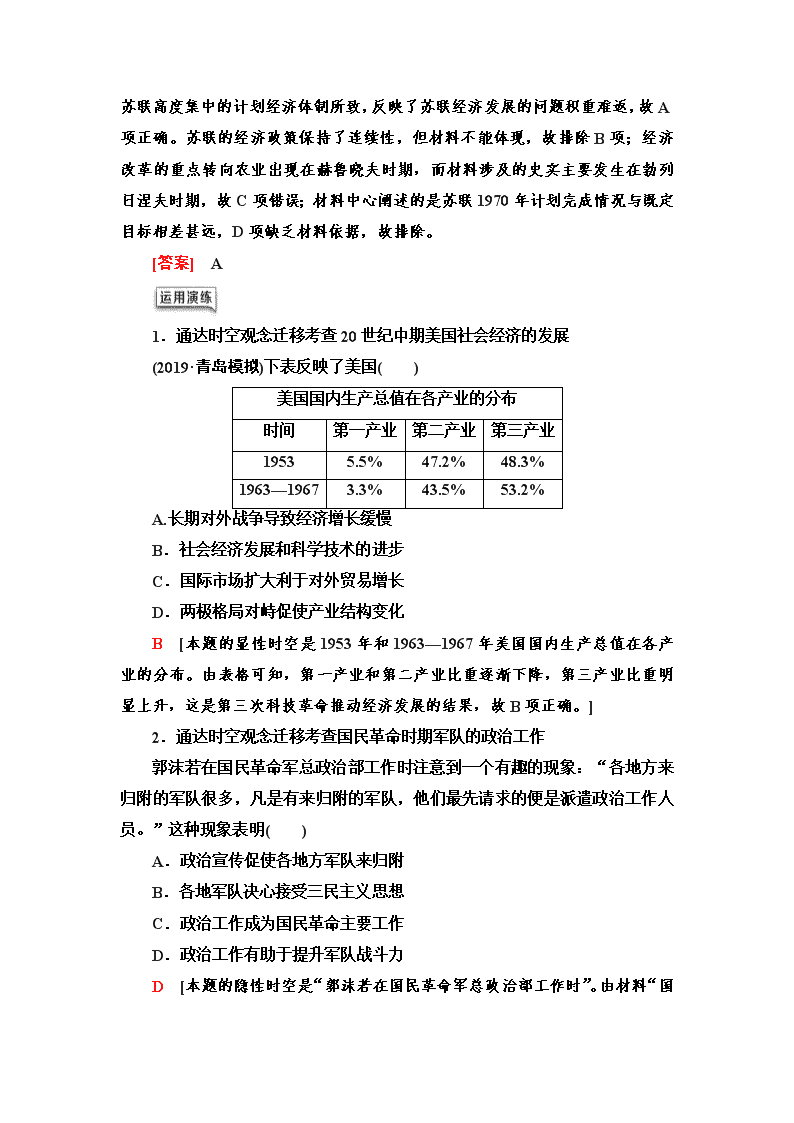

专项一 聚焦五大核心素养,贴近高考宏观引领 专项二 诠释两大高考题型,领悟高考规范答题 专项三 关注六大社会热点,把脉高考前沿动态 时空观念——学科核心思维,高考考查着力点 [概念界定] 时空观念是指对历史事件 与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念。 [内涵阐释] 任何历史事件都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的。只有将史事置于历史进程的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。 [培养目标] 学生能够知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;能够知道划分历史时间与空间的多种方式,并能够运用这些方式叙述过去;能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联;能够在不同的时空框架下理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体,并据此对史事作出合理解释。在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察。 以时空观念迁移考查苏联1970年前后经济发展现状 (2019·全国卷Ⅱ) 苏联1970年计划完成情况(单位:吨) 类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量 钢 1.45亿 1.15亿 煤 3.9亿 3.35亿 肉 2 500万 1 230万 蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万 上表可以说明当时苏联( ) A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性 C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化 [命题立意] 高考侧重于对事物与特定时间及空间的联系进行考查,时间与空间是历史两个最基本的要素,任何历史事物都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的。本题从苏联1970年计划完成情况切入,考查苏联经济体制改革的效果,意在考查考生解读材料、调用所学知识、分析历史问题的能力,体现了对时空观念、历史解释等核心素养的考查。 [解题思路] 根据表格可知,苏联1970年多项经济计划均未完成, 这是由苏联高度集中的计划经济体制所致,反映了苏联经济发展的问题积重难返,故A项正确。苏联的经济政策保持了连续性,但材料不能体现,故排除B项;经济改革的重点转向农业出现在赫鲁晓夫时期,而材料涉及的史实主要发生在勃列日涅夫时期,故C项错误;材料中心阐述的是苏联1970年计划完成情况与既定目标相差甚远,D项缺乏材料依据,故排除。 [答案] A 1.通达时空观念迁移考查20世纪中期美国社会经济的发展 (2019·青岛模拟)下表反映了美国( ) 美国国内生产总值在各产业的分布 时间 第一产业 第二产业 第三产业 1953 5.5% 47.2% 48.3% 1963—1967 3.3% 43.5% 53.2% A.长期对外战争导致经济增长缓慢 B.社会经济发展和科学技术的进步 C.国际市场扩大利于对外贸易增长 D.两极格局对峙促使产业结构变化 B [本题的显性时空是1953年和1963—1967年美国国内生产总值在各产业的分布。由表格可知,第一产业和第二产业比重逐渐下降,第三产业比重明显上升,这是第三次科技革命推动经济发展的结果,故B项正确。] 2.通达时空观念迁移考查国民革命时期军队的政治工作 郭沫若在国民革命军总政治部工作时注意到一个有趣的现象:“各地方来归附的军队很多,凡是有来归附的军队,他们最先请求的便是派遣政治工作人员。”这种现象表明( ) A.政治宣传促使各地方军队来归附 B.各地军队决心接受三民主义思想 C.政治工作成为国民革命主要工作 D.政治工作有助于提升军队战斗力 D [本题的隐性时空是“郭沫若在国民革命军总政治部工作时”。由材料“ 国民革命军总政治部”可知,当时正处于国民革命时期;材料“凡是有来归附的军队,他们最先请求的便是派遣政治工作人员”体现了政治工作人员对提升军队战斗力有着重要作用,故选D项。] 史料实证——学科核心方法,高考考查支撑点 [概念界定] 史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。 [内涵阐释] 历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现存的史料。要形成对历史正确、客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,去粗取精,这是历史学的重要方法。 [培养目标] 学生能够知道史料是通向历史认识的桥梁,了解史料的多种类型,掌握搜集史料的途径与方法;能够通过对史料的辨析和对史料作者意图的认知,判断史料的真伪和价值,并在此过程中体会实证精神;能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识;能够以实证精神对待历史与现实问题。 以史料实证灵活考查汉代加强中央集权的措施 (2019·全国卷Ⅰ)汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( ) A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统一 C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制 [命题立意] 高考命题者往往巧妙地将材料进行加工,以一种崭新的形式出现。材料隐含着重要历史信息,再加上中国语言博大精深,特别是很多字词古今差别很大,还有从西方翻译过来的“译文”材料,保留了西方人“含而不露”的表达方式、幽默性的“欧化语言” 技巧。针对这一命题趋势,应注意对材料的巧妙辨别,获取有效信息,论据要充分,体现史论互证。本题通过分析汉武帝时期的“皮币”及诸侯王参加献礼的规定,考查西汉汉武帝削弱诸侯王势力、加强中央集权的相关内容。题干材料源于历史文献资料,内容与教材有密切关联,考查考生对材料的分析理解能力,其考查的核心素养主要是史料实证。 [解题思路] 由材料可知,汉武帝将“皮币”定价为40万钱一张,而一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱,因此诸侯王置办一张“皮币”就得花费较多的收入,这从经济上削弱了诸侯的实力,故C项正确;“皮币”不是货币,因此制作“皮币”不是对货币加强管理,故A项错误;制作“皮币”是经济手段,非文化教育措施,无法确立思想上的统一,故B项错误;制作“皮币”并规定诸侯王参加献礼时必须购买“皮币”,不能实现朝廷对地方的控制,故D项错误。 [答案] C 3.立足史料实证灵活考查世界近代自然科学 电影《流浪地球》讲述了太阳急速老化,人类在逃离太阳系,去往新家园过程中遭遇木星引力吸引,险些与木星相撞的故事。这一情节涉及的近代自然科学原理是( ) A.哥白尼的“日心说” B.法拉第电磁感应理论 C.达尔文的生物进化论 D.牛顿的经典力学体系 D [根据材料“人类在逃离太阳系,去往新家园过程中遭遇木星引力吸引,险些与木星相撞的故事”可知,牛顿的万有引力定律可解释材料中的现象,故选D项;哥白尼的“日心说”与逃离太阳系并没有任何的关系,排除A项;材料中丝毫没有对电磁感应的相关提及,排除B项;材料中所提及的是人类的逃离而非进化,排除C项。] 4.立足史料实证灵活考查苏联的经济政策 (2019·昆明二模)1921年7月,列宁指出:“解决食品危机的最主要的条件在于成功地收取粮食税”,为此,他要求各省立即采取措施恢复和加强粮食收购机构,建立税收检察机构,并为粮食机关提供“必需的党的权威和国家强制机关的全部权力”。材料反映了( ) A.农业集体化侵害苏俄农民利益 B.新经济政策的执行存在随意性 C.余粮收集制加剧了苏俄的危机 D.苏俄推行新经济政策的迫切性 D [根据材料“1921年7月”“解决食品危机的最主要的条件在于成功地收取粮食税”并结合所学知识可知,这是粮食税代替余粮收集制,材料“并为粮食机关提供‘必需的党的权威和国家强制机关的全部权力’”说明推行新经济政策的迫切性,故选D项;根据所学知识可知,农业集体化是斯大林执政时期出现的,故排除A项;材料“采取措施恢复和加强粮食收购机构,建立税收检察机构,并为粮食机关提供‘必需的党的权威和国家强制机关的全部权力’”说明新经济政策执行是比较严谨的;材料并没有反映余粮收集制加剧了苏俄的危机,故排除B项,C项并非题干材料反映的主旨,故排除C项。] 历史解释——学科核心能力,高考考查创新点 [概念界定] 历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。 [内涵阐释] 所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,区别只是在于解释的正误、深浅。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,通过对史料的搜集、整理和辨析,辩证、客观地理解历史事物,不仅要将其描述出来,还要揭示其表象背后的深层因果关系。通过对历史的解释,不断接近历史真实。 [培养目标] 学生能够区分历史叙述中的史实与解释,知道对同一历史事物会有不同解释,并能对各种历史解释加以评析和价值判断;能够客观论述历史事件、历史人物和历史现象,有理有据地表达自己的看法;能够认识历史解释的重要性,学会从历史表象中发现问题,对历史事物之间的因果关系作出解释;面对现实社会与生活中的问题,能够以全面、客观、辩证、发展的眼光加以看待和评判。 以历史解释创新考查马克思主义的传播 (2019·全国卷Ⅲ)20世纪30年代中期,《新中华》载文:“现在你随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人,问他中国经济性质如何, 他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济。”这可以用来说明当时( ) A.知识界对中国社会性质的认识相同 B.官僚资本主义在中国迅速膨胀 C.经济理论问题引起民众的普遍关注 D.马克思主义思想方法得到传播 [命题立意] 历史解释是多样化的,由于立场和观点的差异,人们对同一历史事件往往会有不同的解释,但在研究历史的过程中,要去不断地接近历史真实。本题以《新中华》载文中有关中国经济性质的内容切入,考查近代中国社会经济的相关知识,重点考查了考生透过历史现象分析本质问题的能力,其考查的核心素养主要是历史解释。 [解题思路] 根据所学知识可知,半殖民地性半封建性经济属于马克思主义内容之一,再结合材料“随便拉住一个稍稍留心中国经济问题的人”“他就毫不犹豫地答复你:中国经济是半殖民地性半封建性经济”可知,当时马克思主义在中国得到传播,故D项正确;根据材料“一个稍稍留心中国经济问题的人”可知,材料涉及的人群并非知识界,只是民众中的一部分,此外,知识界“认识相同”“经济理论问题引起民众的普遍关注”是不可能的,故A、C两项错误;材料只涉及对中国社会经济性质的认识,与官僚资本主义在中国迅速膨胀没有必然联系,故B项错误。 [答案] D 5.明确历史解释创新考查汉代经济的发展 (2019·洛阳、许昌二模)汉文帝两次“除田租税之半”,实行“三十税一”,下令开放原来归属国家的山林川洋,准许私人开采矿产,利用和开发渔盐资源。还下诏命列侯到自己的封国去生活,以减轻吏卒供给输送的劳苦。这些做法( ) A.有利于增加国家的财政收入 B.促进了汉初经济的恢复发展 C.造成了各诸侯国势力的膨胀 D.改变了传统的重农抑商政策 B [根据材料“‘除田租税之半’,实行‘三十税一’”“ 减轻吏卒供给输送的劳苦”“开放原来归属国家的山林川洋,准许私人开采矿产,利用和开发渔盐资源”可知,汉文帝时采取的措施是为了减轻人民负担,扩大人民生活来源,这有利于当时经济的发展,故选B项。] 6.明确历史解释创新考查文艺复兴运动 (2019·汕头一模)西方学者发现,欧洲在文艺复兴以前已多次出现文化发展的小高潮。他们称之为“小文艺复兴”,其中包括“诺森伯利亚文艺复兴”“卡洛林文艺复兴”“拜占庭文艺复兴”“十二世纪文艺复兴”等。这可以用来说明( ) A.历史概念的多样性 B.历史进程的跨越性 C.历史解释的随意性 D.历史发展的延续性 D [材料“欧洲在文艺复兴以前已多次出现文化发展的小高潮”说明历史发展具有一定的延续性,故选D项;多样的历史概念,反映的是统一内容“文艺复兴”,故排除A项;材料中文艺复兴运动是前面多次“小高潮”的进一步发展,故排除B项;历史解释以史料为依据,以历史理解为基础,对历史进行理性分析和客观评判,故排除C项。] 唯物史观——学科核心理论,高考考查立足点 [概念界定] 唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。 [内涵阐释] 人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。 [培养目标] 学生能够了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。 以唯物史观引领考查清朝租佃关系的发展 (2019·全国卷Ⅲ)乾隆时江南地主“所居在城或他州异县, 地亩山场皆委之佃户”。苏州甚至出现“土著安业者田不满百亩,余皆佃农也。上田半归于郡城之富户”。由此可知,当时江南( ) A.土地所有权变更极为频繁 B.农业生产利润微不足道 C.个体农耕为主要生产形式 D.农业中商品化生产普遍 [命题立意] 唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想,要以唯物史观为指导,对人类历史发展进行科学阐释,将正确的思想导向和价值判断融入对历史的叙述和评判中;认清历史发展规律,对历史与现实有全面、正确的认识,形成实事求是的科学态度。本题以对清代江南地区市镇化进程的描述为切入点,要求考生运用历史唯物主义方法分析商品经济的发展,理解经济基础在社会历史发展中的决定性作用。 [解题思路] 材料“皆委之佃户”“余皆佃农也”说明当时个体农耕仍然是主要的生产经营方式,故选C项;材料未体现土地所有权的变动情况,故排除A项;材料未涉及农业的生产利润问题,故排除B项;材料与农产品商品化无关,故排除D项。 [答案] C 7.渗透唯物史观引领考查唐代政治制度变革 唐代初期“门第”等级与魏晋时期有了很大的差别。自唐太宗在修《氏族谱》时规定“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”后,“门第”等级逐渐以官品高下取代了士庶之分。这一变化( ) A.反映了封建等级观念的淡化 B.进一步削弱了门阀士族势力 C.为庶民参与政治提供了机会 D.客观上促进了科举制的确立 B [材料“唐代初期‘门第’等级与魏晋时期有了很大的差别”说明等级的本质没有变化,故A项错误;材料“不顺论数世之前,至取今日官爵高下等级”说明对过去传统的门阀有一定的打击作用,故B项正确;材料“ 不顺论数世之前,至取今日官爵高下等级”没有体现庶民地位的上升,故C项错误;材料“‘门第’等级逐渐以官品高下取代了士庶之分”与科举制没有关系,故D项错误。] 8.渗透唯物史观引领考查近代社会生活的变迁 (2019·德州一模)20世纪20年代前后,北京、上海、广州的一些戏楼、茶馆出现男女杂处合坐。僻居四川的成都也大致相同:“社交男女要公开,才把平权博得来;若问社交何处所,维新茶社大家挨(维新茶社男女可以杂坐)”。这反映出当时( ) A.女性地位有所提高 B.各地风俗趋向一致 C.民主思想广泛传播 D.娱乐场所繁荣兴盛 A [根据材料可知20世纪20年代前后,女性可以在公众场合出现,体现了女性的社会地位有所提高,故选A项;根据材料可知20世纪20年代前后,北京、上海、广州、四川成都的女性可以在公众场合出现,体现了这些地区女性的社会地位有所提高,各地风俗趋向一致与史实不符,故排除B项;根据材料可知20世纪20年代前后,女性可以在公众场合出现,体现了女性的社会地位有所提高,反映平等思想广泛传播,故排除C项;“娱乐场所繁荣兴盛”与材料主旨女性可以在公众场合出现,女性的社会地位有所提高无关,故排除D项。] 家国情怀——学科核心价值观,高考考查切入点 [概念界定] 家国情怀是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。 [内涵阐释] 学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。 [培养目标] 学生能够从历史的角度认识中国的国情,具有家国情怀,形成对祖国的认同感;能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感,具有民族自信心和自豪感;了解并认同中华优秀传统文化,认识中华文明的历史价值和现实意义;认同社会主义核心价值观,树立道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;了解世界历史发展的多样性,理解和尊重世界各国、各民族的文化传统,形成广阔的国际视野;能够确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观。 以家国情怀隐性考查五四爱国运动 (2019·全国卷Ⅰ)1915—1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当;1919—1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明( ) A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护 C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变 [命题立意] 高考历史试题以立德树人为核心,更加关注时政热点,充分体现家国情怀。家国情怀既是中国知识分子传承千年的优秀传统,也是我们学习和探究历史应该具有的社会责任与人文追求。本题隐性介入五四运动100周年的时政热点,凸显了社会主流价值和爱国主义精神。题干源于统计资料,以比较的形式说明不同时期《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现的频次,涉及的核心素养是家国情怀。 [解题思路] 材料揭示了1915—1918年“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现的频次大体相当;1919—1922年“科学”“革命”等词出现的次数大大超过“民主”,这是因为新文化运动主流思想发生转变,故A项正确;国民革命运动开始于1924年,与材料时间不符,故排除B项;当时中国民主革命的目标是建立一个统一的资产阶级共和国,并非否定资本主义政体,故C项错误;当时中国社会的主要矛盾没有发生变化,D项既不符合史实,也不符合材料,故排除。 [答案] A 9.感悟家国情怀隐性考查西方人文主义精神 (2019·济南一模)“人是万物的灵长”“每个人都是自己的牧师”“让人民做他们愿意做的事”“行政权的受托人不是人民的主人,只是人民的办事员”,都是近代欧洲思想解放运动中提出的口号。这些口号的提出均( ) A.明确反对欧洲的君主制度 B.体现了人文主义的价值追求 C.否定了天主教的宗教信仰 D.反映了理性至上的时代精神 B [材料“人是万物的灵长”“每个人都是自己的牧师”“让人民做他们愿意做的事”“行政权的受托人不是人民的主人,只是人民的办事员”分别体现文艺复兴、宗教改革和启蒙运动,三者都体现人文主义的价值追求,故选B项。] 10.感悟家国情怀隐性考查近代中国的救亡图存 甲午战争以后,从“商业救国”思潮发展而来的“实业救国”呼声逐渐引起人们的关注,辛亥革命后,“非实业不足以立国”“实业救国”一时成为社会的最强音。这反映出( ) A.社会对政府改善民生的期盼 B.民众对发展民族工业的信心 C.发展近代实业环境不断恶化 D.救亡图存是近代中国的主题 D [根据材料“非实业不足以立国”“实业救国”可知,这些口号中的“国”即国家,说明近代社会中救亡图存是其主题,故选D项;材料“非实业不足以立国”“实业救国”口号,着重点在于“救国”,而不是改善民生,故排除A项;由材料可知,民众希望发展实业来实现“救国”,并没有涉及对民族工业的信心,故排除B项;题干没有提及发展近代实业的环境问题,故排除C项。]查看更多