- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 19页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2019届一轮复习人教版(江苏专用):第13讲现代中国的对外关系(学案)

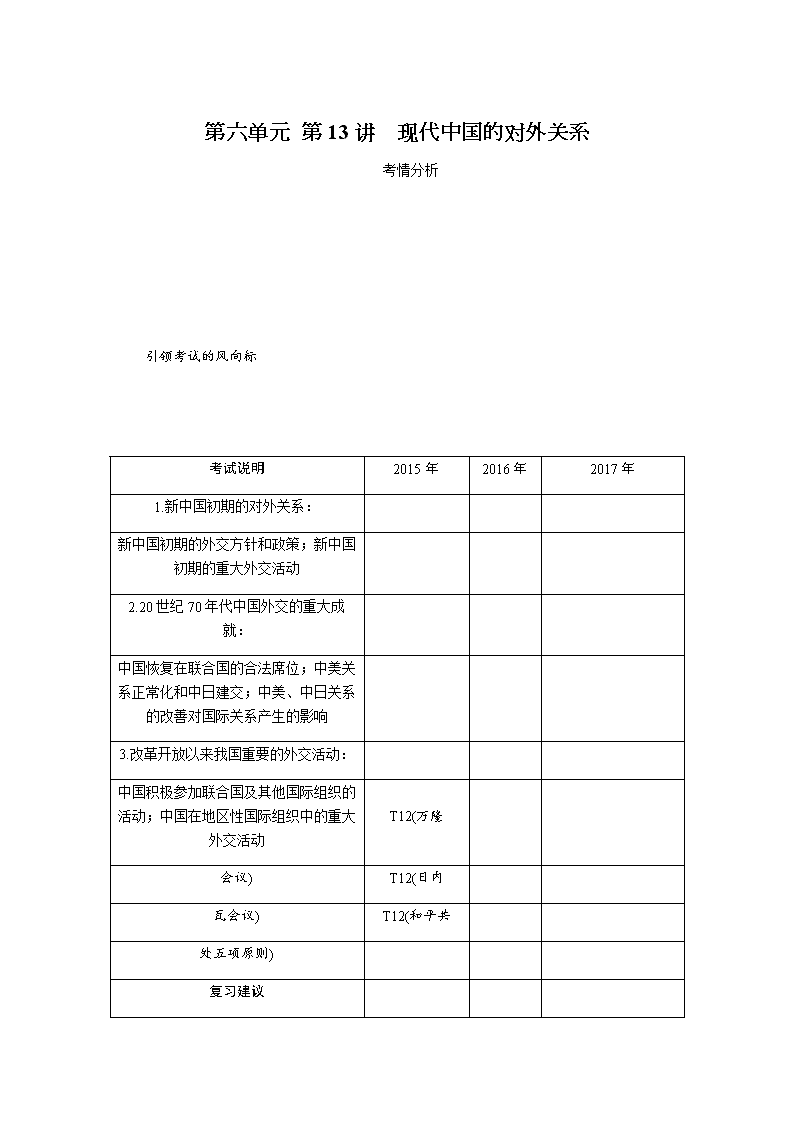

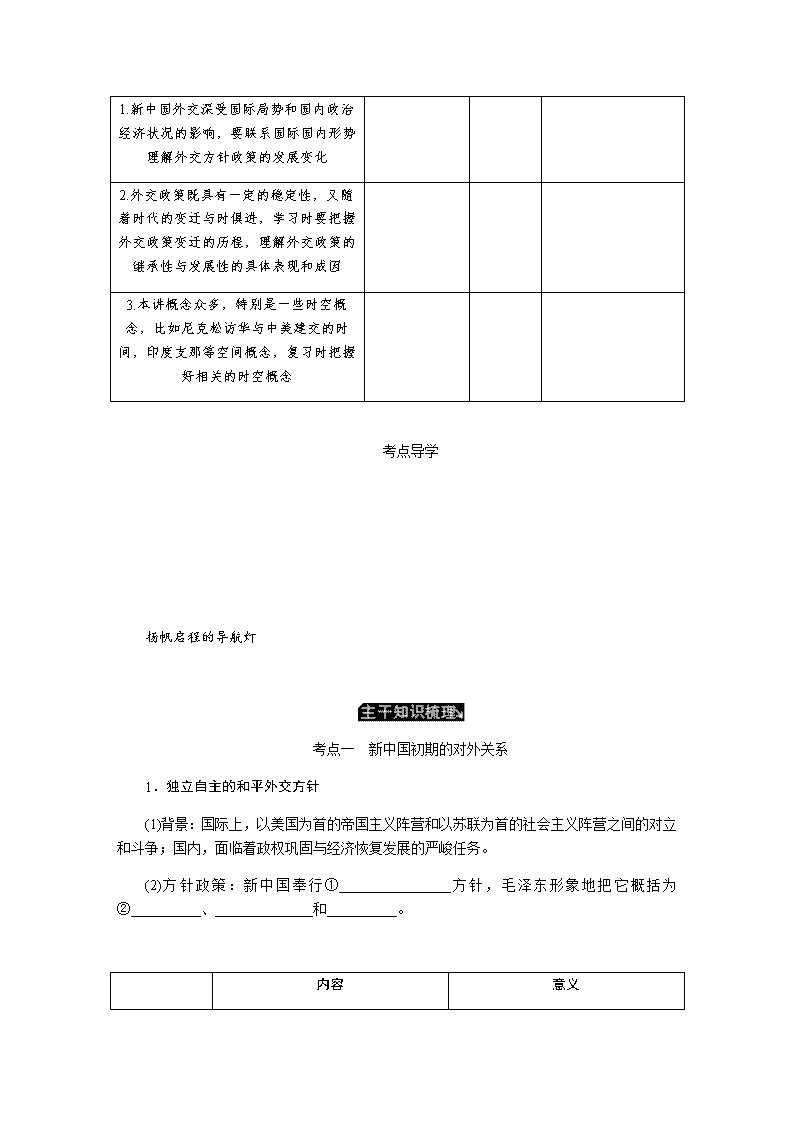

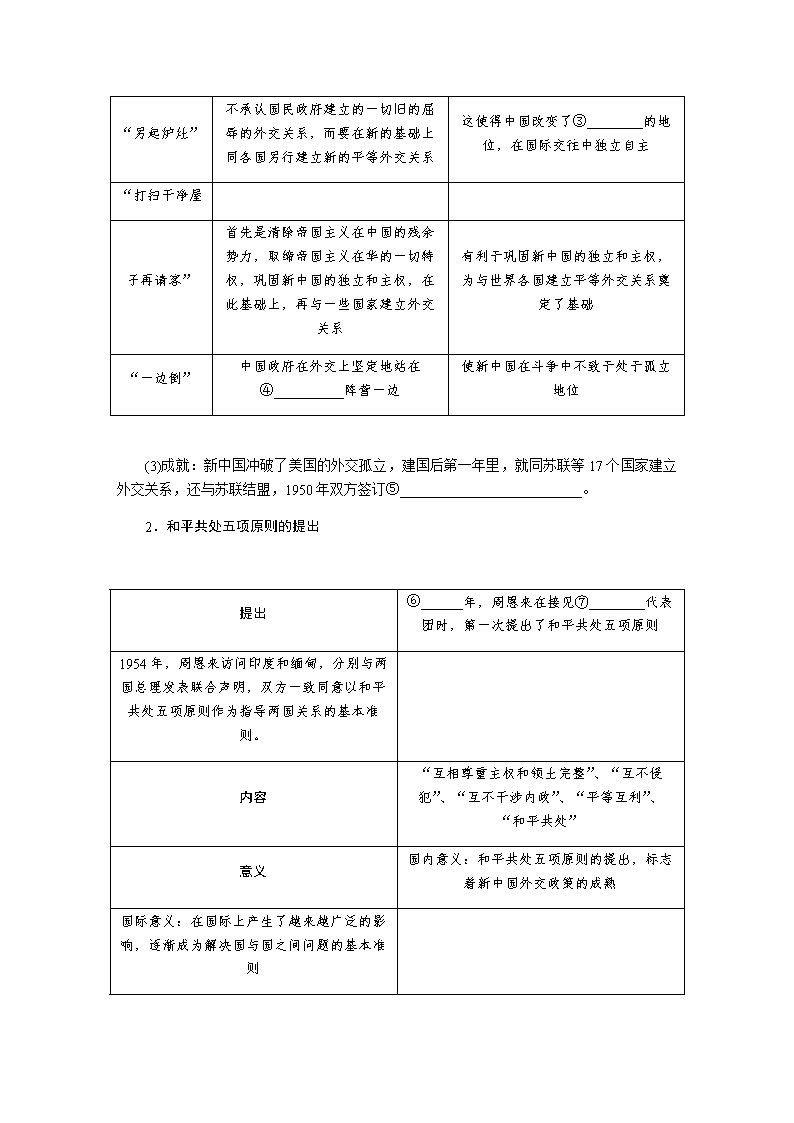

第六单元 第13讲 现代中国的对外关系 考情分析 引领考试的风向标 考试说明 2015年 2016年 2017年 1.新中国初期的对外关系: 新中国初期的外交方针和政策;新中国初期的重大外交活动 2.20世纪70年代中国外交的重大成就: 中国恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化和中日建交;中美、中日关系的改善对国际关系产生的影响 3.改革开放以来我国重要的外交活动: 中国积极参加联合国及其他国际组织的活动;中国在地区性国际组织中的重大外交活动 T12(万隆 会议) T12(日内 瓦会议) T12(和平共 处五项原则) 复习建议 1.新中国外交深受国际局势和国内政治经济状况的影响,要联系国际国内形势理解外交方针政策的发展变化 2.外交政策既具有一定的稳定性,又随着时代的变迁与时俱进,学习时要把握外交政策变迁的历程,理解外交政策的继承性与发展性的具体表现和成因 3.本讲概念众多,特别是一些时空概念,比如尼克松访华与中美建交的时间,印度支那等空间概念,复习时把握好相关的时空概念 考点导学 扬帆启程的导航灯 考点一 新中国初期的对外关系 1.独立自主的和平外交方针 (1)背景:国际上,以美国为首的帝国主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营之间的对立和斗争;国内,面临着政权巩固与经济恢复发展的严峻任务。 (2)方针政策:新中国奉行①________________方针,毛泽东形象地把它概括为②__________、______________和__________。 内容 意义 “另起炉灶” 不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系 这使得中国改变了③________的地位,在国际交往中独立自主 “打扫干净屋 子再请客” 首先是清除帝国主义在中国的残余势力,取缔帝国主义在华的一切特权,巩固新中国的独立和主权,在此基础上,再与一些国家建立外交关系 有利于巩固新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等外交关系奠定了基础 “一边倒” 中国政府在外交上坚定地站在④__________阵营一边 使新中国在斗争中不致于处于孤立地位 (3)成就:新中国冲破了美国的外交孤立,建国后第一年里,就同苏联等17个国家建立外交关系,还与苏联结盟,1950年双方签订⑤__________________________。 2.和平共处五项原则的提出 提出 ⑥______年,周恩来在接见⑦________代表团时,第一次提出了和平共处五项原则 1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与两国总理发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导两国关系的基本准则。 内容 “互相尊重主权和领土完整”、“互不侵犯”、“互不干涉内政”、“平等互利”、“和平共处” 意义 国内意义:和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交政策的成熟 国际意义:在国际上产生了越来越广泛的影响,逐渐成为解决国与国之间问题的基本准则 3.步入世界外交舞台——日内瓦会议和万隆会议 日内瓦会议 万隆会议 时间 ⑧______年 ⑪______年 目的 为和平解决朝鲜和⑨__________(今越南、老挝、柬埔寨等地区)和平问题 讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题 与会国 中、苏、美、英、法及有关国家 29个亚非国家 成果 中国提出合理建议,会议达成了《关于恢复印度支那和平的日内瓦公约》 中国提出⑫________的方针,促进会议取得圆满成功 意义 这是新中国第一次以⑩__________的地位参加的国际会议,提高了新中国的国际声誉 加强了中国与亚非各国的联系;是第一次⑬__________国家参加的亚非会议,推动了“万隆精神”的形成 【点题训练1】 20世纪50年代的某外交声明称:“两国总理承认,在亚洲及世界各地存在着不同的社会制度和政治制度。然而,如果接受上述原则并按照这些原则办事……就会缓和目前存在于世界上的紧张局势。”新中国与该声明密切相关的外交事宜是( ) A.参加万隆会议 B.提出和平共处五项原则 C.出席日内瓦会议 D.签订《中苏友好同盟互助条约》 考点二 20世纪70年代中国外交的重大成就 1.中国恢复联合国的合法席位 原因 1.国内:20世纪70年代,中国国际地位提高 2.国际:越来越多的国家,特别是发展中国家的支持 概况 ⑭________年10月,第26届联大通过了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提案,恢复中华人民共和国在联合国的一切合法席位,将国民党代表从联合国驱逐出去 意义 1.长期以来美国实施的孤立中国政策失败 2.这是中国外交的重大胜利,中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用 2.中美关系正常化 原因 20世纪70年代初,世界局势的重大变化使中美对改善关系有了共同的要求: 1.美国方面:由于中国国际地位不断提高,美国孤立中国政策的失败,以及美国在与苏联争霸中处于⑮________地位,美国不得不考虑改善与中国的关系 2.中国方面:由于中苏关系恶化,改善中美关系,对改善中国国际地位、对付苏联的威胁十分有利;同时对解决台湾问题,实现祖国统一大业,也有重要作用 经过 1.1971年“乒乓外交”,打开了中美两国人民友好交往的大门 2.基辛格秘密访华,为尼克松访华做准备 3.⑯______年,尼克松访华,在上海签署⑰《______________》中美两国结束了20多年的对抗,两国关系⑱__________________ 4.⑲________年,中美正式建立外交关系 3.中日建交 (1)直接原因:中美关系的改善直接促进了中日建交。 (2)标志:⑳________年日本首相田中角荣访华,签署了建交联合声明。 4.中美、中日关系的改善对国际关系产生的影响 (1)促进了中国外交事业的发展。从20世纪50年代以来美国遏制中国所形成的________终于被打破,中国外交出现了新局面。 (2)揭开了中美、中日关系的新篇章;有利于亚太地区的和平与稳定;也有利于缓和世界紧张的局势,对建立国际关系新秩序起到积极的作用。 【点题训练2】 联合国大会关于“恢复中国在联合国的合法席位”议案表决通过后,美国驻联合国首席代表布什感叹:“任何人都不能回避这样一个事实——虽然这可能是令人不快的,刚刚投票的结果实际上确实代表着绝大多数联合国会员国的看法。”由此可见( ) A.西方的“冷战”政策彻底破产 B.中美两国关系已经实现了正常化 C.大多数联合国会员国反对美国 D.国际社会需要中国发挥应有作用 考点三 改革开放以来我国重要的外交活动 背景 1.国际:经济方面世界经济全球化和区域集团化趋势;政治方面20世纪80年代末90年代初两极格局瓦解,多极化趋势加强;和平与发展成为当今世界的主题 2.国内:十一届三中全会以来,中国的改革开放需要一个和平的国际环境 目标 反对霸权主义,维护世界和平 政策 新时期独立自主的和平外交方针的具体表现就是不结盟 成就 1.积极开展以__________为中心的多边外交,如积极参加联合国维和行动 2.积极参与地区性国际组织的外交活动,2001年在上海成功举办了亚太经合组织第九次领导人非正式会议,对促进亚太地区的经济合作和贸易往来作出了重大贡献 3.积极发展与周边国家的睦邻友好关系,推进新型区域合作。2001年,成立__________,结伴不结盟,加强了中国与俄罗斯及中亚各国的政治和经济合作 上合 组织 1.成立:2001年,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国在上海签署了《上海合作组织成立宣言》,成立上海合作组织 2.性质:以互利求安全、以互信求合作的新型区域合作组织 3.意义:提供了大小国家共同倡导、安全先行、互利合作为特征的新型区域合作模式,对推动建立公正合理的国际政治经济新秩序具有重要的现实意义;对加强中国与__________及__________各国的政治和经济合作,起到重要作用;中国积极参加上海合作组织的活动,并发挥了主导作用 【点题训练3】 邓小平指出:“我们坚持独立自主的和平外交政策,不参加任何集团,同谁都来往,同谁都交朋友。……我们讲公道话,办公道事。”下列各项能贯彻邓小平这一思想的是( ) A.签订《中苏友好同盟互助条约》 B.参加由亚非拉国家组成的不结盟运动 C.发展同各国友好关系,反对霸权主义 D.发展同新兴民族独立国家的友好关系 要点一 和平共处五项原则和“求同存异”方针之比较 和平共处五项原则 “求同存异” 提出 1953年周恩来提出 1955 年,周恩来在万隆会议上提出 内涵 “互相尊重主权和领土完整” “互不侵犯” “互不干涉内政” “平等互利” “和平共处” “同”:一是亚非国家都有殖民主义的遭遇;二是都面临发展民族经济和维护民族独立的任务 “异”是指与会国家的社会制度、意识形态等 “求同存异”就是要超越社会制度、意识形态的差异,为了共同的利益,加强团结和合作 意义 成为解决国与国之间问题的基本准则 促进万隆会议取得圆满成功,加强了中国与亚非国家的联系,推动“万隆精神”的形成 相同 之处 (1)都是中国积极同新兴民族独立国家发展友好关系,反对帝国主义和霸权主义的斗争中形成的,都有利于世界和平与发展 (2)都具有包容性,超越了社会制度和意识形态的束缚,在尊重各自社会制度和意识形态的基础上合作共处 【典例训练1】 美国前国务卿杜勒斯说,如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯,由于有众多的人口,印度和中国无疑将控制局面,这可能最终形成一个反对西方的集团。他希望这次会议开不起来。杜勒斯针对的是( ) A.倡导和平共处五项原则的中印会谈 B.和平解决印度支那问题的日内瓦会议 C.以“求同存异”促进会议成功的万隆会议 D.恢复中国在联合国合法席位的“联大”会议 要点二 新中国成立后外交政策的调整 时期 国内外形势 外交政策 外交成就 建国 初期 资本主义阵营和社会主义阵营形成,亚非国家独立,美国敌视、孤立新中国 独立自主的和平外交方针,提出了“一边倒”、和平共处五项原则、求同存异等外交政策 同苏联等17国建交,提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议、万隆会议 20世纪 70年代 中国国际地位的提高,第三世界崛起,美苏争霸的形势 改善同西方国家的关系 中国重返联合国,中美关系改善,中日建交 改革 开放后 世界多极化趋势,两极格局解体,国内现代化建设需要 坚持独立自主的和平外交政策,实行不结盟政策;对外开放 开展多边外交,积极推动各种国际交流与合作;维护世界和平 【典例训练2】 对于即将参加的某国际会议,中国代表团定下的外交基调是:争取越南南北以北纬16度线为界实现停战,促使法军撤出,反对美国干涉。这次国际会议是( ) A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.第一届不结盟政府首脑会议 D.第26届联合国大会 要点三 二战后中美关系发展的阶段特征及形成原因 1.第一阶段(二战结束到20世纪60年代末) (1)阶段特征:中美关系处于对抗状态。 (2)主要原因:美国推行反共、反社会主义和反人民民主国家的全球霸权政策,在此期间,支持蒋介石发动反共内战,侵朝、入侵台湾海峡、侵越等战争,把矛头指向社会主义中国。 2.第二阶段(20世纪70—80年代) (1)阶段特征:中美关系缓和,结束对抗,两国关系走向正常化。 (2)主要原因:美国国内严重的经济危机、侵越失败,在苏美争霸中处于劣势,迫使美国调整战略和对华关系。中国社会主义制度的巩固和国际地位的逐步提高,成为不可忽视的力量。美国霸权政策遭到世界各国人民的反对,中国得到世界人民特别是第三世界各国人民的支持。 3.第三阶段(20世纪90年代以来) (1)阶段特征:中美关系时而紧张,时而缓和。 (2)主要原因:美国“和平演变”在东欧、苏联得逞,使之加紧对中国的“和平演变”,不断制造矛盾和摩擦,这是由其本质决定的。由于我国改革开放的巨大成就和国际政治地位的不断提高,中美经济交流日益扩大,合作符合两国利益。 【典例训练3】 下表反映了中国某时期与各国贸易的情况,据此推出符合史实的结论是( ) 中国对外贸易总额的国家构成(%) 年份 苏联 美国 其他国家 第一年 30 21 49 第二年 41.3 0.4 58.3 第三年 51.759 0.003 48.238 A.抗日战争胜利,中苏贸易激增 B.实行“一边倒”政策,中美贸易剧减 C.改革开放初见成效,中国对外贸易蓬勃发展 D.不结盟运动兴起,中国与发展中国家贸易往来密切 史料研读 通向成功的试金石 史料 1955年,亚非国家政府首脑在万隆举行会议。面对复杂的国际形势,绝大多数国家作出了求同存异的努力。会议提出著名的“万隆十项原则”,主张“不使用集体防御的安排来为任何一个大国的特殊利益服务”。决议“在实际可行的最大程度上互相提供技术援助”,并接受扩大多边贸易和支付范围的原则,稳定本区域商品贸易。倡议亚非各国人民“在现代世界的范围内恢复他们旧有的文化接触和发展新的文化接触”。当时舆论普遍认为,这次会议“将作为一件世界大事载入史册”。 ——摘编自王绳祖《国际关系史》等 采用摘编形式,交代了万隆会议的时间、与会国,从政治、经济、文化三个方面说明与会国求同存异的努力成果。 (1)概括“求同存异”的内涵,指出其对万隆会议的影响? (2)根据史料,概括亚非国家在合作发展方面的诉求。 随堂验收 学以致用的训练营 考点一 建国初期的外交 1.下表是1955~1960年与中国建交国家统计表,表格所反映的史实( ) 时间 国家 时间 国家 1955年 阿富汗、尼泊尔 1958年 柬埔寨、伊拉 克、摩洛哥、阿 尔及利亚 1956年 埃及、叙利亚、也门 1959年 苏丹、几内亚 1957年 斯里兰卡 1960年 加纳、古巴、马 里、索马里 A.是贯彻和平共处五项原则的成果 B.表明新中国外交出现了重大突破 C.体现了中国“一边倒”外交政策 D.反映了不结盟运动取得重大成就 2.“它是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交方针的最终形成。”这里的“它”是指( ) A.日内瓦会议的顺利召开 B.“求同存异”方针的提出 C.和平共处五项原则制定 D.上海合作组织的成功建立 3.20世纪50年代,中国提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议和万隆会议并取得成功。这些成就( ) A.消除了意识形态对外交的影响 B.体现了外交政策的独立自主精神 C.实现了不结盟外交的政策转变 D.反映了中美关系从对抗走向缓和 考点二 开创外交新局面 4.英国学者珍妮·克莱格在其著作《中国的全球战略:走向一个多极世界》中写道:20世纪70年代“周恩来在万隆播下的种子终于开花结果”。此处的“开花结果”指的是( ) A.中国重返联合国 B.中美关系开始正常化 C.中日邦交正常化 D.中国加入不结盟运动 5.在东亚地区“率先改变资本主义国家与社会主义国家敌对的冷战结构”的事件是( ) A.1950年,朝鲜战争爆发 B.“和平共处五项原则”的提出 C.日本在美国扶植下崛起 D.尼克松总统访华,中美关系缓和 6.1980年,中苏两国签订的为期30年的《中苏友好同盟互助条约》期满。中国宣布不再延长《中苏友好同盟互助条约》,此后又提出了不结盟的外交政策。新中国外交政策的调整可以用来表明( ) A.不结盟运动取得了新进展 B.社会主义阵营出现了破裂 C.中国坚持独立自主的和平外交政策 D.中国有决心也有能力维护自身主权 7.中国近现代史上,曾涌现出一批杰出的外交家,为中国外交事业的发展做出了重要贡献。阅读下列材料: 材料一 1919年1月27日,顾维钧指出:“三千六百万之山东人民,有史以来为中国民族,用中国语言,信奉中国宗教”;“胶州为中国北部之门户,亦为沿岸直达国都之最捷径路”,在国防上具有重要地位;“以文化言之,山东为孔孟降生,中国文化发祥之圣地”;“以经济言之,人口既已稠密,竞存已属不易”,“不容他国之侵入殖民”。 ——石源华《顾维钧:雄辩于巴黎和会上》 材料二 我们尊重各国人民的选择和维护他们自己的生活方式和国家制度不受外来干涉的权利,同时,我们也要求其他国家用同样的态度对待我们。只要世界各国都遵守这些原则,……我们认为,在不同的社会制度下的世界各国是可以和平共处的。 ——周恩来《在日内瓦会议上的发言》 完成下列要求: (1)材料一中顾维钧在巴黎和会上提出哪一正义要求?结合所学知识,指出该要求的结果及其对中国产生的直接影响。 (2) 据材料二指出周恩来的主要外交思想。结合所学知识,指出本次会议取得了怎样的成果及其在新中国外交史上的重大意义? (3)上述材料体现出两位外交家有何共同追求?导致不同时期中国外交不同结局的主要因素有哪些? 单元知识结构归纳 时空定位 穿梭时空的定位 单元概述 透析历史的大讲堂 新中国的民主政治建设在探索中曲折发展。建国初期先后召开第一届中国人民政治协商会议和第一届全国人民代表大会,逐步形成了中国特色的社会主义政治制度——政治协商制度、人民代表大会制度和民族区域自治制度。“文革”使民主法律建设遭受巨大破坏。新时期吸取“文革”教训,加强社会主义民主和法制建设,形成了以宪法为核心的中国特色法律体系,民主政治建设趋向制度化和法律化。 实现祖国统一大业是中华民族伟大复兴的重要标志之一。新时期先后提出“和平统一”和“一国两制”方针;港澳相继回归,成为祖国统一大业进程的重要里程碑;海峡两岸关系也有了重大发展,在两岸同胞的共同努力下,祖国一定会统一。 中华人民共和国成立后,奉行独立自主的和平外交政策、提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议和万隆会议,逐渐步入国际外交舞台。20世纪70年代,中国重返联合国,中美关系改善、中日建交,打开了中国外交的新局面。新时期,中国政府积极参加以联合国为中心的多边外交活动,努力推进新型区域合作,为维护世界和平与发展作出了重大贡献。 第13讲 现代中国的对外关系【主干知识梳理】 ①独立自主的和平外交 ②“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒” ③半殖民地 ④社会主义 ⑤《中苏友好同盟互助条约》 ⑥1953 ⑦印度 ⑧1954 ⑨印度支那 ⑩世界五大国之一 ⑪1955 ⑫求同存异 ⑬没有殖民主义 ⑭1971 ⑮守势 ⑯1972 ⑰《中美联合公报》 ⑱开始走向正常化 ⑲1979 ⑳1972 外交僵局 联合国 上海合作组织 俄罗斯 中亚 【点题训练】 1.B 【解析】 本题考查和平共处五项原则.抓住材料中“两国总理”、“不同的社会制度和政治制度”和“接受上述原则并按照这些原则办事”,可知材料反映的是中印两国承认各自的意识形态和社会制度,以和平共处五项原则作为处理两国关系的基础,故B项正确。万隆会议上提出了“求同存异”的方针,A选项具有很大的迷惑性,但它不是两国之间的声明,而是得到与会29个亚非国家的认可。 2.D 【解析】 本题考查中国恢复联合国的合法席位。冷战”由西方发起,旨在通过非武装手段对抗、遏制共产主义的发展,中国恢复联合国合法席位不能表明西方针对中国乃至于其他社会主国家的敌对行动全部失败,故A项错误;中美关系正常化实现的标志是1979年中美正式建交,故B项错误;材料只能表明在是否恢复中国合法席位的问题上,大多数联合国会员国反对美国观点,不能据此断章取义说“大多数联合国会员国反对美国”,故C项错误;“‘恢复中国在联合国的合法席位’议案表决通过”、“投票的结果……代表着绝大多数联合国会员国的看法”等关键信息说明世界上大多数国家认可新中国的地位和发挥的作用,故D项正确。 3.C 【解析】 本题考查新时期外交政策。签订《中苏友好同盟互助条约》是同盟互助,故A项错误;中国不是不结盟运动成员国,故B项错误;发展同各国友好关系,反对霸权主义体现的是不结盟的外交政策,故C项正确;发展同新兴民族独立国家的友好关系是在20世纪50年代,而不结盟外交政策是在新时期,故D项错误。 【典例训练】 1.C 【解析】 本题考查万隆会议。“如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯”表明会议是亚洲和非洲国家共同出席的会议,故A项错误;除了中国,美国、苏联、法国、英国等国家也出席了日内瓦会议,故B项错误;万隆会议是第一次没有西方资本主义国家参与的亚非国家举行的大会,符合题意,故C项正确;“联大”会议包括世界各主要国家参与,故D项错误。 2.A 【解析】 本题考查日内瓦会议。由题目“争取越南……停战”“促使法军撤出”“反对美国干涉”可知该国际会议参与国有中国、法国和美国,且与和平解决越南问题有关,为了和平解决朝鲜和印度支那问题,1954年,中、美、英、法苏及有关国家外长,在日内瓦举行的会议。故A项的表述正确;B项的参与国为亚非国家,故排除;中国并未参加第一届不结盟政府首脑会议,故排除C项;第26届联合国大会召开于1971年,晚于法国殖民者撤出越南的时间“1956年”,故排除D项。 3.B 【解析】 抗日战争胜利后,美国与国民政府签订《中美友好通商航海条约》攫取了大量在华政治、经济特权,美国商品大量涌入中国市场,与表2中“中美贸易急剧减少”数据不一致,故A项错误;新中国成立初期,美国敌视孤立中国,中国选择“一边倒”的外交政策,与表2中“中苏之间的贸易不断增加,中美贸易急剧减少”数据一致,故B项正确;改革开放后,中国对外贸易蓬勃发展,与表2中“中美贸易急剧减少”数据不一致,故C项错误;1961年不结盟运动兴起,中国与发展中国家贸易往来密切,结合所学可知,当时中苏关系恶化,与表2中“中苏之间的贸易不断增加” 数据不一致,故D项错误。 【读史用史】 (1)内涵:尊重彼此的社会制度和意识形态,在保卫世界和平、争取民族独立、发展民族经济方面加强合作。影响:化解了与会国对新中国的误解和疑惧,促进会议取得圆满成功。 (2)诉求:共同反对殖民主义,争取和维护民族独立;加强经济技术合作;促进文化交流。 【随堂验收】 1.A 【解析】 1953年周恩来提出和平共处五项原则,它成为解决国与国之间问题的基本准则,推动了中国外交事业的发展,这与材料中“1955~1960年与中国建交国家”相符,故A正确;20世纪70年代初,中美关系开始缓和,中国外交有了重大突破,B项错误;“一边倒”指站在社会主义阵营一边,材料中的大部分国家是非社会主义国家,C项错误;1961年,不结盟运动正式形成,时间不符合,D项错误。 2.C 【解析】 本题考查和平共处五项原则。材料“它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变”指的是突破了意识形态的束缚,“标志着新中国外交方针的最终形成”,指的是和平共处五项原则标志新中国外交成熟,C项符合题意。B项干扰性较大,和平共处五项原则与“求同存异”方针都突破了社会制度和意识形态的束缚,但和平共处五项原则的提出早于“求同存异”方针。 3.B 【解析】 新中国外交在很长一段时期里,都带有意识形态色彩,尤其是建国初期实行“一边倒”政策,故A项错误;和平共处五项原则尤其是其中互不干涉内政,体现了维护国家独立自主的精神,而日内瓦会议,万隆会议则是中国独立自主参与国际事务的具体实践,故B项正确;中国奉行不结盟政策是在改革开放之后,与题目时间不符合,故C 项错误;20世纪50年代中美关系还处于对抗中,故D项错误。 4.A 【解析】 “周恩来在万隆播下的种子”指的是中国得到了亚非国家的支持,1971年中国重返联合国正是得到了他们的大力支持,故A项正确;中美关系正常化与万隆会议关系不大,故B项错误;中日邦交正常化是中美关系改善促成的,故C项错误;中国没有加入不结盟运动,故D项错误。 5.D 【解析】 二战后世界形势是全面冷战,局部热战,二者相交织。朝鲜战争是局部热战,冷战也未结束,故A项错误;1953年“和平共处五项原则”主要是中国作为处理中印关系的原则而提出来的,并未改变资本主义国家与社会主义国家的敌对状态,故B项错误;日本在美国的扶植下崛起,充当了美国在远东地区的反共桥头堡,故C项错误;1972年尼克松总统访华,中美关系正常化,结束了原来的敌对状态,故D项正确。 6.C 【解析】 材料反映的是中苏放弃结盟关系,中国不是不结盟运动的成员国,与不结盟运动的发展无关,故A项错误;社会主义阵营的破裂在20世纪60年代中苏关系恶化时就已经出现,故B项错误;根据材料中“中国宣布不再延长《中苏友好同盟互助条约》,此后又提出了不结盟的外交政策”说明我国坚持独立自主的和平外交政策,故C项正确;材料中表明的是中国的外交政策,不是中国的国力,故D项错误。 7.(1)要求:收回中国在山东的主权。结果:列强拒绝中国正义要求;将德国在山东特权转交日本。影响:成为五四运动爆发的导火线。 (2)思想:独立自主;和平共处。成果:达成《日内瓦公约》;推动印度支那地区和平。意义:新中国首次以世界五大国之一的地位参加重要的国际会议;提高了新中国的声誉。 (3)追求:捍卫国家利益;维护民族独立。因素:综合国力;国际地位。查看更多