- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 14页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2020届一轮复习岳麓版(山东专用):第41讲 北魏孝文帝改革(学案)

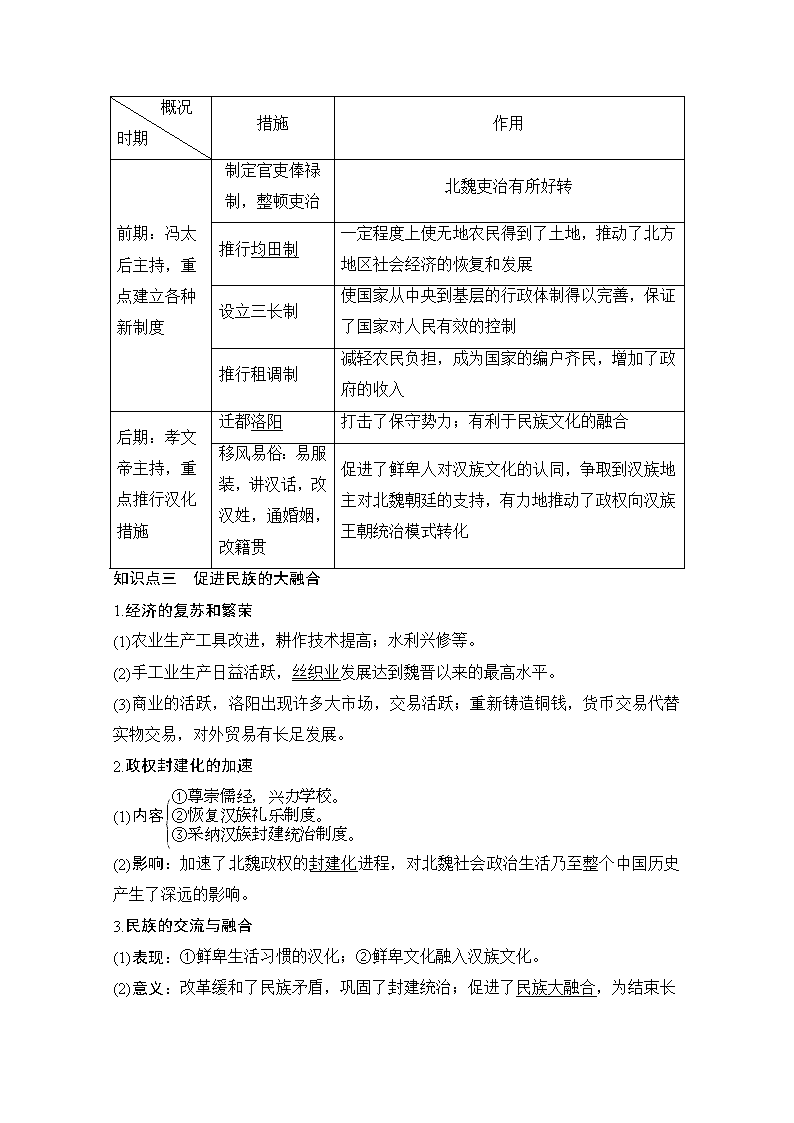

第41讲 北魏孝文帝改革 1.了解北魏孝文帝改革的背景。 2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。 3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。 知识点一 改革背景 1.有利条件 (1)北魏崛起并统一黄河流域 ①初步结束了北方长期分裂割据局面。 ②为北方创造较为安定的社会环境,促进了社会生产的发展,为各族之间的交流和融合创造了有利条件。 (2)拓跋珪的封建化改革 ①内容:编户定居,劝课农桑;仿汉制设官,重用儒生;兴办太学,吸收汉族先进文化。 ②作用:推动拓跋部逐渐转向以农业经济为主的定居生活;促进了各民族之间经济文化的交流和融合。 2.改革迫在眉睫 (1)宗主督护制下“纵富督贫,避强侵弱”导致社会矛盾日益激化。 (2)鲜卑贵族实行民族歧视政策,激化了民族矛盾。 (3)北魏社会动荡不安,人民起义,北魏统治面临危机。 3.冯太后和孝文帝深受汉族先进文化的影响 (1)冯太后积极推动北魏统治者学习汉族先进文化。 (2)孝文帝敬佩和仰慕汉文化、习俗,决意改变鲜卑族落后的统治方式。 知识点二 改革内容 概况 时期 措施 作用 前期:冯太后主持,重点建立各种新制度 制定官吏俸禄制,整顿吏治 北魏吏治有所好转 推行均田制 一定程度上使无地农民得到了土地,推动了北方地区社会经济的恢复和发展 设立三长制 使国家从中央到基层的行政体制得以完善,保证了国家对人民有效的控制 推行租调制 减轻农民负担,成为国家的编户齐民,增加了政府的收入 后期:孝文帝主持,重点推行汉化措施 迁都洛阳 打击了保守势力;有利于民族文化的融合 移风易俗:易服装,讲汉话,改汉姓,通婚姻,改籍贯 促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主对北魏朝廷的支持,有力地推动了政权向汉族王朝统治模式转化 知识点三 促进民族的大融合 1.经济的复苏和繁荣 (1)农业生产工具改进,耕作技术提高;水利兴修等。 (2)手工业生产日益活跃,丝织业发展达到魏晋以来的最高水平。 (3)商业的活跃,洛阳出现许多大市场,交易活跃;重新铸造铜钱,货币交易代替实物交易,对外贸易有长足发展。 2.政权封建化的加速 (1)内容 (2)影响:加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。 3.民族的交流与融合 (1)表现:①鲜卑生活习惯的汉化;②鲜卑文化融入汉族文化。 (2)意义:改革缓和了民族矛盾,巩固了封建统治;促进了民族大融合 ,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。 【图解历史】 孝文帝改革的影响 信息提取:上图分别反映了孝文帝改革后的民族融合和封建化。 【图示解史】 孝文帝改革的影响及实质 信息提取:从根本上看,孝文帝改革的本质是鲜卑族的封建化。北魏孝文帝改革的推行,使鲜卑族逐步接受汉族的农耕生产方式、封建统治制度与文化、生活方式和风俗习惯。 【史学争鸣】 评价孝文帝改革 信息提取:评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能以某一少数民族的“衰亡”论道。 基于上述标准,北魏孝文帝改革,加强了北方民族大融合,促进了以汉族为主体的中华民族的发展,这是历史的进步。 探究1 重要“历史概念”解读 1.均田制 均田制是由北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。至唐天宝年间,根本无法实行土地还授,德宗年间被“两税法” 取代。均田制是古代土地制度的一大变革,对于限制土地兼并具有一定的作用,是调整生产关系的重要表现。作为孝文帝改革中向汉族学习的重要内容,体现了少数民族生产方式的农耕化。 2.三长制 北魏孝文帝改革废除宗主督护制,创立三长制,以抑制豪强隐匿户口和逃避租调徭役,并直接控制基层政权组织。三长制即五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。其职责是检查户口,监督耕作,征收租调,征发徭役和兵役。有利于依附农民摆脱豪强大族控制,转变为国家编户,保证了赋役来源,增强了专制主义中央集权制。 1.(2014·海南单科,4)北朝推行均田制,规定年满15岁男子依照制度占有一定数量的耕地,按户缴纳赋税,并要求男子达到15岁、女子达到13岁,必须嫁娶,不得拖延。均田制的目的是( ) A.抵制土地兼并 B.促进人口增长 C.增加财税收入 D.稳定个体小农 解析 均田制是国家把土地分给农民耕种,农民承担相应的赋税和徭役,材料所述税收为按户缴纳,并且规定子女达到一定年龄就必须分家,可见均田制的目的在于配置个体小农户,以增加国家的财政收入,均田制不能起到抑制兼并的作用,与人口增长无关,应为培植个体小农,而不是稳定个体小农,所以A、B、D说法错误,所以选C。 答案 C 2.(2019·北京东城区模拟)北魏孝文帝改革举措中,利于改变“民多隐冒,五十、三十家为一户”状况的是( ) A.均田制 B.宗主督护制 C.改姓氏籍贯 D.三长制 解析 魏孝文帝为加强中央对人口的控制实行三长制。三长制规定:五家为邻,设一邻长;五邻为里,设一里长;五里为党,设一党长。三长的职责是检查户口,征收租调,征发兵役与徭役。故D是正确答案。 答案 D 探究2 从“历史解释”角度理解魏晋南北朝时期的时代特征 (1)社会分裂。魏晋南北朝时期,大分裂成为社会发展的主流。除西晋短期统一以外,魏晋南北朝多数时间处在分裂割据状态,或三国鼎立,或南北对峙。南北对峙下的南方和北方,又时常呈现不同的分裂割据局面。 (2)民族融合。少数民族开始振兴,大举入侵中原,建立少数民族政权,汉化改革,魏晋南北朝民族融合的出现,“多民族的统一”“多民族的融合”,构成了魏晋南北朝社会大分裂之外的又一大时代特征。 (3)江南开发。从孙吴时期开始,特别到了东晋南朝,江南经济较大的开发。这一时期,规模大、破坏性较大的动乱多发生在北方,而且战乱局面持续时间很长,南方则相对安定,西晋末年以后,上百万北方人口南迁,充实了江南的劳动力,带去了先进的生产技术;南方少数民族与汉族融合,加速了当地经济的发展。 (2018·四川绵阳调研)两晋南北朝时期少数民族政权仿效内地官方史学活动,接受汉族文化的历史观念,进而将自己的祖先衔接于中国古史体系,自称黄帝、大禹等圣王之后裔。这有助于( ) A.提升民族认同 B.化解民族矛盾 C.继承华夏传统 D.促进民族融合 解析 民族大融合是魏晋南北朝时期的主要特征。题干材料中的这些措施正是民族大融合的体现,同时客观上也推动了民族大融合。 答案 D 探究3 从“史料实证”角度解读孝文帝改革的影响 1.北魏孝文帝改革的经济影响 自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。 ——摘自(北魏)杨炫之《洛阳伽蓝记》 核心论点:史料说明孝文帝迁都洛阳有力地促进了北方地区经济的繁荣和发展。 2.北魏孝文帝改革的深远政治影响 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉 化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。 ——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》 核心论点: 北魏孝文帝改革促进北方经济的恢复和发展,促进民族融合,为隋唐的统一和繁荣奠定了基础。 陈寅恪《李唐氏族推测之后记》中说:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局……”由此可以看出孝文帝改革( ) A.为唐朝大一统和文化繁荣奠定了基础 B.促进了民族大融合 C.促进了北方社会经济的恢复和发展 D.为中原文化输入了新鲜血液 解析 解答时注意“李唐一族之所以崛兴”“遂能别创空前之世局”意即重新统一,创立了前所未有的盛世局面,故选A项。 答案 A 考法1 孝文帝改革的内容 【考题1】 “初,百姓咸以为不若循常,豪富并兼者尤弗愿也。事施行后,计省昔十有余倍。于是海内安之,并兼之风日少。”根据材料判断“事”是( ) A.均田制 B.迁都洛阳 C.重订官制礼仪 D.实行汉化 答案 A 『』 ★明立意 本题从历史解释角度考查孝文帝改革的内容。 ★抓关键 “豪富并兼者尤弗愿也”说明有利于抑制土地兼并。 ★清误区 本题属于概念内涵型选择题。难度较大。本题容易误选B或D,但这两项都与土地兼并无关。 考法2 孝文帝改革的内容及影响 【考题2】 (2017·江苏单科,24A)中华文明多元并存,各族文化相互交融。阅读下列材料: 材料 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。 ——摘编自朱绍侯《中国古代史》 思考 (1)据材料并结合所学知识,归纳北魏孝文帝汉化改革的主要内容,概括指出“胡乐、胡舞”等所反映的现象。 (2)据材料概括这一时期民族融合的特点。 (3)据材料并结合所学知识,简析北魏孝文帝改革对社会发展的积极作用。 答案 (1)内容:迁都洛阳;变制度(改官制);说汉话(改汉姓;穿汉服;通婚姻;改籍贯)。 现象:汉族向少数民族学习。 (2)特点:汉化为主;相互学习;方式多样。 (3)作用:促进民族融合;有利于北方经济恢复与发展;为隋唐时期重新统一奠定基础。 『』 ★关键信息 信息1:“胡乐”“胡舞”说明是汉族向少数民族学习的结果。 信息2:“汉族影响少数民族是主流”说明以汉化为主。 信息3:“从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化”体现了相互学习和方式多样化。 ★思路点拨 第(1)问,第一小问,从政治上、移风易俗等方面回答;第二小问,根据材料“给汉族文化输入了新鲜血液”概括。第(2)问,根据材料“汉族影响少数民族是主流”“少数民族也带来了……他们的优秀思想文化”“民族融合,从方式上看,既有……又有……还有……”概括。第(3)问,从对当时社会发展、民族融合和对后世的影响等角度回答。 课时作业 一、选择题 1.《魏书·食货志》载:“魏初至于太和,钱货无所周流,高祖(元宏)始诏天下用钱焉。”对此理解分析最确切的是( ) A.孝文帝改革后鲜卑族开始进入封建社会 B.北魏政府重视商业的发展 C.孝文帝改革使一度萎缩的商业得以恢复 D.南北对峙阻碍了商业发展 解析 孝文帝改革下令全国使用货币交易,货币流通代替一度出现的实物交易,体现了商业的恢复和发展。故选C。 答案 C 2.北魏统一北方,促进了民族大融合,使鲜卑族由畜牧经济为主的游牧生活,逐步转向农业经济为主的定居生活,这表明民族融合的过程,从经济发展角度看,实质上是( ) A.封建化过程 B.农业化过程 C.工业化过程 D.汉化过程 解析 民族融合是历史上的一个进步现象,它指各民族在经济文化交流过程中,互相学习,取长补短,共同发展。所以在民族融合的过程中,少数民族学会了汉族的先进的农耕生产方式,开始了定居生活,故选B。而民族融合若从社会发展角度看,则是封建化过程,排除A;C项明显错误;D项是从特点说的。 答案 B 3.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音……于是诏:‘年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。’”下列对这一诏令的理解不确切的是( ) A.通过行政命令推行汉话 B.提倡官员说汉话而不说鲜卑话 C.30岁以下的官员必须严格执行法令 D.罢免在朝廷上不说汉话的官员 解析 材料反映的是孝文帝通过发布诏令的方式,命令朝臣改说汉话,但是对于年龄在三十岁以上的,允许不全改,三十岁以下的官员必须在朝堂之上说汉话,不改的要降职罢官,故选D。 答案 D 4.“州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡,事涉数世。”北魏孝文帝改革中直接改变这一状况的措施是( ) A.实行均田制 B.推行三长制 C.整顿吏治 D.迁都洛阳 解析 使“州郡之民”由流民变为农业居民的措施是均田制。政府把手中掌握的无主的土地分给农民耕种,让他们承担赋税和徭役,故选A。B项是政治领域里的改革,改变了赋税征收的方式;C项也是政治制度的改革,建立俸禄制度,整顿吏治;D项迁都洛阳为进一步封建化改革创造了条件。 答案 A 5.根据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为篱”。这反映了当时北魏( ) A.阶级矛盾尖锐 B.民族矛盾尖锐 C.统治阶级内部矛盾激化 D.汉族内部矛盾激化 解析 本题考查学生对北魏孝文帝改革的理解。由“每有骑战,驱夏人(汉人)为篱”得知这主要反映了北魏当时民族矛盾尖锐。所以选B。 答案 B 6.白寿彝《中国通史》指出:“自北魏产生,经历隋唐的均田制,是中国历史上最后一个封建国家所有的田制。”在这一“田”制下( ) A.土地全部归国家所有 B.土地都可以自由买卖 C.农民只需向国家缴纳赋税 D.无主荒地由国家重新分配 解析 均田制实行的前提是国家掌握大量无主荒地,对这些荒地进行分配,D项正确;均田制下农民向国家缴纳赋税并承担徭役与兵役,排除A、C两项。均田制下露田为国有土地,不得买卖,桑田可世代相传,但限制买卖,排除B项。 答案 D 7.魏晋南北朝时期,北方少数民族统治者往往将自己的祖 先衔接于中国古史体系,自称黄帝、大禹等圣王之后裔,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,曾“入仕尧世”。这在本质上反映出( ) A.北方民族实现封建化 B.对华夏文明的认同 C.北魏全面学习中原文化 D.宣扬君权神授观念 解析 结合选项来看,少数民族实现封建化主要从经济角度分析,材料中没有体现,排除A项;据材料“少数民族统治者往往将自己的祖先衔接于中国古史体系,自称黄帝、大禹等圣王之后裔”可知北方少数民族对华夏文明是认同的,故B项正确;C、D选项材料中并无反映,故不选。 答案 B 8.阅读下列图片,它们共同反映了( ) A.鲜卑政权的封建化 B.北方社会经济的繁荣 C.北方的民族融合趋势 D.门阀士族的腐朽生活 解析 “汉人胡食”说明了鲜卑风俗对汉族生活方式的深刻影响,而“魏晋农家庖厨图”反映了北方各族在生活方式上的汉化,因而两则材料共同反映了这一时期的民族大融合趋势。 答案 C 9.北魏迁都洛阳后,对洛阳加以扩建,东西20里,南北15里。城内有大市、小市、四通市,总称“洛阳三市”。市内有钟鼓,开市、散市都以击鼓为号。市内设有专门管理贸易和税收的官吏。根据所学判断,正确的是( ) A.加强了对黄河流域的统治 B.城市管理为唐宋所仿效 C.有利于城市商业有序发展 D.推动了商业市镇的兴起 解析 本题主要考查学生的分析比较能力。题干描述了北魏政权对洛阳的整体规划和市场管理,这都有利于商业的发展,故选C。 答案 C 10.“初谋南迁,恐众心恋旧,乃示为大举,因以协定群情。外谋南伐,其实迁也。旧人怀土,多所不愿,内惮南征,无敢言者,于是定都洛阳。”上引材料说明的问题,不包括( ) A.孝文帝对迁都的困难估计不足 B.北魏王朝的保守势力很强 C.孝文帝借南伐之名行迁都之实 D.南伐与迁都都有阻力 解析 分析题干材料,可看出孝文帝充分估计了迁都的困难,才借南伐之名行迁都之实,C正确。从“旧人怀土,多所不愿”可看出许多人不愿离开故土南迁,说明其保守势力很强,B正确。从材料中可理解到南伐与迁都都有阻力,D正确。而A项所述意思和题干表达意思正好相反,是错误的,答案为A。 答案 A 11.崔浩是北魏的辅国元老,他出身于当时第一流高门清河崔氏。他想按照汉族世家大族的传统理想,整理和分别规定门第的高下,但遭到鲜卑贵族的不满。这说明当时( ) A.鲜卑贵族对汉族文化仍存在歧视态度 B.鲜卑贵族对汉文化的吸收采取了科学态度 C.汉族地主与鲜卑贵族之间有深刻矛盾 D.鲜卑贵族从根本上排斥汉族文化的一切 解析 由题干“他想按照汉族世家大族的传统理想,整理和分别规定门第的高下,但遭到鲜卑贵族的不满”可以看出鲜卑贵族对汉文化的歧视态度,故选A。 答案 A 12.内蒙古自治区境内嘎仙洞的发现,为了解鲜卑族人的历史提供了重要的考古资料。有的学者结合北魏官修国史的记载,认为这是鲜卑民族起源的重要实物考古资料证明。而有的学者认为,结合这一时期各游牧民族的关系史,嘎仙洞的文物只能证明,当时北魏统治者太武帝为配合官修国史的编撰并加强统治,从而制造了嘎仙洞的材料,并发明了鲜卑人的迁徙史。下列说法中最为合理的是( ) A.研究者分析考古材料是从自己提出的问题出发的 B.研究者认识考古材料应结合多种史料做谨慎辨析 C.不同的史学家研究相同的考古材料总会得出不同的结论 D.历史学的真实性因为研究者的主观认识不同而难有定论 解析 本题主要考查学生研究历史的方法,面对多种多样的史料,要以唯物史观为指导结合史实谨慎辨别。 答案 B 二、非选择题 13.历史教科书是一般国民普遍历史观的重要来源,代表了一国统治者的史观及立场,是建构民族形象和民族认同的工具。阅读下列材料,回答问题。 材料一 孝文仁孝好学……兴礼乐,定制度,后(北)魏文物(礼乐制度),始有可观。帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服……宗室勋旧,不悦者多……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。 ——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理 材料二 孝文自鄙胡俗,深慕华风,汉晋以下大改革家也。论者议其忘强武之旧,习弱靡之风,国势之衰,萌芽于是。然孝文弃平城而趋洛阳,失形式则有之……至于革鄙陋,趋文明,夫安能为孝文咎耶。在北方民族同化上,孝文帝起了重要作用,鲜卑之同化中国,帝功居多。……拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代。……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 ——摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和 1928年《初中本国史》 (1)根据材料一、二概括二者对孝文帝改革影响认识的异同。 (2)材料一和材料二对孝文帝改革评价的立足点有何不同?结合所学知识和中国近代社会的演变评析这一立足点转变的原因。 答案 (1)同:都认为孝文帝改革取得了一定成功,促进了北魏政权接受汉族先进文化制度,加速了向汉族封建王朝模式的转换(或汉化、封建化)。 异:材料一认为孝文帝改革过大于功,改革中蕴含着危机;盲目汉化的过程中鲜卑族的勇武之风变为汉族的文弱之风,激化了内部矛盾,是导致北魏政权由盛转衰的根源,加速了北魏的衰亡(或国势之衰兆已见)。 材料二驳斥了孝文帝改革导致北魏衰败的观点,认为孝文帝是历史上的大改革家;改革功大于过,改革革除了鲜卑陋习,促使北魏走向文明和强盛,促进了北魏融入中华民族的进程和北方的民族融合;改革是隋唐制度创新的源头,对中国发展贡献巨大。 (2)立足点:材料一以汉族为中心,站在鲜卑文明发展的角度;材料二站在中华民族文明发展的角度。原因:辛亥革命后建立了中华民国,倡导五族共和,《中华民国临时约法》规定国民一律平等,这些思想必然反映在民国的教科书中;中华民族的观念逐渐形成,历史教科书负有建构中华民族形象和民族认同的历史使命。 14.孝文帝改革是北魏政治生活中的一件大事。阅读下列材料: 材料一 南朝梁武帝派大臣陈庆之出使北魏,他在宴会上大言不惭:“魏朝甚盛,犹曰五胡。正朔相承,当在江左”,言词中充满对北魏的蔑视,自以为长江以南才是“正朔”的所在。但是当他亲眼目睹洛阳旧貌换新颜,一派欣欣向荣的景象,回到梁朝后观点大变:“昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,承认南朝自愧不如。 ——摘编自樊树志《国史十六讲》 材料二 孝文帝不加扬弃的全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患,特别是孝文帝大定姓族,移植门阀士族制度,在经济利益上一味向鲜卑贵族让步,这对尚无文化积淀可言的鲜卑贵族来说,无疑是给了他们滋生腐化的肥沃土壤。凡此种种,消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。 ——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡 ——北魏孝文帝改革的经验与教训》 请回答: (1)根据材料一指出陈庆之在出使前后对北魏的看法有何变化,结合时代背景说明北魏社会变化的主要原因。 (2)材料二的观点与材料一有什么差异?你是否同意材料二的说法,请简要说明理由。 答案 (1)变化:从蔑视北魏野蛮落后到承认它礼仪兴盛。 原因:孝文帝改革,北魏接受了汉族先进文化,促进了民族融合。 (2)差异:材料一肯定了北魏孝文帝改革推动了北魏发展进步,材料二认为全面汉化的改革导致北魏的速亡。 同意:全面的汉化消磨了北魏政权的活力,滋生腐败,加速了北魏政权的灭亡。 不同意:经过孝文帝改革,北方经济逐渐恢复,促进了民族融合,为隋唐大一统和经济文化发展奠定了基础。查看更多