- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

江西省吉安市吉水县第二中学2019-2020高一下学期期中考试历史试卷

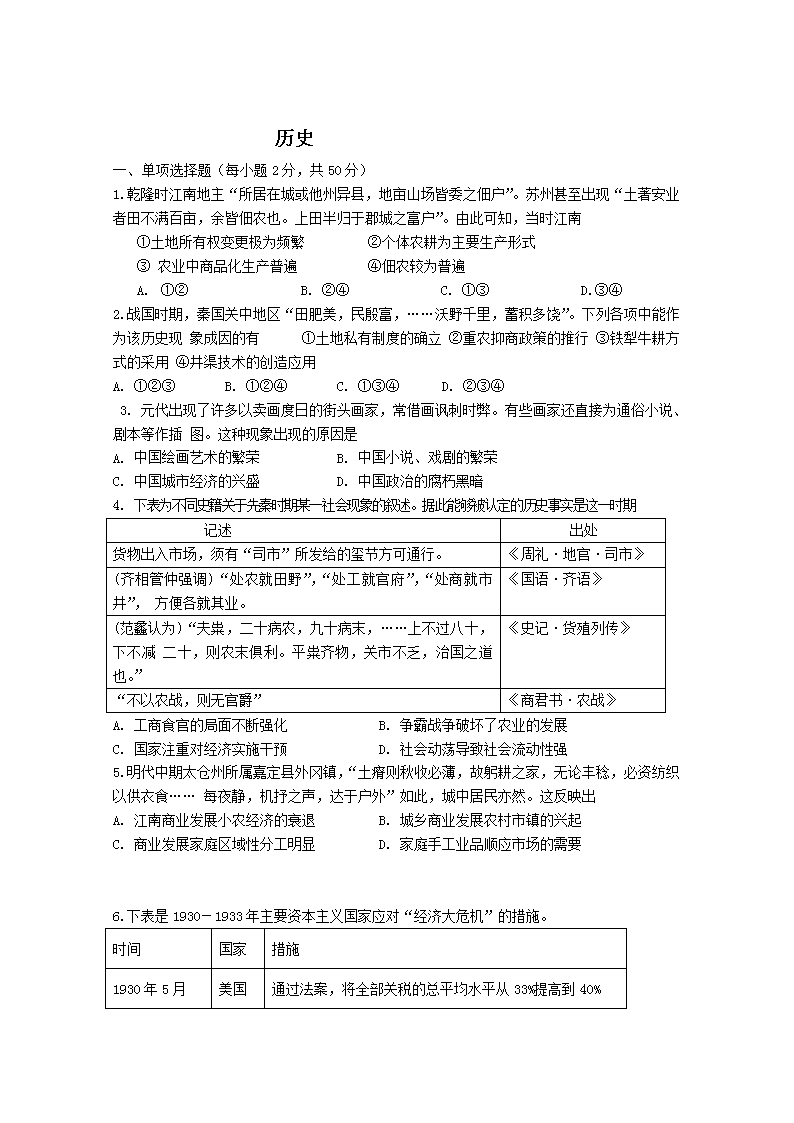

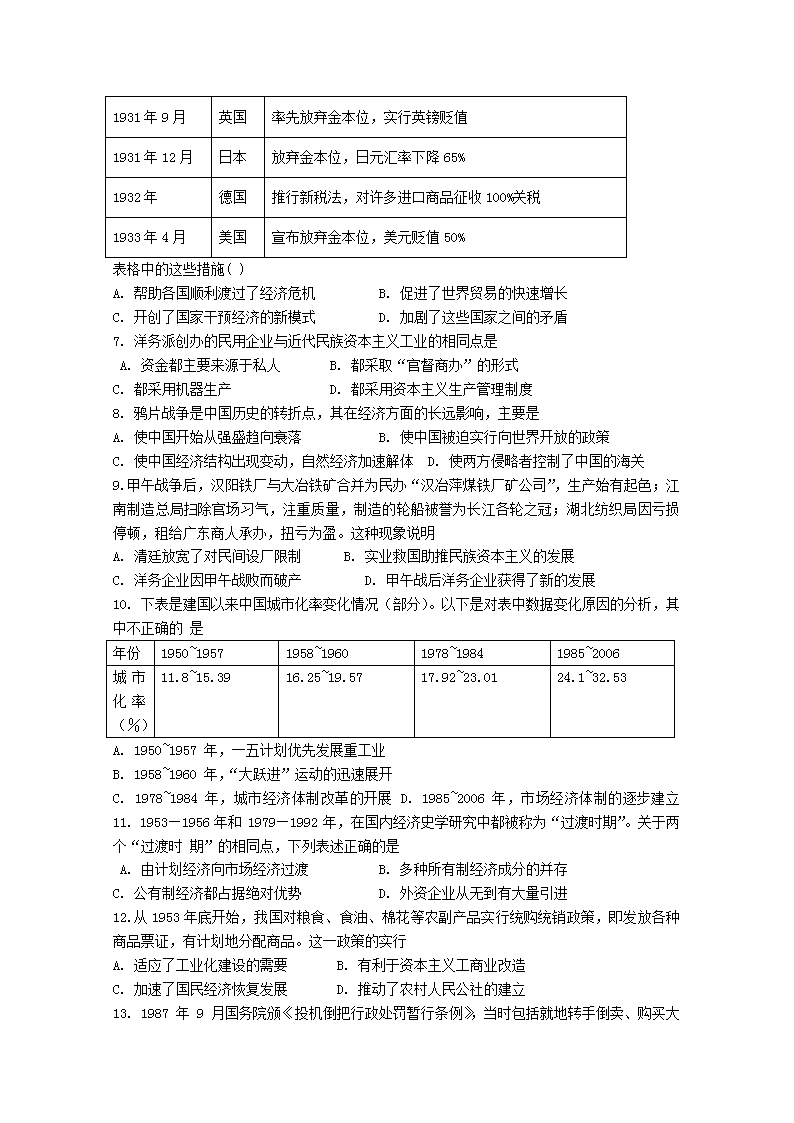

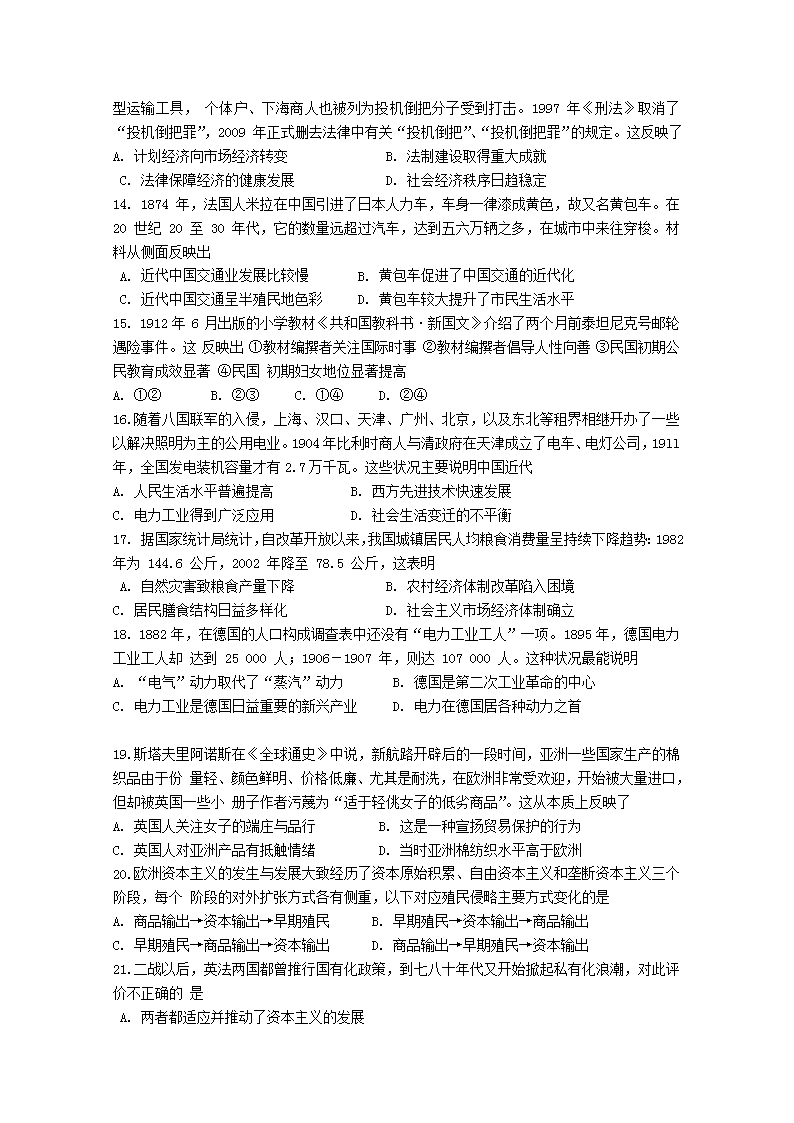

www.ks5u.com 历史 一、 单项选择题(每小题2分,共50分) 1.乾隆时江南地主“所居在城或他州异县,地亩山场皆委之佃户”。苏州甚至出现“土著安业者田不满百亩,余皆佃农也。上田半归于郡城之富户”。由此可知,当时江南 ①土地所有权变更极为频繁 ②个体农耕为主要生产形式 ③ 农业中商品化生产普遍 ④佃农较为普遍 A. ①② B. ②④ C. ①③ D.③④ 2. 战国时期,秦国关中地区“田肥美,民殷富,……沃野千里,蓄积多饶”。下列各项中能作为该历史现 象成因的有 ①土地私有制度的确立 ②重农抑商政策的推行 ③铁犁牛耕方式的采用 ④井渠技术的创造应用 A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④ 3. 元代出现了许多以卖画度日的街头画家,常借画讽刺时弊。有些画家还直接为通俗小说、剧本等作插 图。这种现象出现的原因是 A. 中国绘画艺术的繁荣 B. 中国小说、戏剧的繁荣 C. 中国城市经济的兴盛 D. 中国政治的腐朽黑暗 4. 下表为不同史籍关于先秦时期某一社会现象的叙述。据此能够被认定的历史事实是这一时期 记述 出处 货物出入市场,须有“司市”所发给的玺节方可通行。 《周礼·地官·司市》 (齐相管仲强调)“处农就田野”,“处工就官府”,“处商就市井”, 方便各就其业。 《国语·齐语》 (范蠡认为)“夫粜,二十病农,九十病末,…… 《史记·货殖列传》 上不过八十,下不减 二十,则农末俱利。平粜齐物,关市不乏,治国之道也。” “不以农战,则无官爵” 《商君书·农战》 A. 工商食官的局面不断强化 B. 争霸战争破坏了农业的发展 C. 国家注重对经济实施干预 D. 社会动荡导致社会流动性强 5. 明代中期太仓州所属嘉定县外冈镇,“土瘠则秋收必薄,故躬耕之家,无论丰稔,必资纺织以供衣食…… 每夜静,机抒之声,达于户外”如此,城中居民亦然。这反映出 A. 江南商业发展小农经济的衰退 B. 城乡商业发展农村市镇的兴起 C. 商业发展家庭区域性分工明显 D. 家庭手工业品顺应市场的需要 6.下表是1930-1933年主要资本主义国家应对“经济大危机”的措施。 时间 国家 措施 1930年5月 美国 通过法案,将全部关税的总平均水平从33%提高到40% 1931年9月 英国 率先放弃金本位,实行英镑贬值 1931年12月 日本 放弃金本位,日元汇率下降65% 1932年 德国 推行新税法,对许多进口商品征收100%关税 1933年4月 美国 宣布放弃金本位,美元贬值50% 表格中的这些措施( ) A. 帮助各国顺利渡过了经济危机 B. 促进了世界贸易的快速增长 C. 开创了国家干预经济的新模式 D. 加剧了这些国家之间的矛盾 7. 洋务派创办的民用企业与近代民族资本主义工业的相同点是 A. 资金都主要来源于私人 B. 都采取“官督商办”的形式 C. 都采用机器生产 D. 都采用资本主义生产管理制度 8. 鸦片战争是中国历史的转折点,其在经济方面的长远影响,主要是 A. 使中国开始从强盛趋向衰落 B. 使中国被迫实行向世界开放的政策 C. 使中国经济结构出现变动,自然经济加速解体 D. 使两方侵略者控制了中国的海关 9.甲午战争后,汉阳铁厂与大冶铁矿合并为民办“汉冶萍煤铁厂矿公司”,生产始有起色;江南制造总局扫除官场习气,注重质量,制造的轮船被誉为长江各轮之冠;湖北纺织局因亏损停顿,租给广东商人承办,扭亏为盈。这种现象说明 A. 清廷放宽了对民间设厂限制 B. 实业救国助推民族资本主义的发展 C. 洋务企业因甲午战败而破产 D. 甲午战后洋务企业获得了新的发展 10. 下表是建国以来中国城市化率变化情况(部分)。以下是对表中数据变化原因的分析,其中不正确的 是 年份 1950~1957 1958~1960 1978~1984 1985~2006 城市化率(%) 11.8~15.39 16.25~19.57 17.92~23.01 24.1~32.53 A. 1950~1957 年,一五计划优先发展重工业 B. 1958~1960 年,“大跃进”运动的迅速展开 C. 1978~1984 年,城市经济体制改革的开展 D. 1985~2006 年,市场经济体制的逐步建立 11. 1953—1956 年和 1979—1992 年,在国内经济史学研究中都被称为“过渡时期”。关于两个“过渡时 期”的相同点,下列表述正确的是 A. 由计划经济向市场经济过渡 B. 多种所有制经济成分的并存 C. 公有制经济都占据绝对优势 D. 外资企业从无到有大量引进 12.从1953年底开始,我国对粮食、食油、棉花等农副产品实行统购统销政策,即发放各种商品票证,有计划地分配商品。这一政策的实行 A. 适应了工业化建设的需要 B. 有利于资本主义工商业改造 C. 加速了国民经济恢复发展 D. 推动了农村人民公社的建立 13. 1987 年 9 月国务院颁《投机倒把行政处罚暂行条例》,当时包括就地转手倒卖、购买大型运输工具, 个体户、下海商人也被列为投机倒把分子受到打击。1997 年《刑法》取消了“投机倒把罪”,2009 年正式删去法律中有关“投机倒把”、“投机倒把罪”的规定。这反映了 A. 计划经济向市场经济转变 B. 法制建设取得重大成就 C. 法律保障经济的健康发展 D. 社会经济秩序日趋稳定 14. 1874 年,法国人米拉在中国引进了日本人力车,车身一律漆成黄色,故又名黄包车。在 20 世纪 20 至 30 年代,它的数量远超过汽车,达到五六万辆之多,在城市中来往穿梭。材料从侧面反映出 A. 近代中国交通业发展比较慢 B. 黄包车促进了中国交通的近代化 C. 近代中国交通呈半殖民地色彩 D. 黄包车较大提升了市民生活水平 15. 1912 年 6 月出版的小学教材《共和国教科书·新国文》介绍了两个月前泰坦尼克号邮轮遇险事件。这 反映出 ①教材编撰者关注国际时事 ②教材编撰者倡导人性向善 ③民国初期公民教育成效显著 ④民国 初期妇女地位显著提高 A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④ 16.随着八国联军的入侵,上海、汉口、天津、广州、北京,以及东北等租界相继开办了一些以解决照明为主的公用电业。1904年比利时商人与清政府在天津成立了电车、电灯公司,19ll年,全国发电装机容量才有2.7万千瓦。这些状况主要说明中国近代 A. 人民生活水平普遍提高 B. 西方先进技术快速发展 C. 电力工业得到广泛应用 D. 社会生活变迁的不平衡 17. 据国家统计局统计,自改革开放以来,我国城镇居民人均粮食消费量呈持续下降趋势:1982 年为 144.6 公斤,2002 年降至 78.5 公斤,这表明 A. 自然灾害致粮食产量下降 B. 农村经济体制改革陷入困境 C. 居民膳食结构日益多样化 D. 社会主义市场经济体制确立 18. 1882 年,在德国的人口构成调查表中还没有“电力工业工人”一项。1895 年,德国电力工业工人却 达到 25 000 人;1906-1907 年,则达 107 000 人。这种状况最能说明 A. “电气”动力取代了“蒸汽”动力 B. 德国是第二次工业革命的中心 C. 电力工业是德国日益重要的新兴产业 D. 电力在德国居各种动力之首 19. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说,新航路开辟后的一段时间,亚洲一些国家生产的棉织品由于份 量轻、颜色鲜明、价格低廉、尤其是耐洗,在欧洲非常受欢迎,开始被大量进口,但却被英国一些小 册子作者污蔑为“适于轻佻女子的低劣商品”。这从本质上反映了 A. 英国人关注女子的端庄与品行 B. 这是一种宣扬贸易保护的行为 C. 英国人对亚洲产品有抵触情绪 D. 当时亚洲棉纺织水平高于欧洲 20. 欧洲资本主义的发生与发展大致经历了资本原始积累、自由资本主义和垄断资本主义三个阶段,每个 阶段的对外扩张方式各有侧重,以下对应殖民侵略主要方式变化的是 A. 商品输出→资本输出→早期殖民 B. 早期殖民→资本输出→商品输出 C. 早期殖民→商品输出→资本输出 D. 商品输出→早期殖民→资本输出 21. 二战以后,英法两国都曾推行国有化政策,到七八十年代又开始掀起私有化浪潮,对此评价不正确的 是 A. 两者都适应并推动了资本主义的发展 B. 两者分别受到了凯恩斯主义和经济自由主义的影响 C. 反映了资本主义政府宏观调控能力的逐渐成熟 D. 国有化是导致七十年代“滞胀”的根本原因,由此开始私有化 22. 1932 年,罗斯福以“新政”为口号成功当选美国总统,美国国内有学者认为,“罗斯福新政抛弃了美国 传统的、至为宝贵的自由主义经济模式,走上了一种类似社会主义国家的计划经济,最终会使美国走上 ”政治非民主化道路”。该观点主要说明了 A. 新政完全放弃传统的经济发展模式 B. 新政试图引导美国走社会主义道路 C. 新政有使美国陷入极权统治的危险 D. 美国在摆脱危机道路选择上有分歧 23. 1933 年,美国国会颁布《紧急救济拨款法》,授权政府招募失业者从事公路、堤坝、桥梁、公共建筑 等公用事业的建设;随后国会又于 1935 年颁布《社会保障法》,明确规定:“本法案旨在增进公共 福利,通过建立一个联邦的老年救济金制度,使一些州得以为老人、盲人和残废儿童提供更为可靠的 生活保障……”据此可知 A. 新政期间建立了完善的社会保障体系 B. 新政注重直接救济与以工代赈相结合 C. 美国通过国家干预经济实现社会稳定 D. 社会福利开支过大导致财政不堪重负 24. 在资本主义经济史上,1950—1973 年是发达资本主义国家的第二个“黄金时代”。1973 年发达国家 出现经济“滞涨”现象,“黄金时代”结束。你认为下列哪条建议可以被政府采纳以使其走出“滞涨” 困境 A. 扩大社会保障支出 B. 加强国家对经济的干预 C. 出售部分国有企业 D. 兴办公共工程提供就业 25. 1977 年,美国总统卡特提出“一揽子刺激经济计划” ,沿袭战后美国凯恩斯主义者刺激经济复苏方案, 它规定给每个纳税者退税 50 美元,此外,包括用于公共工程和综合就业训练的联邦开支计划。其结 果 A. 恶化了失业现象 B. 解决了经济滞胀问题 C. 加剧了通货膨胀 D. 放弃了经济自由主义 二、材料题(12+12+14+12=50分) 26.阅读材料,完成下列各题。(12分) 材料一 西周时,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。 材料二 1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。 ——摘编自清末史志资料 材料三 建国初期,人民政府将疏通工农产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施,打开农村土特产品销路以疏通流通渠道。新中国建立初期农民货币收入和消费品购买力有了较快增长,如下表: 年份 1949年 1950年 1951年 1952年 农民净货币收入(亿元) 68.5 87.4 111.4 127.9 农民消费品购买力(亿元) 65.3 80.7 102.1 117.5 (1)指出材料一反映的历史现象,(2分)结合所学知识分析其原因。(4分) (2)根据材料二,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。(2分) (3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家建设的意义。(4分) 27.阅读材料,完成下列各题。(12分) 材料一 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……在这种背景下,从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段。 ——曹大为《明清农耕文明鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》 材料二 1750—1900年四国在世界制造业产量中的相对份额(单位:%) 1750年 1860年 1900年 英国 1.9 19.9 18.5 德国 2.9 4.9 13.2 美国 0.1 7.2 23.6 中国 32.8 19.7 6.2 ——据美国学者保罗·肯尼迪《大国的兴衰》 材料三 1953年,中国在世界制造业中所占的比例仅有2.3%,…… 中国的人口每年以数以千万计的高速度增长,占人口绝大多数的贫穷的农民,其人均产值低得可怕,……20世纪以来,中国的发展受到过许多干扰。……中国的的工业要想腾飞,必须具备两个条件:长期的安定和巨额的投资。 ——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》 (1)根据材料一,概括指出明清时期我国手工业发展的特点;(2分)结合所学知识,分析“自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段”的原因。(4分) (2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些?(4分) (3)根据材料三和所学知识,20世纪50年代中国采取哪些重大措施来改变制造业的落后状态?(2分) 28.海洋是一个国家通向远方的重要路径。1405 年,明成祖派遣郑和率船队出使西洋;1492 年,哥伦布 获得西班牙女王的资助踏上了开辟新航路的征途。人类大航海时代的序幕徐徐拉开…… (14分) 材料一 郑和船队 哥伦布船队 规模 最多 200 艘,最少 62 艘 第一次 3 艘,最多 17 艘 船种 各船分别负责指挥、运粮、运兵等任务 第一次一艘旗舰,2 艘轻快帆船 配备 配有水手、船师、工匠、医生、翻译、武装 人员 第一次航行带了约 15 个月的食物 材料二 郑和船队每到一地,都要先向当地的国王、酋长宣读明朝皇帝的诏书,赠送珍贵的礼品,然后用所带 的瓷器、丝绸、麝香、铁器和金属货币,交换各国的珍珠、宝石、香料及珍禽异兽,还同当地人分享 中国的历法、图书、冠服、乐器、度量衡器、种植技术等。 陛下应该下决心让他们成为基督徒,我相信只要开始做,就能够在很短的时间内为西班牙赢得大批主 的皈依者、广大的领土和巨大的财富以及他们所有的人。毫无疑问,在这些土地上蕴藏着大量黄金…… 这里还有宝石,有名贵的珍珠,取之不尽的香料……也许这里还有数量可观的棉花…… -—哥伦布《航海日志》(1492 年 11 月 12 日) 材料三 许多国家在郑和访问后,都于明朝建立起邦交和贸易往来,部分国家的使团甚至搭乘郑和的船只来“朝 贡”。有一次随船队到中国的各国使臣竟达 1200 余人。满剌加、苏禄、浡泥的国王还亲自到中国朝 见明朝皇帝,以表达对中国的友好感情,其中苏禄和浡泥国王在中国期间不幸病逝并葬在中国。 1519 年,西班牙人科尔特斯带着 600 人、17 匹马、10 门大炮到达墨西哥,用三年时间征服了富庶的 阿兹特克帝国。金字塔、庙宇和王宫都被夷为平地,拆下的石头被用于建造西班牙政府大楼和教堂。 阿兹特克人也因杀戮和感染欧洲人带来的病毒而大量死亡。美洲传统的社会结构和政治体系解体了, 取而代之的是欧洲人的宗教、语言、文化和政府。 问题: (1) 根据材料一和材料二,比较郑和下西洋与哥伦布航行的不同。(6分) (2) 根据上述材料和所学知识,从现实利益角度和全球发展角度说明中西方在对待外部世界和处理文 化差异方面的不同模式?(8 分) 29. 材料:近现代西方经济思想的变迁 (12分) 时间 经济思想 主张 16 世纪中期至 18 世纪中期 重商主义 主张国家干预经济生活,禁 止金银输出,增加金银输入 18 世纪中期至 20 世纪 30 年代 自由主义 反对国家对经济的任何干 预,主张经济自由放任,实 行自由竞争、自由贸易以及 劳动、资本和其他生产要素 的自由流动 20 世纪 30 年代 至 70 年代 凯恩斯主义 主张政府运用经济手段对 国民经济进行积极干预 20 世纪 70 年代以来 新自由主义 反对国家和政府对经济的 不必要干预,强调自由市场 的重要性 ——摘编自颜昌盛《近现代西方经济思想的变迁与趋势及其影响分析》 从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所 拟论题,阐述须有史实依据 历史期中考试卷参考答案 1—5 BACCD 6—10 DCCDC 11—15 BAAAA 16—20 DCCBC 21—25 DDBCC 26.(12分)(1)现象:战国时期农业生产发展(粮食产量提高)。2分。原因:铁农具、牛耕的推广;各国的变法,封建土地所有制确立(私田取代公田);水利工程的兴修(郑国渠、都江堰)。4分 (2)变动:自然经济加速解体;农产品商品化,受到世界市场的影响;农业经济与商品经济的关系发生变化。2分 (3)原因:土地改革的进行;政府疏通农产品的销售渠道,农民货币收入增加。2分。意义:有利于国民经济的恢复和政权的巩固;为工业化发展提供市场和原料。2分 27.(12分)(1)特点:私营手工业迅速发展,取代官办手工业占据主导地位;丝纺领域出现资本主义萌芽。2分。原因:君主专制空前强化;自然经济占统治地位;重农抑商、闭关政策;市场、劳动力、资金的缺乏等。4分 (2)共同原因:国内政治相对稳定;拥有统一的国内市场;第二次工业革命的推动(充分利用科学技术);垄断组织的推动等。4分 (3)措施:实施第一个五年计划,优先发展重工业;“大跃进”运动。2分。 28.(14分)(1)1,郑和船队无论在航海技术还是规模上都远超哥伦布船 队,由此也可以看出其背后的支持力度和国家实力的差距。2 郑和的目的是 宣扬国威,交流文化,哥伦布的目的是传播宗教、获取领土和财富 3 郑和的 方式是和平与互利;哥伦布的方式是侵占和掠夺。(6分) (2)从现实利益的角度看,西方的做法使自己加速完成了资本原始积累, 加强了各个大陆之间的联系,建立起以西方为中心的资本主义世界体系;而 中国古代的朝贡贸易秉持厚往薄来的传统,郑和船队的远航活动没有使中国 得到类似的“收益”。但是从全球发展的角度看,西方的殖民政策不但给殖 民地人民带去了深重的灾难,也破坏了世界文化的多样性;中国的做法却提 供了不同文明可以和谐相处、兼容并包的实例,也为当今世界新秩序的构建 提供了新的思路。(8 分) 29.(12 分)论题:近现代西方经济思想的变迁具有时代性。阐述: 工业革命促使工业资产阶级实力不断增强,他们希望进一步摆脱封建束缚, 要求自由经营、自由竞争和自由贸易。这使自由主义逐渐取代重商主义; 1929~1933 年资本主义世界经济大危机表明,“自由放任”的经济政策已无 法适应资本主义生产力的飞速发展,迫切需要国家从总体上对经济进行一定 的计划、控制和调节,以保证国民经济的协调发展。这使凯恩斯主义逐渐取 代自由主义。 由此可见,近现代西方经济思想的变迁是时代变化的产物,具有鲜明的时 代性。查看更多