- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 11页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年福建省闽侯县第八中学高二上学期第一次月考历史试题 Word版

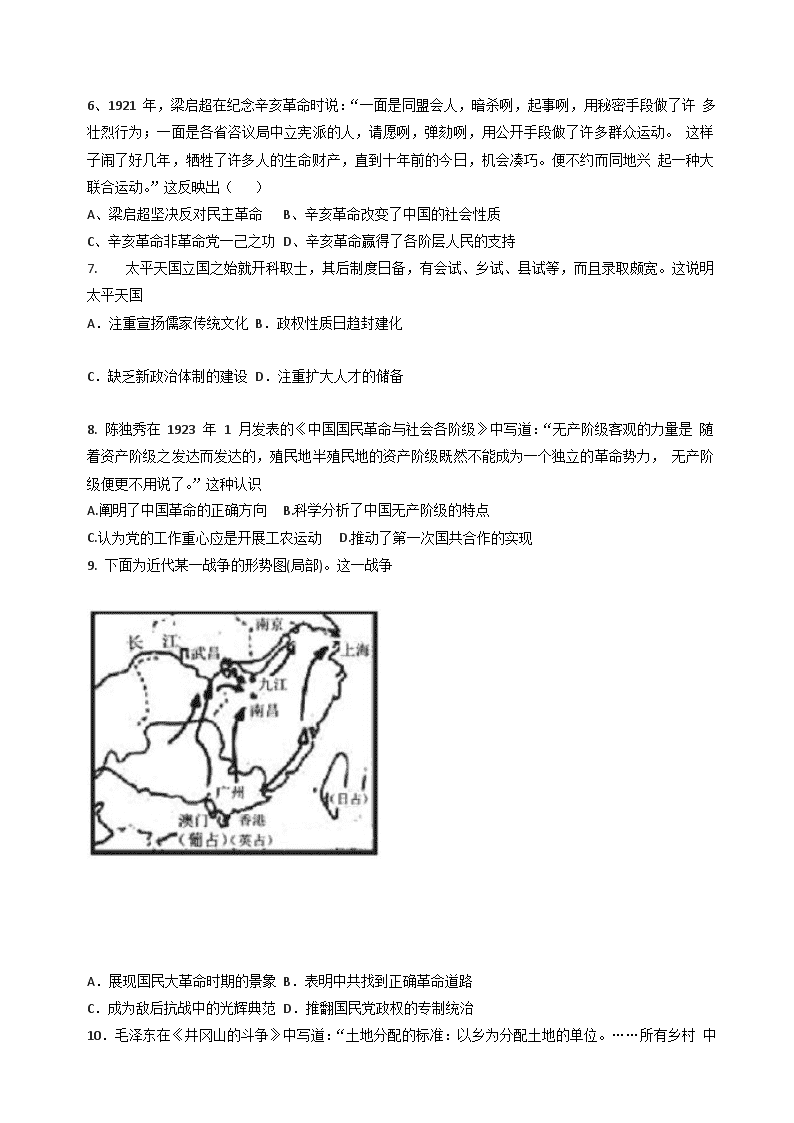

福建省闽侯县第八中学 2017-2018 学年高二上学期第一次月考 历 史 试 题 第Ⅰ卷 (选择题) 本卷共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最 符合题目要求。 1.白寿彝在《中国通史》中认为,(西周)所有新建的封国人都是少数周族的贵族统治多数被征服族 人,其土既非周人所有,其民也与周人不类,这些新来者的统治地位,如果没有坚强的武力作其 后盾是支持不住的。这表明 A.分封具有武装殖民性质 B.血缘关系是分封制基础 C.新来统治者遭坚决反对 D.周朝军事实力非常强大 2、理学家王阳明说:“士以修治,农以具养,工以利器,商以通货,各就其资之所近,力之所及者 而也焉,以求尽其心,其归要在于有益生人(民)之道,则一而已四民异业而同道。”在此,王 阳明( ) A、重申传统的“四民”秩序 B、主张重新整合社会阶层 C、关注的核心问题是百姓生计 D、阐发的根本问题是正心诚意 3. 在中国古代,每当王朝鼎革之时,皇帝对皇族成员的信任或依赖常常会超过其他任何人。因此, 皇室成员往往被委以重任,在中央辅政或者镇守地方并掌握实权。这反映了古代中国 A. 血缘关系是维系政权的重要手段 B. 官僚政治易形成对皇权的威胁 C.贵族制有利于中央集权的加强 D.宗法制成为王朝延续的政策保障 4.明清时期,江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通 宵彻夜”。这反映了( ) A. 官营手工业已经衰落 B. 家庭手工业面向市场 C. 民营手工业开始发展 D. 自然经济已开始解体 5. 在清朝 145 个出任军机大臣的人当中,满人有 72 人,汉人有 64 人,另有 3 个汉军旗人,6 个蒙古人。在军机大臣之下是 32 个章京——16 个汉人和 16 个满人,他们轮流值班,一半值昼班, 另一半值夜班,负责日常管理和文牍事务。材料说明 A.汉人与满人实现权力平衡 B.汉人能进入中央政府核心 C.君主专制中央集权发展到顶峰 D.官员权力与皇帝的亲疏成正比 6、1921 年,梁启超在纪念辛亥革命时说:“一面是同盟会人,暗杀咧,起事咧,用秘密手段做了许 多壮烈行为;一面是各省咨议局中立宪派的人,请愿咧,弹劾咧,用公开手段做了许多群众运动。 这样子闹了好几年,牺牲了许多人的生命财产,直到十年前的今日,机会凑巧。便不约而同地兴 起一种大联合运动。”这反映出( ) A、梁启超坚决反对民主革命 B、辛亥革命改变了中国的社会性质 C、辛亥革命非革命党一己之功 D、辛亥革命赢得了各阶层人民的支持 7. 太平天国立国之始就开科取士,其后制度日备,有会试、乡试、县试等,而且录取颇宽。这说明 太平天国 A.注重宣扬儒家传统文化 B.政权性质日趋封建化 C.缺乏新政治体制的建设 D.注重扩大人才的储备 8. 陈独秀在 1923 年 1 月发表的《中国国民革命与社会各阶级》中写道:“无产阶级客观的力量是 随着资产阶级之发达而发达的,殖民地半殖民地的资产阶级既然不能成为一个独立的革命势力, 无产阶级便更不用说了。”这种认识 A.阐明了中国革命的正确方向 B.科学分析了中国无产阶级的特点 C.认为党的工作重心应是开展工农运动 D.推动了第一次国共合作的实现 9. 下面为近代某一战争的形势图(局部)。这一战争 A.展现国民大革命时期的景象 B.表明中共找到正确革命道路 C.成为敌后抗战中的光辉典范 D.推翻国民党政权的专制统治 10.毛泽东在《井冈山的斗争》中写道:“土地分配的标准:以乡为分配土地的单位。……所有乡村 中男女老幼,一律平分。现依中央办法,改以劳动力为标准,能劳动的比不能劳动的多分一倍。” 发 生这一变化主要是为了 A.满足贫苦农民的土地要求 B. 争取大多数农民对革命的支持 C.体现公平、公正的社会原则 D. 增强井冈山根据地的经济实力 11.抗战期间迁移的高校约 106 所,中央大学、武汉大学、厦门大学等 10 余所高校仅迁 1 次。迁 3 次以上的约 19 所,迁 4 次的有私立东吴大学等 8 所,浙江大学迁校 5 次,私立铭贤学院迁校高 达 8 次。迁校次数的不同反映了 A.文化教育中心不断地西移 B.对抗战长期性艰巨性的认识差异 C.国民政府抗战的节节胜利 D.日本侵华区域和范围的不断扩大 12.上海外滩曾经是西方列强在上海的政治、金融、文化中心。这里聚集着当年各国的领事馆,各 大金融机构,这些建筑构成了著名的“万国建筑博物馆”。这种现象反映了( ) A. 洋务运动全面开展 B. 西方文明对中国的影响 C. 上海是最早对外开放的港口 D. 中西文化交流频繁 13. 1949 年 10 月 1 日,中华人民共和国成立。当时一些报刊评论说,“中国人民站起来了”。这句 话的含义之一是 A.新民主主义革命已经完成 B.国民党在大陆的势力被彻底清除 C.人民掌握了国家权力 D.人民代表大会制度确立 14.建国初期,在中华人民共和国中央人民政府和政务院主要领导架构中,中共和非中共人员各拥 有 3 位副主席、2 位副总理的职位;在中央人民政府委员会构成中,中共与非中共委员的比例 达 29:27 。这说明 A.中共践行了建国前的民主构想 B.社会主义的民主原则得以贯彻执行 C.中共开始与民主党派进行合作 D.新中国政治体制受苏联模式的影响 15.1935年,“国民经济建设计划”指出:“关于国民经济建设……应当是有计划的有统制的建设, 而尤贵有一强有力的经济参谋部,通盘筹划,在整个计划之下,……全国一致动员,这个经济建设 运动,才有成功的希望。”此计划( ) A. 为经济的自由发展创造机会 B. 表明政府认识到团结抗日的重要性 C. 利用国家力量发展民族经济 D. 从国家层面遏制了官僚资本的扩张 16.“坚定地同亚、非、拉美以及其他地区的发展中国家站在一起,坚决支持他们捍卫国家主权、 发展民族经济的正义斗争;支持欧洲、日本等国家反对超级大国控制、威胁的斗争。”此材料 反映了新中国成立以来哪段时期的外交策略 A.50 年代初期 B.50 年代中期 C.70 年代中期 D.90 年代中期 17. 通常情况下,修改宪法都以前一部宪法为基础。1982 年,我国修订宪法时,邓小平等一些领导 人主张不能以 1975 年或者 1978 年宪法为基础,而应该以 1954 年宪法为基础进行修订。这一主 张从侧面说明 A.1954 年宪法确定的若干原则一度被破坏 B.宪法的修订要敢于突破传统思想的束缚 C.文革时期宪法修订违背了社会主义原则 D.1982 年宪法是我国治国安邦的总章程 18. 公元前 6 世纪的雅典法律规定,公民在出现严重政治争论的时候,保持中立或不参与的,将被 剥夺公民身份。这表明当时雅典 A.重视培养公民政治素养 B.公民的参政热情消退 C.公民个人权益受到限制 D.雅典城邦走向衰落 19.《十二铜表法》:“以后凡公民大会的所有决定都应具有法律效力。”对此理解正确的是 A.罗马移植雅典的政治制度 B.习惯法的内容被摒弃 C.成文法的规定不能改变 D.贵族对法律的垄断被打破 20.《十二铜表法》规定:原告传被告出庭,如被告拒绝,原告可邀请第三者作证,扭押同行。如 被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具。如诉讼当事人为富有者,则担保其按时出庭的 保证人,应为具有同等财力的人;如为贫民,则任何人都可以充任。材料表明罗马法的特点是 ( ) A.条文清晰,实用性强 B.尊重传统,灵活性强 C.保护贵族,阶级性强 D.承认契约,原则性强 21.对方则扬言要用火与剑来解决问题。为协调双方矛盾,《美国 1787 年宪法》规定了 A.建立统一的中央集权的联邦政府 B.国会参众两院议员的不同产生办法 C.构建三权分立、相互制衡的机制 D.总统可以对国会立法行使否决 22.德意志帝国建立后,进行了大规模的统一法制建设。德意志帝国国会于 1877 年颁行《民事诉讼 法》和《刑事诉讼法》,1896 年通过《民法典》,1897 年通过《商法典》。这些法律 A. 适应了工业化快速发展的需要 B. 说明政治民主化能够促进经济工业化 C. 说明帝国国会有完整的立法权 D. 说明德意志帝国形成了完善的代议制 23. 有评论者说“俄国的革命来得太迅速了。3 月份刚刚取沙皇政府而代之的临时政府,还没有来 得及品尝胜利果实就步了沙皇政府的后尘。”临时政府迅速地步沙皇政府的后尘的最主要原因是 A.它没有建立自己的武装 B.它未阻止列宁等领导人回到彼得格勒 C.它继续沿用沙皇政府的外交政策 D.它没有满足广大农民获得土地的愿望 24.在 1926 年印度放弃银本位制之后,中国在当时成为世界上最主要的以银为货币的国家。 1929﹣1933 年我国白银流动情况表(单位:百万美元) 时间 流出上海 流入上海 入超(以﹣号表示)出超(以+号表示) 1929 123.9 182.8 +58.8 1930 109.2 142.5 +33.2 1931 111.7 166.7 +55.0 1932 160.9 19.8 ﹣141.1 1933 103.9 26.2 ﹣77.8 数据来源:中国银行《商此和金融月报》(1929﹣1935 年) 据上表可知( ) A、国际银价的下跌导致白银大量外流 B、南京国民政府的法币改革严重受挫 C、中国在世界市场中处于从属地位 D、在经济大危机中我国受冲击最大 25.以下两图是欧洲城市柏林的街景。左图 摄于 1961 年 8 月,右图摄于 1989 年 11 月之后。它 们分别反映的是 A.冷战开始和两极格局消亡 B.大国对峙加强和国家统一 C.军事冲突加剧和政权更迭 D.民族矛盾激化和暂时缓解 第Ⅱ卷 (非选择题,共 50 分) 本卷共 4 题,第 26 题 11 分,27 题 12 分,第 28 题 12 分,第 29 题 15 分. 26.(11 分)选官制度的发展与完善,体现了中国古代政治制度的特点。阅读下列材料: 材料一 阳嘉元年(东汉顺帝年号,公元 132 年),尚书令左雄议改察举之制。……雄 上言:“郡国孝廉,古之贡士,出则宰人,宣协风教。若其面墙(无真才实学),则无所施用。孔 子曰‘四十不惑’,礼称‘强仕’。请自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法, 儒有一家之学,故曰家法。文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。有不承科令 者,正其罪法。若有茂才异行,自可不拘年齿。”帝从之,於是班下郡国。 ——唐·杜佑《通典》卷十三《选举一》 材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无 形中限制在门第的小范围内,这便大错了。 ——钱穆《中国历代政治得失》 材料三 科举之制始于隋,盛于唐、宋,经元、明、清,至清末方废除,与之前的选 官制度相比,科举制强调应试者的文化素养及对现实问题的洞察力,即“一切以程文为去留”。 为了抵制血缘、门第等因索对选官的干扰,历代统治者不断完善防范措施,健全各种规章制度,如 锁院、糊名、誉录、搜检、严惩舞弊等。科举制的发展,使中国古代社会逐渐从门第社会演变为科 举社会,尤其两宋的 320 年间,在社会上日益形成了“读书人人有份”的观念。科举制不仅为社会 提供了有效的阶层流动的途径,使传统社会统治机构的成分不时更新,有裨于社会和政治稳定的维 持;而且以人文化成天下为理想,以载道的“四书五经”为核心,以造就传道的学者为目标,保证 了中国传统文化的悠久绵长。 ——摘编自田澍:《科举的利弊及清朝废除科举的教训》 (1) 据材料一,概括东汉左雄改革察举制的主要内容。 (3 分) (2)结合所学知识,指出材料二中“这便大错”所指的选官制度的名称。据材料二,指出该制度的弊 端。(2 分) (3)根据材三并结合所学知识,概括科举制的基本特征,并说明这些特征对中国古代社会的影响。(不 得抄袭原材料)(6 分) 27.(12 分)材料一 汉朝对周边民族的统治,设置与内地不同的边郡,以当地民族习惯分界,因俗而治;有的加封一些当地民族的首领为王、侯、郡长等。唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原則,对周边各 少数民族的领袖“示之以礼”。加强了对四方民族的优待、册封、和亲及以夷治夷政策的实施,并使 羁縻府州县制度化,在形式上保留原有当地统治机构或“华官参加”,或实行“监管制”,使民族事 务管理走上制度化。 ——《中国民族区域自治的历史过程》 材料二 国内各少数民族、内蒙古自治区和新疆“三区革命政府”参加了筹建新中国的中国人民政治协 商会议第一届全体会议,共同表决通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定在中央与地方关 系问题上,要“既利于国家统一,又利于因地制宜”;在民族关系问题上,各民族 “一律平等”,“均 有平等的权利和义务”;在民族地方治理与施政问题上,“各少数民族聚居的 地区,应实行民族区域 自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关”。 ——《我国民族区域自治的特色与功能》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代与汉代民族政策的差异。(4 分) (2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国推行民族区域自治制度的背景和意义。(8 分) 28. (12 分)材料 中国近代史教材观点对比(节选) 《资政新篇》在外交方面规定,主张同 19 世纪 90 年代,这个反朝廷的秘密团 资本主义国家平等往来,自由通商,进行文 体(义和拳)呈现出了排外色彩,它发誓要 化交流。但外国传教士等“不得擅入旱地”, 杀死外国人及其中国帮凶。……拳民称外国 “不得诽谤国法”,即不得干涉太平天国内 人“大毛子”,中国基督教和从事洋务的人 政;而且提出要同外国竞争,“与番人并雄”, 认为“二毛子”,所有“毛子”都要斩尽杀 希望迎头赶上和超过外国。 绝。……由于排外,拳民宁用旧式的刀矛, ——郭豫明主编《中国近代史教材》(增 而不要枪炮。 订本) ——徐中约《中国近代史》(第六版) 比较上述左右两份材料并结合所学知识,指出《资政新篇》和义和团对待西方的态度有何不同, 并分析出现这种不同的原因。(要求:指出明确清楚;分析原因角度合理、充分) 29.(15 分)阅读材料,回答下列问题。 材料:佛教从印度传入中国,到了东晋已有三百多年。佛教得到了很大的发展,寺院大量兴起, 佛教团体日益壮大,对寺院管理便成了问题。此时佛教的发展,也到了一个关键时刻,一个转折点, 从过去的基本上是送进来的阶段向拿进来的阶段转变。晋末宋(南朝宋)初的西行求法运动,就是 在这样的情况下兴起来的。在所有这一些西行求法者中,法显无疑是最突出的一个。他所到之地最 多、最远,也真正到了印度。在法显之后,到印度的中国求法僧人逐渐多起来了。法显携归翻译的 戒律,对于中国当时的僧伽来说,宛如及时的春雨。 《法显传》时印度的影响重大。印度古代缺少真正的史籍,研究印度古代历史,必须借助于外国 的一些著作,其中尤以中国古代典籍最为重要,而在这些典籍中,古代僧人的游记更为突出,《法显 传》便是其中最古的和最全的著作之一。研究印度古代史的学者,包括印度学者在内,都视之为瑰 宝。有一位著名的印度史学家曾写信说:“如果没有法显、玄奘和马欢的著作,重建印度历史是不可 能的。” ——摘编自白寿彝《中国通史》 (1)根据材料并结合所学知识,简析法显赴印度求佛法的社会原因。(8 分) (2)根据材料并结合所学知识,概括法显西行的历史意义。(7 分) 历史参考答案 本卷共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目 要求。 1-5ADABB 6-10CDDAD 11-15BBCAC 16-20CACDA 21-25BACCB 本卷共 4 题,第 26 题 11 分,27 题 12 分,第 28 题 12 分,第 29 题 15 分. 26、(11 分) ⑴内容:被举荐者限年龄在 40 岁以上;察举与考试相结合,有真才实学者方可任用; 对有特殊才干者,不限年龄。(3 分) (2)名称:选官制度是九品中正制。(1 分) 弊端:门阀士族垄断官场。(1 分) (3)特征:延续时间长;选拔标准相对客观,方式相对规范、公正;在政府主导下不断 发展完善;考试内容以儒家思想为主。(3 分,任答 3 点即可) 影响:推动了古代教育的发展,维护了懦学的正统地位;扩大并巩固了封建统治 战础;稳定并推动了古代传统政治的发展;整合了社会价值取向,延续了中国传统文 化。(3 分,任答 3 点即可) 27、 (12 分) (1)差异:汉代因俗而治,实行民族内部自治;唐代平等对待汉族与少数民族,向少数民 族地区派驻官员,参与地方管理,加强了对地方的监管。(4 分) (2)背景:汉唐以来有治理少数民族地区的经验;新中国建立前已有民族区域自治的探 索;新中国建立后社会稳定;少数民族以聚居为主。(6 分,任答 3 点即可) 意义:正确处理民族问题可有效加强民族团结,实现各民族共同繁荣,维护国家统一和 社会稳定。(2 分) 28.(12 分) 不同:《资政新篇》主张同西方平等交往、贸易和文化交流;义和团盲目排外。(4 分) 原因:⑴这种不同与当时的社会主要矛盾有关,太平天国运动时,主要矛盾是阶级矛盾, 而义和团运动时,民族矛盾成为主要矛盾;⑵与两个运动的领导人有关,太平天国运动后期 领导人(洪仁玕)有特殊的生活经历,对西方资本主义有一定的了解,而义和团运动领导人 没有这种阅历;⑶农民阶级自身的局限性,也是义和团运动盲目排外的重要原因。(8 分) 29、(15 分) (1)社会动荡不安,人生苦难,造成人们对宗教的渴求。佛教传入中国,并迅速发展。寺 院规模大,管理出现问题。统治者的支持。(8 分) (2)促进了中国佛教发展;加强了中印交流;保存研究印度的典籍资料;《法显传》成 为研究南亚、中亚、中南亚地区重要资料。法显不畏艰险、意志坚定的求知求真的精神激励 后人。(7 分)查看更多