- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 10页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2017-2018学年江西省临川实验学校高二下学期期中考试历史试题 Word版

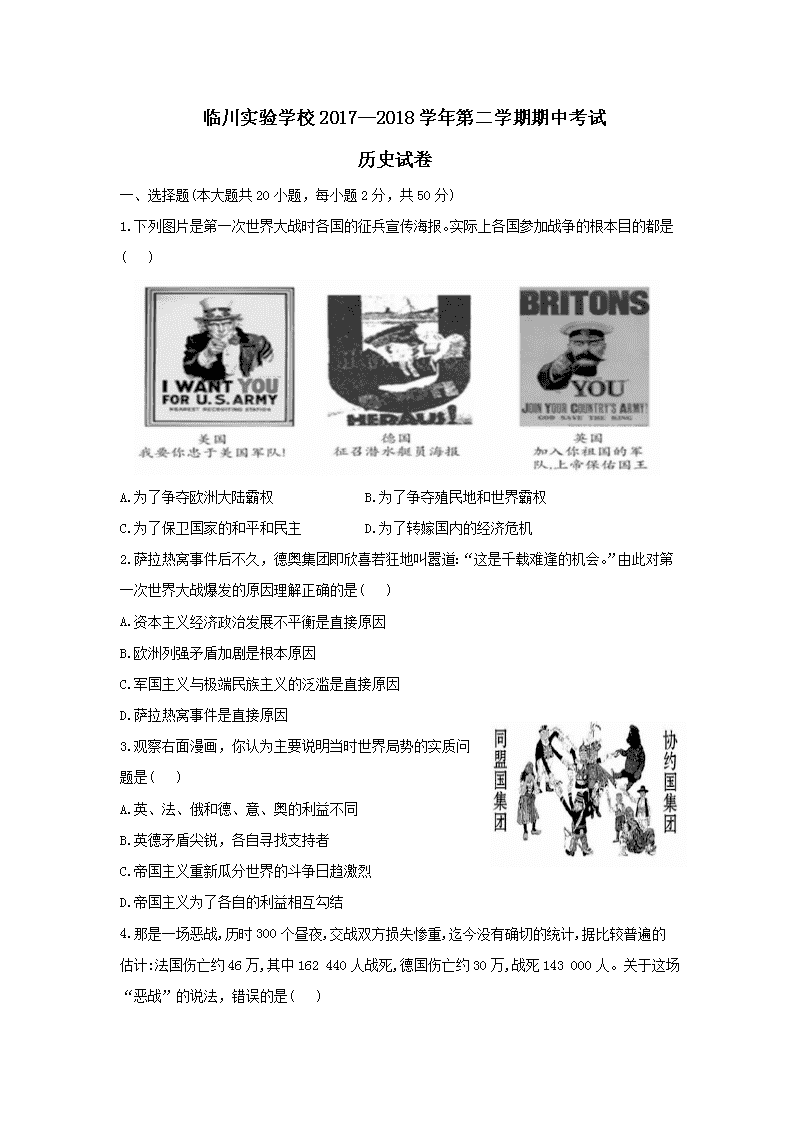

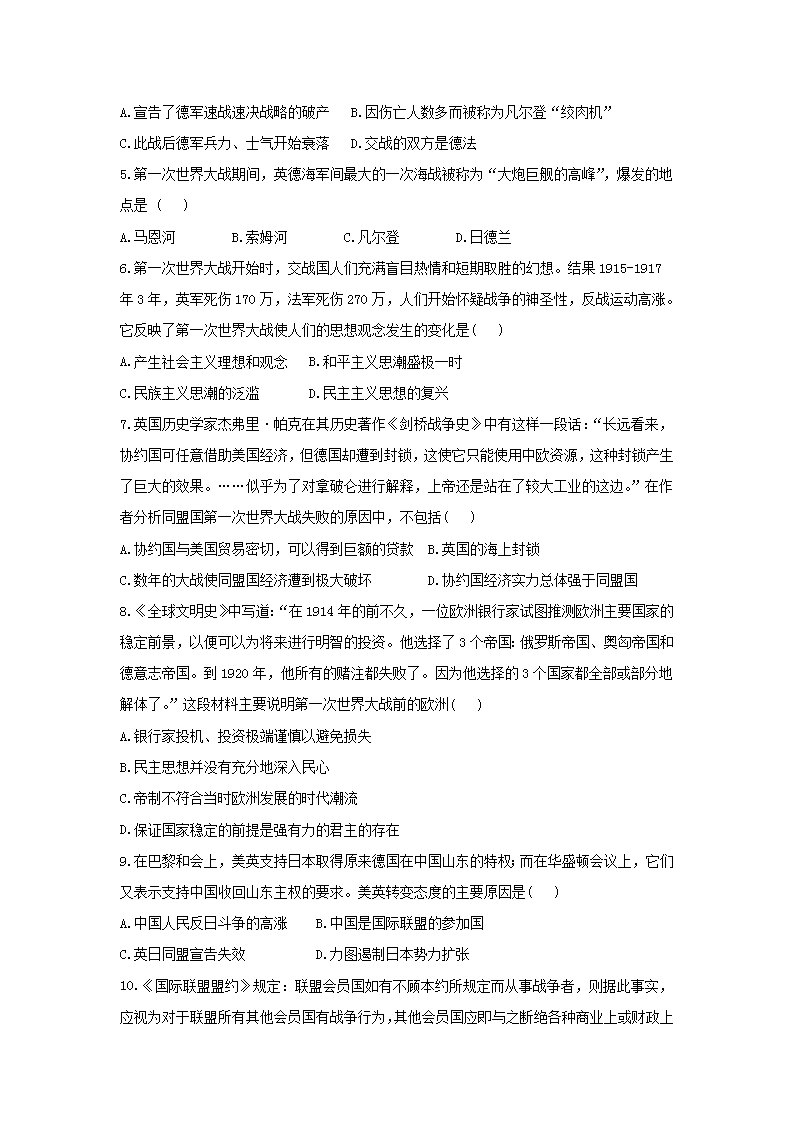

临川实验学校2017--2018学年第二学期期中考试 历史试卷 一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共50分) 1.下列图片是第一次世界大战时各国的征兵宣传海报。实际上各国参加战争的根本目的都是( ) A.为了争夺欧洲大陆霸权 B.为了争夺殖民地和世界霸权 C.为了保卫国家的和平和民主 D.为了转嫁国内的经济危机 2.萨拉热窝事件后不久,德奥集团即欣喜若狂地叫嚣道:“这是千载难逢的机会。”由此对第一次世界大战爆发的原因理解正确的是( ) A.资本主义经济政治发展不平衡是直接原因 B.欧洲列强矛盾加剧是根本原因 C.军国主义与极端民族主义的泛滥是直接原因 D.萨拉热窝事件是直接原因 3.观察右面漫画,你认为主要说明当时世界局势的实质问题是( ) A.英、法、俄和德、意、奥的利益不同 B.英德矛盾尖锐,各自寻找支持者 C.帝国主义重新瓜分世界的斗争日趋激烈 D.帝国主义为了各自的利益相互勾结 4.那是一场恶战,历时300个昼夜,交战双方损失惨重,迄今没有确切的统计,据比较普遍的估计:法国伤亡约46万,其中162 440人战死,德国伤亡约30万,战死143 000人。关于这场“恶战”的说法,错误的是( ) A.宣告了德军速战速决战略的破产 B.因伤亡人数多而被称为凡尔登“绞肉机” C.此战后德军兵力、士气开始衰落 D.交战的双方是德法 5.第一次世界大战期间,英德海军间最大的一次海战被称为“大炮巨舰的高峰”,爆发的地点是 ( ) A.马恩河 B.索姆河 C.凡尔登 D.日德兰 6.第一次世界大战开始时,交战国人们充满盲目热情和短期取胜的幻想。结果1915-1917年3年,英军死伤170万,法军死伤270万,人们开始怀疑战争的神圣性,反战运动高涨。它反映了第一次世界大战使人们的思想观念发生的变化是( ) A.产生社会主义理想和观念 B.和平主义思潮盛极一时 C.民族主义思潮的泛滥 D.民主主义思想的复兴 7.英国历史学家杰弗里·帕克在其历史著作《剑桥战争史》中有这样一段话:“长远看来,协约国可任意借助美国经济,但德国却遭到封锁,这使它只能使用中欧资源,这种封锁产生了巨大的效果。……似乎为了对拿破仑进行解释,上帝还是站在了较大工业的这边。”在作者分析同盟国第一次世界大战失败的原因中,不包括( ) A.协约国与美国贸易密切,可以得到巨额的贷款 B.英国的海上封锁 C.数年的大战使同盟国经济遭到极大破坏 D.协约国经济实力总体强于同盟国 8.《全球文明史》中写道:“在1914年的前不久,一位欧洲银行家试图推测欧洲主要国家的稳定前景,以便可以为将来进行明智的投资。他选择了3个帝国:俄罗斯帝国、奥匈帝国和德意志帝国。到1920年,他所有的赌注都失败了。因为他选择的3个国家都全部或部分地解体了。”这段材料主要说明第一次世界大战前的欧洲( ) A.银行家投机、投资极端谨慎以避免损失 B.民主思想并没有充分地深入民心 C.帝制不符合当时欧洲发展的时代潮流 D.保证国家稳定的前提是强有力的君主的存在 9.在巴黎和会上,美英支持日本取得原来德国在中国山东的特权;而在华盛顿会议上,它们又表示支持中国收回山东主权的要求。美英转变态度的主要原因是( ) A.中国人民反日斗争的高涨 B.中国是国际联盟的参加国 C.英日同盟宣告失效 D.力图遏制日本势力扩张 10 .《国际联盟盟约》规定:联盟会员国如有不顾本约所规定而从事战争者,则据此事实,应视为对于联盟所有其他会员国有战争行为,其他会员国应即与之断绝各种商业上或财政上之关系……。这一规定体现的原则是( ) A.民族自决 B.集体安全 C.委任统治 D.大国一致 11.下图是第一次世界大战期间因毒气而眼睛失明的英国士兵排队等待就医时的情景,从中不能得出的信息是( ) A.反映了战争的残酷性 B.体现了现代科技的双刃性 C.战争给人们带来深重灾难 D.战争改变了人们的思想观念 12.巴黎和会、华盛顿会议被称为“上一轮争夺的总结,下一轮争夺的开始”。下列表述不能准确反映此结论的是( ) A.在解决中国问题上,美日矛盾尖锐 B.在军备控制问题上,美日矛盾尖锐 C.在处置德国问题上,英法矛盾尖锐 D.在殖民地问题上,英日矛盾尖锐 13.华盛顿会议后,美国国务卿休斯说:“多亏了这个条约,对华‘门户开放’终于实现了。”这个“条约”是( ) A.《四国条约》 B. 《五国条约》 C.《九国公约》 D.《凡尔赛和约》 14.华盛顿会议后,美国朝野上下一片欢腾,美国领导人喜形于色,这是因为( ) ①《四国条约》埋葬了英日同盟,消除了美国在亚太地区争霸的一个障碍 ②《五国条约》使美国海军得以与英国海军并驾齐驱 ③华盛顿会议剥夺了日本在大战期间夺得的德国的殖民地 ④通过《九国公约》,美国可以凭借其强大的经济实力在争夺中国的过程中占得先机 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④ 15.世界上第一次正式宣告在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具,并约定以和平的方式来解决国际争端的文件是( ) A.《洛迦诺公约》 B.《凡尔赛和约》 C.《莱茵保安公约》 D.《非战公约》 16.“他们扔出了两个‘小孩’(指奥地利和捷克),再扔出另一个‘小孩’(指波兰)给‘狼群’以求躲避灾难的政策还能有收益吗?”文中的“狼群”是指 ( ) A.英国 B.法国 C.德国 D.俄国 17. 1939年8月,希特勒私下宣称:“让我们把这一条约《苏德互不侵犯条约》看作是确保我们后方的东西吧”“目前苏联并不危险……只有当我们在西欧的行动自由时,我们才能反对苏联。在以后一两年内,目前的局面将继续存在。”这表明德国签约的首要目的是( ) A.在未来的战争中免于两线作战 B.在德军突袭波兰时避免与苏军发生冲突 C.首先攻占西欧,为将来进攻苏联做准备 D.防止苏联与英法构筑集体安全体系 18.标志着第二次世界大战全面爆发的事件是( ) A.日本全面侵华事件 B.德国突袭波兰,英法对德宣战 C.意大利吞并埃塞俄比亚 D.德国吞并捷克斯洛伐克 19.在近现代历史上,法德两国之间多次发生战争。在战争过程中,法国遭受最严重失败的是( ) A.反法同盟战争 B.普法战争 C.第一次世界大战 D.第二次世界大战 20.中央电视台播出纪实片《转折之战》,回顾了第二次世界大战中的一系列重大战役。其中扭转三大战场形势的是( ) ①不列颠空战 ②列宁格勒保卫战 ③斯大林格勒战役 ④阿拉曼战役 ⑤中途岛海战 A.①②③ B.①④⑤ C.②③④ D.③④⑤ 21.1961年,为寻求稳定和平的发展道路,不结盟运动兴起,这一运动 A.标志着区域合作进入新阶段 B.推动国际政治力量向多极化方向转化 C.动摇了美苏的霸权地位 D.促进了世界政治、经济一体化 22 .亚里士多德在《政治学》中认为,世上有两种形式的平等,即数量平等和比值平等。数量平等是绝对平均主义;比值平等则根据个人的实际价值,按比例分配与之相称的事物。根据上述观点,通常所说的“分数面前人人平等”应该是 A.更接近于数量平等 B.更接近于比值平等 c.数量平等高于比值平等 D.既非数量平等又非比值平等 23.关于俄国农奴制改革后农奴的地位表述不正确的是( ) A.很大程度上被束缚在土地上 B.摆脱了单个地主的控制 C.受地主控制的村社严格管理 D.成为完全自由的劳动者 24.19世纪70年代有个日本人对来访的德国友人说:“我们的历史自今日始!”这句话的意思是这一时期的日本 ( ) A.正开始建设现代国家 B.刚准备抵制西方文化 C.才决定学习儒家经典 D.已成为世界重要强国 25.康有为在维新变法运动中说:“今我有日本为向导之卒,为测水之竿,为探险之队,为尝药之神农,为识途之老马,我尽收其利而去其害,何乐如之!”这表明康有为对日本维新变法的态度是( ) A.学习借鉴 B.与其竞争 C.全盘照抄 D.仇视抵制 二、非选择题 26.阅读下列材料,回答相关问题。 材料一 1914年第一次世界大战一爆发,中华民国时期北洋政府交通、财政高级官员,人称“梁二总统”的梁士诒就敏锐地觉察到,这场世界大战是中国改变弱国地位、摆脱受世界强国联合宰割的大好机会,并正确认识到协约国一方在人力物力上的巨大优势,力主中国加入协约国一方。袁世凯先是准备派兵参加欧战,但日本听到风声后由于害怕中国参战将使战后中国的国际地位大大增强不利日本在华利益,先是外交上极力阻止,不果后竟然使用武力威胁。在日本的蛮横威胁下,梁士诒不得不想出用“劳工参战”的新方法。 材料二 在第一次世界大战期间,共有来自包括山东、河北、河南、湖北、江苏、浙江和福建等省14万中国人作为劳工被派往欧洲去作战争勤务。这些“华工兵团”在战争前线挖战壕,修工事,每天报酬仅仅5法郎,并先后有2万多人被德国的炮火炸死在战场上。 材料三 协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工:“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务。”美国出版的《中国学生月半刊》则写道:“第一次世界大战赴法华工乃中国派往世界的信使,他们回国后将成为传播欧洲文明最有力和最有效的桥梁。”同时,他们也把中国的太极拳传到了欧洲。也有人这样评价这些华工:“ 中国的地位不是外交家在辞令中争来的,而是被外国人践踏的华工用血肉之躯争来的。” (1)根据上述材料,分析梁士诒力主中国加入协约国一方参加第一次世界大战的理由。中国最后采用什么样的方式参战?结合所学知识阐释以该种方式参战的原因。(8分) (2)根据上述材料概括第一次世界大战“华工兵团”的特点。(5分) (3)根据上述材料分析“华工兵团”的作用。(6分) 27.阅读下列材料,回答问题。 材料一 一位死于纳粹之手的神父的墓志铭上写道:“当纳粹要对付共产党时,我不是共产党,所以,我不说话;当纳粹要对付犹太人时,我不是犹太人,所以,我不说话;当纳粹要对付我时,已经没有人为我说话了……”这位神父,为自己的冷漠,付出了生命的代价。 材料二 希特勒要建立大德意志帝国,把所有日耳曼人居住的地方都划归进来。……希特勒幼稚且疯狂地认为“国界既由人们设定,也自然可以由人来更改。”“土地是为有力量占有它的人而存在的,所以不能用和平的方法取得,一定要用拳头!” ——《纳粹德国侵略扩张的文化根源》 (1)二战前哪些国家与这位神父犯了同样的错误,使局部战争最终演变为世界大战?(列举其错误)(8分) (2)概述材料二体现的主要观点。结合所学知识,分析希特勒的言论是在怎样的背景下产生的。(7分) 28.[选修1—历史上重大改革回眸] 阅读下列材料,回答问题。 材料一 《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也,非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同……戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。 ——摘自【西晋】江统《徙戎论》 材料二 自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。 ——摘自【北魏】杨街之《洛阳伽蓝记》 材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。 ——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》 (1) 据材料一,指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。(6分) (1) 据上述材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当时民族的认识。(10分) 题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答 案 B D C A D B C A D B D D C C D 题 号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 答 案 C A B D D B B A A A 临川实验学校2017-2018学年高二年级下学期期中考试 历史答案 一、选择题(共20小题,每小题3分,共60分) 26(1)理由:①中国可借此改变弱国地位,摆脱受世界强国联合宰割的局面。②协约国一方在人力物力上的巨大优势。方式:“劳工参战”。原因:日本竭力反对中国直接派兵参战;英法在战争中人员死伤惨重,兵力、劳力短缺。(8分) (2)特点:来源地区范围广,人数多;主要从事战争勤务工作;报酬低;死亡率高;吃苦耐劳,不怕牺牲,表现出色。(5分) (3)作用:成为中欧之间文明传播的使者;为协约国赢得战争胜利作出了重要贡献;为中国赢得了战胜国的地位并为后来收回一些国家主权提供了条件。(6分) 27. (1)日本侵占中国东北,英法主导的国联没有真正对其制裁;意大利侵略埃塞俄比亚,国联对其实施有限制裁,听任意大利舰船通过苏伊士运河;西班牙内战爆发后,面对德意法西斯的干涉,英法采取“不干涉”政策,美国实行“中立” 政策;德国出兵吞并奥地利,英法等国平静地接受了这一事实;“慕尼黑阴谋”;《苏德互不侵犯条约》。(任意4点即可) (8分) (2)观点:民族主义;领土要求;武力扩张。背景:1929-1933年资本主义世界经济危机使德国经济遭受巨大打击;《凡尔赛和约》对德国的掠夺激起了德国强烈的民族复仇情绪;纳粹党势力迅速增强(任意两点即可) (7分) 28.(1)(6分)主张:狄夏有别,少数民族应远离中原。 理由:儒家的传统观念;夷夏风俗习性不同;可以减轻对中原的危害。 (2)(10分)作用:促进洛阳的繁荣;推动北方社会经济文化发展;促进民族融合;奠定隋唐国家统一的基础。 认识:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融、互补,丰富了中华文明的内涟;避免民族对立,消除民族隔阂,是国家发展进步的重要保证。查看更多