- 2021-08-30 发布 |

- 37.5 KB |

- 13页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

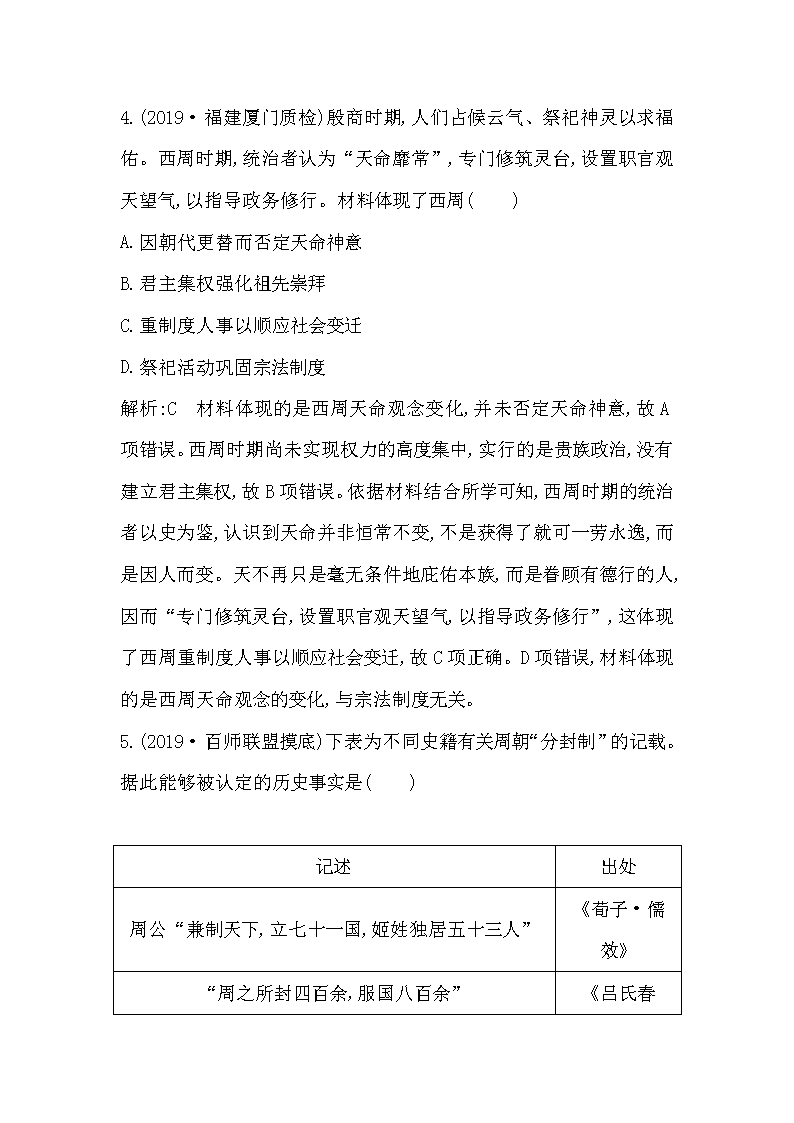

【历史】2021届一轮复习人教版(广东专用):课时1商周时期的政治制度和秦朝中央集权制度的形成【作业】

第一单元 古代中国的政治制度 课时1 商周时期的政治制度和秦朝中央集权制度的形成 一、选择题 1.(2019·湖北荆、荆、襄、宜四地七校联考)汉水流域襄阳境内周台遗址和郭家庙墓地的周代文化遗存表现出明显的姬周文化风格,出土器物的组合、形制、纹饰与中原姬周文化遗存基本相同,且一脉相承。出现这一现象的主要原因是( ) A.宗法制有利于凝聚亲族 B.频繁战争促进了文化交流 C.分封制推动了族群融合 D.礼乐制度维系了等级秩序 解析:C 材料主旨是周朝文化对周边影响,而宗法制度主要是解决贵族内部矛盾,故A项错误;战争往往带有破坏性,故B项错误;汉水流域襄阳境内的文化遗址具有明显的姬周文化风格,说明此时周朝文化对周边产生了深远的影响,而推动西周文化传播的主要因素是分封制,故C项正确;礼乐制主要是维系统治阶级的等级秩序,而非将周朝的文化传播到其他地区,故D项错误。 2.(2019·安徽毛坦厂中学一模)西周时,福建首见于中原文献的记载。《周礼·夏官》载:“职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都、鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民,与其财用、九谷、六畜之数要,周知其利害。”这说明( ) A.福建地区成为周初重要的分封国 B.周朝的统治和地理认知范围扩大 C.中央政府严格控制地方财政物资 D.周朝统治夷夏之防色彩特别浓厚 解析:B 根据所学知识,西周时期重要诸侯国主要位于黄河流域附近,福建地区并没有成为重要诸侯国,排除A项;通过材料可以看岀,西周时期福建被记载,说明西周时期统治和地理认知范围扩大,故答案为B项。分封制下,诸侯国对周王室除去朝贡之外,其他财政有自主权,排除C项;在材料中无法看出夷夏之防色彩特别浓厚,排除D项。 3.(2019·北京燕博园测试)据《史记·鲁周公世家》载:“成王在丰,天下已安,周之官政未次序,于是周公作《周官》,官别其宜。”20世纪70年代,在丰中心区域考古发现有窖藏青铜器及制陶、铸铜和造骨器的作坊。这说明( ) A.周成王建立了西周王朝 B.丰曾经是西周王朝京畿 C.周公开创了西周分封制 D.西周时手工业经济发达 解析:B 材料中“成王在丰,天下已安”和20世纪70年代,在丰中心区域考古发现说明丰曾经是西周王朝政治经济中心,故B项正确。西周王朝的开创者是周武王,故A项错误;材料“周公作《周官》,官别其宜”并不能说明周公开创了西周分封制,故C项错误;材料突出丰在当时的政治经济中心地位,D项结论不能从材料得出。 4.(2019·福建厦门质检)殷商时期,人们占候云气、祭祀神灵以求福佑。西周时期,统治者认为“天命靡常”,专门修筑灵台,设置职官观天望气,以指导政务修行。材料体现了西周( ) A.因朝代更替而否定天命神意 B.君主集权强化祖先崇拜 C.重制度人事以顺应社会变迁 D.祭祀活动巩固宗法制度 解析:C 材料体现的是西周天命观念变化,并未否定天命神意,故A项错误。西周时期尚未实现权力的高度集中,实行的是贵族政治,没有建立君主集权,故B项错误。依据材料结合所学可知,西周时期的统治者以史为鉴,认识到天命并非恒常不变,不是获得了就可一劳永逸,而是因人而变。天不再只是毫无条件地庇佑本族,而是眷顾有德行的人,因而“专门修筑灵台,设置职官观天望气,以指导政务修行”,这体现了西周重制度人事以顺应社会变迁,故C项正确。D项错误,材料体现的是西周天命观念的变化,与宗法制度无关。 5.(2019·百师联盟摸底)下表为不同史籍有关周朝“分封制”的记载。据此能够被认定的历史事实是( ) 记述 出处 周公“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人” 《荀子·儒效》 “周之所封四百余,服国八百余” 《吕氏春秋·观世》 “武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞” 《史记·周本纪》 “周武王崩,武庚与管叔、蔡叔作乱,成王命周公诛之,而立微子于宋,以续殷后焉” 《史记·殷本纪》 A.王室子弟是周初分封的主体部分 B.周朝只在初期进行了分封 C.分封制有效地巩固了周朝的统治 D.周王朝的分封制相当发达 解析:D 第一则材料说明分封亲族比较多,第二则材料说明分封制扩展了疆域,第三则材料是说分封先代帝王之后,第四则材料反映的是武庚叛乱被平定后,成王分封微子启,综合判断四则材料可得出周王朝分封制相当发达,故选D。题中四则材料,只有《荀子·儒效》能说明王室子弟是周初分封的主体部分,其他材料无法说明,排除A项;材料中虽然论述的是武王和周公辅政时期的事情,但并不能说明只在初期进行了分封,排除B项;分封制有效地巩固了周朝的统治属于历史结论,不是历史事实,排除C项。 6.周礼中有以系家庭伦常的婚礼,以示成人之道的冠礼,有敬天事神、祈福保民的祭礼,慎终追远、显扬孝道的丧礼,也有彰明君臣大义的朝礼,敦睦诸侯邦交的聘礼,等等。这些周礼共同维系的主要是( ) A.周王室安全 B.宗法分封下的社会秩序 C.王位世袭制 D.嫡长子继承制 解析:B 本题考查西周礼法制度的作用。本题是程度性选择题,要注意最佳选项。“周王室安全”与“朝礼”“聘礼”相关,但不能全面反映材料信息,排除A项;周朝实行宗法分封制,周礼中的各项内容均与社会秩序的稳定相关,故B项正确;王位世袭制、嫡长子继承制都不能全面反映材料中提到的周礼的作用,排除C、D。 [知识背景] 西周春秋时代所讲究的“礼”,是贵族根据原始社会末期父系氏族制阶段的风俗习惯加以发展和改造,用作统治人民和巩固贵族内部关系的一种手段,目的在于维护宗法制度和君权、族权、夫权、神权,具有维护贵族的世袭制、等级制和加强统治的作用。当时许多经济和政治上的典章制度,常常贯串在各种礼的举行中,依靠各种礼的举行来加以确立和维护。到春秋后期,出现了“礼崩乐坏”的局面,卿大夫“八佾舞于庭”“僭礼”,实质上就是夺取政治权力的一种表现。 7.(2019·四川南充适应性考试)春秋以来,从贵族到平民的丧葬普遍逾礼,到了战国时,修墓道不用天子批准了,不但中型墓出现墓道,连小型平民墓也起而效尤。这种现象说明( ) A.诸侯已经取代周天子 B.血缘关系被打破 C.中央集权制度已确立 D.平民地位的提高 解析:D 由材料“从贵族到平民的丧葬普遍逾礼”“战国时……连小型平民墓也起而效尤”可知,春秋战国时期随着生产力的进步,等级制度被破坏,平民地位提高,故D项正确。当时诸侯并未取代周天子,故A项错误;血缘关系一直存在,故B项错误;秦朝确立中央集权制度,故C项错误。 8.(2019·四川名校诊断)据史料记载:战国后期,诸侯国君已普遍用玺印作为凭证以任免官吏、传达政令等,逐渐形成玺印制度。图一、图二即战国时期诸侯国的官印。这表明( ) A.官印最早产生于燕、齐两国 B.战国时期集权体制开始形成 C.战国官印具有统一的风格 D.玺印制度导致社会阶层固化 解析:B 材料“玺印作为凭证以任免官吏、传达政令”说明战国时期,诸侯国内官员的任免和管理直接听命于国君,这是中央集权的表现,故选B项。诸侯国君已普遍用玺印,燕、齐两国只是其中的代表,没有信息显示官印最早产生于燕、齐两国,排除A项;由图一和图二的玺印图可以看出,二者是有区别的,排除C项;世袭制会导致社会阶层固化,而玺印制度会促进社会阶层的流动,排除D项。 9.战国至秦汉,实行新的军功爵制。不仅爵级繁细,而且爵位下移,爵秩不再是某一阶级的专利品,而成了社会各阶层都有权攀登的进身之梯。这说明秦汉新爵制( ) A.助长了自耕农阶层的分化 B.有利于官僚政治秩序的巩固 C.加强了小农经济的稳定性 D.加快了社会阶层的双向流动 解析:B 本题考查秦汉时期的选官制度——军功爵制度的影响。“爵秩不再是某一阶级的专利品,而成了社会各阶层都有权攀登的进身之梯”说明军功爵制度有利于官僚队伍的壮大,促使官僚政治更加巩固,故选B。A项片面,只适合一个阶层,排除;C项应为抑制土地兼并的措施,与材料选官制度无关;材料强调的是单向流动即各阶层的进身(向上流动),故D项错误。 10.秦始皇在统一中国后的十余年内,前后进行了八次大规模的移民,共迁徙居民约106万户,达500多万人口。当时的移民主要分两种情况,一种是迁豪富、强族于关中;一种是徙平民、罪吏于边境。此举( ) A.强化了关中的经济优势 B.有利于均衡全国人口的分布 C.旨在抑制土地兼并 D.促进了封建国家的统一 解析:B 本题考查秦朝巩固统一多民族国家的措施。秦统一六国的兼并战争中,对一些地方的人口造成严重影响,通过大规模的移民,有利于均衡全国人口的分布,故B项正确。秦始皇在统一中国之前,关中地区经受战乱破坏,经济与其他地区相比并没有优势,故A项说法错误。秦朝移民中“迁豪富、强族于关中”是为了加强监管,尤其是迁六国贵族,是为了削弱六国贵族势力;“徙平民、罪吏于边境”是为了减少边疆少数民族叛乱,C项排除。材料为巩固国家统一措施,D项排除。 [新知生成] 秦朝保障统一的配套措施 (1)全国必须在经济、文化上高度统一。这就是所谓“车同轨”“书同文”“行同伦”,简言之就是度量衡、文字、货币、车道,乃至意识形态,都趋于高度统一,使中央政令可以畅通于各地,地方与中央保持一致。 (2)全国必须在道路上保持畅通。修驰道和直道,通向四面八方。 (3)加强开边与移民,加强对边远地区的统治,迁六国贵族于关中,加强控制。 (4)统一舆论,控制意识形态。秦始皇把法家思想作为官方意识形态,把法令当作统治者意志,独立于传统道德和习俗之外。因此强调“以法为教,以吏为师”,对于以古非今的舆论,毫不留情地予以打击,这就是遭致后世非议的“焚书坑儒”。 11.秦始皇在全国进行各项标准化建设,如统一文字、货币、度量衡等,注意整顿各地风俗习尚。这主要借助于( ) A.君主专制的决策模式 B.中央集权的政治体制 C.嬴政本人的雄才大略 D.分久必合的历史大势 解析:B 本题考查秦朝实行巩固统一多民族国家的措施的条件。能够“在全国进行各项标准化建设”,政令通达关键是在国家统一基础上建立起中央集权体制,故B项正确。君主专制是针对决策而言,不是中央与地方的关系问题,故A项说法错误;嬴政本人的雄才大略是在全国进行各项标准化建设的主观条件,但不是主要原因,故排除C项;“在全国进行各项标准化建设”是在国家统一之后,故D项错误。 12.(2019·百校联盟联考)在秦帝国,郡下设县,县下依次设乡(亭)、里、什伍等组织。郡县的自由民皆称“黔首”。征服山东六国的秦人,在政治上没有特权,他们与山东六国人一样,均为帝国的臣民。由此可见,秦朝( ) A.铲除了贵族等级制的基础 B.郡县制的推行打破了地域关系形态 C.郡县制呈现出地缘性特征 D.政治制度建设蕴含着民主平等色彩 解析:C 本题主要考查秦朝郡县制。根据材料可知,郡县制下,秦人与山东六国人一样,均为帝国的臣民。这说明地缘关系取代血缘关系,C项正确,B项错误;郡县制的推行,标志着官僚政治取代贵族政治,但贵族等级制度依然存在,A项错误;秦朝确立的是专制主义中央集权制度,D项错误。 二、非选择题 13.阅读下列材料,回答问题: 材料一 在“家政统于家长” 的中国封建宗法制度下,不忠不孝是十恶之首。家长对子女不仅有主婚权,而且《大清律例》有关惩治“子孙违反教令”罪的条例中,已把处死权赋予封建家长了。直到新中国成立前,还有家族对“不贞”女子执行死刑的情况。家庭又把向国家交纳田税赋税以及服差役当作重要的责任,宗法制家庭成为维护封建国家的有力因素。随着一体化结构的强化,封建统治者也有意识地加强宗法制度。宋明以后,宗法制度的家族组织同构作用强化到这种地步,以至于在结构形态上也和国家社会组织一样由三个子系统组成。 ——金观涛、刘青峰《兴盛与危机——论中国 封建社会的超稳定结构》 材料二 直到晚清时期,传统的中国家庭同一个微型王国一样,家长拥有君主之权威,他有权实施家法并操纵家庭成员的生死大权。政府承认家庭的这种全能作用,而且不干涉家庭内部的父子、夫妻和兄弟姐妹之间的关系。但是,随着外国学说和政治哲学的传入,许多研究西学的学者开始推行这样一些基本观念:家长的权利逻辑上隶属于国家,个人拥有不可剥夺的、不受家长控制的权利;男女作为国家的基本分子,是平等的。这些观点,动摇着家庭关系的根基,在年轻人中间广为流行。 ——徐中约《中国近代史》 (1)根据材料一,指出古代中国家族制呈现出的基本特点。 (2)根据材料二并结合所学知识,分析中国家庭中家长地位受到冲击的原因。 解析:第(1)问,依据材料一,由“在‘家政统于家长’ 的中国封建宗法制度下”可知,以宗法制为依托;由“已把处死权赋予封建家长了”“还有家族对‘不贞’女子执行死刑的情况”可知,与封建等级制、伦理道德观紧密联系;由“宋明以后,宗法制度的家族组织同构作用强化到这种地步”可知,宋明时期空前强化。第(2)问,从内、外两方面分析,“外部”根据材料二“随着外国学说和政治哲学的传入”概括;“内部”从自然经济逐步解体、政治改革的推动、思想解放的潮流等方面分析。 答案:(1)特点:以宗法制为依托;与封建等级制、伦理道德观紧密联系;宋明时期空前强化。 (2)原因:近代中国国门洞开,西方民主、平等和自由思想的传入;近代中国思想解放潮流的兴起与发展,传统儒学遭受越来越严峻的挑战;政治变革的推动;自给自足自然经济的逐步解体。 14.阅读材料,回答问题: 材料一 晋献公曾祖父(非嫡长子)被封到曲沃(自然条件好),农业发展很快,力量壮大起来。经过七十年时间,晋献公曾祖父、祖父、父亲三代将晋国国君消灭。西周天子对此违反宗法制度的行为束手无策。晋献公即位后,地位不稳,公族(大宗国君亲族)势力强大,威胁到国君。于是,晋献公将同姓的公族消灭屠杀殆尽。从此晋国不再立公子、公孙为贵族,史称“晋无公族” 。虽然消除了公族内部对君位的威胁,可是这样一来,政权就渐渐落到卿大夫手中。这种卿权坐大的现象在秦国却并不严重。晋国的卿权强大,发展到极致便是韩赵魏三家分晋,强大统一的晋国顷刻间消失了。卿权坐大是春秋时期历史的必然,但发生在晋国等少数诸侯国中又是历史的偶然。 ——王立群《读史札记》 材料二 恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某个国家!这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果把这个人去掉,那时就会需要有另一个人来替代他,并且这个替代者是会出现的,不论好一些或差一些,但是最终总是会出现的。 ——《马克思、恩格斯选集(第4卷)》 根据材料并结合相关历史背景,试从历史的必然与偶然的角度解析晋国解体的原因。 解析:据材料“西周天子对此违反宗法制度的行为束手无策”得出在政治上,宗法制度遭到破坏;据材料“农业发展很快,力量壮大起来”得出在经济上,井田制在不断瓦解;结合所学得出在文化上,礼崩乐坏;据材料“卿权坐大是春秋时期历史的必然”得出最终三家分晋只不过是周王朝走向解体的一个缩影,它是当时历史发展的必然。据材料“晋献公将同姓的公族消灭屠杀殆尽”得出,晋献公将同姓的公族消灭殆尽,导致“晋无公族”,削弱了其统治的宗族支持基础;据材料“发生在晋国等少数诸侯国中又是历史的偶然”得出,“晋无公族”是晋国卿权坐大和晋国走向解体的偶然因素。 答案:原因:在政治上,宗法制度遭到破坏;在经济上,井田制在不断瓦解;在文化上,礼崩乐坏。最终三家分晋只不过是周王朝走向解体的一个缩影,它是当时历史发展的必然。 晋献公将同姓的公族消灭殆尽,导致“晋无公族” ,削弱了其统治的宗族支持基础,这是晋国卿权坐大和晋国走向解体的偶然因素。查看更多