- 2021-08-27 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2018-2019学年浙江省余姚中学高一上学期期中考试历史试题

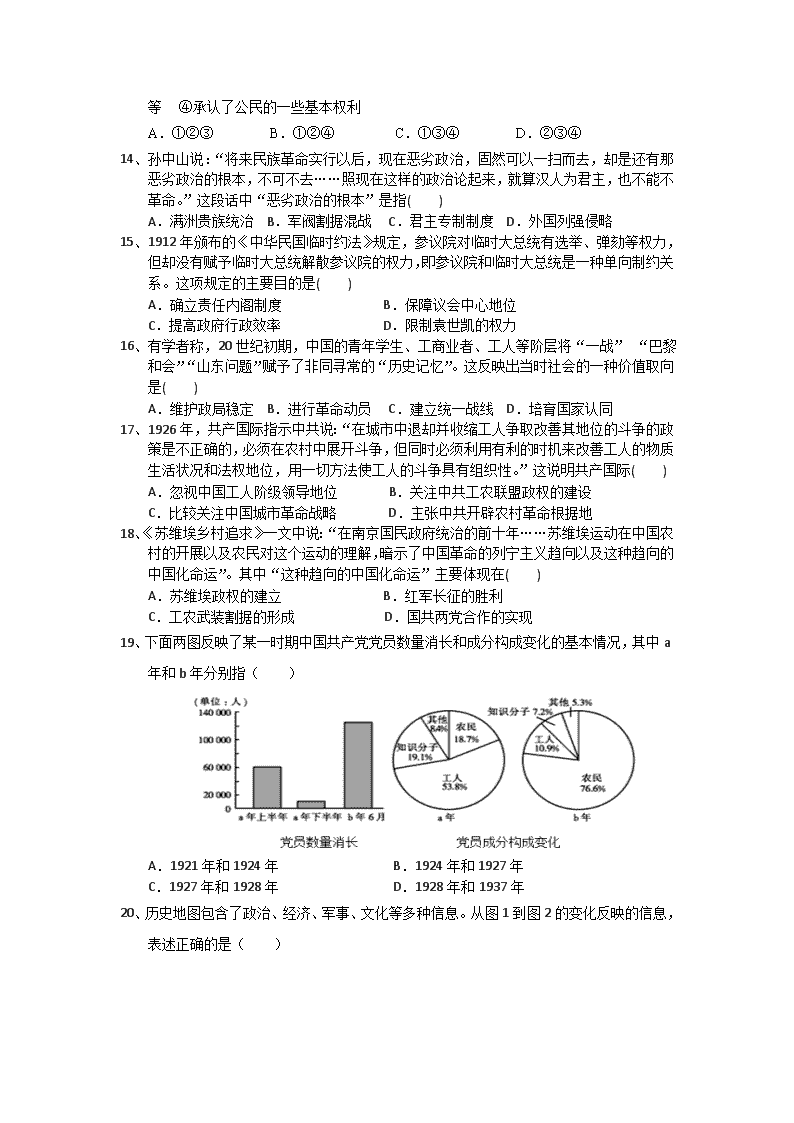

2018-2019学年浙江省余姚中学高一上学期期中考试历史试题 一、 选择题(本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。) 1. 商汤以夏桀“弃捐在帝之恩刑,推蹶它王之法籍”,方以“有夏多罪,天命殛(杀死)之”为词进行征伐;周武王伐纣也以纣“自弃其先祖肆祀不答”作为兴兵的理由之一。这些做法反映了当时 A.以不行宗法作为开战说辞 B.王朝更替须得到先祖支持 C.中华民族的核心文化形成 D.统治者利用尊祖崇礼观念 2. 唐德刚在《晚清七十年》中提出“历史三峡论”,将四千多年来中国政治形态变迁分为封建、帝制和民治三大阶段。其中“封建”阶段我国政治制度的主要特点是 A.政权和族权互为表里 B.专制王权披上神权外衣 C.中央对地方直接控制 D.思想统一促进政治统一 3.“建设服务型政府”和“让权力在阳光下运行”成为当前我国科学推进地方行政管理体制改革的新口号。纵观历代地方行政机构变迁。下列不属于其变迁规律的是 A.中央集权是推动地方行政机构变迁的主因 B.沿袭为主、变革为辅是历代地方行政机构变迁的主线 C.县作为地方行政层级的基层组织,具有相对稳定性 D.地方行政机构的权力不断增强,巩固了多民族国家的统一 4、 刘文瑞教授在《中国政治制度史纵论》一书中写道:“秦汉的三公九卿制中,政府官员明显具有皇帝家仆性质:……明清取消宰相制,皇帝直接指挥六部,把家族式统治扩大到整个国家机器。”依据材料的观点推断,隋唐三省六部制的鲜明特点应该是 A.皇权专制得到进一步强化 B.削除了皇帝“家仆”对皇权的威胁 C.建立了以皇权为中心的中央政权组织 D.中央集权的统治进一步巩固 5、 赵翼《陔馀丛考》载:“至元设行中书省于各路,遂又移为方州之名,曰各直省也。然行省之称,亦不自元始。金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方。”由此说明( ) A.行省因防御元兵而设 B.行省制度开启于金代 C.地方官制具有继承性 D.行省为流动的中书省 6、清末御史张瑞荫的一份奏折中说:“自设军机处,名臣贤相不胜指屈,类皆小心敬慎,奉公守法。其弊不过有庸臣,断不至有权臣,……军机处虽为政府,其权属于君;若内阁,则权属于臣。”这说明军机处 A.加强了中央集权 B.扩大了统治基础 C.削弱了内阁的权力 D.防止了大臣专权 7、 康熙十六年设立的南书房逐步形成为权力中心,“非崇班贵檩、上所亲信者不得入”。康熙十三年颁布谕旨:“著将翰林院、詹事府、国子监官员,每日轮四员,入直(值)南书房。”从而将初期只有两名入值大臣的南书房改为一次选四名入值。这一做法有利于( ) A.防止南书房入值大臣擅权 B.协调满汉贵族之间的关系 C.利用不同机构以分权制衡 D.扩大南书房参与决策的权力 8、 鸦片战争后,清政府认为,“这些说不同的语言并有着奇怪习俗的夷人应该获准管理自己——以显示中国的宽宏大量,并减轻管辖他们的任务。”下列条款与此意思相符的是 A.“英商进出口货物缴纳的关税税率,中国须同英国商定” B.“允许英国人在通商口岸租赁土地、房屋、永久性居住” C.“英人如何科罪,由英国议定章程、法律发给管事官照办” D.“将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾” 9、20世纪初期,某杂志刊发文章说:“俄虎、英豹、德法貔、日豺,眈眈逐逐,露爪张牙,环伺于四千余年病狮之旁。割要地,租军港,以扼其咽喉;开矿山,筑铁路,以断其筋络。”材料描述了列强( ) ①疯狂地毁坏中华文明遗产 ②纷纷掀起瓜分中国的狂潮 ③向中国倾销商品掠夺原料 ④在中国开矿筑路攫取利润 A. ①③ B.②④ C.①②③ D.②③④ 10、近代诗人黄遵宪有诗云:“城头蓬蓬雷大鼓,苍天苍天泪如雨,倭人竟割台湾去…….成败利钝非所睹,人人效死誓死拒,万众一心谁敢侮?”该诗句反映的历史事件是( ) A.爱国官兵在黄海海战中迎击日军 B.徐骧、丘逢甲领导义军斗争 C.康有为领导“公车上书”运动 D.民族资本家提倡“实业救国” 11、近代有人在一场战役前分析:“上海是中国的文化经济中心,外国租界多,是国际观瞻的战略要地,不打就退,政治影响太坏,弄不好就会被戴上卖国贼的帽子。……江浙水网地区,敌军的现代化武器用不上。还有人说,我们在上海打起来,可以使敌军整个战略轴线发生改变,让敌军从‘由北而南’的俯攻之态改变成‘由东向西’的仰攻,丧失其主宰战场的时机。”以下说法正确的是 A.该战役发生在解放战争时期 B.该战役使我军战略初步实现 C.该战役发生时列强武力干涉 D.该战役中我军大胜敌军 12、抗日战争唤起了全民族的危机意识和使命意识。在抗日战争中,军队和老百姓相结合,武装斗争与非武装斗争相结合,前方斗争和后方斗争相结合,公开斗争与隐蔽斗争相结合。海外华侨也积极投身于抗日战争。敌后军民广泛开展伏击战、破袭战、地雷战、地道战、麻雀战等,创造了人类战争史上的奇观。根据上述材料,从下面选取一组与之对应的关键词 A.民族觉醒 民族团结 全民抗战 B.使命意识 敌后军民 汪洋大海 C.危机意识 武装斗争 战争奇观 D.军民结合 敌后军民 人民战争 13、下面为清末“新政”和“预备立宪”时期制定的《钦定宪法大纲》的部分内容,其与《中华民国临时约法》的共同点有( ) 臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版、结社等事,均准其自由 臣民之财产及居住,无故不加侵扰 选举用投票之法 一次内阁不得解散两次国会 君上有统治国家之大权……以议院协赞立法,以政府辅弼行政,以法院遵律司法 ①采用内阁制的组织形式 ②体现了一定的分权思想 ③规定主权在民,人民一律平等 ④承认了公民的一些基本权利 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 14、孙中山说:“将来民族革命实行以后,现在恶劣政治,固然可以一扫而去,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去……照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命。”这段话中“恶劣政治的根本”是指( ) A.满洲贵族统治 B.军阀割据混战 C.君主专制制度 D.外国列强侵略 15、1912年颁布的《中华民国临时约法》规定,参议院对临时大总统有选举、弹劾等权力,但却没有赋予临时大总统解散参议院的权力,即参议院和临时大总统是一种单向制约关系。这项规定的主要目的是( ) A.确立责任内阁制度 B.保障议会中心地位 C.提高政府行政效率 D.限制袁世凯的权力 16、有学者称,20世纪初期,中国的青年学生、工商业者、工人等阶层将“一战” “巴黎和会”“山东问题”赋予了非同寻常的“历史记忆”。这反映出当时社会的一种价值取向是( ) A.维护政局稳定 B.进行革命动员 C.建立统一战线 D.培育国家认同 17、1926年,共产国际指示中共说:“在城市中退却并收缩工人争取改善其地位的斗争的政策是不正确的,必须在农村中展开斗争,但同时必须利用有利的时机来改善工人的物质生活状况和法权地位,用一切方法使工人的斗争具有组织性。”这说明共产国际( ) A.忽视中国工人阶级领导地位 B.关注中共工农联盟政权的建设 C.比较关注中国城市革命战略 D.主张中共开辟农村革命根据地 18、《苏维埃乡村追求》一文中说:“在南京国民政府统治的前十年……苏维埃运动在中国农村的开展以及农民对这个运动的理解,暗示了中国革命的列宁主义趋向以及这种趋向的中国化命运”。其中“这种趋向的中国化命运”主要体现在( ) A.苏维埃政权的建立 B.红军长征的胜利 C.工农武装割据的形成 D.国共两党合作的实现 19、下面两图反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,其中a年和b年分别指( ) A.1921年和1924年 B.1924年和1927年 C.1927年和1928年 D.1928年和1937年 20、历史地图包含了政治、经济、军事、文化等多种信息。从图1到图2的变化反映的信息,表述正确的是( ) A.革命中心:从北方到南方 B.政权性质:从抗日民主政权到工农民主政权 C.主要矛盾:从阶级矛盾为主到民族矛盾为主 D.军队名称:从国民革命军到工农红军 21、《共同纲领》在新中国历史上具有重要地位,因为它( ) A.确立了国家性质 B.确定了依法治国的方针 C.由全国人民代表大会制定 D.规定了社会主义建设的总目标 22、毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的开幕词中指出:我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。对此理解正确的是:①中国人民推翻了帝国主义、官僚主义、封建主义三座大山;②国民党在大陆的势力被彻底清除;③建立了人民民主专政;④建立了人民代表大会制度。 A、①②④ B、①③④ C、①③ D、②③ 23、1954年,周恩来指出:“中国人民政治协商会议今后需要在中国共产党领导下,继续作为团结全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体、国外华侨和其他爱国民主人士的人民民主统一战线的组织,发挥它应有的作用。”这段话的背景是( ) A.过渡时期总路线的制定 B.一五计划的超额完成 C.第一届全国人大的召开 D.中国共产党第八次全国代表大会召开 24、《1957年3月25日,周恩来在谈及民族区域自治制度时说:“中国如果采取联邦制,就会在各民族间增加界墙,增加民族纠纷。因为我国许多少数民族同汉族长期共同聚居在一个地区,有些地区……汉族都占很大比重,若实行严格的单一民族的联邦制,很多的人就要搬家……所以我们……要实行民族区域自治的政策。”对此材料的理解,正确的是( ) ① 联邦制不利于各个国家的民族团结与发展 ② 在民族聚居区都要实现民族区域自治 ③ 民族区域自治制度是由我国历史与国情决定的 ④ 实现民族区域自治,有利于民族团结,有利于社会稳定 A.①② B.①②③ C.②③④ D.③④ 25 、第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议决定:各级人民代表大会及县级以上各级人民代表大会常务委员会选举或者决定任命的国家工作人员,以及各级人民政府、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员,在就职时应当公开进行宪法宣誓,这一决定 A.加强了人民民主监督作用 B.体现了社会主义原则 C.表明我国民主制度的完善 D.有利于增强法制意识 26、1950年5月,蒋介石在台湾发表的《告台湾同胞书》中提出对大陆“一年准备,两年反攻,三年扫荡,五年成功”。1979年元旦中华人民共和国全国人大常委会也发表了《告台湾同胞书》,宣布“争取和平统一”。这两份《告台湾同胞书》都( ) A.有利于国家的和平统一 B.反映了国共关系走向缓和 C.以“一个中国”为前提 D.反映两岸人民的共同要求 27、在广泛吸收香港各界人士意见的基础上,全国人民代表大会制定了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》,下列各项不属于该法的基本原则的是( ) A.“一国两制” B.“民族自决” C.“港人治港” D.“高度自治” 28、1954年4月29日,法国《解放报》发表文章指出:“亚洲的重要力量全部显示出来了。”文章所评述的事件及其重要成果是 A.不结盟运动——第三世界国家联合反对霸权主义 B.日内瓦会议——达成了恢复印度支那和平问题的决议 C.和平共处五项原则的提出——成为解决国际问题的基本准则 D.亚非会议——周恩来提出“求同存异”的方针,促成会议圆满成功 29、握手,是人类文明发展到一定阶段的产物世界舞台上“巨人”的握手,有时会引起国际社会的“震动”。对以下三幅图片的“握手”,解读正确的有 图1 (20世纪50年代初) 图2(20世纪70年代初) 图3(21世纪初) ①图1握手的主角是斯大林与毛泽东,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策 ②图2握手的主角是尼克松与毛泽东,中美两国正式建交 ③图3握手的主角是五大常任理事国首脑,中国积极开展以联合国为中心的多边外交 A. ①②③ B.①② C.②③ D.①③ 30、我国现在正在全力进行和谐社会的建设, 提倡科学发展观, 古人也认为“ 君子和而不同” , 含义是“ 和谐而又不千篇一律, 不同而又不互相冲突; 和谐以共生共长, 不同以相辅相成“ 。新中国建立初期成功运用这一思想的外交政策或事件是 ( ) (1)提出和平共处五项原则(2)进行“ 抗美援朝、 保家卫国”的正义战争 (3)提出求同存异的方针(4)邀请尼克松访华, 中美建交 A.(1)(2)(3) B. (1)(3)(4) C. (1)(3)D. (1)(2)(3)(4) 31、1971 年,周恩来在接见来访的美国乒乓球代表团时说:“你们这次来,打开了两国人民友谊的大门。”这反映出当时中美关系解冻的特点是 A、官方交流 B、高层互访 C、以民促官 D、经贸引路 32、读下列“历届联大讨论恢复中国在联合国合法权利时支持中国票数增长示意图”, 据此图分析,理解错误的是 A.恢复中国在联合国的合法席位是大势所趋 B.第三世界的力量迅速崛起 C.西方国家放弃了长期以来敌视中国的政策 D.中国的国际地位日益提高 33、《中美联合公报》中美方声明:“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。”中美《关于建立外交关系的联合公报》中美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府,台湾是中国的一部分。两则公报的共同点有 A.是20世纪70年代新中国外交突破的关键 B.认为台湾是中华人民共和国的一部分 C.承认一个中国的原则 D.推动了新中国第三次建交高潮 34、到2006年底,有1478名来自中国的维和军事人员参与联合国维和行动,用自己的实际行动展示了中国热爱和平、积极履行国际法义务的负责任大国形象。它反映出新时期我国外交政策的特点之一是 ( ) A. 奉行独立自主的和平外交政策 B. 重视经济外交和不结盟外交 C. 重视同世界大国建立不同类型的“伙伴关系” D. 开展以联合国为中心的多边外交,维护世界和平与发展 35、在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时,习近平先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。“一带一路”建设也是基于新安全观的周边外交大战略,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想。由此可见,新时期我国对外政策的特点包括( ) ①积极开展睦邻友好交往 ②积极参与地区合作与交流 ③积极开展以联合国为中心的多边外交 ④反对霸权主义,维护世界和平 A. ①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 二、非选择题(本大题共3小题,共30分) 36.钱穆认为,每一项制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。无论如何变,一项制度背后的本源精神所在,即此制度之用意的主要处仍可不变。阅读材料,回答问题。 材料一 周有天下,裂土田而瓜分之,…… 陵夷迄于幽、厉,王室东徙,而自列为诸侯。厥后问鼎之轻重者有之,射王中肩者有之……天下乖戾,无君君之心。余以为周之丧久矣,徒建空名于公侯之上耳。得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?遂判为十二,合为七国,威分于陪臣之邦,国殄(灭亡)于后封之秦,则周之败端,其在乎此矣。 ——柳宗元《封建论》 材料二 他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 材料三 (它)就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事。如是则地方绝无权,权只在中央。元代是有中央无地方的,中国只是其征服地,像英国的香港。 ——钱穆《中国历代政治得失》 (1)材料一论述的是什么制度?材料一反映出该制度实施产生了什么后果?(3分) (2)材料二中秦始皇设置的“若干行政区”主要指哪一制度?同材料一的制度比较,其主要特点是什么?(3分) (3)材料三中钱穆论述的是哪一制度,钱穆认为该制度的缺点是什么?(2分) (4)依据上述材料,指出秦以后中国古代地方行政制度的“本源精神”是什么?(2分) 37.(10分)从专制到民主是人类社会政治发展的潮流。阅读下列材料: 材料一 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。 ——钱穆《中国历代政治得失》 材料二 第一条 中华民国由中华人民组织之。第二条 中华民国之主权属于国民全体。……第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。 ——《中华民国临时约法·总纲》 材料三 中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗的局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,形成稳定的关键。 ——(美国)约翰·奈斯比特《中国大趋势》 请回答: (1)据材料一并结合所学知识,举例说明明清两代“政治是专制的”,并分析其消极影响。(3分) (2)据材料二,概括《临时约法》主要内容。结合所学知识,分析其进步意义。(3分) (3)结合所学知识,指出材料三中“一党体制”指的是现代中国的什么制度?据材料三指出其作用。(3分) (4)综合上述材料,谈谈你对政治制度发展的认识。(1分) 38、阅读下列材料: 材料一 世界各国不分大小强弱,不论其制度如何,是可以和平共处的。各国人民都应该有选择国家制度和生活方式的权利,不应该受到其他国家的干涉。 材料二 如果这些原则能为一切国家所遵守,则社会制度不同的国家的和平共处就有了保证,而侵略干涉内政的威胁和对于侵略干涉内政的恐惧就将为安全感和互信所代替。 ——《中华人民共和国对外关系文件集》第3集 材料三 亚非绝大多数国家和人民,自近代起都曾受过,并且现在仍然受者殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的,从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就容易互相了解和遵重.互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧,互相排斥和对立。会议应该将这些共同愿望和要求肯定下来,这是我们中间的主要问题。 一一引自周恩来在亚非会议上的讲话 请回答: (1)根据材料一、二说出这些原则的具体内容。这些原则在国家事务中有何意义?(5分) (2)结合所学知识,分析材料三周恩来是在怎样的背景下发表上述讲话的?(2分) (3)讲话中指出的亚非国家和人民的共同之处是什么? 用最少的字概括讲话的精神。(3分) 高一历史答案 DADAC DACBB BABCD DCCCC ACCDD CBBDC CCCDB 36.(1)分封制。(1分)王室衰微,诸侯争霸,最终导致周王朝的灭亡。(2分) (2)郡县制。(1分)形成了中央对地方的垂直管理;郡县长官由皇帝任免,不得世袭。(2分) (3)行省制;(1分)地方无权,权只在中央(有中央无地方)。(1分) (4)加强中央集权,防范地方割据势力。(2分) 37【答案】(1)举例:明朝废丞相、设内阁;清朝设立军机处。(2分) 影响:严重阻碍了中国社会进步,造成中国近代落后局面。(1分,言之成理即可得分) (2)内容:主权在民;三权分立。(2分) 意义:是中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。(1分) (3)制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(1分) 作用:避免陷入政党争斗局面;是实现现代化的保障;是形成稳定的关键。(2分,任答其中两点2分) (4)认识:专制到民主是人类政治发展趋势;政治制度变革必须与其国情相适应;民主具有多样性。(1分,任答其中一点1分,言之成理即可得分) 38答案 (1)和平共处五项原则。(1分)这些原则是:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。 (2分) 这些原则超越了意识形态和社会制度的差异,在国际上产生越来越广泛的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。(2分) (2)帝国主义仇视和阴谋破坏这次会议,会上有些国家怀疑甚至攻击中国,面对会议可能走上岔道的危险,周恩来发表上述讲话。 (2分) (3)共同之处:受者殖民主义所造成的灾难和痛苦,要解除殖民主义痛苦和灾难,维护民族独立,发展民族经济。(2分)“求同存异”。(1分)查看更多