- 2021-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 21页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2021届一轮复习通史版第2讲 先秦、秦汉时期的经济文明学案

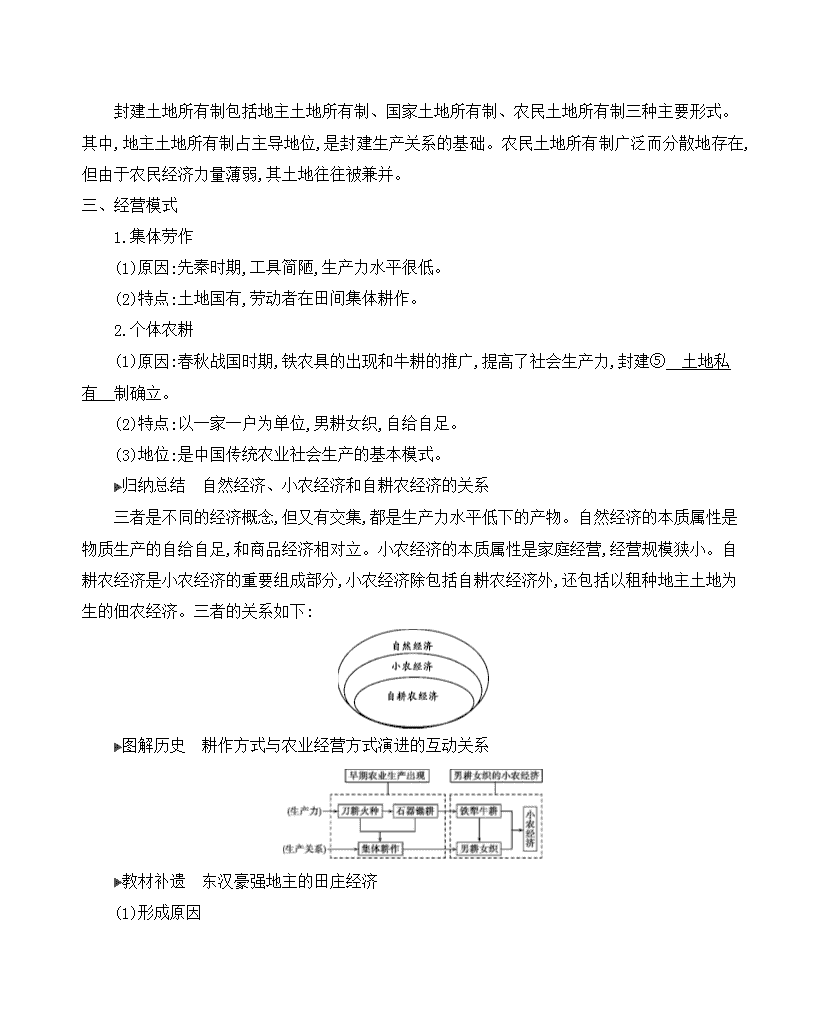

第2讲 先秦、秦汉时期的经济文明 先秦、秦汉时期的经济 (1)从刀耕火种到铁犁牛耕;(2)从土地国有制到土地私有制的转变;(3)小农经济的形成和发展;(4)“工商食官”与“抑商”政策和商业的发展;(5)手工业的发展;(6)“丝绸之路” 考点一 先秦、秦汉时期的农业 一、耕作方式的进步 1.原始社会,以① 刀耕火种 为基本耕作形式。 2.春秋战国时期,② 铁犁牛耕 的传统耕作方式形成。 3.在汉代,牛耕逐渐普及全国。 二、土地制度 1.商周时期:实行③ 井田制 ,土地实际归国王所有。 2.战国时期:商鞅变法时,废井田,开阡陌,从法律上肯定了土地的④ 私人占有 ,土地私有成为土地兼并的根源。 3.汉代:土地买卖成为地主扩大地产的主要途径。租佃现象比较普遍。豪强地主控制下的田庄经济发展。 误区警示 封建土地所有制与地主土地所有制 封建土地所有制包括地主土地所有制、国家土地所有制、农民土地所有制三种主要形式。其中,地主土地所有制占主导地位,是封建生产关系的基础。农民土地所有制广泛而分散地存在,但由于农民经济力量薄弱,其土地往往被兼并。 三、经营模式 1.集体劳作 (1)原因:先秦时期,工具简陋,生产力水平很低。 (2)特点:土地国有,劳动者在田间集体耕作。 2.个体农耕 (1)原因:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的推广,提高了社会生产力,封建⑤ 土地私有 制确立。 (2)特点:以一家一户为单位,男耕女织,自给自足。 (3)地位:是中国传统农业社会生产的基本模式。 归纳总结 自然经济、小农经济和自耕农经济的关系 三者是不同的经济概念,但又有交集,都是生产力水平低下的产物。自然经济的本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立。小农经济的本质属性是家庭经营,经营规模狭小。自耕农经济是小农经济的重要组成部分,小农经济除包括自耕农经济外,还包括以租种地主土地为生的佃农经济。三者的关系如下: 图解历史 耕作方式与农业经营方式演进的互动关系 教材补遗 东汉豪强地主的田庄经济 (1)形成原因 a.累世公卿的豪族把持着东汉从中央到地方的政权。 b.追随刘秀的开国功臣既是朝廷新贵,又是地方豪强。 c.土地兼并现象严重,豪强地主占有大量田地和人口。 (2)特点 a.它是一种政治和经济结合的社会基层单位。 b.田庄的内部,是自给自足的自然经济。 c.田庄里,地主和劳动者聚族而居,带着浓厚的宗法色彩。 d.劳动者称“徒附”“宾客”,农民对地主的人身依附关系比西汉时期有所加强。 e.田庄还拥有私家武装,是维护豪强地主统治的武装力量,在一定条件下,又可能转化为武装割据的力量。 (3)影响 a.是东汉政权的统治基础。 b.容易形成地方割据势力,是东汉末年封建国家分裂的社会根源。 c.使政治更加黑暗,统治日趋腐朽,阶级矛盾日益尖锐。 四、水利工程 1.战国时期:李冰主持修建⑥ 都江堰 ;郑国主持修建郑国渠。 2.汉代:关中农民创造了⑦ 井渠 ;东汉王景治理黄河。 探究点 具有田园情趣的小农经济 ◆史料实证 史料1 宗法制的封闭性是为了家族的“肥水不外流”,而在沉重的赋税负担和激烈的土地兼并下,宗法制则起有强化、自保家族生存的作用。在这种背景下,①依靠男耕女织,实现自给自足,更具有抵御破产风险,维护家族利益的作用。所以自给自足的生产与消费方式,也成为农民狭隘的生产目的,②客观上也割裂了小农家庭与社会的广泛联系,将自己封闭在一个与世无争的狭小空间里。……小农经济的男耕女织的家庭生产方式,使自己所需的两种必不可少的生活资料即衣、食得以自给自足,从而极大地③减轻了对社会和外界的依赖,避免与社会过多联系。 ——朱筱新《论中国古代小农经济的形成及特点》 史料2 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,④治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻,四时之间亡日休息。又⑤私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此。尚复被水旱之灾,⑥急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,亡者取倍称之息,于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者矣。 ——晁错《论贵粟疏》 ◆史料解释 (1)史料1属于现代评论史料。在理解史料时应将史料按照句号分层,明确每一层所要表达的意思。史料整体说明了小农经济的特点与影响,①表明了小农经济的特点,②③表明了其影响。 (2)史料2属于文献史料。通过阅读史料可知晁错论述的主题是小农经济下农民非常辛苦,致使小农破产的因素有很多。④⑤⑥体现了影响小农经济发展的不利因素。 ◆史料运用 (1)依据史料2,归纳威胁小农经济稳定的非自然的主要因素。 提示 赋税徭役、人情往来、养家糊口的负担、高利贷的盘剥。 (2)综合史料1、2,概括中国古代小农经济的特点及其影响。 提示 特点:分散、孤立、封闭;以家庭为单位、男耕女织;自给自足、生产目的狭隘;占有小块土地、规模小;具有脆弱性;等。 影响:凝聚宗族,维护家族利益;割裂了与社会的联系;减轻了对外界的依赖。 ◆史论归纳 中国古代小农经济的特点、影响其发展的因素及其影响 1.中国古代小农经济的特点 (1)分散性:以家庭为生产、生活单位,一家一户分散经营。 (2)封闭性:农业与家庭手工业相结合,男耕女织。 (3)狭小性:小农经济狭小的生产规模和简单的性别分工,使其很难扩大再生产。 (4)脆弱性:自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,统治者的剥削压榨和天灾战乱都容易导致其破产。 (5)保守性:相对简单的生产工具和容易满足的社会心理状态。 (6)自足性:生产的主要目的是满足自家生活需要和缴纳赋税。 2.影响小农经济发展的因素 (1)有利因素 ①生产工具的改进和使用:如铁农具、牛耕的普及。 ②农民自身因素:拥有一定的生产资料,生产积极性提高;努力提高耕作技术,尽可能提高单位面积产量。 ③封建政府的扶植:采取重农政策,注意减轻农民负担,扶植小农经济。 (2)不利因素 ①小农经济经营规模小,条件简陋,受到封建地主阶级的沉重剥削,始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态。 ②在历代封建王朝的后期,随着统治的腐败,每遇灾荒瘟疫,小农经济都面临着破产的危险。 3.多元视角认识小农经济的影响 (1)政治视角:小农经济的分散性是中央集权制度存在的必要性和经济基础。 (2)经济视角:小农经济自给自足的特点是“重农抑商”政策和“闭关锁国”政策实施的根源;小农经济的脆弱性,要求统治阶级抑制商业,防止商业与农业争夺劳动力。 (3)科技文化视角:小农经济的发展,促进了与农业相关的科技的发展,体现了中国古代科技实用性、实践性的特点;同时,小农经济规模的狭小性也决定了中国古代科技无法实现根本性的突破;古代许多文学作品多是反映了小农经济下人们的理想和憧憬。 (4)民族心理与家庭伦理观念视角:小农经济下的中国农民具有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、自私、保守的特点;小农经济条件下,“重男轻女”“安土重迁”思想观念产生;同时也形成了中国古代注重孝道、重视加强邻里关系及家庭和睦的观念。 核心素养 从唯物史观的角度出发,了解农业是古代中国国家稳定的基础,小农经济取代原有的集体劳作是历史的进步,其对中国古代社会产生了深远影响。 1.(2018课标Ⅱ)西汉文景时期,粮食增产,粮价极低,国家收取的实物田租很少甚至免除,但百姓必须把粮食换成钱币,缴纳较高税额的人头税。富商大贾趁机操纵物价,放高利贷,加剧了土地兼并、农户流亡。这反映出当时( ) A.重农抑商政策未能实行 B.自耕农经济发展受阻 C.粮价低抑制了生产热情 D.富商大贾操纵税收 1.答案 B 材料中“土地兼并、农户流亡”说明当时小农破产的现象已很严重,表明自耕农经济发展受阻,故B项正确。西汉文景时期,政府大力推行重农抑商政策,故A项错误。材料并未体现粮价低抑制了当时农民的生产热情,故C项错误。富商大贾只是操纵物价,其并不能操纵税收,故D项错误。 2.(2019山东济南模拟)有农谚说:“立春晴一天,农夫好种田。”还有农谚说:“岁朝东北风,五禾大熟;岁朝西北风,大水害农功。”这些农谚( ) A.注重农业的理论性总结 B.没有科学可信性 C.对农业生产有指导作用 D.源于农民的无知 2.答案 C 我国古代对农业的总结是经验性总结,非理论性总结,故A项错误;古代农谚是农民对农业实践经验总结而形成的智慧结晶,故B项错误;这些农谚对农业生产有指导作用,故C项正确;农谚是农民在生产实践过程中总结出来的,故D项错误。 3.(2020湖北恩施高三联考)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( ) A.导致畜力与铁制农具的使用 B.抑制了手工业和商业的发展 C.促进了个体小农经济的形成 D.阻碍了大土地所有制的成长 3.答案 C 从材料信息可知,战国时期农业收益的增加可以养活更多的人,一定程度上可以减轻小农的生活压力,有利于个体小农经济的形成,故C项正确。 考点二 先秦、秦汉时期的手工业和商业 一、手工业 1.基本形态 (1)家庭手工业:作为农户的副业而存在,产品主要用来交纳赋税和家庭消费。 (2)私营手工业:主要生产供① 民间消费 的产品,以盈利为目的,产品投放市场。 (3)官营手工业:明中叶以前一直占据主导地位,主要特点为,其制作工艺水平代表了当时手工业的最高技术水平;其产品主要满足皇室和官府的需要;官营手工业技术的传承是② 封闭性 的,往往导致失传;匠户没有人身自由,他们的生产积极性和创造力受到限制。 2.发展概况 (1)纺织业:新石器时代,纺织技术已经萌芽,原料最初用的是麻和葛;商代有负责指导蚕桑生产的专职官员;在周代,妇女的纺织生产是“六职”之一;西汉政府设在长安的东西织室有数千工人,西汉时期中国丝绸远销欧亚,中国赢得了“③ 丝国 ”誉称。 (2)冶炼业:商代青铜器生产规模已经相当大;西周的④ 青铜铸造 工艺达到很高水平,青铜器大多作为礼制的象征,代表着权力和秩序;现在已知中国最早的人工冶炼⑤ 铁器 是春秋晚期的遗物;战国时期,炼钢和淬火工艺已经有所发展;汉代冶铁以煤炭做燃料,并发明了用水力作动力的鼓风装置——水排。 (3)陶瓷业:历史悠久,原始时代的彩陶已经表现出相当高的工艺水平。从商代中期到东汉晚期,是陶发展到瓷的过渡阶段;东汉末期已出现成熟的青瓷。 误区警示 家庭手工业的产品并非完全自给自足 家庭手工业作为农户的副业,其产品用途主要有三个:一是缴纳赋税;二是供自己消费;三是少量出售,贴补家用。 归纳总结 影响古代中国手工业发展的因素 市场因素、政府政策、社会环境、技术水平、传统文化观念等。 图解历史 古代手工业 教材补遗 “工商食官” 商周时期的官营手工业制度。“工”即官府控制下的手工业者,“商”是官商,他们在官府的监督、控制下劳动,由官府给以必需的生产原料和衣食等微薄的生活资源,称之为“食官”。职业世代相袭,没有经营、迁徙的自由,专为官府和贵族服务。 二、商业 1.商业活动 (1)远古:出现早期的商业交换。 (2)商代:商业初步发展。 (3)西周:货币需求数量增加,骨贝和铜贝流通。 (4)春秋战国时期:出现了富足的巨商和繁荣的商业中心。 (5)西汉时期:开通了陆上丝绸之路和⑥ 海上丝绸之路 ,中外贸易发达。 2.商业城市:战国时期,有的城市已经出现称作“市井”的商业区;据说,西汉长安城东、西有“⑦ 市井 ”九处,设有专门的管理机构,市有严格的时空限制。 三、“重农抑商”政策 1.含义:强调要发展农耕,限制商业和手工业的发展。 2.目的 (1)直接目的:确保赋役征派和地租征收。 (2)根本目的:维护专制主义国家政权的经济基础——自给自足的⑧ 自然经济 ;巩固封建统治的需要。 3.形成:⑨ 商鞅 变法明确规定了重农抑商的原则。此后,汉武帝实行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,向工商业者加重征税等措施,抑制富商大贾势力。 4.影响 (1)积极:促进了农业生产的发展,有利于社会的安定。 (2)消极:使社会经济活力受到压抑,新的经济因素和生产方式的萌芽长期得不到正常发育。 误区警示 重农抑商并非自古就有 重农抑商作为一种经济政策开始于战国时期的商鞅变法,并不是自古就有,春秋时期的管仲改革就重视工商业的发展;但在我国封建社会中,重农抑商政策贯穿始终,从来都没有彻底改变过。 探究点一 中国古代的有形名片——手工业 ◆史料实证 史料1 春秋时期,随着铁制工具的使用,公社及其所有制井田制度的内部量变,农业经济的发达,各国的手工生产有了进一步的发展。大凡礼器、兵器、车器之属的生产,国家设有工正、工师、工尹等官吏管理,各种手工业仍由官府控制,而一些日常生活用品,则由所谓“工肆之人”(《墨子·尚贤上》)、“百工居肆,以成其事”(《论语·子张》)的民间手工业者自产自销。 ——白寿彝主编《中国通史》 史料2 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。①从元稹《织女词》中“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见一斑。②一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。 ——摘编自白寿彝主编《中国通史》 ◆史料解释 (1)史料1中,第一句话反映了古代手工业发展的原因;第二句话反映了官营手工业和民间手工业的特点。 (2)史料2中,①②以古诗和事实论证了古代中国手工业工艺世代传习的特点。 ◆史料运用 (1)根据史料1及所学知识,概括春秋战国时期手工业生产的特点及其成因。 提示 特点:发展较快;官营手工业和民间手工业相结合,以官营为主;有专门的官员管理。 成因:铁制工具的使用;井田制度的破坏及新的土地制度的逐步确立;农业经济的发达。 (2)结合史料2及所学知识,指出中国古代手工业在技术传承上的特点及其成因。 提示 特点:世代传习(封闭性)。 成因:小农经济的封闭性、狭隘性;市场的狭窄。 ◆史论归纳 中国古代手工业概况 官营手工业 民营手工业 家庭手工业 管理方式 政府经营、大作坊生产 民间私人自主经营 家庭自主经营 产品用途 主要供皇家和政府使用 民间消费 主要用于家庭消费和交纳赋税 流通方式 不流通 流通 剩余部分出售 特点、地位 资金雄厚,规模经营,技术高超,不计成本,明中期以前占据主导地位,代表我国古代手工业最高水平 受到压制,曲折发展,明中期以后部分行业生产占据主导地位,明中后期出现了资本主义萌芽 与农业相结合,技术落后,生产分散,一直存在于社会生活中 探究点二 重农抑商政策下的汉代工商业 ◆史料实证 史料1 汉代晁错说:“商贾大者,积贮倍息,小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市,乘上之急,所卖必倍。故其男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必粱肉,亡农夫之苦,有阡陌之得。因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾。……此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。” 史料2 方今齐三服官作工各数千人,一岁费数巨万。……三工官官费五千万,东西织室亦然。 ——《汉书》 ◆史料解释 (1)以省略号为界,史料1可被分为两层,可分别从作者对商人和农民的态度进行分析,得出“重农抑商”政策的必要性。 (2)提取史料2关键信息,并分别从规模、人数和费用上分析汉代官营手工业的特点。 ◆史料运用 提示 晁错认识到了商业和商人的危害,主张推行重农抑商政策。 (2)史料2反映了汉代官营手工业的特点是什么? 提示 汉代官营手工业规模大,从业人员多,耗费大。 ◆史论归纳 1.秦汉时期商业发展的原因 (1)秦始皇统一中国后,统一货币、度量衡,修建驰道,有利于商业的发展和国家的统一。 (2)汉代“开关梁,弛山泽之禁”,一定程度上促进了商业的发展。 (3)秦汉时期大一统局面和农业、手工业的发展推动了商业的发展。 (4)两汉时期开通了陆上和海上丝绸之路,中外贸易发展起来。 2.古代中国“重农抑商”的表现 (1)统治者反复强调农业为本,商业为末,形成轻视商人的价值取向。 (2)在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。 (3)强化户籍管理,限制人口流动。 (4)多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税、国家垄断经营等方式打击商人。 1.(2019山东淄博模拟)史载,“(秦汉时期)齐带山海,膏壤千里,宜桑麻,人民多文彩布帛鱼盐”。鲁地“地狭民众,颇有桑麻之业”,“齐、鲁千亩桑麻”。这表明当时齐鲁地区( ) A.具有发展海洋贸易的有利条件 B.具备手工纺织业发展的客观条件 C.政府鼓励种植桑麻等经济作物 D.铁器牛耕推动了当地的农业生产 1.答案 B 材料反映了齐鲁地区广种桑麻,与发展海洋贸易无关,故A项错误;由材料信息可知,齐鲁地区广种桑麻,为手工纺织业发展提供了客观条件,故B项正确;据材料中“膏壤千里,宜桑麻”“地狭民众”可知,齐鲁地区广种桑麻主要受自然地理环境影响,故C、D两项错误。 2.(2017课标Ⅱ)下图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了( ) A.区域位置影响商贸发展 B.争霸战争促进经济交往 C.交通条件决定地方经济状况 D.城市规模扩大推动商业繁荣 2.答案 A 本题为历史地图材料型选择题,题中所示为春秋战国之际局部示意图,并设置了范蠡、子贡在当时经商致富的历史情境,要求学生对这一历史情境作出合理客观的解释,间接考查了历史解释这一核心素养。从示意图上看,陶位于济水岸边,曹、宋、鲁三国交界地带,“天下之中,诸侯四通”,这种地理位置和交通条件非常适合经商。据此分析可知,A项符合题意。题中图文材料未涉及争霸战争及城市规模,故B、D两项均可排除。交通条件可以影响一个地方的经济状况,但不是决定因素,C项表述错误。 3.(2020湖南长沙高三调研)汉赋《蓝赋》记载:“余就医偃师,道经陈留。此境人皆以种蓝染绀(织物染料作物)为业。蓝田弥望,黍稷不植。”这在一定程度上说明( ) A.汉代纺织业形成了一定规模 B.汉代商品经济高度发达 C.汉代中原较少种植粮食作物 D.汉代农业专业化成为主流 3.答案 A 材料“此境人皆以种蓝染绀(织物染料作物)为业”说明汉代时期纺织业形成了一定规模,故选A项。 记知识结构 背史论术语 (1)中国是世界上农业的发祥地之一。从刀耕火种到铁犁牛耕,随着生产工具不断改进、生产技术日益完善和水利工程的不断兴建,精耕细作的农业生产体系在中国形成并日益成熟。 (2)以家庭为单位从事生产劳动,“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式,成为中国封建社会生存和发展的经济基础。 (3)中国古代的土地制度随着社会发展而不断变化。商周时期的井田制是一种奴隶社会的土地国有制。从春秋战国时起,封建土地私有制逐渐取代土地国有制,成为中国古代土地制度的基本形态。 (4)中国古代素以手工业发达著称,处于世界领先地位,多种经营形态并存,部门齐全,成就突出。但其始终作为农业的补充,处于附属地位。 (5)商周时期实行“工商食官”制度,春秋战国时期,官府控制商业的局面被打破,从商鞅变法开始,重农抑商政策逐渐成为经济指导思想,影响着中国封建经济的发展。 一、选择题 1.(2018课标Ⅲ)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图。据此可知,战国以前( ) A.铁制农具得到普遍使用 B.新疆地区与中原联系紧密 C.我国的冶铁技术已经相当普及 D.铁器分布可反映社会发展程度 1.答案 D 考古发现可以反映时代风貌。读图可知,战国以前,铁器主要分布在西北地区、黄河中下游地区和长江中下游地区,说明铁器分布可反映社会发展程度,故选D项。图中反映的是铁器发现地的分布情况,无法由此推断出铁制农具得到普遍使用,A项排除;汉代张骞通西域以后,丝绸之路开通,沟通了中原与今新疆地区的联系,故B项错误;材料中的铁器“不少是自然陨铁制作而成”,无法说明冶铁技术的普及,故C项错误。 2.(2019山东威海模拟)《汉书·食货志》在谈到先秦的农业生产时说,“种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜茹有畦,瓜瓠果蓏,殖于疆易,鸡豚狗彘,毋失其时”。这种生产体现的特点是 ( ) A.男耕女织 B.自给自足 C.精耕细作 D.因地制宜 2.答案 B 材料中没有体现“男耕女织”的生产特点,故A项排除;材料中种植五谷、树桑、种菜及养家畜等,体现了我国古代农业生产自给自足的特点,故B项正确;“精耕细作”在材料中没有体现,故C项排除;“因地制宜”的特点在材料中未涉及,故D项排除。 3.(2019广西柳州质检)西周时期,城市规划讲究中正有序。战国时期的《管子》一书中说:“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”战国时期的这种城市规划思想( ) A.反映了当时城市规划很混乱 B.促进了市坊分区制度的形成 C.说明城市以经济职能为主 D.打破了礼制对城市发展的束缚 3.答案 D 从材料信息可知,西周遵循周礼,城市规划讲究中正有序,《管子》则强调因地制宜规划城市,这种城市规划打破了礼制对城市发展的束缚,D项正确。“因天材,就地利”说明当时城市规划有标准,规划不混乱,A项错误;材料仅涉及对城市规划秩序的不同主张,没有涉及如何设置城市功能区(市:商业区;坊:居民住宅区),B项错误;材料中没有涉及城市的职能问题,且根据史实可知战国时期城市以政治职能为主,C项错误。 4.(2019江苏单科)据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了( ) A.井田制度松动 B.世袭制度解体 C.抑商政策弱化 D.礼乐制度崩坏 4.答案 A 本题考查古代中国的土地制度,旨在考查考生准确描述和解释历史事物特征的能力。试题以青铜器铭文内容为背景材料,考查史料实证和历史解释素养,引导学生从历史表象中发现问题,对历史事物之间的因果关系作出解释。 商周时期,一切土地属于国家,实际归国王所有,贵族没有土地所有权。从材料信息看,一位名叫矩的贵族用耕地换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰,这反映了井田制度松动,故选A项;材料信息未涉及世袭制度的变化,故B项错误;材料信息没有体现抑商政策,故C项错误;材料信息仅涉及矩换取“在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰”,无法说明礼乐制度崩坏,故D项错误。 5.(2019吉林长春模拟)“夫农,衣食之所由出也。生民之业,莫重焉。一夫之力,所耕百亩,养生送死,与夫出赋税、给公上者,皆取具焉。”材料反映出( ) A.重农抑商政策不利于工商业发展 B.小农经济具有一定的脆弱性 C.农业在国民经济中地位重要 D.自给自足是小农经济的特征 5.答案 C 材料“养生送死,与夫出赋税、给公上者,皆取具焉”反映出农业在国民经济中的重要地位,故C项正确。A、B、D三项所述材料均未涉及,故A、B、D三项排除。 6.(2020河北唐山高三联考)下图是汉代画像砖中的牛耕图。研究者发现,汉代二牛抬杠的耦犁中的铁铧由生铁铸造,比较笨重,需用两头牛才能拉得动。随着钢刃熟铁铁铧的出现和使用,一牛挽犁逐渐取代了耦犁。这表明( ) A.土地私有促进生产发展 B.技术进步推动耕作方式革新 C.人民群众推动历史发展 D.重农抑商政策有助于农业发展 6.答案 B 根据材料“随着钢刃熟铁铁铧的出现和使用,一牛挽犁逐渐取代了耦犁”可知是技术进步推动耕作方式革新,故选B项。材料未体现土地私有的促进作用,A项排除。材料未涉及人民群众推动历史发展,C项排除。材料未涉及重农抑商政策,D项排除。 7.2016年,在北京市通州区发掘出汉代渔阳郡路县城址和800余座战国至汉代墓葬,出土了钱币及大量陶屋、陶仓等随葬品。这些考古发现,有助于研究( ) ①秦汉时期郡县的设置状况 ②本区域古代农业发展状况 ③汉代手工业和商业发展情况 ④大运河对本区域交通的影响 A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④ 7.答案 A 本题考查战国至汉代政治经济状况。从题干中“汉代渔阳郡路县城址”可判断①符合题意;从题干中“出土了钱币及大量陶屋、陶仓等随葬品”可判断②③符合题意;④中的大运河开通于隋朝,与题干中的时间信息“汉代”不符。因此A项符合题意。 8.(2019天津文综)中国很多地区出土了大量青铜器,它们包含着丰富的历史文化内容。图片中的两件青铜器出土于同一地点,该地点位于地图中( ) A.① B.② C.③ D.④ 8.答案 C 本题以历史文物和历史地图为切入点,考查古代中国手工业的成就。通过展示两件青铜器,考查学生完整准确地解读历史信息、调动所学知识解决历史问题的能力,体现了时空观念、历史解释和史料实证的核心素养,引导学生了解并认同中华优秀传统文化,认识中华文明的历史价值。 由所学可知,材料展示的两件青铜器,是四川广汉三星堆遗址出土的文物,故C项正确。①②④皆不在四川境内,A、B、D三项错误。 9.(2017课标Ⅲ)《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( ) A.义利观发生根本改变 B.朝廷注重提高工商业者地位 C.经济得到恢复和发展 D.地方豪强势力控制了郡县 9.答案 C 本题以《史记》的记载为切入点,旨在考查解读文字材料、提取有效信息的能力。本题考查古代中国的经济。材料表明,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的许多人通过自己的努力和智慧致富,反映了当时经济得到了恢复和发展,故C项正确。人们致富并不能说明义利观发生根本改变,A项错误;西汉前期重农抑商政策得到强化,B项错误;材料说明人们靠努力和智慧致富,不能说明地方豪强势力控制了郡县,D项错误。 10.(2019广东广州模拟)下图为汉代画像砖的拓片,它反映了( ) A.小国寡民的生活图景 B.小农经济的生产模式 C.农民生活的殷实富足 D.棉纺织技术日渐成熟 10.答案 B 自秦汉以来中国建立起统一的中央集权国家,并非小国寡民,故A项错误;春秋战国以来形成了男耕女织的小农经济模式,与图片相符,故B项正确;小农经济的典型特征是自给自足,达不到殷实富足的程度,且材料无法体现,故C项错误;棉纺织业此时还未出现,故D项错误。 11.(2019河南焦作质检)《汉书·货殖传》记载富商罗裒“赂遗曲阳、定陵侯,依其权力,赊贷郡国,人莫敢负。擅盐井之利,期年所得自倍”。同时期,丞相张禹“内殖货财……多买田至四百顷”。材料主要反映出( ) A.盐铁官营制度开始实行 B.重农抑商政策发生转变 C.官商一体影响社会秩序 D.富豪专横威胁中央集权 11.答案 C 根据材料“赂遗曲阳、定陵侯,依其权力,赊贷郡国,人莫敢负”“丞相张禹‘内殖货财……多买田至四百顷’”可知,官商结合扰乱了正常社会秩序,故C项正确。 12.(2020广东茂名高三摸底)有专家指出,汉朝已不完全实行抑商政策,汉武帝、桑弘羊是因为重商而抑商,打击私商,培养官商,实行官商勾结。据此可知,上述做法( ) A.实质是官府对商业的垄断 B.使富商大贾控制了国家经济命脉 C.基本上没有真正地实行过 D.使商税成为国家财政的主要来源 12.答案 A 根据材料“重商而抑商,打击私商,培养官商,实行官商勾结”并结合所学可知,汉代的抑商政策实质上加强了官府对经济的垄断,A项正确。 二、非选择题 13.(2019安徽合肥模拟)历代王朝的商业政策蕴含着一以贯之的经济思想,但也会因时代变化而作出调整。阅读下列材料: 材料一 汉文帝变“抑商”政策为“惠商”政策。下令“开关梁,弛山泽之禁”。这些措施实行后,出现了“富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲”的隆盛局面。人民可以进入山泽自由樵采、捕捞,以补助生活。但文、景时期,“市井之子孙亦不得为官吏”的规定一直未取消。 材料二 在西汉中前期,出现了“用贫求富”的热潮。求富最有效的途径是经商。经商也有经商的学问,商人们把“求利”看作是人生的主要追求目标,有“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的说法。为了求利而总结的经验,有“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。此言末业贫者之资也”,还有“以末致财,用本守之”等。 ——以上材料均摘编自张传玺《简明中国古代史》 请回答: (1)据材料一,指出汉文帝“惠商”政策的做法和成效。结合所学知识,概括指出战国时期至汉文帝统治前期“抑商”政策的主要目的及其经济后果。(12分) (2)据材料二,概述西汉中前期的“求富”观念。(6分) (3)据上述材料并结合所学知识,简要说明“抑商”和“惠商”的关系。(6分) 13.答案 (1)做法:取消关卡和禁令。(允许自由经商) 成效:商业(经济)快速发展;民众生活得到改善。 目的:巩固小农经济;维护封建统治。(维护专制主义国家政权的经济基础) 后果:阻碍商品经济发展。(压抑经济活力) (2)观念:利润是商人的主要追求目标;经商是实现富裕的最有效途径;通过土地和农业可以更好地保存财富。 (3)关系:“抑商”是基本的经济政策;“惠商”是促进经济发展的阶段性政策;在某些时期同时存在“抑商”政策和“惠商”政策。 14.阅读材料,完成要求。 材料 中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关于大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物。《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录,大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。 ——摘编自刘启振等《“一带一路”视 域下栽培大豆的起源和传播》等 根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。(12分) 14.答案 特点:我国人民最早培育、驯化;种植范围从中原推广到南方,开发出各种豆制品;农书对劳动人民实践经验的总结与推广,政府推动。 作用:民众重要的食物来源,使中国人的食物结构合理化;推动了中国农业的发展,备荒物资。查看更多