- 2021-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2021届一轮复习人民版:课时9 新民主主义革命(二)(1927—1949年)(作业)

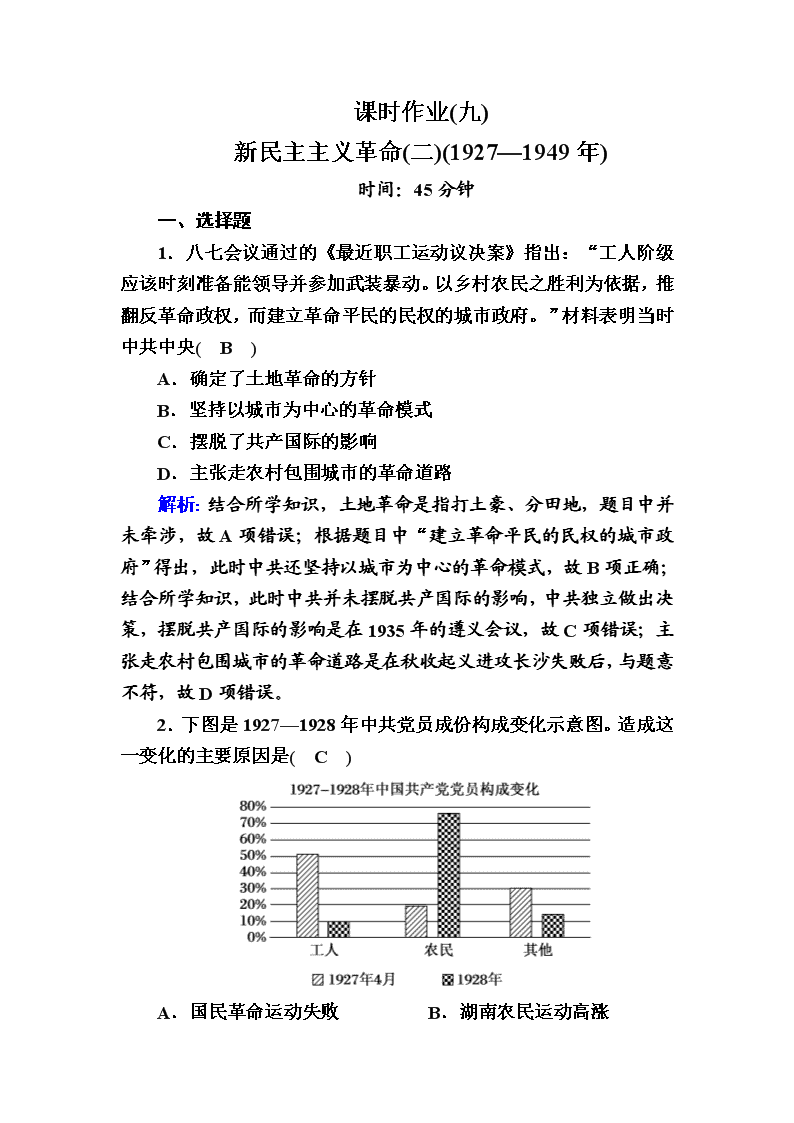

课时作业(九) 新民主主义革命(二)(1927—1949年) 时间:45分钟 一、选择题 1.八七会议通过的《最近职工运动议决案》指出:“工人阶级应该时刻准备能领导并参加武装暴动。以乡村农民之胜利为依据,推翻反革命政权,而建立革命平民的民权的城市政府。”材料表明当时中共中央( B ) A.确定了土地革命的方针 B.坚持以城市为中心的革命模式 C.摆脱了共产国际的影响 D.主张走农村包围城市的革命道路 解析:结合所学知识,土地革命是指打土豪、分田地,题目中并未牵涉,故A项错误;根据题目中“建立革命平民的民权的城市政府”得出,此时中共还坚持以城市为中心的革命模式,故B项正确;结合所学知识,此时中共并未摆脱共产国际的影响,中共独立做出决策,摆脱共产国际的影响是在1935年的遵义会议,故C项错误;主张走农村包围城市的革命道路是在秋收起义进攻长沙失败后,与题意不符,故D项错误。 2.下图是1927—1928年中共党员成份构成变化示意图。造成这一变化的主要原因是( C ) A.国民革命运动失败 B.湖南农民运动高涨 C.新的革命道路开辟 D.工人运动转入低潮 解析:分析材料可知,1927年中共党员以工人阶级为主,而1928年中共党员以农民阶级为主。1927年国民党右派叛变革命,大量屠杀中共党员与革命人士,使中共革命运动进入低潮,因而不会出现1928年农民党员大量增加的情况,故A项错误;经历1927年国民革命失败后,湖南农民运动也进入低潮,B项不符合史实,故B项错误;1927年秋收起义失败后,毛泽东转战井冈山,开辟了一条农村包围城市的新的革命道路,因而吸引大量农民加入革命队伍,故C项正确;1927年中共开展武装斗争,发动工人运动,D项与史实不符,故D项错误。 3.1930年6月中共中央政治局通过决议指出:“没有工人阶级的罢工高潮……决不能有一省与几省的胜利。想‘以乡村包围城市’,‘单凭红军来夺取城市’是一种极错误的观念。所以组织政治罢工,扩大到总同盟罢工,加紧工人武装的组织与训练,以树立武装暴动的中心力量,是准备一省与几省首先胜利的主要策略。”这反映了当时中共中央( B ) A.坚持“工农武装割据”的革命道路 B.坚持以城市为中心的唯一正确路线 C.认为工人联合农民斗争方可取胜 D.开始反思“乡村包围城市”的观念 解析:A项与材料“想‘以乡村包围城市’,‘单凭红军来夺取城市’是一种极错误的观念”矛盾,故A项错误;据材料“没有工人阶级的罢工高潮……决不能有一省与几省的胜利”“所以组织政治罢工,扩大到总同盟罢工,加紧工人武装的组织与训练,以树立武装暴动的中心力量,是准备一省与几省首先胜利的主要策略”可知当时中共中央决议是坚持以城市为中心的唯一正确路线,故B项正确;材料反映了工人阶级的革命斗争,不涉及要联合农民起来斗争,故C项错误;材料是否定“乡村包围城市”的观念,故D项错误。 4.“ 共产党人这时在中国东南部进行活动,他们从民众中取得力量,并通过没收和分配大地产的有条不紊的政策,通过深入细致的宣传工作,从贫苦农民那里得到支持。”材料中的“这时”应指( B ) A.国民大革命时期 B.国共十年对峙时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期 解析:根据“在中国东南部进行活动”“通过没收和分配大地产的有条不紊的政策,通过深入细致的宣传工作,从贫苦农民那里得到支持”及所学可知,这是国共十年对峙时期。 5.1930年5月,中共明确指出:反对国民党改组派的对外修约主张,揭露国民党包括改组派在内的各派系为“帝国主义代理人”。这表明中共( B ) A.正式与国民政府分道扬镳 B.树立了较为鲜明的民主革命立场 C.明确了消灭资产阶级专政 D.在党派关系上带有“左”倾色彩 解析:本题考查国民革命失败后中国共产党的政治立场。七一五反革命政变后国共正式分裂,故A项错误;材料的内容主要体现在反对帝国主义及其代理人,没有明确反对资产阶级,故C项错误;材料中的这种做法是继续高举民主革命的大旗,并不带有“左”倾色彩,故D项错误。 6.某学者认为,历时两年的长征,中国共产党坚持把自己的命运与中华民族的命运联系在一起,把军事上的战略转移与政治上的战略转变联系在一起,实现了中国革命的伟大转折。该学者意在说明( D ) A.中共在长征中面临双重阻力 B.长征是新民主主义革命的起点 C.长征是中共的北上抗日方针 D.长征促进了中国革命形势好转 解析:中共在长征途中面临的双重阻力指的是党内政治、军事方面的“左” 倾错误以及国民党反动派的围追堵截,但并不涉及中华民族的命运,故A项错误;新民主主义革命的起点是五四运动而非长征,故B项错误;“长征是中共的北上抗日方针”,虽然涉及中华民族的利益但没有关联自己的命运,故C项错误;“长征促进了中国革命形势好转”,一方面指的是长征使中国共产党和红军转危为安,另一方面指的是长征又促使国共两党逐渐由敌视对峙走向团结抗日,有利于贯彻北上抗日方针,故D项正确。 7.“……大战方告终结,内争不容再有。深望足下体念国家之艰危,悯怀人民之疾苦,共同戮力,从事建设。如何以建国之功,收抗战之果,甚有赖于先生之惠然一行,共定大计,则受益拜惠。”对这则材料解读正确的是( C ) A.“大战”指的是国民党对共产党的围剿 B.“建国”打算建立的是中华人民共和国 C.此电报的本质意图是为内战争取有利时机 D.这是中国共产党邀请民主党派参加新政协的电报 解析:“大战方告终结,内争不容再有”此“大战”是指抗日战争,故A项错误;“以建国之功,收抗战之果。”表明“建立”的是中华民国,故B项错误;此电报是蒋介石邀请毛泽东赴重庆谈判,为内战争取时间,故C项正确;这是蒋介石邀请毛泽东赴重庆谈判的电报,故D项错误。 8.国民党军队大举进攻中原解放区等各解放区,人民解放军的战略方针是:以集中优势兵力打运动战为主,以歼灭敌人有生力量为主要目标,集中优势兵力各个歼灭敌人是基本的作战方法。这一时期解放战争处于( A ) A.战略防御阶段 B.战略相持阶段 C.战略反攻阶段 D.战略决战阶段 解析:据材料“国民党军队大举进攻中原解放区等各解放区”“以集中优势兵力打运动战为主,以歼灭敌人有生力量为主要目标,集中优势兵力各个歼灭敌人是基本的作战方法” 可知是战略防御阶段,故A项正确;据材料战略方针可知不是战略相持阶段,故B项错误;战略反攻在材料中无从体现,故C项错误;战略决战在材料不涉及,故D项错误。 9.蒋介石认为中国共产党某一军事举动“东可威胁京畿,西可威胁武汉,南可阻碍长江运输,在战略上对于国民政府来说,是一个很大的顾虑”。此军事举动( A ) A.扭转了解放战争的态势 B.揭开了战略决战的序幕 C.解放了长江以北地区 D.结束了国民党在大陆的统治 解析:据材料“东可威胁京畿,西可威胁武汉”可知是刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕,扭转了解放战争的态势,故A项正确;揭开战略决战序幕的是辽沈战役,与材料“东可威胁京畿,西可威胁武汉,南可阻碍长江运输”不符,故B项错误;解放了长江以北地区指的是淮海战役,与材料“东可威胁京畿,西可威胁武汉,南可阻碍长江运输”不符,故C项错误;结束了国民党在大陆统治的是渡江战役和攻占南京,与材料“东可威胁京畿,西可威胁武汉,南可阻碍长江运输,在战略上对于国民政府来说,是一个很大的顾虑”不符,故D项错误。 10.1948年5月5日,包括中国国民党革命委员会在内的各民主党派代表联名致电毛泽东,响应中国共产党号召,拥护召开新政协。该宣言发表的背景是( B ) A.全面内战揭开序篇 B.战略态势明显转折 C.内战局势已然明朗 D.北平即将和平解放 解析:1946年6月,国民党军队大举进攻中原解放区,全面内战爆发,与材料中“1948年5月”不符,故A项错误;1947年6月,挺进大别山揭开战略反攻的序幕,与材料中“1948年5月”相符,故B项正确;至1949年1月,三大战役使国民党军队的主力基本上被消灭,与材料中“1948年5月” 不符,故C项错误;1948年11月,辽沈战役结束后,发动平津战役,1949年1月,北平和平解放,与材料中“1948年5月”不符,故D项错误。 11.在解放战争后期,国民党在四川大量吸收民间帮会组织“袍哥会”成员加入武装反抗军,其中第五期“游击干部训练班”学员几乎全部是袍哥会成员。这表明( A ) A.国民党企图在部分区域内长期抵抗 B.地方民间组织不了解共产党政权 C.四川成为国民党抵抗的最后堡垒 D.国民党发动民众与解放军对抗 解析:国民党吸收袍哥会成员加入武装反抗军,并进行培训,说明国民党企图在四川负隅顽抗,故A项正确;袍哥会成员加入武装反抗军并不代表不了解共产党政权,故B项错误;台湾是国民党抵抗的最后堡垒,故C项错误;国民党发动的帮会组织袍哥会,并不是一般民众,故D项错误。 12.蒋介石在1945年8月28日、29日的日记中写道:“政治与军事应整个解决,但对政治之要求予以极度之宽容,面对军事则严格统一,不稍迁就”,而“政令军令之统一”则是一切问题之“中心”。这段材料表明国民党( B ) A.阴谋发动内战 B.坚持一党专政 C.抢夺抗战果实 D.破坏国共合作 解析:“内战”在材料中没有提到,故A错误;根据材料“‘政令军令之统一’则是一切问题之‘中心’”可知,蒋介石坚持一党专政,故B正确;“抢夺抗战果实”在材料中没有提到,故C错误;此时抗战即将胜利,国共间的合作也即将结束,故D错误。 二、非选择题 13.抗战胜利之际,国共两党就中国未来的前途命运进行了历史性的谈判——重庆谈判。阅读材料,回答问题。 材料 随着日本的投降,政府军队与中共军队之间展开了一场激烈的竞赛,双方都力争首先到达敌占区接受日军的投降,从而收取大量的敌方武器和军事装备。…… 六个星期的谈判无疑没有取得什么进展。尽管毛泽东表面上持和解的姿态,但他并不想在那些涉及中共根本地位的基本点上让步。另一方面,国民政府凭借实力进行谈判坚拒妥协,以免自己的特权地位受到损害。……蒋对毛泽东此刻愿意达成的某种和平“临时协议”毫无兴趣。 (斯大林)似乎没期望中国共产党立即起而夺取政权。他好像并不在意美国在中国的调停,实际上他建议毛与蒋达成某种协定。…… 到1945年11月,华盛顿已采取了一项新的政策,该政策继续支持国民政府,条件是国民政府不可使用美国武器进行内战,并且努力与中共达成协定。…… 国民党和共产党都相互不信任对方,因为各自是追求不同目的的革命政党。除非是在暂时的或权宜的基础上,否则两党的合作几乎是不可能的。 ——摘编自徐中约《中国近代史》 我党又提出和平、民主、团结三大口号,并派毛泽东、周恩来、王若飞三同志赴渝和蒋介石商量团结建国大计……国民党……较之过去加强了它的地位,但是仍然百孔千疮,内部矛盾甚多,困难甚大。 ——毛泽东《中共中央关于 同国民党进行和平谈判的通知》 (1)有人说:“当时的国际国内环境和国共两党之间的力量对比是最有利于双方实现某种历史性妥协的。”据材料并结合所学知识,指出二战后中国所具备的走向和平的因素。 (2)1946年6月全面内战爆发,《双十协定》被国民党撕毁,中国的和平道路夭折。试分析其原因及教训。 解析:(1)根据材料和所学知识从国际环境、国内环境、国共双方和人民的愿望等方面进行分析。 (2)结合材料和所学知识从国共两党的阶级性质和军事实力、国际环境等方面进行分析。 答案: (1)国际环境:美国和苏联都希望中国避免内战。国内环境:经过长期的战争,人民渴望和平,战后恢复也需要和平的国内环境;中共提出和平、民主、团结三大口号,致力于维护国内和平;国民党内部矛盾重重,发动内战的时机不成熟。(答对其中三点即可) (2)原因:国共两党所代表的阶级利益不同;抗战胜利后,双方实力上升,并进行了军事部署;双方互不信任、互不妥协,无法达成共同遵守的协议。教训:加强交流,增进互信,对话协商,携手合作;应站在民族和国家的立场上,保持冷静,只有团结合作,才能共同发展。 14.阅读材料,回答问题。 材料一 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:“在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表掌握政权的管理的;只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的。……中国苏维埃政权以消灭封建制度及彻底的改善农民生活为目的,颁布土地法,主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。” ——摘编自余伯流、何友良主编《中国苏区史》 材料二 抗日战争爆发后,抗日根据地逐步建立抗日民主政权。……1940年3月,中共中央在《抗日根据地的政权问题》的指示中指出,中国共产党在华北、华中等地建立的抗日民主政权,是统一战线性质的政权,即几个革命阶级联合起来对汉奸和反动派的民主专政。指示明确规定,在政权工作人员中,实行共产党员、非党左派进步分子和中间派各占三分之一的“三三制”政权制度,容纳多方,团结抗日的各阶级、阶层。 ——虞和平主编《中国现代化历程》(第二卷) (1)根据材料一和所学知识,指出中国民主革命的主要斗争形式和中心内容,分析苏维埃政权在民主政治建设上的不足之处及原因。 (2)根据材料二,概括中国共产党在政权建设方面的创新;并简要分析其对抗战胜利的重要意义。 解析:第(1)题第一问根据所学知识,中国民主革命的主要斗争形式是武装斗争;根据所学知识,中心内容是土地革命。第二问根据材料一“只有军阀、官僚、地方、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上自由的权利的”可知其不足之处为取消资本家、富农等有剥削的人的参政权利和政治自由,缩小了民主革命的力量,扩大了苏维埃政权的对立面。第三问要从社会主要矛盾的变化,阶级利益的冲突,以及国民大革命的影响等方面考虑。第(2)题第一问根据材料二“中国共产党在华北、华中等地建立的抗日民主政权……容纳多方,团结抗日的各阶级、阶层”可知其创新为建立抗日的各阶级联合专政;实行“三三制”政权制度;第二问结合所学知识及材料二,政权的创新巩固了各抗日阶层团结合作,有利于结成最广泛的抗日民族统一战线。 答案:(1)形式:武装斗争。内容:土地革命。 不足:取消资本家、富农等有剥削的人的参政权利和政治自由,缩小了民主革命的力量,扩大了苏维埃政权的对立面。 原因:社会主要矛盾的变化与阶级利益的差异;国民革命失败,国民党右派叛变革命,大肆屠杀共产党员和革命群众,加深了阶级矛盾和对立情绪等。 (2)创新:建立抗日的各阶级联合专政;实行“三三制”政权制度。 意义:巩固了各抗日阶层团结合作;有利于结成最广泛的抗日民族统一战线。查看更多