- 2021-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 11页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

【历史】2019届一轮复习人教版:课时作业25中国近现代社会生活的变迁【作业】

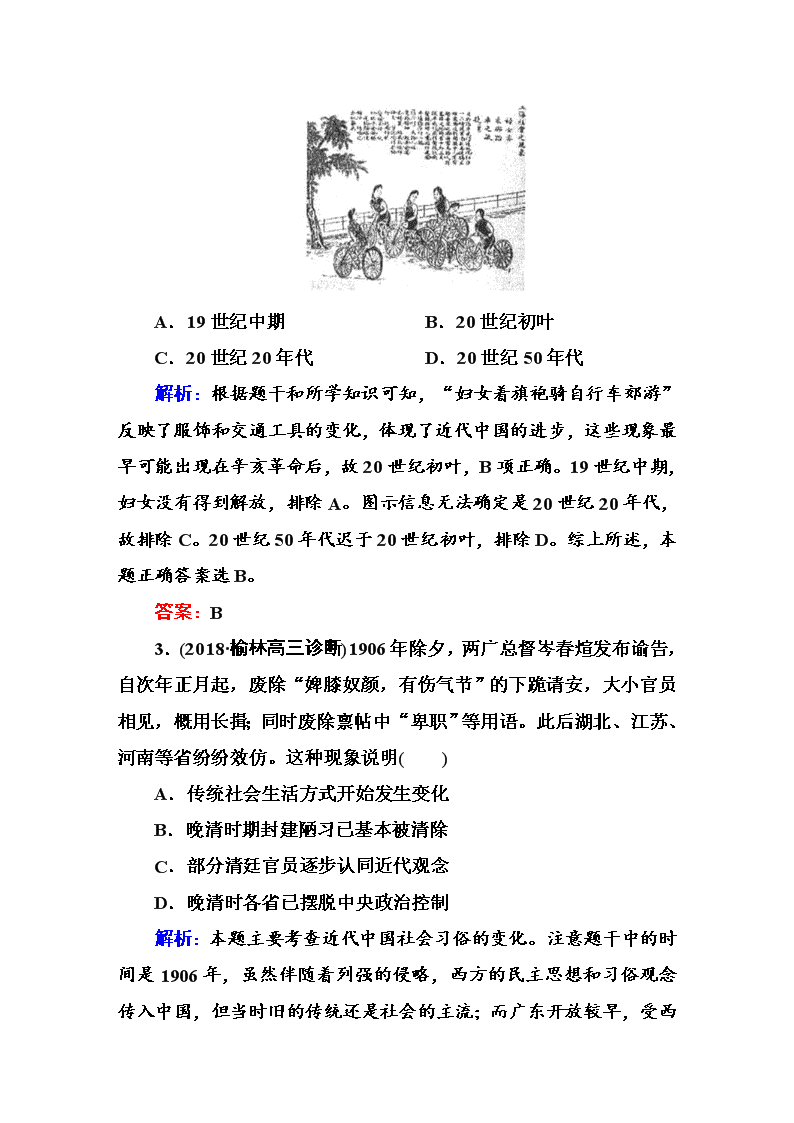

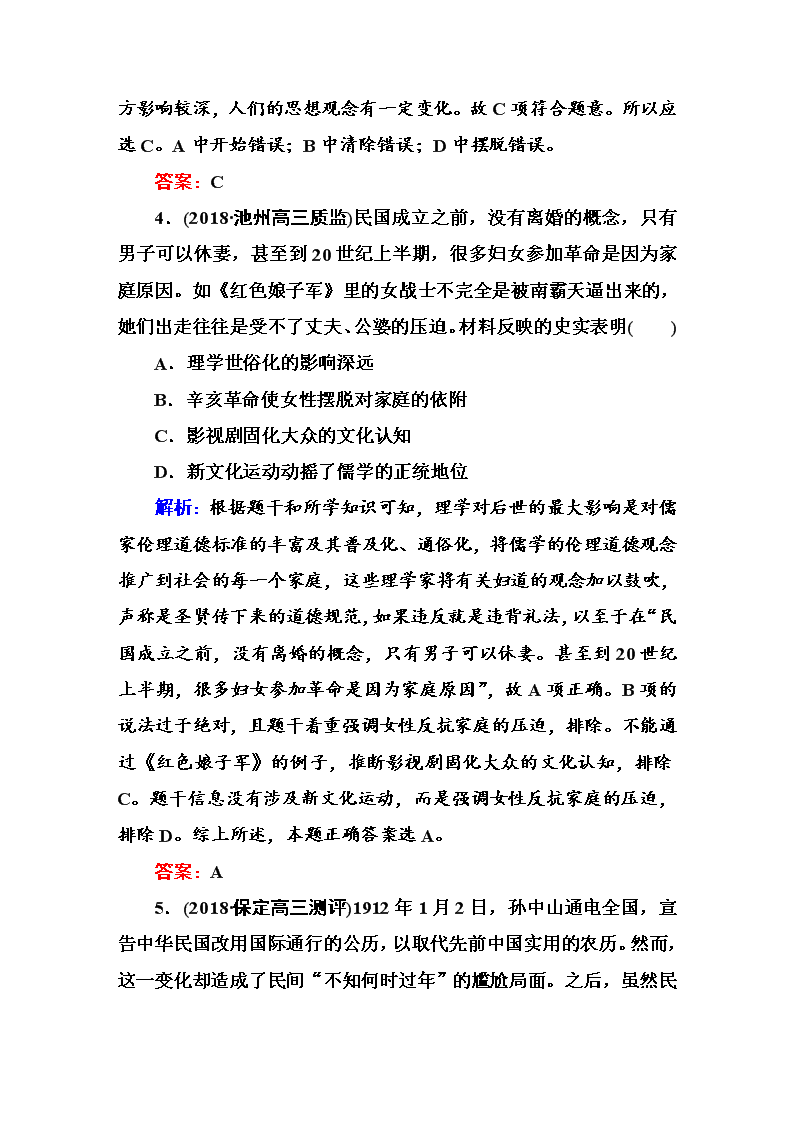

课时作业25 中国近现代社会生活的变迁 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分) 1.(2018·河南省中原名校联盟高三联合考试)“编结毛辫,向非汉制所遗。自从满清入主,强迫人民为之。现已实现改革,积习自当力除。惟直光复伊始,剪否听民便宜。衣服暂可仍旧,并非必仿泰西。”该告示的写作者认为( ) A.留辫已成风俗,应尽量保留 B.应理性地看待社会风俗变迁 C.满汉民族必须平等相待 D.应与清政府作必要妥协 解析:“剪否听民便宜”“并非必仿泰西”等字眼意在强调应理性地看待社会风俗变迁而不能整齐划一,选项B是符合题意的,正确;可以保留也可以不保留,选项A不符合题意,排除;材料不涉及民族平等问题,选项C不符合题意,排除;是理性地看待而非作必要妥协,选项D不符合题意,排除;故本题选B。 答案:B 2.(2018·佛山高三评估)下图为近代《图画日报》上刊载的《上海社会之现象——妇女亦乘脚踏车之敏捷》的图文报道。该报道反映的历史现象,最早可能出现于( ) A.19世纪中期 B.20世纪初叶 C.20世纪20年代 D.20世纪50年代 解析:根据题干和所学知识可知,“妇女着旗袍骑自行车郊游”反映了服饰和交通工具的变化,体现了近代中国的进步,这些现象最早可能出现在辛亥革命后,故20世纪初叶,B项正确。19世纪中期,妇女没有得到解放,排除A。图示信息无法确定是20世纪20年代,故排除C。20世纪50年代迟于20世纪初叶,排除D。综上所述,本题正确答案选B。 答案:B 3.(2018·榆林高三诊断)1906年除夕,两广总督岑春煊发布谕告,自次年正月起,废除“婢膝奴颜,有伤气节”的下跪请安,大小官员相见,概用长揖;同时废除禀帖中“卑职”等用语。此后湖北、江苏、河南等省纷纷效仿。这种现象说明( ) A.传统社会生活方式开始发生变化 B.晚清时期封建陋习已基本被清除 C.部分清廷官员逐步认同近代观念 D.晚清时各省已摆脱中央政治控制 解析: 本题主要考查近代中国社会习俗的变化。注意题干中的时间是1906年,虽然伴随着列强的侵略,西方的民主思想和习俗观念传入中国,但当时旧的传统还是社会的主流;而广东开放较早,受西方影响较深,人们的思想观念有一定变化。故C项符合题意。所以应选C。A中开始错误;B中清除错误;D中摆脱错误。 答案:C 4.(2018·池州高三质监)民国成立之前,没有离婚的概念,只有男子可以休妻,甚至到20世纪上半期,很多妇女参加革命是因为家庭原因。如《红色娘子军》里的女战士不完全是被南霸天逼出来的,她们出走往往是受不了丈夫、公婆的压迫。材料反映的史实表明( ) A.理学世俗化的影响深远 B.辛亥革命使女性摆脱对家庭的依附 C.影视剧固化大众的文化认知 D.新文化运动动摇了儒学的正统地位 解析:根据题干和所学知识可知,理学对后世的最大影响是对儒家伦理道德标准的丰富及其普及化、通俗化,将儒学的伦理道德观念推广到社会的每一个家庭,这些理学家将有关妇道的观念加以鼓吹,声称是圣贤传下来的道德规范,如果违反就是违背礼法,以至于在“民国成立之前,没有离婚的概念,只有男子可以休妻。甚至到20世纪上半期,很多妇女参加革命是因为家庭原因”,故A项正确。B项的说法过于绝对,且题干着重强调女性反抗家庭的压迫,排除。不能通过《红色娘子军》的例子,推断影视剧固化大众的文化认知,排除C。题干信息没有涉及新文化运动,而是强调女性反抗家庭的压迫,排除D。综上所述,本题正确答案选A。 答案:A 5.(2018·保定高三测评)1912年1月2日,孙中山通电全国,宣告中华民国改用国际通行的公历,以取代先前中国实用的农历。然而,这一变化却造成了民间“不知何时过年” 的尴尬局面。之后,虽然民国政府多次明令禁止过“农历年”,但百姓大多仍以旧俗为重。材料表明( ) A.传统思想阻碍自然经济解体 B.民国百姓不愿接受外来事物 C.辛亥革命改变民众生活习惯 D.新旧观念并存成为时代现象 解析:据材料“民国政府多次明令禁止过‘农历年’,但百姓大多仍以旧俗为重”并结合所学知识可知,这说明当时中国社会新旧观念并存,故D项正确;民国政府禁止过“农历年”与自然经济解体无关,故A项错误;“民国百姓不愿接受外来事物”过于绝对,故B项错误;材料说明百姓大多仍以旧俗为重,而不是辛亥革命改变民众生活习惯,故C项错误。故选D。 答案:D 6.(2018·南昌高三摸底)下图为不同时期中国末代皇帝溥仪的生活照片。据此下列图片不能说明的是( ) A.中国近现代社会政治的发展 B.溥仪社会地位变化的缩影 C.中国近现代社会生活的变迁 D.溥仪政治观念变化的历程 解析: 根据图片可以看出,溥仪的身份由封建皇帝变为普通公民,体现出中国由近代半殖民地半封建社会到独立自主新中国建立的政治变化,故A、B正确,由溥仪的三幅生活照片看出溥仪的服饰由皇帝的龙袍到西服、中山装的变化,反映了近现代社会生活的变迁,故C正确,A、B、C都不符合题意,故排除;从图片中无法体现溥仪政治观念变化的历程,D错误,符合题意,故选D。 答案:D 7.(2018·荆州高三段考)下表为上海外白渡桥通行交通工具变化情况统计表(单位:人)。 年份 人力车 马车 轿子 马 脚踏车 机器 脚踏车 汽车 公共 汽车 有轨 电车 1889 6 894 544 9 11 0 0 0 0 0 1926 14 600 0 0 0 3 459 194 3 764 172 922 数据的变化表明上海( ) A.近代交通工具普及 B.城市交通进步显著 C.生活方式普遍西化 D.民众消费水平悬殊 解析:根据材料信息,结合所学知识可知汽车、公共汽车、有轨电车的增多意在表明上海城市交通进步显著,选项B是符合题意的,正确;交通工具是进步了而非普及了,选项A不符合题意,排除;材料未反映生活方式变化方面的信息,选项C不符合题意,排除;材料反映交通进步显著而未反映民众消费水平方面的问题,选项D不符合题意,排除;故本题选B。 答案:B 8.(2018·绵阳高三诊断)作为一种西洋舶来器物,自行车广泛而深刻地影响并改变着中国社会。与之形成鲜明对照的是,汽车等新式交通工具在近代中国却推广较少。这种情况表明,在近代中国( ) A.器物变革改变民众生活 B.近代化转型的过程曲折 C.政局动荡阻碍交通进步 D.排斥西方世界近代文明 解析:本题考查考生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。近代中国自行车广泛而深刻地影响着中国,汽车等却推广较少,这说明经济基础阻碍了中国的近代化转型,即近代化转型过程缓慢而曲折,故B正确;汽车也属于器物变革,故A项错误;C项是材料的原因,不符合题意;D项不符合史实。 答案:B 9.(2018·安庆高三测评)1922年上海的公共汽车公司在报纸上打出这样的营业广告:“要求事业速成,必须交通便利,要求事业速成,必须时间经济,请看欧美列强由人力车而马车,由马车而脚踏车而汽车、电车,愈来愈省时间,有利于农工商学各界。”这则广告( ) A.旨在引导民众正确看待西方文明 B.认为新式交通有助于提高效率 C.说明新式交通已为广大人民所接受 D.体现出了对西方文明的盲目崇拜 解析:据材料“事业速成,必须交通便利……愈来愈省时间,有利于农工商学各界”,并结合所学知识可知,这说明新式交通有助于提高效率,故B选项正确;交通只是西方文明的表现之一,故材料无法体现正确看待西方文明的问题,故A选项错误;材料也没有反映新式交通已为广大人民所接受,故C选项错误;材料也无法体现出对西方文明的盲目崇拜,故D选项错误。故选B。 答案:B 10.(2018·河南省八市高三测评) 针对《上海新报》没有社会新闻的缺陷,《申报》注重社会新闻报道,并不惜代价对重大的社会新闻进行连续报道,以此扩大报纸销路。这表明《申报》( ) A.适应社会市场需求 B.适应政治斗争需要 C.旨在引领社会潮流 D.干预司法案例审判 解析:《申报》注重社会新闻报道,并不惜代价对重大的社会新闻进行连续报道,以此扩大报纸销路,是《申报》适应市场需求的表现。故答案为A项。注重社会新闻报道,是适应读者了解社会新闻的需要,与政治斗争无关,排除B项;C、D项材料不能反映,排除。 答案:A 11.(2018·中山高三评估)报刊是随着中国近代社会的产生和发展而出现的大众媒介。观察下图,以下表述正确的是( ) A.这是资产阶级革命时代的主要报刊 B.这是了解当时政治经济的第一手资料 C.成为先进中国人开启民智的重要手段 D.以通俗的语言满足了市民的文化消遣需要 解析:图中所给的《时务报》是维新派宣传维新变法的重要载体,是改良的手段,故A、D不符合题意;报纸不属于第一手资料,故B错误;宣传维新变法的做法起到了开启民智的作用,故选C。 答案:C 12.(2018·永州高三摸底) 据统计,1946年有881部美国影片在中国上映,1947年为393部,1949年则下降为142部。这一变化主要是因为( ) A.中国国内政局的剧烈动荡 B.中国本土电影的强势崛起 C.提倡国货运动的蓬勃开展 D.二战后欧洲电影卷土重来 解析:1946年国民政府对美国开放市场,美国影片大量涌入,1949年新中国成立,中美敌对带来美国电影数量减少,中国国内解放战争、政局的剧烈动荡与更替是其主要原因,故A项正确;当时中国本土电影还很落后,故B项错误;提倡国货运动的蓬勃开展不是主要原因,故C项错误;D项无法解释1949年的数量的下降,故D项错误。 答案:A 二、非选择题(本大题共2小题,第13题28分,第14题24分,共52分) 13.(2018·大同高三六校联考)阅读材料,完成下列要求。 材料一:19世纪下半叶成都的发展相对缓慢,城墙仍然是城市中最显要的建筑,站在上面可鸟瞰全城;四个城门是成都与外界联系的唯一通道,在黎明开启,在晚间关闭。街道是市民共有的最基本的公共空间,总是充斥着行人、轿子、推车,“凉棚、幌子、大招牌、旗子把狭窄的街道挤得水泄不通”。全城商业和居住区域并不隔离,商人小贩没有任何限制地在街头出售商品。成都街头经常被用来作为戏剧表演的舞台,流动的班子喜欢在围满观众的空地上表演。各种资料显示,20世纪以前地方官员很少控制街头,这给予人们分享这一空间的机会,居民们尽其所能地使用街头。 材料二: 20世纪初新式精英发起了一场轰轰烈烈的改良运动,尝试借助西方文化构筑新的公共空间。1909年出现第一座西式钟楼;随着人口的增长,四个城门造成交通拥堵,自1913年开始逐渐拆毁旧城墙、旧寺庙,一些古迹也遭到毁灭性的破坏。1904年,劝工局“仿日本劝工场办法,设立产品陈列所”。1909年劝业场建成,次年,改名商业场,成为购物中心和公共娱乐场所。20世纪初少城公园开放,装备了电灯,傍晚后也能开放;1913年,政府兴建了一座展览厅和图书馆。随着城市改革浪潮的推进,反映新思潮的新兴地方戏相继诞生;1909年电影引入成都。同年,成都第一家新式大众剧院——可园在会府北街开张。开张之时,允许妇女进入,引起人们好奇围观。同时飞行表演、乐队、舞厅及交响乐队也相继出现在成都。成都的警察机构成立于1902年,在20世纪的头二十年里,由于没有正式的市政机关,警察对街头贸易、劳务市场、公共卫生进行严厉整顿。 ——以上材料均摘编自王笛《街头文化:成都公共空间、 下层民众与地方政治(1870~1930)》 (1)根据材料一、二,概括20世纪初前后成都城市面貌的变化。(12分) (2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初成都城市改良运动的原因及影响。(16分) 解析:第(1)问,从城市空间变化、城市管理、城市功能变化以及政府行为等方面去归纳概括。第(2)问,结合时代背景从西方文明的传入,国内政治运动的推动,民族资本主义的发展等方面去分析原因;其影响要结合材料从积极和消极两个方面分析。 答案:(1)变化:城市空间由封闭走向开放;商业场所由杂乱到规范,出现近代化商业场所;大众娱乐休闲由传统走向现代,增添了西方元素;街头生活由居民自主变为政府控制干涉。 (2)原因:西方文明模式的影响;维新运动、清末新政等政治运动的推动;民族工商业的发展;城市化进程的加快;社会精英阶层的努力等。(其他言之有理,亦可酌情给分) 影响:积极影响:促进成都城市繁荣,有利于城市近代化;拓展了市民公共空间,促进公民阶层的崛起;冲击了封建礼教和等级制度,促进思想解放和生活方式多样化等。 消极影响:传统文化受到破坏。(答案言之有理即可得分) 14.(2018·鄂州高三八校统测)阅读材料,完成下列要求。 下表为20世纪中后期中国青年人择偶标准的变迁(单位:%) 择偶标准 1948~ 1966年 1967~ 1976年 1977~ 1986年 1987~ 1996年 家庭出身、 社会关系 26.6 28.8 12.65 15.6 本人成分、 政治面貌 30.5 23.5 15.5 13.9 学历 10.6 11.7 12.6 25.3 职业 17.8 25.8 28.2 40.7 籍贯 4.2 4.9 6.7 4.1 上表反映了我国青年人择偶标准变化的多种趋势,请指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。(24分) 解析: 本题为开放性试题,首先要结合图表进行纵向和横向的分析,得出择偶标准变化的各种趋势,如家庭出身、社会关系、本人成分和政治面貌从高到低,说明对个人政治身份的关注减少,根据学历一栏的数字变化可知重视人的能力等等。然后选取一种趋势进行说明,说明形成的原因要充分结合材料所提供的各个发展阶段的社会发展状况,如政治、经济、思想等方面进行分析说明,要做到史论结合,逻辑清楚。 答案:示例:趋势:择偶标准由注重政治出身向个人能力倾斜。 原因:新中国成立初期,为巩固新生的国家政权,国家开展了一系列的政治运动;“文革”期间,国家更是以阶级斗争作为工作重心,“左”倾错误思想严重,政治出身受到重视。实行改革开放之后,国家把工作重心转移到了经济建设上来,随着社会经济的迅速发展,人们思想观念的解放,个人能力更受到人们的重视。 (示例只作阅卷参考,不作为唯一标准答案)查看更多