- 2021-08-26 发布 |

- 37.5 KB |

- 9页

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

广西南宁市第三中学2019-2020学年高一期中段考历史试题

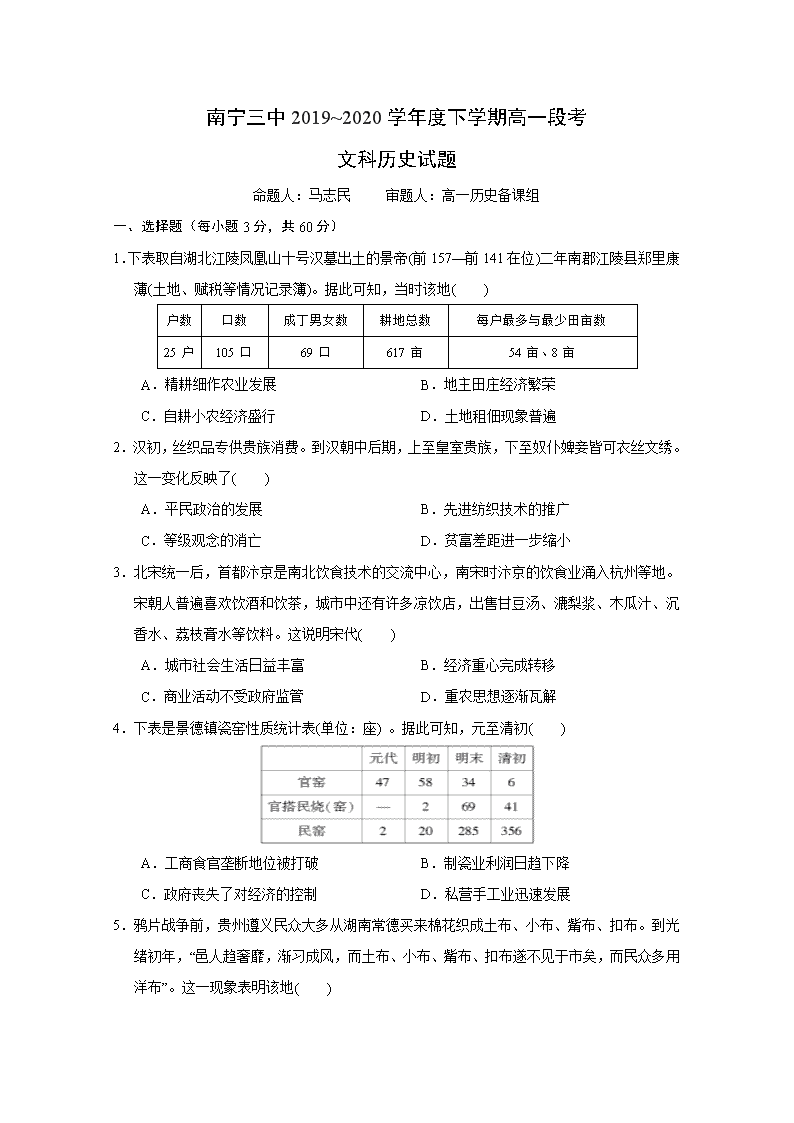

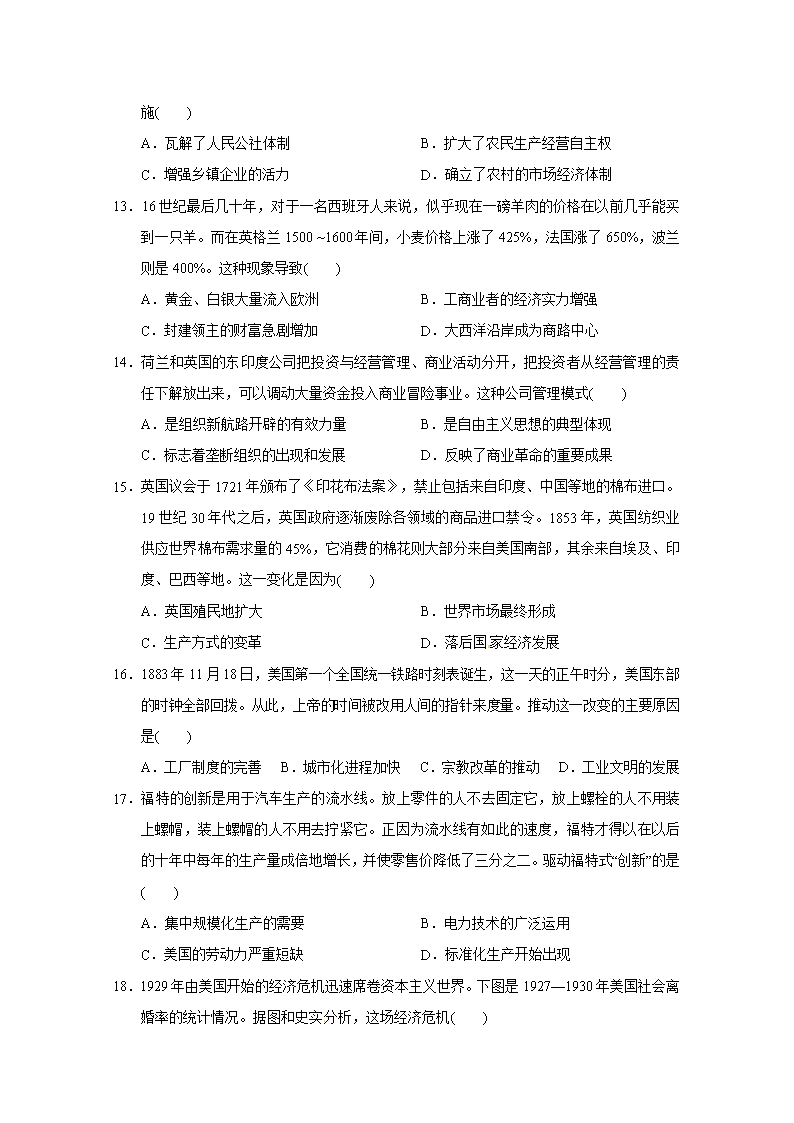

www.ks5u.com 南宁三中2019~2020学年度下学期高一段考 文科历史试题 命题人:马志民 审题人:高一历史备课组 一、选择题(每小题3分,共60分) 1.下表取自湖北江陵凤凰山十号汉墓出土的景帝(前157—前141在位)二年南郡江陵县郑里康薄(土地、赋税等情况记录簿)。据此可知,当时该地( )[来源:Zxxk.Com] 户数 口数 成丁男女数 耕地总数 每户最多与最少田亩数 25户 105口 69口 617亩 54亩、8亩 A.精耕细作农业发展 B.地主田庄经济繁荣 C.自耕小农经济盛行 D.土地租佃现象普遍 2.汉初,丝织品专供贵族消费。到汉朝中后期,上至皇室贵族,下至奴仆婢妾皆可衣丝文绣。这一变化反映了( ) A.平民政治的发展 B.先进纺织技术的推广 C.等级观念的消亡 D.贫富差距进一步缩小 3.北宋统一后,首都汴京是南北饮食技术的交流中心,南宋时汴京的饮食业涌入杭州等地。宋朝人普遍喜欢饮酒和饮茶,城市中还有许多凉饮店,出售甘豆汤、漉梨浆、木瓜汁、沉香水、荔枝膏水等饮料。这说明宋代( ) A.城市社会生活日益丰富 B.经济重心完成转移 C.商业活动不受政府监管 D.重农思想逐渐瓦解 4.下表是景德镇瓷窑性质统计表(单位:座) 。据此可知,元至清初( ) A.工商食官垄断地位被打破 B.制瓷业利润日趋下降 C.政府丧失了对经济的控制 D.私营手工业迅速发展 5.鸦片战争前,贵州遵义民众大多从湖南常德买来棉花织成土布、小布、觜布、扣布。到光绪初年,“邑人趋奢靡,渐习成风,而土布、小布、觜布、扣布遂不见于市矣,而民众多用洋布”。这一现象表明该地( ) A.商品经济基本取代了自然经济 B.社会风尚发生根本变化 C.民众生活与世界市场联系加强 D.传统手工业技术被淘汰 6.甲午战争后,汉阳铁厂与大冶铁矿合并为民办“汉冶萍煤铁厂矿公司”,生产始有起色;江南制造总局扫除官场习气,注重质量,制造的轮船被誉为长江各轮之冠;湖北纺织局因亏损停顿,租给广东商人承办,扭亏为盈。这种现象说明( ) A.清廷放宽了对民间设厂限制 B.实业救国助推民族资本主义的发展 C.洋务企业因甲午战败而破产 D.甲午战后洋务企业获得了新的发展 7.1920年到1936年,中国关内各省进口的棉纱及棉制品由占进口净值的32.4%锐减为1.7%,钢铁、机械、交通器材由14.1%增长为25.2%。进口商品前5位由棉货、棉纱、煤油、糖、烟草依次变为钢铁、机器工具、交通器材、化学产品、染料颜料。这主要反映了( ) A.国内市场的扩大 B.民族工业的发展 C.商品流向的变化 D.商业资本的发展 8.1938年国民政府规定,工矿业、制造军用品的工业和电器工业,得收归政府办理或由政府投资合办;生活日用必需物品,经济部“随时分别种类地域,直接经营之”。这一规定意在( ) A.强化国民党的一党专制局面 B.推动民族资本主义经济发展 C.使国民经济向战时经济转轨 D.消除地区间经济发展不平衡 9.鸦片战争后,上海广告载体越来越多,从报纸广告发展到杂志广告、路牌广告,商务印书馆出版的《东方杂志》《妇女杂志》刊登了不少外商广告。这一现象说明( ) A.开埠后上海商业得到迅速发展 B.近代上海的崇洋媚外之风盛行 C.近代上海报刊业迎合民众需要 D.近代以来民众消费观发生改变 10.随着八国联军的入侵,上海、汉口、天津、广州、北京,以及东北等租界相继开办了一些以解决照明为主的公用电业。1904年比利时商人与清政府在天津成立了电车、电灯公司,1911年,全国发电装机容量才有2.7万KW。这说明中国近代( ) A.人民生活水平普遍提高 B.西方先进技术广泛应用 C.社会生活变迁的不平衡 D.电力工业得到快速发展 11.从1953年底开始,我国对粮食、食油、棉花等农副产品实行统购统销政策,即发放各种商品票证,有计划地分配商品。这一政策的实行( ) A.适应了工业化建设的需要 B.有利于资本主义工商业改造 C.加速了国民经济恢复发展 D.推动了农村人民公社的建立 12.1985年,中共中央、国务院下发文件改革农产品统购统派制度,粮食、棉花由统购改为合同定购,逐步取消生猪、水产品和蔬菜派购,允许自由上市交易,按质论价。这些政策措施( ) A.瓦解了人民公社体制 B.扩大了农民生产经营自主权 C.增强乡镇企业的活力 D.确立了农村的市场经济体制 13.16世纪最后几十年,对于一名西班牙人来说,似乎现在一磅羊肉的价格在以前几乎能买到一只羊。而在英格兰1500 ~1600年间,小麦价格上涨了425%,法国涨了650%,波兰则是400%。这种现象导致( )[来源:学科网ZXXK] A.黄金、白银大量流入欧洲 B.工商业者的经济实力增强 C.封建领主的财富急剧增加 D.大西洋沿岸成为商路中心 14.荷兰和英国的东印度公司把投资与经营管理、商业活动分开,把投资者从经营管理的责任下解放出来,可以调动大量资金投入商业冒险事业。这种公司管理模式( ) A.是组织新航路开辟的有效力量 B.是自由主义思想的典型体现 C.标志着垄断组织的出现和发展 D.反映了商业革命的重要成果 15.英国议会于1721年颁布了《印花布法案》,禁止包括来自印度、中国等地的棉布进口。19世纪30年代之后,英国政府逐渐废除各领域的商品进口禁令。1853年,英国纺织业供应世界棉布需求量的45%,它消费的棉花则大部分来自美国南部,其余来自埃及、印度、巴西等地。这一变化是因为( ) A.英国殖民地扩大 B.世界市场最终形成 C.生产方式的变革 D.落后国家经济发展 16.1883年11月18日,美国第一个全国统一铁路时刻表诞生,这一天的正午时分,美国东部的时钟全部回拨。从此,上帝的时间被改用人间的指针来度量。推动这一改变的主要原因是( ) A.工厂制度的完善 B.城市化进程加快 C.宗教改革的推动 D.工业文明的发展 17.福特的创新是用于汽车生产的流水线。放上零件的人不去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长,并使零售价降低了三分之二。驱动福特式“创新”的是( ) A.集中规模化生产的需要 B.电力技术的广泛运用 C.美国的劳动力严重短缺 D.标准化生产开始出现 18.1929年由美国开始的经济危机迅速席卷资本主义世界。下图是1927—1930年美国社会离婚率的统计情况。据图和史实分析,这场经济危机( ) A.导致美国人对婚姻缺乏信心 B.降低了美国的人口增长率 C.导致美国的离婚率先增后减 D.强化了美国人的家庭观念[来源:学&科&网Z&X&X&K] 19.1933年,美国国会颁布《紧急救济拨款法》,授权政府招募失业者从事公路、堤坝、桥梁、公共建筑等公用事业的建设;随后国会又于1935年颁布《社会保障法》,明确规定:“本法案旨在增进公共福利,通过建立一个联邦的老年救济金制度,使一些州得以为老人、盲人和残废儿童提供更为可靠的生活保障……”。据此可知( ) A.新政期间建立了完善的社会保障体系 B.新政注重直接救济与以工代赈相结合 C.美国通过国家干预经济实现社会稳定 D.社会福利开支过大导致财政不堪重负 20.英国首相撒切尔夫人在任时(1979--1990年)进行改革,对英国的“懒人”模式宣战,铁腕对付工会改革,大刀阔斧地削减公共开支和社会福利。她认为个人应该通过自己的力量和能力改善生活状态。撒切尔夫人改革试图( ) A.减少国家对经济的干预 B.建立覆盖全国的“福利国家”制度 C.加强国家对经济的干预 D.发展以信息技术为主导的“新经济” 二、材料题(共40分) 21.(20分)阅读材料,完成下列各题。 材料一 西周时,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。 材料二 1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。 ——摘编自清末史志资料 材料三 建国初期,人民政府将疏通工农产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施,打开农 村土特产品销路以疏通流通渠道。新中国建立初期农民货币收入和消费品购买力有了较快增长,如下表: 年份[来源:学。科。网Z。X。X。K] 1949年[来源:学科网] 1950年 1951年 1952年 农民净货币收入(亿元) 68.5 87.4 111.4 127.9 农民消费品购买力(亿元) 65.3 80.7 102.1 117.5 (1)指出材料一反映的历史现象,结合所学知识分析其原因。(6分) (2)根据材料二,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。(6分) (3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家建设的意义。(8分) 22.(20分)阅读材料,完成下列各题。 材料一 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工 场、作坊,占据了主导地位。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……在这种背景下,从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。……自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段。 ——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》 材料二 1750-1900 年四国在世界制造业产量中的相对份额(单位:%) 1750年 1860年 1900年 英国 1.9 19.9 18.5 德国 2.9 4.9 13.2 美国 0.1 7.2 23.6 中国 32.8 19.7 6.2 ——据美国学者保罗·肯尼迪《大国的兴衰》 材料三 1953年,中国在世界制造业中所占的比例仅有2.3%,……中国的人口每年以数以千万计的高速度增长,占人口绝大多数的贫穷的农民,其人均产值低得可怕,……20世纪以来,中国的发展受到过许多干扰。……中国的的工业要想腾飞, 必须具备两个条件:长期的安定和巨额的投资。 ——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》 (1)根据材料一,概括指出明清时期我国手工业发展的特点;结合所学知识,分析“自明中后期至鸦片战争前,中国未进入向工业文明发展的过渡阶段”的原因。(8分) (2)根据材料二并结合所学知识,分析 19 世纪末 20 世纪初美德工业迅速崛起的共同原因有哪些? ( 6分) (3)根据材料三和所学知识,20世纪50年代中国采取哪些重大措施来改变制造业的落后状态?结果怎样?(6分) 南宁三中2019~2020学年度下学期高一段考文科历史试题答案 1.C【解析】从表格中的数据来看,以一家一户为生产单位,每户人家拥有一定的土地,农民在自家的土地上耕种属于自耕农,这种生产方式属于小农经济,因此从材料信息可知当时该地自耕小农经济盛行,故答案为C项;材料只是反映每户人口及拥有土地的数量,无法体现精耕细作,排除A项;从每户拥有的土地数量来看,没有形成地主庄园经济,排除B项;材料没有反映土地租佃现象,排除D项。 2.B【解析】由材料“汉初,丝织品专供贵族消费。到汉朝中后期,上至皇室贵族,下至奴仆婢妾皆可衣丝文绣”可知汉代丝织品从专供贵族消费到人人可用,说明纺织技术的发展和丝织品产量的增加,故选B项;丝织品应用的增多不能说明平民政治的发展,排除A项;汉代社会等级观念并未消亡,排除C项;人人可以衣丝不能说明汉代中后期的贫富差距缩小,排除D项。 3.A【解析】材料的主旨是宋代汴京城商业的繁荣,城内到处都是商铺、邸店酒楼、食店等,成为人们日常生活不可缺少的交易场所,说明这时期城市社会生活日益丰富,故A选项正确;材料内容体现了宋朝时期城市经济发展的情况,没有体现经济重心南移的问题,故B选项与材料无关;宋朝时期打破了坊市的时空界限,政府放宽对商业活动的监管,但不能够说这时期商业活动不受政府的监管,故C选项错误; D项说法不符合史实,错误。 4.D【解析】材料反映了从元代到清初民窑的数量越来越多,体现私营制瓷业发展迅速,故选D项;工商食官在春秋战国时期逐渐被打破,故排除A项;材料反映的是元代到清初官窑和民窑的数量变化,不能体现出制瓷业的利润,故排除B项;虽然民窑数量增加,但不能表明政府无法控制经济,故排除C项。 5.C【解析】依据材料“邑人趋奢靡,渐习成风,而土布、小布、觜布、扣布遂不见于市矣,而民众多用洋布”并结合所学知识可知,民众生活与世界市场联系加强,故C项正确。A项说法片面,不符合史实,排除;B、D项说法绝对,排除。 6.D【解析】材料讲的是甲午战后洋务企业有的与民营企业合并,有的租给商人承办,有的通过企业内部的整顿,扫除积弊,原来的洋务企业获得的新生,故D项符合题意,正确;A、B、C项与材料史实不符,错误。 7.B【解析】材料反映的是进出口,不是国内市场,故A项错误;根据题中进口的棉织品减少而进口的机器工具、化学产品等增多,说明这一时期我国的民族工业的发展,故B项正确;C项仅仅是材料表面信息的解读,故C项错误;材料中发展机器工业等,因此资本是工业资本,不是商业资本,故D项错误。 8.C【解析】1938年是抗战期间,国民政府规定,工矿业、制造军用品的工业、电器工业和生活日用必需物品,得收归政府办理或由政府投资合办,这是战时统制经济政策,其目的是为了适应抗战需要,使国民经济向战时经济转轨,故C正确;A、B、D与材料主旨不符,排除。 9.A【解析】“广告”载体和商业“广告”越来越多,这是商家招揽生意的一种商业行为,本质上反映的是上海商业的发展,故A项正确;商业的发展,必然促进商业广告的发展,不能说明“崇洋媚外之风盛行”,故排除B项;在报刊、杂志等载体上登载广告的是商家、厂家,反映的是近代上海报刊业迎合“厂家、商家”的需要,而非迎合民众的需要,故排除C项;材料反映的主题是“广告”载体和商业“广告”越来越多,不是反映人们消费观的改变,故排除D。 10.C【解析】材料看不出人民生活水平普遍提高,排除A项;材料看不出广泛应用,排除B项;材料可以看出一些通商口岸和大城市出现了电气时代的生活特征,但是中国更多的农村地区没有这一现象,应该能体现出生活变迁的不均衡,故C项正确;从材料可以看出,发电机装机容量非常少,看不出电力工业发展快,排除D项。 11.A【解析】1953年我国开始实行“一五”计划,进行工业化建设。由于当时生产力水平相对较低,农业相对落后,为确保工业化建设,我国对粮食、食油、棉花等农副产品实行统购统销政策,并在此基础上逐渐形成了计划经济体制,这种体制对于增加积累和扩大投资,推动工业化建设发挥了重要作用,故A项正确;实行统购统销政策,与资本主义工商业改造没有联系,故B项错误;1952年底,国民经济恢复的任务已经完成,与题干时间不符,C项错误;1958年人民公社化运动兴起,与题干时间不符,D项错误。 12.B【解析】材料的主旨是1985年我国对农产品购销制度作的改革调整,允许农产品自由上市交易,这就扩大了农民生产经营自主权,调动了农民生产的积极性,活跃了市场,B项正确;随着农村家庭联产承包责任制的普遍推行,1983年中央撤销了农村人民公社体制,A 项错误;我国社会主义市场经济体制在1992年提出并在此后逐渐建立起来,D项错误;材料的中心是我国对农产品购销制度作的改革调整,与“增强乡镇企业的活力”没有直接关系,排除C。 13.B【解析】依据题干时间可知是新航路开辟时期,材料内容讲的是物价上涨,货币贬值,结合所学可知,这是新航路开辟后价格革命的影响,价格革命使得工商业者的经济实力增强,故B项正确;黄金、白银大量流入欧洲是价格革命的原因,不是影响,故A项错误;价格革命使得封建领主逐渐衰落,故C项错误;D项是商业革命的表现,应排除。 14.D【解析】东印度公司是新航路开辟后出现的贸易公司,故A项错误;19世纪上半期工业革命后,自由主义思想才逐渐取代了重商主义思想,故B项错误;垄断组织是第二次工业革命后出现的生产组织形式,故C项错误;荷兰和英国的东印度公司是新航路开辟后出现的特权贸易公司,反映了商业经营方式的变化,这也是新航路开辟后商业革命的重要成果,故D项正确。 15.C【解析】根据材料“1721年”“禁止包括来自印度、中国等地的棉布进口”“19世纪30年代之后,英国政府逐渐废除各领域的商品进口禁令”并结合所学知识可知,这一变化是因为工业革命在英国的进行,要求进口原料、出口制成品,C项表述符合题意;A、D项表述均不符合材料内容;世界市场最终形成是在第二次工业革命时期,排除B项。 16.D【解析】根据题干“1883年”“上帝的时间被改用人间的指针来度量”和所学知识可知,推动铁路时刻表诞生的原因是工业革命影响的结果,D项正确;材料的中心是美国统一的“铁路时刻表”,A、B、C项均与材料中心不符。 17.A 【解析】依据“福特的创新是用于汽车生产的流水线” 由“正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长,并使零售价降低了三分之二”可知,福特在流水线上的创新大幅度提高了劳动生产效率,降低了生产成本,适应了大规模的工业化生产,故A项正确;电力技术的广泛应用偏离题干主旨,故B项排除;材料中反映的是集中规模化生产原因是生产力水平的提高,而不是劳动力的严重短缺,故C项排除;标准化生产在第一次工业革命后就出现,D项错误。 18.D【解析】从图中的信息可知,1929年前美国社会离婚率不断增加,1929年至1930年离婚率大幅度降低,可见1929年的经济危机给社会经济造成极大破坏,人们生活艰难,但却强化了美国人的家庭观念,故D正确;A说法与材料信息不符;B在材料中无体现;C选项是材料的现象,不是本质,故排除。 19.B【解析】据材料可知罗斯福新政建立社会保障体系,但不能推断是否完善,故A项错误;《紧急救济拨款法》反映出新政以工代赈,注重间接救济,《社会保障法》体现出新政注重直接救济,故B项正确;材料反映出美国通过国家干预经济,但没有体现出实现了社会稳定,故C项错误;材料反映出美国通过国家干预经济,但没有体现出财政不堪重负,故D项错误。 20.A【解析】根据所学可知20世纪70年代资本主义国家出现经济滞胀后,各国实行新自由主义经济政策,即减少政府干预,加大市场调节,促使经济复苏。通过题干中“大刀阔斧地削减公共开支和社会福利。”可知英国政府减少国家对经济干预,所以A正确,C项错误;建立福利国家是国家加强经济干预加大财政支出的表现,这与材料内容不符,B项错误;材料讲的是政府削减公共开支和社会福利,这与发展“新经济”无关,D项错误。 21.(1)现象:战国时期农业生产发展(粮食产量提高)。(1分)原因:铁农具、牛耕的推广;各国的变法,封建土地所有制确立(私田取代公田);水利工程的兴修(郑国渠、都江郾)。(5分) (2)变动:自然经济加速解体;农产品商品化,受到世界市场的影响;农业经济与商品经济的关系发生变化。(6分) (3)原因:土地改革的进行;政府疏通农产品的销售渠道,农民货币收入增加。(4分)意义:有利于国民经济的恢复和政权的巩固;为工业化发展提供市场和原料。(4分) 22.(1)特点:私营手工业迅速发展,取代官办手工业占据主导地位;丝纺领域出现资本主义萌芽。(2分)原因:君主专制空前强化;自然经济占统治地位;重农抑商、闭关政策;市场、劳动力、资金的缺乏等。(6分) (2)共同原因:国内政治相对稳定;拥有统一的国内市场;第二次工业革命的推动(充分利用科学技术);垄断组织的推动等。(6分) (3)措施:实施第一个五年计划,优先发展重工业;“大跃进”运动。(2分)结果:“一五”计划开始改变我国工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础;“大跃进”运动违背了经济发展的客观规律,导致国民经济出现混乱。(4分)查看更多